大家好,我是卷卷兔。

就在昨天,马斯克口中「世界上最聪明的AI」Grok-3终于登场了——这个人类史上首个用20万块GPU训练出的AI,一经发布就「血洗」AI排行榜。

早在一个月前,马斯克就曾预言,人类即将迎来AI制造的「过剩时代」。而如今,这个时代可能要提前到来了。

■马斯克最近一直在热搜的腥风血雨中,但在科技圈的影响力依然不容小觑

■马斯克最近一直在热搜的腥风血雨中,但在科技圈的影响力依然不容小觑

就在前些天,在我们20万+阅读的一篇文章中,DeekSeek给了这代家长一个教育建议,在这个背景下似乎更有含金量了:

死磕数理底子,抛弃无效刷题。AI时代拼的是底层逻辑,数学+编程才是硬通货

已经有很多数学家警告过,在AI时代学好数学必须要抛弃旧方法了。那我们到底该怎么做呢?

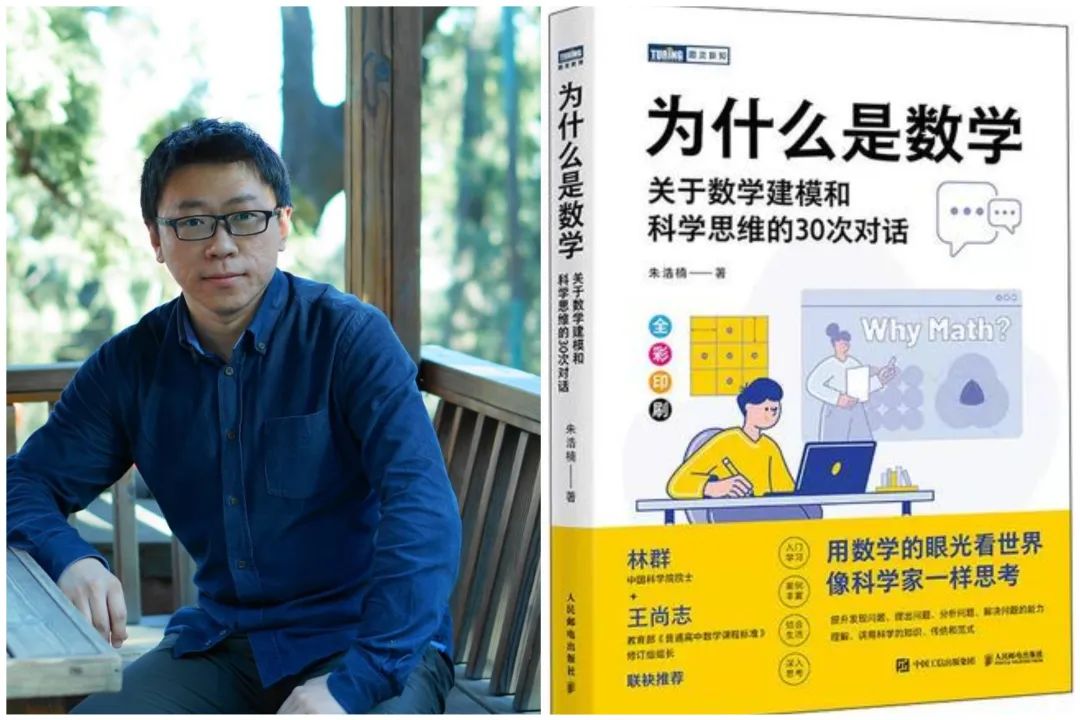

最近,来自中国最知名学校北京十一学校的数学老师朱浩楠做客了我们直播间,提出了一个实用思路:

学数学,不仅是刷题,而是学好数学建模思维。

■朱老师10年前从北大毕业,来到十一学校后就开设了一门数学建模课程,可能已经是国内数学建模教育最资深的老师之一,他写的书还获得了院士的称赞,也推荐给家长们一起读

■朱老师10年前从北大毕业,来到十一学校后就开设了一门数学建模课程,可能已经是国内数学建模教育最资深的老师之一,他写的书还获得了院士的称赞,也推荐给家长们一起读

未来的数学就是给世界建模

到底什么是数学建模?用最通俗的话来说,就是用数学的视角提炼生活中真实问题的数学结构,寻找最优策略解。

就像朱老师的一位学生July的小故事。

她其实已经拿到了一份藤校级别的offer,但选择了放弃并gap一年,明年再申请,因为她要跟随北大一个生态保护项目,去云南做一项长期的田野调查。

这个项目并不是大众眼中刷简历的面子工程,而是一待就是三个月,有时候洗澡都困难的野外研究。在这个项目里,她用了大量数学知识,像做应用题列方程一样,给生态问题建立模型,更好地解决它们。

而数学+生态学的实践探索经历,让July也慢慢有了自己的目标,上大学不再只是人生list上一个必选项,而是有了想要研究的问题,去大学主动汲取一切资源将它解决。

「学习数学不是在痛苦中压抑自我,而是绽放自我的过程」。

■Nature上的生态学论文,就用了大量的数学建模,研究如何降低河流污染物对物种的影响

就在前不久,陶哲轩在牛津大学的演讲中也提到了这一点:AI对于各行各业最大的改变之一,就是万物都可建模。

而「互联网之父」凯文凯利的著作《5000天以后的世界》提出了一个更为绚丽的设想:AI会将所有真实事物1:1等比塑造一个「数字孪生」,变成《头号玩家》一样的「镜像世界」。

换句话说,AI是在寻求将整个人类世界建模。

■机器学习中重要的数学分支:线性代数,概率,统计,微积分和图表运用,也是数学建模中常用到的

对于很多孩子来说,建模似乎是当下学校不教,听上去又特别难的。但实际上,孩子们每天都在做的「解决问题」题型,就是最最简单的建模。

「数学建模,就是挖掘自然和生活中复杂问题中的数学模式」。

朱老师举过一个特别有趣的案例:洗碗问题。

他和爱人张老师每天饭后都得轮流洗碗,但每个人对洗碗的心情指数不一样——朱老师不喜欢两个人一起洗,因为厨房太挤了,而张老师则喜欢一起洗;而朱老师和张老师独自洗碗,又有不同的心情指数。

到底怎样分配工作,才能找到两个人都满意的最优解?就可以建模(滑动查看非常有趣的建模过程👇)。

有的人可能觉得,这真的是把复杂问题简单化吗?怎么感觉套上数学后又更难了?

这只是拿洗碗问题举个例子,而世界上有太多更为庞大的棘手问题,一旦转化成数学问题就可以迅速找到解决办法。

比如大家刚刚亲历过的流行病传播。

假设现在有7个人,其中4人已经感染,3人没有感染,如果我们用「握手」来代表人与人的接触,那么如何判断未来的新感染?

用数学建模的思维,就可以拆解成如下过程:

①已感染者之间握手(4人内部接触):不会产生新的感染

②未感染者之间握手(3人内部接触):不会产生新的感染

③新感染只会发生在已感染者和未感染者之间的接触

那么,可能产生新感染的接触次数,则不是简单的4+3(已感染人数加未感染人数),而是4×3=12次(已感染人数乘以未感染人数),因为每个已感染者都可能与每个未感染者接触。

孩子比大人更容易学建模

那么,数学建模既然与AI时代的未来接轨,到底怎么学呢?朱老师给了一个非常容易复制的建议:学会发现和提出问题。

「只会解决问题的孩子,他未来只能完成别人提出的问题,只能在别人设计的系统架构中完成重复的、常规的工作,既不掌握主动权,无论从待遇还是职业发展上,也和‘提出问题’的人有很大区别。

会提问,也就成了未来不可替代的核心能力之一」。

而这也是丘成桐教授曾痛心疾首地呼吁过的一点:当下的教育必须教会孩子们提出问题。AI也可以问出一万个问题,但它不知道哪三个问题最重要。

朱老师也说,「我们要做自己的命题人,而不是永远只是完成别人给我们的命题」。

■斯坦福大学的一项研究:对数学的积极态度可以预测成绩,而主动提问就是重要的表现之一

非常令人意外的是,朱老师发现那些自以为优秀的大人,却连「好问题」都提不出来。

朱老师曾在给老师做建模培训的时候,面对的都已经是各校、各区选拔出来的「种子老师」,第一个环节他就让老师们提出一个具体问题,以便用数学来建模。

但当几百份问题收上来,他发现这些问题极其雷同,只有「校园门口垃圾桶摆放」、「食堂桌椅摆放」和「校门口车流量」这三类。

「当老师欠缺提出问题的能力,就意味着学校欠缺。而这样的环境下,更是极少有老师主动去培养孩子了」。

但事实上,反倒是孩子都有发现和提出好问题的潜质——

一个方面,对数学的感知已经被写进了人类的基因结构中。

在孩子完全不知道数学是什么的时候,他们已经能感受到爸爸比自己大,别人的饼干比自己的大,这些背后都藏着可以翻译成数学语言的关系。

甚至小婴儿也懂数学。

当爸爸妈妈一同跑进一块窗帘背后,但拉开窗帘后却只出现了一个人时,他充满了惊讶和好奇,因为他的潜意识早就知道,两个人藏进去,必然会出现两个人,如果只出现一个人,才是意料之外的奇事。

■《科学》杂志就发表过,婴儿天生具有数感

另一方面,孩子通常比大人更有勇气,不怕犯错。

有个孩子说,他在元宇宙上买了一块地,开了一个虚拟的鞋店,卖千奇百怪的鞋,而这些「鞋子」都是自己用色块做的,所以他的问题是:

如何判断什么时候出新品?每次同时上几款产品,如何确定售价和优惠政策?店面规模又该控制在什么程度才能利润最大化?

「当我们学会用数学的眼光看待周围的一切时,就会发现生活中处处充满了惊喜与奇妙之处。

只不过遗憾的是,每个孩子都曾具备这样的眼光,只有少数被保护到了最后」。

■最基础的利润、成本、价格建模

那些用数学跨界的孩子

那么,如果孩子未来从事其他专业,数学建模的思想和能力,到底是不是刚需呢?

朱老师给了十分肯定的回答,并给我们讲了他学生的故事,都是热爱数学以外的专业,但都在高中阶段学习了数学建模。

其中一位女孩叫做Linda,父亲和爷爷都是国际知名的艺术家,她也女承父业,去了美国最好的艺术设计院校,学习数字艺术设计专业,但她高中曾跟着朱老师学了2年数学建模。

一开始朱老师也纳闷,为什么走艺术路线的孩子也要学建模,后来和Linda以及她爸爸聊了以后,才恍然大悟。

Linda的爸爸就问他,朱老师你有没有发现,中国的艺术和大众的日常生活离得特别远,艺术作品都在博物馆里,被锁在玻璃框、商场的橱窗里,艺术似乎没有办法通过传统路径,走入一个民族的历史。

而Linda就是一个情感细腻敏感的孩子,她提出的问题是:如何可以用某种方式,让艺术走入人们的生活,融入民族的历史中去?

所以她先学了数学建模,学习如何将具体问题数学化,再去大学学数字艺术设计,学会在当下的移动互联网时代和未来AI主导的「镜像世界」中,把艺术融入进去。

这就是数学+AI +艺术的跨学科应用。

■很多AI都可以直接通过文字指令生成艺术作品,背后就利用了神经网络技术,这也是一种数学算法

最后,我们忍不住向朱老师抛出了好奇已久的问题:作为同样经历过传统教育的人,研究的又是数学这个古老的专业,为什么他总能预判时代的前沿走向?

朱老师笑着回答,这或许和他学生时代对数学的两次「顿悟」有关。

读初中时,他和很多孩子一样数学成绩不好,高中时分数有所提高,但依然不是发自内心热爱数学,只是为了升学目标拿高分,当时的他也想不清楚学数学到底有什么用。

到了大学之后,像是突然打开了一扇窗,数学开始更多应用在工业、工程等其他学科,让朱老师开始意识到数学原来能解决这么多实际问题甚至前沿的理论问题。

「现在回想,那其实依然不是我真正开窍的Aha Moment(顿悟时刻),直到读硕士时,我像是重新打开了一只眼睛,我目光所及的所有东西都可以用数学语言描述,这太神奇了」。

■油管博主Dominic Walliman发布一张神奇的地图,从宇宙到万物都可以用数学描述

■油管博主Dominic Walliman发布一张神奇的地图,从宇宙到万物都可以用数学描述

接下来,朱老师接触了人工智能的算法,开始一点点原创出新的AI模型,解决真实世界里复杂的问题。

从茫然困惑,到领悟数学如何描述世界,再到掌握AI,朱老师完成了一次思维的巨大蜕变。这个蜕变过程,让他一路抵达了数学的内核,触摸到了这门学科最深邃的魅力:

用精准的逻辑和数学语言,给这个世界建模,诠释世界的真相。

「那一刻我才感受到了数学带来的难以抑制的震颤、愉悦和慰藉,数学简直太强大了。但与此同时,我又看到了数学有极其明显的局限性——

因为数学要真正发挥它的作用,最不可缺少的媒介就是人,如果我们不能给数学赋予‘解决人类问题’的使命,不能把我们关于自身、科学和宇宙的了解注入到数学当中,它就没办法发挥任何价值」。

就像是哲学一般,数学走到最深处又回到了「育人」的本源——

唯有心中孕育着真问题的人,才能在人机交互的时代里,成就独特而永恒的价值。

推荐阅读

《为什么是数学:

关于数学建模、认知和科学思想的30次对话》

作者:朱浩楠

林群院士倾情推荐

入门学习 / 案例丰富 / 结合生活 / 深入思考

用数学的眼光看世界,像科学家一样思考

提升发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的能力

老师与学生的30次对话,带领大家玩转数学建模

数学与哲学,生活与理论,科学传统与现代科学范式的大讨论

01

《数学建模33讲:数学与缤纷的世界》

作者:朱浩楠

数学建模,高中新课标“数学六大核心素养”之一,系统整合课内知识点,将课堂所学与生活、科技热点相结合,紧跟学科发展趋势,直击数学建模核心,全面提升数学思维。

本书利用数学建模方法讨论了人类社会和自然界中的33个话题,不仅解答了大众对于数学的最常见疑问:“数学有什么用?”更是以高中知识为主要工具、以数学建模为主要载体、以中学生能够理解的方式,展现了数学研究的基本过程和思维方式。

18

18

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?