注:几篇关于抑郁症的合辑。

depression & melancholia 简介

“抑郁” 一词来源于拉丁动词 “deprimere”,意思是 “压下去”。类似于人们现在所知的抑郁症症状的书面记载可以追溯到公元前二千年的美索不达米亚(Mesopotamia)。其中有一段文字描述了当一个人遭受了长时间的不幸后:

他躲在卧室,吓得浑身发抖,四肢虚弱到了极点。若他对神与国王怀有愤怒;若他时常惊恐万分,噩梦连连,昼夜难眠;若他(由于)缺少食物和饮水而虚弱;若他(在交谈时)忘记想说的话;那么,是(他的)神将愤怒降于他身上。

在这些文字中,抑郁症通常被认为是一种精神问题而非身体问题(可能是由恶魔附身引起的)。人们通常不会寻求医生的帮助,而是需要向牧师祈祷。

在古希腊,希波克拉底(Hippocrates)认为抑郁症由四种体液 —— 黄胆汁、黑胆汁、粘液和血液 —— 失衡引起,归因于脾脏中过量的黑胆汁。抑郁症这个词就源自古希腊词 “melas”(黑色)和 “kholé”(胆汁”)。抑郁症被在他的《格言》(Aphorisms)中描述为一种具有特定精神和身体症状的生理疾病,他将 “长时间持续的恐惧和沮丧” 描述为疾病的症状。希波克拉底的首选疗法是通过放血、沐浴、锻炼和饮食来调整情绪。

中国最早关于抑郁的记载在《黄帝内经》中,这部著作用了大量的篇幅来描述 “忧”“悲” 以及 “不乐” 等抑郁症的典型症状。汉朝,医圣张仲景在《金匮要略》中做出了 “喜悲伤欲哭,象如神灵所作,数欠伸” 的症状形容。元朝,朱震亨在《丹溪心法》中将 “郁” 区分为气郁、湿郁、热郁、痰郁、血郁以及食郁。明朝,张介宾在《景岳全书》中,将 “郁” 定义为病,并将其细分为怒郁、思郁和忧郁三个亚型。

在 20 世纪 60 年代和 70 年代,躁狂抑郁症只是指一种情绪障碍(现在最常见的是双相情感障碍),与(单极)抑郁症有所区别。单极和双相这两个术语是由德国精神病学家卡尔・克莱斯特(Karl Kleist)创造的。20 世纪也迎来了更加标准化的抑郁症诊断,也是目前的主流诊断标准。为了能够用与生理疾病类似的处理方法诊治精神疾病,心理学家和精神病学家于 1952 年编写了第一本《美国精神障碍诊断和统计手册》(American Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,DSM)。

抑郁症主要以情绪低落、兴趣减退、精力缺乏作为表现,也存在一些早期症状如反应慢、思维迟缓、记忆力下降等,不过这些都会存在个体差异。抑郁症并不具备传染性,但与应激性生活事件、悲观的人格特质、有其他精神疾病史、有严重的慢性疾病、酗酒、滥用药物等有较大关系。

来自百科

–

为什么年轻人更容易得抑郁症?

知乎日报

在当今社会,抑郁症似乎成了一个日益常见的心理健康问题。据《2022 年国民抑郁症蓝皮书》数据显示,中国患抑郁症人数超过 9500 万,其中 30% 是 18 岁以下青少年。为什么年轻人更容易得抑郁症?一起来看看答主的回答吧。

为什么老一辈的人没有那么消极,而年轻人很多抑郁症?

答主:BilibiliBlink*

一、我们应该如何用最简单的方法定义抑郁的来源?

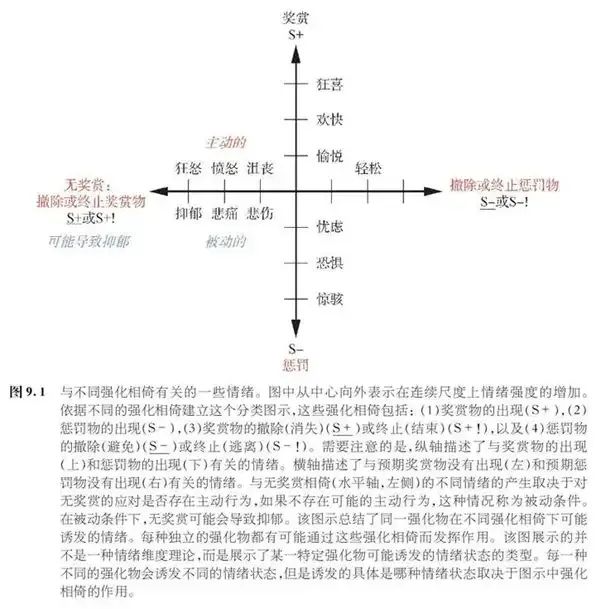

抛开遗传这个不可控因素,仅仅从从行为学上来讲,抑郁症本质上就是惩罚过多,奖励(此奖励指的是心理意义上的而不是物质意义上的)过少导致的。为什么呢?

因为在这种情景下,人们可能学习到行动不会带来好的结果,或者是学会如何逃离、回避环境中的惩罚,从而学会了从生活中退缩,不再参与到生活当中。

尽管退缩是自然而然的,也是可以理解的,但这会让一个人陷入抑郁。一个人做得越少,就越不想做事;然后做得更少,在他的生活中问题就会堆得越来越多。当正强化减少,惩罚增加时,抑郁的恶性循环就开始了(Lewinsohn, 1974; Lewinsohn & Graf, 1973),以及另外的研究(Becketal., 1979)具体描述了这个急剧恶化的过程。

图片来自《The brain, emotion and depression》

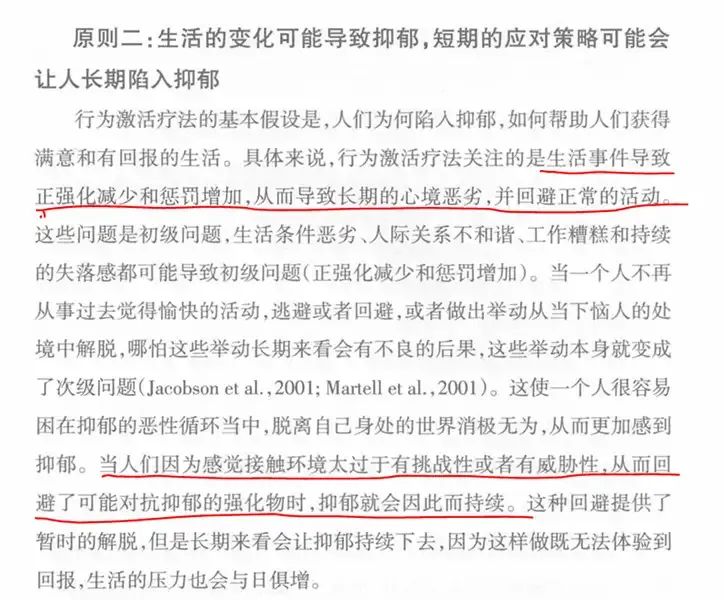

Martell 等人的著作中也论述过这个过程:

二、抛开互联网舆论效应的影响,我们的社会究竟发生了什么导致抑郁的人越来越多?

1. 社会经济变化带来的抑郁倾向的增加

具体到当前我们的社会环境则是:随着社会的变迁以及经济下行,现在的生活中,奖励越来越少,惩罚越来越多。

以前完不成任务不会被惩罚但完成任务会被奖励,现在完不成任务要被惩罚,但完成任务没有奖励。于是惩罚大量增加,奖励急剧下降,抑郁也就自然而然发生了。

抑郁本身又会带来特殊的行为和认知模式,这些模式本质上是恶性循环。我们可以试着描述下这个过程。

首先,在抑郁当中,个体的行为倾向基本上都是回避的。

个体什么都不想做,就想躺着,不想说话也不想见人。当一个人深陷抑郁之中,他唯一想做的事就是什么都不做(Martell, 2001)。人的意义感以及对某些事物的看法,都来自于不停地实践,这种只想躺着的行为模式会让个体失去寻求强化的动机。因为什么都不做,所以没有机会产生意义感,所以就会感觉什么都没意义,然后就会逐渐失去潜在的获得强化的机会,从而维持和加重了抑郁。情绪钟爱它自己,无精打采只会会带来无精打采,而活动会带来活动。

其次,在抑郁当中,个体的认知基本都是负面的。

然后个体会和这种认知融合,被这种认知操纵,行为被它们牵着鼻子走,产生更多回避行为。拒绝某些有意义的,可能给个体带来正面影响的行为。然后没有获得强化和验证错误认知的机会,就会越想越悲观,越想越觉得没有意义。

举例说明:比如同学们要组织聚会(情境),因为你一直觉得同学瞧不起你,所以你不必去参加同学聚会,去了也是自取其辱(负面认知),所以你没有去参加聚会(产生被认知操纵的行为),然后你在家躺着,越想越觉得自己没用,像瘪了皮的气球(创造出新的恶劣情境),进一步恶性循环。其实大家当年可能对你印象还不错,甚至有几个异性当年还很欣赏你,但你没去。你不去参加聚会,你就无法验证「同学们是否瞧不起你」这件事,你也就失去了验证「同学们其实瞧得起你」这个认知的机会和验证这个认知后获得强化,提升正面情绪的机会。不仅如此,你的那个「同学们瞧不起我」的认知还会默默被强化巩固,甚至变成信念的一部分,于是抑郁再一次被维持和加重了。到了这里,个体的抑郁还是抑郁情绪,行为还是普通的回避行为,个体还没有出现病态的抑郁障碍。

2. 对抑郁情绪错误的回应方式导致抑郁情绪转化为抑郁障碍

抑郁情绪产生以后,个体为了避免和缓解压力和低落情绪,会变本加厉采用更加短视的,可以及时回报但从长远来看绝对有害的极度回避行为模式。导致上述认知和行为模式继续恶性循环,逐渐从量变开始向质变方向发展。

这个质变过程有可能是慢慢产生的,也有可能是突然发生的,有不少抑郁患者真的是一夜之间陷入重度抑郁的。此时可能已经不仅仅是不想参加聚会这么简单了,而是会产生完全不符合逻辑的极度低落的情绪,几乎看到人就感到极度恐惧和烦躁不安的社恐行为模式,思维也开始变慢,表情开始变得呆滞,身体开始疲劳无精打采,在没有过劳的前提下心力交瘁的疲劳感受开始出现,整个人的活动性大幅度降低,起床洗脸刷牙等基本的生活行为开始变得困难。

在上述认知和行为恶性循环模式持续加持之下,个人仿佛是在用一把铁锹不停的给自己挖坑,一开始坑比较浅的时候可能努把力还能跳出来,等挖的坑的深度超过了个体能跳出来的上限,病理性抑郁障碍就不可避免地发生了。

病理性抑郁不仅仅是更加变态和脱离常理认知和行为的症状,还会存在严重的生理症状。比如极度乏力,呕吐,严重睡眠障碍,身体各种疼痛,思维的迟缓,记忆下降,听不懂别人说话,看不懂文字,体重急剧下降,感觉外部世界虚假的解离感,仿佛整个人被装进了一个单向透明的瓶子,你能清晰看到外面的一切,但似乎无法感受它们,外面的人和物也不知道你的存在,甚至会感觉自己要被吸进一个黑洞,掉落一个悬崖,自己拼命挣扎无济于事……机体(不是大脑)已经被各种虚假认知和信息误导认为事情已经无法挽回,开始认为生存没有意义,重开就是最优解,自杀观念和行为开始频繁出现,(以下省去各种症状十万字)……

3. 当代互联网和电子产品的过度使用助长了抑郁的加重和蔓延

上述论述是根据几十年前的行为学理论演绎出来的,放到现在大部分依然是正确的,只不过随着科技的发展,新时代的抑郁中又多了一个刽子手——过度沉醉于电子产品和互联网。

电子产品结合互联网,比如手机短视频之类,属于即时强化物,点开立刻有强化,神经系统立刻分泌多巴胺。相对于苦乐交织的真实生活而言,一个随时会给你虚拟正强化的物品,其实和毒品也没什么区别。它会成为极佳的真实生活回避手段,极大提高青少年对生活的回避程度(参考认知行为心理学家郭召良有关成瘾的论述)。令青少年脱离真实生活中的玩耍,社交技能、问题解决技能停滞不前甚至倒退,然后这又加剧了行为退缩,这个恶性循环会导致个体离真实的生活越来越远,从客观上大大加速抑郁的进展过程和严重程度。现实生活中因为长期沉醉于手机平板,被剥夺后歇斯底里,不惜和父母冲突甚至寻短见的儿童并不少见也是这个原因。

所以,我们给出本问题的答案:

生活目标从主动寻求奖励日益转变为被动逃避惩罚,导致的对真实生活和人际关系的退缩,是当前社会心理疾病多发的最根本原因。

人的期待性行为(你想让他做的),需要通过奖赏来强化,而不是通过减少惩罚来维持,尽管后者相较于前者成本确实较低。我们只有明确需要对方减少不恰当反应的时候,才会有限地使用惩罚,小孩子的教育更是如此。无论是青少年还是成年人,甚至阿猫阿狗,有一个算一个,虽然看起来每个人有每个人抑郁的具体原因,但本质都一样,没有谁是特殊的。可以说,任何人陷入上述处境患上抑郁的可能性都会大大增加。抑郁的最主要原因是生活的变迁和突发事件以后带来的远离生活的恶性循环。缓解一个人抑郁最重要的方法,就是改善他的具体的相应的生活条件(尼尔.杰克布森)。抑郁和个性有一定关系,但个性不是决定因素,抑郁和软弱脆弱更是不沾边。

三、普通人对抑郁的归因误区

需要着重强调的是:前面一和二中论述的抑郁产生发展的的恶性循环中任何一个阶段,都绝不会因为任何人的「批评」「教育」而逆转,喜欢跟抑郁患者讲道理的同学可以省省了。

有些人尤其喜欢去从抑郁患者自身寻找原因,且不说找出来的原因对不对,就算你说的是对的,抑郁患者就是因为闲得蛋疼想得多才抑郁的,又能怎么样?请问这样的归因能让他好转吗?如果不能让他好转那么这么归因的价值在哪里?实际上大多数非专业人士通过「以常理度之」的逻辑做出的归因经常充满鄙夷和攻击性,非但无法帮助患者,还经常起到严重的伤害作用。

作为一个普通人,我能理解普通人对于抑郁患者的反感,抑郁患者周围的亲人家人尚且无法忍受这种折磨,更何况是非亲非故的普通人。这可能不是价值观的问题,这甚至可能是进化带来的问题。一个人抑郁往往意味着他所处的环境是不友好的甚至充满危险的,对抑郁患者的排斥极有可能来自于对这种环境产生的危机意识。

但现在早已经不是丛林社会,所以请大家一定要保持这样一种价值取向:我们在对抑郁患者的病情归因的时候,应该着重从有利于个体发展的角度来进行,而不是从批评教育的角度来进行。即便某个抑郁患者对他的抑郁负有主要责任,如果这种归因对治疗无意义,也是没必要进行的。

鉴于我们着重讨论的是抑郁的原因而不是治疗,所以其他内容不再过多阐述。

有时间有精力,特别推荐大家学习认知行为疗法,行为激活疗法(尤其适用重度抑郁患者)以及现在比较新的接纳承诺疗法(推荐著作看我主页另一个回答,本人是老师,真的不是卖书的)。这些疗法并不是只针对心理障碍患者,对于普通人的生活也有极大指导意义。

希望再严重的患者,我不要失去信心,那只是大脑在骗你罢了。我见过太多特别特别严重的患者好转,有些患者娘胎里出来就很严重,吃什么药都缓解不了,不得不每个月去 mect 来维持,依然也努力获得了丰富的生活。大脑被劫持的时候,就会天然觉得一切都没有意义,重开就是最优解,希望你一定不要被它带偏。

请记住,大脑只是你的一部分,大脑不是你自己。人,生而有意义,无需证明。

抑郁症到底是怎么发生的? ——浅谈抑郁症的成因

原创 刘文 黄佳 彭代辉

人们对抑郁症早已不再陌生,甚至“我抑郁了”成为了一个时髦词儿,但人们对抑郁症到底是怎么发生的却所知甚少。

其实,即便是专业人员,也很难三言两语把这个问题说清楚,因为确实有点复杂,并且还没有定论。虽然有了CT,核磁共振等等先进的仪器可以对大脑的结构“洞察秋毫”,可是对大脑这台庞大复杂的生物机器是如何工作的依然所知甚少。就如我们对睡眠的了解,对七情六欲如何产生的了解,虽然科学家们很努力地在探索,也有了不少发现,依然只是“盲人摸象”,知道一部分而已。

本文尝试从已知的病因研究给大家解析抑郁症,期望能让大家对这个复杂的疾病有进一步的了解。

1 病因解释:先天遗传?

一般认为,遗传性疾病可以在家族中寻到“根”。确实,我们常常能看见抑郁症呈家族聚集性,那么抑郁症到底是不是一种遗传疾病呢?针对同卵和异卵双胞胎的研究发现,抑郁症的遗传率约为30%-40%,剩下60%-70%的影响取决于遗传之外的因素,如特定环境因素,生活方式等。换言之,遗传因素确实在抑郁症的发生发展中起了一定的作用,但是并非100%,更非决定性因素。21世纪的今天,医学专家普遍认为,没有哪一个基因像“肿瘤基因”那样可以称为“抑郁基因”,足以导致抑郁症的发生。抑郁症是多个危险基因的多重微作用,加上出生后的环境因素共同作用的结果。目前通过全基因组方法以及候选基因方法已发现200多种与抑郁相关的基因,遗传学家们把这些“危险基因”称为抑郁症的易感基因,例如:SLC6A4基因目前被认为是导致各类精神疾病以及自杀行为的主要基因之一,五羟色胺转运体(由SLC6A4编码)能调节突触间隙内五羟色胺(一种调节情绪的神经递质)的浓度;HOMER1基因同样在抑郁发作中起了重要作用,HOMER1所编码的蛋白是神经突触后膜上的主要蛋白,它与SHANK3在突触后膜上共同构成聚合体网,这种聚合体网使HOMER1能够参与突触后受体功能调节,包括五羟色胺受体、多巴胺D1受体,N-甲基-D-天冬氨酸受体以及其他受体等,而这些受体功能均与抑郁症的发生密切相关。因此,抑郁症是环境与基因相互作用所导致的疾病,不能简单地用遗传或后天环境应激来解释。

2 病因解释:神经递质紊乱?

提及抑郁症,我们不得不说到单胺类递质:去甲肾上腺素、五羟色胺和多巴胺。所谓“单胺类”,学过有机化学的朋友一定知道,他们的化学结构中都有一个“NH3”,故而命名为“单胺”;所谓“递质”,是指在大脑庞大的神经系统工作时,在各个神经元之间传递信息的物质,递质当然有很多种,而这3个单胺类递质与抑郁症关系最大。这三种单胺类神经递质系统遍布于我们的整个大脑,并且相互联系,它们能调控情感、认知以及行为。这三种“快乐递质”相互作用,能保持一个人正常的情绪状态。抑郁症患者通常可以理解为单胺类神经递质活动减少,耗竭或功能紊乱,造成正性情感太少或负性情感太多。正性情感减少会导致心境低落,幸福感、愉悦感、兴趣、快乐、能量和激情等的丧失;负性情感太多不仅会导致抑郁心境,还会产生内疚、恐惧、焦虑、敌意和孤独感。多巴胺递质系统就如一台发动机,它的功能紊乱可能参与了正性情感的减少,而五羟色胺递质系统犹如一台“吸尘器”,它的功能紊乱可能会导致负性情绪过多产生。去甲肾上腺素递质系统则具有双重作用,它的功能紊乱可能对两个过程都有影响。最新研究还发现,促进去甲肾上腺素释放的α2-去甲肾上腺素能受体在抑郁症患者中的敏感性也有所降低,这使得抑郁症患者容易出现警觉性降低、注意力不集中、精力减退以及兴趣缺乏等表现。目前多数抗抑郁药物,就是通过调节这三种递质而发挥抗抑郁作用的。

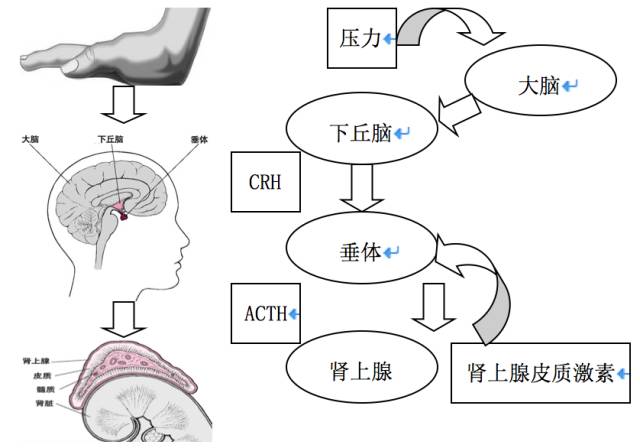

3 病因解释:神经内分泌紊乱

下丘脑-垂体-肾上腺轴是和情绪调节有关的重要神经内分泌系统,当人们面对压力时,大脑皮质会将信息传达至下丘脑,使其释放促肾上腺皮质激素释放素(CRH),刺激垂体释放促肾上腺皮质激素(ACTH),促使位于肾脏上面的肾上腺释放肾上腺皮质激素(糖皮质激素的一种)进入血液发挥作用。有50%的抑郁症患者皮质醇抑制试验呈阴性,而抗抑郁治疗病情好转的病人这个现象则有所改变。研究发现,皮质醇长期而缓慢地增加,尤其是在生理情况下浓度相对较低的夜晚也持续增高,容易导致抑郁。抑郁症患者的脑部核磁共振检查看到与记忆相关的海马区较正常人小,尸检也发现抑郁症患者前额叶皮质细胞减少,前额叶背外侧以及眶额叶皮质萎缩,这些特定脑区的萎缩与糖皮质激素抑制神经发生的机理有关。

4 病因解释:环境应激或心理刺激?

目前有研究发现,儿童期遭受虐待,心理创伤等社会环境和心理因素,可以增加抑郁症的患病风险,这些因素又是如何制造抑郁的呢?基础研究发现,这些危险因素就是通过改变基因的表达,或者通过影响神经递质,或者通过神经内分泌,也就是主要通过上述三方面的途径,或者还有我们人类暂时还没有发现的其他途径,来改变我们大脑的结构和功能,从而造成了抑郁症。这与一般的遇事郁闷、心态不好、或者轻度的抑郁症状不同,而是持续的生理功能的改变。

5 总结:多因素疾病

抑郁症是一种多因素疾病。社会应激、家庭遗传以及两者的相互作用均可能导致抑郁症的发生。大量证据已经证实抑郁症和心脏病、肺炎等躯体疾病一样,是一种由病理机制造成了大脑病理性改变的疾病,而并不仅仅是我们平时认为的心情不好。这就像长得不高和侏儒症的区别,前者是生理范围内的,而后者则是一种疾病。因此,我们要客观地看待抑郁症,它并没有想象中的那么可怕,也并不是情绪不好那么简单。

参考文献

1.R.H. Belmaker, Galila Agam. Mechanisms of Disease Major Depressive Disorder. N Engl J Med 2008;358:55-68.

2. ANCA LIVIA CHIRIŢ, VICTOR GHEORMAN, DAN BONDARI, et al.Current understanding of the neurobiology of major depressive disorder. Rom J Morphol Embryol 2015, 56(2 Suppl):651–658.

3. Gregor Hasler. Pathophysiology of depression: do we have any solid evidence of interest to clinicians. World Psychiatry 2010;9:155-161.

4.Stahl精神药理学精要(第三版)-神经科学基础与临床应用.2011.10.

5. Shitao Rao, Cherry She, Ting Leung, et al. Resequencing three candidate genes discovers seven potentially deleterious variants susceptibility to major depressive disorder and suicide attempts in Chinese. Gene;2017,603:34–41.

抑郁症,是上帝对高智商高记忆情感丰富群体的惩罚

原创 中医精神科寇绍杰医生

不记得是谁说过:“只要钝感力够强,没人能 PUA 我!”

我一个朋友的女儿,整天没心没肺的,上学的时候一次考试前,同学为了捉弄她,告诉她是开卷考试,到了考场上,只有她拿着书哗啦啦的翻看,老师走到旁边问她在干什么,她反问一句:“不是开卷吗?我在找答案啊。”惹得大家哄堂大笑;

到了大学,据她所说,同学们都很友好,可直到毕业前,同寝室一个女生搬走,她才知道其中两个室友已经闹了很长时间的矛盾;

前段时间吃饭时,她笑眯眯的说开会时老板不停的在阴阳怪气,结束后领导单独找她,说自己是对事不对人,她这才反应过来,原来领导在会议上就差点她名字批评了。

这个女孩,一直是“开心果”一般的存在,从小到大好像都没什么烦恼的样子。

生活中,这样的性格的人,往往是最不受约束的,他们洒脱又幸福,拥有超绝的“钝感力”,遇事绝不内耗,是抑郁、焦虑这些不良情绪的“绝缘体”。

作为一名精神科医生,从业40多年,我见过太多的抑郁症患者,他们有很高的敏感性,周围环境的改变,别人对他们的看法,甚至一个眼神,一个语气词,在抑郁症患者的严重,都有着多种含义。

抑郁症患者很聪明,他们能在第一时间发现别人对自己的不同,但又能很快的把自己的失落和难过隐藏起来,即使内心再痛苦,也要表现出云淡风轻、若无其事的样子,负面情绪得不到排解,心理压力也越来越大,就导致这个群体抑郁的情况越来越严重。

为什么会出现抑郁症?原因很多,但常见的有这几种:

1、遗传

很多人不知道,抑郁症也是一种遗传病,有数据显示,如果家中有直系亲属患有抑郁症,那么这个人确诊抑郁症的可能要远高于普通人。

2、原生家庭

可以说造成很多抑郁症患者疾病反复发作的原因,就是原生家庭。那些在小时候受到过伤害的小孩,在长大后会用一辈子来弥补小时候的“不满足”, 紧张的家庭关系,让他们感到恐惧的同时,也让他们深陷其中。

虽然小时候有被父母伤害的经历,也在心里暗暗发誓绝对不要活成父母的样子,但事实上,当年我们长大后发现,自己的言行举止中,总是带着父母的影子,也许是某句话或者对事情的某个态度,让我们和父母在那一瞬间重合, 发觉到这一点后,反而会加重抑郁的情绪。

3、大环境影响

这里指的是抑郁患者周围的环境变化,比如亲子关系的改变、教育方式的改变以及亲密关系的改变。

青少年的抑郁,大多是随着孩子的成长,家庭教育也随之变化,比如父母对孩子的忽视、或者过度教育, 这两种极端的教育方式,都会让孩子出现抑郁情绪;

成长过程中,我们拥有的亲密关系逐渐从亲子发展为两性、婚姻,如果在两性交往中,一方的不忠或者离开,或者是亲密关系的破裂,也会成为抑郁症出现的诱因。

有句老话:“家是最温暖的港湾。”可以说,一个稳定、温馨的家庭环境,能够抚平患者内心的大部分创伤。

4、另一个我

当受到伤害,我们下意识的会保护自己,这是人的本能。抑郁症是我们的精神受到创伤后的一种反应,是我们开启“自我保护”的一种方式。

很多抑郁症患者在受到伤害后,会把那个真实的脆弱的自己给藏起来,哪怕内心害怕、恐惧到了极点,表面也是一副毫不在意的样子,按照以往的作息去做自己该做的事情。

抑郁症患者需要花费大量的心神之力,才能假装自己真的“云淡风轻”,这也是为什么在病情加重后,患者会“一病不起”,反应迟钝、浑身乏力,甚至出现躯体化表现。

当精神遭受到床上,我们会熬夜、流泪、伤害自己,而这些四肢无力、头晕等表现,正是身体启动了“自我保护机制”,在想办法让你停下这些伤害自己的行为。

5、人格的自省

同样的一句话,神经大条的人和心思敏感的人能听出完全不同的意思,但并不能因此否定这种敏感是错误的。

高度的敏感,伴随的是高度的同情心和更好的学习能力,性格没有对错,我们要做到的是正确的认识自己,通过自我引导,远离负面情绪的深渊。

和精神类疾病打了一辈子交道,你要问我哪个疾病最难治?抑郁症肯定是其中一个。不仅是因为抑郁症的原因复杂多样,还有个原因就是要从遗传、原生家庭、大环境、患者的人格等等因素中抽丝剥茧,找到真正的病根,才能解决抑郁难题。

就像我经常跟患者说的:“别怕,深呼吸,都是第一次做人,你不欠别人什么,面对伤害,面对不满,面对愤怒,与其憋坏了自己,不如把这口气发泄出来。”

当一个难题遇到次数多了,自然能知道解题的方法,在适当的时候表达自己的不满,不把坏情绪留给自己,抑郁的问题也就迎刃而解了。

via:

-

为什么年轻人更容易得抑郁症?知乎日报 知乎日报 2024年10月22日 21:00 北京

-

抑郁症到底是怎么发生的? ——浅谈抑郁症的成因 原创 刘文 黄佳 彭代辉 上海精神卫生飘扬的绿丝带 2017年08月04日 09:42 上海

-

抑郁症,是上帝对高智商高记忆情感丰富群体的惩罚 原创 中医精神科寇绍杰医生 2024年09月27日 22:09 河南

-

抑郁症 - 精神健康障碍 - 《默沙东诊疗手册大众版》

https://www.msdmanuals.cn/home/mental-health-disorders/mood-disorders/depression

302

302

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?