注:本文 “逻辑困境” 相关主题的几篇文章合辑。

缺乏逻辑的人为什么看不到真相?

原创 白格尔 量子学派 2019 年 08 月 20 日 22:20

1 低维囚徒

柏拉图《理想国》中有一个洞穴比喻,一群囚徒被关在黑暗的洞里,面对一堵石壁,在他们身后有一个火把,火光照过来,他们面前的石壁出现影子,囚徒们以为这就是光的真相。

直到有一个囚徒转身,看见火把,他顺着火光走出洞穴,看到了太阳,才明白影子是火光照射出来的,而火光的范围远远不如阳光,他终于知道了真正的光是阳光。

这个囚徒再回洞穴,告诉同伴们影子不是光,真正的光在外面,广大无边。囚徒们却嘲笑他,觉得他疯了。

夏虫不可语冰,说的也是这个道理。人们受限于五官感受、迁徙范围、生活方式、文化习俗,掌握的知识总是远远少于已存的事物,就是那些少得可怜的知识,也很难说得上是真相。

大部分人都是困在这个世界之内的囚徒,无法看清世界的真相,少部分人窥见真正的光明,也会被别的囚徒耻笑。

无知是低维人的永恒困境,无法消除。囚徒最终能不能得到可靠的真相?为什么很多人会是假相的囚徒?

因为他们被困在一个很低的维度, 而且从不怀疑,缺乏逻辑,总以为自己看到的是真相。

2 低维真相

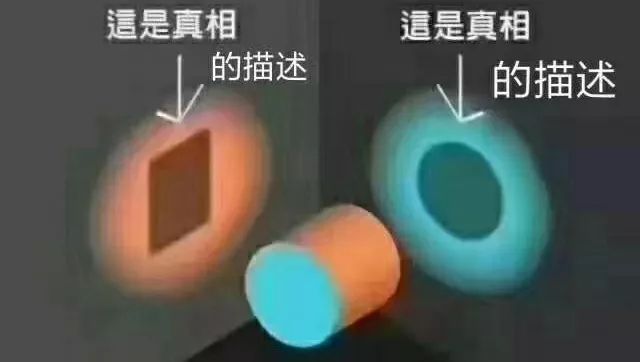

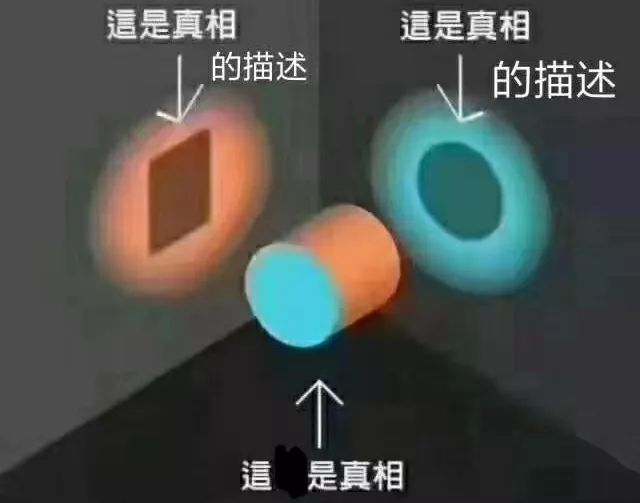

我们看到的真相,只是高维真相在低维的投影,是真正的形体的影子而已。

何为低维真相?

❶ 一只蜗牛在碗口边缘上不断地循环爬行,它以为只要继续爬,线路总会有终点。蜗牛的知识是一维知识,它不知道直线可以弯曲成圆圈。一维圆圈必须在二维平面上才能看见。

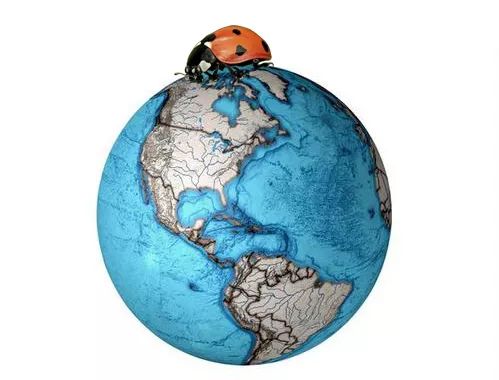

❷ 一只七星瓢虫在球面上爬行,它爬得很快,但是它永远也爬不出这个球面。它的知识是二维知识,它不知道平面可以弯曲成球面。二维球面必须在三维空间里才能看见。

它要靠 “飞” 进三维空间才能 “爬” 出二维球面

❸ 人类超越蜗牛和爬虫,知道世界上有球面和立体,但其实人也无法一次性看见一个完整的二维球面,而是通过不断地旋转立体球,通过侧面的视觉片段叠加、拼接成一个二维球面。实际上我们根本看不见一个完整的球面。同样的,人无法一次性看见任何三维立体。

作为低维生物,只能看见低维的真相。人类特殊之处,在于他不只是看见二维曲面,还能叠加和拼接二维曲面,组成一个立体。

那么,我们生活的这个三维立体世界,会不会也只是一片投影呢?

3 有限无边的三维宇宙

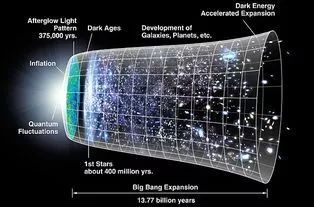

在广义相对论的宇宙模型中,我们的这个三维宇宙确实是一个四维球的一小块投影,有限而无边。

从古代开始,哲学家就争论宇宙在空间上是否有限,形成了著名的二律背反:

❶ 正题:宇宙在空间上无限。

❷ 反题:宇宙在空间上有限。

这个问题的解决,依赖于数学家和几何学家的艰难探索。从欧式平直几何到黎曼弯曲几何,几何学家终于通过 “弯曲”、“圆形”,再利用曲率、度规定量化描述弯曲程度,缔造了一个 n 维的非欧几何,将大小和边界两个概念分离开来。

体积有限的几何形状可能没有边界,例如一维圆圈长度有限,但没有起点和终点;二维球面面积有限,但没有边界。

爱因斯坦创造性地将 n 维非欧几何应用于宇宙,解释了三维宇宙的有限无边。

我们生活的宇宙是一个四维球。在这个球内,任何三维生物包括人,无法感知到宇宙整体的弯曲,而是把宇宙当成大致上平直的三维空间。宇宙中的大型天体会局部地扭曲一下三维空间,就像一个球面上有凸凹,但是不影响球面整体的弯曲。

宇宙的体积是有限的, 它在膨胀着,将来也许会收缩,但我们永远飞不出这个四维球。 人类在宇宙中飞行,与蜗牛在圆圈上爬行、七星瓢虫在二维球面上行走,并没有本质区别,都只是在一个有限无边的弯曲的循环空间内运动。除非上帝造出了多重宇宙,否则我们是无法探索到宇宙之边的。

这意味着什么呢?如果某个人活得足够久,那么他的背部发出的光在经过几百亿年后,会从前面射入他的眼睛,也就是说,他能看见自己的背部。

四维球的性质,绝对不可能想象出来,因为它是一种高维真相,超越了人类的眼睛和想象力,它是人类通过肉眼可见的低维投影,拼接组装出来的真相。

其实,人类的一切文化行为,都是在进行组装拼接,从低维进化到高维。

4 向高维进化

谁拥有更高维的真相,谁就更有力量,进化就是升维。

每进化出一个维度,物种与物种、文明与文明、人与人之间的竞争,就会变成低维和高维之争,根本不在一个量级上。

例如,1840 年鸦片战争,号称大英帝国、实则小小岛国的英国海军穿过半个地球球面,精准地开到人口 4 亿的清帝国的门口,而道光皇帝连英国在哪都不清楚。战争开打之后,蒸汽机驱动的英军铁甲舰根本无惧风帆驱动的木船,英军的滑膛炮射程又远高于清军大炮,结果英军在清军射程之外自由射击,打得清军毫无还手之力。

英国凭什么打败庞然大物清帝国?因为它掌握了天体力学,对地球的运动了如指掌;而当时大清的 4 万万人口,还以为自己生活在一个平面上。

**只有自己主动升维,才能看见高维真相。**而在所有力量之中,有一种力量最为根本。

是这种力量,使我们把低维知识拓展成高维知识。

是这种力量,使我们把片段知识连接成闭环知识。

是这种力量,使我们把直接知识延长成间接知识。

是这种力量,使我们把局部知识组合成整体知识。

是这种力量,使我们不再依赖想象而理解事情真相。

它是理性和逻辑。

5 如何升维?

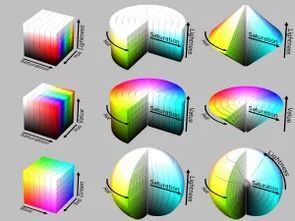

想要获得高维真相只能依靠理性和逻辑,只有数理逻辑能够把片段的低维知识组装拼接成更高维的判断和推理。 我们不能依靠感觉,因为感觉本身可以还原成物理化学,正如望远镜和雷达的基础不是眼睛,而是光学和电磁学。数理逻辑可以无限延长我们的眼睛、耳朵。

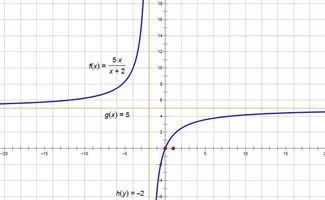

上图两个方向的低维知识都是正确的,但是都没有达到可靠性。而当把两者通过几何逻辑组装起来时,就得到了可靠的高维知识。

从低维到高维的逻辑组装有三大法则(数学、几何也要服从):

❶ 同一律:同一个概念在逻辑推理中内涵和外延不能发生变化。简言之,不要偷换概念和转移话题。

什么意思?你和他讲道理,他和你耍流氓;你和他耍流氓,他和你讲法制;你和他讲法制,他和你讲量子,这就很麻烦。

❷ 不矛盾律:在同一思维过程中,两个互相矛盾的思想不能同真,必有一假。简言之,不要自相矛盾。

蚂蚁永远走不出只有一个面的莫比乌斯带,因为它天真地以为凡事都有两面。

❸ 排中律:在同一思维过程中,相互矛盾的思想不能同假,必有一真。简言之,总有一个正确结论。

培根:“只有亲眼见过,才能做判断。”

笛卡尔:“只有逻辑分析过,才能做判断。”

康德:“只有亲眼见过和逻辑分析过,才能做判断。”

休谟:“即使亲眼见过和逻辑分析过,也不能做判断。”

上帝:“gentlemen, 你们之中有且只有一个说对了。”

为了清楚理解不矛盾律和排中律,还要加上:

❹ 对立不是矛盾:人们往往混淆对立和矛盾,但是两者绝对不一样。对立的事物可以共存,甚至互相依赖。而矛盾则不行,任何情况下都不能共存。对立的两个命题可以同时为真,也可以同时为假。矛盾命题必有一真,必有一假。

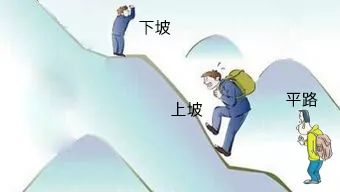

“这是一条下坡路” 与 “这是一条上坡路” 是对立命题,同时为真。它们可以总结成 “这是一条斜坡路”。

“这是一条斜坡路” 与 “这是一条平路” 是矛盾命题,必有一真一假。

逻辑组装与巫术思维是死敌,而巫术也有自己的 “逻辑” 规律:

❶ 互渗律:在没有客观联系的人和物之间建立虚假的联系,万物属性随意 “互渗” 在一起。

❷ 夸张律:通过互渗律建立联系之后,巫术会将弱联系夸张成强联系,将弱势力量夸张成强势力量,将小概率事件夸张成大概率事件,将次要的原因夸张成第一原因,将局部现象夸张成全体现象。

❸ 拟人律:夸张律的深化,拟人律认为某一群因果联系的背后,一定有人或神在谋划;或者认为,有意识谋划的行动比没有人谋划的行动要优越。拟人律最常见的表现,就是崇拜伟大人物和伟大工程,或者反过来,怀疑世界到处都是坏蛋的阴谋。

巫术思维往往沉迷于 “万事万物都是相互联系的”,把不同种类、强度、持续度的联系混淆,因而陷入各种偷换概念和诡辩之中。

巫术是先整体后部分,逻辑是先部分后整体。 巫术是 360 度照射的灯泡,而逻辑则是激光手电,但是最后逻辑能够拼出完整的清晰图像,而巫术只能在昏暗中造出各种怪影。

逻辑是思维的定向爆破技术,是将单个问题从混沌整体中精准切割出来的手术刀。 想要得到高维真相,就必须掌握这门基础定向爆破技术。

6 升维创造历史

我们举两个例子,说明逻辑是得到真相的一种手段。逻辑很强的人,有时候通过思想实验就可以推导出真相。

伽利略的自由落体

众所周知,伽利略通过两个重量不同的铁球同时下落、同时落地证明了自由落体的(加)速度与质量大小无关。但这是伽利略说服别人的实验方法,伽利略自己是如何发现 “越重的物体落得越快” 的漏洞的?

他是通过逻辑分析。

假设有两个球 a、b,重量依次递减,Ma>Mb。按照 “越重的物体落得越快”,下落速度 Va>Vb。伽利略设想,把 a 和 b 绑在一起下落会出现什么结果?

❶ 由于 ab 绑在一起,ab 的质量增大,因此下落速度 Vab>Va>Vb。

❷ 由于 b 下落时速度更慢,会拖累 a 的下落速度,因此 Va>Vab>Vb。

同一个前提推出两个不同的答案,这证明,不仅两个答案错了,而且前提也错了。

爱因斯坦的光电效应方程

19 世纪末,普朗克不理解为什么原子吸收光能的过程是离散的,他这样解释原子吸收光能:

原子就像一个勺子,光能就是一桶水,勺子装水当然只能是一份一份的。

普朗克认为,离散性的根源在于原子是一个一个的,而光仍然是连续的。

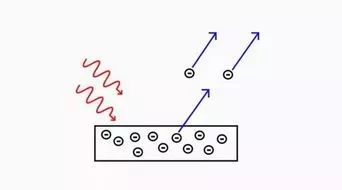

26 岁的爱因斯坦另有不同看法。实验显示不同的原子吸收的光能份量是相同的,如果光能份量取决于原子,那么不同的原子吸收的能量肯定会不一样。就像不同的勺子装的水份量是不一样的,尽管是一份一份的。

这说明,决定光能份量的原因,不是原子,而是光本身,光本身就是一份一份的。所以不同原子吸收光,其实是不同的勺子装相同的葡萄,一次只能装一个,而且大小相同。

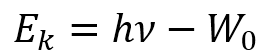

爱因斯坦推出了光电效应方程,轻松地拿到了诺贝尔物理学奖。其实这个方程并不难写,甚至很简单,它本该属于普朗克。

h 为普朗克常量,ν 为入射光频率,W 为逸出功

7 没有真相是完美的

这个世界没有绝对真相,就像没有绝对零度一样。依靠逻辑和理性,也不能保证升维后的真相是绝对完美无缺的。

人的知识不可能做到完美,而是像一条渐近线一样逼近它的虚极值,或者就像物体的速度可以永远逼近光速却永远达不到。

但这是否就说明,不完美的真相就不是真相,不值得相信吗?

其实真相值不值得相信,与纯净水值不值得喝,是一样的道理。我们不需要 100% 纯净的水,也造不出完全纯净的水。我们需要的是足够纯净、充分纯净,其中杂质不明显损害身体即可。

再强大的数理逻辑也不能保证我们获得完全、彻底的真相。但是,最可怕的是有些人不知道自己获得的是假相,而且迷恋这种假相。

❶ 盲目相信所带来的迷信和巫术。这是一种包含病菌的毒水,饮鸩止渴只会自取灭亡。

❷ 当有人提醒他被巫术所迷时,由于思维的惯性不相信提醒者,永远沉迷于巫术之中。

知道自己永远也得不到完美真相,但依然寻求可靠真相。这本身就是一种高维逻辑。从自知无知开始,才能建立起对逻辑的信念。

理性和逻辑是我们在宇宙这个暗夜中行走时,唯一可以依靠的灯塔,但在一个娱乐至死饭圈当立的时代,**大部分人已经放弃这个灯光,沉沦于自己的非理情绪和惯性囚笼。

正因为如此,才会出现一只跳出囚笼的青蛙,却还在演绎 “坐井观天” 到 “背井离乡” 的新故事。

宋文辉 | “对言语法” 和中国逻辑

复旦新学术 2024 年 07 月 22 日 11:01 上海

为什么黑格尔说 “中国人缺乏逻辑思维”?事实果真如此?

西方曾一度认为中国没有逻辑,黑格尔的观点即是代表,他曾说:“中国人在逻辑思维上有所欠缺。” 但随着认识深入,目前对中国古来已经有逻辑,中外都已无异议,不过对其是否发育完全,或是否存在特质,仍有不同看法。

“对言语法” 揭示了汉语语法的诸多核心特征,说明其依据的是对话逻辑,跟西方基于命题建构的演绎逻辑不同。本文梳理思想史的线索发现,与 “对言语法” 的认识一致,汉语和印欧语语法根本特征的差别、中西思想传统的差别都是命题是否占据核心地位。西方思想传统以命题和表征论为根本,中国思想传统对此持消极立场,这是双方对 “道” 与 “言” 关系看法相左的结果。由此导致中西逻辑有别:中国逻辑重视实际观点的论证和类比推理,西方则将演绎推理视为理性的根本。前者对逻辑陈述的分析简单,后者则重视命题结构和范畴的系统分析。中国逻辑独立形成且具备特质,跟西方、印度逻辑体系三分天下,“对言语法” 和对话逻辑继承并发展了上述传统,这是其合理性的重要依据之一。

“对言语法” 和中国逻辑

■ 本文作者:宋文辉(中国人民大学文学院)

■ 内容来源:《当代修辞学》2024 年第 4 期

一、问题:“对言语法” 和互动逻辑的合理性

沈家煊提出并倡导的 “对言语法”,是当前中国语言学界深入探索汉语语法根本特征,追求理论创新的重要收获之一(沈家煊 2016,2019 等)。

所谓 “对言语法”,简言之,就是以对言为根本的语法理论,而对言就是地位平等因而并置在一起的两项 “对着说”。比如汉语的整句往往由两个零句构成,如 “他看书啊,很广博”,二者是话题说明关系,是一问一答(Chao 1968: 67-81),而一问一答,就是对着说(沈家煊 2019: 130)。沈家煊(2022)指出,构造和表述印欧语式的命题并非语言的根本任务,“对话与互文是语言的根本属性”,这并非汉语所独有,但汉语的特色在于对言更为凸显,“讲究对话与互文的格式化”。由这个总体原则出发,可更好揭示汉语语法的根本特征。其中最重要的是:一,句法结构方面,汉语没有偏侧性强的主谓结构,只有两项平等并置的话题说明结构;二,汉语实词词类,“名动包含”,即汉语动词是名词的一个次类,跟印欧语名词、动词对立的范畴模式不同。从 “对言语法” 角度来看,名词和动词可视为对等项(沈家煊 2022)。

在建构 “对言语法” 的同时,沈家煊(2014,2022 等)还阐明了 “对言语法” 体现的逻辑。他采用克里斯蒂娃的提法,将西方基于命题分析建构起来的演绎逻辑称为 “0-1” 逻辑,其特点是说话人单方面的表述,本文称之为 “独白逻辑”;而 “对言语法” 所体现的则是 “0-2” 逻辑。演绎逻辑以结构不对称的命题为基础,其中主语和谓语地位不平等,前者是后者的论元;“0-2” 逻辑中一个陈述则由地位平等的两项并置而成,二者是相互依存、相互对话的关系,同时一个陈述和其他陈述之间也存在对话关系(流水句),陈述的构成还基于互动双方合作对话的考虑,因此可称为 “对话逻辑”。

沈家煊(2022)提出的 “对言语法” 和对话逻辑,揭示了汉语的根本特征,也可覆盖英语事实(沈家煊 2022),但由于其对语言研究中由来已久的主流看法 —— 以西方哲学中命题结构分析为核心建构起来的演绎逻辑是共性的、唯一的逻辑提出挑战,其被接受要遇到的阻力自然不小。因而如何更充分阐明其合理性,是十分重要的问题。该理论内部自洽,而从外部说明其合理性来源的论证还有补充的空间。

源自西方的形式主义和功能主义语言学,表面上差别很大,但都把命题视为句子语义结构的核心(Lyons 1982;Dik 1997: 49-56 等)。这并非语言学理论自身的发明,而是有着深厚的印欧语语言事实和西方思想传统的基础。将语言视为表征命题的工具,将在命题结构分析基础上建构的演绎逻辑视为理性的根本,是西方思想传统的核心特征。这对我国思想界也曾产生过重大影响,如金岳霖(1941)认为演绎逻辑是共性的、唯一的逻辑,因而怀疑 “中国逻辑” 是否存在,而胡适从其博士论文开始,就一直试图证明中国早就有跟西方一样的逻辑体系(徐希燕 2001:277)。胡适还主张用西方的逻辑模式来分析中国的思想和学术传统(Harbsmeier 1998:3)。这除了西学东渐的时代风潮之外,还跟部分学者受到过逻辑经验主义的直接洗礼有关,其认识并非客观中立。

西方思想传统对演绎逻辑地位的一般认识只是一种信念,并不具备绝对的正当性。因为仅西方就至少存在类比推理、演绎逻辑、归纳逻辑等逻辑范式,其中归纳逻辑晚出(Hawthorne 2024),前两类古已有之,且跟语言结构关系密切。类比推理是概念形成和范畴化的基础,虽然柏拉图、亚里士多德等也很重视类比,但也强调类比不可捉摸、具有危险性,西方思想传统的主流倾向则一直排斥类比(Hofstadter & Sander 2013:21-22),而最推重被认为是理性根基的演绎逻辑。同时研究发现,中国建构了印欧语系之外唯一的逻辑体系,且具有突出的特质(Hansen 1983:55;Harbsmeier 1998:4;崔清田 1999 等)。

因此,“对言语法” 和对话逻辑的合理性并不能因为西方语法理论和演绎逻辑被广泛接受就必然被否定。其对语法结构和逻辑的分析思路跟中国思想传统一脉相承,渊源有自。而中国思想传统客观存在,且其独特性无法用西方模式来还原和消解。沈家煊的系列研究在这方面已经做了很多有意义的探索。本文则尝试梳理思想史的线索,就能力所及,作一些补充。

本文考察发现,汉语和印欧语语法根本特征的差别与中西思想传统特别是逻辑类型的差别,具有平行性,关键在于命题是否占据核心地位,这跟 “对言语法” 的认识是一致的。语法方面,沈家煊等的研究已经做得比较充分,我们也对其合理性做过阐释(宋文辉 2023),因此本文将重点展示中西思想传统特别是逻辑类型的差别,并试图对语法特征和思想传统差异之间的平行性给予简要阐释。本文题目中的 “中国逻辑”,其实代表的是孕育和包含中国逻辑的中国思想传统,是为了突出重点、形式对称整饬才这样说的。

二、中西思想传统的差别:“道” 与 “逻格斯”(logos)

从知识社会学和历史角度看,逻辑并非西方思想传统所认定的那样,是抽象的、先验的真理(胡塞尔 1994:2),哲学和逻辑是在不同文化和生活样式中演化而来的(Hadot 1995;Cooper 2001),跟哲学家所用语言的结构特征关系密切(沈有鼎 1980:90),何种逻辑技巧被视为标准是社会运作的结果(Brumberg-Chaumont et al. 2021:1)。

中西不同的逻辑体系,植根于各自的思想传统之中。要说明其差别,就必须溯源中西思想传统的差异。每个思想传统都十分复杂,同一时代存在诸多差异,不同时代也有变化。因此本文的比较就不能事无巨细,只能从每个思想传统中长期延续且广为接受的主流倾向来分析。所以这并非真正的思想史的比较,而更接近知识社会学的考察(参 Berger & Luckmann 1991/1966),即考察思想在社会中的起源和演化,特别是考察知识阶层和民众长期普遍认可的核心思想的形成和演化。

张隆溪(Zhang 1985)提出从中国的 “道” 与西方的 “逻格斯” 两个概念的比较来阐明中西思想传统的异同,这的确是中西思想传统比较最好的抓手之一。张文旨在说明中西虽有不同,但仍有相通一面。本文则侧重说明双方的差异之处。

本文发现,如果将 “道” 与 “逻格斯” 看作中西思想传统中最高层次的范畴,将二者跟语言的关系概括为 “道”(这个大 “道” 包含 “道” 与 “逻格斯”,这样概括便于说明问题)与 “言” 的关系,则由于中西自古以来对该问题的认识不同,双方关注的问题性质和解决问题的方式不同,导致各自对命题和语言结构的重视程度、分析精度不同,因此逻辑体系也就有所不同。

2.1 根源:中西对 “道” 与 “言” 的关系认识不同

中西思想传统对 “道” 与 “言” 关系的看法存在差异,情况比较复杂,如化繁为简,可用一个著名的案例来大略说明。《和合本圣经》(Holy Bible)约翰福音的开头是:“In the beginning was Word, and the Word was with God, and the Word was God. ” 古来对于其中大写的 Word 如何理解,存在不同看法。Word 的希腊语原文是 Xóɤos(拉丁化形式为 logos,下文古希腊文都用拉丁化写法),汉译为 “逻格斯”。拉丁教父奥古斯丁认为,“逻格斯” 在这里应该理解为 “言辞”(Augustine 1982:127),因此其第一句如翻译为汉语,应该是 “太初有言”;而这一句的标准汉译版则是 “太初有道”(中国基督教协会《圣经・新约》中英文对照版:149)。这样翻译,很大程度上是为了便于中国人理解。因为在中国人看来,最高层次的真理是 “道”,而不是 “言”。“太初有言,言与神同在,言就是神”,令人费解。

要理解 “太初有言” 的理论意义,就必须了解 “逻格斯” 这个词的古希腊语词源和当时的文献中通行的用法,因为奥古斯丁的解释受到希腊思想传统的影响。词源的分析可部分显露西方思想传统古往今来一以贯之的认识。“逻格斯” 本来是动词 legei,意思是 “聚集、搜集”,后来发展出 “计数、描述、分析和言说” 等意义,且在动词基础上产生了名词用法 logos,意思是 “理性/ 真理、言辞、假设等”(Minar 1939)。“逻格斯” 这个词最早出现在赫拉克利特(Heraclitus)的作品中,但用法多样,既表示类似汉语 “道” 那样最高的真理,又表示理性,还表示言辞,这三种意思都是当时通行的含义(Minar 1939)。这显示,至少早在赫拉克利特时期,说古希腊语的人认为,言辞和理性、真理关系密切。赫拉克利特在此开创了一个传统,即认为语言的结构反映世界的结构(Hoffman 2006)。后来的柏拉图和亚里士多德,虽然不常用 “逻格斯” 这个概念,但在探求如何用语言结构来反映世界结构的路上继续前行,逻辑的创制就是其中重要的成果。该传统一直到近现代,如维特根斯坦早期思想,都一直被坚持(维特根斯坦 2021: 25)。德国近代思想家路德维希・克拉格斯(Ludwig Klages)指出,欧洲思想史上普遍存在 “逻格斯中心主义”(logocentrism),其要义是:理性至上,言辞在理性把握真理上具有至高地位(Bishop 2020)。直到晚近的哲学中,对此种思路的批评才形成了较大影响。

简言之,西方思想传统对 “道” 与 “言” 的关系持积极立场。与此相反,中国思想传统却对此秉持消极立场,以至于部分中国思想研究者因此将中国文化视为阴性文化(刘长林 1991)。

在中国思想传统中,“道” 是根本,而 “言” 仅仅是表情达意的工具(Harbsmeier 1998:49)。“言” 对 “意” 来说是手段,如庄子说 “得鱼而忘筌”“得意而忘言”(《庄子・外物》),“意之所随者,不可言传也”(《庄子・天道》),老子说 “知者不言,言者不知”(同上)。因而就更不可能相信语言结构反映世界结构,更怀疑语言可以刻画和阐明 “道”。老子《道德经》“道可道,非常道,名可名,非常名” 说的就是这个道理(徐梵澄 2006: 264;任继愈 2006:2)。由此可见,中国思想传统自开端始,就对语言表征世界的能力持消极立场。《易传》“子曰:‘书不尽言,言不尽意’”,圣人 “立象以尽意”,即靠卦象象征性地表义,能不能理解,要靠看到卦象的人有无智慧猜测和直觉性地把握卦象的含义。与此类似,《庄子》《老子》往往以譬喻来说明道理,而在以《墨子》为代表的中国逻辑体系中,譬喻和类比也占据重要地位。譬喻、类比的真意,也是要靠听话人的猜测才能直觉性地把握的,而非靠解码语言直接理解。总之,中国传统和佛教因明代表的印度传统一样,将语言视为工具、名相/名言(舍尔巴茨基 2009:83)。这是一种对语言总体定位上的唯名论思路。而西方传统,则是在语言总体层面反对唯名论,倾向于相信语言实在论,即语言结构、命题结构表征外部世界的结构。其中除了跟西方崇尚对关于外在世界的确定性的知识的追求有关,也跟宗教信仰的关联颇深。

上述中国思想传统对语言功能的认识显然跟现代人对交际本质的认识更契合。交际是双方的合作,特别是靠猜测进行的(Grice 1989:22-40;Sperber & Wilson 1995:14;Levinson 2000a:4 等)。与之相对,西方思想传统重视亚里士多德式的古典交际模式,即说话人和听话人靠编码和解码来传递信息(Sperber & Wilson 1995:4),主导者是说话人(编码者),说话人用语言刻画世界并独白式地宣告。

2.2 不同的 “道” 与 “言” 关系的后果

对 “道” 与 “言” 关系的认识不同,形成一系列后果:

1)是否重视表征论。赫拉克利特提出的 “逻各斯”,并非仅是抽象的观念,还是一种结构,其实质即语言结构反映世界结构(Hoffman 2006)。这包括多个层面,其中语句结构的重要性最受关注。古希腊语语句表达命题,而命题被视为描摹和表征外部世界的利器 —— 命题结构反映世界的结构,命题结构的分析成为建构演绎逻辑的基础。这在亚里士多德那里得到了充分发展,语言和逻辑被视为表征世界结构的逻格斯的组成部分(Bakker et al. 2007;Schumacher 2018 等)。希腊文化对基督教也有所影响,上文奥古斯丁对《圣经》的解释就显示出这种影响。

上述思想传统甚至影响到了 20 世纪以独创性著名且影响巨大的哲学家维特根斯坦,他曾提到自己读过奥斯丁《忏悔录》(Marchesi 2011:2),他在《逻辑哲学论》(2021)中着重阐述的 “图像说”,其实就是表征论的一种形式。后期维特根斯坦放弃了这种看法,转而关注言语行为和说话者的意图将命题结构看作是观察世界的框架(工具和途径),而非世界的同构之物(Wittgenstein 1953:114 节)。牛津日常学派的言语互动和言语行为思想,罗蒂(Rorty 1990)对表征论的反思,都跟维特根斯坦的影响有关。

跟西方的情况相反,“表征论” 和 “图像说” 在中国思想传统中并不占重要地位,语言的表情功能更受重视(Hansen 1975),习语 “表情达意” 的次序正说明了这一常识性认识。这一方面跟上文提到的中国思想传统更重视直觉性的把握(即 “悟”)有关,另一方面也跟中国思想传统更注重实践行动和以实际问题的解决为首要目的有关(余英时 1987:3-5)。

2)是否重视纯粹的知识探求。西方思想传统关注语言的表征功能,专注于精细刻画外部世界和人的心智,跟其推崇纯粹的探求知识的兴趣有关。不懈追求确定性的知识和 “真”,是西方思想传统的突出特征(Harbsmeier 1998:49),也是 “逻格斯中心主义” 的体现。对确定性知识的表征和建构必须有良好的工具,而这就要依赖对范畴、命题结构、命题类型、命题关系的精细剖析,建立起可靠的逻辑推理系统。这正是科学兴起的重要基础之一。

与此相对,中国思想传统中,对 “真” 的探求并非核心议题,对语言的运用更强调是否对实践有合理的指导意义(Hansen 1985;Harbsmeier 1998:xxiii),因而对纯粹探求知识的兴趣持审慎态度。或认为专注求知会误入歧途,耽搁求道,如庄子 “吾生也有涯,而知也无涯,以有涯随无涯,殆已!” 或如孔子,虽然好知、乐知,但并非享受求知的乐趣,其求知的终极目的是解决以人为中心的社会问题。

希腊哲学家渴望探求纯粹的知识并解释世界,追求的是静观的人生,改造世界是近现代知识分子才有的意识;而中国思想传统则崇尚行动的人生,将人和人类社会的问题置于思考中心,以解决伦理和政治等社会问题为己任(余英时 1987:4-5;Hansen 1985)。

3)对逻辑重要性的认识和试图建构的逻辑类型不同。这与上述两方面的选择密不可分。这是本文的重点,下一节再详细阐述。

三、中国逻辑的特质

西方曾一度认为中国没有逻辑,黑格尔的观点即是代表(Hegel 2010/1831:12-13)。但随着认识深入,目前对中国古来已经有逻辑,中外都已无异议,不过对其是否发育完全,或是否存在特质,仍有不同看法(Cheng 1965)。这需要通过比较才能看得更清楚。

3.1 逻辑在文化中的地位有别

世界范围内曾独立形成过三个逻辑体系,即:亚里士多德以来的西方演绎逻辑、古印度的 “因明”、中国先秦时代形成的以《墨经》为代表的中国逻辑。其中,前两个都是说印欧语的文明创造的,中国逻辑是印欧语之外唯一独立发展的逻辑体系(Harbsmeier 1998:XXI)。下文主要谈中西逻辑体系,仅附带提到 “因明”,后者兼有中西逻辑的特点,且十分深奥。

逻辑在不同文化中的地位差距很大。在西方文化中,逻辑虽然是工具,但被认为是知识体系的中心和基础,“认识论”“知识”“真”“表征论”“确定性” 等重要概念都和逻辑密切联系。因而自古希腊以来,著述汗牛充栋,流派众多。从教育的角度来看,逻辑在中世纪是基本的教育科目,在当前的人文通识教育中,也是重要的教学内容。这已经是常识,不展开说明。

与西方文化形成鲜明反差,逻辑在中国文化中处于边缘地带(Harbsmeier 1998:XXI)。墨家和名家兴于战国,但先秦就开始式微。佛教 “因明” 曾在东汉和唐代两次传入,但影响范围很小,如玄奘是因明大师,但在他之后,因明学上有所造就和发明的大家寥寥可数(虞愚 1981,1986a,1986b)。

究其原因,研究者都强调受中国文化特质的影响,但存在不同认识。有研究者强调中国文化的弱点导致上述结果,如张岱年(1988:206)指出:“由于重视整体思维,因而缺乏对于事物的分析研究。由于推崇直觉,因而特别忽视缜密论证的重要。中国传统之中,没有创造出欧几里德几何学那样的完整体系,也没有创造出亚里士多德的形式逻辑的严密体系。” 这种看法有一定道理,但显然是将不同文化和逻辑体系放在一个线性发展的模式中比较,且预设西方为先进的代表,且错误地以为西方只有强调分析性的传统,并不重视直觉,同时也忽视了直觉在哲学和科学发展中起到的重要作用。诚然中国逻辑并不像西方逻辑那样成熟,但它却绝不是演绎逻辑的幼年期样态,而是有着自己独特的追求和特质的。

更为客观的看法是,上述分析属于比附,而非比较。比较是 “把中西逻辑视为各自独立的文化现象,估计他们各自所由生成的文化背景,看到其中相同的东西,更要注意其中诸多因素的巨大差异,以及由此所带来的不同逻辑传统之间的共同性和特殊性”(崔清田 1999),即将中国逻辑看作一个独立的逻辑传统是更为合适的。

跟西方一直不断发展壮大的逻辑研究相比,中国逻辑的发展道路十分曲折。墨家的繁盛十分短暂,张岱年等认为主要是 “独尊儒术” 导致的,这并不符合事实,因为墨家衰落的趋势在先秦就开始了。其真正的原因是,逻辑太过追求对外在世界经验的分析,不符合中国哲学追求内在超越的倾向,也不符合中国人的一般需要(葛兆光 1998:108-110)。而 “因明” 难以推广,其原因也是跟士人、百姓的思维方式差距很大,且十分玄奥,难以把握(虞愚 1986a,1986b)。

3.2 建构逻辑体系的目的、偏好的推理类型和运作模式不同

不同的逻辑体系是为了实现建构者旨在解决的不同性质的问题而发展起来的,因此自然会有所侧重,有所不同。西方建构逻辑的目的是创制一个探求确定性知识的工具,而中国思想传统中,虽然也有这个方面的因素,如《墨经》也关注对有关外在世界的知识的验证(三表法),但这种验证是为了 “为”,即行动(任继愈 1998:97),因而中国逻辑更关注为解决实际问题而提出的观点的论证,跟伦理关系密切(Rošker 2015)。墨子、荀子等讨论 “名实之辩”,也关注对外部世界的表征功能,但其目的是实用的,主要在于指导和规范行为,跟西方基于求真和反映论、表征论的看法差距很大(Fraser 2021)。

上述差别使得西方逻辑侧重推理,而中国逻辑侧重论证(沈有鼎 1980:90)。推理往往是虚拟性的,而论证则更多是叙实的。探求确定性的知识,往往进行的是纯粹知识的推演,需要的是精确的分析和推理,强调推理模式的可靠性,注重对推理所用语言的形式构造分析。这种逻辑体系所分析的多是在一般层面的假设性推理,前提的真与否并不是关键。如只要前件假、后件真,则 if 条件句就为真,这是形式逻辑的基本规律(Allwood et al. 1977:37)。而论证的目的是解决实际问题,更关心前提的真实性、观点的合理性与论证的有效性。

即:演绎逻辑关心的是命题的形式(构造模式及其类型)和真假,而不是实际内容的合理性。过去将其称为 “形式逻辑”,就有这方面的意思。金岳霖(1941)指出,理论分析可分为 “空架子” 和 “实架子”,前者是逻辑和哲学,后者不是。即 “形式逻辑” 才是逻辑,对实际观点论证规律的探究不是逻辑。这是他否认存在中国逻辑的重要原因。这的确抓住了中西逻辑体系的特点,但标准过于单一,讨论的是纯粹的、狭义的逻辑,忽视了逻辑的多样性(崔清田 2009;Rošker 2015)。中国逻辑的确不属于纯粹逻辑的范畴,但又的确是一种有效的逻辑体系(崔清田 2009)。按照是否存在对论证方式进行系统考察作为判定一种理论是否为逻辑的标准来看(舍尔巴茨基 2009:5),中国思想传统中的确创造出了逻辑体系。

由此还可以得出中西逻辑的另外一个重要差异,即西方逻辑侧重推理结论是否为真,而中国逻辑则注重要论证的观点和论证过程是否讲理(有理、合理),中国人从来就没有西方真理符合论那样的真的概念(Rošker 2015)。中国人对认识成功和失败的看法也不同于西方,认识正确并不等于真,而认识存在错误,也不是假,而是不全面,以偏概全(Fraser 2011)。

如果不严格区分推理和论证的机制,将其类型都称之为推理模式,则中西思想传统重视的推理模式有所不同。

众所周知,亚里士多德在《工具论》中建构了西方演绎逻辑体系,关键是打下了三段论推理模式的基础,讨论了不同类型的三段论的构造特征(Ross 1995:21)。与此不同,中国逻辑的代表《墨经》等重要文献中,并没有提出类似三段论式的演绎推理模型,反而重视类比推理(Rošker 2015),如《墨经》中专门对 “譬”,也就是类比推理,做过专门的研究(徐希燕 2001:314)。朱晓农(2018)指出,中国人古今一贯的推演模式是基于话题结构建立起来的同构推演法,我们认为,同构推演的实质大体属于类比推理,大都是两项式为主。上文提到西方传统中也运用类比推理,康德甚至认为类比是一切灵感的源泉(Hofstadter & Sander 2013:22),但总体来看,对西方人其重要性远低于演绎推理。即使是重视类比的亚里士多德,仍然把类比看作是表征外部世界结构的逻格斯的体现(Schumacher 2018:70)。而中国思想传统中的类比,则更关注利用类比激发听话人的语用推理和直觉把握,用以间接说明语言和逻辑分析不能完全清晰说明的道理。印度传统中的类比作用和中国传统接近,是人用以建构世界的中介/ 工具,引导人到达建构的世界,而非描写所建构的世界(Gourko 2006:10-11)。

类比的典型形式是两项的内容平行对照,相互对话,如 “就像鱼儿离不开水,共产党也离不开人民”,在此过程中体现两项之间结构的平行和意义的互动,这正是灵感产生的基础,而严格的演绎逻辑推理只是实现这种灵感(也即论证目的)的更为形式化的方式之一,失去这种目标,仅靠演绎逻辑往往得不到有趣的发现。而三段论的构造模式中,关注的是大前提、小前提和结论这三个命题中各自的构成成分(逻辑学中称为 “项”(items))之间的关系(主谓关系),不同命题之间特别是其构成成分之间的联系(如最常见的三段论 “所有人都会死,苏格拉底是人,所以苏格拉底会死”,小前提的主词是大前提主词的子集,而小前提正表述了这个类属判断)。其分析的重点为,命题构造和推理是否合乎逻辑的形式构成规则,不同命题之间的关联除了内容联系,还有形式联系,而不是对话互动相互联想的关系。

3.3 有无对命题概念和本质、命题结构、范畴的系统分析

中西逻辑的区别,技术层面跟命题的有无和地位相关。演绎逻辑对命题概念及其本质、命题的结构即项目的功能分类(主词和谓词、项目的意义分类)及范畴都进行了系统的探索。其创始阶段的里程碑式的著作是亚里士多德的《工具论》。中国先秦形成的逻辑体系以墨家的《墨经》为代表,名家、荀子也以擅于研究逻辑著名,但《墨经》最为系统,正因如此胡适认为墨子是中国古往今来最伟大的哲学家(徐希燕 2001:277)。下面以二者为例,作简要比较:

亚里士多德的《工具论》已经有了 “命题” 的概念,不过其确定的命题仍比较具体,大体等于可判断真假的陈述句。他认为命题主要由两个项目构成,一个是名词,一个是动词,也即主词和谓词,二者构成述谓关系(predication)(Bäck 2000:27)。亚里士多德的 “逻辑” 特别关注类属判断,这类判断中主词和谓词由系词即判断动词联系。从现代语言学角度看,印欧语表述的命题,主词从谓词获得题元,二者关系不对等。同时,三段论的大前提,表达一般规律,往往选择康德所说的分析命题,即谓词的语义包含在主词的规定性范围内,这类判断必然为真(康德 2004:8)。

为了概括命题的类型,特别是谓词的类型,就需要对项目进行分类,这就形成了范畴理论。从对西方演绎逻辑和古希腊语语法、印度 “因明” 和梵语、巴利语语法的考察发现,其范畴体系往往基于词的语法分类和其他属于个别语言的语法范畴。这样建构范畴系统,有助于覆盖语义内容的周延和分类的合理性。但由于词的语法分类是语法化的机制,不可避免地带有具体语言的一定特异性。同时,不同时代对一种语言词类的认识不同,如亚里士多德就把动词被动形式看作一个独立的范畴,理据并不充分。后世西方哲学对范畴的探究和争议不断,逐渐脱离语法系统。

以亚里士多德《范畴篇》为例,共有十范畴:实体、量、质、关系、位置、日期、姿势、领属、行为、被动(Ross 1995:21),其中显然区分了名词、动词(动词被动式被看作一个独立范畴)、形容词和副词。这些范畴都可以构成命题中的谓词。

“因明” 学也有成熟的范畴论,如陈那的五范畴 “名、种、性、业、实”(Proper Names,Classes,Qualities,Motions and Substances),是基于梵语语法的词类所做的区分,这些范畴至少显示了梵语存在名词、动词、形容词等词类(舍尔巴茨基 2009:259)。

有研究者认为《墨经》中基本上建立了推理系统,界定并运用了命题、判断、范畴(如徐希燕 2001)。这种研究的确揭示了中国逻辑的一些具体特征,但仍在一定程度上存在比附西方演绎逻辑来分析中国逻辑的因素。

首先,来看对《墨经》中存在 “命题” 概念的分析。有研究者认为《墨经》中的 “辞” 就是判断,表达命题(如徐希燕 2001:297),“由名构成‘辞’,即命题、语句。‘辞’所表达的‘意’即是判断”(沈有鼎 1980:28)。不过《墨经》中 “辞” 的性质,以及《墨经》对 “辞” 的结构、实质、外延、类型等方面的探究都跟西方传统中的命题及相关研究不同。

语言层面,“辞” 的确表述一个陈述,但 “辞” 的构造方式却跟印欧语句子不同,陈述的性质也跟西方逻辑中的命题有差别。

《墨经》中的 “辞” 除了指陈述,还可以指结论(沈有鼎 1980:90)。其形式是话题说明结构,如 “所以谓,名也。所谓,实也。名实耦,合也”(《经说上》),并没有系词联系两个项目,而两个项目也没有实质区别,并不区分名词、动词。确切地说,“辞” 就是两个名词或名相并置而成,即 “由名构成‘辞’”(沈有鼎 1980:28)。用继承墨子逻辑的荀子的话来说,就是 “辞也者,兼异实之名以论一意也”(《荀子・正名》)。因此 “辞” 在结构上没有不对称的主词、谓词的区分,“所以谓” 和 “所谓” 的关系是 “合”,是平等并置的两个项目的耦合(跟 “对言语法” 的认识相同)(沈家煊 2019:286)。

汉语话题说明结构表述的陈述跟印欧语的主谓句表达的命题有微妙差异。汉语的逻辑陈述两个部分的语义关系相对开放,话题并不一定从述题获得题元,因而不可能产生分析命题的概念。即汉语逻辑的基本表述单位在形式和意义上都跟西方逻辑封闭的句子和命题不同。同时,即使是表面看似相同的情况,也有差别。如即使话题和述题有题元关系的情况,汉语的陈述也有其特性。仅以形容词作述题的句子为例:古希腊语和英语一样,都是系词联系主语和谓语(形容词谓语传统语法叫表语 predictive,跟谓语 predicate 同根),这样构成的是亚里士多德所推重的类属判断句。亚氏特别关注此类情况,当与古希腊语的构造和使用规律相关。而汉语的形容词作谓语,如 “天高地阔”,并非类属,而是描述。这个特征一直延续到今天,现代汉语 “今儿冷”,“冷” 是描述,即 “更冷、比较冷”,不是类属(朱德熙 1956;Chao 1968:88-89)。英语的 It is cold today 一般翻译成 “今天是冷的”,可这不是正常的汉语,日常语言根本不会说。描述是个体性的,类属关系则是抽象的知识。同样,汉语的名词作述题的句子十分丰富,不仅有判断句,还有叙事句(Chao 1968:93)。即使是判断句,也并非都是客观陈述,如 “陈胜者,阳城人也”(司马迁《陈涉世家》),还可以是主观性凸显的,如 “除却巫山不是云”(元稹《离思五首・其四》)。即,汉语话题说明结构表达的陈述跟印欧语主谓句表达的命题有诸多微妙的差异。

研究目的不同。从上述墨子《经说》的例子来看,墨家分析陈述的结构,主要并非是为了表征外物或内心,也不是探索科学知识,而是解决社会问题,其考虑的重心是名实相符等问题。

深入到哲学和逻辑层面,“辞” 和 “命题” 的差异就更为明显了。“命题” 并非仅仅是语句,而 “辞” 则基本上是语句,甚至可以仅看作一个话语片段。同时,如果认为 “辞” 属于命题或表达命题,《墨经》对什么样的语句属于或表达命题,仍缺乏明确限定,并没有陈述、疑问等句类的辨析,也没有判断句和事件句的分别,因而不会考虑陈述的事件句是否表达命题以及表达何种命题这类问题。这跟亚里士多德式的逻辑学的不同是很明显的。如果认为 “意” 才是命题(就像斯多葛学派那样),语句表达的意义中,哪一部分属于命题,命题以何种样态,在什么空间中存在?是人造的,还是独立于人的意志的存在?中国逻辑也没有探索。

其次,命题结构分析要依据范畴系统,而《墨经》等先秦逻辑经典也没有提出一个基于词的语法分类的范畴系统来,其语言基础可能是上古汉语实词,很难分类。《墨经・小取》的确有 “类” 的概念,不过这个 “类”,基本上是基于联想形成的内容的 “类”,跟亚里士多德 “逻辑” 和 “因明” 的范畴系统在完备性、系统性上相去甚远,后者跟词类、语法结构关系密切,是分析类属、判断谓词类型的主要依据(Yuan 2005)。

最后,《墨经》并没有建立演绎推理系统,虽然也有类似大前提、小前提的 “理”“故”,但其对陈述之间关系的研究,基本上是考虑其意义上的联系和每个陈述整体所起的不同功能,而未能关注不同陈述形式上的联系、真值等抽象的联系。

3.4 缺陷还是独特性

由上述大略的分析可见:中国逻辑跟西方演绎逻辑差别很大,对建构逻辑的基元成分及相关概念的形式研究并不系统深入,并且其主旨也不在此。如果像部分研究者那样,认为演绎逻辑才是成熟的逻辑,则很显然,中国逻辑并没有得到很好的发展。不过如果换一个角度来看,则情况会有所不同。

一方面,“命题” 的本质是什么,并非完全清晰。西方逻辑对 “命题” 概念的提出和两千余年来不懈努力的探索,显然价值非凡。但是否因此认为 “命题” 是我们描述世界、解决问题时无法回避,必然要使用的共性的思维基元,则论证还不够充分。

就 “命题” 概念的本质是什么,自古以来争论不断。西方传统思想中,对 “命题” 长期持 “实在论” 的看法,即认为 “命题” 是共性的思想基元,独立于人客观存在,不受个人认识的制约(弗雷格称为 “思想”)(McGrath & Frank 2020);并且不仅在哲学、逻辑学中十分重要,也是心理学、语言学和人工智能研究的基础概念。但近年来逐渐有学者对此进行反思,因为上述认识大多是理论预设,并非经过严格验证的事实(Bealer 1998:Soames 2022)。并且 “命题实在论” 会导致诸多意想不到的后果,因而对 “命题” 持 “非实在论” 即 “工具论” 的看法得到了很多哲学家的支持(Kinget al. 2014:2),有研究者认为甚至表征本身都是工具性的(Simchen 2021)。这种认识跟东方传统(中国、印度)有相通之处,后者把语言看作 “名相”,并非对世界的描述,而是一个中介,指引人跟世界产生联系(Gourko 2006:10)。

由于 “命题” 是基于古希腊语句法结构提出的概念,因此客观上看,其结构并非跟外在世界的结构一致,而是被西方的先哲认为有这种功能。所以其共性和唯一性地位并不具备正当性。逻辑陈述的结构不是必须采用演绎逻辑体系中的命题形式,并受到相应的形式和语义限制。

在不同语言、文化基础上形成的三种逻辑体系,陈述构造的方式有差异,是自然现象。西方演绎逻辑在推理精确性和可靠性方面比较突出,但也因此,其中的陈述在构造上受到印欧语的限制,由于逻辑还有特殊规定性,使得演绎逻辑的命题部分丧失了自然性。如在中世纪,为了做逻辑分析,会把所有印欧语陈述句的类型(包括叙事句)都改造成亚里士多德式的类属判断句,即 “主词+ 系词+ 谓词” 结构,原来的限定动词必须变成非限定形式。如以汉语为例,打个大致的比方,即 “人在走” 要改造成 “人是走着的”,二者逻辑上等值,这种操作显然是削足适履。胡塞尔(1999:29)对此提出严厉的批评,认为这破坏了自然语言本来的意义,忽视了动词构成的判断更为基本。同理,将印欧语的句子翻译为弗雷格式的谓词逻辑,也会丧失话题和述题之间的联系与互动的复杂性,而将汉语的语义关系更为开放的话题说明结构翻译为谓词逻辑表达式,意义损失就更大(宋文辉 2023)。总之,不同类型的逻辑陈述各有其局限性,也各有其特点。

上述认识对语言研究者来说也有借鉴价值。虽然逻辑语义学对于自然语言的分析极富启发性,但却并非能解决所有自然语言结构和意义分析问题(Strawson 1959:9)。另外逻辑语义学也是不断发展的,目前正在向高阶逻辑发展,具有很强的开放性和包容性(沈家煊 2022)。不能将其某一阶段,如一阶谓词逻辑,视为唯一合理的分析方案。每种逻辑方案都能解决一部分问题,但也可能造成一定的问题。

另一方面,人实际的思维模式跟演绎逻辑并不完全相同,后者是追求理想理性的产物。西方对理想理性的追求,硕果累累,特别是对于科学的推进厥功至伟,但也有诸多后果。近现代西方学者对于西方过度追求理性的传统不断质疑。因为人面对的不仅是自然和科学问题,还有人的问题和人文性的对象。司马贺(Simon 1997:1)认为,人实际思考和决断所需要的理性,是 “有限理性”(bounded rationality),而有限理性的基本原则,则近乎 “中庸”,标准是合适性。自然语言体现的是常人尺度的理性,而非理想的理性。类比作为人类最基本的推理方式,也体现理性,只不过是有限理性。今天崛起的人工智能的新趋势是大模型,其机理就不是精致的规则系统计算和产出,而是统计,也属于有限理性。

对理性的反思,使得人们更关注其他维度。Mercier & Sperber(2017:1)指出,理性并非自足的,而是偏向性的,有缺陷的,看似理性的人有的很可能更非理性,纯粹理性的决定可能存在种种不足。相对于绝对理性而言,合作更为重要,建立合作面临诸多困难。理性是生物演化的结果,其目的并非只为了解决抽象问题,而是要解决人类合作行动的难题。从司马贺的视角来看,这种理性显然只能是有限理性,因为合作需要双方均衡博弈。

基于上述考虑,应该对自然语言和逻辑类型的多样性持更为客观中立的态度,发掘各自的独特性。话题说明结构的话题和述题构成的语义空间远比主谓结构大,因而在不以西方式的命题分析为中心建构起来的中国逻辑中,陈述并置的两项之间的关系更开放,同时存在更为复杂的相互依存关系,表义更为丰富。虽然中国逻辑在陈述的结构分析方面有缺憾,但更关注陈述内部平等并置的两个项目之间、类比推理中并举的两个陈述之间、说话者和听话者之间的对话关系,关注理性分析和实际问题解决之间的协调互动。其论证从形式逻辑、数学和自然科学角度看,不够严谨,但却更富弹性和灵性,因而的确是一种具有特质的逻辑体系。

由上述简要分析可知,“对言语法” 和对话逻辑,一方面发现并继承了中国思想传统和中国逻辑的特质,另一方面又致力于基于传统展开更为深入的理论探索,丰富和深化了对对言结构的构造和运用规律的认识。中国思想传统和中国逻辑的独特价值正是其合理性的一个重要来源、重要依据。

四、余论:

对语法和思想传统差异平行性的解释

阐述语言特征和文化特征的关系,早期常见的办法是用文化特征来解释语言特征的成因。这种线性决定论解释,往往存在循环论证。我国 20 世纪 80 年代文化语言学的经验和教训仍然值得重视。西方的类似研究,如 Hall(1976)的文化模式和交际模式的关联理论,也存在同类问题。实际上,正如上文已经谈到的,思维影响语言,但语言特征系统制约思维方式的特征也不容忽视,语言和思想文化之间不存在单向的、线性的决定关系。

目前更广为接受的看法是, 语言 — 社会 — 文化协同演化(co-evolutionary), 相互作用(Levinson 2000b:Evans 2003)。文化包罗万象,其中主流思想传统跟语言关系最紧密,彼此互动交融,因而双方的根本特征之间具有平行性,就是很自然的事了。

(全文及参考文献见《当代修辞学》2024 年第 4 期, 第 2-12 页,本期推文为节选摘录,略有删减和编辑)

我们为什么缺乏逻辑思维能力

原创 张平 平行逻辑 2023 年 03 月 09 日 21:00 四川

中国人说汉语,学汉语,写汉语,不过并不完全了解汉语。有关汉语的特性导致了中国式思维缺乏逻辑性这点事儿,如果不是西方人给我们普及了一下,我们大概至今还不知道。

最早发现这个问题的是利玛窦,他到中国以后惊奇地发现那些饱学之士根本不知道世界上有逻辑这回事情。在这位自幼接受古希腊逻辑学熏陶的神学院毕业生看来,中国人辩论的时候,即使是在大学者们辩论的时候,也不懂得用严密的逻辑体系做是非评判的标准,而是使用一些完全无法严格界定的含混概念。

不同的思维部分有不同的发生或起源时间,而这 发生或者起源能否完成,则是由语言决定的。汉 语没提供逻辑思维的条件,所以这部分思维在中 国人那里就没法发生,虽然像老子孔子这样的大 哲人已经隐隐感觉到了问题的存在。

—— 张平《我们为什么缺乏逻辑思维能力》

从词汇上说,古汉语的名词大多是不可数名词,基本上是在用一个不知性数的例子说明不同事物之间的差别。这样的词汇特性决定了名词抽象化方面的困难,比方说我们有 “马” 这个词,却无法把具体的马的本体跟马的抽象属性区别开来,不仅无法轻易创造出类似 horse-hood 或者 horse-ness 这样的抽象词汇,而且连名词跟形容词之间的区别都搞不清楚。后期墨家的 “牛马”、“坚白” 问题都是由这种词汇特性带来的。**从语法上讲,古汉语动词严重不发达,导致 “是” 动词谓语句、形容词谓语句和一般动词谓语句在形式上没有任何区别,思维上的判断和描述也没有任何区别。这种词汇和语法的特征导致古汉语的逻辑缺陷,进而决定了中国人的传统思维方式。**举一个后期墨家的例子:

舟,木也,故入舟,入木也。

也就是:因为 A=B,所以 CA=CB。从逻辑形式上说没有任何错误,但结果就是不对。

如果翻译成英文,问题就迎刃而解了:

A boat is made of wood, to enter into a boat is to enter into something made of wood.

就这么点事情,后期墨家的那么多圣人就打破脑袋也想不明白,这也难怪,因为思维水平被语言限制着,除了中文之外他们不懂别的话。他们所能做的唯一一件事情就是做个综合归类,告诉我们有时候 CA 等于 CB,有时候 CA 不等于 CB,至于为什么,他们也不知道。不明不白的学问自然没人要做,所以先秦之后,墨学成了绝学,两千年来就没有一个中国学者真正读懂过墨家这点东西,直到西学东渐的时代,中国学者才恍然大悟,原来这就是西方人所说的逻辑学的萌芽。

实际上,古汉语在逻辑方面的问题中国哲学家早有感受,从老子的 “立教无言” 到孔子的 “吾欲无言” 到庄子的 “得鱼忘筌” 再到佛家的 “不立文字”(佛教中国化的 特征之一,在印度的时候没这回事儿),中国哲学家所体现出的惊人一致的对语言的不信任感是你在古希腊哲学和希伯来的先知文献中都很难找到的。

没有了逻辑学自然发展不出像样的科学体系,法学也成问题,不过诗人对这种具象性语言很满意,所以中国古代文人没人懂逻辑,却人人都会作诗。

现代汉语在语法方面比古汉语强,词汇方面仍无太大改进。比如上述 “舟木之辨” 的问题解决了,但 “盗人” 之辨的问题仍然解决不了,翻译成现代汉语,就成了 “因 为强盗是人,所以杀强盗就是杀人”,仍然是一笔糊涂账。所谓 “实践是检验真理的唯一标准” 其实也是缺乏逻辑体系的表现之一。所以就是研究古汉语思维特性这 点事儿,也是西方人比咱们强,M. Granet,A.C. Graham,Chad Hansen,这些代表性学者里就没一个中国名字。

语言对思维发展的决定性作用,古汉语逻辑问题是个很好的例子,语言和思维的起源都是漫长而复杂的过程,并不存在一个绝对的起源点。**不同的思维部分有不同的发生或起源时间,而这发生或者起源能否完成,则是由语言决定的。汉语没提供逻辑思维的条件,所以这部分思维在中国人那里就没法发生,虽然像老子孔子这样的大哲人已经隐隐感觉到了问题的存在。**反之,如果汉语本身严谨一些的话,后期墨家也许就能发展出希腊人那样的逻辑体系来,中国人的思维方式也许就完全不一样了。

张平 2007 年 9 月 4 日 于特拉维夫

现在社会上有太多缺乏逻辑的 “杠精”

殷海光 美国史教学与研究 2024 年 05 月 15 日 00:02 陕西

逻辑本来是一个现代人最基本的一项素养,是我们思考和说理的基础,如果逻辑有问题,无论掌握了多少事实,都会导出错误的结论。所以,是否有逻辑,逻辑性有多强,是衡量一个人心智水平的重要标准。

但我们现在社会上有太多缺乏逻辑的 “杠精”。逻辑是讲道理的基础,遇到不讲逻辑的人,再多的道理都说不清。“诉诸群众”、“诉诸权威”、“人身攻击…… 这些都是不讲道理者常犯的错误。今天为大家分享的这篇文章,总结了不讲道理者的 7 种表现。

本文作者是著名哲学家、逻辑学家殷海光先生。

一个人不讲道理的 7 种表现

文 | 殷海光

第一种,叫 “诉诸群众”。

也就是我们常常听到的 “多数乃真理的标准”,这种情况在历史上太多了。

好比伽利略支持哥白尼的日心说,当时教廷的人就说,我们所有人以及我们以前的所有人都相信太阳绕地球转,所以伽利略的学说肯定是错的。

当时一万个农民的科学知识也比不上一个伽利略。

如果这个成立的话,那中国人说什么都是真理,我们人口最多啊,对不对?

第二种,叫 “诉诸权威”。

在一个没有被启蒙的社会,权威特别奏效。

权威当然不能没有,但是如果整个社会只有一个权威,那可就糟糕了。

知识爆炸以来,又不是亚里士多德、达・芬奇的年代,达・芬奇可以是各种家 —— 画家、作家、数学家、科学家、医学家…… 你今天行吗?

今天已经是 “多元权威” 的年代,所以千万别相信外行的 “权威” 说的话,听说一个人是权威,要问问是什么权威。

第三种,叫 “诉诸暴力”。

中国人有句古话叫 “秀才遇到兵,有理说不清”,这招太厉害了!

如果没道理,我们可以用暴力建构出一个道理。

古代的土匪流寇,最喜欢打一个旗号叫 “替天行道”,有了这个护身符,杀人就可以理直气壮了。

借助暴力巩固真理,在一定的时空内是管用的。

二战的时候丘吉尔向斯大林提议一起去说服教皇参战,斯大林很鄙视地问:“教皇有多少军队?”

第四种,叫 “诉诸怜悯”。

就是说,哎呀,我虽然没有什么道理吧,但是我的心是好的呀。

第五种,叫 “人身攻击”。

就是我在道理上说不过你,我还是有办法打倒你,就是给你泼脏水,说你私生活不检点等。

受过逻辑训练的人会知道,一个人的言论和他的道德没有关系。

反过来也一样的,不是说一个人在道德上多高尚,他说的话就对。

其实古人也有这种智慧,叫 “不以人废言,不以言举人”。

第六种,叫 “以自我为中心”。

不要和我辩论,反正我的就是对的,别人的就是错的。

这个 “我” 可以扩大,比如只要是 “我的民族” 的就是对的,“我的国家” 的就是对的。

法西斯主义盛行时的德国和军国主义盛行时的日本,就是这样。

第七种,叫 “过分简单”。

世界是很复杂的,但人是很不耐烦的,你要是跟他讲复杂的道理,他不要听。

所以,人天生倾向取信简单的道理。

其实心智成熟的人都知道,真理是不易得的,很辛苦的。

获得真理很困难,但失去真理,却很容易。

而且除了辛苦以外,还要用正确的方法才能获得真理。

抬杠的病根:不在于缺乏逻辑,而在于滥用逻辑

听哲学 2023 年 07 月 24 日 21:40 浙江

作者丨徐贲

王蒙先生有一个小小说,叫《雄辩症》,说的是一个患上 “厚皮逻辑症” 的人去看医生,医生对他进行外科手术后无效,改用内科治疗,给他配了《逻辑学》的药,不料服用后出现新的症状。病人又去看医生,于是有了下面这样的对话。

医生说:“请坐!”

此公说:“为什么要坐呢?难道你要剥夺我不坐的权利吗?”

医生无可奈何,知道此公曾有过的事情,于是倒了一杯水给他,说:“请喝水吧。”

此公说:“这样谈问题是片面的,因而是荒谬的。不是所有的水都能喝。假如你在水中搀入氰化钾,就绝对不能喝。”

医生说:“我这里并没有放毒药嘛。你放心!”

此公说:“谁说你放了毒药?难道我诬陷你放了毒药?难道检察院的起诉书上说你放了毒药?我没说你放毒药,而你说我放了毒药,你这才是放了比毒药更毒的毒药!”

医生毫无办法,便叹了一口气,换一个话题说:“今天天气不错。”

此公说:“纯粹是胡说八道!你这里天气不错吗?即使是天气不错,并不等于全世界的天气不错,比如北极就在刮寒风,漫漫长夜,冰山正在撞击……”

医生说:“我说的今天天气不错,一般是指本地,不是全球嘛。大家也都是这么理解的嘛!”

此公说:“大家都理解的难道就一定是正确的吗?大家认为对的就一定是对的吗?……”

王蒙先生用夸张的笔墨描述的大概是不少中国人熟练运用 “辩证法” 的 “厚皮逻辑”,这是一种很难治愈的恶疾,病根不在于缺乏逻辑,而在于滥用逻辑,当然是那一套可以让人无休无止 “雄辩” 下去,并永远立于不败之地的诡辩逻辑。

虽说是 “厚皮逻辑”,但其实 “厚皮” 的不是逻辑(逻辑只有正确与谬误之分),而是无羞耻地运用谬误逻辑的人。

精神心理病研究者们把 “厚脸” 解释为一种与羞耻防卫有关的 “自恋个性失调”(narcissistic personality disorder)。盖巴德(Glen Gabbard)在《两种自恋个性失调症》(Two Subtypes of Narcissistic Personality Disorder)中把这类失调归为两种,一种是 “厚皮”,也就是以傲慢、嚣张、泼皮、强词夺理来进行自我护卫(自恋)。另一种是 “脸薄”,也就是特别敏感、害羞、害怕与别人起冲突,因此以躲避和隐藏来进行自我保护。

**厚皮和脸薄的人格心理失调都会妨碍一个人与他人的正常交往,也都不能胜任人际正常交往所需要的理性清明的公共说理。**有这两种人格失调的人都会把被别人说服或者承认别人比自已说得在理看成是 “丢脸”、“失败” 或 “屈服”。运用厚皮逻辑的雄辩者往往不是不知道自己是在无理取闹,而是因为有不适当的自我防卫心理需要,所以会不择手段地阻止他们想象中的丢脸或失败。

在一个习惯于用高度敌情和战斗观念来看待个人意见和言论的地方,人们自然而然地会把不同意见之间的关系看成是一种不可调和的冲突或敌我对立,而不是追求真理和共识的一种常态和过程。对言论之间的不同,他们习惯于因异而仇,并且 “仇必仇到底”,拒绝 “和解”。这种情况在口诛笔伐式的大批判、大辩论中达到了登峰造极的地步,也是 “雄辩症” 和 “厚皮逻辑” 的病根所在。

雄辩症和厚皮逻辑如今也并没有消失,而是在一些人群中继续蔓延,连当教授的也难以幸免。

孔庆东在《第一视频》中便有此雄辩:“谁说朝鲜人民正在挨饿了?我刚刚从朝鲜回来,朝鲜人民没有挨饿啊。朝鲜人民生活水平是不如我们,但是并没有挨饿啊,朝鲜人民生活水平相当于咱们九十年代初期,九十年代初期你挨饿了吗?八十年代的时候你挨饿了吗?我在任何时代都没有挨过饿,我从小长到这么大都没有挨饿,而且也没有看到周围一个人挨过饿。从六十年代到现在,中国人民吃得好好的,红光满面的,你看我身体,那块儿像挨过饿的样子?”

一般网民的此类雄辩更是随处可见:“六七十年代死了那么多人,怎么你没死啊?怎不说你们美国干爹杀了多少印第安人?”“三年自然灾害又死了多少人?你家里呢?你爹妈又怎样生下你的?” 这样的雄辩在网络上 “五毛” 与 “美狗” 之间的对决和对骂中每天都在发生,已经成为一种流行的恶疾。

“雄辩症”(包括它的厚皮逻辑)为什么是一种公共话语的恶疾呢?它的危害又在哪里呢? 英国哲学家洛克(John Locke)在《教育片论》中谈到了这些问题和与儿童说理教育的关系。

首先,雄辩症混淆了说理和辩论的目的。 它错误地认为雄辩不是为了明理,而只是为了在口角中争胜。洛克说:真正的说理用途和目的 “在于获得关于事物的正确观念,对事物作出正确判断,区分出真与假,是与非,并依此行动。那么,切不可让您的儿子在争辩的技术和形式中长大…… 不可让他羡慕别人争辩。除非您真不想他成为一个能干的人,而是成为一名无足轻重的口角者,在与人争辩中固执己见,以驳倒他人为荣,更有甚者,就是怀疑一切,认为在争辩中不可能找到真理之类的东西,找到的只能是胜利”。

其次,雄辩症使人思想阻滞,变得看不到也不愿服从明白的道理和清晰的论据,“不管别人已经给出了多么完善和令人满意的答复,只要能找出些含糊的语言,他便继续与人争辩,一方面挑起口角,另一方面一定要争出个高下来”。争论的一方患有雄辩症就已经非常糟糕,要是双方都患有此症,争论便成为一场必须战斗到底、消灭对方的口舌肉搏战。

再者,雄辩症的结果是越善辩越不文明,善辩成为一种对别人进行刁难和伤害的手段,成为 “最不真诚、最不适当的行为”。 你说 “文革” 武斗,他就硬说你有 “美国干爹”,你说三年自然灾害饿死人,他就把生下你的爹妈也捎带进去。雄辩症的不文明在于它的争辩总是对人不对事,而不是对事不对人,而且对人的态度还特别恶劣,尖酸刻薄,充满了敌意。

不少人从小在大批判、大辩论中学会了胡搅蛮缠、强词夺理、言辞嚣张,长大成人后,他们仍然以为辩论就该是这个样子,浑然不知这种形同泼皮的厚皮纠缠根本就不是有教养的说理逻辑。

洛克认为,对于儿童的教育来说,专门学习辩论并没有好处,他建议将与说理有关的 “修辞和逻辑这两门学科,按照通常的办法,随着文法来学习便可”。这是因为,“真理是需要经由成熟的、适宜的思考才能发现,并获得支持,而不是经过人为的激烈措词和辩论的方法就能得到的”。 文法让人学会如何把成熟的、适宜的思考结果清楚地表达出来,而这才是真正需要用到修辞和逻辑的地方。

徐贲|著,原题:《时下中国人的 “雄辩症” 和 “厚皮逻辑”》

本文选自上海采风杂志 2015 年 003 号

via:

-

缺乏逻辑的人为什么看不到真相?原创 白格尔 量子学派 2019 年 08 月 20 日 22:20

-

为什么黑格尔说 “中国人缺乏逻辑思维”?事实果真如此?复旦新学术 2024 年 07 月 22 日 11:01 上海

<https://mp.weixin.qq.com/s/dBNDAhdiRFems8BDNVYRDQ》

-

我们为什么缺乏逻辑思维能力 | 圣地三十年手记 原创 张平 平行逻辑 2023 年 03 月 09 日 21:00 四川

-

现在社会上有太多缺乏逻辑的 “杠精” 殷海光 美国史教学与研究 2024 年 05 月 15 日 00:02 陕西

-

抬杠的病根:不在于缺乏逻辑,而在于滥用逻辑 听哲学 2023 年 07 月 24 日 21:40 浙江

774

774

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?