注:本文为 “跨文化传播” 相关文章、论文合辑。

跨文化传播(Intercultural Communication)

什么是跨文化传播

跨文化传播就是指社会信息的跨文化传递,或者是社会信息系统的跨文化运行。也就是各种文化信息在时间和空间中流动、共享和互动的过程。

主要关联到两个层次的传播:第一,日常生活层面的跨文化传播,主要指来自不同文化背景的社会成员在日常交往互动中的融合、矛盾、冲突与解决方式,等等:第二,人类文化交往层面的跨文化传播,主要指基于文化系统的差异,不同文化之间进行交往与互动的过程与影响,以及由跨越文化的传播过程所决定的文化融合、发展与变迁。

不仅关联不同文化的成员之间发生的信息传播与人际交往,还涉及人类社会中诸多文化要素的扩散、渗透和迁移。究其实质,跨文化传播就是一种沟通和建立不同文化中人与人之间共存的关系的文化交往活动,或者说,是人类社会关系和社会交往的跨文化、跨区域的一种 “延伸” 过程。

跨文化传播既是一种古老的人类历史文化现象,更是现代人的一种生活方式和重要技能,也是各国文化和世界文化发展繁荣的主要推动因素之一。交通和传播系统的发展推动了跨文化传播,经济全球化和文化霸权的扩张则是当今跨文化传播活动日益加强的主要内在因素和表现形式。同时,20 世纪以来,各国人员,尤其是移民,相互流动的增加更进一步促进了跨文化传播活动的发展。

跨文化传播的认知 [1]

跨文化传播的三个要素是:认知要素、言语语言、非言语语言。

认知要素包括文化价值观、世界观(宗教)、社会组织。最直接影响跨文化传播的文化价值观主要涉及:个体、家庭、宗教、唯物主义、人性、科学技术、进步与变化、竞争、工作与休闲、平等、性别、自然与环境、事件、正式与非正式、谈说、沉默、自信心以及人际和谐等。世界观对跨文化传播的影响在于,多样的概念会产生不同的选择和行为。社会组织也会左右人们观察世界的方法和行为规范,从而影响认知和传播。

言语不仅是一种保存文化的形式,也是一种分享文化的手段,在不同的文化中,表达同一事物的语言所采用的符号和传递的意义是不同的,对此,不同的文化会产生不同的反应。人们使用语言的方式也因文化的不同而各有差异,即使生活在同一地域的人使用语言的方式也会有别于主导文化。

非言语传播也是来自不同文化的人相互进行有效交流的一个要素。人的身体行为、身体动作、面部表情、时间的概念以及空间的使用等均会因为传播主体和接收者文化背景不同而产生不同的形式和理解,从而传递出不同的信息。这在很大程度上,也体现了不同文化的深层结构和价值体系。

文化价值观是跨文化传播中至关重要的因素。文化差异可能使跨文化传播变得极其困难,在某些情况下甚至无法进行。因此,成功地进行跨文化交流,既要了解自己所属的文化,又要了解不同的和互补的文化。文化的深层结构是有效的跨文化交流中最大的问题。同时,跨立化传播是否成功,也取决于在特定的语境里是否采取了合适而有效的行为,没有违反已定的关系原则、规范和期望,实现了重要目标,或者获得了相对于付出和替代选择而言的回报。

跨文化传播不能做到真实客观是传播中几乎无法完全克服的一个问题,因为传播主体总是从自身文化的角度去看待他者文化,因此,传播者的观察和结论往往会受到某个人和所属种族或文化取向的影响。这就要求在传播中排除明显的和潜在的敌意或偏见。[2]

在全球化时代,跨文化传播更加活跃和频繁。政治和经济强势的国家影响甚至操纵着跨文化传播,形成了文化霸权。不同文化间的交流和冲突更加严重,强势文化的扩张必然带来弱势文化的萎缩,导致单向的不平等的文化传播,对世界文化的丰富性和多样性产生威胁。构筑一个具有丰富性、多样性和有序性的跨文化传播,处理好跨文化传播与文化多样性和文化本土化的关系,避免种族主义和种族中心主义,采取互相尊重、互相信任的态度,不仅是跨文化传播的基本前提,也是跨文化传播所要追求和维护的价值目标。

跨文化传播的研究始于第二次世界大战后的美国,由美国学者首先提出一套知识内涵和理论框架,并且其研究在美国最为发达,著述最多。其创始人是美国人类文化学者爱德华・霍尔,他在美国政府培训外交家和使馆工作人员的外事服务讲习班从事教学和研究。霍尔不是从宏观的角度去讲授一般文化理论的抽象概念,而是将注意力集中到文化如何面对面影响交往的问题,从空间、接触和声调这样的微观问题入手。霍尔因此被认为是跨文化传播研究之父,他在《无声的语言》(1959) 中首创了 “intercultural communication”(跨文化传播) 一词,成为这一学科的开山之作。20 世纪 70 年代,跨文化传播学成为传播学的一个分支。随着越来越多的国家和地区的学者加入这一领域的研究,过去单一的研究视角逐渐被打破,原有的知识内涵和理论框架受到质疑。

跨文化传播研究是复杂的、动态的。它不仅在广阔的历史、经济、政治和社会语境中进行,同时还表现出特定语境下的特殊社会规范和社会实践的特征。跨文化传播研究所寻求的是在 “互相参照” 的过程中认识文化的特性,使各种文化都能通过对话而获得新的思想资源;同时,反思传播中的权力关系及其影响、现实的文化冲突与文化霸权,探索在相互沟通、理解、尊重的基础上,维护和发展世界多元文化。

跨文化传播的特点 [3]

“文化即交流”。任何辉煌的文化都具备相同的特点,就是开放和包容,只有保持与其他文化交流,取其精华,弃其糟粕,文明才能继续。当然,在文化交流中,相对弱势的文化可能需要面临更多的调整和转化。毋庸置疑,跨文化传播是当今全球传播的重要一环。

1、文化多样化

自人类诞生之日起就离不开跨文化传播,它总是和人类生活的方方面面息息相关,它是国家与国家之间、民族与民族之间、人与人之间必不可少的正常交往活动。作为全球传播重要组成部分的跨文化传播,促进了不同国家、民族、地区间的各种优秀文化的相互交流和融合。跨文化传播虽是以西方文化作为主流文化的传播,但毕竟为每位受众提供了多元的文化选择,在这个意义上,文化多样性是只增不减的。这一理念在实际行动中已成为现实。比如说,默多克新闻集团下属公司曾促成了在英国举办的 “古代中国奥秘展”。美国维亚康姆公司总裁雷石东表示,他们进入中国是要把中国音乐介绍到国外去,是挖掘中国音乐的素材及演唱者,经 MTV 国际化包装,再通过 MTV 的国际化推销网络将中国文化推向世界。与跨国传媒公司的合作,不仅是一次商业上的尝试,也是中国文化走向世界进行跨文化传播的重要渠道。

2、文化霸权

亨廷顿在《文明的冲突与世界秩序的重建》一书中指出,文明发展在现今阶段呈现的格局,是西方文明由于种种历史原因在人类文化传播中处于 “文化施动者” 的地位,非西方文明则在或大或小的程度上处于 “文化受动者” 的地位,受动体民族在处于施动者地位的民族或国家面前往往存在自卑感。的确,在跨文化传播中存在着不平衡现象,而这种状况有愈演愈烈之势。

现存的全球传播体系虽然单纯在形式上打破了地缘政治的限制,但在内容上仍然充斥着文化霸权的色彩。由于资金、技术和设备等方面的落后,欠发达国家在全球传播中一直处于劣势,而条件相对较好的发达国家则在全球传播中处于优势。发达国家利用这一优势在国际上压制欠发达国家的声音,借力输出自己的价值观和文化。美国普华永道的数据报告指出,上世纪 90 年代中期,全世界 100 部畅销影片中,美国影片占据八成,牢牢占据垄断地位,进入 21 世纪,美国影视和音像产品的出口则超过了航空航天工业产品。

中华文明最大的特征就是兼容并蓄,因此得以绵延五千年历史。中华民族的组成,也是在众多民族的交流和融合中诞生的。跨文化传播对中华文明所带来的,毋庸置疑,主流是积极的一面。面对全球化进程加快以及改革开放的不断深入。展开跨文化交流,对于丰富民族文化本身是有益的,不能狭隘的否定跨文化传播这种重要的全球传播手段,正如法国前总统密特朗所说的,仅仅推广一种唯一的文化模式将是灾难性的。

但跨文化交流所带来的负面效应也不容忽视。我国所面临的西方文化入侵的状况,在发展中国家中具有代表性。比如说,在美国被视为垃圾食品的快餐麦当劳和肯德基,在我国却拥有青少年儿童这一庞大的消费群体。另外,好莱坞电影在中国丰厚的票房收入,出国热以及近年兴起的洋节热等都是西方文化向我国渗透的表象。我们不反对跨文化交流,但我们必须反思,在与别国进行文化交流的同时,我们给西方传递了什么样的文化和信息,我们损失了什么获得到了什么。在信息全球化时代,跨文化交流作为全球传播的一种重要手段,怎样充分利用好社会化媒体为代表的新媒体手段,在跨文化交流和全球传播中以积极的心态应对文化霸权,发出自己的声音,传播自己的文化,是值得深思的。

参考文献

- [美] 萨默瓦,波特主编,麻争旗等译:《文化模式与传播方式 —— 跨文化传播文集》,北京广播学院出版社,2003

- [美] 史蒂夫・莫滕森编选,关世杰,胡兴译:《跨文化传播学:东方的视野》,中国社会科学出版社,1999

- 周伟,新媒体语境下的全球传播初探 [J]. 新闻世界,2013

什么是跨文化? 如何做好跨文化的传播?

brucezeng

发布于 2023-04-12 16:41・IP 属地广东

随着全球化的发展,人与人的沟通交流越来越频繁,特别是不同种族、不同族群、不同的群体的交流越来越多的,不断有误解、冲突、不理解,这些都是跨文化造成的,要解决这些问题,我们必须要了解跨文化。

1 什么是跨文化(Cross-Cultural)?

要回答这个问题,首先要知道什么是文化,爱德华・泰勒在 1871 年提出的:“文化或文明,就其广泛的民族学意义来讲,是一个复合整体,包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及作为一个社会成员的人所习得的其他一切能力和习惯。对于普通人来说,文化如同水之于鱼,是一种日用而不知的客观存在。

而跨文化(Cross-Cultural)指的是不同文化之间的相互交流、理解和融合。它强调的是人类社会中文化之间的互动和交流,是一个跨越不同地域、民族和语言等因素的概念。

在跨文化交流中,不同的文化背景和传统可能导致语言、行为、价值观等的差异,因此跨文化能力成为现代社会中的一个重要素质,需要人们具备相应的文化敏感性、沟通能力和文化适应能力。跨文化研究旨在探讨不同文化之间的差异和相似性,从而促进不同文化间的交流和融合,实现更加和谐、包容和共存的世界。

要理解跨文化,需要先建立跨文化意识,这样才能尊重对方。

2 跨文化意识(Cross-Cultural Awareness)

跨文化意识指的是人们跨越不同文化和背景之间的差异,以开放和尊重的态度理解和交流。这包括了对其他文化的尊重,对不同文化之间的差异的认识和理解,以及能够适应不同文化环境的能力。在今天的全球化时代,跨文化意识是一种重要的能力,因为它使人们能够更好地与不同文化之间的人交流、理解和合作。

缺乏跨文化意识可能会导致文化冲突、误解和不良影响。在跨文化交流中,人们可能会遇到许多文化差异,例如语言、价值观、礼仪和信仰等。这些差异可能会影响到人们的沟通和合作,因此理解和接受这些差异是非常重要的。

跨文化意识对于个人和组织的成功都是至关重要的。拥有跨文化意识的人可以更好地适应和应对不同文化环境下的挑战,建立更好的人际关系,并且能够更好地与不同文化背景的人合作和协调。在跨国企业、国际组织和跨文化团队的工作中,跨文化意识尤其重要,因为这些场合下涉及多种文化和背景。

为了提高跨文化意识,人们可以通过各种方式进行学习和培训。这可能包括学习不同文化的历史、语言和文化传统,以及接触其他文化的人和社区。在日常生活中,人们也可以尝试接受和尊重不同文化的观点和做法,以及避免对其他文化的偏见和歧视。

总之,跨文化意识是一种重要的能力,它不仅能够促进人际交流和合作,还可以帮助人们更好地理解和尊重其他文化,建立和谐的跨文化关系。

3. 跨文化传播(Cross-Cultural Communication)

所谓跨文化传播,就是不同文化之间以及处于不同文化背景的社会成员之间的交往与互动,涉及不同文化背景的社会成员之间发生的信息传播与人际交往活动,以及各种文化要素在全球社会中流动、共享、渗透和迁移的过程

1) 跨文化传播包含两个层面的传播

第一,日常生活层面的跨文化传播,主要指来自不同文化背景的社会成员在日常互动过程中的矛盾、冲突与解决方式;

第二,人类文化交往层面的跨文化传播,主要是指基于符号系统的差异,不同文化之间进行交往与互动的过程与影响,以及由传播过程决定的文化融合、发展与变迁

2) 跨文化传播的四种传播形态

第一,跨种族传播(interracial communication), 不同的种族之间差异是最大的,比如说一个中国人和美国人的传播。

第二,跨族群传播(interethnic communication),相同的种族,但是有不同的族群,比如说中国是一个 56 个民族的国家,与少数民族的沟通交流就是跨族群的交流。

第三,跨群体传播(intergroup communication),在一个文化里面有主体文化,同时不同群体有次生文化,残障人群体、同性恋群体、移民群体以及性别群体等,都有自己独特的群体文化。

第四,国际传播(international communication)。主权国家和政府之间的传播,它的信息发出者主要是国家、政府组织、非政府组织和个人,以及以赢利为主要目的的文化工业等等,是与国家的政治、经济、文化发展密切相关的传播。

3) 跨文化传播的历史

跨文化传播有悠久的历史,从公元前 18 世纪古巴比伦王国的《汉谟拉比法典》中,已有针对在国外购买奴婢的规定。公元前 1750 年,古埃及就有了埃及人与亚洲人交往的记载。

中国历史上的周穆王西征、徐福东渡、张骞通西域、甘英出使大秦等等,亦是跨文化传播活动的具体表现;繁盛一时的丝绸之路,川流不息的遣隋使、遣唐使,更堪称人类历史中跨文化传播的典型范例。距今六百年前,郑和船队七次跨越南中国海和印度洋,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸,拉开了人类走上世界性交往舞台的序幕。

西方探险家迪亚士、达・伽马、哥伦布等人的足迹从欧洲延伸到世界各地,开启了地理大发现的伟大时代,伴随而来的海外贸易与殖民活动促进了世界范围的交往,人类的跨文化传播活动也开始了新的篇章。

4)如何做好跨文化传播

第一,了解目标文化:了解目标文化的价值观、信仰、传统、习惯和行为方式等信息,可以帮助您制定适合目标文化的传播策略。

第二,使用正确的语言:确保您的信息在目标文化中是准确、恰当、清晰的。如果您使用了错误的语法或用词不当,可能会导致误解或冒犯目标文化的人。

第三,避免使用文化障碍:文化障碍是指某些习惯或行为在目标文化中不被接受或理解。了解并避免这些文化障碍可以避免引起不必要的矛盾和误解。

第四,避免刻板印象:不同文化之间的差异很大,因此不应该把一个文化群体看作是单一的,也不应该用简单的印象来描述整个文化。应该尊重和理解不同的文化差异,并避免刻板印象。

第五,使用多种媒体:针对不同的文化背景和人口群体,可以选择使用不同的媒体,如文字、图片、音频、视频等,以确保信息传达的效果和准确性。

设计针对管理者和领导者们不同的领导力发展阶段来培养多元的领导力视角,帮助领导力梯队的各层级的建立和发展,为学员提供所需的技能、思维和工具,帮助他们在跨国企业中更好地担任领导角色。

第六,测试和反馈:在进行跨文化传播之前,可以进行小规模的测试,以确保您的信息在目标文化中被正确理解和接受。同时,对于您的传播效果,也需要进行反馈和评估,以便在未来的跨文化传播中进行调整和改进。

跨文化传播涉及到语言、传媒、艺术、文学、音乐、体育、教育、商业等方面,可以通过多种渠道进行,例如电视、电影、音乐、文学作品、互联网等。

跨文化传播的重要性在于促进不同文化之间的理解和交流,有助于人们更好地认识和欣赏其他文化,也可以推动经济、政治、社会等方面的合作和发展。但跨文化传播也可能带来文化冲突和误解,因此需要注意文化差异,尊重不同文化的观点和习惯。

4. 写在最后

在全球化的今天,跨文化的情况越来越多,为了更好的沟通,需要有跨文化的意识,这样在做跨文化的传播传播过程中,才能得心应手。

参考书目

- 跨文化传播学导论

论跨文化传播的三种模式

常燕荣

摘要:在跨文化传播的研究与理论中存在着三种不同的模式,即跨文化传播的行为模式、跨文化传播的认知模式与跨文化传播的理解模式。这三种模式的侧重点各有不同,也都存在着自身的局限性。通过对这三种模式的分析与比较,对跨文化传播研究的未来发展提出具有建设性的建议。

关键词:跨文化传播;行为模式;认知模式;理解模式

中图分类号:G210

文献标识码:A

文章编号:1008 - 1763 (2003) 03 - 0100 - 04

The Analysis of Three Models of Intercultural Communication

CHANG Yan - rong

(University of Iowa, 52246, USA)

Abstract: Three models of intercultural communication theory and research–the behavioral, the Cognitive, and the Interpretive–are identified and examined respectively. Some limitations are revealed through a review of the literature. Finally suggestions are made about possible directions of future intercultural communication theory and research.

Key words: Intercultural Communication; BMIC; CMIC; IMIC

近年来,跨文化传播在传播研究领域中受到了越来越多的关注。在一个全球化的时代,各种文化之间的相互接触不可避免,这也赋予了这一课题更多的现实意义。不过,在已产生的成果中,尚缺少从模式变迁的角度来进行分析与总结,本文所进行的正是这样一种尝试。

一、《无声的语言》与跨文化传播研究的兴起

1959 年,爱德华・霍尔 (Edward Hall) 出版了其名著《无声的语言》(The Silent Language)。在该书中,他指出 “大多数外国人” 对美国外交官的敌意源自于美国人忽视他国期待,“以我们自己的标准与他人交流” 的行为方式。对此,霍尔声称,“是美国人学会如何有效地与外国人交流的时候了”,正是在这种背景下,他建议美国国务院外事服务讲习所 (FSI,the Foreign Service Institute) 实施跨文化传播训练计划。在 20 世纪 50 至 60 年代,此举被认为是文化传播研究的开端,但当时它还是应用人类学的一部分。直到 20 世纪 70 年代,它才从人类学中分离出来,成为传播学研究领域的一部分。

正是由于《无声的语言》一书奠定了跨文化传播研究的基础,它在今天依然值得我们深入探讨。首先,在这部开山之作中,霍尔阐述了他关于文化、传播及跨文化传播的种种观点,影响巨大。他明确地指出,文化即传播,传播即文化,以传播定义文化传承至今,一直影响着跨文化传播的发展。尤为重要的是,他强调了非言语传播 (即无声的语言) 或被他称为人类传播中的 “行为语言” 的作用。他指出:“对他国的语言、历史、体制、习俗方面的正规培训只是全方位计划的第一步。对世界各国不同群体的非言语语言的介绍推广也同样重要。” 霍尔认为,对外国行为模式的忽视是美国外交官们在外国遭遇误会与麻烦的关键原因。其次,《无声的语言》标志着对文化的微观分析替代传统人类学对文化宏观分析的开始。在该书中,霍尔指出非言语传播的不同维度 (dimensions),如时间观、空间感、面部表情、肢体动作之类,这些细小的因素都属于文化构成体中的一部分,值得细致地观察与分析。再次,有别于人类学一次仅仅研究一种文化的方式,在《无声的语言》中,霍尔通过对各种文化中非言语行为模式的比较,首次对两种或两种以上的文化进行比较研究。

总之,正是霍尔与其《无声的语言》一书开创了跨文化传播学的研究。此后半个多世纪以来,跨文化传播的研究持续发展,现已成为一门前景看好的热门学科,并在这一发展过程中,产生了多种跨文化传播模式。

实用主义传统至今仍深深影响着跨文化传播学的发展。人们都希望成为更好、更出色、更成功的跨文化传播者,由此,跨文化传播能力成了跨文化传播研究的核心。对于跨文化传播能力的研究,又大致包括三个部分,即为什么要研究跨文化传播的能力 (研究跨文化传播能力的动机),什么是跨文化传播能力 (跨文化传播能力的内容),以及如何才能有效地进行跨文化传播 (跨文化传播能力的种种技巧)。

事实上,跨文化传播能力也是将各种不同的研究策略纳入跨文化传播研究旗下的一条主线。本文所要讨论的就是围绕跨文化传播能力所出现的三种跨文化传播模式:1) 跨文化传播的行为模式 (BMIC,the Behavioral Model of Intercultural Communication);2) 跨文化传播的认知模式 (CMIC,the Cognitive Model of Intercultural Communication);3) 跨文化传播的理解模式 (IMIC,the Interpretive Model of Intercultural Communication)。

二、跨文化传播的行为模式 (BMIC)

作为最早的跨文化传播模式,BMIC 是在 20 世纪 50 至 60 年代,即跨文化传播学刚刚产生的时候由爱德华・霍尔提出的。这种跨文化传播的行为科学模式产生了较多的研究项目及研究成果,具体又可分为三大领域:1) 具体文化中传播行为模式的 emic 研究;2) 传播行为模式跨文化比较的 etic 研究;3) 文化冲突中的传播行为研究。

(一) 文化与传播的 Emic 研究方法

文化与传播的 emic 研究是从当事人的角度考察一些独特的文化,研究者研究某种文化中的传播习惯及它们与社会或民族特性的联系。这一研究领域活跃着许多民族志学者,例如多纳尔・卡布 (Donal Carbaugh)、克里斯汀・菲奇 (Kristin Fitch)、马卡却 (Tamar Katriel),以及菲利普森 (G.Philipson) 等等。民族志学者先描述某一社区中的传播模式,再试图向本地人解释它们的意义,也就是说,他们旨在从本地人的角度对传播模式进行文化阐释。有些研究者研究代表某一文化群体的传播模式。而另一些研究者的兴趣则可能在于研究文化信仰体系对传播行为的影响。这些对个别文化的研究为文化的比较研究提供了条件,这也就是我们下面将谈到的文化与传播的 etic 研究方法。

(二) 文化与传播的 Etic 研究方法

文化与传播的 Etic 研究是通过比较方法来研究文化,将一种文化作为分析另一种或多种文化的参照物。这种研究方法采取观察者的视角。尽管各文化间事实上既有共同点亦有差别,但这种方法明显偏重于研究各文化中传播模式的差别,许多研究者对两种或多种文化进行比较对照。例如,霍夫斯泰德 (Geert Hofstede) 在其名著《文化的后果:与工作有关的准则的国际差别》(Culture’s Consequences: International Differences in work - Related Values) 中对 53 个国家 (包括澳大利亚、英国、法国、南非、意大利、日本、印度、韩国、印度尼西亚、委内瑞拉、新加坡、泰国等等) 的文化价值观进行调查后,归纳出文化差异的四种模式:权力差距;回避不确定性;个人主义 - 集体主义;男性化 - 女性化。这几个方面足以作为跨文化传播研究者与学者进行比较的可靠依据。同样,霍尔的《超越文化》(Beyond Culture) 对高语境 (high - context) 与低语境 (low - context) 文化的划分也引出了一些重要的研究。例如,在对高语境与低语境进行比较的基础上,随之产生了对选择直接传播方式还是间接传播方式的文化的比较。此外,这一领域的研究盛行采用实证法。因此,研究者们往往先从已知的文化差异理论中提出假设,再进行调查或实验室研究来检验这些假设。

(三) 跨文化冲突研究

关于这方面的研究并不太多。这种研究所关注的并不是来自不同文化背景的两个人互动过程的本身,即对于两人如何互动进行详尽分析;相反,它侧重于传播差异的文化源头分析。比如,霍夫斯泰德与霍尔就曾一度追溯到文化模式的分类学。因此,其研究重点仍在文化对传播模式的影响而非跨文化传播本身。由于它研究的主题几乎都是来自不同文化背景的人们之间的误传 (miscommunication) 或误解,因此跨文化传播在此几乎与误传同义。

最后,如何才能拥有行为模式中的跨文化传播能力?在跨文化传播的行为模式中,跨文化传播能力主要体现在熟知一系列不同文化中的传播规则。斯皮兹伯格 (Brian Spitzberg) 就曾提出一种跨文化传播能力模式,其中列举了一系列影响人们传播能力的行为因素,例如,促进传播的能力,理解他人的能力,是否合作,语言习惯,坦诚与否,等等。他认为人们既是行动者又是合作者,他们的跨文化传播能力很大程度上取决于必要的传播技巧 (包括沉着、交流能力、应变能力、表现力) 以及学识的功用 (包括互动能力,演讲才能,语言表达能力,驾驭能力,协调能力)。因此,跨文化传播训练及教育被认为是提高和加强跨文化传播能力的最有效的方法。

三、跨文化传播的认知模式 (CMIC)

与行为模式不同,跨文化传播的认知模式不再通过表面的具体行为寻求跨文化问题的解决方法。跨文化传播认知模式的研究策略与基本观点如下:

- 传播是一个个体的认知过程;

- 文化是人们心中关于信念与价值观的体系;

- 跨文化传播是个体遭遇不同文化信仰与价值观的一个过程,因此会产生文化冲突;

- 心理因素 (个性、焦虑、犹豫、偏见、刻板等等) 会影响跨文化传播过程;

- 只要确定心理变化与传播行为之间的联系,跨文化传播便能得以预测和控制,这为跨文化传播研究明确提供了一种实证主义的方法;

- 跨文化传播能力包括减少焦虑的能力,也涉及到消除民族优越感和一些刻板观念,懂得宽容与理解。

认知模式中的跨文化传播研究包括以下几个发展迅速的领域:1) 跨文化传播理论 ——20 世纪 80 年代古迪昆斯特 (W.Gudykunst) 的减少不确定性理论;2) 减少不确定性理论的检测与研究;3) 跨文化适应性的研究。

(一) 跨文化传播理论

在查尔斯・伯格 (Charles Berger) 的传播与不确定性理论以及斯蒂芬 (Stephen) 兄弟关于群体间传播焦虑研究的基础上,古迪昆斯特于 20 世纪 80 年代提出了减少不确定性理论,该理论被认为是创建文化传播理论的最早尝试。减少不确定性理论的基本假设是 “如果存在高度的焦虑与不确定性,人们就不可能顺利适应环境的种种变化”,不确定性来源于对于陌生人易于引起焦虑的一些行为的认知。在古迪昆斯特看来,这一切又可归因于自信,它直接影响到焦虑程度、群体间的相互适应及传播有效性。

(二) 不确定性理论的检验与研究

继古迪昆斯特提出跨文化传播中的减少不确定性理论之后,有许多学者进一步检测并发展了该理论,论文与专著层出不穷。一些研究者致力于调查那些会影响减少不确定性过程的因素,如文化差异与个人因素;还有一些学者如森那弗兰克 (Sumafrank) 则试图重新阐述这一理论。

(三) 跨文化适应性的研究

认知模式中还有一些研究其对象是文化间的关系。这些研究通常关注的是传播是否达到预期的效果以及关系发展的结果如何。由于在关系发展的初级阶段,总还存在着不确定性与焦虑,初期的互动情况便成为大多数研究的对象。古迪昆斯特与他的同事就是从事这一研究。跨文化适应的理论与研究构成了跨文化传播认知模式的另一个分支。跨文化适应被概括为一个自我转变的心理或认知过程,它可以通过个体态度与认识所发生的变化来证实。这是一个个体内部状况渐变的过程,它遵循压力 - 适应 - 成长的动力模式,是个体参与那些使他们 “朝着跨文化特质增长” 的外部跨文化活动的结果。这一过程会导致个体与客文化 (host culture) 的融合及对本土文化的偏离。在金 (Kim) 看来,产生了内部转变的个体拥有了一种 “跨文化身份”,有着较好的心理素质与适应能力,由单一文化人成为跨文化人。在这个意义上,成功的跨文化适应的结果便是制造了第三种文化。

认知模式中的跨文化传播研究多采用定量的实证研究法,研究者们喜欢找出支配跨文化传播认知过程的种种规律,例如,是什么引起焦虑和不确定性,是什么导致不确定性的减少与增加,人们认知状况的变化如何直接影响到他的传播行为,或者是什么影响了跨文化适应与自我转变的心理变化,等等。研究者们认为通过提出与检验假设,设置命题、公理或定理,便能预测文化传播过程。

如何才能拥有认知模式中的跨文化传播能力?认知模式中的跨文化传播能力包括克服诸如焦虑、恐惧,不愿意交流、偏见、死板等心理障碍的能力,用金的说法就是,一个有能力的跨文化传播者必须自愿且能够通过外在的传播活动改变内在的东西 (态度上的和认知上的)。一个有能力的跨文化传播者还要善于理解与分析别人的行为以便做出恰当回应。因此,认知模式中的跨文化传播能力大多通过广泛地参与客文化的传播活动获得。经过这些活动,人们了解所接触的文化并渐渐融入其中。就如金的理论所述,自我转变注定要经历压力、适应与成长这么一个循序渐进的过程,而且,对金来说,这是一个享受的过程而不是一种痛苦。

四、跨文化传播的理解模式 (IMIC)

在我们所讨论的三种模式中,理解模式是发展最慢的一种。理解模式以两种理论为基础:建构主义 (Constructionism) 与意义的协调处理理论 (CMM)。建构主义从心理学视角主张个体通过采用彼此的视角来合作建构意义,克罗伦 (V.Cronen.)、陈 (V.Chen) 和皮尔斯 (W.Peare) 则从社会角度认为,人类互动遵从参与者之间对于行动与阐释的协商规则,这使他们能够相互合作来产生双方都能接受的意义。

在这两种理论的基础上,理解模式体现了一些不同于以上两种模式的观点:

- 它将跨文化传播定义为来自不同文化背景的人协商建构意义的一个象征性过程;

- 它强调传播者清楚自己在文化处境中所扮演的角色;

- 它强调意义是跨文化冲突的中心;

- 它认为跨文化传播需要传播双方的合作与协调;

- 其研究重心在于来自不同文化背景的人的互动模式。它研究来自不同文化背景的人的沟通状况,换句话说,它研究人们如何在相互之间建构意义;

- 确定研究目标后,它要求采用民族志的研究方法,强调直接观察、深入描述、系统分析,从参与者的角度进行解释。

迄今为止,关于理解模式的研究不多。唯一能归入这一模式范畴的是 1984 年肯尼思・B・利伯曼 (Kenneth B.Lieberman) 所做的研究。利伯曼在对澳大利亚原住民与欧洲移民间的实际互动进行调查后指出,跨文化传播者完全凭经验来理解双方的谈话内容。其实,除了文化差异影响读解外,听、说也会导致误会,双方要努力找出各种可行的方法促进沟通。据利伯曼说,跨文化传播中存在着一些 “潜在的意义”,“参与者可以理解这些意义,但它们却没有确切的语义内容”。比如,利伯曼发现跨文化互动中存在着一种 “特殊的含糊”,还比如在这种传播中沉默可以表达一定的意义。利伯曼认为文化传播绝不可能在理解与意义上完全清晰,进而他提出文化互动与传播本身无关而与风俗习惯有关,因此,他强调 “分析时也要考虑政治背景”。应该说,利伯曼关于跨文化传播的这些观点是很有趣的,但他认为跨文化传播中绝不可能有确切理解的悲观结论还有待进一步深入研究。

前文所谈到的跨文化传播的认知模式与本节的解释模式不同。认知模式关注的是那些影响跨文化传播的心理因素,比如焦虑与恐惧等;而解释模式主要探讨跨文化互动中的意义建构。如果说前者主要是内部的,那么后者主要是外部的;如果说前者关注的是心理,那么后者关注的是互动。再者,认知模式探讨的是作为个体的人,而理解模式是把人作为社会人来进行研究的。这一趋势也与整个传播研究从认知视角向社会视角的范式变迁相吻合。

如何拥有解释模式中的跨文化传播能力?根据解释模式,我们将跨文化传播能力定义为至少三方面能力的组合:1) 理解能力 —— 能够从他人的角度看问题;2) 心理上 —— 能够容忍暂时的误会或挫折而不是以消极刻板的想法或偏见去对待他人;3) 行为上 —— 能积极配合以消除误会,建构意义,营造融洽的氛围。由此,我们也可以说,解释模式中的传播能力事实上是融合了跨文化传播的三种模式。

五、小结与建议

以上我们详细论述了跨文化传播的三种模式:跨文化传播的行为模式,跨文化传播的认知模式与跨文化传播的理解模式,在此基础上我们还提出了对跨文化传播能力的三种理解。跨文化传播的研究者所取得的成就是有目共睹的,但是我们也必须看到还有许多方面有待提高。我们将现有的跨文化传播理论与研究领域的特征总结为以下几个主要方面:

- 它主要用实证法与定量分析法进行研究;

- 它并不注重来自不同文化背景的人们之间真实的、自然的互动;

- 它着重强调因文化差异产生的传播障碍与误传 (miscommunication),而非跨文化传播的积极效果;

- 它并没有建立多种属于自身的理论,尤其是没有建立解释来自不同文化背景的人们之间实际互动的理论。

有鉴于此,我们认为,在跨文化传播研究的未来发展中应注意以下几点:首先,应该更多的采用定性分析的方法进行研究;其次,有必要对来自不同文化背景的人之间的自然互动进行更多的研究;再次,要将重心从研究 “误传” 转为研究如何协调合作,建构意义。最后,应创建更多有关真实的跨文化互动的理论。

参考文献

[1] Edward Hall. The Silent Language [M].New York: Anchor Press/Doubleday, 1959

[2] Wendy Lods-Hurwitz. Notes in the History of Intercultural Communication: The Foreign Service Institute and the Mandate for Intercultural Training [J].The Quarterly Journal of Speech, 1990,(76):262 - 281.

[3] Rupert L.Newman. Intercultural Communication: A Critical Review [J].The Quarterly Journal of Speech, 1979,(5):324 - 346

[4] Donal Carbaugh (Ed.). Cultural Communication and Intercultural Contact [M].Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1990.

[5] K.Fitch. A Cross - cultural Study of Directive Sequences and Some Implications for Compliance - gaining Research [J].Communication Monographs,(1):185 - 209.

[6] Geert Hofstede. Culture’s Consequences: International Differences in Work - related Values [M].Beverly Hills, CA:Sage, 1980

[7] Edward Hall. Beyond Culture [M].Garden City NY:Anchor, 1997.

[8] Brian H. Spitzberg. A Model of Intercultural Communication Competence. In Larry Samovar & Richard Porter (Eds.).Intercultural Communication: A Reader [M].Wadworth Publishing Company, 1997.

[9] Charles Berger, and Richard Calabrese. Some Explorations in Initial Interaction and the Development of Interpersonal Relationships [A].H. Giles & R. St. Clair (Eds.).Language and Social Psychology [C].Oxford: Basil Blackwell, 1979

[10] Wallace Stephen and Cookie Stephen. Intergroup Anxiety [J].Journal of Social Issues, 1985,(41):157 - 175

[11] Y.Kim and W.Gudykunst (Eds.). Theories in Intercultural Communication [M].Beverly Hill, CA:Sage, 1988.

[12] W.Gudykunst, E.Chua, and A. Gray. Cultural Dissimilarities and Uncertainty Reduction Processes [J].Communication Yearbook, 1984,(10):456 - 469.

[13] W.Gudykunst and T. Nishida. Individual and Cultural Influences on Uncertainty Reduction [J].Communication Monographs, 1984,(10):23 - 36

[14] M. Sunnafrank. Predicted Outcome Value During Initial Interactions: A Reformulation of Uncertainty Reduction Theory [J].Human Communication Research, 1986,(3):3 - 33.

[15] Y.Kim. Communication and Cross - cultural Adaptation: An Integrative Theory [M].Philadelphia: Multilingual Matters, 1988.

[16] Kenneth B. Lieberman. The Hermeneutics of Intercultural Communication [J].Anthropological Linguistics, 1984,(26):153 - 183

跨文化传播的理论维度与方法面向 ——Jens Allwood 教授访谈录

刘金波

摘要:跨文化传播是与人类社会进步、文化发展密切相关的课题。思维和语言相关,语言、文化和语境相关。正确理解 “跨文化传播” 的现象和概念,要突破思维和行为层面的局限,不仅要从 “思想”(意识形态、思维、想法) 和 “行为” 两个维度剖析跨文化传播,同时还要结合其他两个维度即 “制造”(建筑房屋、创作物品等) 和 “自然印记”(自然特性),更加全面地看待人类交流交往过程中的跨文化传播行为。拥有媒介意味着一种权力,技术权力是其中的一个重要方面,尊重文化差异的前提是正确使用互联网技术。良性的跨文化交流,要深知自己的文化、摒弃 “唯我最好” 的思想。跨文化传播研究的研究方法有文化关键词分析法、问卷调查法、访谈法、历史法等方法。其中民族志学者的深入了解和观察是一种很好的研究方法。

关键词:跨文化传播;文化研究;媒介权力;文化差异;参与式观察

中图分类号:G206

文献标识码:A

文章编号:2096 - 5443 (2019) 06 - 0084 - 10

项目基金:国家社会科学基金一般项目 (18BZW183)

2019 年 7 月 26 日,本刊编辑部借中瑞跨文化交流活动契机专门就跨文化传播的理论与方法问题深入访谈了 Jens 教授。Jens Allwood,瑞典哥德堡大学语言学教授、哥德堡大学跨学科研究中心 (SCCIIL) 主任。1999 年起担任《跨文化传播》杂志总编。其早期研究主要包括语义和语用学方面的工作。他从多个角度研究口语互动,如语料库语言学、对话的计算机建模、社会语言学和心理语言学以及跨文化交流等。目前,他主持有关口头语言现象的语义、多模式沟通、沟通中的文化差异以及社交活动对口头语言的影响等研究项目。他的理论贡献包括基于活动的传播分析 (ACA) 理论,创造语言含义的语义流行病学理论以及跨文化传播的一般理论。Jens 教授共有 267 项成果 (包括 3 本书刊和 11 部专著)。其中 * Logic in Linguistics * 被翻译为 8 种语言,*On the Semantics and Pragmatics of Linguistic Feedback * 以及 * Linguistic Communication as Action and Cooperation * 等刊物获得了国内外学者的广泛关注与普遍赞誉。2001 年,他和同事一起与中国武汉大学合作,创立了跨文化生活研究中心 (Marston Hill),该中心安排国际课程和研讨会,并于 2013 年后专注于跨文化交流。他擅长从语义学和语用学等研究视角切入来剖析跨文化传播现象,为跨文化传播研究培固理论根基,并拓宽研究视角。本刊期望通过访谈探索跨文化传播的理论维度,文化、媒介与权力的多维关系,从而为跨文化传播研究提供新的理论思考与方法启发。

一、文化研究的切入点:语言、思维、语境的联系性

刘金波 (以下简称刘):Jens 教授您好!我从您的讲座中非常强烈地感受到您对各种文化现象的深刻把握并习惯于从语言这个角度切入文化交流、理解与传播。据我所知您的研究背景是语言学。您认为人们使用的语言不同,他们的思维方式也就不同,说不同语言的人就会用不同的思维方式来思考。这种入思方式与中国的传统研究方法有很大的不同,请问这是与您的学术背景有关还是这种方法是瑞典学术界典型的研究传统与习惯?

JensAllwood (以下简称 J):有些人认为思维和语言的联系不紧密,而另外有一些人则认为它们的联系更紧密,我跟第二种观点一致。但我想强调,我并不认为所有的思考都是通过语言体现的。我相信图像、图片或对于图片的记忆等同样重要。例如,人类以外的其他动物会用图像进行思考。因此,当他们看到事物时,他们会记忆,然后对待他们所看到的东西,我们也一样。但是我们可以使用语言对事物进行分类,并通过语言的使用来帮助我们思考。与此同时,我们的思维也可以变得更加抽象。

我习惯于从语言的角度出发来进行学术研究,这与学术训练经历有很大关系。我还想谈一下为什么有些人不相信语言和思维紧密相连,因为其中一些人是或曾经是语言学家诺姆・乔姆斯基 (Noam Chomsky) 的追随者。诺姆・乔姆斯基认为语言的核心是句法或语法。因此,他并没有将语言主要与语义联系起来,不像其他研究 “认知语言学” 中人一样,认为语言与认知 (思维) 是紧密相连的。

另外一个相关是,语言和文化都与语境有关。“语境” 这个概念包括语言环境,也包括超语言环境。语言传播总是发生在半自然、半文化的语境之中。

自然语境包括噪音等级、能见度条件、温度、传播者的时空差异,也包括传播者的生物学特征、物理障碍等。这些因素都会对语言表达的生产和理解产生影响。

文化语境包括心理语境和社会语境。心理语境如价值观、信仰、态度、能力等等,都来自他们的生物特征和社会化特征 (会有多种文化交汇的现象)。文化对于相对长期的价值观、态度和信仰 (也叫个性) 和短期价值观、态度和信仰 (比如谈话之中的愤怒情绪) 等,都会产生显著的影响。社会语境通过传播者的社会身份 (性别角色、阶层特征、教育水平等) 进入传播中,也通过即时的传播交往的社会特色进入传播之中。

二、跨文化传播的理解维度需突破思维和行为层面的局限

刘:您认为正确理解 “跨文化传播” 的现象和概念,不仅仅要从 “思想”(意识形态、思维、想法) 和 “行为” 两个维度剖析跨文化传播,同时还要结合其他两个维度即 “制造”(建筑房屋、创作物品等) 和 “自然印记”(自然特性),更加全面地看待人类交流交往过程中的跨文化传播行为。请问在跨文化传播中这些维度各自的地位和作用分别是如何体现的?

J:首先,没有自然的印记不是 “自然特征”,文化是我们在正在做的事情在自然中留下的痕迹。因此,当我们切割木材时,我们会留下痕迹。大自然在形成文化的过程中起着一定的作用,而它本身并不是文化的一部分。例如,我们住在瑞典这个天气寒冷的国家,这不是文化。因为我们生活在这样一个国家,我们产生一些行为 —— 如我们夏天不在室内碰面,而是在外面见面;但是在冬天,我们不在外面见面而在暖和的房间里。再比如,我们必须在我们的房子里安装好的供暖系统等等。所以,自然 (对文化的形成与发展) 也有作用,但它不是作为文化的一部分,而是作为形成文化的力量。

刘:那么这四个维度如何反映各自在跨文化交际中的作用?我的意思是这些被提到的维度如何扮演他们的角色?

J:嗯,最容易看到的当然是前两个维度,即 “思想” 和 “行为”。它们是大多数研究者在文化研究中关注的内容。然后我们来谈一下 “制造” 和 “自然印记”。

工具会影响我们的沟通方式。我们是像现在一样面对面沟通,还是我们彼此写信,或者读来源于其他文化的书籍,又或者使用互联网或通过互联网使用某种远距离通信,比如 skype (我不知道你在中国有什么类似的东西 —— 我们中国有很多这样的平台或即时通讯软件,常用的如微博、微信、QQ、小红书、哔哩哔哩等)。总之,互联网上有很多的远距离通信工具。所有这些通信媒体都可能在传播过程中产生不同的东西和结果。但是,面对面交流是最灵活的。我们可以表达我们的感受,我们可以表达我们的态度等等,我们可以迅速改变主意。

当然,所有其他媒体都有一些限制,但它们也开辟了新的可能性。我可以通过互联网与中国沟通,如果我使用互联网或电子邮件或类似的东西,我可以明天再回答。但如果我们面对面坐在这里,它现在必须发生。因此,人类通过自然界创造的物理工具,例如互联网,为通信开辟了不同的物理可能性。它们也影响我们可以沟通的内容以及我们如何沟通等。

例如,如果我们想要在我们的交流中包含图片,并同时写作和谈话,现在这种面对面的方式就不容易实现,但是如果我们通过互联网使用正确的工具就有可能。因此,新的沟通方式有时开辟新的可能性,在其他方面有时候也让事情变得更复杂。新媒体,和大多数其他事物一样,有利,也有弊。

三、传播媒介与权力的关系:媒介即权力

刘:我认为文化只有在交流中才能传承、激荡与发展。而交流又离不开媒介。在人工智能技术和新媒体技术日新月异的今天,文化的交流与发展尤其是跨文化交际的范围、方式方法和效果都发生了前所未有的变化。这种变化很大程度是因为传播介质的转变。我们能否把这些介质当作一种权力来看待?如果是,我们如何正确面对、选择并运用这种权力?

J:你说文化只有交流才能传承下来,我认为这是不对的。我们可以建造新的房屋,我们可以建造新的道路、新的文物,还可以通过在自然界中留下的印迹创造新的文化并保护新的文化。

但是对于你刚才表述的前半部分,我存在异议。我认为,当我们从说话到写作时,这可能是一个比电子媒体传播更大的变化。所以,你知道,我并不是很乐意说数字化传播媒体带来的最新变化是前所未有的。我认为我们之前也有过很大的变化。书面媒体以多种方式为影响力和权力提供了可能性。例如,阅读瑞典语翻译的中文书籍,并能受到中国文化的影响。

刘:我认为文化在交流中传承是源于中国诗学的深刻影响。中国诗学有一个很重要的概念 “气”。您所喜欢的道家代表人物庄子说 “我善养吾浩然之气”,并且 “神与物游”。无论是游物还是游心,都有交流的成分在里面。三国时代的曹丕《典论・论文》提出 “文以气为主” ,我们阅读几千年前的先秦时代的典籍,还可以与作者用 “文气” 对话,这也是一种交流。

J:那么,让我们谈谈对于新媒体的掌握是否能给我们权力的问题。这是肯定的,这意味着,例如,具有互联网、不同数字通信形式、可以发送图片或文本可能性的国家比没有这些可能性的国家具有更多的可能性。我的意思是,你可以让居住在瑞典的中国人直接向中国报道,但如果你在一个没有资源的小国,他们可能无法使用新媒体进行交流。他们无法使用新策略来影响人们。当然,掌握更多的通信媒体可以为你提供更多的影响力,更多的软实力和可能性。所以,媒体可以给你权力。问题的最后部分是什么?

刘:您刚才说媒体是一种力量,媒介与权力的关系问题。

J:不是媒体本身,而是拥有媒体并使用它们。拥有媒体可以意味着一种权力。

刘:如果是这样,我们如何面对真相并正确使用这种力量?

J:正确吗?你的意思是道德吗?或者你的意思是,例如,为了中国民族主义的利益?这取决于你想做什么。如果你想统治世界,你可以用一种方式使用媒体;如果你想要更平等的分配,如果你想要符合道德规范,请以另一种方式正确地使用它们。“正确” 在这里可能意味着许多事情。例如,如果你是一个民族主义者,你将它用于你的国家;如果你更像是一个国际主义者,你可能想要确保每个人的利益而使用它。

我更像是一个国际主义者,所以我认为我们应该尽量使用它以便尽可能地让世界上的更多人受益。但是我们会面临很多问题。一方面,许多国家都很穷,他们买不起所有的 (或他们需要的) 数码设备,他们很难拥有所需的资源。当然,如果我们希望每个人都能同等程度地参与,并且拥有相同的机会,我们必须以某种方式帮助他们实现数字化。另一方面,我们已经看到数字化并不总是那么好。它有好的方面和坏的方面,我们必须小心。

我自己参与的一件比较重要的事情就是保留语言和文化。你知道,世界上有 6800 种语言,其中许多语言正在消失。为什么?因为他们只被五六个人使用,而且那些人都老了,他们死后会发生什么?我们只能跟这些语言说再见了。如果我们有兴趣,我们可以做些什么来尝试帮助保护语言。在这里,数字媒体可能是一个很大的帮助。我有一个项目,用数字方式保存尼泊尔约 4000 人使用的一种小语言。

我们制作录音和录像,我们自己教授语言使用者录制视频,我们问他们:“你有什么动物?” 然后拍照记录下来。“你知道什么植物?你使用药物有哪些用途?你用什么方式来进行农业生产?” 等等。人们使用他们自己的语言,我们在互联网网站上展示他们的文化和语言,我们使用数字媒体来帮助这么一小批人保护他们的语言和文化。

还有很多可以提及的其他例子,例如某些国家的教育,他们在提高教育水平方面存在困难,富裕国家应该尝试通过互联网提供远程教育,而且最好是使用那些人的语言,而不是英语。如果他们使用英语,这意味着被帮助的那些人必须学习英语。因此总是存在问题的。

刘:那您认为媒体的权力应该被限制么?

J:媒体权力已经受到限制了。在西方,它受到资本主义的限制。

刘:现在互联网也出现了很多 UGC (Users Generated Content),这意味着用户掌握了更大的权力。

J:用户生成的内容可能很好,但是谁是用户?当你生成内容时,你必须使用其他人的互联网,例如,你必须使用 Facebook,你必须使用 Google,在中国同样如此,你必须使用 —— 我不知道是叫作微信或你使用的任何东西。没错,用户可以对他们生成的内容有一定的控制权,但其他人 (如数据库运营商) 可以拥有更多的控制权。

用户生成的内容也可能存在其他问题,因为它可以在 “互联网信息泡沫” 中宣传虚假新闻、低俗信息、偏见并捕获大量受众。但是传统的公共服务信息,虽然没有审查,但受客观规范和公共控制的约束,会使这些规范得到维护,也是具有优点的。

无论如何,互联网在西方并不是那么自由,因为它是由极其强大的公司控制的,亚马逊、谷歌、Facebook 等。目前,这些公司中的大多数都是美国公司。当然,这是美国软实力一个很重要的方面,也是在我们所生存的这个地球上,技术权力一个非常重要的方面。

刘:技术权力确实很重要,比如全世界 IPv4 根服务器只有 13 台,1 个主根服务器在美国,其余 12 个辅根服务器中有 9 个在美国,那这种情况是否说明了一种不公平?

J:不公平?这并没有不公平,因为是美国人创造了这些可能性,但我们必须要小心。我们必须找到一些方法来控制这些媒体的使用方式。正如你知道的,我们在瑞典公共广播和电视上看到,我们有更多的内部控制,但在 Facebook 上,种族主义团体和许多其他类型的团体可以更自由地发布内容。这是为什么呢?因为 Facebook 没有这么多内部控制,他们只想在广告上赚钱,他们希望触及尽可能多的人并在广告上赚钱。所以,有一个问题就是 Facebook 不是瑞典语,所以瑞典政府不能轻易让 Facebook 实施任何标准来防止滥用互联网。

刘:您认为我们可以采取什么措施限制这些种族主义团体和极端主义团体?

J:嗯,我认为我们能做的最好的事情是,为 Facebook 和谷歌制造些麻烦。我们应该联合欧盟与所有其他国家一起与 Facebook 和谷歌谈判,警告他们,如果他们不对他们的内容进行更多的规制并且剔除其中一些滥用、误用,我们就会罚他们更多的钱,让他们的生存变得困难。在这里,我们遇到了一位丹麦女性专员玛格丽特・维斯塔格 (Margrethe Vestager)。她就是这么做的。我希望在未来她能继续这样做。她坚持将谷歌告上法庭,将 Facebook 告上法庭,并让他们为垄断 (这种垄断使得欧洲公司很难建立起自己具有相当地位的公司) 而付出巨额罚款。因此,欧盟试图让欧洲企业的建立更加容易。

四、文化与礼仪的维持源于多种权力的博弈

刘:中国传统文化讲究中庸、和谐,但是又特别强调礼仪。中庸与和谐都是秩序,礼仪正是保证这些秩序的规范。当然这些规范需要强权力加以维系。在瑞典乃至欧洲文化中,这种文化的强权力主要来自哪里?有什么礼仪禁忌?它们是如何运作的?

J:我认为这并非只是中国人的信仰:秩序需要权力来维持。一些欧洲哲学家也相信同样的事情。托马斯・霍布斯 (Thomas Hobbes) 在 400 多年前写了一本非常著名的书,为强大的国家权力引入了 “利维坦”(Leviathan) 这个名称,这是阻止人们互相残杀的必要条件。但其他人认为这是错误的,你不需要强大的权力来维持秩序。各种权力将相互控制,它更像是你们的道教和 “无为”,你不需要一直有警察。

我们在这两方面进行了讨论,我们并不一定相信我们必须始终拥有强权。我认为没有所谓的强权,只有不同权力 (力量) 之间的平衡。

刘:您刚才提到你们没有很强大的权力来维持这一点,我的意思是在欧洲,他们是如何来平衡各种力量的呢?

J:我不知道,未来尚不清楚。我们有冲突,我们有讨论,没有明确的方法,没有明确的方式,在欧洲,我们经常要对达成小协议感到满意。我们同意道德规范。我们有时同意这一点,我们有时同意那一点。我们一直都会有分歧。

我举个例子。我们现在在欧洲有一件事就是自由劳工运动。比方说你在波兰有一家公司。在波兰,工资远低于瑞典。因此,你将波兰工人送到瑞典并支付比瑞典公司支付的瑞典工人低得多的工资。然后,波兰公司可以在竞争中提供更好的报价,以获得建造房屋的合同。例如,一家波兰公司表示,我们建这个东西可以比瑞典公司便宜一百万或者数百万克朗。瑞典公司说这是因为波兰公司支付特别低的工资。那么,瑞典政府说什么呢?他们去欧盟说我们必须为来瑞典的每家公司提高薪水,但这违反了自由劳工运动。其他国家说,不,整个欧洲的重点是我们需要竞争。不同的国家和来自不同国家的代表,有一些高薪,有一些薪水较低,不同意。这就是为什么我们在欧洲议会中有不同政党的原因之一。

刘:是的,您认为不同政党存在分歧和竞争,他们会辩论。您觉得有这些意见分歧、辩论是一种平衡的好方法吗?

J:这是迄今为止我们找到的最好的方式,但我最终还是不确定。我们还没有找到更好的方法,但我们还有其他建议。我的意思是,如果你回到古希腊哲学,例如,哲学家柏拉图。他认为每个国家都应该由哲学家统治,因为他们是最聪明的人,他们应该做出决定。但哲学家们之间必须进行辩论。因此,你永远无法摆脱辩论。

有些人本着柏拉图的精神争辩说,你不应该让所有普通人决定,因为他们没有足够的教育。所以,在欧洲,当我们在 19 世纪获得民主,有很多人说不,不要给所有人投票的权利,他们没有足够的教育。因此,使用这种论点,例如,在 1864 年至 1921 年间的瑞典,我们有一种民主,这种民主并非适合所有人,只适用于那些受过教育和富裕的人。后来,人们说不不不,每个人都应该有投票权。每个人!每个人!每个人!现在我们看到美国正在发生的事情,唐纳德・特朗普。我能说什么?我们发现治理一个国家的最佳方式存在持续的争论。在西方,我们普遍认为民主是迄今为止最好的制度,但并非完美。我们没有想过一个更好的系统。

五、尊重文化差异的前提是正确地使用互联网技术

刘:亨廷顿的 “文明冲突论” 很长时间以来都被学术界广泛应用。不同的文化与文明间是不是一定会带来冲突?事实上,与文化软实力相对应的科技、经济与军事硬实力并不是一定带来世界的和平与发展,很多时候对终极硬实力的渴望与拥有反而会带来掠夺、贫困、战争与杀戮。我们有没有可能在跨文化交流中尊重彼此之间的文化差异,以某种方式来保持文化与文明间的平衡、交融与互鉴?

J:我认为文明只是文化的一个方面。有时它意味着与文化相同,有时则不然。但通常情况下,它们都是一样的。因此,文明是思维方式、行为方式等,有着与文化相同的那四个维度。因此,文明的冲突也可以称为文化冲突。

我们无法保证完全尊重彼此之间的文化差异,我们只希望所有人都认为我们这个星球上的人类应该努力和平共处,让每个人都能这样做。但正如你所说,很容易将互联网用于多种意图。

很多大国都有优秀的互联网团队,他们正在使用信息科技(Information Technology,简称 IT)来进行一些监视与控制,他们会越来越多地使用它。一个糟糕的发展可能是更多地从软实力到经济秩序,再到政治秩序和军事秩序。是的,这种可能性存在。瑞典等一些较小的国家正在努力学习,我们也尝试利用这些可能性,但我们并不那么强大。鉴于这些风险,我认为我们应该而且必须尝试更和平地使用互联网,我们必须。

但现在回到你之前的问题,我之前没有过多地谈过用户生成的内容。我认为,它有许多积极方面,因为它让很多人提出不同的想法,等等。但它也有一些消极的方面,就是同样使那些不太好的想法也广为传播,并通过这种方式使你得到假新闻、不正确的陈述等。

我们谈论互联网泡沫,其中可能有些人只阅读他们自己的用户生成的内容,从来没有得到其他正确的信息;他们只存在于他们的幻想中,他们从未发现他们的观点是片面的,也许还是不正确的,这是一个问题,这种现象在这个国家和许多其他西方国家已经变得越来越严重了。在中国,也许这不是一个问题,因为算法可能会决定你所看到的。所以在中国,从某种意义上说,你们的问题或大或小,但无论如何,问题是存在的。所以我们很多人都在争论该怎么做。例如,我们应当教导年轻人如何更加具有批判性地进行阅读。特别是在互联网上,当他们读到某些东西时,他们不应该毫无批评地接受它。他们应该思考这是真的吗,论证好吗,应该相信吗,等等。

六、研究方法无新旧之分:深入了解与观察是最好的研究方法

刘:雷蒙・威廉斯、托尼・本尼特和里古拉・罗伊尔等学者的文化研究方法在中国产生了很大的影响,这种研究方法现阶段有些什么新的路向?这对跨文化传播有哪些积极的作用?

J:我熟悉 Raymond Williams 的 “关键词分析方法”,我非常喜欢它。文化中可用的单词(以及通过它们的概念)对于文化本质中的思考、行为、文物(工具)、痕迹非常重要。这些词是思考和通过思考决定文化其他方面不可或缺的工具。我自己调查了 “自然”“理解”“教育” 和 “责任” 等词汇(概念)及其在瑞典文化中的作用。充分了解另一种文化中的重要词汇(概念)—— 例如 “关系” 和中国文化中的 “关系” 和 “面子” 等词语(概念)的作用 —— 可以对我们如何理解产生非常积极的影响,从而与来自那种文化的人交流。

但回到跨文化传播和跨文化比较研究的研究方法,我们最常见的方法,我认为是一种糟糕的方法,这就是问卷调查方法。例如,霍夫斯塔德(Hofstede)可能是跨文化传播领域最著名的研究者,他的方法也被瑞典世界价值调查所使用。他们发出问卷填写然后进行统计分析等。为什么这不好?一个问题是,当受访者填写调查问卷时,他们不一定按照他们写的做。其次当你分析回答时,你得到平均值。在平均数的基础上,霍夫斯塔德声称中国人是集体主义者。但是当我去中国时,我发现每个家庭一个孩子的家庭政策(计划生育政策)会产生更多的个人主义,他们不关心集体,他们关心自己,因为他们没有兄弟姐妹。这种变化对所有国家都是如此,在大多数国家,都同时有 “集体主义” 和 “个人主义”,或 “不确定性规避” 和 “无不确定性规避” 等。我们还必须知道人们什么时候是 “集体主义者”,何时他们是 “个人主义者”。用一个标签来描述整个文化是不够的,所以这(平均值)不起作用。

我相信如果你使用统计数据,你会获得平均值。平均值只是平均值而已,它并不意味着每个人都是一样的。平均值代表共同趋势、最常见的部分。但是如果你在这里有一组人口而另一组人口处于非常不同的位置,那么平均值将会产生误导,平均值将介于两者之间,但它在文化中并不代表任何人。因此,因子分析和统计总是存在问题的,但这是最常用的方法。它也是最简单的方法,最容易发表,最容易检查等,但这不是最好的方法。

更好的方法是实际观察真实行为,拍摄、记录,更仔细地分析。例如,该方法更多地被爱德华・T・霍尔使用,他创造了 “跨文化传播” 一词,他更多地依赖于观察实际行为而不是问卷调查。如今,有一群人正在更多地使用观察法。他们记录说话的人,他们转录,他们看起来更仔细。这是一种做法,一种更谨慎的方式,做民族志的另一种方式 —— 访谈,不是那么好,但比问卷要更好,你坐下来,就像我们现在正在做的,访谈。有很多类型的访谈,有些像问卷一样问一些问题,“你在中国经常吃什么?” 有一些人只回答 “我们吃米饭”,有一些人可以给你更深入的信息。

许多民族志学者将访谈和观察结合起来。他们参与一些事情并将之称为参与观察的事物。你前往另一个国家,在那里待了一两年,试图尽可能地了解更多更深的东西,这比问卷更好,显然更好,所以我对这种方法更有兴趣。

第三种方法是历史法,阅读中国哲学,阅读尽可能多的书籍,试图了解不同国家的历史、人们的思想,包括历史维度。如果你这样做,你可以看到文化实际上发生了多大的改变。如果你今天去中国,你可能会相信这是中国文化。明天你可能会有一个大惊喜,但如果你已经读过一些关于中国历史的文章,那么你或许也不会感到惊讶。我也认为如果你真的想要了解另一种文化,你必须学习这门语言。有很多人没有这样做,然后他们误解了很多事情。

我喜欢的方法需要我做更多的工作。问卷调查最简单,不需要做很多工作,但是结果不太可靠。

刘:确实,很多人在填写调查问卷时,他们不一定按照他们写的做。还有一种情况是,他根本就不按照他们做的填。较为极端的情况是,一些调查问卷是在家里闭门造出来的。我看过很多调查问卷,在样本量、来源、结构等方面都存在比较严重的问题。如果这种方法不好,那么您认为跨文化传播最新的学术研究方法或者说研究路径是什么?

J:我认为没有比我刚才所说的方法更新的方法。我认为这些是最重要的研究方法。您想说的新的研究方法是指什么?

刘:比如使用大数据的方法、民族志的研究方法等。一些学者认为民族志要走向现代性,必须构建起以人类学 “公众” 为研究对象、关系主体为核心、实践指向为路径的研究范式。目前有无更新的民族志研究范式?

J:大数据的研究方法那不是现代的,它已经存在五六十年了,它不是新的研究方法。好吧,也许有一件新事物就是使用互联网。你并不是面对面的,而是要求人们在网络上跨地域沟通,这样的交流的工作就更少了。你不知道谁进去了,他们可以欺骗你。他们可以告诉你一个不同于他们真实身份的身份等等。有些公司提供的服务表明他们会为你做一个调查。然后他们尝试进行有代表性的调查,但这非常困难。在西方,人们越来越少地回答问卷,因此很难获得有代表性的样本。有几家不同的大公司竞相去做调查。

人们越来越厌倦调查(问卷调查),他们不接受它。这些调查不起作用,给你错误的结果,看看为什么未能预测唐纳德・特朗普,未能预测英国脱欧,因为问卷并没有真正地起作用。民族志的方法确实是一种很好的研究方法,它的研究范式会因研究目的的不同而有所变化。

七、良性的跨文化交流:深知自己的文化、摒弃 “唯我最好” 的思想

刘:当谈及我们自己的优秀传统文化时,我们往往有一种民族中心主义倾向,比如我们的汉赋、唐诗、宋词、元曲。我认为,一些经典诗词 —— 包括莎士比亚的十四行诗 —— 是不可翻译或者说是很难翻译的。但是诗人、学者仍可以就文化母题如爱情、友情等进行跨文化交流,如唐代大诗人白居易的《琵琶行》就是一个大诗人与一个风尘女子的交流。高适、岑参的边塞诗也有很多与少数民族地区的人们进行的跨文化交流。请问文学 —— 包括音乐、舞蹈、戏曲、电影、建筑等艺术应该如何摒弃民族中心主义进行一些非常重要而恰当的跨文化交流?

J:我认为这个问题有两个方面。如果你的意思是 “种族中心主义”,是一种类似于 “我们的方式是唯一的方法和最好的方式” 的想法,我认为我们应该摒弃这种想法。

我们应该看到,“我们的方式” 只是一种方式,它既有好的方面,也有坏的方面。但是,“种族中心主义” 也可能有另一种意义和理解层面,如这样的想法 “我们有一种中国的做法,我们也有一种瑞典人的方法”,我们应该抛弃这个种想法吗?不,如果我们这样做的话,我认为整个星球都会越变越差。失去我们的文化的危险在一定程度上来源于互联网的连接,最强大的力量将影响弱势力量,例如在瑞典,哪些权力最能影响我们?它来自美国。比如我们喜欢美国汽车,我们喜欢美国电影,我们喜欢美国科学。有时我们也会对美国文化加以批判,但是我们很难像追崇美国和美国文化一样追崇别的任何国家,所以他们可以用这种方式影响我们。另一件事是,如果我们相遇(不同文化交流)了,如果世界上所有人都相遇(各种文化交流)了,从某种意义上说,我们可能变得像今天的瑞典一样,如果你走在哥德堡,你会看到我们有来自大约 100 个国家的餐馆,试想一下这会导致什么结果?

也许融合成一种新的文化,它混合了一切,这也许是好的,也许是糟糕的。但问题是,旧文化依旧有很大的魅力。但我不知道该说些什么。我们应该允许文化的交流,我们也应该对我们的旧文化感兴趣并努力维持它,但我们不应该认为 “我们是最好的并且这是唯一的方式”,因此,从第一个意义上讲,“种族中心主义” 是我们应该摆脱的东西。

刘:当我们面对文化的各种混合时,我们怎样才能正确看待我们的文化呢?

J:通常我的答案都是你应该尽可能多地了解自己的文化。关于其他文化,关于其他语言,我认为没有其他办法。如果你试图孤立 —— 孤立中国 —— 我认为有些人正试图这样做,但是从长远来看,这是行不通的。你必须要开放,你必须看看别人做了什么(你才知道自己应该做什么或者不做什么),孤立的策略永远只是一个临时策略。

刘:最后想请教一下瑞典文学、英国文学中典型的跨文化传播现象是什么?

J:可能由最初访问其他国家,然后一直受此影响。我想我们应该从多久以前开始探讨这个问题?历史上,瑞典人的生活受到了很多外在的影响。如果我们回到几百年前,我们会发现有关冰岛 Edda 传奇中的战争和人物的故事,瑞典维京人去俄罗斯等等。你刚才谈到的应该是文化差异以及不同的人在战争时的表现。当我们接近现代时,你会发现一些人旅行,他们会安排一段旅程,通常是去欧洲旅行,但是在瑞典也有一些去过蒙古的探险家,斯文赫定(Sven Hedin)你听说过他吗?他写了几本关于穿越戈壁沙漠的书,所以我们有这样的书,作者通过前往世界其他地方的旅行告诉我们他的所见所悟。除了刚才提到的,我们也有其他各种人去旅行,例如,我们有许多基督教传教士去过不同的地方,他们也将其写成故事。我们也有人坐在家里阅读其他文化的书籍,这些书有时甚至是其他的语言,通过这种方式,整个欧洲都受到圣经以及罗马和希腊文学的影响。

在 20 世纪,许多难民开始来到瑞典,他们开始写他们在瑞典的经历,他们还写了他们的祖国。今天瑞典制作了很多关于移民、移民问题的电影;我们也有很多新书,作者会使用很多比较奇怪、特殊的瑞典语,其实这往往是移民语言和瑞典语的混合语言。如果你去一些瑞典城市,你会听到这种语言,现今的一些作者正在书中使用这种语言。实际上在瑞典,你可以看到很多来自跨文化联系的影响,特别是通过移民,或者通过瑞典人在世界各地的旅行。他们写下他们所看到的和所发生的事情等等。两百年前,我们有许多浪漫的诗人,他们会前往意大利或希腊。他们会写关于罗马、雅典或古典欧洲的诗歌,主要是南部的文化古城。他们写了浪漫的诗,这些诗随着时间的变化也经历各种改变,这些诗歌的变化可以反映出不同时期我们是如何描绘不同国家和其他文化的。

八、跨文化传播实践的多元模式

刘:瑞中跨文化传播夏令营到今年已经举办四届了。据我了解您最先从事的职业是英语教学与研究工作,这在瑞典文化中本来就是一种跨文化传播实践活动。对于这种跨文化交流实践活动您是非常有经验和心得的,我们的营员也对您在这方面的研究表示了钦佩和敬意,并请我代表大家对您对本次活动方面的精心安排和本次活动中的精彩报告表示感谢!请问您如何评价我们这个跨文化传播教育教学实践活动?今后我们还有哪些进一步的设想与安排?谢谢!

J:我开展了一些与中国相关的跨文化传播研究与实践活动。我有一个项目,是从比较修辞学的角度对比中瑞信息传播方式,观察中国人与瑞典人在商业协商、消除误解、应对权力差异等方面的异同。也做过虚拟群体的研究,对比艾瑞克森(Ericsson)公司在中瑞的运作模式、成员交往、对待权力的态度等问题。

今年的跨文化传播实践活动最大的困难,也许是该组学员语言水平的差异。有些人不懂英语,有些人非常了解英语。所以这让我有点难以明白每个人内心的真实需求,我认为这可能是主要的困难。例如,我仍然不能完全确定在这所房子里与你一起生活的两位教授,他们最感兴趣的是什么,如果他们告诉我,我想可能会更有帮助。我更了解你们,刘教授你们感兴趣的东西,但更少了解他们感兴趣的东西。

我也知道你感兴趣的,是因为你在我们坐下吃饭时跟我说话等等,所以,我理解得更多。但是,这种对小组参与者需求的理解是一个小问题。如果我们将来能够更好地完成这个过程,那么创建一个更接近参与者想要的项目会更容易。

我们现在的项目实际上是基于我们以前的项目,以及大家希望它包含的内容而不断完善的。我会举一个例子。前两年,特别是第一年,我们没有任何关于瑞典语方面的教学,然后单波教授说:“我们在瑞典,我们必须学习瑞典语,而且我们对中国移民一无所知,最好讲一点和中国移民相关的内容。” 所以,每年都有参与者说我们对什么感兴趣,想听什么内容。我们尝试将其包含在内并取出其他内容。你可以用同样的方式告诉我你们不喜欢什么、喜欢什么;你们需要什么、你们不想要什么,等等。这应该是最好的改进这个项目的一种方式。

如果在你离开之前请告诉我你喜欢什么,如果你认为可以剔除某些东西以及我们可以增加什么,那将对我们非常有帮助。你知道,去年我整个夏天都在医院。我们实际上计划在更多环境信息的方向上改变计划。我们打算去了解水净化,我们打算去瑞典看如何进行垃圾处理的。我们有很多环境主题,因为来的教授们应该对此非常感兴趣。那时我不得不去医院,所以必须暂停该项目。但是,如果我们获得你们对什么感兴趣的信息,我们愿意尝试。

刘:学生想要什么和教师想要什么因为二者的学术兴趣、知识结构和生活阅历不同,他们实际上有一些区别。事实上,教授们更想听听学术研究方法方面的内容。

J:所以我们可以讨论的一件事是我给你们一个关于研究方法的讲座,这绝对是可能的。在这种情况下,我们必须删减其他东西。但是,没有瑞典的科学方法论,因为我们是国际化的。几分钟前,我们刚刚谈到了我们使用的方法。我们有问卷调查、统计等。在研究方法上瑞典人没什么特别突出的,但是也有一些新的东西,如使用互联网进行问卷调查或使用计算机程序进行模拟。

我们当然可以讨论研究方法,但是你要知道没有那么多的新东西,而且通常真正的新东西也不是来自瑞典。通常情况下,它们始于美国,成为一种时尚,但是如果你仔细观察,你会发现这也不是真正的 “新”,这通常只是旧事物的新术语。这种情况一再发生,特别是在跨文化传播中,因为这个领域并不是那么具有很深厚的理论体系,所以我对于过多追逐一些细微的所谓的 “新事物” 持怀疑态度。

我们当然可以更多地谈论方法论,如果你想让我多谈一谈,我会尝试改变一个讲座或者其他的东西,更多地谈论方法论,甚至是今年。我实际上写过类似的论文,以一种批判性视角分析霍夫斯塔德、霍尔和世界价值调查等跨文化传播中最著名的方法,但我没有用英语,我对他们的方法保持非常谨慎和批判的态度。我本可以谈谈这个问题,但也许我不确定我是否能这么快就弄成英文的版本。也许我可以使用瑞典幻灯片…… 如果你们有兴趣,这是一种对理论和分类学好的批判视角,基本上针对霍夫斯塔德、霍尔和世界价值调查。

现在开始这个讲座会有点困难,因为你必须看瑞典语的幻灯片,它对于你们理解可能不会有太大帮助。所以当我讲的时候你需要非常仔细地听。另一种可能性就是一般性地讨论稍微多一点的方法,这就又有点不同了,我们可以谈谈问卷调查,我们可以谈谈采访,我想这就是我要做的。

刘:非常感谢您接受我的访谈。您说在第四届中瑞跨文化传播夏令营开营之前您一直在医院住院,但是当我们营员全部到达之后您的身体状态和精神状态特别的好。我想这既是您的执着与坚毅使然,也是这次跨文化传播的良好互动效果使然。祝愿您身体健康,生活与研究快乐!

参考文献

[1] 曹丕,典论·论文//魏宏灿.曹丕集校注.合肥:安徽大学出版社,2009:312.

[2] 李银兵,曹以达.科学与艺术:民族志书写的当代性.湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2019,1:93.

无声的语言

文 / 以后的以后

引自 无声的语言

2019-04-28 22:07:26

生于斯,长于斯

作为跨文化传播学的奠基者,爱德华・霍尔(Edward T. Hall)的写作笔调完全不逊色于任何一位出色的作家。不仅叙述的语言出彩,就连学术型的描写也入木三分。Edward T. Hall 对跨文化传播的界定更偏向于人类学的研究方向,也许正是人类学家的身份,得以让作为行走的文化主体的他,在经历了丰富的田野调查之后,深入感受了不同的文化冲突,并为当下的跨文化传播开辟了一个可供研究的方向。

一、时间的声音

Edward T. Hall 在本书的第一章,通过不同文化背景下的人对待时间的不同态度,为下一章介绍什么是文化埋下伏笔。Edward T. Hall 认为 “时间会说话,而且说得比言词更明白。” 因为它不像有声语言那样容易受到人为的扭曲,相比于语词的撒谎,它更能高声宣示真相。

西方人尤其是美国人,喜欢把时间看做固定不变的,认为时间在我们周围,使人无法逃遁,是环境的一部分,无处不在,宛若我们呼吸的空气。在拉丁美洲,人们对待时间就很随意,在墨西哥,你还能常常听见他们说:我们的时间,还是你们的时间?

我们通常会把时间当做行而下的物品,我们赢得它,花费它,节省它,浪费它。对于我们而言,同时做两件事情,似乎有点不道德,但在拉丁美洲却截然不同,一个人同时做几件事,似乎司空见惯。

我们常常把 “长期” 当做一二十年,少则两三个月,而南亚人认为长期设定为几千年甚至无止境的时期也是完全真实的。他们认为:时间就像一座博物馆,里面有无尽的走廊和无数的壁龛,参观者在黑暗中摸索前行,秉烛观赏。上帝是博物馆的馆长,只有他才知道所有的展品,人的一生只不过是这个博物馆里小小的一隅。

尼日利亚的蒂夫人按照太阳的位置计算时辰,按月亮的盈亏计算日子,在她们的眼中,时间就像一个舱室,有串门的时间,做饭的时间,工作的时间,干一件事的时间,人就像在一个舱室里,不会转到另一个舱室。

这些故事似乎很离奇,但如果我们正确进行文化背景分析,则也是可以理解的,正所谓:理解了,一切都能 “原谅”。原谅了,一切都能理解。就像当初,第一次知道壮族的朋友在数数字时只能数到 10 时,也觉得很不可思议,但是在壮语的文化中,受限于本族语言,他们自然而然就形成了这样的行为,与自身的文化 context 有莫大的关系。

它启示了我们时间与社会的其他方面形成了一个网络,而唯有深入了解这一把钥匙,得以破解文化的许多秘密。

二、超乎知觉的文化

是什么导致了我们对时间的概念,有这么多不同的理解?是我们生活中的文化!那文化又是什么?人类学家认为,文化代表一个民族的生活方式,是其习得的行为模式、态度和物质材料的总和,而在强权的政治世界中,文化占据潜移默化的控制地位。文化不仅仅是习俗,而是不可随意脱换的衣服。它以深刻而持久的方式支配着人们的行为,而我们对这种制约却是浑然不觉的,个人意识不到这种控制。

文化不是奇异的观念,不是小群人类精英在南太平洋的研究对象,而是塑造我们的模具,文化在许多方面控制我们的日常生活,超乎我们想象。文化隐藏的现象远远超过其揭示的印象。相对来说,理解自己的文化要比理解外域文化要难得多,而我们学习异域文化所能得到的不过是象征性理解,学习的终极目的是为了更好地了解自己的文化系统的运行机制。

接触外国文化最重要的理由是激发自己的活力和意识,以及对生活的兴趣,只有理解了文化的强烈的对比差异后,这种兴趣才会产生。无论对谁而言,了解自己的文化都是巨大的成就。在 25 - 30 岁时,我们多数人已经完成学业,成家立业,学会与另一个人共同生活,谋得一份工作,目睹了婴儿诞生的奇迹,生儿育女,使之成长,生活开始安顿下来,但我们还在不断接触新的人,仍得学习不同的文化。

文化的语言嘹亮清晰,与弗洛伊德分析的梦中的语言一样,然而,它又不是梦,是无法隐藏的,这里所指的文化,并不是强加于人类的抽象的东西,也不是与个人分离的东西,而是与人本身相关,与我们生活息息相关的东西。

三、文化的词汇

文化与我们的生活息息相关,而对我们的影响却又是潜移默化的,那我们是如何理解这种若隐若现的文化呢?Edward T.Hall 提到为什么我们文化的教学罕有成就?答案在于文化的习得(acquisition)和学习(learning)的区别。文化的大部分成分是习得的,不能通过教学去传授。

他认为一个文化系统的形成必须满足以下三个条件:

-

植根于生物活动:这是人与其他高级生命形式共享的活动。人的生物活动与过去没有断裂,这是文化系统的必备条件。

-

能用自身术语分析:一个文化系统能用自己的术语进行分析,而无需借助其他文化系统,就文化系统的组织而言,其元素能够组成更加复杂的单位。

-

构造相互反映:其构造既反映文化其他系统,又反映在其他系统之中。

这三个条件是可操作性的条件,其基础是直接观察一种文化系统,即需要的实际运用结果。从人类学的观点看问题,人类的基本讯息系统由十类活动构成,分别是:1. 互动;2. 组合;3. 生存;4. 两性;5. 领地;6. 时间;7. 学习;8. 游戏;9. 防卫;10. 开发。

我们可以从任何一种讯息系统学习文化,并最终了解整个文化系统的全貌,因为生物性渗透进每个讯息系统,每个基本的讯息系统都可以单独考察,所有的基本讯息系统整合到一起,构成总体的文化系统。

文化不是一个单纯的物体,而是一系列复杂的活动,它们之间有千丝万缕的联系,深深扎根于没有文化、没有人类的悠远的过去。

由于语言和技术这个关系密切的对子的发展,知识的储存得以实现。文化给我们一根杠杆,使我们能撬开大自然的秘密。

文化是创造性蓬勃发展的必要条件,我们认为,创造性是最高级意义上的文化。

文化的源头是多么复杂,它不仅有历史意义上的广度和深度,文化在其他的维度也同样重要。文化饱含着情感和智能。

人类在所习得的领域所做的许多事情,我们甚至没有体会到,因为我们习得它们的过程是超乎知觉的。

四、文化的三个层次

霍尔用显形的、隐形的和技术性的这三个层次来命名文化理论。

显形的时间尽人皆知,人人视之为理所当然,它深深地嵌入人们日常生活,隐形时间与情景相关,表现为不精确的 “一会儿” “稍后” “马上”,技术性的时间与前两种截然不同,是科技人员使用的时间,非专业人士不熟悉其中的术语。文化的形成正是受到这三种方式的制约。

(一)显形的学习

显形的学习是通过规戒来传授的。成年的师长按照他本人坚信的模式来塑造年轻人。聚沙成塔,集腋成裘,一个显形的系统逐渐形成,谁也不会怀疑。

(二)隐形的学习

隐形的学习全然不同于技术性的学习,其主要中介是一种模仿的模式。成串的相关活动是同时学习的,在许多情况下,当事人浑然不知,他正在学习这些活动,亦不知道有模式或规则束缚这些活动。

(三)技术性的学习

纯粹的技术性的学习接近于单行道,通常是老师向学生传授,语言明快,有口头传授和书面传授两种形式,常常以这样的程序展开:开头做一番逻辑分析,接着是严谨的提纲挈领的讲授。

(四)显形意识

显形意识的生活态度表现为禁不住惊讶地反问:还有其他的方法吗?具有显形意识的人更容易受传统的影响,不太容易受当前或未来的影响,小说主人公阿普利所谓的:什么正确,什么就应该存在,就是显形意识。

(五)隐形意识

隐形意识所描绘的情景是:大多数事物几乎是完全 “超乎知觉” 的。然而,这个术语里没有任何隐蔽的意义。在隐形活动中,不知不觉的自然状态使模仿容易进行。

(六)技术性意识

一切技术行为都既包含了显形意识的成分,又包含了隐形意识的成分,其特征是完全有意识的行为。一切技术性行为明白显赫,能被记录下来并实现远距离传授。

文化变革是一个复杂的循环的过程,沿着显形、隐形和技术性三个层次展开,达到一个新的显形层次,在转折点,其重心迅速转移,迅速转变的原因是,人们难以忍受在两个系统中生存,任何时候,人们对生活的态度只能是三者居其一。

个人认为,任何人如果想推动文化变革,他应该寻找隐形层次上发生的事情,并且确定哪些隐形的适应行为在日常生活活动中最为成功,然后使之上升到知觉层次。因为一切变革都始于超乎知觉的层次,都带有隐形层次的性质。借用多布赞斯基的话并略加解释就可以说,生活是生物体与其自身互动的结果,而不是机缘巧合,也不是刻意设计。

五、文化即是交流

交流理论是分析交流现象之后所做的概括,交流理论是对诸如语音学、正字法、电话和电信号等现象进行概括的理论,这一过程多属于表征(symbolization)。语句本身并没有意义,其他信号比语句更加有力,在文化层次上交流时,和其他交流相比,意义的特征更简要。同时文化层次的交流可在刹那间完成,这常常是造成混淆的原因。

像电话系统一样,任何交流系统都包含以下三个方面:总体结构(相当于电话的网络),构成成分(相当于交换机、电线、电话机),有网络承载的信息本身。

同理,讯息可以分解为三个要素:集合(宛如词语)、元素(宛若语音)和模式(宛若语法和句法),集合是你最早感知到的单元,元素是构成单元的成分,模式是将集合串连起来并赋予其意义的方式。

(一)无处不在的集合

在跨文化情景中,一个人对另一个社会的最初感知往往是始于集合。元素的组合方式数不胜数,集合数量就是元素数不胜数的组合,集合是初来乍到者看到的事物,数量无限,其意义端赖读者对其模式的认识。同一集合在不同的文化中可能会被赋予不同的价值,在不同的文化中,类似的集合可能有不同的成分。

集合的排序有三种不同的模式:

-

在显形的系统中,作为一个传统的术语,用来指一个贵重的集合。

-

在隐形的系统中,根据观察者的口味或情景需要,对集合进行排序。

-

在技术性的系统中,作为一个模式的若干节点。

(二)难以捉摸的元素

元素是抽象的,显然很难对其进行描述。元素即积木块的概念似乎是人类一切传播层次上不可分割的组成成分。

元素数量有限,而集合数量无限,有多少元素组合就有多少集合。集合能被人们清晰地感知,元素却不能被人感知,因为它们仅仅是一种抽象。

(三)文化的模式组织

模式是隐含的文化规则,集合借助模式而获得意义。文化的模式规律有章可循,它们是:有序律、选择律和和谐律。

-

模式的有序律:顺序一变意义随即改变的规律就是有序律。在文化里,语序是语法系统的基础。

-

模式选择律:什么集合能结合起来使用,这是由模式的选择律来决定的。我们之所以能区分集合,是因为模式以不同的方式利用有序律和选择律。

-

模式的和谐律:有序律和选择律决定集合的模式,而和谐律则是所谓模式的模式。

对于和谐律人们表现出不同程度的敏感性,完美无缺的和谐律是难以企及的,它潜藏在每种文化之中,只有少数人在罕见的创作中才能达到完美的和谐境界。

和谐律遍及各种交流领域,而我们对和谐律的运作只知皮毛,仅能勉强提供交流缺陷的少量例证。文化研究已在为我们提供真知灼见,同时尚需百尺竿头,前景被看好的两个路径是:对隐形模式的研究和对和谐律及其运行机制的认识。

六、空间的语言

每一个生物体都有一个身体的边界,借以与外界分离。霍尔借人类身上所体现的领地欲来说明这个问题。人的领地欲无与伦比地强烈,我们对空间的态度仿佛对待性事的态度,明知道它,却说不出来。我们的文化往往要求我们低调处理这样的事情,使我们压抑或排解我们对空间的感情,体现在:

-

不同文化如何利用空间

-

文化接触里的空间因素:美国人出国的时候经常会遇到所谓的 “culture shock”,这样的文化冲击之所以会产生,是因为他们面对熟悉的许多因素不复存在,或受到扭曲,或被陌生情况所取代。社会出于某些目的把人类划分为三六九等,凡是涉及社会等级的地方,人们对待空间的态度必然会对此有所反映。

-

显形的空间模式

-

空间如何传递信息:空间传递信息,空间变化赋予交流特定的调子,或加重说话的语气,有时甚至凌驾于口语之上。两个人交谈时,身体的移动和距离,改变成为交流过程中必不可少的要素。

七、挣脱枷锁

特里林曾把文化当做监狱,其实文化就是监狱,除非我们知道打开这一囚牢的钥匙,文化用不为人知的方式约束人,但文化的限制是一套陈规陋习,人们开发文化的目的不是将其作为窒息自己的手段,而是将其作为行动、生活、呼吸并发展个性的媒介。为了利用文化,我们需要很好地了解文化。

文化不仅强制人,而且如果稍加引申就可以说,文化就是人,文化是联系人与人的纽带,是人与人互动的媒介,人类生活之所以意义隽永,丰富多彩,乃是因为复杂的文化系统中存在亿万种可能的组合。

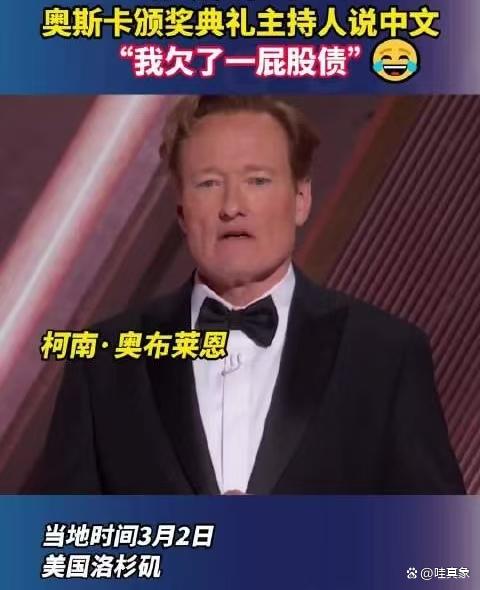

奥斯卡主持人说中文,为何一个沦为笑谈,另一个却成就经典?

哇真象 2025-03-03 12:44 北京

2025 年奥斯卡颁奖礼上,主持人柯南・奥布莱恩一句突兀的中文 “我欠了很多债,快来找我拍戏吧”,让全球观众一头雾水。相比之下,11 年前艾伦・德杰尼勒斯用中文念出中国网友名字的经典画面,至今仍被奉为 “跨文化传播教科书”。同样是奥斯卡舞台上的中文尝试,为何一个沦为笑谈,另一个却成就经典?这背后,藏着跨文化交流中最易被忽视的 “真诚陷阱”。

一、从艾伦到柯南:中文梗的两种命运

2014 年,艾伦・德杰尼勒斯在奥斯卡舞台上用中文读出 “张伟”“李娜” 等中国网友名字时,现场掌声雷动,社交媒体瞬间刷屏 “破防”。她以 “欢乐舞蹈女士”(Happy Dance Lady)自称的幽默互动,既保留了个人风格,又通过具体人名让观众感受到被重视的温暖。这种 “精准投喂” 的策略,让中文不再是刻奇符号,而成为情感连接的载体。

反观 2025 年柯南的尝试,尽管同样使用中文,但 “欠债求戏约” 的台词因缺乏文化语境支撑,被网友吐槽 “像谷歌翻译的随机产物”。两者的差异揭示了一个残酷现实:在跨文化传播中,语言工具化与情感化仅一线之隔。

二、跨文化传播的 “三度法则”

1. 温度:从符号到情感的进化

艾伦的成功在于将中文转化为 “情感媒介”。她提前通过社交媒体征集中国观众名字,并在颁奖礼现场逐一读出 —— 这种 “定制化互动” 让语言超越沟通功能,成为身份认同的象征。相比之下,柯南的台词更像单方面 “文化喊话”,缺乏双向互动设计,自然难以引发共鸣。

2. 深度:文化符号的二次编码

语言学家霍尔提出的 “高语境文化” 理论在此得到印证。中文作为高语境语言,其含义高度依赖文化背景。艾伦选择具体人名,相当于为中文注入了可被全球观众理解的 “低语境注解”;而柯南的台词涉及债务、求职等复杂社会议题,未经文化转译直接输出,注定引发理解错位。

3. 尺度:商业诉求与文化尊重的平衡

柯南事件背后,折射出好莱坞对中国市场的矛盾心态。一方面,中国票房已占全球电影市场 28%,《流浪地球 3》等华语片屡创北美票房纪录;另一方面,部分从业者仍将中文视为 “流量密码” 而非文化载体。这种功利性操作,恰如人类学家阿帕杜莱所言:“全球化的麦当劳式文化,正在吞噬地方性的深层价值。”

三、中文在奥斯卡的符号嬗变史

2001 年:猎奇阶段

成龙作为颁奖嘉宾说出 “你好”,台下反应礼貌但疏离。此时中文仅是东方神秘主义的点缀。

2014 年:互动阶段

艾伦的实践开创 “参与式跨文化传播”,通过社交媒体让观众成为内容共创者,中文从表演道具升格为对话工具。

2025 年:异化阶段

柯南事件暴露符号滥用危机。当 “说中文” 沦为 KPI 指标,反而催生文化折扣效应 —— 研究显示,生硬植入的中文台词会使中国观众好感度下降 17%。

四、破局之道:全球化时代的文化对话指南

1. 拒绝 “文化快消品”

迪士尼《青春变形记》导演石之予曾分享:团队为呈现唐人街细节,聘请华裔文化顾问深度参与剧本创作。这种 “在地化生产” 模式,比表面化的语言秀更具穿透力。

2. 构建 “意义共同体”

漫威《尚气》中 “十环” 符号的改编启示:将东方元素融入普世叙事。正如《哪吒之魔童降世》导演饺子所说:“真正的文化输出,是用世界语言讲中国故事。”

3. 善用 “第三空间”

B 站跨年晚会中,虚拟歌手洛天依与交响乐团共演《茉莉花》,观看量破 2 亿。这种超越物理疆域的数字文化空间,或将成为未来跨文化交流的主战场。

当柯南的中文梗遭遇群嘲时,我们或许该感谢这场 “翻车”—— 它撕开了跨文化传播中最危险的幻觉:以为语言是万能钥匙,却忘了真正的对话需要双手紧握。从《卧虎藏龙》到《瞬息全宇宙》,华语文化走向世界的密码,从来不在几个中文词汇的搬运,而在那些让不同肤色观众共同颤栗的人性光芒。

正如社会学家鲍曼所言:“全球化不是文化的终结,而是文化以更复杂的方式重生。” 下一次奥斯卡舞台上的中文时刻,愿它不再是猎奇或讨好,而是两个文明平等对话的序章。

via:

-

跨文化传播 - MBA 智库百科

https://wiki.mbalib.com/wiki/跨文化传播 -

什么是跨文化? 如何做好跨文化的传播? - 知乎

https://zhuanlan.zhihu.com/p/621389193 -

论跨文化传播的三种模式

http://hdxbskb.cnjournals.net/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20030383&st=alljournals -

跨文化传播的理论维度与方法面向 ———Jens Allwood 教授访谈录-武大国际法评论

http://xwcbpl.whu.edu.cn/gkll/dqml/2019-12-08/130.html -

无声的语言 文 / 以后的以后 引自 无声的语言 2019-04-28 22:07:26

https://book.douban.com/annotation/77007070/ -

奥斯卡主持人说中文,为何一个沦为笑谈,另一个却成就经典?

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1825546779240476109

2930

2930

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?