注:本文为 “进化探寻” 相关文章合辑。

基因自私吗?

《科学世界》杂志

撰文 / 闵嘉德(Josh Mitteldorf) 翻译 / 汪婕舒

如今,很多人心目中进化论的核心是 “自私的基因”。这个理论把每个基因都看作一个具有能动性的独立主体,似乎其他基因的环境都无关紧要。自私的基因难以解释有性繁殖、物种间的共生和生态系统的稳定性,但在科学家们于实验室中开展的简单进化实验里,它却如鱼得水。

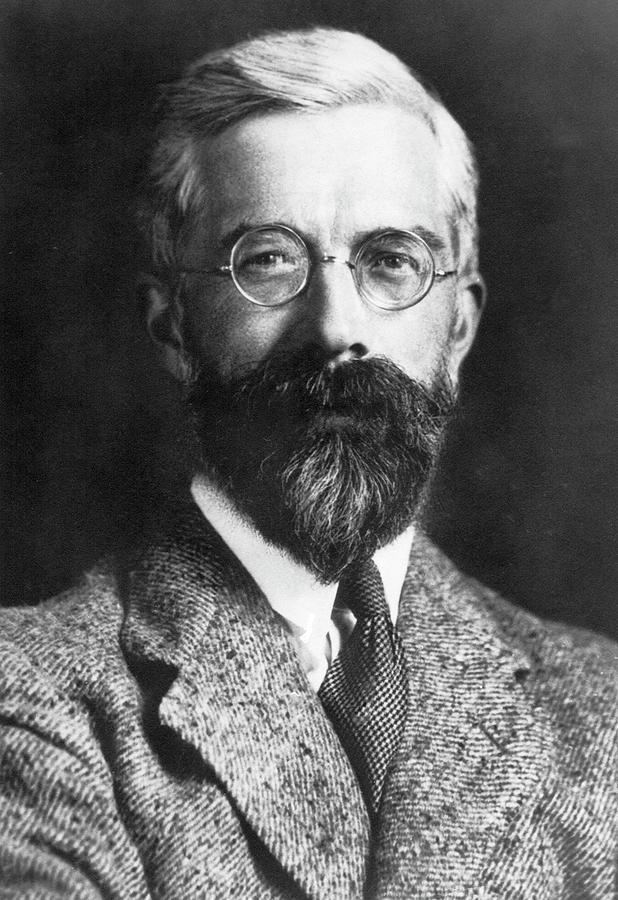

为什么这种偏颇的理论会成为主流观点呢?答案可以追溯到一位生活在大约 100 年前的英国数学家。他才华横溢、富有活力、著作甚丰,但对世界的观点却有些扭曲,并且对生物学知之甚少。

甚至算不上 “理论” 的进化论

进化论的提出者查尔斯・达尔文(Charles Darwin)是一位大自然的敏锐观察者,但他的进化理论是描述性的。达尔文的书里没有任何公式,他喜欢通过例子来解释进化是怎样运作的。在描述自然选择的过程时,他的语言依然是华美多彩、不甚精确,有时甚至自相矛盾。如果达尔文将《物种起源》中的章节提交给今天的生物学期刊,我敢说,编辑一定会把稿件退还给他,并告知无法评议他的理论,除非他能足够精准地描述他构想的机制。

尽管达尔文提到了遗传,但他完全不知道双亲的性状是如何融合到一起并传递给下一代的。在他撰写《物种起源》时,研究遗传的科学正在起步。在摩拉维亚的山间,一位名叫格雷戈尔・孟德尔(Gregor Mendel)的天主教神父正在种植豌豆。他小心地控制着豌豆的授粉,并记录下它们的特征与双亲的关系。通过抽象推理和初级统计学,孟德尔在没有显微镜来观察遗传物质的情况下,推断存在着一种能从父母传递给子代的隐藏 “因子”,就是今天所说的基因。根据孟德尔的遗传规则,这些因子有时能影响豌豆的外观(显性),有时不能(隐性)。但是,不管这些性状是否 “表达”,每个亲代都会随机选择一半因子传递给子代。这样,孟德尔发现了遗传的统计学规律。

当时,达尔文闻名遐迩,而孟德尔却无人知晓。孟德尔读过达尔文的著作,甚至把自己的发现寄给了达尔文。但达尔文却从未打开过那个信封,更别提阅读他的研究了。直到生命的最后一刻,达尔文都在与进化论中的问题艰难作战。倘若他开启了孟德尔的信件,那些问题早已迎刃而解。

19 世纪生物学的两位巨人

“群体遗传学” 的发明

到了 1900 年,孟德尔的遗传实验被重新发现,并在英国公之于众。一位名为罗纳德・费舍尔(Ronald Fisher)的英国数学家将孟德尔和达尔文的理论结合在一起,建立了一个完整的、定量的进化理论。在 20 世纪,进化论终于可以称得上是一门科学了。为了建立进化的定量科学,费舍尔不得不发明了一整套数学统计工具,将当时惯常使用的概率论往前推进了一大步。费舍尔倡导了相关性的概念和统计实验的设计,这些都是现代科学的支柱。今天,人们依然纪念他,不仅因为他创立了群体遗传学,还因为他对支撑着所有科学实验分析的统计学方法做出的杰出贡献。

当存在许多相同的东西时,统计学规律就能运行良好。但天下没有两片相同的树叶。在生物群体中,没有两个个体是完全一样的。费舍尔要怎么继续呢?他大概会说,个体大体上是相同的,而它们之间的细微差别才是进化的驱动力。于是,费舍尔将基因而非个体生物作为进化的 “原子”,将达尔文所说的 “适应” 解读为基因在种群中扩散的速度。在达尔文眼中,“适者生存” 指的是那些比其他同类的体格更健壮、繁殖力更强的个体,或者也可以是能够从其他群体那里抢夺领地的蚁群、狼群或人类部落。但费舍尔却认为,“适者生存” 应该指那些最具适应性的基因,一个能在下一代中复制比其他竞争者更多拷贝的等位基因。费舍尔的目的是让自己的理论更具有数学性,然而他的局限却在于,在那个年代,他只能用纸笔来进行计算,而无法用计算机模拟程序来研究错综复杂的进化论。限于只能手算的公式,费舍尔给出了一个简单优雅的理论。每个基因都会向适应性做一些贡献。基本上来说,个体的适应性就是它所有基因的适应性之和。进化成功与否,可以用一个基因的某个版本在群体中的副本总数来度量。某基因覆盖率的增长率被看作衡量基因适应性的定量值。

费舍尔为他的群体遗传学所选择的模型还产生了另一个影响。在数学领域,人人都将费舍尔看作高山仰止的天才;但他在政治上的立场,即使在 20 世纪 20 年代的英国看来,也显得有些狂热。费舍尔是一位社会达尔文主义者。他认为经济就是拥有不同技能的人互相竞争以求生存。这些技能,尤其是智商,被用来与适应性相提并论。他认为,资本主义的市场自然会向更聪明的人提供机会,同时降低那些不那么聪明的人的地位。最让费舍尔担忧的事情是,那些贫穷、教育程度低、从事低级工作、在伦敦大街上推着车卖苹果的人,却比他认为更加聪明的上流阶层生育了更多孩子。费舍尔担心这种 “反向的进化” 会让英国人在今后的世代变得越来越愚笨和失败。他支持一种叫做 “优生学” 的政策,来严格控制哪些人有资格生孩子,以及每个家庭能生多少个孩子。他甚至写道,那些智商出众的人拥有生育的义务。而费舍尔自己,是 9 个孩子的父亲。优生学并不是费舍尔研究的旁枝末节,而是他的动力来源。1930 年,他在《自然选择的基因理论》(The Genetical Theory of Natural Selection)一书中描述了他理论的数学和科学基础。这本书的第一部分是进化科学家的标准参考,证明了他的前提假设,并引申出进化科学的核心数学机制,后来得到了人们的广泛实践。第二部分则长篇累牍地讲阐述了优生学的观点。对被第一部分吸引来的读者而言,真的有点尴尬。

统计学、而非仅是生物统计学的开创者费舍尔,他的故事可以在著名的科普读物《女士品茶》中读到。

两个世界的碰撞

20 世纪三四十年代,全世界硝烟四起,动荡不安。希特勒进行的惨绝人寰的种族灭绝彻底败坏了优生学的名声。科学界陷入了激烈的争论,不同阵营的科学家几乎毫无交流。在那段时间,两组几乎没有任何共同点的科学家都在研究进化论。一组沿着达尔文的传统继续向前,他们擅长观察周遭世界,描述他们的所见所闻,自由散漫地推测现今的情况是如何演化出来的。另一组科学家则是秉持费舍尔传统,抽象地研究进化论的统计学,为有趣的数学理论创造了许多应用的机会。

第一组是博物学家,他们几乎没有什么理论。第二组则是理论家,对观察真实世界中的植物和动物没有兴趣。理论家们选择在实验室而非自然界中验证他们的想法。他们对果蝇和酵母进行了育种实验,每次实验只针对一个性状,并对种群进行人为隔离和维持。实际上,这些实验正是以再现费舍尔的理论假设设计的,实验结果都支持群体遗传学的数学理论也就不足为奇了。理论家们沉迷于自己的成功,并没有意识到,自私基因的理论和实验只是一个巨大的循环论证。他们从未怀疑过,自己在实验室进行的人为隔离能否真正模拟真实世界中的自然选择过程。

毋庸置疑,进化论的两个观点必然要碰撞。一场没有硝烟的战争正在 20 世纪六七十年代的科学期刊上进行。交锋的焦点主要围绕着两本书。

韦罗・科普讷・瓦恩 - 爱德华兹(Vero Copner Wynne-Edwards)是达尔文阵营中一名年长的英国博物学家。他环球旅行,并向人们描述自己的见闻。他主要聚焦在生态系统和群体行为,大自然是如何维持平衡的?1962 年,瓦恩 - 爱德华兹写下了《涉及社会行为的动物分布》(Animal Dispersion in Relation to Social Behavior),堪称其毕生研究的完美谢幕。这本书的主题是,动物彼此合作,避免过于拥挤,以此来保护它们赖以生存的植物和动物,并防止过度开发。

通过小小的团队合作,蚂蚁们形成了一座桥,来让它们的伙伴通过。

乔治・威廉姆斯(George Williams)是一名年轻的美国生物学家,接受过自然生物学和费舍尔数学进化论的双重训练。1966 年,他发表了一本影响巨大的书《适应与自然选择》(Adaption and Natural Selection)。在书中,他指责了研究进化论的博物学家,特别强调了韦恩 - 爱德华兹的错误。他谴责他们模棱两可的理论思考,呼吁人们更严谨精准地研究自然选择在假说环境中的运作,并做出可检验的定量预测。

之后发生了什么呢?这两组科学家理应坐到一起,共商大计。博物学家可以说:“这是我们观察到的现象,是亟待解释的大规模合作和自我牺牲现象。” 而理论家们应该说:“这是我们关于进化的模型,这是模型做出的预测。让我们一起来检验它们吧!”

这才应该是理想的状况:两种思路的科学家通力协作,每一方都能做出有价值的贡献。然而,现实是残酷的,交流更像是竞争,而不是合作。理论家擅长言辞,论证富有逻辑,咄咄逼人,认为博物学家一定是错误的。而博物学家根本无法理解理论家,也没有能力想出有力的反驳。他们没能在实验室和自然世界之间划出一条清晰的界限,而是追随理论家,聚焦在细枝蔓节、无关紧要的例子上,因为这些是清晰明了、无歧义的。他们从未敦促理论家解释大自然的宏大图景。而在大自然中,既有自私的例子,也有合作的情形。

在这场学术论战中,年轻的理查德・道金斯(Richard Dawkins)写出了著名的《自私的基因》(The Selfish Gene)。道金斯是一位富有天赋的作家,不仅吸引了大众,也引起了科学家的注意。他为费舍尔的群体遗传学起了一个容易记住的名字,展现了片面的叙述,吸引了全世界的目光。

理论家赢了,博物学家输了。于是,进入分子生物学和基因工程的时代后,进化论的主流观点根植于 “自私的基因”。

今天,我们到哪儿了?

目前,一些人意识到自私基因只能解释进化论的一部分。在演化生物学中,针对自私基因理论,正进行着一场稳健的转变。在生态学领域,人们普遍认同进化科学帮助我们更好地理解了生态学,但却少有人意识到,生态学也必然会帮助我们理解进化论。不过,自私基因阵营掌握着主流期刊和学术出版的话语权,许多生物学家依然对合作持有怀疑态度。

然而,地球生命的历史,正是一部关于合作的宏大史诗。基因以染色体的形式互相合作,染色体以基因组的形式彼此协调。动物和植物是由许多细胞组成的,而这些细胞互相配合,因为它们拥有相同的基因组。当这种合作失效时,结果就是 “癌症”。几乎所有动物,从蚁冢到狼群,都生活在某种群体中。近年来,生态学家们发现,植物也会互相合作。它们会通过地下的菌根(丝状真菌)系统来分享资源。整个生态系统正是通过合作整合在一起的。没有合作,任何生态系统都不可能存在。

合作必然会带来作弊的诱惑,即通过剥削合作系统来获取一己私利。在大自然中,有无数的自私,也有大量的作弊。有些群体因作弊而毁灭,也有一些群体进化出了让自私的作弊者难以得逞的坚固防线。举个例子:人类拥有超强的面部识别能力。许多鸟类和哺乳动物也能做到这一点,甚至蚂蚁也能通过气味来辨识其他蚂蚁。识别的能力正是用于分辨谁可以帮忙、谁值得信任。

目前,人们对生物交互的类型,特别是对生态系动力学的研究,已经受到了制约,其短板正是主流进化生物学对待合作的观点。这一情况正在改变,但还不够快。

※:这里来自笔者的研究,在科学界还没有达成共识。

本文发表于《科学世界》2017 年第 4 期

发布于 2019-05-08 17:10

自私基因 vs 生态系统:进化是如何运行的?

《科学世界》杂志

撰文 / 闵嘉德(Josh Mitteldorf) 翻译 / 汪婕舒

科学界是世界上最值得信赖的仲裁者,但它并非绝对可靠,因为科学家也会犯错。诺贝尔物理学奖获得者理查德・费曼曾经说过:“无论你的理论有多美,无论你多么聪明。只要它与实验结果不符,那么就是错误的。”

费曼的话当然是对的,没人会公开反对 “科学理论必须能描述我们在自然界中观察到的现象” 这一论断。为什么这位伟大的科学家会觉得他必须强调这个显而易见的原则呢?因为科学家也是进化而来的人类。是人类便会固执于理念,尤其是我们长期相信的理念。费曼深知,在科学研究的边缘地带,实验结果往往只是真实世界的模糊体现。当模棱两可的情况出现时,科学家倾向于用他们过去相信的理论来解读;而当实验结果与他们相信的理论出入很大时,他们会开始寻找漏洞 —— 例如实验设计中的缺陷,以此来规避对他们信仰基础的怀疑。“第一准则就是,你不能欺骗你自己 —— 而你是最容易被自己欺骗的人。” 费曼说道。

物理学尚且如此,遑论生物学了!在物理学中,我们通常可以轻易地拨动开关,重复实验。而在生物学中,想要重复一个实验,必须在另一个生物系统中从头开始,并尽量让它和之前的系统一样。但它却永远不可能和之前一样,因为每个生物体都是独一无二的。除此之外,物理学家可以构建一个隔离的实验系统,以此来控制环境中的各种变量;但在生物学中,所有生命都是相互依赖的,生物学家总是试图从复杂的行为中概括出简单的规律。

进化生物学的情况又比其他生物学分支更加模棱两可。进化发生在宏大的时间和空间尺度上,而我们却只能依靠整理现今的些许线索来推知过去发生的事情。进化生物学不是一门实验科学,而是一门基于观察的科学。从这个方面看,它类似天文学、地质学和考古学,根植于取证鉴定,而不是受控实验。即便我们谨记费曼的警告,尝试用自己的理论来解释世界,我们也无法问出清晰无疑的进化论问题,因为我们不能做实验。

正由于进化论的实证基础十分模棱两可,那它的错误比其他学科更多也就不足为奇了。为了夯实进化论的根基,遗传科学家试图在实验室里进行繁育实验。然而,人工选择的实验只能为自然选择理论带来虚假的信心。在实验室中,每次实验只能针对一个物种,而忽略了整个生态系统。并且,人类尺度的实验只能延续很短的几代,从而让我们错过宏大的地质年代中可能发生的事情。然而,进化实验最大的错误是将自然选择和人工选择混为一谈。科学家们可以在实验室中选择任何一种他们想要的性状 —— 耐冷的蠕虫或是耷拉着耳朵的狗。但这无法告诉我们大自然的选择标准是什么。

大自然中充斥着自私剥削的例子,但也同样遍布着无私合作的案例。基于实验室的进化理论能解释前者,却难以解释后者。

多层选择的根基

在上一期的《基因自私吗?》中,我向读者介绍了一场长达 10 年(1965~1975)的争论。这场争论是在几乎不了解生物学的理论家和几乎不了解数学的博物家之间展开的。理论家赢得了论战,为我们留下一个在数学上极其优美、却不能充分描述自然现象的理论。今天,大多数进化研究都基于一个过于简化的进化论。这个进化论有以下几个特点:基因之间互不影响,个体在恒定的生态背景中进化,短期的繁殖胜利是唯一重要的事情。

这个模型建立于 80 年前,因其易操作性而逐渐流行起来。实际上,进化是复杂的,标准模型常常会做出错误的预测。问题的关键在于,个体的进化会导致生态系统的进化。而生态系统的进化又会反过来改变加诸于个体身上的进化压力。于是,生态和个体的进化共同组成了一个系统。从短期来看,这个系统变化无常、无法预测;而从长期来看,这个系统倾向于塑造出有利于生态稳定的个体。

即使在 20 世纪 30 年代,当费舍尔刚对进化论提出他的数学模型时,异议者就已经存在了。他们提出了一些更加符合生物学真实情况但不那么数学化的理论。今天,这些异议比过去任何时候都更显著,但主流观点依然偏好费舍尔的简化模型。

莱特的动态平衡理论

美国遗传学家休厄尔・莱特(Sewall Wright)与费舍尔生活在同一时代,但比费舍尔活得久。他的理论一直在变化,直到 98 岁去世为止,他都一直在发表论文。同费舍尔一样,莱特是一个擅长抽象思考的思想家,喜欢数学。但他传达的信息不如费舍尔的清晰简单,其解释也更难理解。莱特强调了基因间交互的重要性,尽管他意识到这会给他的模型增加理解的难度。他清晰地将种群分为若干本地 “同类群”(deme),但他缺乏必要的工具来预测其对进化结果的影响(在他的晚年,计算机建模变得唾手可得,但莱特并没有使用计算机)。

莱特提出了 “适应度地形”(fitness landscape)的概念。他将自然界寻找最优基因组合的过程比作在山间漫游,寻找最高的山峰。自然选择总会让生物爬上最近的山坡,把它引向附近的山顶。但山外有山,在附近的山顶之外,还有更高的山峰(也就是更适应的基因组合),基因组每次却只能进化一点点。如果想要到达那些更高的山顶,它就必须先下降到山谷,而这个过程明显是反进化的。既然如此,怎样才能到达更高的山峰呢?我们知道,实际上,自然选择几乎会跨越每一道鸿沟。这究竟是如何运作的呢?莱特做出了猜测,但他的说服力还不够。到今天,这都还是一个尚未解决的问题。

适应度地形的示意图。当物种进入局部高峰时,便无法进入山谷再攀上最高峰,也就是说进化进入了死胡同。一些群体遗传学理论认为种群可以依靠某些机制逃离死胡同。需要注意,随着环境的改变,适应性地形也将随之改变。适应度地形的比喻被广为使用,如道金斯的著作《攀登不可能之山》

从某种意义上说,莱特在进化论发展的过程中是一个巨人般的存在,但从另一个方面说,他又是毫无成效的。他的许多想法和技术都被广泛应用,但他最伟大的思想却遗失在时间的长河中。或许,莱特最大的局限就在于,在他的思想发展过程中,他总是桎梏于基于个体和恒定生态背景的观点。

普莱斯方程

乔治・普莱斯(George Price)是一位美籍旅英数学家,他从统计学的角度研究了自然界的利他行为,最后被自己的这些想法逼疯了。他成为了一名天主教苦行僧,抛弃了所拥有的一切。他奉献自己,帮助伦敦大街上的酗酒者和瘾君子,但这些绝望的人从未珍惜他的馈赠。他们对待他的态度十分粗野,滥用他的善心,并偷窃他的财物。普莱斯最终也沦为一个无家可归的人。抑郁中,他割喉自杀,终年 52 岁。

普莱斯方程是对以下问题的一个回答:“群体选择和个体选择哪一个的力量更强大?” 在一些最有趣的案例中,有些特征会损害个体的适应性,而有利于群体的适应性。对这些特征来说,群体选择是有效的,而个体选择则与之相悖。我们如何评估对这种特征的自然选择的净效应呢?

普莱斯假设种群的大小是恒定的,但是分为若干个小的群体。如果某些群体比其他群体更加成功,那它们的发展会以其他群体作为代价。任何时候,都有两种进化过程同时发生:个体 vs 个体,群体 vs 群体。在每个群体内,自私的个体胜出,占据更大的份额。自私基因的基因频率因而增加了。但是,合作程度更高的群体也在增长,并以那些合作程度低的群体为代价。普莱斯用费舍尔的数学框架来分析这种情况,决定到底是自私的基因还是合作的基因会取得最终的胜利。答案取决于两件事:第一是合作的成本与收益的比值。如果只牺牲极少的个体利益就能获得巨大的群体收益,则该特征就握有更大的胜算。第二是合作基因的分布情况。如果合作在不同的群体中分布很均匀,那么没有一个群体能比其他群体获得更大的优势,群体选择也就没什么实际意义。相反,当合作的个体紧密联合在一起时,群体选择会发挥最强大的作用。普莱斯方程把所有的这些因素作为输入数据,然后告诉我们,在这种情况下,到底是合作还是自私会胜出。

Δ z = 1 w c o v ( w i , z i ) + 1 w E ( w i Δ z i ) \large\Delta z = \frac {1}{w} \mathrm {cov}(w_i, z_i) + \frac {1}{w} \mathrm {E}(w_i \Delta z_i) Δz=w1cov(wi,zi)+w1E(wiΔzi)

普莱斯方程(Price Equation)的一种常见形式,在进化生物学中用于描述群体中某一性状均值随时间的变化。

变量及符号

- Δ z \Delta z Δz:群体中某一性状 z z z 的均值在一个世代到下一个世代之间的变化量,它反映了性状在群体层面上的进化改变。

- w w w:群体中个体的平均适应度。适应度衡量个体在特定环境下生存和繁殖的能力,平均适应度是群体内所有个体适应度的平均值。

- w i w_i wi:群体中第 i i i 个个体的适应度,不同个体的适应度可能不同,取决于其自身特性对生存和繁殖的贡献。

- z i z_i zi:群体中第 i i i 个个体的某一性状值,不同个体的该性状可能存在差异。

- Δ z i \Delta z_i Δzi:第 i i i 个个体的性状 z z z 在一个世代内发生的变化量,可能由突变、发育等因素引起。

- c o v ( w i , z i ) \mathrm {cov}(w_i, z_i) cov(wi,zi):个体适应度 w i w_i wi 与个体性状值 z i z_i zi 之间的协方差 。协方差衡量两个变量一起变化的趋势,若 c o v ( w i , z i ) > 0 \mathrm {cov}(w_i, z_i)>0 cov(wi,zi)>0,说明性状值 z i z_i zi 较大的个体往往具有较高的适应度 w i w_i wi ,自然选择倾向于增加该性状在群体中的频率;若 c o v ( w i , z i ) < 0 \mathrm {cov}(w_i, z_i)<0 cov(wi,zi)<0,则相反。

- E ( w i Δ z i ) \mathrm {E}(w_i \Delta z_i) E(wiΔzi): w i Δ z i w_i \Delta z_i wiΔzi 的期望值 ,即对群体中所有个体的 w i Δ z i w_i \Delta z_i wiΔzi 求平均。它反映了除自然选择(由协方差项体现)之外,其他因素(如突变、遗传漂变等随机过程)对性状变化的综合影响。

方程整体理解

普莱斯方程将性状均值的变化 Δ z \Delta z Δz 分解为两个部分:

- 选择部分: 1 w c o v ( w i , z i ) \frac {1}{w} \mathrm {cov}(w_i, z_i) w1cov(wi,zi) ,体现了自然选择的作用。当性状与适应度存在关联时,自然选择会推动性状在群体中频率的改变。

- 传递偏差部分: 1 w E ( w i Δ z i ) \frac {1}{w} \mathrm {E}(w_i \Delta z_i) w1E(wiΔzi) ,代表了由于遗传或其他非选择因素导致的性状变化,即便没有自然选择,这些因素也可能使个体性状发生改变并影响群体的性状均值。

普莱斯方程描述了性状或基因随时间变化的频率。该等式的前半部分使用性状和适应度之间的协方差,给出进化和自然选择的数学描述。第二项则考虑了除直接选择之外影响性状进化的因素,包括群体选择在内。

这个显著合理的结论得到了数学的支持。然而,当普莱斯在 1970 年发表他的成果时,偏见使人们忽略了他的分析,一直到今天,也没有任何改善。

有一个人意识到了普莱斯的贡献的重要性,并用其来质疑 “自私基因” 的范式。这个人就是大卫・斯隆・威尔逊(David Sloan Wilson)。当普莱斯在进行他最重要的工作时,威尔逊还是一名学生。此后,威尔逊在其职业生涯中收集了大量例子,来证明自然界中的合作现象。他经常引用普莱斯的数学方程,将其作为一个逻辑合理、数学严谨的解释,用来阐明合作如何胜过自私。在四十多年的职业生涯中,他慢慢获得了一些支持。今天,合作通过群体选择来进化的思想终于不再像当初那样难以想象。

吉尔平的种群动力学与生态互动

迈克尔・吉尔平(Michael Gilpin)是一位美国数学家。他为合作进化的模型做出了贡献,而这个模型远比普莱斯方程乐观。也就是说,吉尔平的模型预言,即使在普莱斯方程认为自私会胜出的情况下,自然选择也会青睐于合作。吉尔平在模型中添加了一个普莱斯方程中不具备的关键特征,这就是 “生态互动”(ecological interaction)。

从费舍尔起,进化理论家们在讨论种群时,总是习惯于假设种群的总数是恒定的。一个等位基因慢慢取代其他等位基因在种群中的份额,然后逐渐成为最主要的等位基因。吉尔平的重要成就,便是意识到恒定的种群大小在自然界是极其罕见的。可以说要是没有最深层次的合作,这将永远不会发生!

所有动物都是捕食者。这意味着,它们的生存依赖于捕食的对象,不管那是植物还是动物。单个捕食者总是倾向于表现出自私性,以便可以吃得更多,并用这些额外的能量来繁殖更多的后代。这是在自然选择角斗场通往个体胜利的秘诀。食物储备很容易被耗尽,下一代将会有更多个体,但它们的食物供应却会变小。子代比亲代的日子更难过,也变得更贪婪。这样,整代个体都很容易陷入饥荒。需要花费许多代的时间,被捕食的种群才会恢复元气。在这过程中,捕食者的整个种群都有可能灭绝。

植物会贪婪地吸收阳光,并将其转化为尽可能多的种子。植物的进化可能是符合费舍尔模型的。但是动物却不能承受无节制的繁殖,因为这将导致生态灾难。这一选择是群体选择中最强大的一种。共享食物池的动物必须互相合作,才能保存食物种族 —— 除此之外,别无他法※。

这种激进观点正是对费舍尔最好的回答,他揭示了为什么生物圈并非是最贪婪的消费者和最迅速的繁殖者们为所欲为的角斗场。实际上,吉尔平的动力学削弱了费舍尔提出的自然选择的终极力量,并打开了一扇大门,让我们可以一窥生命世界中精微奥妙的适应之所。

※:笔者认为在吉尔平的模型中自私基因的作用将被削减,这种捕食者 - 被捕食者的动态关系是所有群体选择机制之母。不过这点在科学界还远未达成共识。

本文发表于《科学世界》2017 年第 5 期

发布于 2019-05-20 16:14

群体选择和演化错配 —— 哈耶克论文化演化理论研究

刘业进

首都经济贸易大学教授、博士生导师

Group Selection and Evolutionary Mismatch: Study on Hayek’s Thoughts of Cultural Evolution

哈耶克终身批判集体主义经济计划、批判理性自负和为自由价值辩护,发展出有鲜明哈耶克思想特色的自由经济理论和自由政治社会理论,然而为其提论依据则是以群体选择和演化错配为核心的文化演化理论。其文化演化理论构成其全部学说的思想底色。秉持变异、复制、选择的基本演化观念,哈耶克成功地将其运用于复杂现象中合作秩序的自发涌现、文明的生成与演化、经济系统和自由社会之制度条件的研究,得出逻辑自洽而强有力的规范结论 —— 迄今为止对全盘性改造社会思潮最强有力批判和对自由价值最强有力辩护。

引言

哈耶克以自由主义经济学著称,但他为自由提供辩护的终极依据则在其演化思想中。哈耶克的演化思想远不是在他终身最后一本著作《致命的自负》中形成,事实上早在 1960 年的《自由宪章》中就出现了。根据哈耶克的传记作者、也是著名经济学家的考德威尔(B.Caldwell)的考证,为什么哈耶克的文化演化和群体选择思想早在 1960 年就形成了?这与哈耶克 1950 年代加入芝加哥大学与自然科学家的广泛接触有关,如支持群体选择的生物学家 Sewell Wright、卡尔。桑德斯等。在芝加哥期间,哈耶克还曾参加过达尔文百年庆祝,期间参加 “心智的演化”、“社会与文化演化” 小组讨论。哈耶克的的文化演化理论思想最初起源于 1950 年代的某个时候,甚至最早可以追溯到 1940 年代哈耶克在 LSE 的就职演讲;而其演化思想的正式阐述始于 1960 年的《自由宪章》(Caldwell,2001)。此外,众所周知,哈耶克本人也认为,1952 年的心理学著作《感觉的秩序》对他后来经济学和社会科学思想影响巨大,而本书的形成可以追溯到他的学生时代。这样看来,演化思想几乎可以被看作哈耶克思想的底色,伴随他的全部研究。本文将梳理在哈耶克庞大社会科学思想占据重要位置的文化演化和群体选择思想。事实上,哈耶克著名的自发秩序思想、对自由主义捍卫的思想、对中央计划经济体制批判的思想都奠基于他的文化演化和群体选择思想。本文的第二部分讨论方法论的根本转变:焦点转向 “试错” 和 “演化”。第三部分是涌现性和自发秩序。第四部分是文化演化和群体选择。第五部分讨论 “演化错配”,从演化错配理论出发可以直接得出批判集权体制、捍卫自由价值的明确规范含义。

一、方法论的根本转变:焦点转向试错与演化

在某些简单情形下,简单的单一因果逻辑能够帮助我们理解现实和达成目标。在多因多果的复杂现象情境下,隔离出单一因果链条予以观察是不可能的,控制单一因果链条以实现想要的结果更是不可能。例如,社会事务和社会现象是典型的多因多果复杂现象。这时我们对此类复杂现象的观察和解释需要一个方法论的根本转变。哈耶克如何处理观察和解释这一复杂现象?“社会发展并不是通过运用人类理智运用已知的方法追求一个确定的目标而实现的。若将进步看作人类理智形成和修正的过程,或者看作已知的可能性与我们的价值观和愿望皆在不断变化的学习与适应过程可能更恰当(哈耶克 1999:66-67)。” 哈耶克解释社会发展的方法论是试错和修改、学习和适应,这直接挑战了历史决定论 —— 一种宣称知道未来正确目标而以理论蓝图为导向展开行动的方法论和理论。

证伪方法论具有非常明确的规范含义,那就是我们的理智所能担当的任务不是对任何社会未来理想方案的设计论证,而是尝试各种现实改进可能性、不断去除错误,为更大程度的适应培植条件。哈耶克提醒人们,未知的也是不可计划的,“既然进步含有对未知之物的发现,所以它的结果必然是不可预知的。进步总是引导我们迈向未知世界,所以我们最多只能对产生进步的那些力量有某种了解。…… 人类的理智既不能预知未来,也不能刻意塑造未来。它的进步表现在不断地发现错误(哈耶克 1999:67)。”

哈耶克的经济理论和社会理论对个人的设定从来不是极端还原主义所主张的 “个人主义” 个体,不是方法论个人主义,也不是现代主流经济学所主张的 “经济人”,而是一种考虑制约个体行动的制度背景和人际互动综合后果的自由个体。所谓方法论个人主义,一般的理解是,社会现象原则上只能根据组成社会的个体的特性、目标和信念来解释,这意味着解释社会现象的所运用的机制在个体水平上,既不超越也不低于个体层次如基因和人类文化群体层次的解释(B.Caldwell2002:291)。哈耶克秉持的个体假设是他所谓 “真个人主义” 的个体,而他的真个人主义是全面理解个人自由与自发秩序的个体。“真正的个人主义是一种旨在使自发社会产物之形成易于理解的理论。…… 真正的个人主义相信如果保持每个人都是自由的,那么他们取得的成就往往超出个人理性所能设计或预见到的结果”(1989:11)。这一设定意味着,人类个体置身于制度结构和社会过程之中,其中 “人类理性…… 必须被理解为在一种人与人之间相互作用的过程中,任何人的贡献都要受到其他人的检验和纠正”(哈耶克 1989:15)。因此真个人主义的基本观点是,理性个体认识到并认可人类经历了一个演化社会过程,在此过程中人类已经取得了未经任何个人设计或理解的成就,它的确超过了个人的智慧。不仅如此,理性在此过程中诞生、又构成这一过程之一部分并继续成长;人类理性本身置身于它自己制造的链条中(哈耶克 1989:30)。由此可见哈耶克的个体设定充分考虑演化而来的制度背景。文明社会中正常的个体是理性个体,而理性只有当个体被抛入传统并在所谓幼态持续期浸淫到传统中才能习得。理性由以习得的传统显然是 “未经个人理性有意识支配的事物”(哈耶克 1989:31)。正是认识到和认可那些作为自由人展开自由探索的 “未经个人理性有意识支配的事物” 背景,理性和个人自由才是可能的。如果我们拒绝承认那些 “未经个人理性有意识支配的事物”,其功能势必无法发挥,于是我们势必利用理性设计的替代物去实现那些功能 —— 这正是后文将要谈及的 “全盘性再造社会运动” 思潮想要做的。

并不像许多二手文献所里理解的哈耶克的经济和社会分析总是以方法论个人主义所指的 “个人” 作为分析起点。哈耶克所理解的 “个人” 不是新古典经济学的 “经济人”,也不是米塞斯所倡导的 “行动人”,而是总是置身于制度背景中的个人,“他更关心从市场或制度层次涌现出来的更大的模式”(B.Caldwell,2001)。例如哈耶克在强调个人自由时总是同时强调个体行动受到一般规则的约束,而自由也只能是普遍遵守这些一般规则的结果。“本书(指《法、立法与自由》)的命题认为,一种允许所有人运用自己的知识去实现自己的目的且只受正当行为规则约束的自由状态,有可能为实现他们自己的目的提供最佳条件。…… 个人自由,无论它存在于何处,很大程度上都是人民普遍尊重这样一些原则的结果。…… 自由得以维护…… 是原则始终支配着公众意见”(哈耶克 2000a:86)。可以明确的是,哈耶克所使用的方法论个人主义与其文化演化和群体选择思想是内在一致的、并无冲突(B.Caldwell2002:288)。

认识到基于个人自由和自由企业制度的探索、试错过程必然展现为一个开放的演化过程,哈耶克的经济思想和社会理论带有明显的演化论特征。当然,哈耶克承认和赞赏达尔文演化论 “变异 - 遗传 - 选择” 基本演化原则和演化观念,但明确拒绝人类社会领域的演化现象简单地作为生物学领域达尔文演化类比,也就是明确指出 “文化演化” 不同于 “生物演化”。“选择过程在导致社会制度得以型构的文化传承中发挥作用的方式,与这种选择过程在天生的生物性状的选择及其生理学上的遗传而得以传承的方面发挥作用的方式之间,存在重大差异”(哈耶克 2000a:23)。也正是在这一辩解中,哈耶克指出文化演化的选择单位是规则、惯例或制度,而不是个人,据此与名声狼藉的社会达尔文主义区别开来;与此同时,这也表明哈耶克秉持的方法论个人主义不是那种视个人为选择单位的类型(B.Caldwell,2001)。哈耶克还对作为演化选择单位的规则、惯例或制度作了进一步解释,指其为 “个人所具有的那些以文化方式传播或存续的能力”(哈耶克 2000a:23)。我们可以把哈耶克所界定的前述这种 “能力” 理解为 “文化性状”,这种文化性状当然存在于群体中的每一个个体身上,但又不能理解为还原论个体事实,因为任何一种规则、惯例或制度,仅当它被一个群体承载时才发挥作用。事实上,不存在一个人的规则、一个人的惯例或一个人的制度。任何文化演化意义上的文化性状必然是为群体中所有个体所共享的 “社会科学事实”,或者说关系事实。

二、涌现性与自发秩序

早在 1945 年题为 “个人主义:真与伪” 的著名演讲中,哈耶克就明确提出了 “自发秩序” 议题并将其称之为 “伟大发现” 和 “伟大主题”,此后这一主题持续不断地出现在哈耶克作品中。“人类赖以取得成就的许多规章制度,已经在没有计划和指导思想的情况下产生出来”(哈耶克 1989:7)。为论证自发秩序,哈耶克反复引证弗格森的著名论断并在 1970 年代著作中发展了这一论断,“国家的建立是偶然的,它确实是人类行为的结果,而不是人类设计的结果”(哈耶克 1989:8)。此一论断的关键在于否认存在独立而先验存在的理性设计人类社会制度。社会科学中的自发秩序理论是一种关于文明生长方式的解释 —— 文明是适应性演化的产物,从而也是哈耶克为自由辩护提供不可或缺的理论基石 —— 自由为未经有意识设计的事物提供生长机会。自发秩序议题如此重要,以至于哈耶克将其视为我们理解经济生活和绝大多数社会现象的基础。

自发秩序理论在哈耶克整个思想脉络中占据中心地位,而 “涌现性(emergent propert)” 概念几乎可以等同于 “自发秩序” 概念。涌现性概念是理解从规则生成秩序的关键。虽然哈耶克极少使用 “涌现性” 概念,但其自发秩序理论很大程度上依赖于 “涌现性”。所谓 “涌现性”,描述的是复杂适应系统分层现象。构成复杂适应系统的元素或组成部分(层级 1)通过特定规则结成特定结构发生相互作用,在系统整体层次(层级 2)呈现出特定特性和秩序状态,整体层次上的特性与组成部分间的联接规则、结构方式和相互作用关系具有紧密因果关系,因而不能在孤立的组成部分中发现。复杂现象不限于 2 个层级而是涉及到多层级选择,每一个较低层级构成较高层级的元素,在每一次层级转换界面都存在涌现性现象。涌现性理论的一个重要推论是,高层级上呈现出来的性质不能仅仅通过还原到组成元素本身得到因果解释,还必须考虑(1)这些组成部分是如何被安排的、(2)它们如何通过特定规则组成特定结构,以及(3)它们之间的相互作用方式至关重要。从涌现性理论我们可知强微观还原论的错误在于,它只考虑组成元素本身特性而排除了秩序中的规则、结构和关系维度(例如宏观经济学的总量分析属于典型的还原论思维)。在《复杂现象论》一文中哈耶克明对 “涌现” 现象做了初步描述,“因为相互之间存在简单关系的要素数量增加,而引起‘新’模式的‘涌现’,意味着这个更大的结构作为一个整体具有某些普遍和抽象特征,只要普遍结构得到保留,它们就会独立于个别要素的具体数量而反复出现,…… 这种结构是自我维持的”(哈耶克 2003:499-500)。哈耶克对涌现性理论的最初运用是在他 1952 年理论心理学著作《感觉的秩序》中。从外部物理世界现象到我们感知到的心智现象转换过程中,首先是我们的感觉器官不断接受外部世界刺激转换为神经脉冲传输到大脑神经系统中,刺激信号从一个神经元传输到另一个神经元,神经元网络构成一种有特定结构和关系的网络联接系统,这种网络联接系统根据我们对外部环境适应需要接受演化选择,正是这种演化中的神经元联接系统整体涌现产生了所谓 “感觉的秩序”(Paul Lewis,2012)。这样,按照哈耶克的心智理论,意识现象和心理能力是一种来自于大脑神经系统的涌现性产物,人类的心智乃是一种下一层及元素间关系涌现出来的秩序。我们不能在单个的、或未结构起来的神经元中寻找到意识或感觉现象世界的根源。意识存在于有特定关系、层级结构的神经元网络整体之中,而且这种关系和层级结构整体每天都因接受新的刺激信号(例如我们的学习活动)而处于不断修改从而进化进程之中。

可用涌现性来阐释自发秩序,但涌现性并不等同于自发秩序,哈耶克在二者的区分上显得含糊。Paul Lewis(2012)对哈耶克使用的这两个概念此作了清晰区分,“涌现性概念表示系统内元素之间的规则约束、结构安排、相互关系与作用方式,在此前提下,系统整体拥有的涌现性质在孤立的部分中不存在。自发秩序概念表示一个过程或机制,通过这个过程和机制,相关部分被如此安排以形成承载和展现涌现性的整体”。这意味着出现涌现性的场合并不排除理性设计,例如经济中的企业与市场,企业内的分工、组织设计和管理具有显著的理性设计,企业整体具有涌现性;而自发秩序则把分散的理性设计作为多样性前提,关注的是企业海洋中通过价格机制实现的自发协调,市场秩序本身也是涌现性,这里涉及到从个体到企业以及从企业到经济系统的多层级涌现。

基于涌现性这一相同理论逻辑,心智和市场秩序属于自发秩序两个不同的案例。涌现性和自发秩序的思想在哈耶克的(1)价格机制与市场秩序的经济学研究和(2)从规则到扩展秩序的政治哲学、文明的本质和文化演化研究中得到充分的体现。

如果有关资源配置的全部知识是完备和完美的,且能够被任何人或有关机构掌握,那么经济系统的中的竞争是不必要的。就资源配置而言,恰恰存在科学知识之外的知识 —— 有关特定时间和地点的知识是分散分布、局部的,且不是以任何意义上的整体的方式存在,因而也不能被整体上收集和利用,因而基于这种知识的决策只能被有关当事人个人作出(Hayek,1945)。另一方面,偏好、技术和资源禀赋总是变化的而不是恒定不变的,因此前述知识总是需要不断被发现、收集和利用。更精确的统计和更高性能的计算机并不能解决哈耶克所谓知识分工和分散知识利用问题。解决这一问题办法是竞争。竞争是一个形成意见的过程,一个发现某些事实的方法,一个发现程序,总之,一个适应(adaptation)过程(Hayek,1948:103-106;哈耶克 2000d:120)。而相对价格体系则被理解为一种信息交流机制,一种记录变化的工具或一种通讯系统。相对价格体系的精妙之处在于其运转所需知识是 “经济的”,即经济参与者主体只需要根据局部信息采取行动而达到全局有序(Hayek,1945)。这是哈耶克心中理想的自发秩序的典型例证。这种机制不是人类精心设计的产物,它是一种人类偶然发现的,未经理解而学会的体系,人们在价格机制的引导下并不懂得他们决策的意义远远超出了其直接目的的范围。此类问题不单单是经济学的问题,它几乎与所有社会现象 —— 语言、道德、货币、法律和制度有关,它真正构成一切社会科学的中心理论问题(Hayek,1945)。

哈耶克在经济研究中提出的知识分工、分散决策和竞争理论具有明确的规范含义,那就是只有在自由企业制度和自由制度框架的社会中这一切才是可能的,“资本主义在利用分散的知识方面有着更为优越的能力,因此我们只能维护资本主义”(哈耶克 2000b:4)。市场秩序作为自发秩序的经典例证很大程度上为哈耶克论证自由提供了依据,也为他把这种论证扩展到政治哲学和文化演化研究提供了坚实基础。哈耶克的政治哲学和文化演化理论的基本命题可以概括为 “演进理性主义”:(1)心智与社会共同演化原理:即人类心智和理性与人类文化传统、行为规则和惯例是同一个演化过程产物。(2)无设计者的设计原理:“存在秩序的地方一定存在某个设计者” 的观念是错误的,人类行为规则系统和社会制度不是理性设计的产物。人脑连同心智是生物演化和文化演化协同演化的产物。被隔离起来长大的人类个体没有任何理性,只有个体浸淫于社会传统中被抚育从而人脑作为一个容器(receptacle)被装入了文化传统时才可能具备理性(Hayek1988:17)。给定人脑这个生物学构造前提,人类心智与广义人工制品(哈耶克提到的有惯例、传统、文化传统、行为规则、道德规则、习俗)共同演化。如果广义人工制品世界统称为 “传统”,那么哈耶克在休谟命题的基础上大加阐述的一个命题是 —— 在人类文化群体世界,心智与传统共同演化。心智现象出现以后,演化出来的理性(意识作为人类神经元群达尔文演化的涌现,行为规则系统作为人类文化群体选择的涌现,此双重涌现体现在人类个体中的新适能力我们可称之为理性能力)无疑是文化演化进程中出现的最杰出高峰。理性介入演化进程以后导致一种新类型的演化即文化演化的出现,其中 “复制者” 由行为规则构成,“行动者” 由人类文化群体构成。“行动者” 本身不是单个的人类个体,但单个人类个体具备了理性能力,具备理性能力的个体和组织可以修改作为复制者的行为规则(Hayek1973: 17);“我也不想否认,若是抱着审慎谦恭的态度,采取点滴改进的方式,理性可以在评价、批判和摒弃传统制度与道德原则上发挥指导作用”(Hayek1988:8)—— 这是一种全新现象,在任何无生命、有生命的非人类社会领域,演化中不会出现复制者被有意识修改。但是哈耶克明确指出这种修改并不具有全局指导意义,因为理性本身是其修改对象的产物而不是相反,而且理性对行为规则的修改仍然需要接受文化演化的演化选择检验。所谓自发秩序的自发性体现在一下三点:一是行为规则系统的产生不是这个演化进程之外任何超级理性主题设计的产物,而是群体选择的结果,是 “许多代人的行为的产物,不是人之设计的结果”(Hayek1973: 20; 38)。关键是,群体选择过程中,其中的个体并不总是意识到采纳某种规则就一定具有生存优势,而是无意识地采纳甚至带着抵制情绪地采纳,群体选择层级上具有生存优势或具有竞争力的规则体系被选择出来不是群体内任何个体理性设计的结果,换言之,行动主体只根据局部知识作出响应行为(在受 “规则遵循” 约束的同时),而对作为原因的规则与有益的秩序后果之间的因果逻辑完全不知晓。二是市场秩序或更一般的社会合作秩序层级上,复杂的交易、分工合作体系或从个体视角观察到的彼此预期间的协调性,人类合作秩序所具有的强大功能远远超出任何单个个体、单个组织的能力所及范围。三是复杂的社会合作秩序没有可感知的空间秩序形象;它是抽象的,只能由心智予以重构来把握(Hayek1973:53)。需要补充说明的是,哈耶克认为自发秩序并不是仅仅依赖于自发演化的规则体系,理性设计的规则体系也是支撑自发秩序的规则来源。无论是哪种规则体系,都需要行为主体在遵循规则体系时与具体环境中特定情势的知识相结合以响应环境信号对不可预见之情形进行适应性调整。

三、文化演化和群体选择

文化演化是一个达尔文基本演化原则作用在人类文化群体中的规则、惯例或制度上的反复运行过程,其中规则、惯例或制度正是演化机制中的 “复制者”,而承载这些复制者的 “群体”(group)构成 “行动者”。相对生物演化而言文化演化的特别之处有三点(Hayek1988:25):复制者被复制或传承的方式是拉马克式的(Lamarckian)而非达尔文式的(Darwinian),也就是说复制者通过学习、模仿的方式在群体内或群体间扩散,而不是通过基因遗传的方式从亲代遗传给子代。第二个不同点是文化演化的速率远远高于生物演化由此导致不同时期形成的适应间的冲突,这源于前述文化演化的复制方式,也与人类特有的语言能力、复制者传播技术快速发展直接相关。第三个不同点,文化演化是群体选择式的。在指出以上三个不同点之后,哈耶克指出,达尔文基本演化原则和演化观念同样适用于文化演化,二者都是一个响应不可预见事件和不可预测环境变化的连续适应过程(Hayek1988:25)。在达尔文演化原则中的遗传原则中,哈耶克采用的是 “获得性遗传” 即拉马克式的,但这只是达尔文原则中的一个局部修改,此外再考虑到达尔文本人在《人类的由来》中也涉及到群体选择中部落中和部落间创新、艺术模仿,那么哈耶克的文化演化仍然是达尔文式的(Alain Marciano,2009)。达尔文在《人类的由来》中的确涉及到了群体选择理论,只不过他采用的群体概念是更具生物学色彩的 “部落(tribe)” 或 “community(共同体)”,且其关注中心依然是竞争的个体。“考虑到特定程度的心智力量,情况就完全不同了,人们主要地、或绝对地从共同体的好处中获益,群体中的个体因而间接地获得生存优势”(Darwin1988:285-286)。这里达尔文意识到了社会性生物与非社会性生物的差异,特别是理性介入演化进程以后,演化机制出现了重大差异。虽然达尔文始终把选择作用对象放在个体上,但是他还是明确地看到群体竞争现象,即个体间接地从群体中获得生存优势。

哈耶克明确提出了群体选择理论。生物学家的一般共识是生物演化以个体竞争方式发生,生物演化中群体选择是否存在还存在广泛争议。文化演化以群体选择的方式发生,哈耶克明确文化演化中的选择单位是群体而不是个体。首先哈耶克试图澄清长期以来人们不加区分的 “规则” 与 “秩序”,如 “法律秩序” 的说法,用演化论术语说,个体行为的规则体系是人类文化群体的 “基因型”,而呈现的秩序状态则是其 “表型”。这样的行为规则包括有关分立的财产、诚信、契约、交换、贸易、竞争、获得和隐私的规则(Hayek1988:12)。各个竞争的人类文化群体遵循和实践不同的规则 “基因型”,导致不同的 “表型” 后果,不同的基因型导致不同的表型,而某些个体行为规则体系也可能导致无序状态(见图 1.)。重要的是,哈耶克明确提出文化演化的选择单位是群体。“个体行为规则的遗传(很大程度上也包括文化传递)发生在个体与个体之间,而所谓对规则的选择,是根据所产生的群体秩序有效性的大小进行的”(哈耶克 2000d:534);“规则一般是通过竞争,按照它们对人类生存的价值而得到选择”(Hayek1988:20)。而且惯例和规则之优胜劣汰的进化(对人类社会和文明的进化)具有决定性的重要意义(哈耶克 2000c:499),因为相对于人类在生物进化而言文化演化的速度极快且几乎淹没了前者,相对后者而言前者是微乎其微的,这一点已经在研究文化演化的生物学家和社会科学家中取得共识。对于惯例和规则的进化的发生学,哈耶克谈到,“为了理解我们的文明,…… 这种扩展秩序并不是人类的设计或意图造就的结果,而是一个自发的产物:它是从无意之间遵守某些传统的、主要是道德的实践中产生的,其中许多这些实践人们并不喜欢,他们通常不理解它的含义,也不能证明它的正确,但是透过恰好遵循了这些实践的群体中的一个进化选择过程 —— 人口和财富的相对增加 —— 它们相当迅速地传播开来”(哈耶克 2000c:1)。早在《自由宪章》中哈耶克就深入阐述了群体选择的演化进程拣选出我们的道德准则、价值观和信念。“我们承认价值是进化的结果,…… 我们没有理由怀疑,这些价值是由创造了我们智力的同一种进化力量创造出来并加以改变的。我们所知道的只是关于好坏的最终判断,这种最终判断不是根据个人智慧而是根据群体的衰落作出的,如果群体衰落了,便证明他们坚持了‘错误的’信念”(哈耶克 1999:61)。固然,群体内存在真实的甚至是严酷的竞争,但是在阐述社会或文明的演化时,哈耶克严格采用了群体选择思想,群体衰落、群体兴旺、群体成功、群体生存概念被广泛采用,也就是说文化演化的选择机制作用在群体层次。

图 1. 哈耶克的群体选择模型(原文图片已沉寂)

Todd J.Zywicki (2000) 指出,一个可行的生物或文化群体选择模型必须包含三个特征:(1)相对繁荣的群体或者说具有群体间竞争优势的群体必须得到足够多的好处,以使群体中的成员能够从采取那种文化规则与实践、文化信念或基因特性中受益。(2)基因特性、文化规则与实践必须有某种手段或途径扩散到新的群体中去。(3)最重要的是,群体必须能够处理好搭便车的问题。文化规则促使个体追求的目标有助于促进群体间(between-group)竞争优势,而不是个体的群体内(within-group)竞争优势。发现和惩罚背叛合作的行为以收获合作剩余的规则、能力随着群体间竞争一并演化。

在哈耶克各时期著作有关文化演化的阐述中,完整涉及到上述群体选择模型的三个方面。

任何演化进程的前提是复制者的多样性及其不同的适应度。当某些复制者具有较高的适应度时,表现为搭载复制者的行动者也就是文化演化中的人类文化群体具有竞争优势。如何描述这种竞争优势的呢?哈耶克所提及的衡量标准是人口、财富的相对增加(哈耶克 2000b:1);或者是在适应上具有差异劣势群体的消失。引导文化演化进程的是 “不同群体从各自采纳或遵循的惯例中所获得的差异优势”(哈耶克 2000c:501)。“保留这些惯例的群体必须是取得了明确的优势,使他们能够比另一些群体更为迅速地扩张,并最终胜过(或同化)那些不具备这些惯例的群体”(2000b:45)。显然,哈耶克没有简单地采用生物演化中的繁殖适应度(reproductive fitness)或繁殖优势作为单一衡量标准 ,但哈耶克的确考虑到了人口因素,但这里的人口因素是指遵循和实践同类规则系统的人类文化群体的人口数量,而不是生物学繁殖意义上的人口数量,例如被文化同化也是特定群体人口扩张的方式之一。哈耶克对群体竞争中较强适应度群体的衡量指标散见于从 1960 年到 1988 年各期著作,综合起开看,这个指标是一个考虑了文化演化特殊性的综合指标,而这个指标必须放在演化时间尺度上来观察:即优势人类文化群体的综合竞争力,它可以表现在遵循某些行为规则系统的群体的人口规模、财富规模、军事力量、对其他群体的吸引力和吸纳能力等。

在群体演化选择过程中,优势行为规则系统如何扩散到新的群体中去?哈耶克也论及演化选择的发生学过程。在文化演化过程中在特定观察时期占据优势的人类文化群体并不会一劳永逸地如此,自然环境和社会环境的变化和不确定性始终是甄别优势群体的约束条件,那些适应变化环境的群体被称为优势群体,当然某些行为规则系统发展出相对灵敏和有效响应变化的规则适应是可能的,但是环境的根本确定性是人类面对的基本事实,所以不能断言某个优势人类文化群体永远具有优势地位,这种断言否定了文化演化进程本身。这样,我们对优势群体行为规则系统扩散到其他群体中的观察不可避免是截取演化进程片段的观察,而这种扩散发生过程是一个响应环境变化反复作用的进程。规则扩散无非被动接纳和非被动接纳两大类型。哈耶克没有排除优势群体行为规则系统扩散过程中可能以暴力入侵、劣势群体消失的方式发生,但是他认为占据绝对主导的过程是一个非有意识理性控制、自身自发的方式发生的,而且哈耶克考虑到这一论断的规范含义对于当今时代人们具有极强的警示意义(试图用理性设计直接干预文明进程),所以他在这个主题上不遗余力、反复铺陈。“这些群体(指相对劣势群体)不知不觉地、迟疑不决地甚至是痛苦地采取了这些做法,使他们共同扩大了他们利用一切有价值信息的机会”(哈耶克 2000b:1)。这些新规则得以传播,并不是因为人们认识到它们更有效,或能估计到它会得到扩展,而是因为它们使遵守的群体能够更成功地繁衍生息,并且能够把外人也吸收进来(Hayek1988:16)。

成功的群体必须处理好搭便车的问题,或者更一般地,处理好个体行为违背规则的问题。群体选择始终面临一个难题即群体优势更源于其复制者即可行为规则系统,仅当行为规则系统被群体成员遵循时其表型优势才能显现出来,然而,任何一个群内个体都面临着一个权衡,遵循规则和不遵循规则,不遵循规则可能带来直接的生存优势;但是不遵循群体规则的策略行为一旦传播开来就会威胁到群体优势或合作剩余。因此成功的优势群体必定有效而成功地处理好了个体行为违背规则的问题。当然,这种 “处理好” 包括一些演化适应,如群体所谓 “强互惠者” 个体维持在某个特定的最低比例,也可能包括有意识的制度设计如现代社会中立法机构旨在惩罚违背规则的立法。在人类早期时代,人类文化群体相对较小,常见的惩罚措和机制可能包括驱逐出群体、对被驱逐的恐惧(哈耶克 2000d:547);在文明时代,阻止搭便车的系统规则被建立起来,如制度化的宗教信仰、习俗与禁忌、分立的财产权规则和法律系统,其中最直接的惩罚就是剥夺自由。

四、“演化错配” 与浪漫主义全盘性社会改造思潮的兴起

哈耶克要证明中央计划经济的不可行性以及进一步证明其理性自负的本质,所需要援引的学理资源远远超出了正统经济学的范围。经济学训练与演化论研究相结合使哈耶克得出逻辑自洽、令人信服的规范结论。从最初论证中央计划经济之不可行性一发不可收拾,进而从负面角度梳理其错误观念根源;从正面角度探索理性、传统与自由文明的创造力,以此为理论基础,编织自由社会的制度经纬,形成 1960 年的《自由宪章》巨著。待到 1970 年代写作《法、立法与自由》以及晚年最后一本著作《致命的自负》时,哈耶克的演化论思想与经济学的结合已经达到那个时代最高水准和最完美整合,此时他的主题已经从诊断特定时代的灾难根源转向论证文明的本质、文明的敌人以及如何捍卫文明。基于经济学背景、从人类文化演化的大尺度思考,哈耶克的思想穿透了文明的本质。在漫长的人类社会演化进程中形成的本能、传统和理性三种适应(adaptation)中,广义文化演化意义上的 “传统” 是指导和约束人类行为最厚重的规则层,恰恰是本能和理性的反叛,或者是以构建新道德服务于旧有的本能、或者是用科学的谬误摧毁扩展秩序不可或缺的价值的企图,构成了对文明的现实而持久的威胁,此二者,我们可以纳入到 “演化错配(Evolutionary mismatch)” 的议题下讨论其规范含义(见图 2.)。

图 2. 人类文化群体的演化与演化错配(原文图片已沉寂)

资料来源:Evelyn Glick,Wolfgang Glick (2001).F.A.Hayek’s Theory of Mind and Theory of Cultural Evolution Revisited:Toward an Integrated Perspective.Mind and Society,3,Vol.2,pp.149-162. 有改动。velyn

所谓 “演化错配” 是先前的演化适应性状与已经改变的环境之间的不均衡状态。被基因编码的性状(本能倾向)或类似于生物学性状的由特定习俗和惯例引导的行为已经不能在现代社会环境中良好地起作用 —— 尽管当初它被发展出来的时候是对当时环境条件的良好适应 —— 这是因为文化演化的选择压力强且复制者扩散借助于拉马克方式,因而文化演化远快于基因演化。而现代社会环境已经根本不同于早期人类社会,于是先前的适应出现功能失调。演化错配在解释人类行为中具有中心作用(Terence C. Burnham,2013; Ulrich Witt,2014)。在现代社会背景下,演化错配的典型表现是 “本能和理性(对传统)的反叛”(Hayek1988:48)。

哈耶克对文化演化的初次阐述出现在《自由宪章》。哈耶克初次触及文化演化主题是从对 “演化错配” 的洞察开始的。他在此书第三章 “进步的一般意义” 的立意是要从根本上驳倒中央计划经济和自由主义所面对形形色色的敌人,为此必须驳倒波普尔曾经严厉批判的历史决定论。他认为完成这项任务必须深掘到文化演化的主题上来。哈耶克观察到人类文明史是一个快速的文化演化过程造就的,而这一快速文化演化进程势必与慢几个数量级的生物演化 “不合拍”,这就是哈耶克从理论直觉上理解到的 “演化错配”—— 这个至今困扰着人类的难题,我们可以称之为文明演化面临的根本性难题。“一部文明史,在不到 8000 年的短暂时间里,已经创造出构成人类生活特质的几乎所有东西。我们祖先中的绝大多数在新石器时代初期就由狩猎生活进入农耕生活,并且很快进入都市生活,这大概是 3000 年前的事。因此毫不奇怪的是,在某些方面,人类生理机能的变化以及人类非理性部分的适应性都不跟不上这种迅速发展变化的节奏。人的本能和情感也更适应于狩猎生活而不是文明生活。…… 人类是在经历过了 50 万年的狩猎生活后,不久前才开始采取这种生活方式,它酿成了一些至今仍然困扰着我们的问题(哈耶克 1999:65-66)。” 在这里,哈耶克在两个方面的思考令人印象深刻,一是把如何理解现实社会的问题(自由社会的基本特征是什么以及如何驳倒自由社会的敌人)引向对演化时间尺度的文明发展的观察,二是对演化错配的直觉式洞察。社会生物学教父 E.O. 威尔逊的里程碑著作《社会生物学》1975 年才出版,而哈耶克 1960 年对文化演化研究的基本结论与 15 年后专业生物学家的结论是一致的。在《致命的自负》中,“演化错配” 得到更简洁的表述:“在人的本能倾向和使得他们得以扩展的通过学习得到的行为规则之间的冲突,大概是人类文明史中的一个主要问题”(Hayek1988:18)。

语言、分立的财产权利、家庭制度、道德、货币、贸易、自由契约和法律是历经长期演化选择过程的产物,它们构成扩展秩序不可或缺的规则基础。“我认为强烈的本能和理性主义冲动会颠覆资本主义所需要的道德和制度”(Hayek1988:9),其中 “强烈的本能” 是指哈耶克所谓 “原始集体主义情绪”,这种本能情绪倾向是在大约 50 万年的时间里形成的对当时自然环境和小规模群体社会环境的适应。然而这种过去适应与最近 1 万年以来向抽象社会或开放社会转变形成必须的规则体系产生冲突,根深蒂固的本能情绪反抗抽象的行为规则体系,因此向文明迈进的过程某种程度上也是原始集体主义情绪本能受抑制的过程。开放社会可能的脆弱性在于,受到抑制的本能总是试图寻突破开放社会规则的规训而爆发出来,这被哈耶克成为 “以原始情绪为基础的返祖现象”(Hayek1979:165)。基于原始情绪的返祖现象在现代社会表现为对所谓社会正义或分配正义的追求,以及最具破坏性的建构主义道德观念 —— 平均主义(Hayek1979:170)。在分立的财产权基础上依靠价格机制协调的大范围合作秩序中,“经济” 真实含义是无数市场参与者互动的规则、结构和秩序,其中并不存在一个单一控制中心专司 “分配”,任何个体从合作秩序中的所得依赖于数不尽的因素,“分散的个人所得结果既不是出自别人的意图,亦非别人所能预测…… 在不存在分配者的地方不可能有分配的公正”…… 社会公正的根深蒂固的信念,根源于我们全都从另一种类型的早期社会 —— 人类在这种社会里生存的时间要大大长于现在的社会 —— 里继承了某些根深蒂固的、同我们今天的文明已不相适应的本能(适合 15-40 人小规模狩猎群体生存的情感本能)”(哈耶克 2000d:298-309;Hayek1979:160)。

理性无疑是人类演化中出现的一座高峰,但正确利用我们的理性能力对于合作秩序存续至关重要。对此哈耶克区分了演进理性和建构理性。建构理性把理性理解为根据给定逻辑前提得出具体详尽后果,这是对理性极其偏狭的理解。建构理性的逻辑推论是,有秩序的地方必存在设计者,未经自觉设计的东西不可能完成达到人类的意图更不可能构成其基本前提(哈耶克 2003:86),因此想要达到某种理想秩序状态必须由理性设计来操控。而演进理性则是指 “抽象能力”、“有限理性”、“理性不及” 和规则遵循,即理性乃是心智的一种属性 —— 抽象,即把特别复杂现象中各种具体的特定情势归并为一些类别以作出特定模式回应(哈耶克 1999:34),以及认识到理性本身的有限性 —— 理性所能控制的范围与限度;认识到我们能够从并不能意识到事物或过程所能获得的好处;规则遵循本身就是理性行为(哈耶克 1999:33)。演进理性的一个明确规范含义是:对整个社会有意识控制必须严格限定在构成合作秩序基础的一般规则 / 抽象规则 / 正当行为规则系统的实施方面。建构理性乃是对 “正确运用理性” 的反叛。建构理性经常高估理性本身,这几乎是文化演化进程中的一个悖论,因为高估理性的后果是人们试图 “把整个社会变成一个由理性指导和控制的机器”(哈耶克 1999:37),由此对合作秩序构成极严重的破坏性后果。建构理性错误地把理性看作文化演化进程之外的独立而先验的存在,甚至认为人类理性能够审视、检验甚至操控文化演化进程 —— 这无疑为人类社会和文明生长作一种超自然解释,建构理性由此走向 “正确利用理性” 的反面。“社会工程师” 角色是对对建构理性主义者的生动写照。科学技术工程师按照设计蓝图建构工程对象,社会工程师以其无限理性能力、完美知识为预设前提设计社会事务各领域的蓝图,按照所设计的蓝图 “施工”,在道德领域它声称通过理性审查改造我们的道德体系;在经济领域它用全盘性中央计划配置全部资源;在政治领域它试图用集权无孔不入地控制社会,删除蓝图之外一切社会自组织行动;社会工程师甚至涉足到艺术创作、科学研究和宗教信仰各领域,成为那种社会中唯一真正的主宰者。它以理性使者出场,变身为全权主宰社会的造物主 —— 从而从理性走向理性的反叛。

五、讨论

特定时代背景和研究生涯影响哈耶克的思想形成和走向。哈耶克经历两次世界大战,目睹了德国纳粹统治和中央计划经济在俄罗斯的实验,又经历战后福利国家的兴起;从学术生涯来看哈耶克早期受维也纳小组的影响,1950 年代又在芝加哥思想委员会参与广泛的跨学科交流,这使他的经济学研究必然与新古典正统范式保持距离。他首先要面对的问题不是一般均衡理论的技术细节论证,而是必须回答那个时代紧迫而重大的主题:一个容纳自由的繁荣经济系统组织起来如何可能。知识、自由、规则和秩序是哈耶克思想脉络中的关键词。要驳到中央计划经济理论,他借助于萦绕他几十年的理论心理学有关感觉秩序 —— 复杂现象中涌现秩序的一个特例;借助于知识论和苏格兰道德哲学家对理性、自由与秩序的研究,发展出有鲜明奥地利学派特征的资本理论、货币理论和商业周期理论。此后他把理论视角延伸到对整个政治经济社会秩序的全面研究中来,探查 “社会合作如何可能” 这一社会科学中心议题,这把他的研究引向文明的本质、文明的成长、文明的演化、文明的捍卫问题。他所需要的理论资源大大超越了经济学的边界,实际上他需要发展出一个基于群体选择的文化演化理论,而本能、理性、传统被解释为文化演化进程中的 “适应”。哈耶克与那个时代的生物学家、文化人类学家、系统论和控制论科学家齐头并进,都在探讨复杂现象中秩序的自发涌现问题。哈耶克的文化演化理论散见于各处,他没能在一部著作中专门阐释,但是他对中央计划经济的批判、对自由社会的制度基础的论证、对社会主义的致命自负的批判,都实质上运用了文化演化理论。

自由价值是哈耶克一生几乎所有著述涉及的论题,而它的终极依据恰在其文化演化理论当中。哈耶克文化演化理论的核心是群体选择理论,自发秩序理论只是它的推论。但哈耶克对变异、复制、选择的具体演化机制的刻画是粗线条的;他也没有对选择单位、多层级选择、每一个层级上的复制者和行动者进行细致区分和刻画;他对群体选择中适应度的解释显得模糊,他明确拒绝了生物演化中的生殖适应度作为群体选择中的适应度,但并没有明确提出一个合宜的替代选择。

参考文献:

-

哈耶克.《法律、立法与自由(第一卷)》[M],中国大百科全书出版社 [M].2000a

-

哈耶克.个人主义经济秩序 [M]. 北京:北京经济学院出版社,1989.10

-

哈耶克.经济、科学与政治[M].南京:江苏人民出版社,2000d.

-

哈耶克.科学的反革命[M].南京:译林出版社,2003.2

-

哈耶克.通往奴役之路[M].北京:中国社会科学出版社,1997.12

-

哈耶克.致命的自负[M].冯克利译,中国社会科学出版社,2000b.

-

哈耶克.法律、立法与自由(第二、三卷)[M].中国大百科全书出版社,2000c

-

哈耶克.自由宪章[M].中国社会科学出版社,1999

-

B.Caldwell(2001). Hodgson on Hayek: a critique. Cambridge Journal of Economics,25,539-553

-

B.Caldwell. Hayek and Cultural http://Evolution.in Uskali Maki edited. Fact and Fiction in Economics:Models, Realism, and Social Construction. NewYork:Cambridge University Press 2002.

-

Todd J Zywicki(2000).Was Hayek Right About Group Selection After All? Review of Austrian Economics; Feb .13:81-95.

-

Alain Marciano(2009).Why Hayek is a Darwinian (after all)? Hayek and Darwin on social evolution. Journal of Economic Behavior & Organization 71 52–61.

-

Darwin, C., 1988. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Encyclopedia Britannica, London (1871).

-

Hayek,1988.The Fatal Conceit:The Errors of Socialism. London: Routledge.

-

Hayek,1973. Law, Legislation and Liberty: A new statement of the liberal principles of justice and political economy. Volume 1.Rules and Order. Chicago:The University of Chicago Press.

-

Hayek,1979. Law, Legislation and Liberty: A new statement of the liberal principles of justice and political economy.Volume 3.The Political Order of A Free People. Chicago:The University of Chicago Press.

-

Terence C. Burnham(2013) Toward a neo-Darwinian synthesis of neoclassical and behavioral economics. Journal of Economic Behavior & Organization 90S.S113– S127.

-

Evelyn Glick,Wolfgang Glick(2001).F.A.Hayek’s Theory of Mind and Theory of Cultural Evolution Revisited:Toward an Integrated Perspective.Mind and Society,3,Vol.2,pp.149-162.

-

Peter J.Boettke(1990).The Theory of Spontaneous Order and Cultural Evolution in the Social Theory of F.A.Hayek. Cultural Dynamics.Vol.3.1,pp61-83.

-

Paul Lewis(2012).Emergent properties in the work of Friedrich Hayek. Journal of Economic Behavior & Organization 82 (2012) 368– 378.

-

Hayek(1945). The Use of Knowledge In Society.American Economic Review, XXXV, No. 4 (September), 519-30.

-

Hayek,1948.Individualism and Economic Order. Chicago:The University of Chicago Press.

-

Ulrich Witt(2014).The future of evolutionary economics: why the modalities of explanation matter. Journal of Institutional Economics / Volume 10 / Special Issue 04 / December , pp 645 – 664.

编辑于 2018-09-20 23:05

via:

-

基因自私吗? - 知乎

https://zhuanlan.zhihu.com/p/64174854 -

自私基因vs生态系统:进化是如何运行的? - 知乎

https://zhuanlan.zhihu.com/p/64178022 -

群体选择和演化错配——哈耶克论文化演化理论研究 - 知乎

https://zhuanlan.zhihu.com/p/45042218

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?