注:本文为 “讨好到讨坏心理学” 相关文章合辑。

略作重排。

“讨坏型人格” 竟然更受欢迎?那我再也不内耗了……

小 U 外研社 UNIPUS 2024 年 05 月 05 日 11:01 湖南

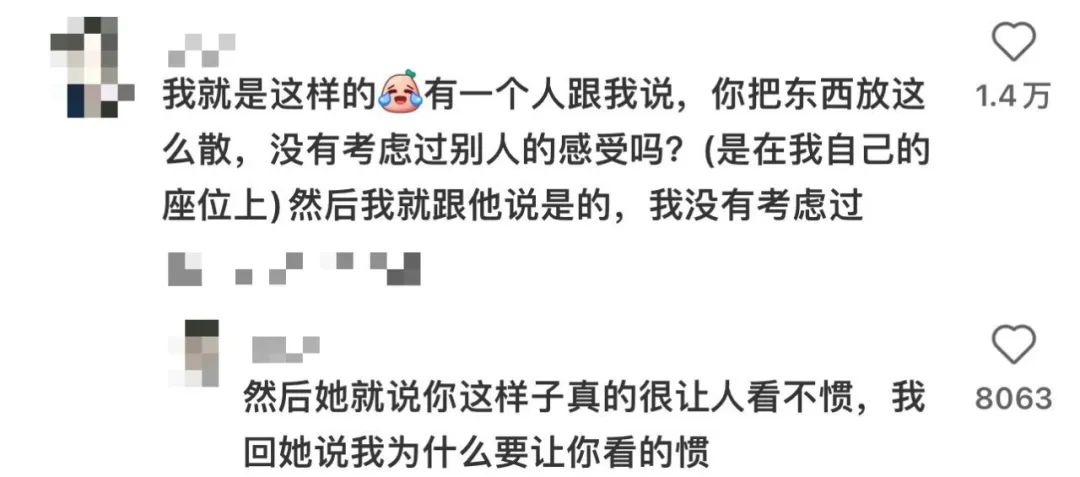

最近,#为什么讨坏型人格反而更受欢迎# 冲上热搜,不少朋友表示,自从变成 “讨坏型人格” 之后,情绪内耗真的少了很多。

在网友们看来,所谓 “讨坏型人格”,其实是 “讨好型人格” 的反义词。与总是一味迎合他人、不懂得拒绝、害怕麻烦别人的讨好型人格相比,讨坏型人格的典型特质是:

- 把自己的感受和需求放在第一位;

- 敢于拒绝任何人的不合理请求;

- 不会过度委屈自己去成全他人。

不同于讨好型人格的人们总是挂在嘴边的 “我可以”“没问题”“马上就好”,讨坏型人格的口头禅常常是 “不可以”“不需要”“我没时间”。

看似容易得罪人的讨坏型人格为什么反而更能让人接受呢?原因就在于他们是一次次、一点一点地拒绝别人,胜过讨好型人格长期忍让,到最后等来一次积怨和怒火的大爆发。

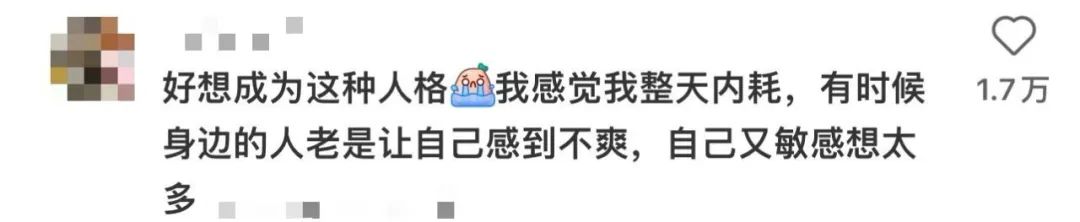

不少小伙伴在了解了 “讨坏型人格” 的行事风格后表示:“真的羡慕这样的人!”“好想成为这种人~”

不过也有网友补充说,成为讨坏型人格也并不是只要说话硬气就行,他们大多自身能力过硬,才会如此有底气。

为什么对于很多人来说拒绝他人如此困难呢?背后的原因也许有很多,可能是童年时师长的管教、对自身价值的不认同感以及对他人评价的过度看重。然而,这种 “害怕得罪人” 的心理其实是弊大于利的。

那么,我们究竟要在什么情况下勇敢说 No 呢?来和小 U 一起看看吧~

当你超负荷工作时

When You’re Overloaded

如果工作负担过重,就拒绝更多的任务或项目。等你腾出一些时间和精力后,再去做新的事情。确保优先考虑自己的心理健康和身体健康,避免倦怠。

If you are overloaded with work, say no to more tasks or projects. Wait until you’ve freed up some time and energy before you take on anything new. Make sure to prioritize your mental health and physical health to avoid burnout.

当你感觉不舒服时

If You Feel Uncomfortable

没有人比你更了解自己的底线。如果有人要求你做一些让你感觉不舒服的事情,这可能是你需要拒绝的信号。花点时间做深呼吸,倾听自己的直觉。

Nobody knows your limits better than you do. If you are asked to do something that makes you feel uncomfortable, it could be a sign that you need to say no. Take a moment to do some deep breathing and listen to your intuition.

如果你答应只是为了取悦别人

If You Are Only Saying Yes to Please Someone Else

虽然取悦他人是完成任务的自然动力,但这不应该是你努力工作的唯一原因。如果取悦别人是以牺牲自己的幸福和健康为代价的,那就不值得。

While pleasing others is a natural incentive for performing tasks, it shouldn’t be the only reason you work hard. If pleasing someone else comes at the cost of your own happiness and well-being, it isn’t worth it.

其实大家羡慕 “讨坏型人格” 的人,并不是一味地想要成为令别人讨厌的人,而是希望自己能恰当地主张权益,既率直又礼貌,既不是盛气凌人,也不是忍气吞声。

小 U 也希望大家都能够勇敢摆脱内耗,活出自己洒脱又精彩的人生哦~

电视剧《凪的新生活》

编辑:侯淑媛

实习生:吴佳灵

参考来源:三联生活周刊、BetterUp

为什么 “讨坏型人格”,反而更受欢迎?

壹心理 2024 年 06 月 24 日 10:56 广东

最近,“讨坏型人格” 火了。与 “讨好型人格” 相反,它的典型特质是:

- 把自己的感受和需求放在第一位;

- 敢于拒绝任何人的不合理请求;

- 不会过度委屈自己去成全他人。

比起 “我可以”“能不能”“好的”“对不起”,他们的口头禅是 “不可以”“不需要”“我没时间”“别打扰我”。

总之,比起讨好别人,他们更会 “讨好自己”。

刚开始,有人认为这种人挺自我、挺无情、挺讨厌的。但仔细了解后,很多网友都直呼:

- “讨坏型人格的生活,太令人羡慕了!”

- “讨好型人格的我,已经在狠狠学习了。”

为什么大家会这么想变成 “讨坏型人格” 呢?

就拿我上周末的一件事来说吧。朋友想借用我的车,而那天我正好要出门玩。因为前几次我都答应了,她就默认 “她的事比我的事重要”。但看着热辣辣的太阳,我终于勇敢拒绝了她:“我今天要用,你找别人吧。” 那一刻,我真的觉得太爽了!

同时我也明白了:做一个 “讨坏” 的人或许没有那么讨喜,但相信每一个讨好者都清楚:讨好别人会令自己很累,受很多委屈,变得软弱,丧失自我。那不如变成 “讨坏型人格”,让自己开心一些好了。虽然转变的过程很难,但我们可以一起,慢慢来。

今天,壹心理想和你聊聊:如何变成 “讨坏型人格”。

01 为什么 “讨坏” 这么难?可能是我们压抑了 “攻击性”

不知道你有没有过类似的经历:明明可以拒绝的事,却特别不好意思说 “不”;明明有自己的想法,但碍于他人的眼光,不敢表达;明明在某方面有突出能力,但不敢与人竞争,总是选择逃避。一句 “我不愿意” 就能解决的事,却无法说出口。这不仅让自己憋屈至极,还总是陷入 “反刍”,自我攻击和否定。

为什么会这样呢?心理学家乔登・彼得森给出一个惊人回答:因为我们缺乏 “攻击性”。 更直接地说,是 缺乏 “伤害” 他人的能力。

为什么 “讨坏”,需要具备一定的攻击性呢?朋友橙子给我讲述了她的经历。她最近十分抑郁,原因是在前阵子得知,一起长大的堂姐创立了自己的公司。而自己还是一个普普通通的打工人,做着不感兴趣的工作,浑噩度日。更令她难受的是,堂姐从小不被大家看好,亲戚们对她的印象都是:“这孩子太叛逆,不好惹。” 而她一直是听话优秀的乖乖女,被寄予厚望的 “未来栋梁”。两人的差距,在什么时候拉开了呢?

原来大学时期,堂姐就意识到,自己在大学没学到什么,这样下去没有未来。于是她开始全面分析自己的优劣势,做职业规划,加入一家英语机构做私教。父母用学费威胁她 “好好学习”,但她毫不动摇。毕业后,她成为正式员工,很受学生欢迎,却因此被同事故意刁难。但她没有临阵脱逃,而是 “敢怒敢言”,坚定捍卫自己的权益。大家才意识到,这个女孩其实 “很不好惹”,这反而让同事更尊重她,上司越发欣赏她。经过数年努力,她有了一些成就,用实力打脸了那些嫉妒她、想摧毁她的人。

橙子突然意识到,这,就是她们真正的差距。比起自己,堂姐总是清醒地知道自己想要什么,不想要什么。遇到阻碍的时候,她总是敢于表达和争取,坚定地走自己想走的路。而橙子从小到大,处处害怕与人竞争,经常委屈自己,成全别人。自然,她得不到想要的东西,成不了想成为的人。

实际上,“为自己争取,努力自我实现” 的动力与能力,就是 “攻击性”。 心理意义上的 “攻击性”,并非无限制地攻击和伤害他人,释放恶意与敌意,而是一种 “攻击性驱力”。它包含着进化取向,是一个人实现自己想法,竞争与超越的能力。是人类与生俱来的,奋斗与成就的驱动力。

足够的攻击性,能支撑起一个人的自信与坚持,反映和锻造一个人的力量感。 攻击性得到尽情释放,一个人才能为追求理想和目标、做出毫无保留的努力。所以,当你长期抑制攻击性后,你会很难走出舒适区,面对机会难以展现和发挥才能,面对竞争习惯性逃避,甚至削弱自己的能力以回避冲突,必要时甚至无法保护自己……从而影响人的一生的选择和走向。

无法允许自己 “讨坏” 和自我实现的本质原因,源于我们压抑了那个与生俱来的心理财富 —— “攻击性”。

02 成长最大的伤害,是剥夺一个孩子的 “攻击性”

对一个人如此重要的 “攻击性”,是如何一步步被抑制的呢?

橙子一直记得小时候的一件事。一天,父亲同事带着 6 岁的儿子到家里做客。他看到房间里的毛绒兔子,向橙子索要,但橙子不想给。因为那是好朋友送的生日礼物,她每天都抱着睡觉的好玩伴。橙子给小男孩糖果,对方却不要,两人开始争吵。父亲闻讯而来,二话不说直接把橙子手里的兔子玩偶给了小男孩。橙子本就很委屈,可小男孩根本不珍惜,不停揪玩偶的毛。橙子越想越气,再也忍不住,猛地从小男孩手中抢回了毛绒兔子。小男孩开始哭闹,父亲狠狠盯着橙子说:“你怎么这么小气,你可是姐姐,要让着弟弟!” 母亲看到了,却没有为橙子说话,也没有安慰她,满脸都是对橙子的失望。一是觉得丢了自己的面子,让别人看到自己家的小孩不懂事。二是她也希望女儿一直是温柔可人的,没有 “攻击性”,能冷静处理事情。

这件事的结果是,7 岁的橙子被惩罚晚上不能吃饭,以记住 “做人要大度,要照顾别人,不能自私” 的道理。从此,她在内心刻下了一个大人教会她的 “真理”:你不能说出自己的想法,不能保护属于自己的东西,不能 “攻击” 他人。 不然别人会因此对你失望,讨厌你,远离你。

她开始变得小心翼翼,习惯把别人的需要,放在自己的需要之前,无法自如地做自己。她也极少在朋友面前展现真实的自己,因为担心说出想法,会被拒绝、被议论。因此她与群体疏离,宁愿孤独。

在橙子的经验中,关系是脆弱的,她的攻击性足以摧毁它。一方面,是一种自我防御。另一方面,是努力避免幻想中攻击性带给自己的惩罚 —— 即客体会抛弃自己、离自己而去。这样,她会再次经历丧失 “客体关系” 的痛苦,就像当年失去父母对她的喜爱一样。那种恐惧深藏多年,如同野兽,总是伺机而动,摧毁她无数次试图对他人重建信任的尝试,让她很难真正与人亲密起来。

03 没有 “攻击性” 的人,不会有真正爱的能力

从小被压抑攻击性的人,会发生什么呢?

首先,TA 一定是不自信的。顺从,是其一生之敌。父母过度压制孩子的攻击性,不尊重孩子感受,会让 TA 自我怀疑。长大后,亲密关系中处于压抑的状态,在人际关系中也不会维护自己。成为我们通常说的 “老好人”。

其次,TA 也会失去竞争的根本动力 —— 为自己争取机会,过得更好。如果一个人没有做自己的机会,TA 的攻击驱力得不到发挥和释放,就容易激起对父母、他人和世界的强烈不满的情感。这可能会转变为,在与他人的关系中展露出阴暗面,表现为自私、攻击、狭隘、嫉妒……慢慢变得愤世嫉俗,一步步迷失自我。

就像橙子所说,她越来越不喜欢自己了。甚至不知道,自己到底是谁,可以成为谁。

最为重要的是,没有攻击性的人,不会有真正爱的能力。回避攻击性的时候,也回避了爱。无法接纳攻击性的时候,也放弃了亲密的机会。

至此,我们知道,“攻击性” 对一个人来说是多么重要的存在了。而已经抑制这份内在驱力许久的我们,最需要做的,就是 学习如何正确释放和转化它为生命的动力。

04 一个具备 “攻击性” 的人,才能真正强大且平和

现在我们知道了,成为 “讨坏型人格”,最重要的是拥有 “攻击性”。具体怎么做呢?经过多年的尝试和探究,我发现,这三件事最为重要:

- 提高心理阈值,接受自己被讨厌,在他人评价与讨厌中存活,重塑自我认知;

- 不断地进行小的挑战,释放攻击性,转化攻击性驱力为个人突破能力;

- 在人际关系和亲密关系中重复练习,展现真实的自己,处理冲突。

当然,这一切的开头,首先是你不要害怕做自己。要学会在他人的眼光里存活,学习承受他人的 “攻击性”。 不再那么在意别人想什么,说什么。

能承受攻击性的人,才能有控制地向外释放攻击性,反之亦然。 这样,你才能从一个时刻担心他人评价自己,不相信自己的人,成为真正强大的个体,走出 “自我设限” 的沼泽。

我曾经也因为十分在意他人眼光,总是揣测他人想法,而无法真实表达自己。直到有一天醒悟过来,我开始刻意地练习,逮到机会就在团体里说出自己的意见,即使与他人不同,即使有些时候会让人不高兴。这样的我,无疑对他人是 “危险” 的,所以我会收获更多的 “讨厌”。但这,恰恰是我的目的。不断的练习,让我对 “被讨厌” 的阈值越来越高,以至于它太过于正常,对我无法造成威胁,引发恐惧。

而真实的呈现,让我的自我充满力量,开始变得自主、自律和自由。我欣赏和爱这样的自己。

如同乔登・彼得森所说,为什么一个人必须变得 “危险” 呢?

“因为软弱的人无法承受生命的悲剧。” 生活是一个非常艰难的过程,你无法从容面对,除非你有能力变得危险。但 “危险” 不意味着残忍。具备这个能力,并不意味着你就要使用它。擅长剑术但剑不轻易出鞘的人将继承世界,这是一种更好的思考方式。如果你软弱,你就无法成为真正的好人,因为这需要强大的实力。

**一个能释放且能控制攻击性的人,一个不害怕 “被讨厌” 的人,才是真正强大、平和的。**它让你意识到,世界从不许诺你完满,意识到限制与冲突。所以你要有能力保护自己,捍卫内心,实现自己。走过这个阶段,才意味着开启美好的人生。你才能真正爱自己,爱他人。

世界和我爱着你。

作者:林音 lili、一颗多肉

编辑:笛子

责编:Jessica

有一种性张力叫「讨坏型人格」

简单心理 2025 年 04 月 22 日 20:58 北京

「讨坏型人格」是近几年开始流行的一种超爽人设,形容不好惹、有攻击性。是讨好型人格的反义词。讨坏型人格者的口头禅是:不想、不需要、不喜欢。他们拒绝不想要的东西时,轻松得像下班回家一样简单。

网络流传的讨坏型人格表情包

每个无法拒绝别人的讨好者,都可能梦想过这种如爽文主角般的人生。就像三岛由纪夫在《天人五衰》中说的:庆子具有一种视他人如粪土的能力,这是她永远开朗的根本原因。

人人都有攻击性,人人也都有需要讨好的时刻。身处错综复杂的社会网络,性格有棱角的人,反倒散发出一种主体感和性魅力。这是因为他们活得真实、健康、有力量。

精神分析学派创始人弗洛伊德认为,攻击性是一种死本能。因为人们在潜意识里渴望死亡,有一种想要回到无机状态的愿望。如果一个人不能象征性地向外释放自己的攻击性,就会向内自我攻击,出现心理问题。

《不讨好的勇气》

01 压抑的代价

上学时,有个小男孩总爱拿圆规戳我背。我妈就告诉我,那你也戳他!不要让人觉得你好欺负。说起来容易,可我做不到啊。我不想用他的方式,变得和他一样讨厌。结果什么都没做,只能暗自生闷气。

被人欺负却无法反击,可能有很多原因。比如:

- 你在内心深处认为,有攻击性是不好的;

- 你过度承担一种维持良好关系的责任,并认为「攻击」一定会导致关系死亡。因为在你的经验中,家庭成员或同辈之间的冲突必定会导致关系破裂;

- 你拥有一种全能控制的幻想,认为自己可以通过迎合他人的喜好来控制自己的人际关系处境;

- 你害怕被对方报复,或害怕被抛弃;

- 你无法识别、感受自己的情绪,只是产生不舒服的麻木感觉;

- 你压抑了对他人的不满,转而自我攻击,甚至认为对方的不当举动是有道理的;

- 你产生了习得性无助。长期的情绪压抑导致个人在心理层面感到疲惫,它阻碍了改变的能力。

但压抑是有代价的。研究发现,当那些习惯抑制情绪的人遇到压力事件时,他们虽然表面上看起来波澜不惊(主观报告焦虑感低),但在生理唤醒水平上却没有他们说的那么平静(心跳剧烈、血压升高)(Weinberger & Schwartz, 1990)。并且,情绪抑制也会导致积极情绪的体验减少,社会功能受损,心血管疾病风险增加(John & Gross,2004)。

02 攻击性,是一种内在生命力

古往今来的许多心理学家,都将「攻击性」视作一种生命力。温尼科特认为,婴童的攻击性是与生俱来的。攻击性是一种潜能,也是情绪发展的核心。可靠、有益的环境,能使孩子发展出健康表达攻击性的能力。反之,孩子可能会变得过度顺从,或发展出反社会的破坏性攻击。

干扰孩子攻击性的表达会损害心理成熟

温尼科特

在《固定情境中的婴儿观察》(1941)中,温尼科特曾观察了 5 至 13 个月大的婴儿面对一把锅铲时的行为。他发现,如果孩子的贪婪(和食欲)受到抑制,他可能会避免拿起锅铲,或者粘着母亲(向母亲提问)。而那些与母亲关系良好、被赋予了表达贪婪(食欲)的自由的婴儿,则能够玩弄锅铲或创造性地使用锅铲。

温尼科特认为,贪婪与攻击性类似,是一种原始的爱欲,也是我们通常害怕承认的东西。在一个足够好的环境里,孩子被养育者抱在怀中,这种攻击被允许发生,且养育者能够存活(survive),不崩溃、不破碎、不报复。 这使孩子能够探索周遭环境,并发展他对真实事物的感知。

换句话说,生命早期的「破坏」是一种成就。爱和攻击并不对立,而是同一种驱力的不同方面。在健康情境中,孩子能通过一定程度的攻击发现自己的局限,意识到客体完全是他者,并欣喜地体验到客体的存续及其所蕴含的「永恒的爱」,进而探索外部客体、乐在其中。如果没有这种成就(客体存续的体验),孩子就无法发展出关怀的能力。

一个习惯于压抑攻击性的孩子,也很难活出生命力。 因为他们过度顺从,或发展出了虚假的人格面具。他们的创造性生活能力受到抑制,真实自我的样貌不被发现。

Ogden(2014)曾指出,一个抑制型的人可能经历着「未曾被经验(unlived)」的人生。不管出于什么原因,他们无法对自己的情绪有更多的感受。从这个意义上讲,他们被剥夺了充分感受自己的权利。

03 如何建设性释放攻击

培养向外释放攻击性的能力,并不意味着一定需要学习「攻击性表达」。攻击性有三种类型:被动攻击、反社会型攻击、建设性攻击。

- 被动攻击:你间接表现出自己的攻击性(比如忽视、拖延、顾左右而言他),别人不太清楚你的立场和感受;

- 反社会型攻击:嘲讽、贬损、报复他人,向他人爆发式宣泄愤怒,别人的权利受到侵犯;

- 建设性攻击:公开、诚实、直截了当地进行自我表达,别人清晰地知道你的立场和感受。

表达自己的感受不等于攻击他人。在建设性攻击中,我们觉察、体会、肯定和接纳自己的情绪,不畏惧与之相连。直接、明确地向别人表达自己的恨意、愤怒、恐惧和脆弱,是一种自信的攻击,意味着我们能以适当的、社会可接受的方式表达攻击性,同时不必贬低他人,也不陷入慢性的自恋暴怒之中。比如:你这样说话我很不舒服;这样的工作流程会让我的时间难以安排;我觉得刚刚的玩笑非常冒犯。

我们需要无数次练习的,正是这种「不含敌意的坚决」。 也许关系会破裂,也许不会。如果你在成长过程中从未有过表达攻击性的体验,可以先尝试在安全的环境(比如心理咨询)中一步步修复这种能力。

精神分析学者 Guntrip(1975)曾记录了他接受温尼科特分析时的经历。Guntrip 在分析接近尾声时曾大声咒骂对方,但温尼科特说了一句不同寻常的话:

这就像你在我的帮助下生下一个孩子。你对我说了半个小时的话,内容丰富。我感到很吃力。你得知道,我能忍受你对我厉声斥责,但我没有被摧毁。我必须忍受你分娩时的创造性,而不是破坏性。因为你创造出了内容丰富的东西。

如果一份重要的恨意能被安全地表达出来,关系中的情感联结就会更深、更亲密,攻击性就会因此得到转化。

对温尼科特而言,攻击性等同于爱。接受自己的攻击性,才有可能创造性地、充满热情地生活。创造力和攻击性共同发挥着深远而重要的作用。在儿童身上,它们推动发展和成长。在成人身上,它们使有意义和真实的生活成为可能。

从这个意义上说,培养一点讨坏型人格,不是故意练习如何变坏,而是敢于变得真实。

作者:江湖边

责编:罗文

封面:坡坡 popo

📄 参考文献

- Giacolini T, Sabatello U. Psychoanalysis and Affective Neuroscience. The Motivational/Emotional System of Aggression in Human Relations. Front Psychol. 2019 Jan 14;9:2475. doi: 10.3389/fpsyg.2018.02475

- Winnicott, Donald W., ‘Roots of Aggression’, in Lesley Caldwell, and Helen Taylor Robinson (eds), The Collected Works of D. W. Winnicott: Volume 7, 1964 - 1966 (New York, 2016; online edn, Oxford Academic, 1 Dec. 2016), doi:

阿兰・德波顿谈 “讨好型人格” 的真相:不是善良,是恐惧

阿兰・德波顿 大渔大师课 2025 年 04 月 19 日 08:01 北京

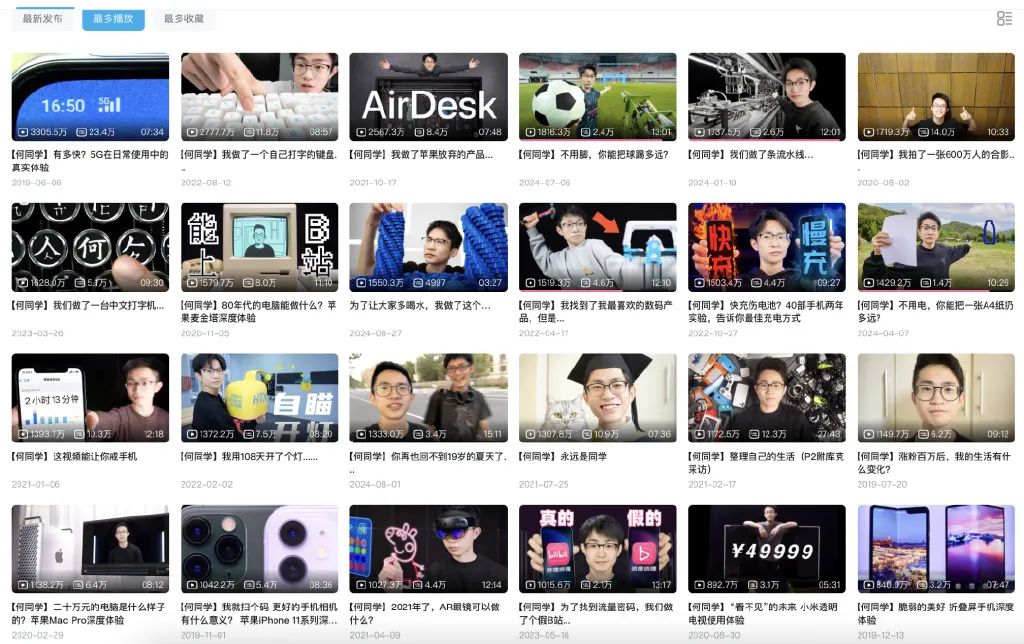

最近,知名科技博主何同学发了一条微博:“拒绝网约车司机要好评,为了不做讨好型人格。” 一石激起千层浪。

(阅读 何同学背后舆论世界的 4 个潜规则 .)(见后文)

今天不讨论公众人物是否该这样表达,我们更好奇的是,它击中了一个我们内心的问题:我总是害怕说 “不”,我是 “讨好型人格” 吗?

这篇文章借助英国著名哲学家、作家阿兰・德波顿的思想,揭开讨好型人格背后的真相,以及:如何一步步找回你内心那个 “想说实话却不敢开口” 的自己。

阿兰・德波顿 (Alain de Botton, 1969 年 12 月 20 日 - ,英国) 当代著名的思想家,他的著作探讨了各种当代主题,强调哲学与日常生活的关联,代表作《哲学的慰藉》《旅行的艺术》《工作的欢愉与悲伤》等。他的企业 “人生学校 The School of Life” 全球 3.5 亿粉丝受益。

01 讨好型人格的真相:

你不是 “太好”,你是在自保

你是否总是在社交中不自觉地迎合别人、小心翼翼,只为了让别人满意,哪怕代价是忽略自己?这不是个性温和,也不是高情商。它可能,是一种深层的心理创伤。

在最近的播客中,阿兰・德波顿指出:讨好型人格本质上,是一种为生存而发展出的应对策略。 对许多孩子来说,当他们成长在情绪不稳定或缺乏情感回应的家庭环境中,为了避免冲突、争取关注,他们会下意识地训练自己成为 “好孩子”“懂事的人” —— 这是一种聪明的自我保护,而非软弱。

但当这种模式延续到成年,它就变成了一种负担:

- 害怕说 “不”;

- 担心自己的情绪会给别人添麻烦;

- 无法区分 “我想做” 和 “我应该做”;

- 在关系里总是扮演 “照顾者”,却难以获得真正的理解。

有时人们会质疑:讨好别人,不也是一种利己主义吗?

德波顿对此并不否认。他指出,讨好型人格与利己主义其实有一个共同点:它们都源于 “自我保护”。

- 讨好,是一种 “委屈自己、换取安全” 的利己方式;

- 利己主义,则是 “直接满足自我、忽略他人” 的模式。

换句话说,一个人不断取悦他人,不是因为真的想做一个 “善良的利他者”,而是出于一种深层的恐惧:“如果我不讨好,我就会被抛弃。”

德波顿会说:“这些不是高尚或自私的问题,而是童年创伤遗留的生存策略。”

02 我们的 “内心声音”,其实是 “外部声音的回声”

“我是不是不够好?”

“我这样说,会不会让人讨厌?”

你熟悉这些内心声音吗?

德波顿提出了一个深刻的观点:

“我们所谓的‘内心声音’,其实最初都来自外部。” 我们学习语言的过程其实就像情感的内化:小时候,大人如何与我们说话、如何回应我们的需求,都会成为我们后来 “与自己说话” 的方式。

比如:

- “你怎么又哭?” 变成 “我不该有情绪”;

- “你怎么不像你哥哥那样优秀?” 变成 “我永远不够好”。

这些声音慢慢变成我们内心的 “默认设置”,在我们想表达真实感受、拒绝别人,或只是想休息一下的时候,它们就会跳出来,让我们感到羞耻、自责、愧疚。

德波顿说,这些并非 “你真实的想法”,而是某种 文化或家庭系统遗留的自动语句。 要做的,不是消灭这些声音,而是学会识别它们,问一句:这真的是我心里想的吗?还是小时候某个熟悉的声音再次复读?

03 改变自我,不是修 Bug,而是学习一门新语言

“我知道我有讨好型人格,可我还是控制不住。”

这句话很常见,但德波顿在谈到 “情绪改变” 时,给出了一个耐人寻味的比喻:

“改变情绪模式的难度,就像一个成年人想重新学一门语言。” 你不会因为看了三本英语教材就立刻说得流利,情绪也是一样。

我们对人际关系、表达、亲密、冲突的反应,是从小反复练习、日积月累形成的 “母语”。你用这门情绪语言活了几十年,现在想说出 “我不想去” 而不是 “随便”,本质上是在学一种新的表达体系。

这时候,耐心和谅解,是成长的关键。 德波顿强调:人们之所以改变困难,不是因为意志薄弱,而是低估了 “原始语言” 在我们心里的根深蒂固。 就像你第一次说 “我有点不同意你的看法”,心跳加快、浑身紧张,不是因为你做错了,而是你正在打破旧有系统。

他提醒我们:不要用 “成年人的标准” 来苛责一个刚开始学习情绪表达的 “情绪小学生”。

04 成熟,不是完美无缺,而是学会 “编辑自己”

“做自己” 听起来很酷,但德波顿说:

“成熟的人,并不是完全拒绝社会影响,而是学会辨别:哪些来自自己的选择,哪些只是被动接受。”

我们从小就被无数 “看不见的手” 塑造:家庭教育、社会价值观、文化信仰……

这些成就了今天的我们,但其中很多 “信念” 和 “反应” 并不是我们有意识地选择的。

德波顿提出一个关键词:“自我编辑”(self-authorship)。 成熟的过程,就是把你的人格像一篇稿子一样,慢慢进行修订:

- 哪些情绪来自真实自我,哪些是旧经验的遗留反应?

- 哪些反应是保护机制,哪些已经过时?

- 哪些 “责任” 其实从来不属于你?

他还补充了一句极有力量的话:

“真正的智慧,是能对自己的荒谬一笑置之。” 不是假装一切都没发生,而是能带着幽默感和清醒,去面对那些 “不完美的部分”,不躲避,不夸大,也不急着消灭。

成熟,不是变得无懈可击,而是可以轻声告诉别人:“我可能会情绪化、可能会说错话,但我会努力和你一起面对。”

最后

这是一篇关于 “讨好” 的文章,但也是一封写给成长中每一个人的信。

阿兰・德波顿没有教你 “快速变强”,他用一种温柔而坦诚的方式告诉你:

“如果你总觉得自己不够好,可能 不是你真的不好,而是你一直生活在一个让你必须‘很好’的系统里。”

“如果你总在关系里迷失,可能 不是你没有界限,而是你从未被允许拥有‘边界’”。

我们不需要 “摆脱” 讨好型人格,我们需要的是看见、理解、练习一种新的方式去活。

💬 你有没有曾经 “讨好” 过别人,又是怎么慢慢找回自己的?欢迎在评论区聊聊。

现实中 “弱” 的人,在舆论里最强:何同学事件背后,舆论世界的 4 条潜规则

大渔 大渔大师课 2025 年 04 月 15 日 19:42 北京

4 月的舆论场又增加一件事 —— 科技圈的顶流博主何同学,在微博发了条 “我现在会拒绝网约车司机要好评,因为这样可以锻炼我不讨好” 的动态。

没想到,一夜之间评论区沦陷、话题登顶热搜,全网刷起了 “拒绝一键三连是我锻炼真诚的方式”。

为什么这么小的事,会引发这么大的情绪?为什么现在的网友好像一点就炸?为什么前两天的卤鹅大叔爆火?其实背后藏着的是一个新的传播逻辑:

01 舆论的 4 条 “潜规则”:

你以为是逻辑,其实全是人性

厦门大学新闻传播学院教授邹振东,在《弱传播》一书中提出:我们正在从 “强传播” 转向 “弱传播” 时代。在这个时代,舆论的逻辑不再遵循现实世界的常理,而是有四条看似 “反常识” 的新规律:

1. 弱者优势:

🥇 现实中 “弱” 的人,在舆论里最强

一个博主说错话,大伙觉得 “你有流量、你有钱,说话得负责”;但一个司机在镜头前抱怨辛苦,哪怕有点情绪,大家都会理解。

只要出现 “强者 vs 弱者” 的场景,大多数人天然站弱者,因为大多数人自己也觉得 “我不够强”。

我们来对照一下:

何同学是科技圈的头部博主,站在高位,而网约车司机是城市服务链条中的底层劳动者。当他将 “拒绝好评” 定义为一种自我修炼,无意间制造了一个 “上位者借弱者来表达自我成长” 的语境。

这正中 “弱者优势” 的核心 —— 在强弱对比中,弱者无需完美,但强者必须谨慎。

何同学和苹果 CEO 库克在杭州喝茶

2. 情感优先:

💓 你说得对不对不重要,关键是让人听了有没有感觉

很多人为何同学叫屈:“他只是表达了一种心理调适方式,有必要这样上纲上线吗?”

确实,他讲得也许有点 “用力过猛”,但并不恶意。但这正是 “情感优先” 的第二条规律在起作用 ——

“舆论不是在评估逻辑,它在寻找共鸣点。”

何同学讲 “锻炼人格”,但在巨大的情绪浪潮中,道理总是来得太慢,情绪永远先到一步。网友更多感受到的是:你拿别人的生活去成全你自己的人格修炼,这让人心里不舒服。

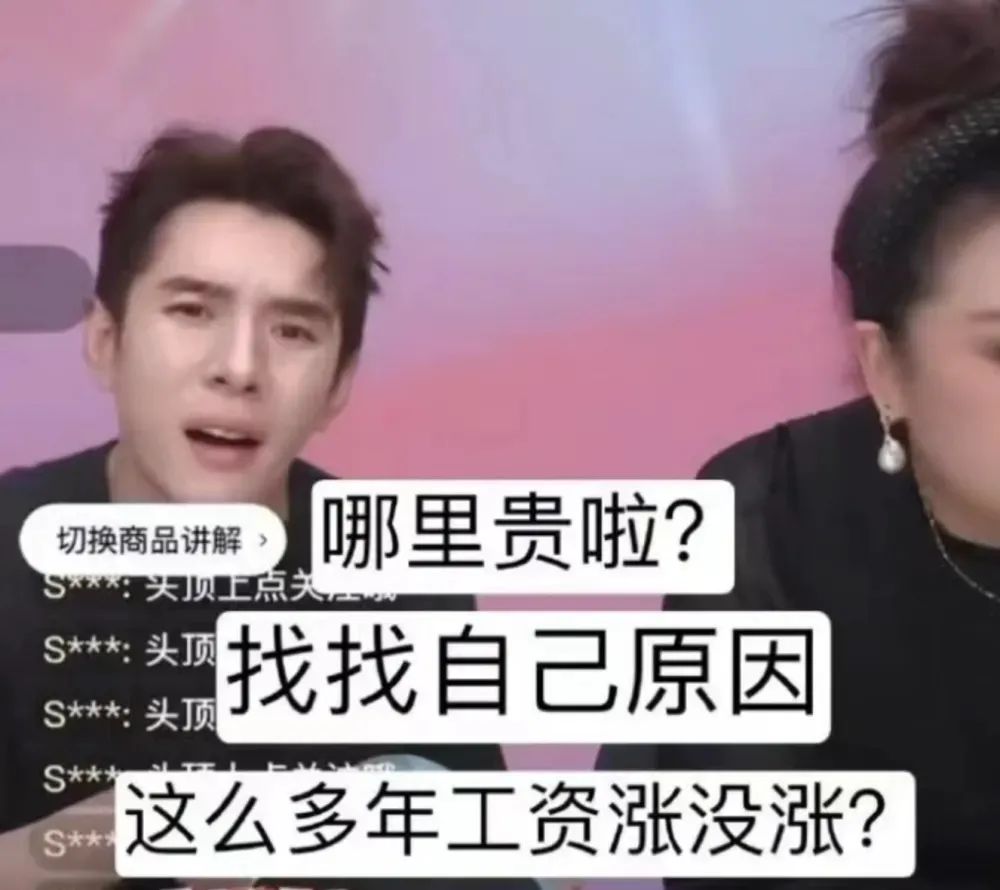

这一点从李佳琦 “你们自己有没有好好工作?” 到何同学 “拒绝给好评”,都是一样的路径:公众情绪的引爆,不在于 你说了什么,而在于 他们听出了什么。

在网上,能让人共情、心疼、愤怒的,比讲道理好用一百倍。

李佳琦言论引发了网友不满

3. 轻者为重:

🎈 越轻松的事,越容易被传播

你认真写一篇宏大议题的评论,没人看;但你说 “我今天在地铁上被陌生人送了一颗糖”,配个图,十万点赞起步。

为什么?因为现在大家生活都很累 —— 刷手机是放松,不是考试。所以那种看起来 “不重要但好懂、好笑、好代入” 的内容,最容易火。

4. 次者为主:

😈 最火的往往不是最主流的,而是 “有点不一样” 的

你一本正经讲道理,大家觉得 “嗯,有道理”;但你突然来一句 “吃地沟油长大的我已经不适应正常食物”,反而更容易让人停下来,点赞、转发。

为什么?因为大家对主流叙事习惯了,反而会被 “有点拧、有点新鲜、有点冒尖” 的话吸引。但注意:不能太反常识,只要在 “主流底线以内稍稍冒头”,才最容易传播。

《甲亢哥为何火爆:让全球见证了 “抽象文化交流” 的力量》

02 人设,是流量的护身符,也是自毁的倒计时器

你可能会问:一个发明小玩意的理工男,何至于承受如此巨大的道德预期?

这是 “互联网人设传播” 的悖论:一旦你的影响力跨越了一定门槛,你就不再只是内容创作者,而是公众人物,是被赋予 “社会投射” 的角色。

“人设不是你说了算的,而是公众对你的共识认知。” 当公众认定你是 “理性、温和、谦逊、有责任感” 的青年代表,你的每一次发言、每一个举动,都会被对照这套隐形 KPI 去打分。

说得不好听一点:你所收获的流量,其实是千万个普通人对你人设的 “投资” —— 一旦你的行为让人失望,热评就来了。

从这个角度看,一条微博之所以引发热议,并不只是因为说错了什么,而是它让人们突然对这个人产生了陌生感 —— 那份原本建立起的信任与期待,失了准头。

何同学全网 2000 万粉丝,一条广告 74 万元,是最有商业价值的科技博主之一。

03 我们要迎合情绪,还是坚持真相?

了解 “弱传播” 的 4 个运行规则,并不是让我们放弃理性、只站弱者、迎合情绪,而是为了 在这个人人都能发声、也容易被误解的时代,学会更聪明、更温和地表达自己。

你可能不是网红,但这些传播规律每天都在影响我们的生活。比如:

- 发朋友圈:别只是甩一句观点或情绪,试着多加一点背景、一个小故事,让人明白 “这件事对你意味着什么”,更容易引发共鸣。

- 在工作中表达建议:别一上来就说 “我觉得应该这么做”,可以先换种说法,比如 “我理解你担心什么”,再讲你的思路,沟通成本会小很多。

- 被误会时:不急着解释也许更好。你可以先说:“我能理解你这么想是因为……” 然后再慢慢讲出你的立场。这种方式不一定能立刻扭转对方的看法,但足以缓和冲突,给彼此留些体面。

这些不是 “话术”,而是一种有温度、有力量的表达方式。

更重要的是,当你未来再看到一个社会热点、一次网络风波时,你的思考方式也会悄悄改变。你不会再那么轻易跟着情绪走,而是会停下来问一句:

“这背后,谁是真正的弱者?谁在引导共鸣?我看到的是事实,还是被情绪包裹的叙述?”

这时你会发现,有些东西你以前看不懂,是因为你没学会怎么看。

而这,就是传播素养真正的意义 —— 不是冷漠地 “看破”,而是清醒地 “看懂”,并 选择有力量、有分寸地说话。

via:

-

“讨坏型人格”竟然更受欢迎?那我再也不内耗了……

https://mp.weixin.qq.com/s/I0OCcmZ1zwUOG1UyEUvkIw -

为什么“讨坏型人格”,反而更受欢迎?

https://mp.weixin.qq.com/s/zeQecVjEUNZ_V2_50XPeFA -

阿兰·德波顿谈“讨好型人格”的真相:不是善良,是恐惧

https://mp.weixin.qq.com/s/lOoUmvRiHsYle9qg9l2d1A -

有一种性张力叫「讨坏型人格」

https://mp.weixin.qq.com/s/tGQdIMTMtQZHBUh-nGq5UA -

现实中“弱”的人,在舆论里最强:何同学事件背后,舆论世界的 4 条潜规则

https://mp.weixin.qq.com/s/KCY75hq4lT0A2k1lNltX5g

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?