最大无支撑跨距

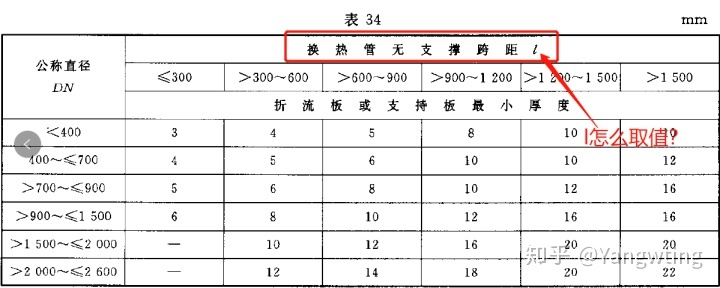

很多朋友疑惑,最大无支撑跨距到底怎么取?

在老版的GB151-1999中,这点是经常引起误解的。只有突然出现的名词,没有解释。

很多朋友望文生义,无支撑跨距l,会不会就是换热管受压失稳当量长度呢?这两个的值,和概念好似差不多。

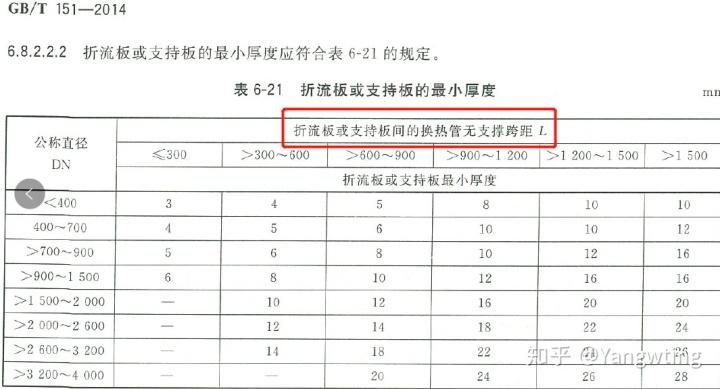

随着GB/T 151-2014的发布,对于l的增加了前缀:“折流板或支持板间的”。

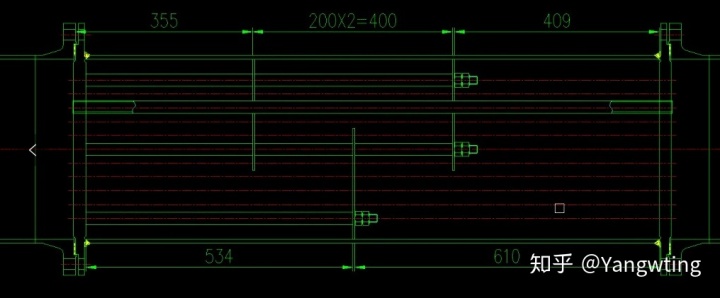

但是疑虑并未消除,到底应不应该包含管板到折流板之间的距离?

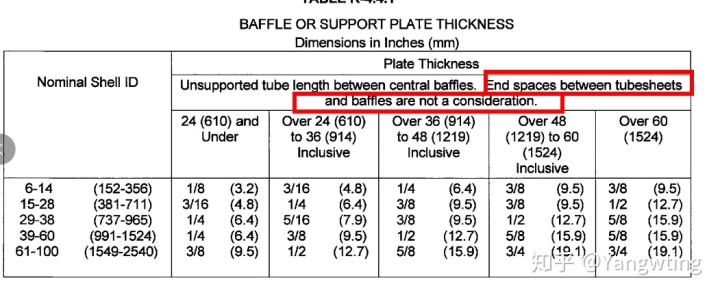

TEMA

其实答案很简单,在TEMA 的类似规定中,写的非常详细。不用考虑管板到折流板之间的距离。

很多时候,编制者想用最精简的语言来描述规定或者秉持着少说少错的观点。

从最开始的不解释,到现在的带解释。为什么设计人员还是会认为比较模糊呢?因为缺乏必要的“补充解释”。

TEMA对于无支撑跨距的解释非常详细,使用者没有争议,减少了误解误会,降低误用的风险。而GB151比较高冷,惜字如金。造成设计人员仍旧有疑虑。

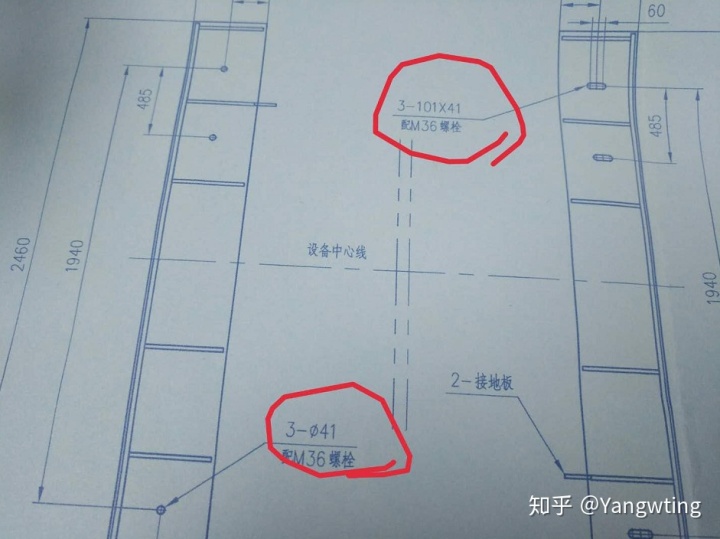

这让我又想起了那一个鞍座底板,三个孔的案例。

鞍座3个地脚螺栓?2019—我想和这个世界谈谈~

规范没错,但是真可以往前再走一步,让使用更便利点,更不容易出错点。

为什么不考虑管板的原因

如何最大无支撑跨距不考虑管板与折流板之间的距离呢?

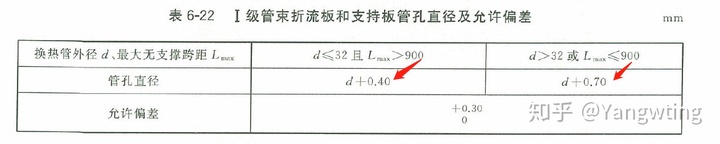

为什么直径小且跨距长,公差要求小。

为什么直径大或跨距小,公差反而大呢?

个人觉得可以从如下方面理解:

最大无支撑跨距主要和安装换热管有关系。

安装换热管时,需要穿管,管板和第一块折流板穿肯定没有问题,毕竟两孔连线,所以规范不考虑这段长度对于安装换热管的影响。

而中间的长度,才影响安装。

小换热管穿过管板和第一块折流板后,需要穿过后续折流板。此时当两块折流板间距很大时,管子柔,是容易穿过去的,所以要求的管孔偏差小点。

当换热管直径很大,或者折流板间距很小时,管子很刚,能够调整的范围很小,所以为了顺利安装,管孔的偏差要求大点。

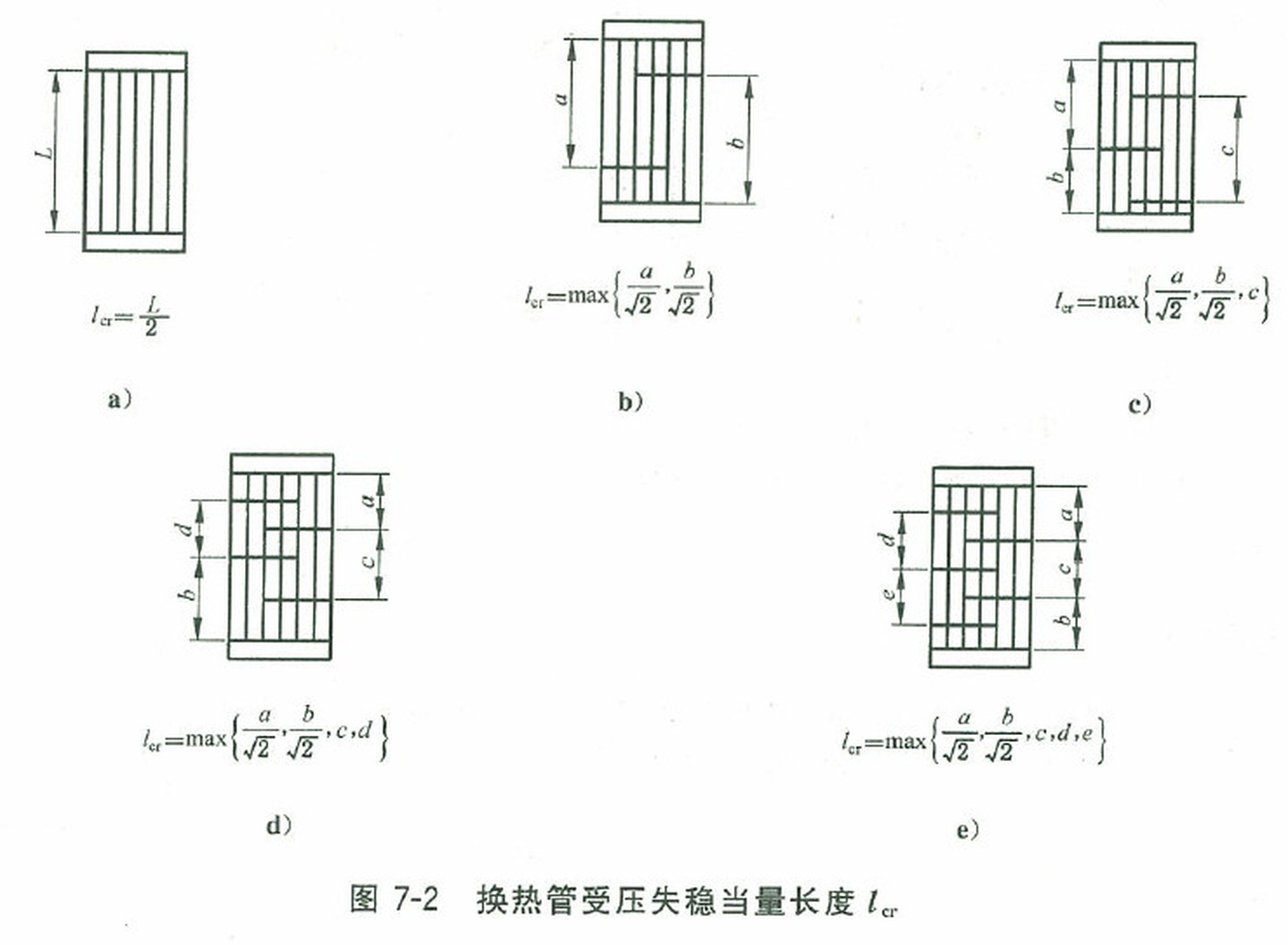

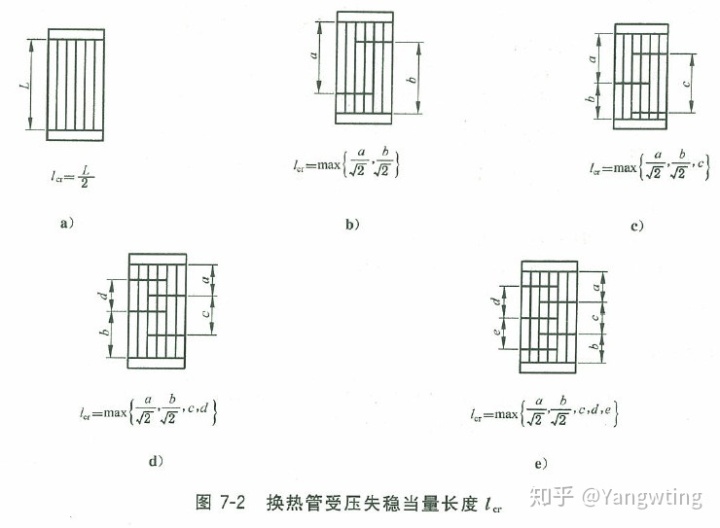

受压失稳当量长度

如果说最大无支撑跨距是一个安装问题,受压失稳当量长度就是一个受力问题。

换热管受轴向力时,会轴向失稳。轴向失稳和轴两端的边界条件有关系。

我们知道换热管的轴向压应力计算原理是欧拉轴向失稳。两端铰支细长压杆的临界荷载为:

式中:μ反映了杆端支承对临界力的影响,称为长度系数,μL称为当量长度。

一端自由,一端固定 m=2.0; 两端固定 m=0.5

一端铰支,一端固定 m=0.7; 两端铰支 m=1.0

对于折流板之间来说,属于两端铰支,对比GB/T151的公式,μ=1

对于管板和折流板之间来说,属于一端固定,一端铰支,所以失稳当量长度为两端铰支长度除以根号2.

往期精彩:

浮头换热器换热管轴向压应力不合格的调整

如何绘制非标的BEM,BEU换热器

管子管板接头的设计

固定管板高温换热器,仅仅是外压超限的问题吗?

本文探讨了最大无支撑跨距在GB151标准中的定义和理解,强调TEMA的详细解释能减少误解,并分析了为何最大无支撑跨距不考虑管板到折流板的距离。同时,解释了受压失稳当量长度与轴向失稳的关系,以及不同边界条件下的长度系数。

本文探讨了最大无支撑跨距在GB151标准中的定义和理解,强调TEMA的详细解释能减少误解,并分析了为何最大无支撑跨距不考虑管板到折流板的距离。同时,解释了受压失稳当量长度与轴向失稳的关系,以及不同边界条件下的长度系数。

5万+

5万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?