用了印象笔记5年,最近才发现了它的正确打开方式。

工具,为的就是能够便捷使用、节省效率。

我按照自己的经验,总结了7条印象笔记用法,普通人都能立马上手。

目录如下:

- 使用印象笔记的3个目的。

- 用「信息流处理」的逻辑去建立笔记本 ,而不是按类目。

- 快速收集笔记的6个捷径。

- 将笔记本变成「进度条管理系统」。

- 养成「进度条管理」的思考流程。

- 整理笔记本的5步操作。

- 对笔记进行回顾的3个周期。

1、使用印象笔记的3个目的。

网上大神介绍的用法,对你来说不一定有用。

明确自己使用印象笔记的目的是什么。

不是为了看起来好看,而是把它作为自己的效率工作。

我认为,我用印象笔记的目的就3个:

一个是「方便归纳」。

看到想要保留的信息,知道它们都会在一个地方乖乖待着等我。

不需要逐个逐个去回顾,不会焦虑还有一堆信息没有处理。

一个是「方便搜索」。

当我想去找某个资料的时候,我只要想起了关键词,我直接搜索就行,不用一个一个文件打开来看;

一个是「方便回顾」。

给自己复习时“划重点”,把自己觉得重要的、有价值的东西放在某个集中的地方。

所以,有很多网上热门的信息整理方法,我试过之后都不合适。

例如按照类目去细分好几个层级,如1生活、2学习、3工作、4读书笔记、5日记、6照片存档;

例如建立一个标签系统、满屏都是标签。

表面一看不明觉厉,用几天后就会发现使用成本高,只是自我安慰、假装自己学会了很多。

网上大神是大神,我这种普普通通的小市民,太复杂的反而用不上。

2、用「信息流处理」的逻辑去建立笔记本 ,而不是按类目。

以前用“印象笔记”,整理的逻辑都是「类目分类」。

例如学习类、工作类、生活类、运动健身类、文件存档类。

这样做的好处是「看起来」比较整齐。

弊端是「要花费很多精力去想这个东西到底是算哪一类」。

最近学到了一个新概念,用「信息流处理」的逻辑去使用“印象笔记”。

我简单粗暴地理解为「这件事做完没」:* 所有的信息都只有3种状态:未处理、处理了50%、处理了100%。

* 所有的信息都是走同样的流程:收集➡️处理➡️存档➡️回顾。

以前,我只能跟着信息的类目走。

现在,信息跟着我做事的节奏走,印象笔记变成了一个”车间流水线“。

我管你属于哪一类,只要你是没轮到号,你就乖乖排队等着吧。

3、快速收集笔记的6个捷径。

既然是要用信息流的系统,那么得考虑把收集的成本降低。

如何降低在不同设备上、不同软件上收集信息的成本?

我找到了6个捷径:

(1)Mac上的Safari平台:

安装官方“剪藏”插件,成功之后,按【·】键,就能跳转到保存。https://www.yinxiang.com/new/product/webclipper/

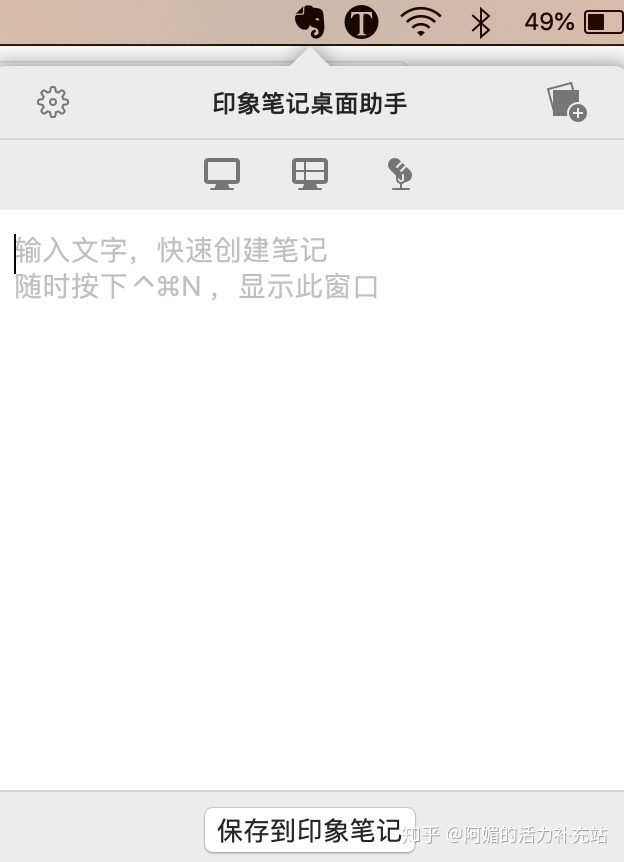

(2)Mac上普通文字记录:

“control+com+n”,打开印象笔记桌面助手,马上记录。

(3)iPhone的微博:

我没用官方的方式,第一是很多博主不喜欢也不允许粉丝在下面评论@ 我的印象笔记,第二是我不想公开自己的印象笔记、快来看我收藏了什么东西。

我的快捷办法是:在“微博”中点“复制链接”,然后打开桌面小组件“印象笔记·剪贴板”,一键上传。

具体方法如下➡️如何把微博完整永久保存到印象笔记? - 阿媚的活力补充站的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/question/21290032/answer/999423296

(4)iPhone的微信:

这个看官方的方式就行,将微信号绑定印象笔记的账号,就能一键发送给印象笔记。

(5)iPhone上的Safari:

按“分享”按钮,选择“印象笔记”就可以了。

(6)安卓上:

在安卓上装了印象笔记APP后,长按桌面空白处,能看到一个装桌面小组件的地方。

把有的两个印象笔记都装上,这样一来,不用打开app也能看到快捷方式,不用打开app也能保存文字。

4、将笔记本变成「进度条管理系统」。

如何用“信息流处理”的逻辑去用印象笔记?

在看了博主分享和结合自身使用习惯后,我调整出了一套「进度条管理系统」。

逻辑非常简单粗暴,每一个笔记的处理进度条只有3种:0%(无处理过),50%(做了一半没做完),100%(做完了)。

在这套系统下面,印象笔记中只有5个笔记本。

【1=每日收集箱】:

当自己想要收集或者存档某些信息时,不要纠结收藏还是发送,通通都扔进这个笔记本里。

收集箱每天都需要清空。

【2=下一步行动】:

那些“我在当下做不完,等有空再去做吧”的事,就放进了这个笔记本。

【3=处理50%,我的半成品】:

我开了个头、但没最后做完的事,以及那些我时常会更新的文件。

【4=无处理过,要用再搜】:

有时别人写了一些公号文章,我想收藏,我不需要特地去处理它,只要当我想起来,我能搜得出这篇文章就行。

【5=处理100%,硬盘存档】:

我已经处理完的信息,例如我想要保留的照片、例如我年幼无知时写的憨批日记。

5、养成「进度条管理」的思考流程。

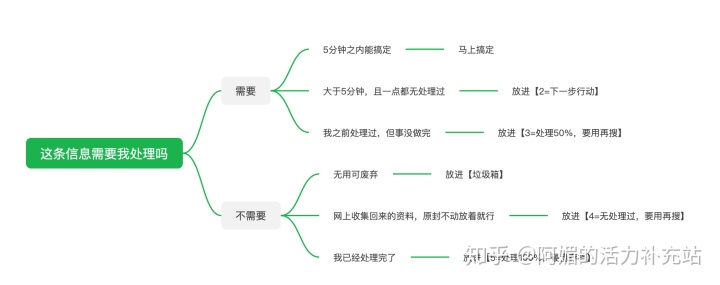

遇到笔记,判断这条信息”需要我处理吗”?

需要的话:

- 5分钟之内:马上搞定

- 大于5分钟,且一点都无处理过【2=下一步行动】

- 大于5分钟,我之前处理了过,但事没做完【3=处理50%,要用再搜】

不需要的话(那就有3种可能):

- 垃圾箱

- 【4=无处理过,要用再搜】

- 【5=处理100%,硬盘存档】

6、整理笔记本的5步操作。

听了这么多,如何开始动手去调整自己的印象笔记系统?

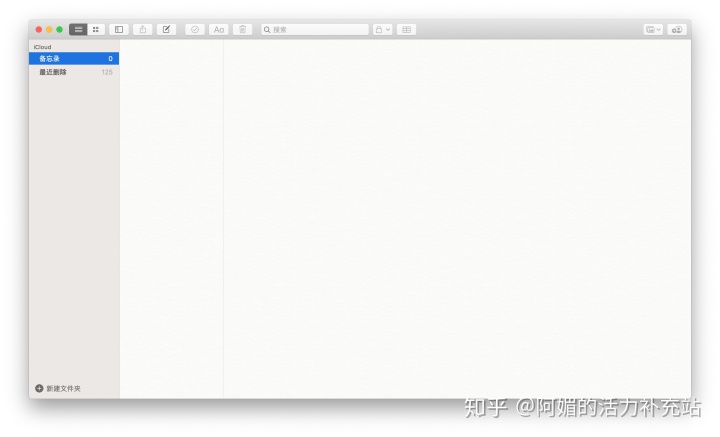

第1步:在纸上写下自己笔记本的标题,并且建立。

第2步:新建一个笔记本组,取名【0=历史收集箱】。

将你能找到的、飘散在“世界各地”的笔记,通通原封不动、直接扔进去。

这个“世界各地”,包括微博收藏、微信收藏、iPhone备忘录、豆瓣收藏、知乎收藏、网页收藏等一系列东西。

第3步:将不同渠道的收集来源,设置到【1=每日收集箱】。

包括印象笔记里的设置、网页剪藏设置、微信设置、我的剪藏本设置。

注意,【微信】和iPhone上自带的【我的剪藏本】,是会自带有一个文件里。这时候,新建一个笔记本组,把这几个文件夹,都拖到这个本组里就可以。

第4步:打开【0=历史收集箱】,开始“分发”每一条笔记。

注意,是“分发”、判断,并不是处理、完成!

把自己想象成流水线上的快递分发员,一件一件来,你判断这个快递是哪个小区就行,不需要你送货上门。

这里附上一个快捷方式,control+com+m ,跳出移动目录,帮助快速移动笔记。

在做这一步的时候,发现有些资料我是处理完了,但是我觉得这个思考写得挺好的、想提醒自己时不时看一下,怎么办?

我自己的办法,把在标题上打上“##”,因为在按标题分类时,“#”会排在文字和数字的前面。

第5步:最后将信息处理的流程复述一遍。

(1)见到的所有资料,通通往【每日收集箱】里扔;

(2)每日睡前清空【每日收集箱】,就像快递分类,看是投递【下一步行动】【处理50%】【无处理】【处理100%】哪一个箱子里;

(3)接下来的注意力,就放在【下一步行动】上。不用纠结此刻自己要去做什么,直接打开【下一步行动】,去做事就行。

(4)笔记的格式就2个:月日-要点;特别重要的话再在前缀加##。

(5)每月的第一天,看一下【处理100%】中带“##”的。

7、对笔记进行回顾的3个周期。

按照现在这个分类方法,我在回顾的时候,应该怎么操作?

日回顾:

- 将最近3天要做的事情过一遍脑子

- 对今天经过的事,回忆反思一下

- 【每日收集箱】:清空一下

周回顾:

- 重点处理【下一步行动】:有时间就去做

月回顾:

- 【处理100%】里带“##”的文件

最后总结一下全文的要点:

1、使用印象笔记的最终目的是为了方便归纳、搜索、回顾。

2、用「信息流处理」的逻辑去建立笔记本,“这件事做完没”,而不是按类目。

3、如何降低在不同设备上、不同软件上收集信息的成本?一是使用捷径;二是预先设置好,将不同渠道的收集来源,都设置到【1=每日收集箱】。

4、每一个笔记的处理进度条只有3种:0%(无处理过),50%(做了一半没做完),100%(做完了)。印象笔记中只有5个笔记本:【1=每日收集箱】【2=下一步行动】【3=处理50%,我的半成品】【4=无处理过,要用再搜】【5=处理100%,硬盘存档】

5、新建一个笔记本【0=历史收集箱】,将所有遗落在外的“孩子”都有个归宿。

6、【每日收集箱】里“分发”就行,不需要“完成”,不要增加自己负担。

7、下次发现自己有碎片时间,不用再纠结做什么了,直接打开【下一步行动】开始处理。

第一次写这么长的干货,如果你觉得我这篇文章有帮到你一丁点的话,就给我点个赞吧,谢谢~

3003

3003

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?