-------------------------------------------------

本文4100字,纯手工敲打,阅读约10-15分钟。

-------------------------------------------------

《人才培养方案》是人才培养的核心文件,课程体系是《人才培养方案》的核心要素,所以,课程体系是人才培养核心中的核心。

但是关于课程体系设计问题,目前相关研究却比较缺乏,我在网上查阅了一些资料,也拜读了不少论文,却发现

谈理念的多于谈方法的,讲道理的多于讲实例的

,感觉参考价值都不是很大。

我知道人才培养方案这东西,很难做到完美,面对各种评估,总是批评多于表扬,这可能也是难得分享的原因之一吧。

你可以随便找一个专业,再搜罗一下各高校的人才培养方案,就会发现内容其实都差不多,培养目标、培养规格、毕业要求、课程设置等等大同小异。

因为很多年来,各高校人才培养方案本来就是你参考我,我参考你这么编出来的,无论985

、211

、一本、二本,或是公办、民办,专业课程体系的设置差别都不大,其最原始的版本可能都是从国内老牌一流大学那里来的。2018

年初,教育部下发了《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,随后,各高校开启了新一轮的人才培养方案修订工作。既要遵守“标准”,又要突出“特色”,其实是比较难协调的一件事,在合格评估、审核评估、水平评估等各种评估面前,高校通常都会选择比较安全、保守的课程设置方案,按《国标》要求的核心课程或示例课程等方案开设专业课程。

并且在总学分不断压缩的大背景下,为满足核心课课时要求,

高校人才培养方案课程体系逐渐趋于同质化

,在课程设置一览表里看到的课程名称往往都是大同小异的。

但是不同高校的人才培养定位肯定是不一样的,即使是同层次同类型的高校也应该有所差别,否则真把培养人才当加工产品一样给标准化了。在课程设置趋同的情况下,不同层次、不同类型的人才培养目标的体现只能靠课程教学内容来进行区分了。如此一来,体现人才培养目标异同的核心任务就落到了课程上,又回到了那句老话:

“高校的核心是课程”。

结合这几年修订人才培养方案的经验,我想抛砖引玉一下,提几个关于课程体系构建的想法,并不一定成熟,还请有缘人多提宝贵意见。

课程体系构建的要素是什么?

目前好像还没有关于课程体系构建要素这一概念

,因为课程体系看上去就是由课程群构成的,课程群由课程组成,而课程的分类有很多种,按性质可分为公共课、专业基础课、专业课等;重要性可分为核心课和非核心课等;还有必修、选修;考试、考查;理论、实践;线上、线下等等…可能是因为课程分类的复杂性,所以难以分清课程体系的构成要素吧。

“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,只有跳出课程才能看清课程。

如果只是按上述课程分类确定课程体系要素,那组成体系的就是课程而已,课程就是唯一的要素。

但是我想站在一个

更高的维度

,来谈一谈课程体系构建的关键要素问题。

课程体系构建三要素:结构、时序、内容。

我在给学生讲《计算机网络技术》课程的时候,经常讲到协议的三要素(语法、语义、时序),受此启发,所以提出了“课程体系构建三要素”这一概念。

1.结构

结构指课程体系的拓扑。

结构是要说明课程体系是基于“学科”的知识体系(树形)构建还是基于“应用”的行动体系(网形)构建,或是二者皆有的混合型的体系,但不论是哪一种,结构问题都是在说明专业人才培养的课程体系中,

课程与课程间的关系问题

。

对于不同类型的人才培养,课程体系的结构应该是有所区别的。今年2

月,国务院发布《国家职业教育改革实施方案》,俗称“职教二十条”,全文中的第一句话是“职业教育与普通教育是两种不同教育类型,具有同等重要地位。”

职业教育和普通教育下的人才培养目标是有明显区别的,高等教育人才培养类型可分为

学术型、工程型、技术型、技能型

等,但是在高校转型发展的大背景下,人才培养定位和类型很难分的清清楚楚,所以多数高校提出的是“

复合型

”人才培养定位,而且随着对实践教学要求的提高,职业教育的理念也渐渐融入到技术型、工程型等非职业院校的人才培养要求之中。

先撇开以上细微的差异不谈,咱就以典型的学术型人才培养和应用型人才培养为例,说明这两种人才培养课程体系设计的结构问题。

学术型人才培养侧重学生“科学研究”能力的培养,以理论研究为主,需要学生具备认识、发现自然和社会规律的能力,所以必须系统地学习学科知识。因此学术性人才培养的课程体系设计可以完全参照传统学科知识体系来进行设计,是典型的“树形”结构。

应用型人才培养侧重于学生“科学应用”能力的培养,以应用研究和实际操作为主,需要学生具备生产和服务一线的能力,因此课程体系的设计应以学科知识掌握和应用能力培养并重,而传统学科体系下的课程设置并不能直接体现技术应用能力的培养,所以需要一种新型的课程体系结构,这种体系不再依赖知识的学科分类和课程的性质等要求,而是必须体现“跨界”这一重要特征,

即任务驱动下的课程融合。

该体系下

课程的设置以实际的技术活动项目为线索,将学科知识和素质融合于能力培养之中,以能力培养为核心,以学科知识为支撑来设置课程。

这种融合既可以发生在课程内,也可以发生在课程间,课程不再是相对独立的知识单元,课程之间必然存在有机的联接关系,所形成的课程体系则由课程单元相对独立的树形结构转变为课程之间有机联接的网形结构。

这张网使得每门课程之间都可以存在一条最短路径,使得课程类型或性质的区分不再重要,使得课程单元之间不再割裂,使得整个课程体系成为一个有机的整体。

所以,课程体系的结构问题其实是一个关于人才培养的深层次课程关系问题,制定人才培养方案的负责人只有在清楚地认识到这一问题基础上才能制定出合理有效的方案来。

2.时序

时序指课程开设的时间和顺序。

学生在大学四年可能要上四十余门课程,除去公共课,专业课至少也有二十门左右。我们要认清楚一个问题:课程之间的衔接关系是什么???在学科知识体系下,课程和知识相对独立,先上哪一门或后上哪一门对于知识的积累而言影响不会太大,而且

课程之间存在严重的知识重叠现象

,造成了重复学习和学时的浪费。

但是在应用型人才培养的课程体系中,课程在经过跨界融合的前提下,课程开设的前后衔接关系就变得尤为重要了。无论是CDIO(构思、设计、运作、实现)还是工作过程系统化(咨询、计划、决策、实施、检查、评价)都具有

“工作流程”或“产品流程

”这一明显特征,课程的前后衔接必须满足“流程”这一需要。这就是课程时序的意义。

时序既包括知识学习方面的时序和能力训练方面的时序,还包括工作流程和产品流程方面的时序。所以

时序不是单一的标准,而是多维度下的知识与课程的时间排序问题。

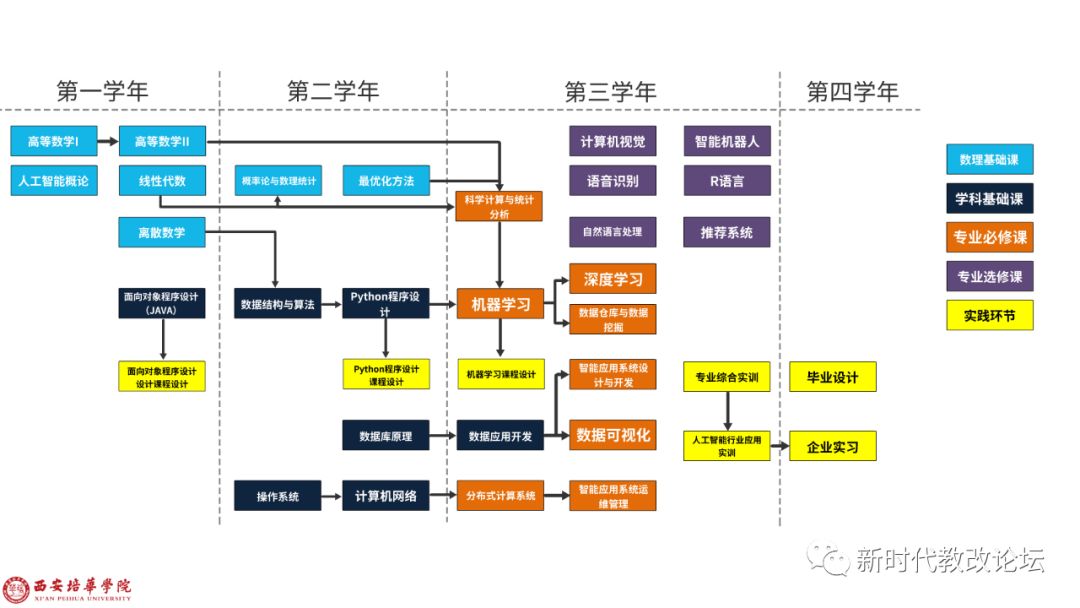

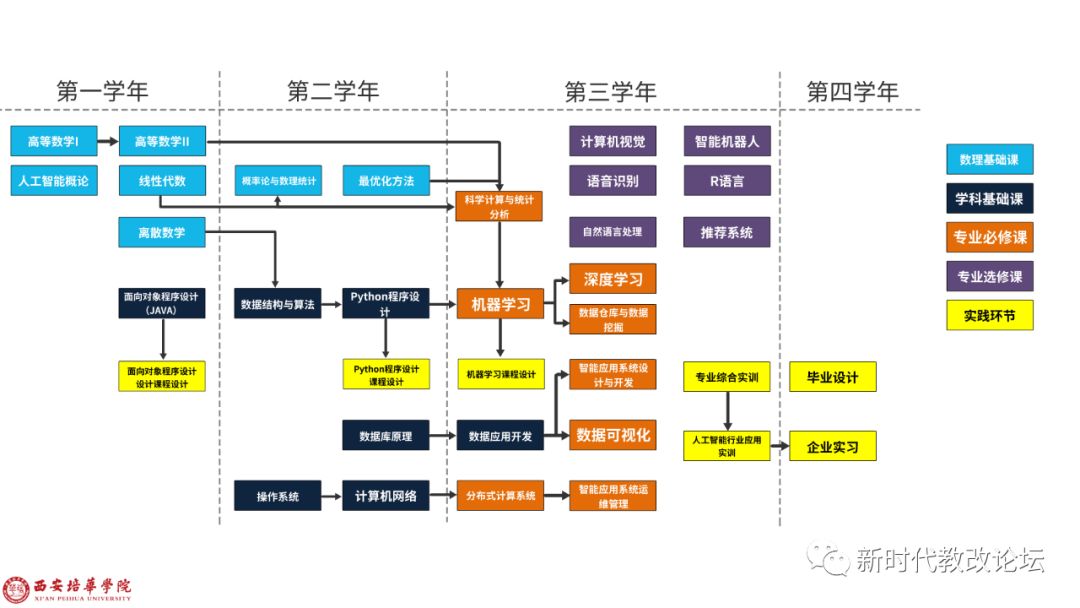

下图是人工智能专业的专业课(含数理基础课、学科基础课、专业必修课、专业选修课、集中实践课)衔接关系图。

我在给学生讲《计算机网络技术》课程的时候,经常讲到协议的三要素(语法、语义、时序),受此启发,所以提出了“课程体系构建三要素”这一概念。

1.结构

结构指课程体系的拓扑。

结构是要说明课程体系是基于“学科”的知识体系(树形)构建还是基于“应用”的行动体系(网形)构建,或是二者皆有的混合型的体系,但不论是哪一种,结构问题都是在说明专业人才培养的课程体系中,

课程与课程间的关系问题

。

对于不同类型的人才培养,课程体系的结构应该是有所区别的。今年2

月,国务院发布《国家职业教育改革实施方案》,俗称“职教二十条”,全文中的第一句话是“职业教育与普通教育是两种不同教育类型,具有同等重要地位。”

职业教育和普通教育下的人才培养目标是有明显区别的,高等教育人才培养类型可分为

学术型、工程型、技术型、技能型

等,但是在高校转型发展的大背景下,人才培养定位和类型很难分的清清楚楚,所以多数高校提出的是“

复合型

”人才培养定位,而且随着对实践教学要求的提高,职业教育的理念也渐渐融入到技术型、工程型等非职业院校的人才培养要求之中。

先撇开以上细微的差异不谈,咱就以典型的学术型人才培养和应用型人才培养为例,说明这两种人才培养课程体系设计的结构问题。

学术型人才培养侧重学生“科学研究”能力的培养,以理论研究为主,需要学生具备认识、发现自然和社会规律的能力,所以必须系统地学习学科知识。因此学术性人才培养的课程体系设计可以完全参照传统学科知识体系来进行设计,是典型的“树形”结构。

应用型人才培养侧重于学生“科学应用”能力的培养,以应用研究和实际操作为主,需要学生具备生产和服务一线的能力,因此课程体系的设计应以学科知识掌握和应用能力培养并重,而传统学科体系下的课程设置并不能直接体现技术应用能力的培养,所以需要一种新型的课程体系结构,这种体系不再依赖知识的学科分类和课程的性质等要求,而是必须体现“跨界”这一重要特征,

即任务驱动下的课程融合。

该体系下

课程的设置以实际的技术活动项目为线索,将学科知识和素质融合于能力培养之中,以能力培养为核心,以学科知识为支撑来设置课程。

这种融合既可以发生在课程内,也可以发生在课程间,课程不再是相对独立的知识单元,课程之间必然存在有机的联接关系,所形成的课程体系则由课程单元相对独立的树形结构转变为课程之间有机联接的网形结构。

这张网使得每门课程之间都可以存在一条最短路径,使得课程类型或性质的区分不再重要,使得课程单元之间不再割裂,使得整个课程体系成为一个有机的整体。

所以,课程体系的结构问题其实是一个关于人才培养的深层次课程关系问题,制定人才培养方案的负责人只有在清楚地认识到这一问题基础上才能制定出合理有效的方案来。

2.时序

时序指课程开设的时间和顺序。

学生在大学四年可能要上四十余门课程,除去公共课,专业课至少也有二十门左右。我们要认清楚一个问题:课程之间的衔接关系是什么???在学科知识体系下,课程和知识相对独立,先上哪一门或后上哪一门对于知识的积累而言影响不会太大,而且

课程之间存在严重的知识重叠现象

,造成了重复学习和学时的浪费。

但是在应用型人才培养的课程体系中,课程在经过跨界融合的前提下,课程开设的前后衔接关系就变得尤为重要了。无论是CDIO(构思、设计、运作、实现)还是工作过程系统化(咨询、计划、决策、实施、检查、评价)都具有

“工作流程”或“产品流程

”这一明显特征,课程的前后衔接必须满足“流程”这一需要。这就是课程时序的意义。

时序既包括知识学习方面的时序和能力训练方面的时序,还包括工作流程和产品流程方面的时序。所以

时序不是单一的标准,而是多维度下的知识与课程的时间排序问题。

下图是人工智能专业的专业课(含数理基础课、学科基础课、专业必修课、专业选修课、集中实践课)衔接关系图。

3.内容

内容指课程的教学内容。

对于《培养方案》来说,课程内容层面的东西是不会直接体现的。也就是说,培养方案只负责说明培养目标、毕业要求和课程体系这三个关键要素,而课程内容由课程目标决定,是《教学大纲》负责解释的范畴。

3.内容

内容指课程的教学内容。

对于《培养方案》来说,课程内容层面的东西是不会直接体现的。也就是说,培养方案只负责说明培养目标、毕业要求和课程体系这三个关键要素,而课程内容由课程目标决定,是《教学大纲》负责解释的范畴。

下面讲一下课程内容设计的结构和载体。

以OBE理念的视角来看,课程的教学内容直接取决于课程教学目标,间接取决于毕业要求,而不是学科知识体系下分割出的某一知识模块,更不应该是教材的目录。

学科知识是课程学习的理论基础,教材是课程学习的参考书,单纯地依赖学科知识或教材开展教学是错误的。

所以,课程教学内容应该是整个教学团队(课程组、教研室)一起“

设计

”出来的。

好的,终于谈到课程内容设计的问题了!

课程内容取决于课程结构,课程结构决定课程内容。

结构是内容的框架,内容是结构的表现。

就像盖房子一样,把结构先搭起来,至于填充什么材料则是另一个问题了。没有结构,内容就是一堆砖瓦,好房子是盖不起来的!

所以我们要先理解课程的结构设计问题!

关于课程的结构设计,我想应该是有很多方法的,但我认为最系统、最完整、最有效的方法就是教育部职业技术教育中心研究所研究员、应用型课程建设联盟主席姜大源教授的

“工作过程系统化”

。

现在国内外各种教学理念啊、模式啊、方法啊等等有很多,但很难有做到课程层面的东西,也就是说顶层设计的思想有很多,但能直接指导教师课程改革的方法却很少。2015年,在我还对课程改革迷茫的时候,有幸遇见了姜大源教授。

“工作过程系统化”就像一盏明灯照亮了应用型课程改革之路。

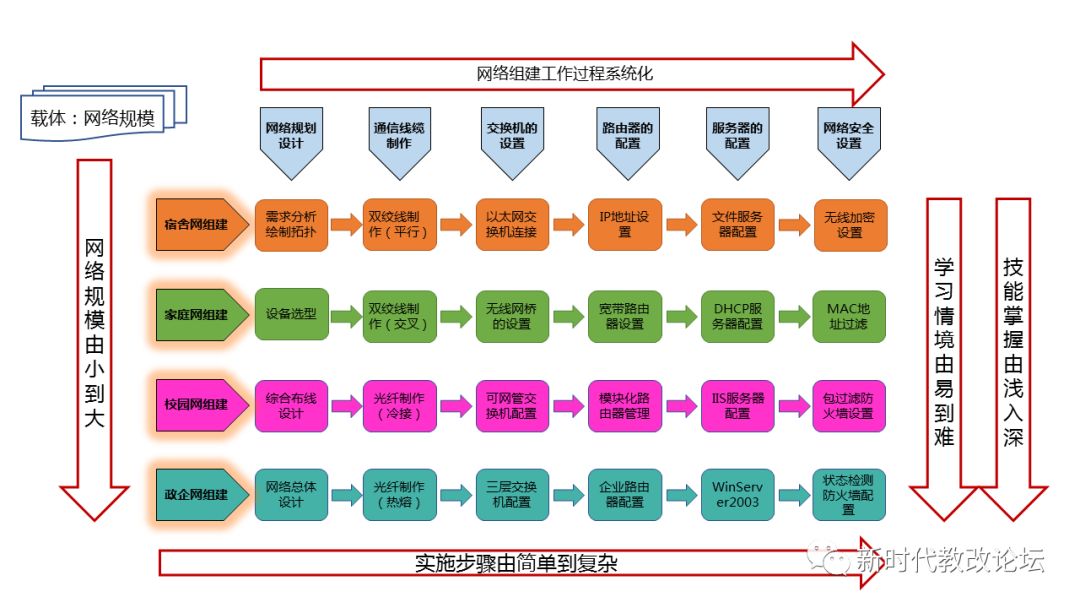

“工作过程系统化”是一套有效的课程结构设计方法,其核心

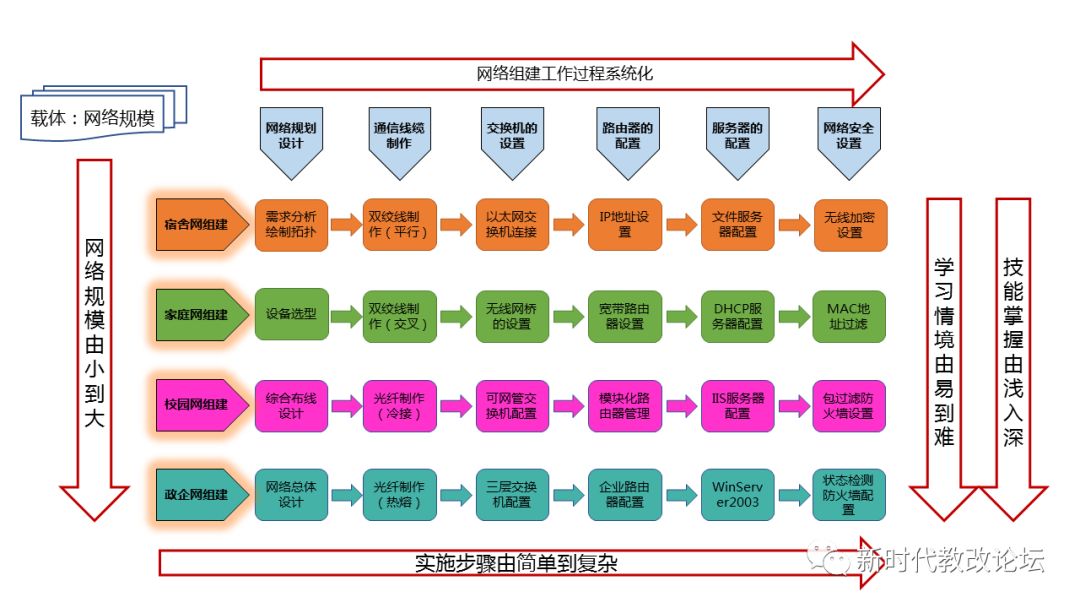

是以项目或任务为教学载体,按照具有普适性的工作过程(咨询、计划、决策、实施、检查、评价)“六步法”设计三种以上学习情境,按由易到难的顺序逐次实施每个学习情境的教学过程。

正如姜教授所讲:

“比较必须三个以上,比较必须同一范畴,比较中重复的是步骤,不同的是内容......”

有老师问这与“项目式教学”有什么不同?

项目式教学是一种常见的教学方法,一门课程弄几个项目出来也不是什么难事,但这些项目通常并不是“系统化”的项目,可能是教师基于章节设计的实验项目、实践项目等。

“工作过程系统化”课程和这些项目课程的本质区别是

对传统学科知识进行了解构与重构并设计了具有整合课程所需的知识点和技能点的“系统化”项目

,使得教学的有效性大大提升,最终实现课程教学目标可以更加有效地达成。下图是《计算机网络》课程的结构设计图。

下面讲一下课程内容设计的结构和载体。

以OBE理念的视角来看,课程的教学内容直接取决于课程教学目标,间接取决于毕业要求,而不是学科知识体系下分割出的某一知识模块,更不应该是教材的目录。

学科知识是课程学习的理论基础,教材是课程学习的参考书,单纯地依赖学科知识或教材开展教学是错误的。

所以,课程教学内容应该是整个教学团队(课程组、教研室)一起“

设计

”出来的。

好的,终于谈到课程内容设计的问题了!

课程内容取决于课程结构,课程结构决定课程内容。

结构是内容的框架,内容是结构的表现。

就像盖房子一样,把结构先搭起来,至于填充什么材料则是另一个问题了。没有结构,内容就是一堆砖瓦,好房子是盖不起来的!

所以我们要先理解课程的结构设计问题!

关于课程的结构设计,我想应该是有很多方法的,但我认为最系统、最完整、最有效的方法就是教育部职业技术教育中心研究所研究员、应用型课程建设联盟主席姜大源教授的

“工作过程系统化”

。

现在国内外各种教学理念啊、模式啊、方法啊等等有很多,但很难有做到课程层面的东西,也就是说顶层设计的思想有很多,但能直接指导教师课程改革的方法却很少。2015年,在我还对课程改革迷茫的时候,有幸遇见了姜大源教授。

“工作过程系统化”就像一盏明灯照亮了应用型课程改革之路。

“工作过程系统化”是一套有效的课程结构设计方法,其核心

是以项目或任务为教学载体,按照具有普适性的工作过程(咨询、计划、决策、实施、检查、评价)“六步法”设计三种以上学习情境,按由易到难的顺序逐次实施每个学习情境的教学过程。

正如姜教授所讲:

“比较必须三个以上,比较必须同一范畴,比较中重复的是步骤,不同的是内容......”

有老师问这与“项目式教学”有什么不同?

项目式教学是一种常见的教学方法,一门课程弄几个项目出来也不是什么难事,但这些项目通常并不是“系统化”的项目,可能是教师基于章节设计的实验项目、实践项目等。

“工作过程系统化”课程和这些项目课程的本质区别是

对传统学科知识进行了解构与重构并设计了具有整合课程所需的知识点和技能点的“系统化”项目

,使得教学的有效性大大提升,最终实现课程教学目标可以更加有效地达成。下图是《计算机网络》课程的结构设计图。

这几天,我从体系结构、课程时序、课程内容三个方面解读课程体系设计的要素问题,又戳手机又敲键盘地弄了4千多字,着实不易,还望大家多指教,多提宝贵意见!

这几天,我从体系结构、课程时序、课程内容三个方面解读课程体系设计的要素问题,又戳手机又敲键盘地弄了4千多字,着实不易,还望大家多指教,多提宝贵意见!

我在给学生讲《计算机网络技术》课程的时候,经常讲到协议的三要素(语法、语义、时序),受此启发,所以提出了“课程体系构建三要素”这一概念。

1.结构

结构指课程体系的拓扑。

结构是要说明课程体系是基于“学科”的知识体系(树形)构建还是基于“应用”的行动体系(网形)构建,或是二者皆有的混合型的体系,但不论是哪一种,结构问题都是在说明专业人才培养的课程体系中,

课程与课程间的关系问题

。

对于不同类型的人才培养,课程体系的结构应该是有所区别的。今年2

月,国务院发布《国家职业教育改革实施方案》,俗称“职教二十条”,全文中的第一句话是“职业教育与普通教育是两种不同教育类型,具有同等重要地位。”

职业教育和普通教育下的人才培养目标是有明显区别的,高等教育人才培养类型可分为

学术型、工程型、技术型、技能型

等,但是在高校转型发展的大背景下,人才培养定位和类型很难分的清清楚楚,所以多数高校提出的是“

复合型

”人才培养定位,而且随着对实践教学要求的提高,职业教育的理念也渐渐融入到技术型、工程型等非职业院校的人才培养要求之中。

先撇开以上细微的差异不谈,咱就以典型的学术型人才培养和应用型人才培养为例,说明这两种人才培养课程体系设计的结构问题。

学术型人才培养侧重学生“科学研究”能力的培养,以理论研究为主,需要学生具备认识、发现自然和社会规律的能力,所以必须系统地学习学科知识。因此学术性人才培养的课程体系设计可以完全参照传统学科知识体系来进行设计,是典型的“树形”结构。

应用型人才培养侧重于学生“科学应用”能力的培养,以应用研究和实际操作为主,需要学生具备生产和服务一线的能力,因此课程体系的设计应以学科知识掌握和应用能力培养并重,而传统学科体系下的课程设置并不能直接体现技术应用能力的培养,所以需要一种新型的课程体系结构,这种体系不再依赖知识的学科分类和课程的性质等要求,而是必须体现“跨界”这一重要特征,

即任务驱动下的课程融合。

该体系下

课程的设置以实际的技术活动项目为线索,将学科知识和素质融合于能力培养之中,以能力培养为核心,以学科知识为支撑来设置课程。

这种融合既可以发生在课程内,也可以发生在课程间,课程不再是相对独立的知识单元,课程之间必然存在有机的联接关系,所形成的课程体系则由课程单元相对独立的树形结构转变为课程之间有机联接的网形结构。

这张网使得每门课程之间都可以存在一条最短路径,使得课程类型或性质的区分不再重要,使得课程单元之间不再割裂,使得整个课程体系成为一个有机的整体。

所以,课程体系的结构问题其实是一个关于人才培养的深层次课程关系问题,制定人才培养方案的负责人只有在清楚地认识到这一问题基础上才能制定出合理有效的方案来。

2.时序

时序指课程开设的时间和顺序。

学生在大学四年可能要上四十余门课程,除去公共课,专业课至少也有二十门左右。我们要认清楚一个问题:课程之间的衔接关系是什么???在学科知识体系下,课程和知识相对独立,先上哪一门或后上哪一门对于知识的积累而言影响不会太大,而且

课程之间存在严重的知识重叠现象

,造成了重复学习和学时的浪费。

但是在应用型人才培养的课程体系中,课程在经过跨界融合的前提下,课程开设的前后衔接关系就变得尤为重要了。无论是CDIO(构思、设计、运作、实现)还是工作过程系统化(咨询、计划、决策、实施、检查、评价)都具有

“工作流程”或“产品流程

”这一明显特征,课程的前后衔接必须满足“流程”这一需要。这就是课程时序的意义。

时序既包括知识学习方面的时序和能力训练方面的时序,还包括工作流程和产品流程方面的时序。所以

时序不是单一的标准,而是多维度下的知识与课程的时间排序问题。

下图是人工智能专业的专业课(含数理基础课、学科基础课、专业必修课、专业选修课、集中实践课)衔接关系图。

我在给学生讲《计算机网络技术》课程的时候,经常讲到协议的三要素(语法、语义、时序),受此启发,所以提出了“课程体系构建三要素”这一概念。

1.结构

结构指课程体系的拓扑。

结构是要说明课程体系是基于“学科”的知识体系(树形)构建还是基于“应用”的行动体系(网形)构建,或是二者皆有的混合型的体系,但不论是哪一种,结构问题都是在说明专业人才培养的课程体系中,

课程与课程间的关系问题

。

对于不同类型的人才培养,课程体系的结构应该是有所区别的。今年2

月,国务院发布《国家职业教育改革实施方案》,俗称“职教二十条”,全文中的第一句话是“职业教育与普通教育是两种不同教育类型,具有同等重要地位。”

职业教育和普通教育下的人才培养目标是有明显区别的,高等教育人才培养类型可分为

学术型、工程型、技术型、技能型

等,但是在高校转型发展的大背景下,人才培养定位和类型很难分的清清楚楚,所以多数高校提出的是“

复合型

”人才培养定位,而且随着对实践教学要求的提高,职业教育的理念也渐渐融入到技术型、工程型等非职业院校的人才培养要求之中。

先撇开以上细微的差异不谈,咱就以典型的学术型人才培养和应用型人才培养为例,说明这两种人才培养课程体系设计的结构问题。

学术型人才培养侧重学生“科学研究”能力的培养,以理论研究为主,需要学生具备认识、发现自然和社会规律的能力,所以必须系统地学习学科知识。因此学术性人才培养的课程体系设计可以完全参照传统学科知识体系来进行设计,是典型的“树形”结构。

应用型人才培养侧重于学生“科学应用”能力的培养,以应用研究和实际操作为主,需要学生具备生产和服务一线的能力,因此课程体系的设计应以学科知识掌握和应用能力培养并重,而传统学科体系下的课程设置并不能直接体现技术应用能力的培养,所以需要一种新型的课程体系结构,这种体系不再依赖知识的学科分类和课程的性质等要求,而是必须体现“跨界”这一重要特征,

即任务驱动下的课程融合。

该体系下

课程的设置以实际的技术活动项目为线索,将学科知识和素质融合于能力培养之中,以能力培养为核心,以学科知识为支撑来设置课程。

这种融合既可以发生在课程内,也可以发生在课程间,课程不再是相对独立的知识单元,课程之间必然存在有机的联接关系,所形成的课程体系则由课程单元相对独立的树形结构转变为课程之间有机联接的网形结构。

这张网使得每门课程之间都可以存在一条最短路径,使得课程类型或性质的区分不再重要,使得课程单元之间不再割裂,使得整个课程体系成为一个有机的整体。

所以,课程体系的结构问题其实是一个关于人才培养的深层次课程关系问题,制定人才培养方案的负责人只有在清楚地认识到这一问题基础上才能制定出合理有效的方案来。

2.时序

时序指课程开设的时间和顺序。

学生在大学四年可能要上四十余门课程,除去公共课,专业课至少也有二十门左右。我们要认清楚一个问题:课程之间的衔接关系是什么???在学科知识体系下,课程和知识相对独立,先上哪一门或后上哪一门对于知识的积累而言影响不会太大,而且

课程之间存在严重的知识重叠现象

,造成了重复学习和学时的浪费。

但是在应用型人才培养的课程体系中,课程在经过跨界融合的前提下,课程开设的前后衔接关系就变得尤为重要了。无论是CDIO(构思、设计、运作、实现)还是工作过程系统化(咨询、计划、决策、实施、检查、评价)都具有

“工作流程”或“产品流程

”这一明显特征,课程的前后衔接必须满足“流程”这一需要。这就是课程时序的意义。

时序既包括知识学习方面的时序和能力训练方面的时序,还包括工作流程和产品流程方面的时序。所以

时序不是单一的标准,而是多维度下的知识与课程的时间排序问题。

下图是人工智能专业的专业课(含数理基础课、学科基础课、专业必修课、专业选修课、集中实践课)衔接关系图。

3.内容

内容指课程的教学内容。

对于《培养方案》来说,课程内容层面的东西是不会直接体现的。也就是说,培养方案只负责说明培养目标、毕业要求和课程体系这三个关键要素,而课程内容由课程目标决定,是《教学大纲》负责解释的范畴。

3.内容

内容指课程的教学内容。

对于《培养方案》来说,课程内容层面的东西是不会直接体现的。也就是说,培养方案只负责说明培养目标、毕业要求和课程体系这三个关键要素,而课程内容由课程目标决定,是《教学大纲》负责解释的范畴。

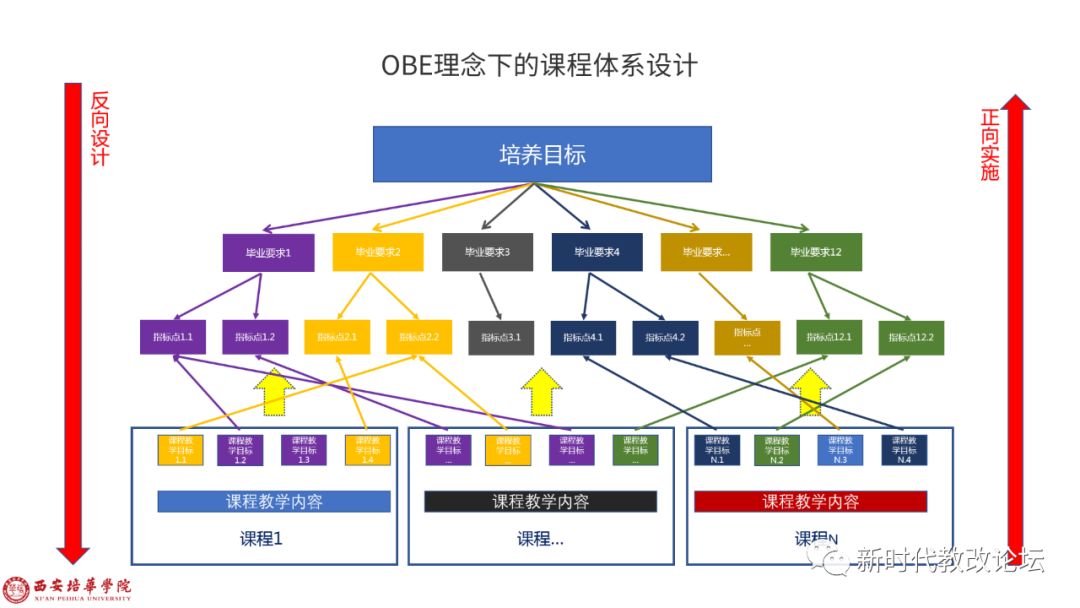

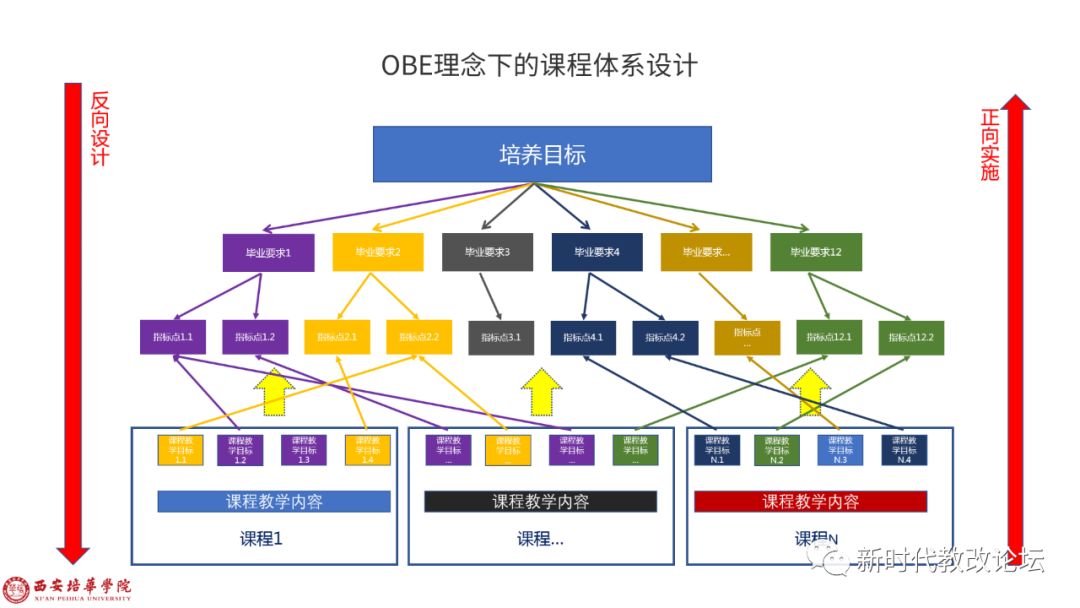

从培养目标到课程内容的衔接关系是:a培养目标-b毕业要求-c毕业要求指标点-d课程体系-e课程目标-f教学内容。从a到f是反向设计,从f到a是正向实施”。

人才培养方案的制定者是专业人才培养的总设计师,应具备对e课程目标和f教学内容这两个层面的实践和理解,否则设计的课程体系犹如空中楼阁,课程难以支撑,无法实现培养目标的有效达成。 但是《教学大纲》毕竟是《培养方案》下的另一份教学资料,如何将教学大纲的与培养方案有效衔接呢?按照OBE理念,就是要基于毕业要求指标点分解课程教学目标,从而设计课程教学内容,逐级支撑毕业要求和培养目标的达成。支撑关系如下图所示。 下面讲一下课程内容设计的结构和载体。

以OBE理念的视角来看,课程的教学内容直接取决于课程教学目标,间接取决于毕业要求,而不是学科知识体系下分割出的某一知识模块,更不应该是教材的目录。

学科知识是课程学习的理论基础,教材是课程学习的参考书,单纯地依赖学科知识或教材开展教学是错误的。

所以,课程教学内容应该是整个教学团队(课程组、教研室)一起“

设计

”出来的。

好的,终于谈到课程内容设计的问题了!

课程内容取决于课程结构,课程结构决定课程内容。

结构是内容的框架,内容是结构的表现。

就像盖房子一样,把结构先搭起来,至于填充什么材料则是另一个问题了。没有结构,内容就是一堆砖瓦,好房子是盖不起来的!

所以我们要先理解课程的结构设计问题!

关于课程的结构设计,我想应该是有很多方法的,但我认为最系统、最完整、最有效的方法就是教育部职业技术教育中心研究所研究员、应用型课程建设联盟主席姜大源教授的

“工作过程系统化”

。

现在国内外各种教学理念啊、模式啊、方法啊等等有很多,但很难有做到课程层面的东西,也就是说顶层设计的思想有很多,但能直接指导教师课程改革的方法却很少。2015年,在我还对课程改革迷茫的时候,有幸遇见了姜大源教授。

“工作过程系统化”就像一盏明灯照亮了应用型课程改革之路。

“工作过程系统化”是一套有效的课程结构设计方法,其核心

是以项目或任务为教学载体,按照具有普适性的工作过程(咨询、计划、决策、实施、检查、评价)“六步法”设计三种以上学习情境,按由易到难的顺序逐次实施每个学习情境的教学过程。

正如姜教授所讲:

“比较必须三个以上,比较必须同一范畴,比较中重复的是步骤,不同的是内容......”

有老师问这与“项目式教学”有什么不同?

项目式教学是一种常见的教学方法,一门课程弄几个项目出来也不是什么难事,但这些项目通常并不是“系统化”的项目,可能是教师基于章节设计的实验项目、实践项目等。

“工作过程系统化”课程和这些项目课程的本质区别是

对传统学科知识进行了解构与重构并设计了具有整合课程所需的知识点和技能点的“系统化”项目

,使得教学的有效性大大提升,最终实现课程教学目标可以更加有效地达成。下图是《计算机网络》课程的结构设计图。

下面讲一下课程内容设计的结构和载体。

以OBE理念的视角来看,课程的教学内容直接取决于课程教学目标,间接取决于毕业要求,而不是学科知识体系下分割出的某一知识模块,更不应该是教材的目录。

学科知识是课程学习的理论基础,教材是课程学习的参考书,单纯地依赖学科知识或教材开展教学是错误的。

所以,课程教学内容应该是整个教学团队(课程组、教研室)一起“

设计

”出来的。

好的,终于谈到课程内容设计的问题了!

课程内容取决于课程结构,课程结构决定课程内容。

结构是内容的框架,内容是结构的表现。

就像盖房子一样,把结构先搭起来,至于填充什么材料则是另一个问题了。没有结构,内容就是一堆砖瓦,好房子是盖不起来的!

所以我们要先理解课程的结构设计问题!

关于课程的结构设计,我想应该是有很多方法的,但我认为最系统、最完整、最有效的方法就是教育部职业技术教育中心研究所研究员、应用型课程建设联盟主席姜大源教授的

“工作过程系统化”

。

现在国内外各种教学理念啊、模式啊、方法啊等等有很多,但很难有做到课程层面的东西,也就是说顶层设计的思想有很多,但能直接指导教师课程改革的方法却很少。2015年,在我还对课程改革迷茫的时候,有幸遇见了姜大源教授。

“工作过程系统化”就像一盏明灯照亮了应用型课程改革之路。

“工作过程系统化”是一套有效的课程结构设计方法,其核心

是以项目或任务为教学载体,按照具有普适性的工作过程(咨询、计划、决策、实施、检查、评价)“六步法”设计三种以上学习情境,按由易到难的顺序逐次实施每个学习情境的教学过程。

正如姜教授所讲:

“比较必须三个以上,比较必须同一范畴,比较中重复的是步骤,不同的是内容......”

有老师问这与“项目式教学”有什么不同?

项目式教学是一种常见的教学方法,一门课程弄几个项目出来也不是什么难事,但这些项目通常并不是“系统化”的项目,可能是教师基于章节设计的实验项目、实践项目等。

“工作过程系统化”课程和这些项目课程的本质区别是

对传统学科知识进行了解构与重构并设计了具有整合课程所需的知识点和技能点的“系统化”项目

,使得教学的有效性大大提升,最终实现课程教学目标可以更加有效地达成。下图是《计算机网络》课程的结构设计图。

这几天,我从体系结构、课程时序、课程内容三个方面解读课程体系设计的要素问题,又戳手机又敲键盘地弄了4千多字,着实不易,还望大家多指教,多提宝贵意见!

这几天,我从体系结构、课程时序、课程内容三个方面解读课程体系设计的要素问题,又戳手机又敲键盘地弄了4千多字,着实不易,还望大家多指教,多提宝贵意见!

本文探讨了课程体系构建的核心要素,从培养目标出发,通过毕业要求、毕业要求指标点,逐步细化到课程体系、课程目标及具体的教学内容,阐述了反向设计与正向实施的过程。

本文探讨了课程体系构建的核心要素,从培养目标出发,通过毕业要求、毕业要求指标点,逐步细化到课程体系、课程目标及具体的教学内容,阐述了反向设计与正向实施的过程。

2170

2170

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?