在一些基本物理概念章节(奥玛:滑雪的一些原理:一些基本物理概念)已经提到过雪板能够转弯的基本条件是侧切和弯曲形变。雪板在设计时,侧切和弯曲形变的配合是雪板的研发测试核心内容,雪板性能要求越高,这个研发和测试过程就越复杂,从建模到隔离特定参数的测试和调整,需要投入的成本就越高,雪板也就越贵。

(雪板特性曲线是描述雪板形变和蓄能关系的功率曲线,在弹簧或者发动机中叫做特性曲线,用在弓上叫做拉力曲线,在这里是个人提出的一个概念,雪板特性曲线受到雪板材料和形状的共同影响,是设计雪板时的目标定义,由于没有合适的设备和经费进行数据采集,厂家也都是作为雪板研发机密,因此都是属于经验的示意图,现仅供参考,等有了设备后会进行修正)

以下内容和滑雪技术和实际操作无关,滑的好与否并不一定需要知道这些内容,但这部分内容涉及到雪板的侧切设计,有兴趣者可以当做对雪板的进一步认识进行扩展阅读。

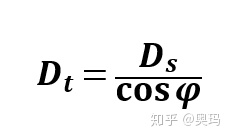

雪板的侧切半径和转弯半径公式:

我们很多人都知道,理想状态下实际转弯半径和雪板的侧切半径以及立刃角度之间的关系满足下面的公式:

也有很多人对这个公式提出了质疑,的确这是一个为了计算方便而经过非常简化的公式。这个公式可以通过三种方式推导而来。它只适用于如下理想状态

- 立刃角度φ在40度以内的近似成立,这个与实际测量有关,在本文的后半部分进行描述。

- 在硬雪最表面的切割,切割深度非常浅,忽略切割深度。

- 侧切形状是最简单的圆型。

在这些前提下,为了方便讲述原理和计算而基本成立的一个公式,而不是一个精确的数学模型。但是这个公式投入的计算能够说明一些问题。这个看似简单的公式,其推导过程相对复杂,在这之前,我们先要了解雪板的一些基本参数(以下均以单板为例,双板同样适用):

对于不同类型的雪板,这些参数会有一定的调整,比如对于Alpine或是Freeride,Boardcross,Pow这些类型,板头宽度会稍大于板尾宽度(即雪板具有锥度),但我们先简化计算,采用标准的双向对称板头板尾的雪板来看弯曲形变和立刃的关系:

雪板不能无限制的弯曲形变,实际情况中,雪板的形变量很小。实际接雪时的侧切深度是有限的。同时根据这个理论可以得出,雪板不能立刃到90度后还保持完全接雪,大侧切深度的极限立刃角度更小,小侧切深度的可以极限立刃的角度更大。

这个公式推导的三种方式:

- 弧线深度比例近似法:

根据上述对雪板参数的理解和一些简单的三角函数,就可以得出如下等式:

实际弯道侧切深度 * 立刃角度的余弦 * 2 + 板腰宽度 = 板头板尾宽度

得出实际弯道侧切深度为:(1)

得出实际弯道弧线深度和雪板侧切深度以及立刃角度的关系为:

我们根据定积分推导出有效接雪边刃长度和侧切深度以及侧切半径的关系如下:

带入上面的等式即可以得出:

更加精确一点的算法是增加了雪板切入雪面的深度:

这个公式被用于下面的有限元仿真模型中。当d=0时,即最简公式。

2. 投影法:

关于圆的投影:

正圆投影是椭圆,椭圆在特定的条件下投影会成为正圆。把圆以中心为原点,经由原点划一直线,然后沿该直线两边同步拉伸或者压缩,就会形成一个椭圆,在大多数情况下椭圆投影的后都是椭圆,只有在某个特殊的角度时,才会形成正圆。比如,椭圆的长轴a、短轴b,投影角度:

当

的时候,也就是说投影角度为φ时,会出现正圆。

弯曲形式决定了选择什么样的投影

理论上从球面做任意的剖面,或者说任意方向切割的投影都是正圆。但雪板目前很难出现球面的变形。而是根据雪板的设计,通常出现的形变表现在柱面或圆锥面上。理想状态下,自由式雪板的侧切形状是多为圆形,高山竞技雪板的侧切形状多为椭圆或者圆锥曲线。侧切形状和雪板形变是相关的。

注1. 实际上雪板的形变范围都非常的小,但为了清楚的看到效果,下面的图形都很大程度的放大了这个形变的效果。

注2. 雪板的变形通常都不是均匀的,下图的变形都是在一个理想的效果下,让雪板进行了均匀的形变。

对于高山竞技板而言,板腰窄,硬度大,站姿角度大,抗对扭强,立刃后更容易会出现椭圆圆柱面上的形变,对应原始的侧切形状是椭圆弧线。立刃角度直接反应转弯半径。此时主动式悬浮垫板的作用也凸显了出来,可以保证在柱面上的形变,同时不影响两脚的间距。

因为没有出现柱面上的形变,因此采用平行投影法:

对于软鞋自由式单板,板腰宽,硬度软,站姿角度小,器材易对扭(无论是雪板还是固定器和雪鞋,都更容易发生不在发力轴向上的变形),更容易出现圆锥面上的形变,侧切形状是圆形弧线。

因为会出现锥面上的形变,因此采用中心投影法:

在实际情况下, 要比这种形状复杂得多。但这种锥面的形变效果并不十分显著,此处只是提出有这样的情况出现,在以后的讨论中,会详细的讲一下这两种不同面对雪板设计和滑行效果带来的区别,在计算过程中,还是采用柱面的平行投影法来解释立刃角度和形变关系,从而得出侧切半径和转弯半径的关联。

此外还有球面大圆投影等,所得结论是一致的,但球面大圆投影不涉及到雪板弯曲形变。此处不做进一步讲述。

3. 等弧长近似法:有效接雪边刃所在弧长 El 在形变前后的长度是不变的,其实是公式(1)的推导过程,略。

雪板的特性曲线:

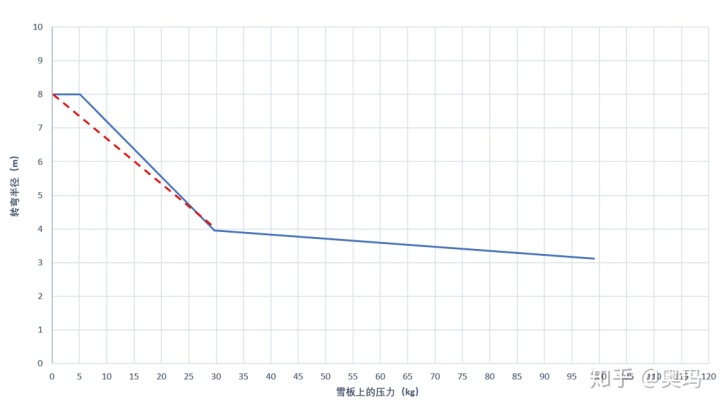

这个简化公式有其无法解决的问题,最大的问题就是在于高立刃,当立刃高度接近90°时,公式得出的转弯半径逼近于0,这在现实中是不存在的。实际仿真模拟时,在40°以内的立刃角度,经过测量基本上能符合该公式的结果,但现代滑雪大众立刃角度都能够达到60°左右,竞技运动员则能够达到70°以上甚至85°的极限。在这样的立刃角度下,该公式的结果与实际测量是不符的。这是因为雪板除了侧切,还要有形变,但雪板不能无限形变弯曲下去,雪板有自己的形变弯曲的极限,这个就像发动机功率曲线一样,雪板有自己的功率曲线,超过形变极限,继续施压并不会继续造成明显的形变,然而超过某种压力最大值,雪板就承受不住发生断裂(试验一下,看看你能不能一直压雪板,让雪板持续变形直到压断,在我们压雪板时,雪板的形变不是线性的)。因此当雪板形变到一定程度不能再继续形变时,转弯半径与立刃角度无关,只于形变的程度相关。

雪板的特性曲线,曲线的面积就是雪板的蓄能,曲线的曲率就是雪板的反馈的感受,当储蓄的能量释放时就是雪板的回弹,同样还存在一个释放能量的曲线,二者结合即为雪板的功率曲线。所以很多人感觉在滑行时雪板很硬蹬不动,但是在压雪板的时候却能压动,这就是雪板的功率曲线带来的性能影响,在开始阶段,不需要很大的力就能让雪板发生形变,当进入蓄能阶段,会需要更大的力量,但雪板形变却变得非常小,此时就是我们所感觉的蹬不动,如果我们能够继续为雪板蓄能,那么雪板在释放弹性形变时将会释放很大的力,给我们带来弹跳和加速的感觉。因此很多人并不适合用竞技款的雪板,是因为一般滑雪者根本无法发挥竞技款的雪板的最大功率。也就是我们的技能和雪板的性能不匹配,因此选择一款适合自己的雪板,对于雪板的性能发挥非常重要。

特性曲线是线性的雪板,设计上比较容易,但会造成形变过大的问题。高端雪板的特性曲线通常是非线性的,这是由雪板的板芯在不同位置的薄厚,以及中间层使用的材料和形状分布来控制。因此雪板更像弓,弯曲形变受到压力和形状的影响。

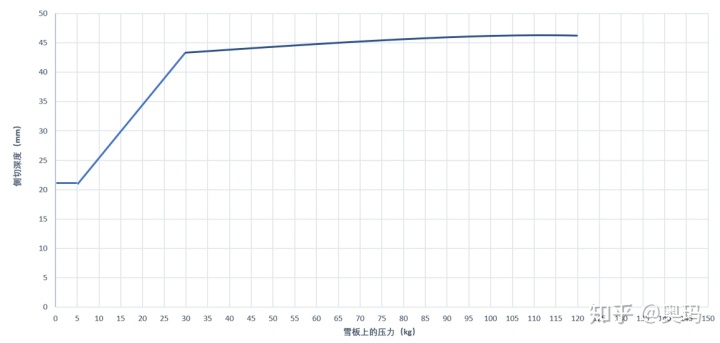

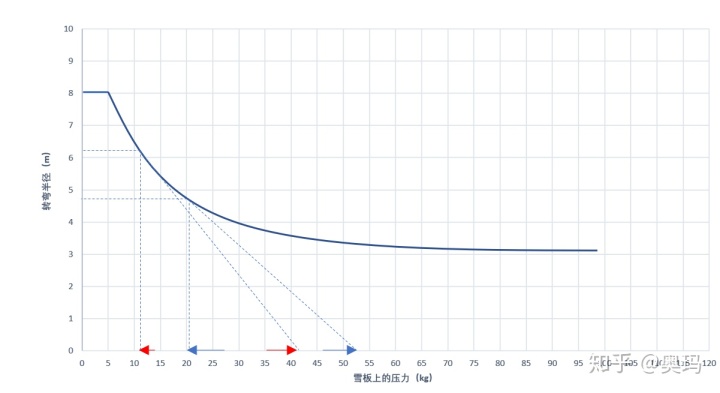

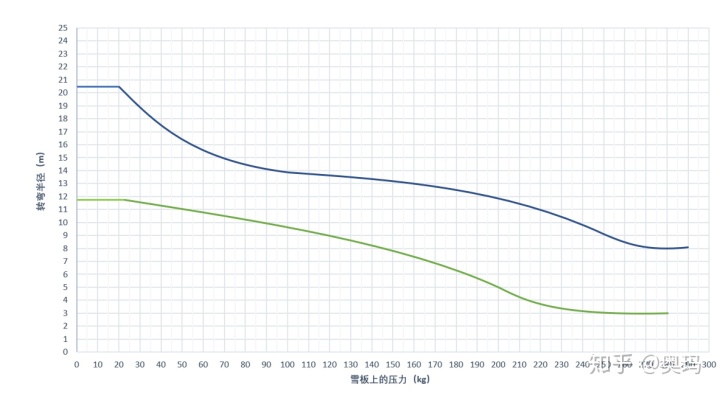

下面的雪板特性曲线,横坐标为雪板上施加的压力,纵坐标应为雪板形变造成的侧切深度变化,但为了更加直观地反应压力和转弯半径的关系,根据上面的公式(1),将侧切深度的变化,通过等弧长的简化计算得出雪板应具备的转弯半径的值,这个值本应配合一定的立刃角度下才能产生对应的弯道半径效果,但下面的图,都默认在前段弧线,雪板立刃角度小于60°时都能满足全部接雪的要求,后半段弧线雪板立刃角度大于60°时,实际转弯半径符合雪板具备的转弯半径值,而与立刃角度延续前半段的相关性。

单板自由式雪板选择Nitro Beast 155,纯双向对称,Camber板型,单一半径侧切,参数为:

板头宽度/板尾宽度:290mm

板腰宽度:247mm

有效接雪边刃长度:1150mm

侧切深度:(290-247)/2 = 21.5mm

侧切半径:8m

滑手建议体重范围:55kg~75kg

先忽略Beast的挥鞭效应板芯的非线性效果

设板刃切入雪面厚度5mm,硬雪面被切割后的最大抗压强度与冰面接近,在温度为0度时,冰面的极限抗压强度为0.3~5.5MPa,温度-10度,极限抗压强度增强一倍为0.6~11MPa,硬雪面由于颗粒度的问题,大约是纯冰面的下限,计算得345kg以内的压力范围内,不会在切雪形成支撑平台后崩溃,因此更长的有效接雪边刃长度,会支持更大的压力范围,即支持更高的速度(离心力)。(以下图表为估值,精确测量值将在今后的设备到位后进行数据采集,估值具有一定的参考价值)

转换成实际雪板侧切半径会更直观,但要注意所有的图都默认了立刃角度能够实现该半径下的弯道:

Camber板型,无额外切雪点或泛切雪点,适用于通用的情况的自由式雪板:

Camber板型,具有额外切雪点或泛切雪点,有效接雪边刃长度随着切雪点内移变短,由于支点的动态移动,会让特性曲线变得非线性。板芯形状在雪板不同部位的变化,也能让曲线变得非线性。具备等频特性的曲线,会有更好的适用范围。

固定器下方增加一些带有橡胶或硅胶的垫片也能起到类似效果,比如F2和Kessler的分体垫片,是在橡胶包裹下的金属块,能够让曲线非线性。

竞技类型,曲线所包含的面积更大,意味着能够储蓄的能量更多,高速更稳更弹。以SG Full Race Pro Team大回转185和小回转163为例,雪板参数如下:

板头宽度:185:250mm;163:260mm

板尾宽度:185:229mm;163:240mm;

板腰宽度:185:202mm;163:203mm

有效接雪边刃长度:185:1680mm;163:1460mm

平均侧切半径:185:20.3m;163:11.8m;SG为三半径递进式侧切形状,因此此处侧切为平均值。

世界杯滑手体重大致范围:80kg~95kg

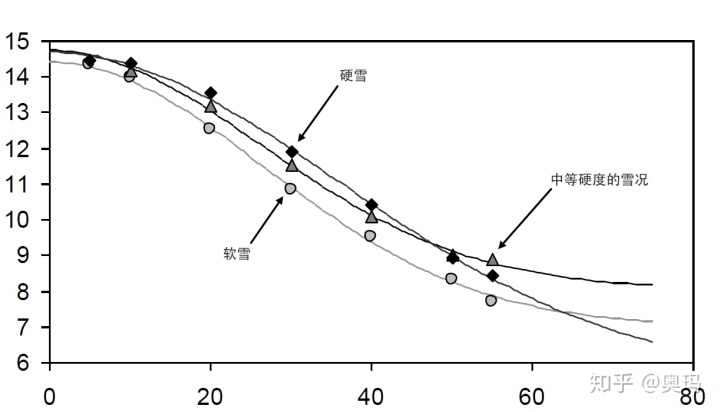

特性曲线示意图如下:

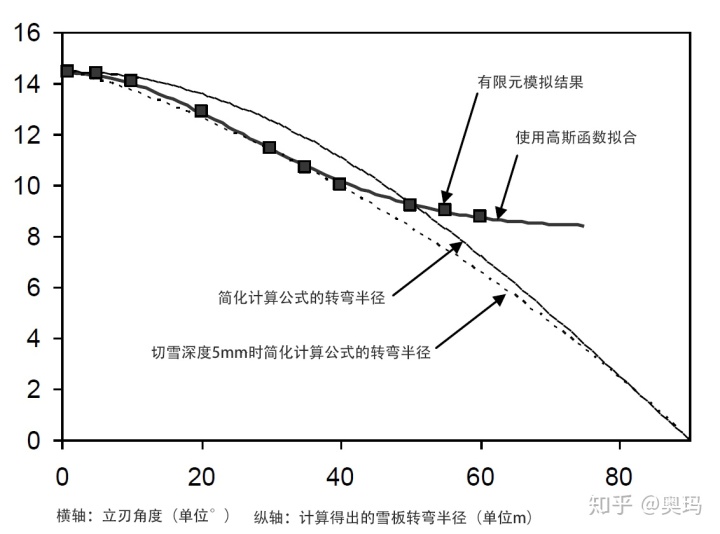

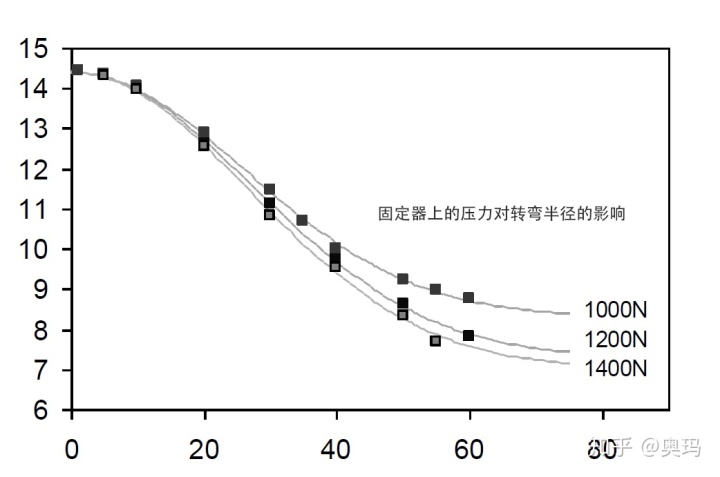

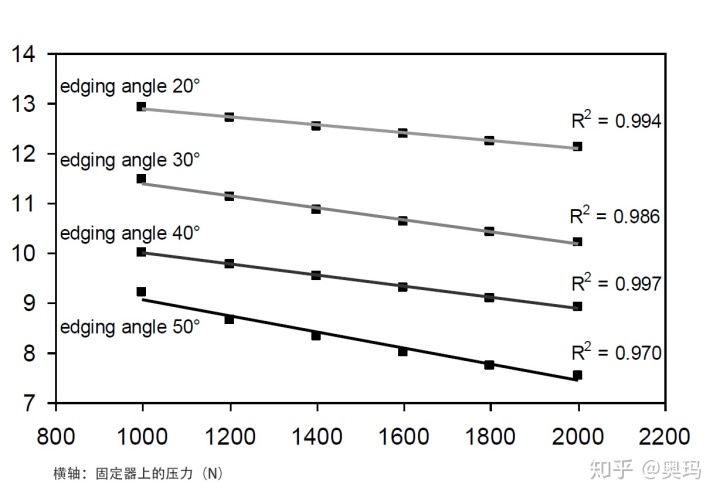

在这个公式之外的实际情况:雪板切雪形成轨道,轨道对转弯半径的影响在施压高立刃情况下,这个简化公式则不再适用。要分析雪板各个部分在轨道上的形变对侧切的影响。(以下引用论文:Parameter Study using a Finite Element Simulation of a Carving Alpine Ski to Investigate the Turn Radius and its Dependence on Edging Angle, Load, and Snow Properties 的计算机仿真模型的模拟结果,这篇论文和仿真模型模拟结果,并没有涉及到雪板的性能曲线,但是通过这个模拟结果可以帮助我们后面结合功率曲线来说明侧切和半径问题)

进行拟合的高斯函数为:

雪板通常的硬度弹性设计为:板腰最硬,板尾比板腰稍软,板头比板尾更软,这里的软硬是指容易形变的程度,通常利用板芯的薄厚,或者中间层的添加材料和方式来控制。一片普通的雪板平放时受到压力形变到板刃完全接雪,只需要4.5~5.5kg(双板44~54牛,单板略大一点),因此在重力分力和离心力共同作用下,雪板非常容易弯曲(所以用手压着板腰试板子软硬的,意义不大,因为很少有人能通过按压回弹就试出雪板不同部位的软硬程度的)。在更大的对雪板作用的压力下,雪板的转弯半径模拟结果:

通过上面的仿真模型的模拟结果,我们可以来结合一下雪板形变与雪板的功率曲线造成雪板转弯半径变化的近似效果:

(补图中)

立刃角度40°以前,雪板处于容易变形的阶段,立刃角度在60°以后,雪板形变接近最大值,蓄能所需压力变得更大。雪板需要更大的力才能微小的形变,立刃角度60°~80°,雪板由于形变很小,转弯半径变化很小,但蓄能增加,雪板充满了弹性势能,为出弯加速积蓄了充足的能量。

现代自由式雪板的侧切通常设计为多半径,各个半径之间衔接通常采用很短的一小段缓和曲线过渡,这与滑行线路直接相关。对于单板要将侧切分解为如下几个部分,以Never Summer 的Verio Sidecut多半径侧切技术为例,这种侧切具有明显的衔接部位增加的额外切雪点,半径变化不是线性的:

再如Nitro的双向递减侧切形状,其中以Shtic157为例,其侧切半径标注为:12.0/8.8/12.0,这样的侧切设计具有很好的容错性。这是一种两头是螺旋线的组合,半径呈线性变化:

以及Nitro的标称加速性能的渐进式侧切形状,其中以Squash 152为例,侧切半径标注为:8.0/7.2,这样的板头大板尾小的侧切具有很好的加速性。这种渐进式侧切形状为缓和曲线,半径呈线性变化:

对于双板,要将侧切分解为如下几个部分:

(补图中)

自由式的雪板通常较软,板型也多种多样,侧切的应用条件也相对宽泛,适合各种雪况的全地形滑行,个别针对公园和道具等进行了配置,目标也是以稳定抓雪为主。在粉雪里更小的立刃角度就可以达到硬雪面上高立刃产生的转弯半径。这与切割出的轨道形状是相关的。这个形状的形成与切割角度相关。

自由式雪板的底刃角度通常在0~1°之间,侧刃角度在89度左右。板刃的刃角为89°~90°

对于竞技雪板,要根据实际线路的目的来规划侧切和雪板形变,以下以刻滑线路为例(不包括施压弯入弯):以高山单板小回转比赛线路为例

条件:

- 硬质雪面

- 中等坡度,18°~24°

- 小回转,旗门间距9~12米,雪板平均侧切半径11.6米

- 高速度,70公里/小时左右

- 运动员体重:75kg以上

- 压力范围:3000N±300N左右

- 底刃角度0.5°,侧刃角度87°,板刃角度88.5°

目标:

- 入弯第一时间高立刃抓雪

- 弯中稳定抓轨不损失速度

- 出弯加速

雪板压力在雪板形变前,板型是Camber的前提下,会集中在接雪点部位,形成支点帮助雪板形变,当雪板形变接雪后,压力通常都集中在板腰中部,向着板头板尾方向递减。因此在入弯时,弯中,以及出弯阶段,压力的变化会形成雪板形变在不同部位的变化。切雪的轨道因此也发生了变化。

入弯时,板头最先开始切割雪面,板腰板尾跟随进入切开的轨道,半径以板头侧切为主,此时由于前半弧的特点(离心力和重力分力方向相反),要第一时间高立刃抓雪,板头需要更容易形变,还要保持抓地稳定。

入轨后,随着压力向着板腰中部转移,弯中板腰作为切割主力,半径以板腰侧切为主

出弯,板头压力先释放,板尾继续留在轨道中,板腰后半部到板尾进行切割,半径则以板尾侧切为主

切入雪面深度和雪板弯曲变形程度:

板头多切雪

板尾多切雪

有效接雪边刃长度和稳定性

接雪面积和摩擦力

雪板要保持抓地力和最佳的竞技线路需要在侧切上的调整:

雪板的隔离测试和封闭测试:

一片竞技级的雪板,是需要经过多年的不断测试和调整才能基本定型,要经过大赛的不断磨练才能正式的推出产品,还要经过规则和技术的改变进行进化才能获得运动员的青睐。因此每一片成绩好的竞技级雪板的研发过程都是非常值得尊重的,调整雪板如同调弓,调车,现代化设计雪板也是经验+计算机仿真+测试的共同成果。

现代竞技技术有多个方面的需要,从而对雪板也提出了响应的具体要求:

- 抓地力,抓握力,抓轨能力:通过增加额外的切雪点,这是单板通常的做法,比如Lib Tech 波浪刃,Nitro 的Grip Tech等等,双板也有类似的设计,比如Stockli FEC(Full Edge Contact)技术等。对于竞技比赛,要根据运动员的技术特点,分成入弯强调上半弧第一时间的抓轨性能(对于大回转和小回转有分别),以及施压时入弯时的迅速抓轨性能(强调板腰中部在弧顶抓轨和更好的减震性,大回转和小回转对弹性反馈要求有分别,大回转要稍晚,稍延迟,稍软;小回要快,敏感,稍硬)。对于这些技术特点的支持,造成雪板在设计上有时为了追求极致而无法兼得。

- 对扭强度:竞技类型的雪板通常采用Titanal合金(大部分是铝)作为减震层的同时,增加了雪板的抗扭程度。

- 减震性能:竞技类型的雪板通常采用Titanal合金(大部分是铝)作为减震层,铝合金用的越厚(目前单层是0.2~0.3mm),或者层数越多(Ogasaka用到了3层)雪板就越安静但也越僵硬,单层的Titanal合金也可以通过控制不同的板头板腰板尾厚度来达到控制雪板不同部位形变弹性的目的。

- 出弯加速能力:涉及到板尾的弹性,板尾越硬,越不容易形变,在平坡出弯时的加速能力就越差(这将在加速章节进行讲述)。一些为了出弯加速能力更突出,进而采用弹性能量更大的碳纤维来代替金属,因而会在减震性能上有损失,所以现在很多雪板都采用金属和碳纤维相结合的方式,来综合减震,对扭强度以及平坡出弯加速性能。

隔离测试有白箱测试和黑箱测试,隔离比较容易理解,通过技术手段隔离雪板的某段参数,集中测试其他参数。隔离手段通常有成本较高的方法,比如在雪板制作时,将隔离部位的纵纹木芯采用横纹代替,这样就直接封闭了这段雪板的形变;当然也有成本较低的方法,采用外挂垫片或外部粘贴隔离片,改变所需部位的形变。对于竞技雪板,需要隔离的参数有时可能会达到30多个。

封闭测试也称为黑箱测试,就是在不事先通知测试人员隔离参数的情况下,让专业测试人员进行使用,然后根据感受填写试用报告。这对测试人员的要求非常高,他们对于器材的发挥程度会直接影响器材的发展走向。这也属于最传统的测试方法,适合那些不计成本以此为乐的手工定制雪板的传统生产商。他们通常积累了几十年的测试数据,摸索出一套独具特色的参数。以手工生产为主的厂家,都有自己的一套模具,每年会根据滑手和技术人员的分析,修改调整模具。

为了配合现代数控工艺(从板芯的CNC切削,到胶水的数控喷涂),通常大规模生产雪板的厂家都会建立计算机仿真模型,会更多考虑宽泛的适用范围,也容易把控大批量的生产质量,但计算机仿真模型也要基于多年的数据积累,才能具备那些品牌滑手测试反馈带来的雪板风格特点,而满足特定的竞技比赛目的,计算机仿真模型就不如多年经验的雪板开发者以及运动员的实际感受来的明确。

3万+

3万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?