前言

- 本章我们来讨论一下共集放大电路,也就是传说中的“功放”电路,大家往往听到“功放”

这个词大多是跟音响系统有关。 - 音响作为最终负载的扬声器,其阻抗大约为4Ω或8Ω,一般电路无法驱动如此重的负载(重负载:一般是指负载阻抗小;反之,轻负载:是指负载阻抗比较大)

- 音响中的功放电路严格来说分为“前级”和“后级”,分别使用的是共射极放大电路(主要用来调节音量)和共集极放大电路(主要用于驱动扬声器)

共集放大电路(射极跟随器)

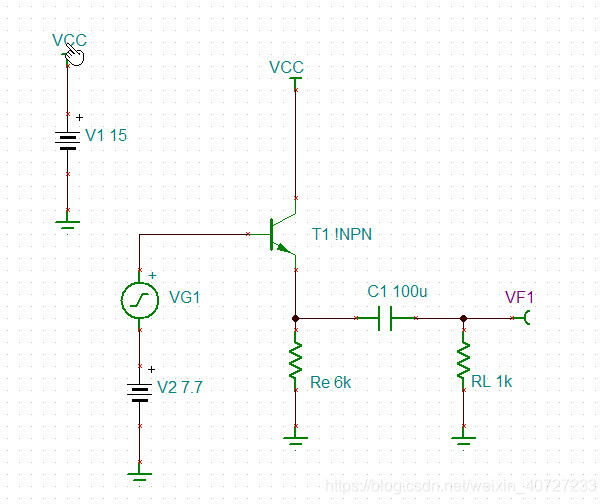

下面我们来看Tina-TI仿真电路分析

- Tina仿真1

- 瞬时现象仿真结果

从电路瞬时现象仿真结果可以看出,

(1)共集极放大电路的放大倍数为1,又被称为射极跟随器

(2)只要三极管be导通,“射随”就成立

(3)射随电路用于连接在两个电路,起到有病治病,无病强身的“缓冲器”的作用

注:电路中要成为缓冲器,必须保证不能改变信号的幅值和带宽、输入阻抗极大(使前级电路易于驱动)、输出阻抗极小(轻松驱动后级负载电路),射随电路就能很好满足上述条件

在这里我要简单说一下,很多同学搞不清楚为什么说输入、输出阻抗大小是大好还是小好。

1)对于输入阻抗来说,输入阻抗越大越好,因为这样落到放大器上的电压就越大,更接近信号源电压(信号源内阻索取的就越小)

2)对于输出阻抗来说,输出阻抗越小越好,因为这样放大电路自身分得的电压就会很小。假设输出电压不变,可以得到很大的电流,驱动负载工作。 - 关于输入、输出阻抗的描述可以参考博主的另一篇文章关于输入阻抗和输出阻抗大小的讨论

甲类功率放大电路

-

对于甲类功放电路来说,如果不要求把输出信号滤波为纯交流,射极电阻Re的取值可以尽量大

-

如果需要信号输入交流,输出交流,且带上负载,射极电阻Re的取值就要有要求了

-

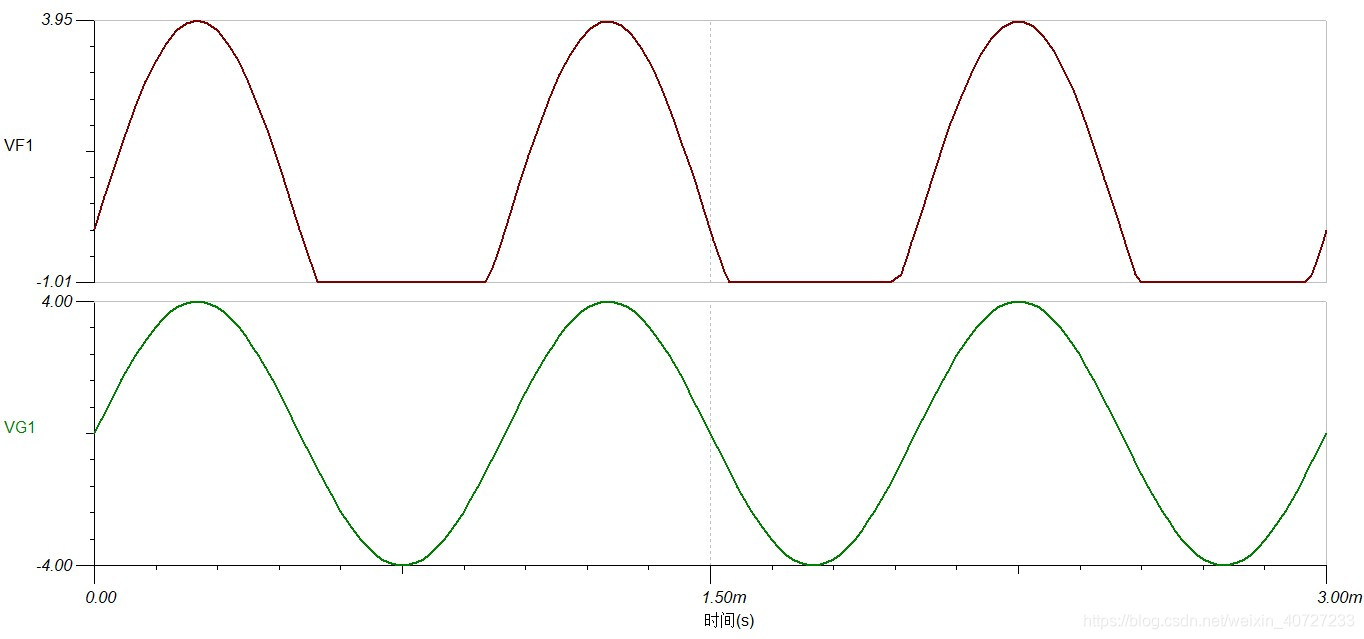

首先看一个Tina仿真实例,输入信号的直流偏置为7.7V,输入交流信号的幅值取8Vpp,射极电阻Re取6KΩ,负载电阻RL取1KΩ重负载,观察输出波形变化

-

Tina仿真1

-

输入与输出波形

从上图中我们可以发现,输出波形发生失真,这是为什么呢? -

我们把输入交流信号的幅值减小为2Vpp时来看一下输出波形变化

从上图中发现,输出波形并未发生失真,输出与输入一致

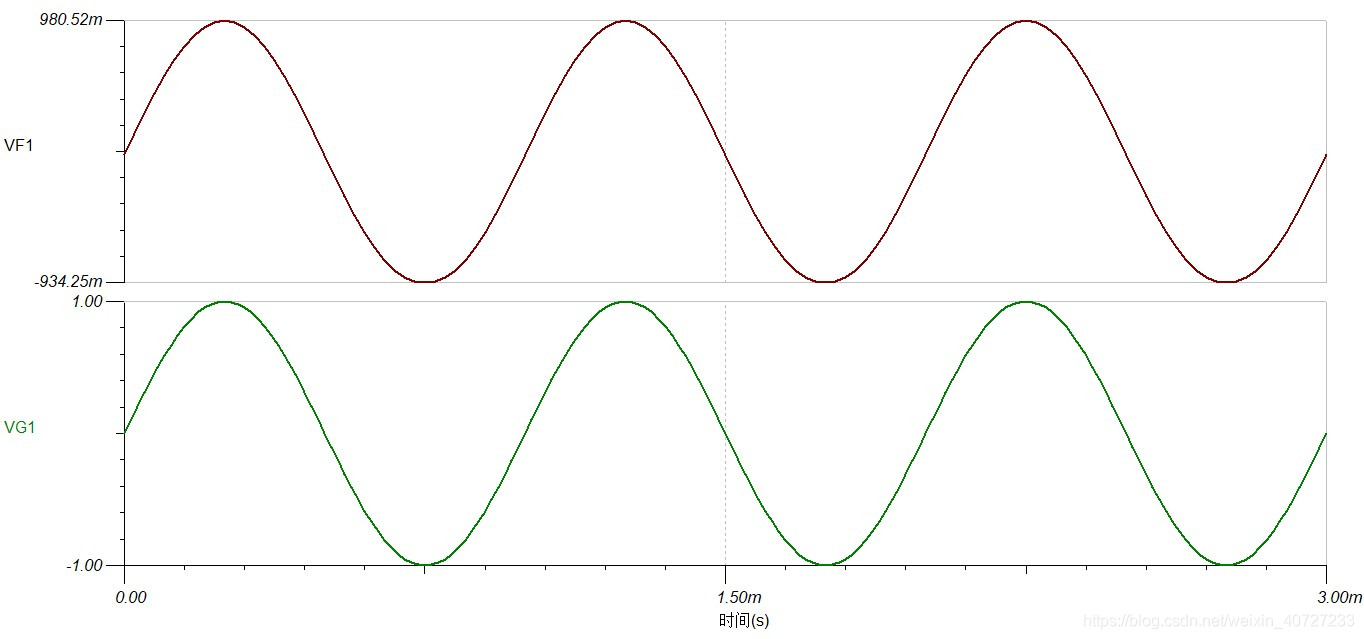

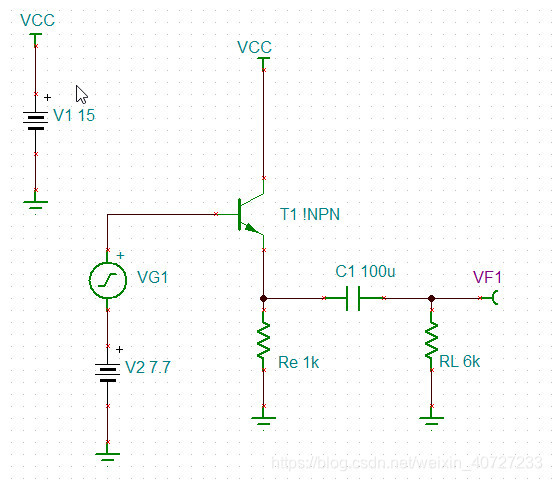

输入交流信号为8Vpp时,输出波形发生失真现象。我们将射极电阻Re与负载电阻对调,即射极电阻取1KΩ,负载电阻取6KΩ轻负载,再来观察输出波形变化 -

Tina仿真2

-

输入与输出波形

从上图中发现,输出波形并未发生变化,这个是原因造成之前仿真1中的甲类功放电路失真呢?下面来讨论一下:

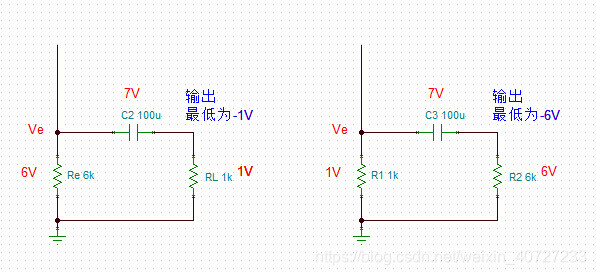

(1)电路在处于稳态时,C1可以看成电池。在没有交流信号输入时,Ve的电位为7.7-0.7=7V,即C1两端的电压,因此Re、C1、RL组成的回路,它们的分压关系为

(2)当输入信号小于Ve+0.7V时,be之间的PN截将截止,于是就发生了截止失真

从左图中可以看出,只要输入信号的瞬时值小于6.7V,就会发生“削底失真”,而对应的输出信号最小为-1V。因此,我们可以看出当输入信号为8Vpp时,就会发生失真现象,对应的输出最小也是-1V。

从右图中可以看出,只要输入信号的瞬时值小于1.7V,就会发生“削底失真”。

(3)Re取值不当,会造成失真;RL与Re是密切相关的,RL越小,Re则也要越小,避免发生失真现象。

(4)Re的值不能取过大,过大会造成静态损耗大,在音响系统中,负载阻值往往只有4Ω/8Ω,而Re的取值也必须在这个范围之内,因此,静态功耗就会过大,但是甲类功耗的音质效果较好。

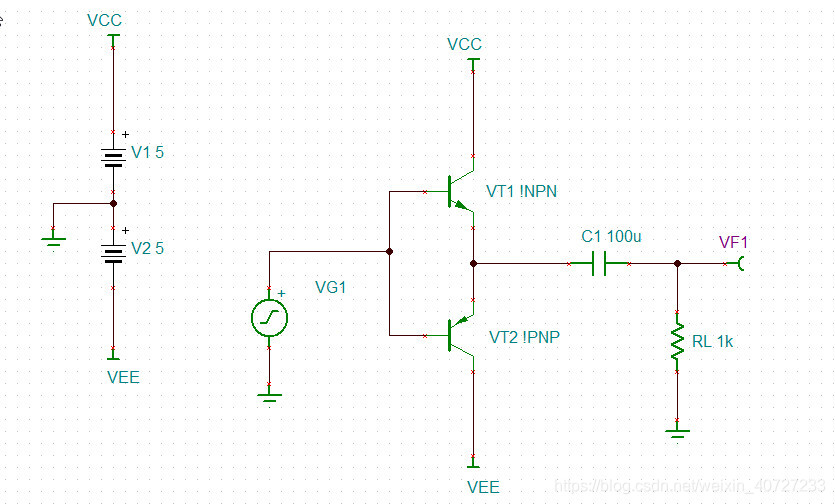

乙类功率放大电路

- 在甲类功放电路中,无论有无输入信号,均会有电流从Vcc经Re到GND,为了克服甲类功放静态功耗大的缺点,可以将Re替换成PNP三极管,基本思路为

(1)输入信号为正半周期VT1导通,构成射随跟随器

(2)输入信号为负半周期VT2导通,也构成射随跟随器

(3)VT1和VT2不会同时导通,所以没有静态功耗 - Tina仿真1

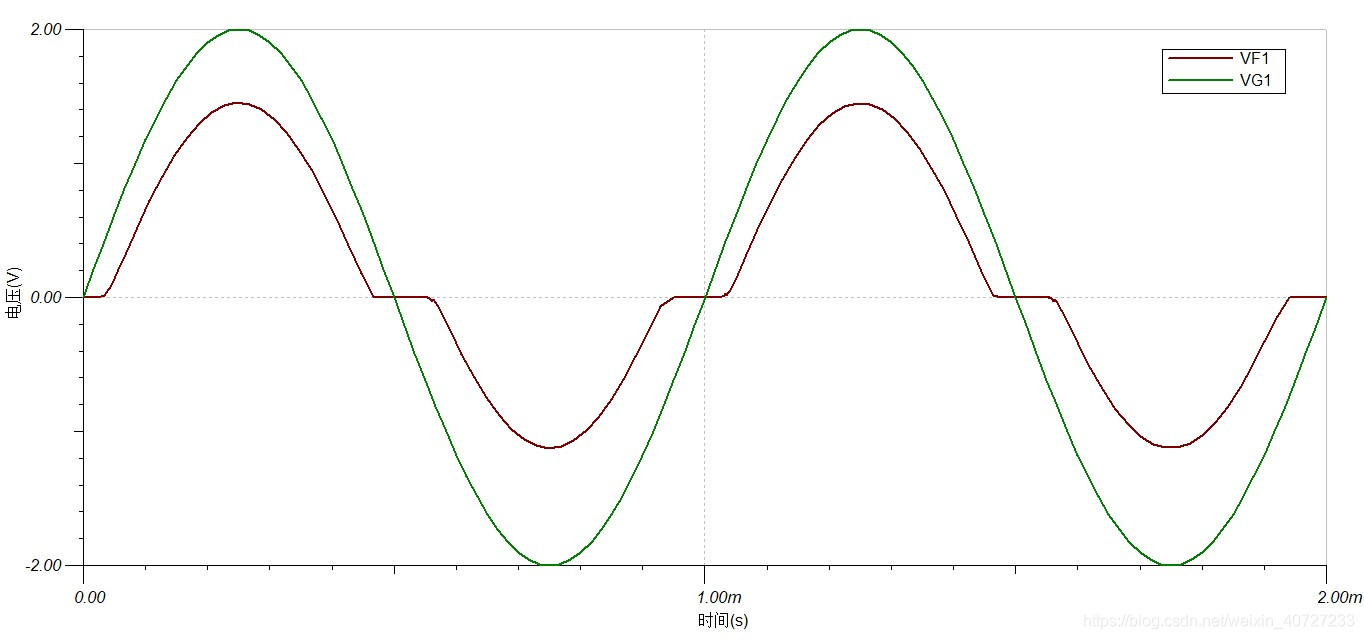

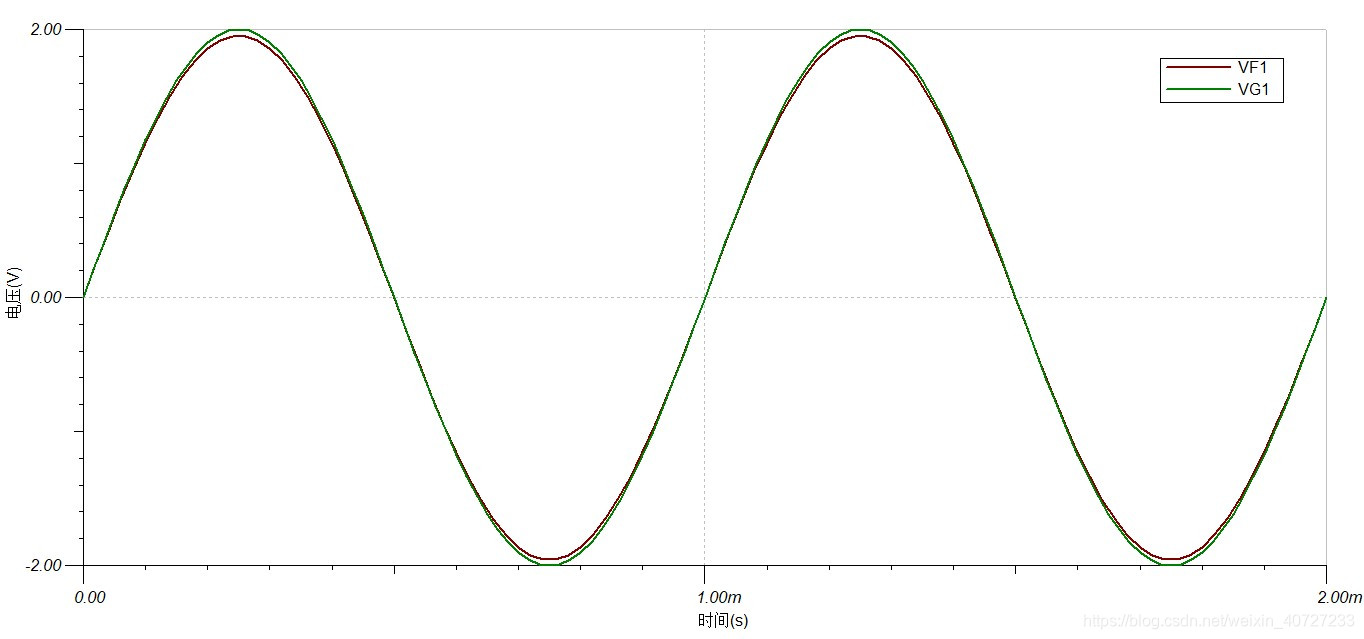

- 输入与输出波形变化

从上图中发现,输出波形VF1出现“交越失真”现象

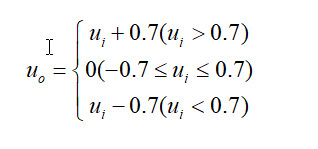

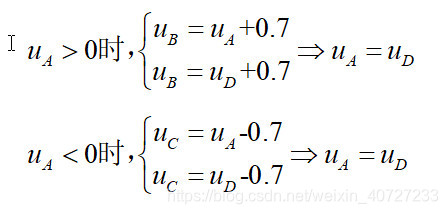

1)由于输出VT1和VT2不总是导通,所以输出电压的表达式是非线性的,如下

2)当输入信号介于-0.7V到0.7V之间时,输出为0V没变化,称为交越失真

如何消除交越失真

电路上我们可以这样做

-Tina仿真2

只要VD1和VD2导通,就可以是为0.7V的电池,因此有

- 输入与输出波形变化

但是要注意的是:

(1)VD1和VD2要选择管压降为0.7V的二极管,如1N4007。如果选择肖特基二极管,管压降为0.5V,不够抵消Ube

(2)从降低功耗的角度来说,希望R1和R2的阻值越大越好。但是电阻阻值不能选取过大,要根据负载电流来设计。负载电流为Ie,而Ie=βIb,Ib不足同样会导致交越失真

甲乙类功率放大电路

-

对于乙类功率放大电路在小电流下性能良好,但是用于大功率放大电路时,会有很大问题

-

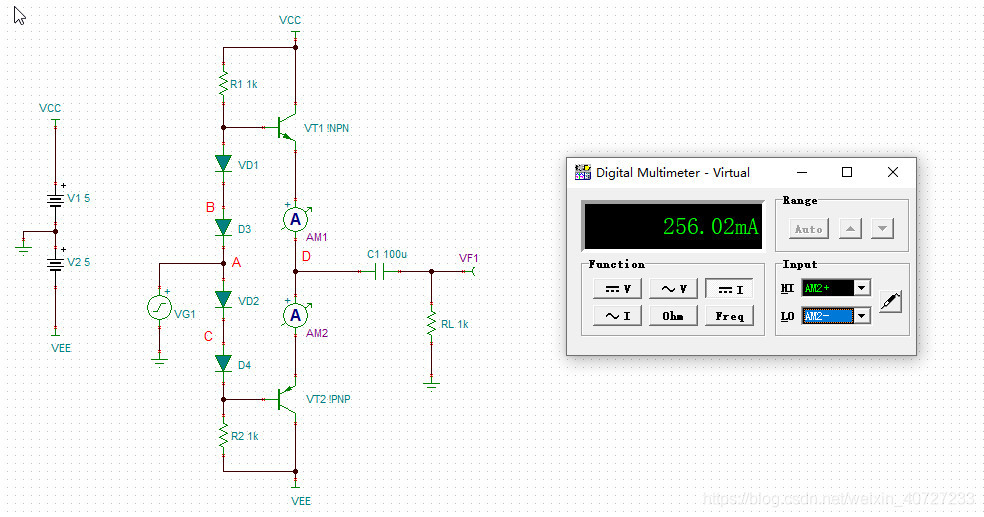

大功率下,三极管VT1和VT2的发热远远比二极管VD1和VD2严重,因为它们的电流相差很大

-

由于-2.5mV/℃的温漂作用,Ube会降低,但二极管基本不变

下面我们通过添加二管VD3和VD4来模拟二极管的管压降高于三极管的Ube的情况 -

Tina仿真1

从上图中可以发现,电流表的示数高达256mA,远远大于5V电压加在负载1KΩ上面的极限电流5mA。如此大的电流是因为VT1和VT2同时导通的结果,电流没有进一步增大是因为R3和R4电阻对基极电流对限制。

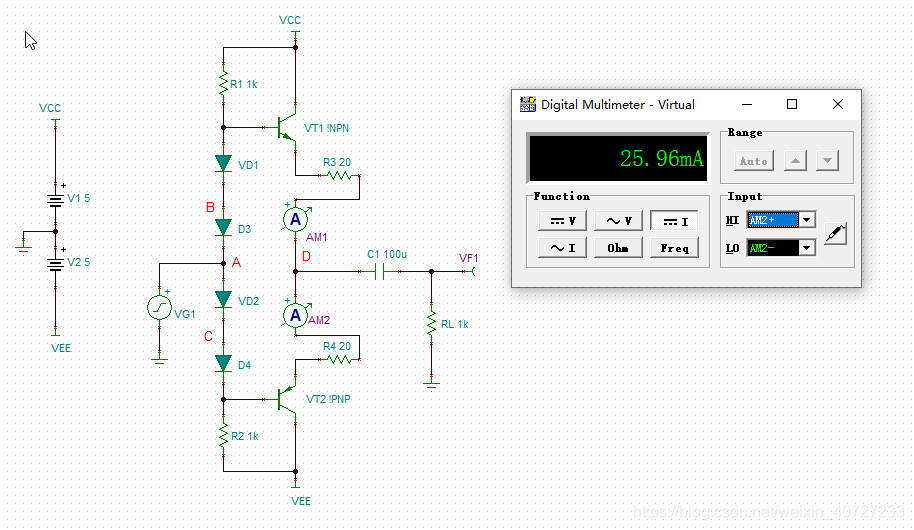

温漂导致的最终结果是,三极管因发热而损坏,称为“热击穿”。因此,我们可以引入射极电阻来限制输出电流,就组成了甲乙类功率放大电路 -

Tina仿真2

从上图中可以看出,引入R3和R4后,输出电流为25mA,虽然会有额外的功耗,但是远小于甲类功放电路 -

对于乙类功放电路的三极管的发热现象,实际使用中,可以用“热耦合”来缓解击穿,但是我们的最终方案还是要选择甲乙类功放电路

本文深入探讨了共集放大电路,即射极跟随器的工作原理,包括其在音响系统中的应用,以及甲类、乙类和甲乙类功率放大电路的特点和设计要点。

本文深入探讨了共集放大电路,即射极跟随器的工作原理,包括其在音响系统中的应用,以及甲类、乙类和甲乙类功率放大电路的特点和设计要点。

2165

2165

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?