虽然马亲王大名如雷贯耳,但是我却从未读过其任何一本著作。只因为在我的意识里,历史就是历史,小说就是小说,不可混为一谈。

这本《显微镜下的大明》却不一样,它通过六个案件来讲述明代基层的真实政治生活。作者经过充分的考据,查阅了大量史料,用生动的笔法讲述了案件的来龙去脉,其中涉案者的言行举止犹如亲眼所见,栩栩如生。

以往看过的史书,多是以“上帝视角”来讲述历史事件。居庙堂之高,处江湖之远,百姓在其中只是一个个冷冰冰的数字与符号。对于重大历史事件,只会用民不聊生、流离失所、卒XX人来一笔带过。

而在这本书中,百姓朴实的生活诉求、胥吏肮脏的敛财手段、官场中微妙的权衡之术,这些细节跃然纸上。让人看到水能载舟、亦能覆舟并非空口白话,朝代的兴衰更替和百姓的生活状况息息相关。任何一个朝代在灭亡前,早已通过无数细节所昭示。

通过书中所述历史,结合自己的现实生活,让我有了一些思考。

1、不要轻易评判别人的决策

《婺源龙脉保卫战》是六个故事中的一个,讲述了婺源县为保本县科举中举率,当地乡宦学子与灰户(开采石灰的人)就山体的开采展开的斗智斗勇的故事,顺便说一句,所谓的龙脉就是灰户开采的山体。

书中有这样一段描述:其实余懋衡有点揣着明白装糊涂,他写过一篇《北乡富敬堂记》,里面分析婺源务农之艰辛,头头是道——说明他很明白灰户为何铤而走险。只不过为了龙脉安危,余大人也顾不上许多了。

看到这里,我写了条评论:所谓先立论点后找论据,并非当事人不明白,而是利益驱使,不得已为之。同样,现实中总有人批评别人做出的决策愚蠢,觉得不可理喻。其实多从利益的角度想想,很多事就能理解了。换位处之,搞不好你做的决策还不如他呢。

我们总喜欢批评他人的决策,认为换位处之自己会做的更好,这是因为我们很少站在别人的角度思考问题。实际上,任何决策都是所处地位、外部环境、个人经历、教育水平等多种因素共同的产物。

我们还有一种很奇妙的想法,别人做出的正确决策,我们常常归结为其条件得天独厚,并非个人能力所致。而自己做出的正确决策,我们会归因于自己的精明强干。相反,别人做出的错误决策,我们会认为愚不可及,而自己做出的,却会怀疑到底是不是自己做的。

通常我们会这样反问自己。这份工作薪水这么低,又无聊,我当初为何会选择它?这个人毫无上进心,我当初为何会和他好?这个会议这么重要,路上堵车又严重,我当初为何没有提前出发?

其实,我们做出决策前都会在内心做出评估。这份工作离家近,而且稳定,选它准没错。这个人老实巴交,又对我好,跟着他不会吃亏。会议地点不远,路上应该不会堵车,我多睡会儿没问题。换言之,我们做出的决策,一定是当时在内心认为对自己最有利的。

那么,如何在做出决策后不后悔或者少后悔呢?我认为,这需要我们对每个选项的优势与劣势,选择后未来可能的收益与损失有所了解,并且做出评估。

以选择工作为例,离家近、稳定的工作的优势是能有更多的时间用来陪伴家人,或者发展自己的爱好。但是它可能是工作内容单一或薪水不高的。未来一旦公司出现裁员之类的变动,或是家庭急需大量金钱,会出现窘迫的情况。

在做决策时,考虑到出现上述情况后,你的生活会出现何种变动,你是否能承受,是否有办法渡过难关。提前想到未来的得失,内心会安定许多。

总结一下,每个人会根据自己的内心做出决策,对于别人的决策不要批评,对于自己将要做出的决策要充分评估。

2、我们眼中的历史不一定是真实的

《杨干院律政风云》是一个精彩程度不输任何现代影视剧的案件,讲述了罗氏一族为了保护自家祖坟和财产,与以法椿为首的杨干院僧人展开了旷日持久、跌宕起伏的斗争。法椿为了钱财的阴险毒辣和不择手段,罗氏一族的坚忍和机智,让我看到了明代基层间斗争的凶险。

按道理讲,法椿抢占罗氏土地,毁坏罗氏祖坟,天理昭昭,无可辩驳。但实际上,虽然最终案子罗氏胜利, 保住了祖坟,但是对于罗氏的惩罚,比法椿还重。看到这里,我不禁感慨世间难有青天,自古民不与官斗(法椿有官身)。

然而,作者在结尾处笔锋一转,说出案件的几个疑点,并告诫读者所有关于案子的资料,都是出自罗氏编纂的《杨干院归结始末》。罗氏是否文过饰非、夸大其词,已经无从考证。法椿未必是邪恶的大灰狼,而罗氏也未必是善良的小白兔。历史的迷人之处就在于此。

所以,我们眼中的历史,其实是史书编纂者心中的历史。他们呈现给我们的,是他们对历史事件和人物的看法,是他们对是非曲直的认知。忽略其中大量的细节,只关注最终的结果,难免管中窥豹。

平时看NBA时总看到有球迷吹嘘某些上古球星是如何厉害,远胜现代球星。其实,这就是忽略了大量的细节,例如球队数量、球员数量、训练水平等,只看到了该球员所获得的成就。

我们现在总批评某些球员“化敌为友”、“抱大腿”、“兄弟篮球”等,但若干年后,还有几个人记得这些细节。人们关注的永远是你获得过多少荣誉,而不是你怎么获得的。

也许人们想要了解的从来不是事实真相,而是自己内心想要的真相。抛弃细节只看结果,也许不经意间就和真相擦肩而过。

3、质变的发生是由量变的积累

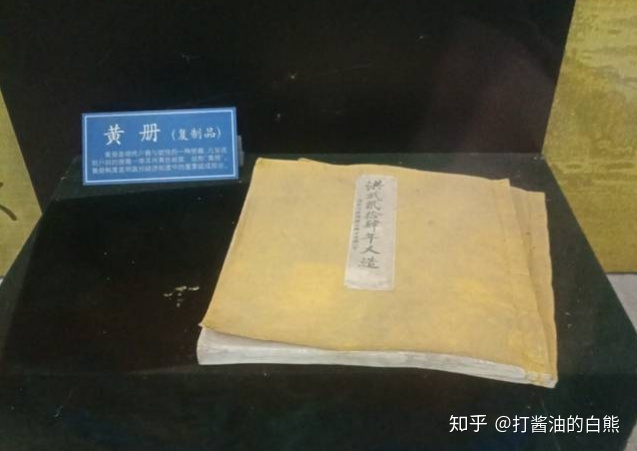

《大明第一档案的前世今生》讲的是明朝造黄册的故事。黄册的作用是统计百姓人口、财产等信息,并以此为据对百姓进行征税、徭役的安排。每十年朝廷会对百姓进行普查,然后造册存档。

黄册的制造贯穿了整个明朝,从明太祖朱元璋颁布这项政策起,到最终崇祯皇帝亡国,始终能看到它的身影。这项政策的执行,和明朝的兴衰相辅相成,可以说是朝代的缩影。

从洪武到崇祯,从开始的按时造完、百年不腐,到最后的难以造完,十年化为粉末。黄册从最开始的朝廷掌控民间的工具,变成了贪腐的产业链。无数官吏成为趴在链条上的蛀虫,最终百姓民不聊生、不堪压榨,奋起反抗。

纵观明朝276年历史,无论是黄册的兴衰,还是明朝的兴衰,都可以用千里之堤,毁于蚁穴来形容。黄册政策,开始于对政策执行的敷衍、对百姓的盘剥。但是在其不严重的时候,没有人愿意着手去整治,以致于最后全面崩溃。明朝的灭亡亦是如此。

任何质变的发生,都不是一天两天完成的,而是需要通过量变的积累。

这个道理在很多领域都适用。拿写公众号来说,不少人看别人做自媒体火了,赚了钱,十分羡慕。殊不知很多人已经坚持写作分享很多年了。

过程中需要不断地学习新知识并归纳总结,还要磨炼自己的写作技巧,定期进行分享。收集资料、写作、修改,哪一项不是花费大量的时间和精力。

很多人不但一年要写几十万甚至上百万字,还要在各种论坛网站分享自己的观点。量变引起质变,才最终做到靠写作盈利,养活自己。

同样,学习也是如此。也许坚持一天、一周、一个月,都看不到任何收获。但是,只要坚持下去,总会有一天,量变引起质变,整个人会得到升华。

篇幅有限,不能把自己所有的感悟写出来。总体来说,这本书十分精彩,推荐对历史感兴趣的朋友阅读。一千个读者有一千个哈姆雷特,相信每个人都会有自己的感悟。

3919

3919

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?