谈一下最近系统学习AI的一些感想:拥抱它,但是目前仍然对商业逻辑不看好(硬核思考🤔)

我自己接触AI 是在2023年,是从midjourney 开始的,做电商业务,想着有没有一些可以应用的场景🎬

实际上有一些些用处,只是并没有那么重要。再后来,就跟许多朋友一样,更多的还是在用gpt4,豆包,主要处理一些文本、写作、方案、搜索一类的事情。

直到DeepSeek 的横空出世,才对AI 应用这个事情加强了关注。也用的更多了。

再到Manus 的火爆,才认真、体系的又开始了对AI 的学习。

1、个人总是被时代推着走的

DeepSeek 出圈之后,梁Sir 反复提及一个关键词“去娱乐化”。

确实,如果反观过去两年,尤其是2024年一整年,小红书上AIGC 最火的一类账号就是极简风、国风的图片分享。当然,从刚开始的“哇塞”,逐渐到2024年底已经成为大家批斗的对象:审美疲劳、毫无个性、极其呆板,甚至是改变很多曾经对某一事物的视觉认知,尤其是对年轻人来讲,这不会是一个完全良性的引导。

想起电影《疯狂的max》中,黑帮大佬带着一帮地痞流氓,在末日里打打杀杀,但仍然留着一位满身刻满文字的“知识传播者”。

或许世界会因AI 变得大不同、面目全非,但是仍然需要一些人工的、带着历史痕迹的对照,才能让人知道什么是“鲜活的”。

在OPEN AI、Google、头条、阿里、DeepSeek 如同军事竞赛般的AI 快速迭代中,个人就像一根随着汪洋大海随波逐流的稻草,浪越大、跌跌撞撞的越狠。

就像这两天宫崎骏动画风格的AI事件甚嚣纸上。

娱乐的市场还是很大的,那么我们看待梁Sir 的观点就有了新的角度。

这又说明了AI的迭代🔁效率之高,已经不能用传统的视角去看待。

AI 已经成为一种新的思维方式。

2、怎么看待agent 产品?比传统SAAS市场大10倍?

自动化与效率是当前此类产品的重要方向,而底层模型本身才是这类产品具体能够替代多少原有工作百分比的那把最后的“钥匙”。

而这个事情的另外一个名字就是“开源”。

其实任何事情都具有两面性,开源是利用群众的力量,但是AI 本身是一个高门槛的行业,跟上个世代的“移动互联网”还不太一样。

比如,“应用”是更加接近“场景”本身的,而AI 是否应该首先服务于“应用”本身,还是AI直接服务于“场景”和“功能”?

所以,我会比较看好第一类的产品。相当于侧面对于为什么“Agent市场是SAAS的10倍”的一个重要解释。

但是我本人更加希望出现的是第二类产品。第二类产品代表的是想象力,而第一类产品永远考虑的还是劳动力。

3、吉卜力与宫崎骏怎么看?

Open AI 在2025年1月份最新的报告里提出,目前以及最前边的一个重要阶段里,AI会首先影响和改变的主要有几类人:科学从业者、艺术家、互联网(尤其是coding群体)。

这里有趣的点在于,到底新的技术是被你化为己用,还是你被新技术替代,“巨大的变数”带来了“无限的可能”,商业的可能性也是殊途同归。

吉卜力和宫崎骏事件。

事后,有媒体第一时间采访了宫崎骏,这位动画界现存的活化石级别的教父人物。大佬就是大佬,在看似严丝合缝的回答中,至少透露出两点关键信号:

第一,对于AI“技艺”的认可:“我想找到技术画功的缺点,但是找不到”;

第二,AI 在艺术里的角色定位还得继续观察和讨论:“做动画的初衷,是想讲好故事。”

在我个人每天的AIGC 体验中,随着创作作品数量的增加(至少1000张以上),我突然有了一个很触动自己的感受:就是,这张图片或者这个作品并不是最初我设计的方向,但是她又非常好看、非常特别,发出去也可以获得大量的点赞和反馈。那么,或许在目前的AI 创作中有这么一个规律:她不是你想要的,但是她一定是你会要的。

就像,你不一定认可某个作者对于一个故事的结局,但你仍然会爱上这部小说,并且津津乐道。

4、结语:存在与意义

夸克浏览器最近也多多少少火了一把,甚至比 前年的Arc 浏览器(第一款AI浏览器)更加火爆。

夸克一词是盖尔曼取自詹姆斯·乔伊斯的小说《芬尼根的守灵夜》的词句“向麦克老人三呼夸克(Three quarks for Muster Mark)”。

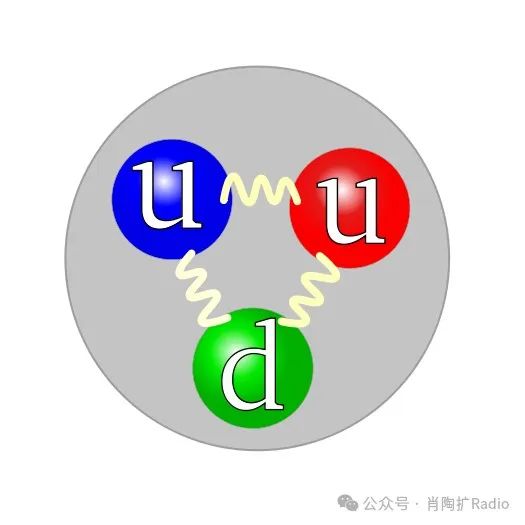

夸克是一种极其微小的基本粒子,是构成质子和中子的亚原子成分。1963年,物理学家默里·盖尔曼首次提出了夸克的概念,以解释强子(如中子和质子)的组成。夸克本身不能独立存在,总是以“结合”形式出现(夸克禁闭)。

这一特性使得在实验上直接观测夸克变得非常困难,但通过间接方法,如对强子的研究,科学家们已经能够确认夸克的存在。

夸克的价值和意义毋庸置疑,夸克的存在却充满辩证色彩。

或许,这就是AI 大变革带给我们的思维体操、灵犀一点。如果我们不必过分追寻意义,而存在便是合理。

21万+

21万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?