文章目录

A 晶体三极管(BJT)

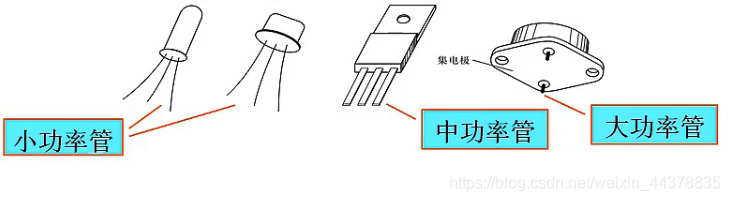

A.a 晶体管的结构和符号

-

中大功率管为什么有孔?

增大表面积,利于散热;还便于安装散热装置。 -

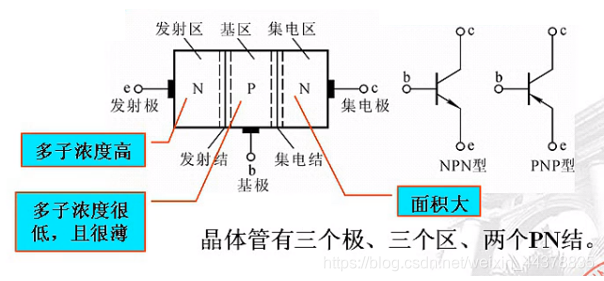

晶体管有三个极、三个区、两个PN结。

箭头:发射结正偏时实际流过发射结的电流方向

ps:正偏即两极间加的电压与PN结的导通方向一致,如NPN管,B、E结,B极电位高于E极电位,就叫正偏,相反则叫反偏!

A.b 晶体管的放大原理

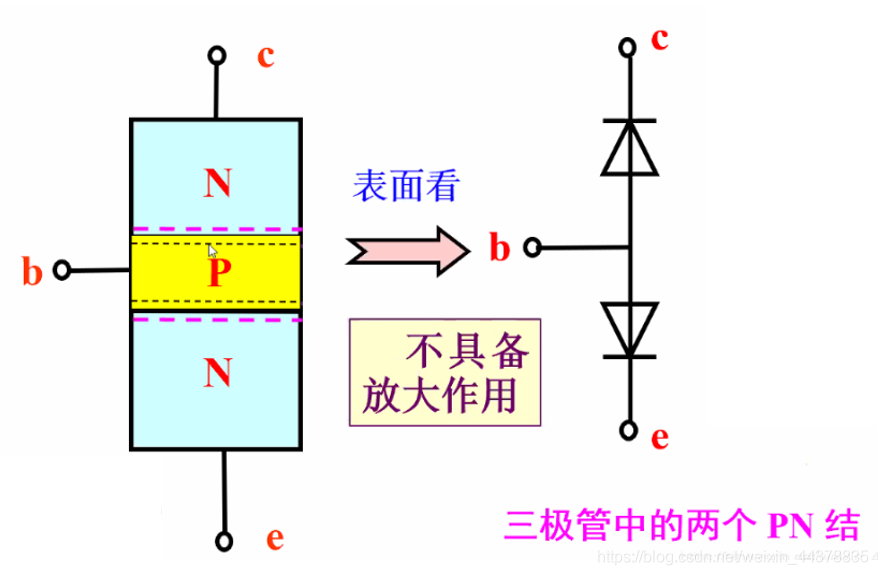

表面上看两个PN结背靠背,不具备放大电流能力。

三极管若实现放大,必须从三极管外部结构所加电源的特性和内部结构来保证。

-

三极管放大的内部结构要求:

1 发射区高掺杂。

2 基区做得很薄。通常只有几微米到几十微米,而且掺杂较少。

3 集电结面积大。 -

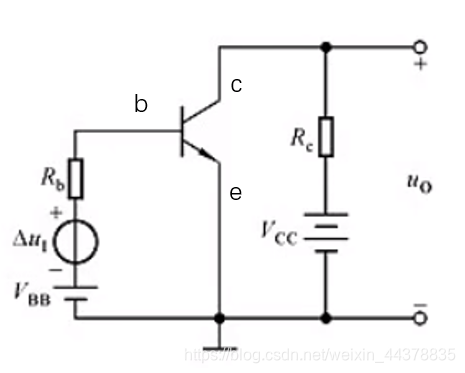

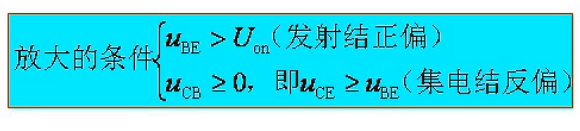

三极管放大的外部条件:

| 发射结正偏 | 集电结反偏 | |

|---|---|---|

| NPN | U B > U E U_B>U_E UB>UE | U B < U C U_B<U_C UB<UC |

| PNP | U B < U E U_B<U_E UB<UE | U B > U C U_B>U_C UB>UC |

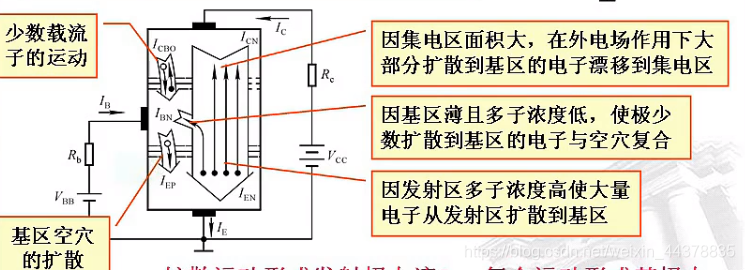

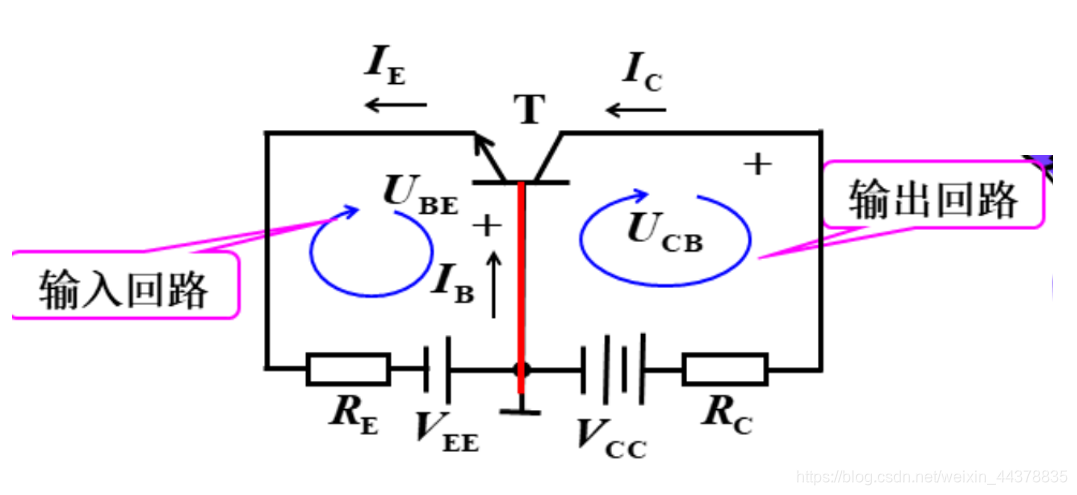

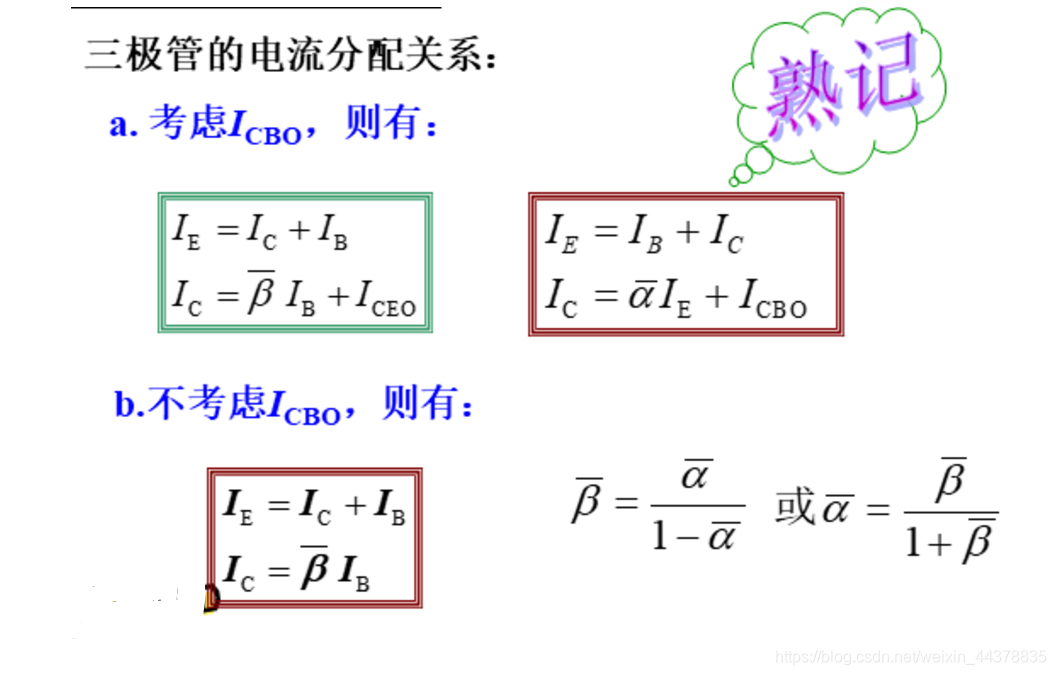

上图左边为输入端口,右边为输出端口。发射极作为输入输出的公共端,所以称为共射放大电路。

V

B

B

V_{BB}

VBB:为了使得发射结正偏,能够导通

V

C

C

V_{CC}

VCC:要比

V

B

B

V_{BB}

VBB大,是为了使得

u

C

B

>

0

u_{CB}\gt 0

uCB>0,使得集电结反偏。

内部图:

外电场:白色大箭头。

扩散运动形成发射极电流

I

E

I_E

IE

复合运动形成基极电流

I

B

I_B

IB

漂移运动(即使基区自由电子数比空穴多,少子依然是自由电子)形成集电极电流

I

C

I_C

IC

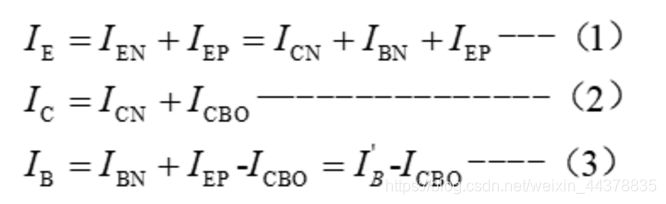

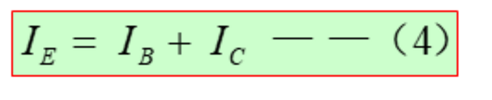

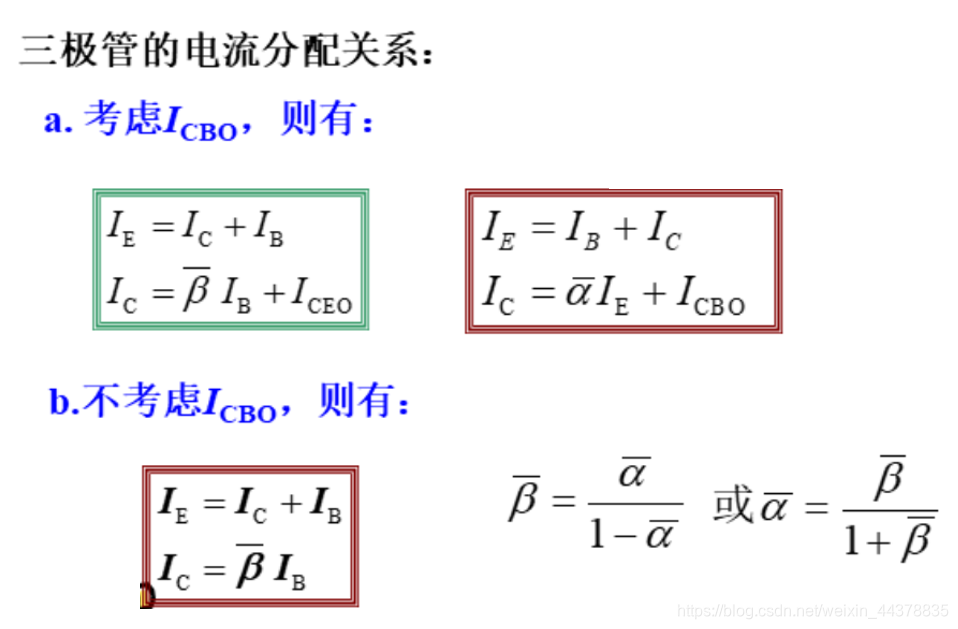

定义1:共射极直流电流放大系数

β

‾

\overline{\beta}

β

β

‾

=

I

C

N

I

B

′

=

I

C

−

I

C

B

O

I

B

+

I

C

B

O

→

I

C

=

β

‾

I

B

+

(

1

+

β

‾

)

I

C

B

O

=

β

‾

I

B

+

I

C

E

O

\overline{\beta}=\frac{I_{CN}}{I'_B}=\frac{I_{C}-I_{CBO}}{I_B+I_{CBO}} \rightarrow I_C=\overline{\beta}I_B+(1+\overline{\beta})I_{CBO}=\overline{\beta}I_B+I_{CEO}

β=IB′ICN=IB+ICBOIC−ICBO→IC=βIB+(1+β)ICBO=βIB+ICEO

其中:

I

C

E

O

=

(

1

+

β

‾

)

I

C

B

O

I_{CEO}=(1+\overline{\beta})I_{CBO}

ICEO=(1+β)ICBO

I

C

E

O

I_{CEO}

ICEO称为穿透电流,是基极开路时流过集电极和发射极的电流。

I

C

B

O

I_{CBO}

ICBO称为集电结的反向饱和电流,是发射极开路时流过集电极和基极的电流.硅管的这两个电流均很小,在计算中可忽略不计。

一般情况下,

I

B

>

>

I

C

B

O

,

β

‾

>

>

1

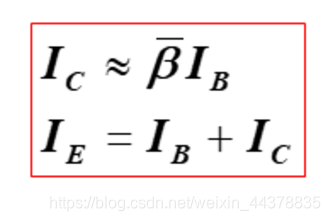

I_B>>I_{CBO},\overline{\beta}>>1

IB>>ICBO,β>>1, 故有:

β ‾ ≈ I C I B ( β ‾ > 1 ) \overline{\beta}\approx\frac{I_C}{I_B}\qquad(\overline{\beta}>1) β≈IBIC(β>1)

定义共射极交流电流放大系数:

β

=

Δ

i

C

Δ

i

B

\beta=\frac{\Delta i_C}{\Delta i_B}

β=ΔiBΔiC

***

发射结回路为输入回路,集电结回路为输出回路。基极是两个回路的公共端,称这种接法为共基极放大电路。

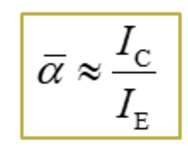

定义2:

I

C

N

与

I

E

I_{CN}与I_{E}

ICN与IE之比称为共基直流电流放大系数,即:

α

‾

=

I

C

N

I

E

\overline{\alpha}=\frac{I_{CN}}{I_E}

α=IEICN

I

C

=

I

C

N

+

I

C

B

O

=

α

‾

I

E

+

I

C

B

O

I_C=I_CN+I_{CBO}=\overline{\alpha}I_E+I_{CBO}

IC=ICN+ICBO=αIE+ICBO

当

I

C

B

O

<

<

I

C

I_{CBO}<<I_C

ICBO<<IC时,可将其忽略,则:

共基交流放大倍数:

α

‾

=

Δ

i

C

Δ

i

E

\overline{\alpha}=\frac{\Delta i_C}{\Delta i_E}

α=ΔiEΔiC

共基电路没有电流放大作用。

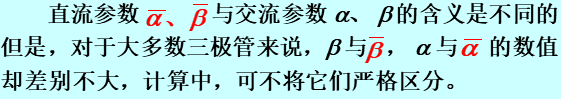

小结:

A.c 晶体管的共射输入特性和输出特性

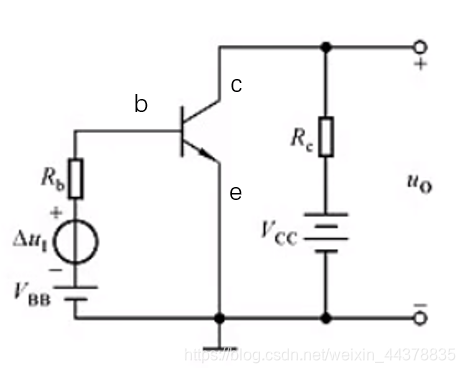

A.c.a 输入特性

C、E之间的电压不变时,B、E之间所加的电压与 i B i_B iB之间的关系: i B = f ( u B E ) ∣ U C E = 常 数 i_B = f(u_{BE})|_{U_{CE}=常数} iB=f(uBE)∣UCE=常数

-

为什么像PN结的伏安特性?

U C E U_{CE} UCE等于0,即短路CE,相当于两个PN结并联。所以像PN结的伏安特性。 -

为什么 U C E U_{CE} UCE增大

曲线右移?

U C E U_{CE} UCE增大,集电极C抢了基极B的电子,抑制 i B i_B iB,所以要增大 u B E u_{BE} uBE,来增大 i B i_B iB。 -

为什么 U C E U_{CE} UCE增大到一定值曲线右移就不明显了?

U C E U_{CE} UCE增大,即C收集电子的能力增强,增大到一定程度就饱和了。因此,对于小功率晶体管, U C E U_{CE} UCE大于1V的一条输入特性曲线可以取代 U C E U_{CE} UCE大于1V的所有输入特性曲线。

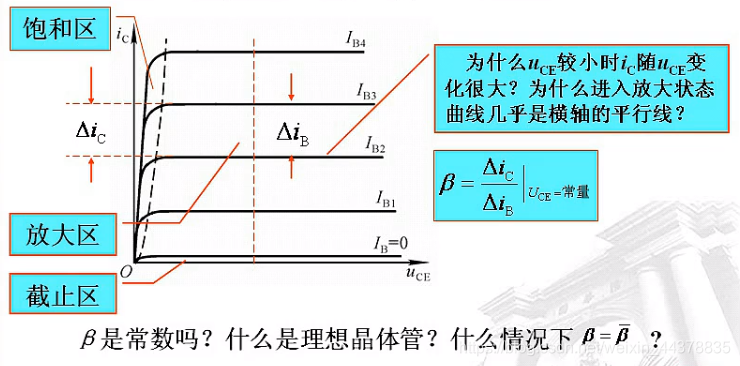

A.c.b 输出特性

i

B

i_B

iB不变时,C、E之间所加的电压与I_C之间的关系:

i

C

=

f

(

u

C

E

)

∣

i

b

=

常

数

i_C=f(u_{CE})|_{i_b=常数}

iC=f(uCE)∣ib=常数

对应于一个

I

B

I_B

IB就有一条

i

C

i_C

iC随

u

C

E

u_{CE}

uCE变化的曲线。

- 为什么

u

C

E

u_{CE}

uCE较小时

i

C

i_C

iC随

u

C

E

u_{CE}

uCE变化很大,而进入放大状态曲线几乎是横轴的平行线?

当 u C E u_{CE} uCE从零逐渐增大,集电结电场也随着增强,C收集基区电子(非平衡少子)的能力增强,表现就是 i C i_C iC增大,当C收集能力达到饱和时, i C i_C iC增大就不明显了。 -

β

\beta

β是常数吗?什么是理想晶体管?什么情况下

β

=

β

‾

\beta=\overline{\beta}

β=β?

不是常量。理想:没有穿透电流, β \beta β处处相等。理想情况下。

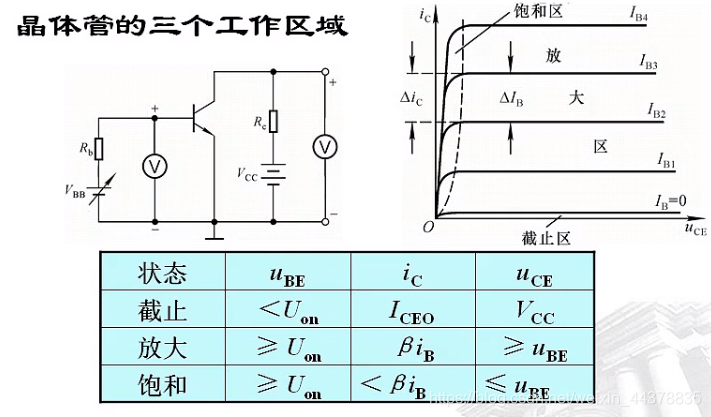

晶体管的三个工作区域:

饱和:但

U

C

E

=

U

B

E

U_{CE}=U_{BE}

UCE=UBE,称为临界饱和,

U

C

E

<

U

B

E

U_{CE}<U_{BE}

UCE<UBE,称为过饱和。

晶体管工作在放大状态时,输出回路的电流

i

C

i_C

iC几乎仅仅决定于输入回路的电流

i

B

i_B

iB,即可将输出回路等效为电流

i

B

i_B

iB控制的电流源

i

C

i_C

iC。

| 发射结 | 集电结 | 特点 | |

|---|---|---|---|

| 截止 | 反偏 | 反偏 | |

| 放大 | 正偏 | 反偏 | 各条输出特性曲线比较平坦,近似为水平线且等间隔。集电极和基电极电流体现放大作用,即

Δ

i

C

=

β

Δ

i

B

\Delta i_C=\beta\Delta i_B

ΔiC=βΔiB |

| 饱和 | 正偏 | 正偏 |

i

C

i_C

iC不仅与

i

B

i_B

iB有关,而且随

u

C

E

u_{CE}

uCE增大而增大。在饱和区三极管失去放大作用。

i

C

≠

β

i

B

i_C \not=\beta i_B

iC=βiB |

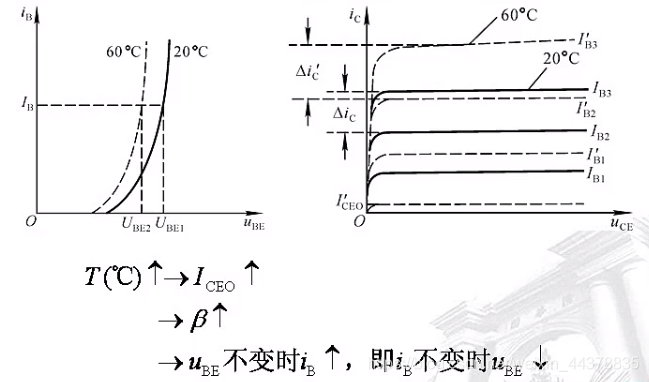

A.d 温度对晶体管特性的影响

温度升高,集电极电流增大。

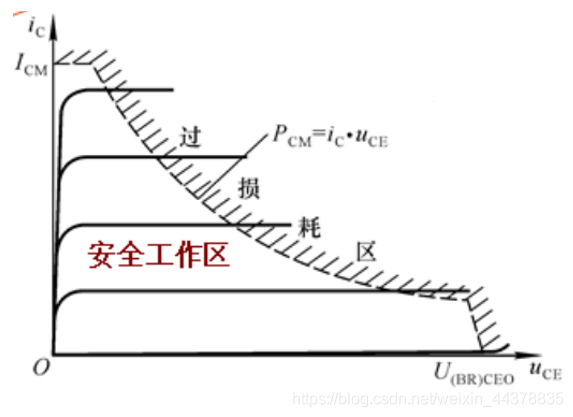

A.e 主要参数

- 直流参数: β ‾ 、 α ‾ = I C I E 、 I C B O 、 I C E O \overline{\beta}、\overline{\alpha}=\frac{I_C}{I_E}、I_{CBO}、I_{CEO} β、α=IEIC、ICBO、ICEO

- 交流参数:

β

、

α

、

f

T

\beta、\alpha、f_T

β、α、fT(

特征频率:使得 β = 1 \beta=1 β=1的信号频率,使得晶体管丧失放大功能的频率) - 极限参数: I C M ( 最 大 集 电 极 电 流 ) 、 P C M ( 最 大 集 电 极 耗 散 功 率 , P C M = i C u C E ) 、 U ( B R ) C E O ( c − e 间 击 穿 电 压 ) I_{CM}(最大集电极电流)、P_{CM}(最大集电极耗散功率,P_{CM}=i_C u_{CE})、U_{(BR)CEO}(c-e间击穿电压) ICM(最大集电极电流)、PCM(最大集电极耗散功率,PCM=iCuCE)、U(BR)CEO(c−e间击穿电压)

图片来源:清华大学公开课 《模拟电子技术基础》 华成英

本文深入探讨晶体管(BJT)的结构、放大原理及其输入输出特性,解析温度对特性的影响及关键参数,适合电子工程爱好者和技术人员阅读。

本文深入探讨晶体管(BJT)的结构、放大原理及其输入输出特性,解析温度对特性的影响及关键参数,适合电子工程爱好者和技术人员阅读。

1704

1704

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?