里程碑,不只是进度条

在很多人眼里,里程碑就是项目计划表上一个个冷冰冰的节点,是向老板汇报时的谈资。但它的价值远不止于此。

我曾参与过一个软件开发项目,团队按照常规方式工作,每周汇报进度。直到我们设定了第一个里程碑——“完成核心模块开发与测试”。当这个节点来临时,我们才发现各模块间存在严重的接口不匹配问题。幸好发现得早,及时调整了架构,避免了后期推倒重来的风险。

这就是里程碑的真正作用——它不是简单的进度标记,而是项目的“决策点”和“清醒时刻”。

如何设置有效的里程碑

设置里程碑不是随便在项目时间轴上打几个勾那么简单。好的里程碑应该具备这些特点:

首先,它必须代表一个切实的成果。比如“完成需求评审”不如“客户签字确认需求规格书”来得明确;“开始编码”不如“第一个可演示版本完成”更有意义。

其次,里程碑之间应该有合理的时间间隔。太密集了就成了日常任务,太稀疏又失去了预警作用。通常建议4-6周设置一个关键里程碑,既能给团队足够的执行空间,又能及时纠偏。

最重要的是,每个里程碑都应该回答一个关键问题:我们是否在正确的道路上?现有的方法是否需要调整?接下来的路该怎么走?

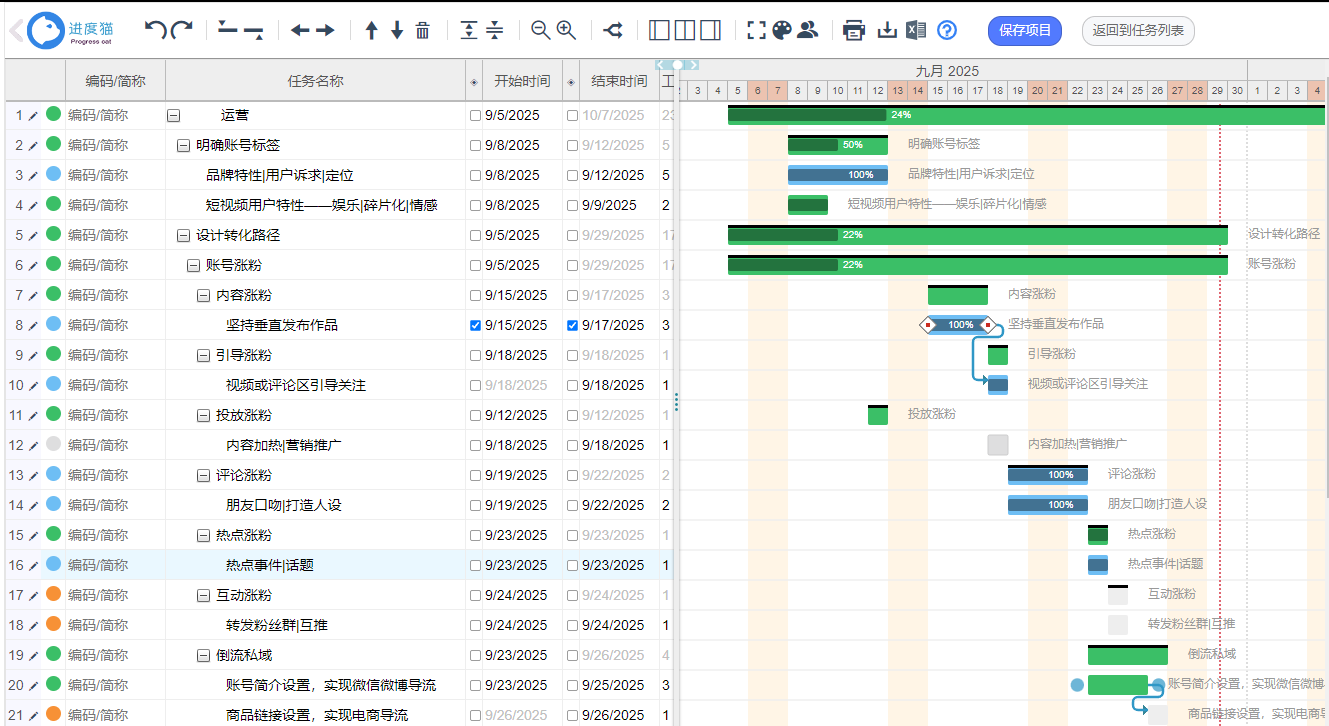

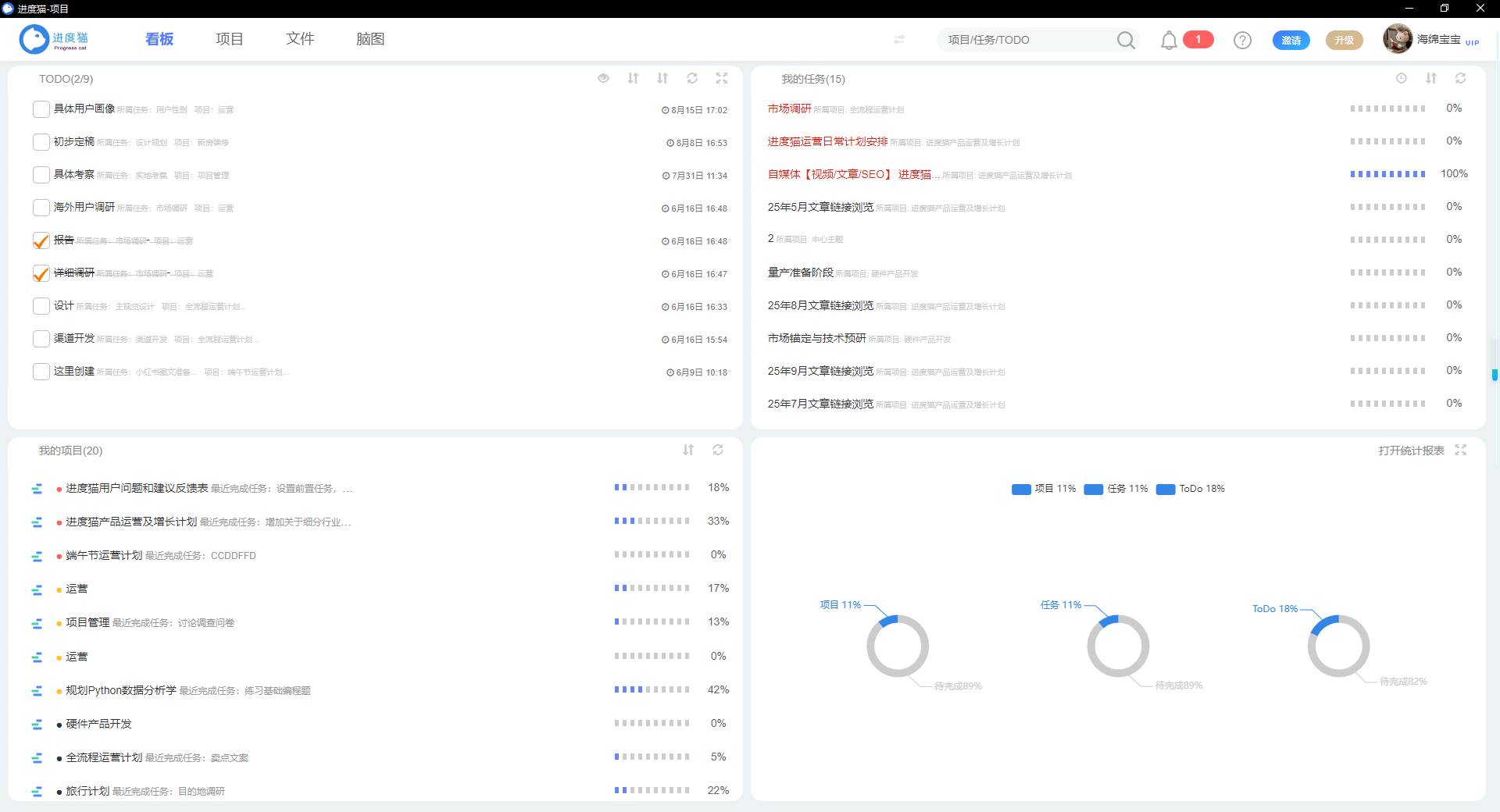

可以借助像进度猫这样的项目管理工具,它以甘特图为向导,协助团队成员更高效、简单地协作,让项目进度和目标一目了然。在制定项目计划时,对里程碑的确定需要严谨,评估好缓冲时间和风险,保证里程碑的实现。

里程碑的常见误区

在实际操作中,很多团队对里程碑的理解存在偏差:

把里程碑当成普通任务节点。比如“召开项目启动会”只是一个动作,而“明确项目目标并获得干系人认可”才是一个有意义的里程碑。

里程碑设置过于集中在项目后期。这就好比长途开车,直到快没油了才检查车辆状态。合理的里程碑应该均匀分布在项目全周期,早期甚至需要更密集的检查点。

把里程碑当作考核工具而非改进机会。当团队因为害怕问责而掩盖问题时,里程碑就失去了它最重要的价值。

让里程碑真正发挥作用

那么,如何让里程碑从纸面上的符号变成项目成功的保障?

每次到达里程碑时,不要只是简单确认“完成了”,而是要组织团队深入复盘:实际进展与计划有何差异?什么做得好,什么需要改进?原来的假设是否还成立?

同时,要敢于根据里程碑的发现调整后续计划。某次里程碑复盘时,我们发现客户的需求已经发生了变化,果断放弃了部分已开发的功能。虽然短期看是损失,但最终交付的产品反而更符合客户期待。

最重要的是,把里程碑当作团队的“加油站”而非“检查站”。完成一个重要阶段后,适当的庆祝和认可能够重新激发团队活力,为下一段征程积蓄能量。

使用进度猫这样的工具,可以在甘特图中直观地设置和管理里程碑,将项目进度分解为不同阶段的目标,用以度量项目进度,确保项目总目标实现

下次制定项目计划时,不妨先问问自己:我们真正需要关注的关键节点是什么?这些节点能告诉我们什么信息?我们是否有勇气根据这些信息调整航向?

毕竟,管理的精髓不在于严格按计划行事,而在于在正确的时刻做出正确的判断。而好的里程碑,正是赋予我们这种能力的利器。

443

443

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?