《全球人工智能立法的主要模式、各国实践及发展趋势研究》由国家工业信息安全发展研究中心于 2024 年 12 月发布。随着人工智能技术发展与应用,各国积极推进立法,该报告总结全球人工智能立法的逻辑导向、模式、主要经济体实践、特点趋势,并提出我国的启示建议,旨在为我国人工智能立法提供参考,推动人工智能规范化应用与治理。

人工智能立法的逻辑导向和主要模式

-

两大逻辑导向:人工智能立法需平衡技术发展与安全治理。以美国为代表的国家以技术发展为导向,注重市场主导与创新驱动,在风险防范上强调行业自律;欧盟则以安全规制为导向,因自身数字企业与技术实力较弱,更注重人工智能安全,通过立法规范产业、监管域外企业。

-

四大主流模式:统一立法模式如欧盟制定专门法案对人工智能全面规制;场景立法模式如美国针对特定场景立法;融合立法模式是将人工智能规定融入其他部门法,美国也常用此模式;软法先行模式如新加坡采用非约束性软法指导发展,在立法初期被多国采用。各模式有优缺点,统一立法利于集中力量但灵活性欠佳,场景和融合立法维护体系稳定性但易有立法冲突,软法先行能为创新留空间但缺乏威慑力。

主要经济体人工智能立法实践

-

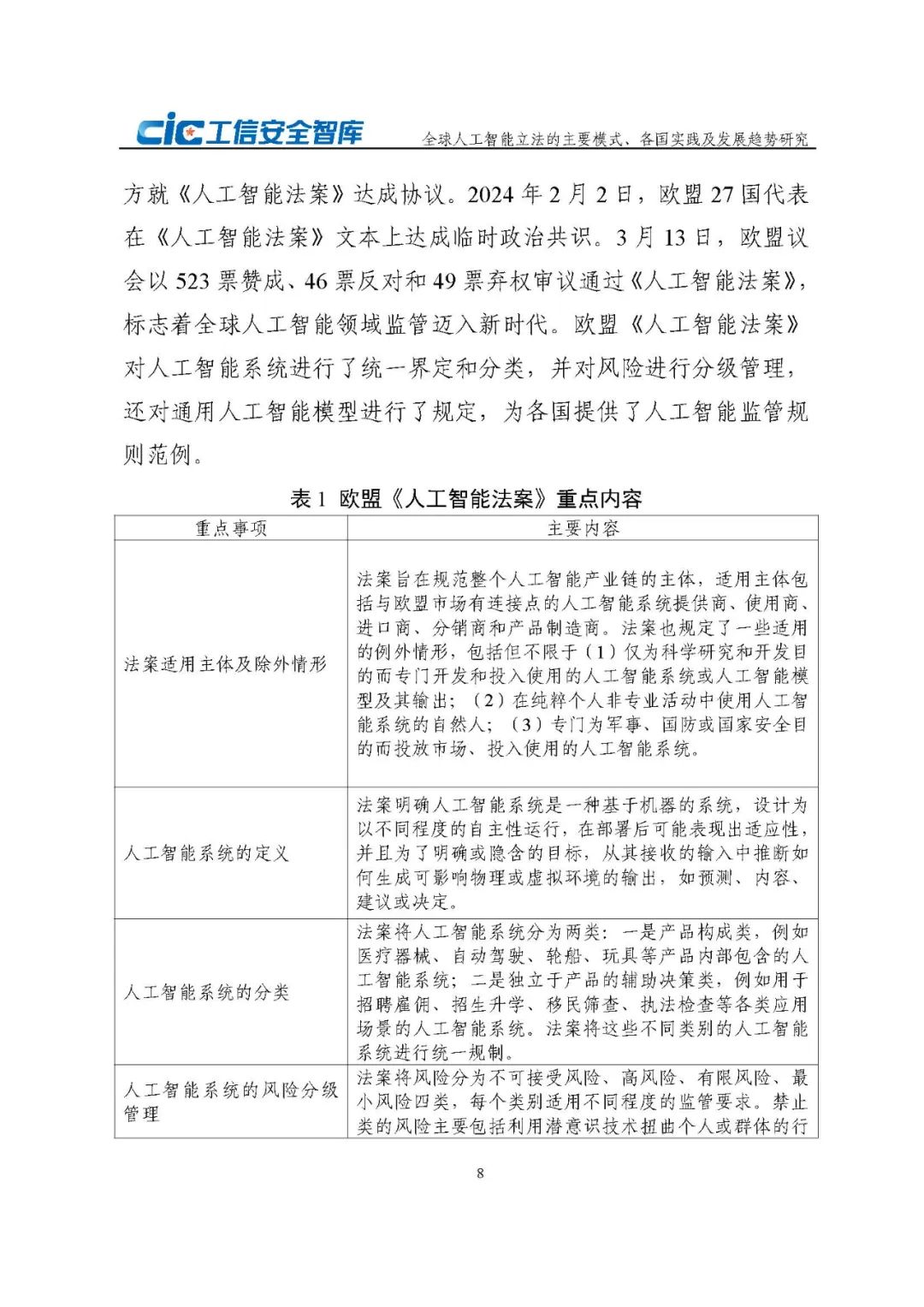

欧盟:以安全规制为导向实行统一立法。出于保护公民权利、提升市场竞争力和维护 “数字主权” 等考虑,历经多年制定《人工智能法案》,对人工智能系统定义、分类、风险分级管理及通用模型等作出规定,为各国提供范例。

-

美国:以技术发展为导向,联邦层面通过总统行政令指引,如特朗普和拜登政府分别发布相关行政令推动发展与关注安全治理;同时在行业领域融合立法,并针对用工、选举等场景开展立法实践。

-

新加坡:以技术发展为导向采用软法先行模式。发布国家战略,在多领域出台指南和工具,如信息通信领域的监管框架、金融领域的 FEAT 原则等,推动创新与安全规范发展。

-

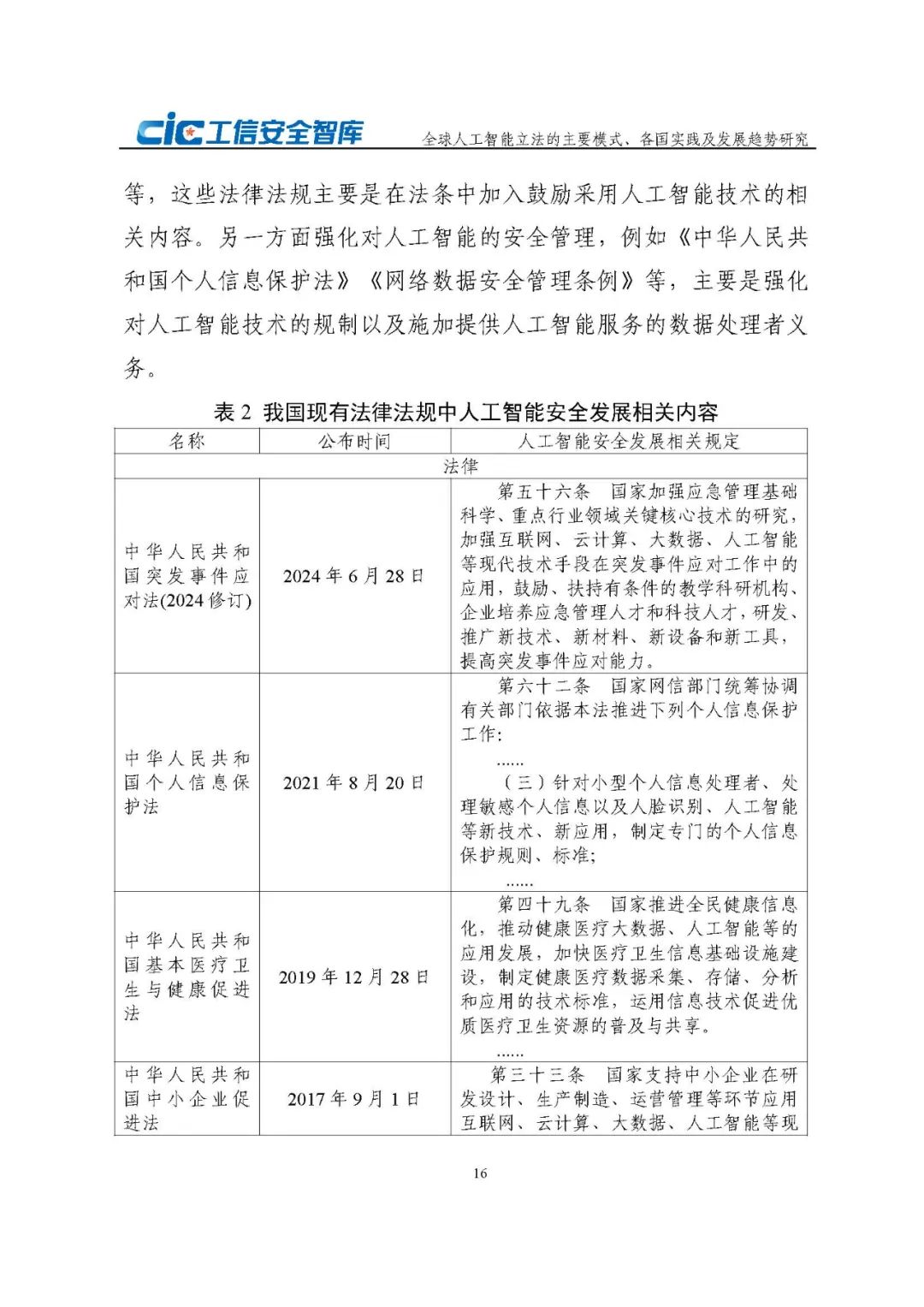

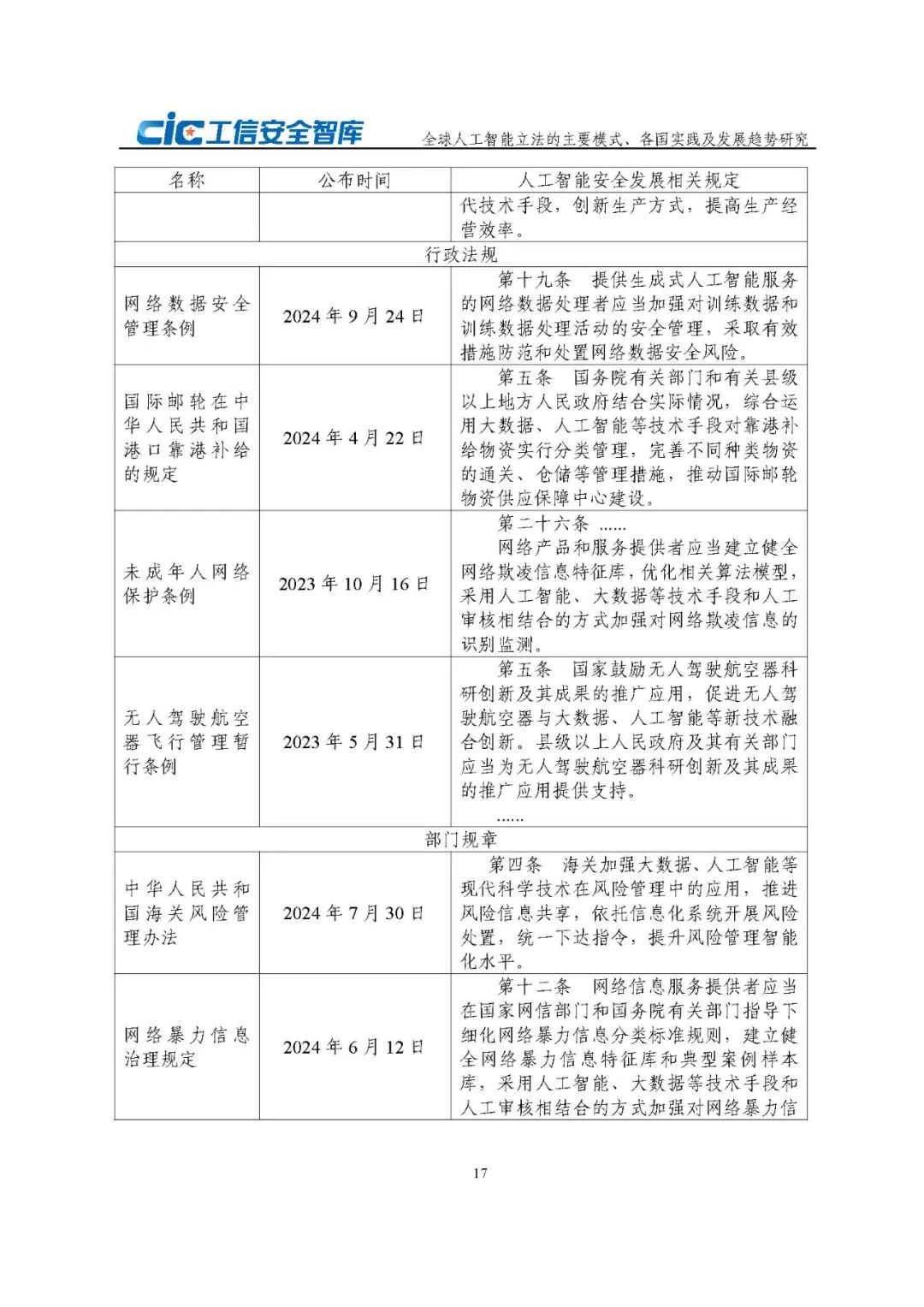

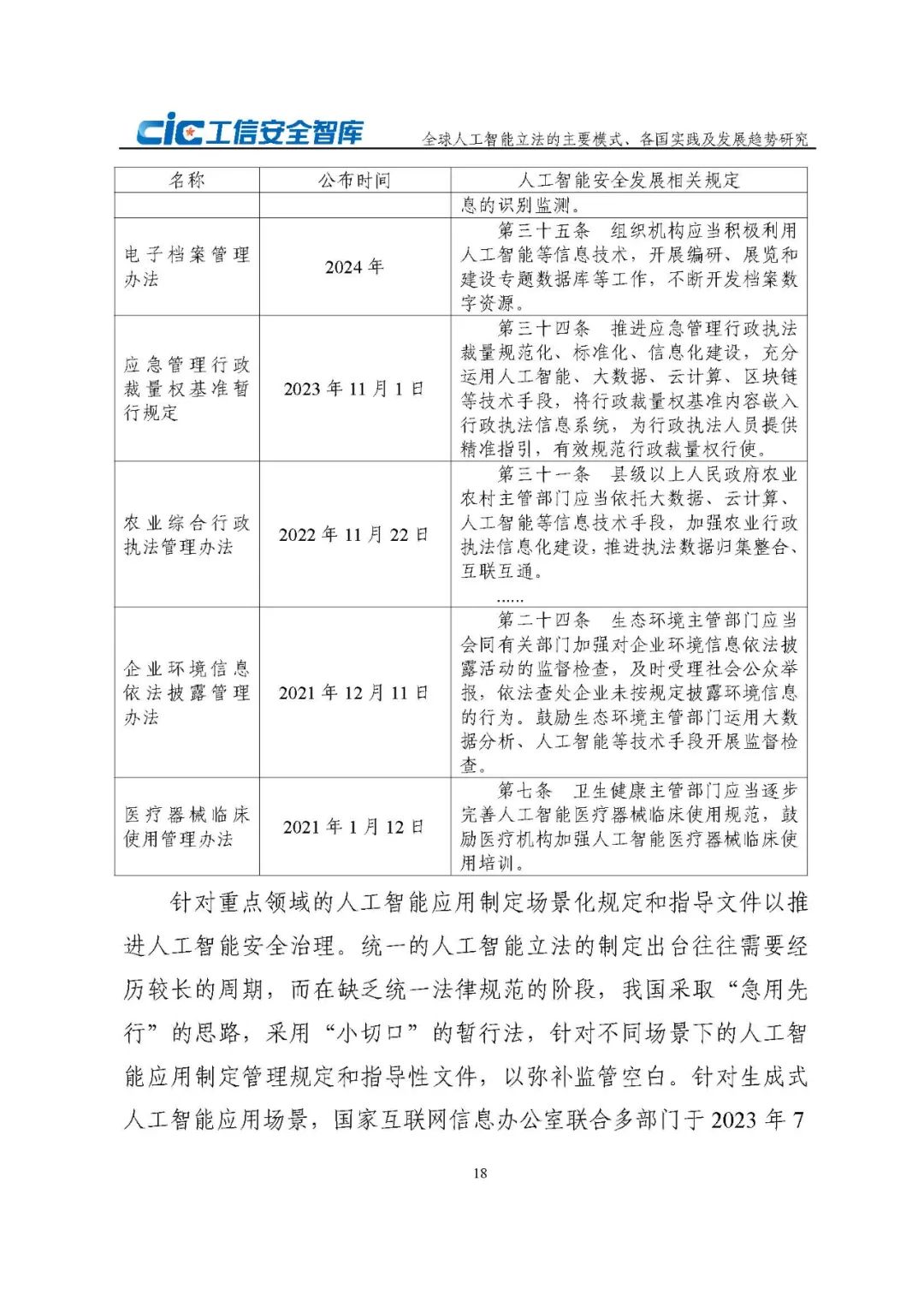

中国:统筹发展和安全,践行融合与场景立法。按 “三步走” 推进立法进程,现有立法融入相关原则,针对生成式人工智能等场景出台规章,体现 “小快灵” 特点。

全球人工智能立法特点和趋势

-

立法逻辑导向日趋融合:人工智能发展与安全风险并存,各国立法逐渐平衡两者,如美国提升安全治理重视度,欧盟立法促进创新,中国坚持统筹兼顾。

-

软法先行成为普遍选择:全球多采用软法指导人工智能治理初期工作,未来将软硬兼施、协同共治,但我国在软法硬法衔接等方面尚需探索。

-

统一立法成为大势所趋:长远看统一立法是国际主流,部分国家已借鉴欧盟经验,我国也在积极推进,同时场景、融合立法等多元模式也在同步发展。

-

国际治理规则持续构建:人工智能风险全球化促使国际社会构建规则,联合国主导,美欧推动国内规则国际化,国际法将成重要规制手段且在不断完善。

启示建议

-

持续完善顶层设计:我国应加快综合立法,借鉴他国经验,采用 “总则式” 体例;建立软硬协同体系,做好衔接与监督;确立多元治理格局,针对产业分层业态构建机制。

-

划定安全治理边界:建立动静结合风险监测体系,确定风险分级原则框架,明确责任归属,参考他国经验与学者建议完善立法。

-

强化国际交流对话:积极参与国际规则制定,强化国际合作,与各国或组织探索合作路径,推动民间交流,提升我国影响力。

全球人工智能立法的主要模式、各国实践及发展趋势研究报告

1807

1807

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?