2025年初,DeepSeek凭借其开源属性与低成本部署优势,在国内各大城市政务、交通、医疗、科研等领域掀起部署应用热潮,各地公安交管部门也结合实际业务开展了针对性的应用培训,协同推进“技术落地+能力提升”。大模型凭借强大的语言理解和推理能力,在海量数据处理、复杂交通状况分析以及高效交通管理决策支持方面,呈现出广阔的应用场景。然而,技术赋能表面繁荣背后,隐藏着复杂的技术挑战。算力资源配置的失衡、多模态数据融合壁垒、大模型的概率决策机制与交通管理的确定性需求、安全威胁的多维渗透等问题不容忽视。本文从公安交警视角出发,结合调研和实践,系统剖析大模型技术大规模落地的技术挑战,并提出在交管垂直领域深度应用推广的理性发展路径,旨在为各地探寻公安交管工作现代化提供启发。

一、交管垂直领域大模型应用现状

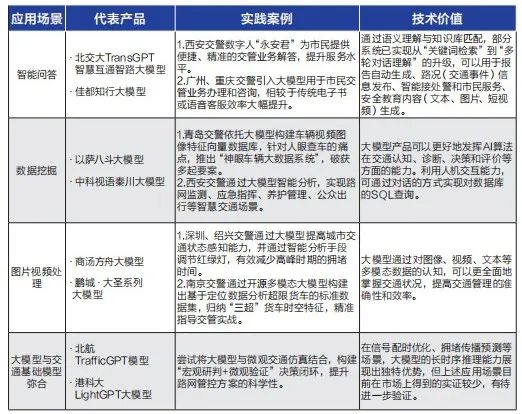

交管垂直领域大模型与通用大模型一脉相承,拥有庞大的参数和复杂结构,具备多模态认知、长时序推演和领域知识融合三大特点。与通用模型不同之处在于,交管垂直大模型更加深入理解交通管理专业知识、专业术语,通过学习场景数据,可认知路网交通状况,提供指挥调度、拥堵治理、事故预防、秩序管理和对外公众服务等方面的决策支持。目前,各地公安交管部门的探索应用,验证了大模型技术的应用潜力,也为后续的深度应用奠定了基础。国内交管垂直领域大模型典型应用如表1所示。

表1 交管垂直领域大模型典型应用案例

二、交管垂直大模型落地应用的挑战

尽管以DeepSeek为代表的大模型技术在理论层面具备处理复杂系统问题的潜力,各地公安交管部门也已经在点状场景实现了应用落地,但当前公安交管行业对大模型的应用整体上仍处于测试验证阶段,规模化落地应用的技术要求与复杂现实情况矛盾交织,催生出多种技术挑战。

(一)算力资源约束与优化困境。由于不同行政层级的业务复杂度差异,大模型的算力需求呈现显著分层特征。省级智能决策系统需处理跨区域交通流量预测、大规模路网仿真等高计算密度任务,通常依赖高性能GPU集群支持;市级节点聚焦违法识别、事故热点分析等场景,算力需求集中于中等规模并行计算;而县域交管部门的核心诉求在于轻量化部署应用,辅助提高交通管理工作的效率。技术采购决策往往忽视业务场景的实际算力需求,将算力规模等同于技术先进性,陷入“重设备购置、轻效能评估”的误区。此外,由于集中式算力枢纽与分布式边缘节点的协同机制缺失,难以实现算力资源的弹性调度与动态优化。典型DeepSeek版本算力需求对比如表2所示。

表2 典型DeepSeek版本算力需求对比

(二)多源数据融合的实践壁垒。交通数据涉及接警文本记录、卡口图像、道路视频监控等多模态数据。数据融合面临三重技术障碍:一是时空基准的异构性。如接警记录的时间戳精度、卡口抓拍设备的坐标系统、道路监控视频的帧率存在差异,数据对齐需耗费大量预处理成本。二是语义理解的碎片化。如文本记录中的方言表述、图像数据中的遮挡干扰、视频流中的动态模糊等现象,对模型的跨模态关联能力提出极高要求。三是规则嵌入的范式冲突。交通系统的物理规律与数据驱动的统计规律之间存在一定冲突,大模型的概率推理机制可能输出违反工程约束的方案,尤其在信号控制优化等场景中容易出现判断错误,单纯依赖数据驱动的方法难以满足公安交管领域业务场景的确定性需求。多源多模态数据融合主要流程如图1所示。

图1 多源多模态数据融合主要流程图

(三)算法黑箱引发的权责重构。传统警务中,决策过程依赖民警经验与集体研判,而大模型决策机制对传统警务伦理体系构成挑战。在行政法理层面,现行《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规尚未明确AI辅助决策的法律效力边界,导致模型误判引发的行政纠纷面临责任认定真空的风险。在技术伦理层面,算法偏见可能系统性影响特定群体权益。如基于历史数据训练的违法识别模型可能对特定车型、驾驶行为产生歧视性判断。在程序正义方面,尽管AI决策在统计学意义上具有客观性优势,但其缺乏民警的情境化判断能力,难以覆盖复杂社会环境中的全部情形。

(四)领域知识沉淀与人才缺乏。构建交管垂直模型需完成交通法规、案例库等显性知识结构化和民警经验等隐性知识萃取。显性知识的结构化需要解决法规条文的多义性解析、案例库的关联关系挖掘等技术难题。隐性知识的显性化则涉及认知科学的复杂转化过程,民警的实战经验往往以直觉化、碎片化的形式存在,且普遍缺乏知识工程的专业能力,加之技术部门难以对业务逻辑深度理解,知识转化存在效率瓶颈。人才缺乏问题同样严峻,现有人才队伍中,既精通交通管理业务又掌握模型微调、蒸馏、RLHF(基于人类反馈的强化学习)、RAG(检索增强生成)、Prompt(提示词)工程等核心技术的复合型人才稀缺,传统培训体系难以满足技术快速迭代的需求,出现技术与能力不匹配的被动局面。大模型核心技术如图2所示。

图2 大模型核心技术

(五)安全威胁的多维渗透。大模型的应用显著扩展了攻击面,安全风险呈现多维渗透特征,如表3所示。在数据层,恶意数据注入可能扭曲模型对交通态势的感知。在模型层,后门攻击可诱导大模型做出错误判断。在应用层,对抗样本可能绕过车牌识别等安防机制,车辆轨迹、驾驶行为等敏感信息的模型记忆可能被逆向工程破解。防御体系的构建通常伴随算力开销增加与响应延迟上升,而过度追求效率可能削弱防护效能。

表3 交管大模型安全威胁分类

三、公安交管垂直大模型建设启示

面对大模型技术在交管领域的应用存在的困难,既要依靠技术迭代以实现突破,又要从战略高度构建系统化的发展框架。

(一)破除技术神话:建立动态协作架构。大模型并非交通治理的“万能钥匙”,交通治理依赖精准的交通专业模型而非通用大模型。在大模型建设应用中,应回归业务本质,不片面追求模型庞大的参数量,搞“模型军备竞赛”。建议构建“省—市—县”三级架构:省级枢纽部署基础大模型,市级节点运行领域优化模型,县级终端采用轻量化专家模型,通过知识蒸馏、模型剪枝等技术压缩参数规模,使基层单位能用、敢用、用好大模型技术。

(二)场景分级推进:构建技术适配体系。按照大模型应用落地的技术难度,将应用场景划分为基础、进阶、核心三级,按照不同等级确定典型应用和准入标准,由简入深,梯次推进应用场景落地,如表4所示。基础层聚焦低难度、高标准化场景(如文书生成等AI助力通用服务、车辆识别等事件识别),采用成熟技术方案快速落地;进阶层针对中难度风险场景(如违法举报审核、闭环事件快发快处、交通分析专题报告生成等),实现深度分析和实战支撑;核心层严控高风险场景(如信号控制、交通管控等),构建“物理规则约束+强化学习”的混合模型架构,打通流程断点,实现流程自动化。公安交管领域典型应用场景落地技术难度分布如图3所示。

表4 大模型应用场景的分层实施推荐路径

图3 典型场景落地技术难度分布图

(三)人机协同进化:设计动态决策机制。建立完善“人类经验主导—AI辅助决策”的动态决策模式,对大模型生成的数据结果和决策进行审核把关和纠正。在常规操作环境中,大模型承担数据预处理、模式识别等重复性工作(如违法证据初筛等),民警专注高价值判断(如证据合规性审查等)。在应急响应环境中(如极端天气、大型活动),低于置信度阈值或遭遇零样本事件时触发人工接管,并通过处置反馈优化模型。此外,通过可解释AI技术(如注意力可视化)增强决策透明度,构建“输入可追溯—过程可审查—输出可验证”的全链条监管体系。

(四)知识工程攻坚:破解能力断层困局。搭建“警产学研”协同创新平台,公安交管部门提供业务场景与数据资源,高校、科研院所研发知识萃取方法论,企业负责工程化落地。开发面向基层实战单位的低代码知识管理平台,支持民警通过自然语言交互完成知识标注与规则配置。加强与高校、科研机构合作,开设相关专业课程和培训项目,培养既懂交通管理业务又掌握大模型技术的复合型警务人才。突出对一线实战单位培训内容的针对性,专注于大模型应用,着力提升提示词编写技巧等。

(五)安全纵深防御:平衡防护与效能。制定严格的数据管理规范,明确数据采集、存储、使用、共享等各个环节的安全要求和责任主体。构建覆盖数据采集、模型训练、推理部署的全生命周期防护技术体系,数据层采用差分隐私与联邦学习技术,模型层嵌入对抗训练与鲁棒性优化,应用层部署多模态交叉校验与异常行为检测。同时,建立红蓝对抗机制,定期开展攻防演练,动态调整防御策略,通过硬件加速、算法优化等手段控制安全措施的性能损耗,确保防护效能与业务需求的动态平衡。

四、结语

大模型在公安交管领域的深度应用,本质是技术创新与制度变革的协同演进。技术落地困境源于算力配置失衡、数据规则冲突、权责界定模糊等系统性问题,需通过分层推进策略、动态人机机制、知识工程攻坚等综合手段破解。技术的价值不仅在于颠覆行业运行规律,而在于通过精准赋能与渐进式创新,持续逼近“安全、效率、公平”的核心目标。唯有坚持技术理性与业务逻辑的深度融合,方能在新质战斗力建设的征程中,真正实现“数据驱动决策、模型赋能实战、机制护航发展”的愿景。(作者单位:四川省成都市公安局交通管理局 白云、张磊、龚永刚、卢祎、徐海丰)

本文刊发于《道路交通管理》杂志2025年第3期

审核:李秀菊 / 李佳芯

编辑:赵曼

1186

1186

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?