目录

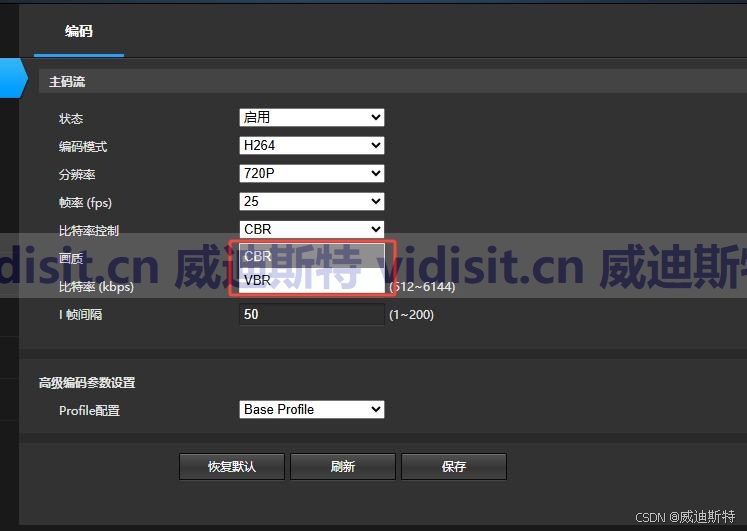

在视频监控领域,码率控制策略直接影响存储成本、网络负载与图像质量。可变码率(VBR)和固定码率(CBR)作为两种核心编码模式,分别适用于不同的监控场景。本文将深入探讨其技术原理、优劣势对比及实际部署中的选型策略。

一、基础概念:VBR与CBR的定义

1.1固定码率(CBR)

CBR强制编码器在单位时间内输出恒定大小的数据流。无论画面内容复杂程度如何(如静态走廊或动态交通路口),码率始终维持在预设值。这种“一刀切”模式牺牲了灵活性,但保证了带宽占用的可预测性。

1.2可变码率(VBR)

VBR允许编码器根据画面复杂度动态调整码率。当场景变化剧烈时(如树叶摇动、人群奔跑),自动分配更高码率以保留细节;静态场景则降低码率节省资源。这种“按需分配”策略更符合视觉感知特性。

二、技术特性与优劣势对比

2.1 图像质量表现

VBR在复杂场景中优势显著。例如,夜间监控中车辆灯光拖影、雨雪天气的颗粒噪声等高频信息,VBR可通过动态提升码率减少模糊和块效应。而CBR在类似场景下可能因码率不足丢失关键细节,导致车牌识别失败。

CBR的稳定性体现在长时录像的一致性上。对于银行金库等静态场景,CBR能避免VBR因码率波动引发的局部画质跳跃,确保每一帧都达到基础可用标准。

2.2 带宽与存储效率

VBR理论上可节省30%-50%的存储空间。一家大型商场的监控数据显示:采用VBR后,日均存储量从42TB降至28TB,且关键事件画面质量未受影响。但这种节省具有不确定性——突发动态事件可能导致瞬时码率飙升,挤占网络带宽。

CBR的固定占用特性更受网络规划人员青睐。在监狱等需要严格预留带宽的场景中,CBR能确保1000路摄像头同时传输时不引发网络拥塞。其代价是静态场景的码率浪费,如墙壁、天花板等区域持续消耗全额码率。

2.3 系统兼容性与处理延迟

CBR的简单性使其成为老旧设备的标配选择。多数DVR和早期NVR芯片针对CBR进行硬件优化,解码延迟可控制在50ms以内,满足实时对讲需求。

VBR需要更复杂的缓冲区管理。当画面突然从静态转为动态时,编码器需快速响应码率调整,可能引发100-200ms的延迟波动。新一代AI编码器通过预判运动轨迹(如跟踪行人移动趋势)部分缓解了这一问题。

三、监控场景中的选型策略

3.1 场景动态性决定核心选择

高速公路卡口监控宜采用VBR。车辆通过时的瞬时高速运动需要高码率捕捉车牌,而无车时段可大幅降低码率。测试表明,相比CBR,VBR在此类场景下可使有效信息密度提升2倍。

银行ATM机监控则更适合CBR。用户操作面板的区域固定,人脸和键盘动作变化有限,恒定码率既能保证清晰度,又避免VBR算法频繁切换带来的存储碎片化。

3.2 存储策略的配合优化

VBR需配合智能存储策略才能发挥价值。某智慧城市项目采用“双阈值管理”:设定最低保障码率(如512kbps)防止画面过度劣化,同时设置峰值码率上限(如8Mbps)预防突发流量冲击。

CBR在云存储场景中更具成本确定性。云服务商通常按固定带宽计费,CBR的稳定流量更易精确估算月度费用,避免VBR可能产生的突发费用。

3.3 智能分析的协同需求

当监控系统集成行为分析算法时,VBR可能干扰AI性能。实验显示,码率剧烈波动会导致目标检测模型准确率下降5%-8%。此时可采用“半VBR”模式:在算法关注区域(如出入口)保持高码率,其他区域动态调整。

四、技术演进与混合模式创新

4.1 场景自适应的混合编码

新一代编码器开始支持CBR与VBR的混合切换。某厂商的SmartRate技术可在检测到枪机变倍时自动切换为CBR,确保变焦过程中的画质稳定;球机巡航时则启用VBR降低整体负载。

4.2 元数据驱动的动态调控

通过嵌入场景语义元数据(如“人群聚集”“火焰报警”),编码器可提前预判码率需求。当消防喷淋启动时,系统自动锁定高码率记录水雾中的关键细节,突破传统VBR的被动响应局限。

4.3 边缘计算的分布式码率分配

在边缘节点部署码率协调器已成为趋势。例如摄像头通过边缘服务器分析多摄像头关联性:当A摄像头检测到奔跑目标时,同步提升相邻B/C摄像头的码率,形成立体追踪网络,整体带宽增幅控制在15%以内。

五、总结

VBR与CBR的抉择本质上是“资源利用率”与“系统确定性”的权衡。未来监控系统将不再二选一,而是通过智能调度实现动态混合编码。值得关注的是,H.266/VVC标准中引入的QPA(Quantization Parameter Adaptation)技术,正在模糊VBR与CBR的边界——或许不久的将来,我们会看到一种基于语义理解的“无感码率控制”新模式,让监控系统既保持经济性,又不遗漏任何关键瞬间。

文章正下方可以看到我的联系方式:鼠标“点击” 下面的 “威迪斯特-就是video system 微信名片”字样,就会出现我的二维码,欢迎沟通探讨。

854

854

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?