1. 从二极管到三极管

前序——二极管与PN结:

LINK:22 晶体管的部件Parts of a transistor Khan Academy_哔哩哔哩_bilibili

- 发射结正偏,集电结反偏。

- 发射结-正向导通的PN结

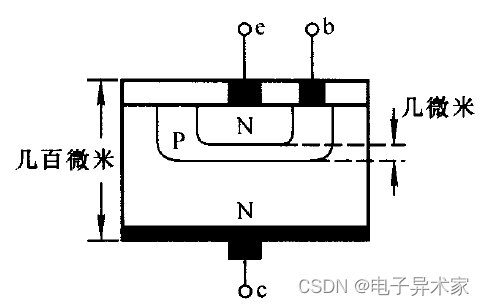

- 发射区:掺杂浓度高,从而电子浓度很高(NPN)

- 基区:薄、掺杂浓度低,从而空穴数量就很少(NPN)

从而使得工作时,正偏的发射结可以看成一个正向导通的PN结,大量电子进入到基区,但是基区很薄,大量电子直接到了前面集电结区域。且基区掺杂浓度很低,只有很少的电子和空穴复合,形成很小的基极电流。

- 集电结-反向导通的PN结

- 发射区:掺杂浓度高,从而电子浓度很高(NPN)

- 集电区:面积大

从而使得工作时,反偏的发射结可以看成一个反向导通的PN结,从发射级来的大量电子穿过发射结,由于基级很薄,直接进入集电结区域。而电子在基区是少子,基区是P,反偏的PN结电流又只和少子有关,且反偏时内建电场宽度很大,故就有了很大的反偏电流,实现了放大。

为了使反偏电流大时,反偏的集电结不会被烧毁,因此把集电区面积做大,使得其温度上升的不会那么快,以免引发热击穿;同时掺杂浓度低,掺杂浓度越低,反向击穿电压则越高(齐纳二极管高参杂,使其击穿电压低)

相关问题1:能否用两只二极管相互反接来组成三极管? 为什么?

否;两只二极管相互反接是通过金属电极相接,并没有形成三极管所需要的基区。

密接触的2个二极管,才是三极管

多亲密才行?

基区宽度,必须远小于基区少子的扩散长度。给出典型值感受一下,前者是2微米,后者是30微米,相差15倍,满足远小于的要求。

从发射区扩散到基区的电子,只有不足1%的能与空穴复合,都直接穿过了整个基极,进入了下一个PN结的耗尽层,因为相比于扩散长度,基极太窄了。这完全不同于单PN结中的情况:扩散越过耗尽层的电子,大多都会与空穴复合。

这意味着,这2个PN结,由于共用一个极窄的基区,已经深度地相互影响,必须合为一个整体来分析。量变积累成质变,一种新的器件即将诞生!

相关问题2:晶体管“电流控制电流源”的实质

看似电流控制,实为电压控制

BJT三极管,表面上是一个电流控制器件,实质上是一个电压控制器件。

表面上,存在关系式Ie=β*Ib ,计算简便;而且BJT的电路简化模型,也是依据这个公式。正是如此,才导致流控的观点,越发流行,几乎成了共识。但是,用来理解三极管的原理,就是一个大坑;木旦文本人,蹲此坑多年,经验丰富。此关系式与简化模型,只是为了硬件工程师用起来方便,不是用来理解原理的,简化过程可能违背了原理。

从原理实质上,其实是电压Vbe同时控制Ie与Ib,即一个电压控制着两个电流。先是Vbe削弱了发射结的内建电场,然后扩散强于漂移,发射区多子电子扩散进入基区形成Ie,同时,基区多子空穴扩散进入发射区形成Ib;先与后,因与果,非常清晰,无法颠倒。Vbe通过控制发射结的内建电场,同时控制Ie与Ib,这两个电流是平级关系,谁也控制不了谁。

犹如,一个水库里,一个超宽水闸,同时控制2个不同宽度的水平并列的泄洪口,宽度比是10:1。只要测量窄口的水流量,乘以10就是宽口的水流量。

路过水库的人,一看就明白,是水闸的抬起高度,同时控制着两个口的水流量;少有人会相信,是窄口的控制着宽口的。

2. 晶体管的符号、电流关系

LINK: 23晶体管电路符号Transistor symbol Khan Academy_哔哩哔哩_bilibili

晶体管的符号起源于第一个晶体管的样子。很明显基级就是一块大板子作为基础。所以有了名字和画法。

通过之前的原理理解,很容易就得到了三极管的电流关系。

放大倍数β是一个固定的参数,极大程度取决于晶体管发射级和基级掺杂浓度之比和基极的宽度。

3. 输出输入特性

此节建议参考 上交大 郑益慧 07-BJT特性曲线共射_哔哩哔哩_bilibili

输入特性

假设VBE=0.7V不变

- VCE=0时,此时发射结和集电结都正偏,相当于两个PN结并联形成的一个PN结

- VCE逐渐增加时,集电结正偏电压逐渐减小,故IB下降

- VCE增加至集电结反偏时,晶体管呈现放大状态。此时IB的电流源于发射结的少量电子在基区复合形成的,绝大多数电子则被“捕获”漂移进入集电结。再增大VCE,更多的电子被“捕获”,IB进一步略微减小,直达后面也不会有太大的变化了。

输出特性

从外电路角度分析:水平离开饱和区,集电极电流Ic迅速增大、直至不变

首先,IB不等于0,意味着BE导通且正偏。而由于UCE很小,因此所谓的饱和区正是发射结正偏,集电结也正偏的状态。因此,此时UCE电压增大,相当于增大外接电阻RE电压,使得IC增大。注意此时在饱和区,IC不由IB控制。

从内电路角度分析:水平进入饱和区后,集电极电流Ic迅速减小、直至归零

基极电流Ib是由两部分组成的,基区多子向发射极扩散形成Ibe,向集电极扩散形成Ibc,即 Ib=Ibe+Ibc。

当发射结正偏、集电结反偏时:Ibc极小可以忽略,Ibe是绝对的主力。

当发射结正偏、集电结正偏时:Ibc迅速增加,不能再被忽略了;此时基极外接的恒流源为保证恒流,必须自动降低电压Vb,Ibe随之迅速减小、直到可忽略。

所以,恒流源可以控制电压Vb,从而控制了发射极的发射。

更概括一些:集电结正偏的增强,导致发射结正偏被减弱,导致发射减弱、直至枯竭,所以电流归零。釜底抽薪,这是最快捷,最有效的方式。

进一步深入理解各个区域的划分

各个区域划分的对象,不是Ic与Vce的关系,而是Ic与Ib的关系。

垂直路径进入“饱和区”,才是理解“饱和”的正确方式

此时Vce不变,使得Ib从0逐渐增大,工作点垂直上升,从截止区出发,穿过放大区,进入饱和区后,Ic虽然还是增大,但是增速趋缓,直至Ic基本不变,即Ic趋于饱和。

LINK:27 NPN晶体管的放大、饱和和截至状态Active, saturation, & cutoff state of NPN transistor_哔哩哔哩_bilibili

在饱和区时,VCE很小,几乎等于0,可以看作CE之间短路。而在截止区内,VCE达到了最大值VCC,故可以看作CE之间断路。 由此性质可以利用晶体管作为开关。

1595

1595

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?