三、5G接入网架构及部署

3.1 5G接入网架构及接口

RAN网络架构变迁

5GRAN对时延要求不高的集中在CU层,对时延要求高的集中在DU层

解释:

CU层:集中化处理“非实时/高容忍时延”功能

协议栈高层处理:CU负责PDCP层(Packet Data Convergence Protocol)及以上的功能(如RRC控制面、用户面数据聚合),这些功能对时延不敏感(容忍毫秒级延迟),例如:核心网信令交互(NG接口)、移动性管理(切换决策)、QoS策略执行等。

DU层:处理对时延要求高的功能

分布式实时处理:DU部署靠近基站(AAU),负责物理层(L1)和部分MAC层(如调度、 HARQ)处理,需满足极低时延(百微秒级)。

高时延敏感:例如空口调度、 beamforming(波束赋形)等需实时响应信道变化,任何延迟会导致性能下降。

典型场景:URLLC(超可靠低时延通信)、工业自动化等需确定性时延的业务。

BSC(Base Station Controller,基站控制器):2G网络中的关键网元,负责控制多个BTS(基站收发信台),管理无线资源分配、切换、功率控制等

RR(Radio Resources,无线资源):在2G中,RR层负责无线资源管理,包括信道分配、切换、频率复用等,确保通话质量和网络效率。

LAPDM(Link Access Procedure on the Dm Channel,Dm信道链路接入规程):LAPDM是2G中用于信令传输的数据链路层协议,基于HDLC(高级数据链路控制),负责BTS与手机(UE)之间信令的可靠传输。

SigL1(Signaling Layer 1,信令层1):指物理层的信令部分,负责信令消息的调制解调、编码解码等底层传输。

RRC(Radio Resource Control,无线资源控制):负责UE(用户设备)与网络的连接建立、维护和释放,分配无线资源(如带宽、功率),协调UE和基站(如NodeB/eNB/gNB)的通信参数,传递核心网与UE之间的控制信息。

PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议):减少IP数据包开销,提升传输效率,对用户数据和信令进行安全保护,在切换时避免数据丢失

MAC(Medium Access Control,媒体接入控制层):动态分配无线资源(如时隙、频段、功率)给多个用户(UE),将多个逻辑信道的数据合并到同一传输信道(上行/下行),通过快速重传和纠错提升数据传输可靠性。

RLC(Radio Link Control,无线链路控制层):将大数据包分片以适应无线传输块大小,或重组接收到的分片,通过ARQ(自动重传请求)机制保证数据完整性,传输支持三种模式:TM(透明模式):不添加额外头,用于实时业务;UM(非确认模式):有限错误检测;AM(确认模式):完整错误恢复。

gNB(Next-Generation Node B):5G无线接入网(RAN)的核心网元,是5G基站的正式名称,负责直接与5G终端(UE, User Equipment)通过空口(无线接口)通信,完成无线信号收发、资源调度、用户数据转发等功能。

Ng-eNB : 5G 非独立组网(NSA, Non-Standalone) 架构中的关键网元,本质上是 支持 5G 核心网(5GC)的 4G 基站,用于在 5G 初期部署阶段与 gNB 协同工作,提供 4G/5G 双连接(EN-DC, E-UTRA-NR Dual Connectivity)能力。

NG接口:5GC(AMF/UPF/SMF)与gNB之间接口

NG接口包括N1(UE-AMF)、N2(gNB-AMF)、N3(gNB-UPF)

NG接口(图中N1、N2、N3):为5G-RAN网元与5GC网元的接口

E1接口(图中CU-CP与CU-UP):为gNB-CU-CP与gNB-CU-UP之间的接口;

F1接口(图中gNB-CU与gNB-DU):为gNB-CU与gNB-DU之间的接口;

F2/CPRI接口(图中gNB-DU与AAU):目前协议没有明确定义;

Radio UU接口(图中UE与gNB)

NG接口功能

NG-AP :5G 无线接入网(NG-RAN)与 5G 核心网(5GC)之间的控制面协议,负责 gNB/ng-eNB 与 5G 核心网(5GC)之间的控制面信令传输是 5G 网络的关键接口协议之一。

SCTP(流控制传输协议):一种面向消息的可靠传输协议,结合了TCP的可靠性和UDP的多路复用特性,介于TCP和UDP之间,提供可靠、有序但基于消息的传输。

SCTP特点:

高可靠性:类似TCP,支持ACK、重传、拥塞控制。

多流(Multi-streaming):单SCTP连接内可创建多个逻辑流(Stream),每个流独立传输,避免单个流阻塞影响其他流。

多宿(Multi-homing):支持终端多IP地址(如双网卡),自动切换故障路径。

GTP-U :用于移动通信网络(如4G/5G)用户面数据封装和传输的核心协议,负责在基站(gNB/eNB)、核心网(UPF/SGW)和外部网络(如互联网)之间建立隧道,高效转发用户数据流量,在移动网络内部(如RAN和核心网之间)封装和路由用户数据包(如IP数据)。通过隧道实现用户数据的透明传输,隐藏终端(UE)的移动性。

PDU会话(Protocol Data Unit Session) :5G网络中终端(UE)与数据网络(DN,如互联网或企业内网)之间的逻辑连接,用于传输用户数据。PDU会话管理过程 负责该连接的建立、修改和释放,是5G核心网(5GC)的核心功能之一。

PDU会话:代表一个UE与一个DN之间的数据通道,支持多种类型:IPv4、IPv6、以太网(Ethernet)、非IP(如工业传感器数据)。

关键网元:

SMF(Session Management Function):负责PDU会话的生命周期管理。

UPF(User Plane Function):数据转发的锚点(类似4G的PGW)。

AMF(Access and Mobility Management Function):协调会话与移动性管理。

NAS(非接入层)发送管理:NAS 是5G/4G中终端(UE)与核心网(AMF/MME)之间的控制面协议,负责身份认证、会话管理、移动性管理等关键流程。其发送过程涉及UE、基站(gNB/eNB)、核心网的协作。

NAS信令:处理与无线接入无关的核心网控制功能,例如:鉴权与安全(Authentication)、会话管理(PDU会话建立/修改/释放)、移动性管理(TAU/Registration)

Xn接口定义

Xn-C接口管理和差错处理功能 :Xn链路的建立、删除、重置、更新等;

XN-C接口(Xn Control Plane Interface):5G网络中基站(gNB)之间的控制面接口,负责管理和协调基站间的通信。

Xn链路的建立(Setup):初始化两个基站(gNB)之间的逻辑连接。

Xn链路的删除(Release):安全终止基站间的连接。

Xn链路的重置(Reset):恢复因故障导致的异常链路状态。

Xn链路的更新(Update):动态调整链路参数以适应网络变化。

Xn-U(Xn User Plane) :5G网络中连接两个NG-RAN节点(如gNB或ng-eNB)的用户面接口,专门用于传输实际的用户数据(如语音、视频、互联网流量等),在基站间(如gNB ↔ gNB)直接传递用户面数据包(如IP数据流),无需经过核心网,降低时延。

典型场景:

切换(Handover):在UE切换过程中,源基站通过Xn-U将未传输完的数据转发给目标基站。

双连接(DC):主节点(MN)和辅助节点(SN)通过Xn-U协同传输数据,提升吞吐量。

双连接功能:使能NG-RAN中辅助节点内额外资源的使用。

在5G网络(NG-RAN)中,允许用户设备(UE)同时连接两个基站(主节点和辅助节点),以聚合两者的无线资源,从而提升吞吐量、降低时延或增强覆盖。

主节点(Master Node, MN):通常是宏基站(如gNB或4G的eNB),负责控制面信令(如RRC连接)和部分用户面数据传输,维持与核心网(5GC或EPC)的主连接。

辅助节点(Secondary Node, SN):提供额外的用户面资源(如频谱、带宽),但不处理控制面信令,常见于小基站(Small Cell),用于补盲或热点区域容量提升。

F1接口定义

gNB-CU与gNB-DU之间的接口,包括F1-C和F1-U;

F1接口功能及协议栈:

E1接口功能

E1接口是5G网络中连接gNB-CU(集中单元)和gNB-DU(分布单元)的内部接口,属于NG-RAN架构中的关键组成部分,主要用于分离基站的控制面(CP)和用户面(UP)功能,实现更灵活的组网和资源管理。

E1接口功能及协议栈:

| 层级 | 协议 | 作用 |

|---|---|---|

| 应用层 | E1AP (E1 Application Protocol) | 处理CU-DU间的控制面信令(如DU配置)。 |

| 传输层 | SCTP/IP | 提供可靠的信令传输(E1-C)。 |

| 用户面 | GTP-U/UDP/IP | 封装用户数据(E1-U)。 |

Uu接口功能

Uu接口:是5G(以及4G LTE)网络中用户设备(UE)与基站(gNB/eNB)之间的无线通信接口,属于空口(Radio Interface)的核心部分,负责所有无线信号的传输,包括控制信令和用户数据。

当UE与AMF进行信息传输时,gNB在中间进行透明传输,不对信息做解析。

| 协议层 | 功能 |

|---|---|

| NAS (Non-Access Stratum) | UE与核心网(AMF)间的信令(如鉴权、会话管理)。 |

| RRC (Radio Resource Control) | UE与基站间的控制信令(如连接建立、切换命令)。 |

| PDCP (Packet Data Convergence Protocol) | 数据加密、头压缩、重复数据删除(复制包处理)。 |

| RLC (Radio Link Control) | 数据分段/重组、ARQ(自动重传请求)。 |

| MAC (Medium Access Control) | 调度、HARQ(混合自动重传请求,自动重传请求ARQ + 前向纠错编码FEC)、逻辑信道映射 |

| PHY (Physical Layer) | 调制/解调、编码/解码、MIMO处理。 |

SDAP的核心功能

| 功能 | 说明 |

|---|---|

| QoS流与DRB映射 | 将核心网(5GC)下发的QoS Flow映射到空口的数据无线承载(DRB)。 |

| QoS标记(QFI) | 为每个数据包添加QoS Flow标识(QFI),确保业务优先级处理。 |

| 反射式QoS(Reflective QoS) | UE根据下行数据的QoS策略自动推导上行QoS,减少信令开销。 |

| 头压缩优化 | 可选支持数据包头压缩(与PDCP协同)。 |

CU/DU分离接口总体图

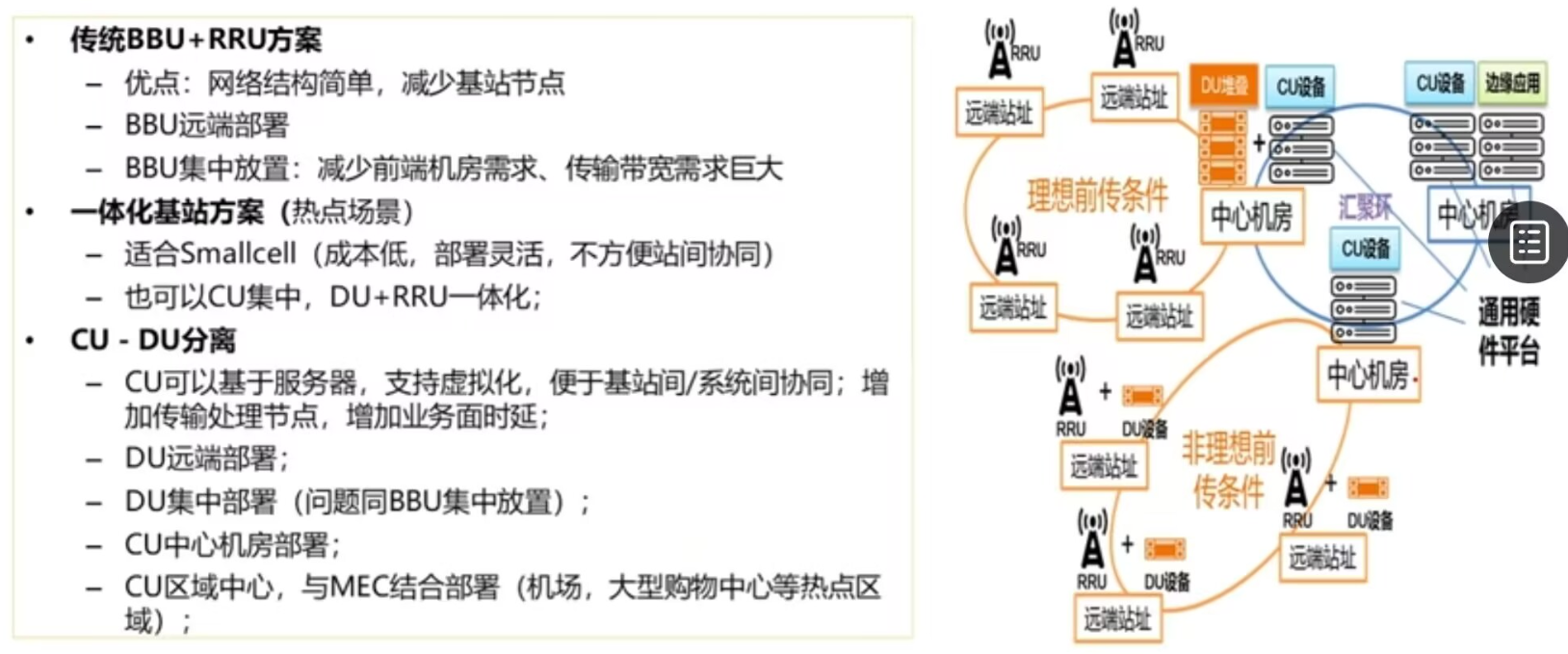

CU/DU分离

3.2 5G接入网部署

1)RRU、BBU、供电系统、传输网都部署在机房内,RRU通过馈线与天线连接

2)RRU靠近天线部署分布式基站(DRAN),将RRU与天线放在一起,BBU、供电系统、传输网集中部署,BBU和RRU通过光纤进行连接

3)将有源天线单元BBU集中部署(CRAN),通过CU和DU分离的技术将BBU集中部署,将有源天线AAU部署在远端

5G基站部署优缺点

DU集中部署(DU下沉)

DU集中部署(DU下沉)

降低数据传输的时延,适合对实验要求较高的场景

DRAN/CRAN

DRAN(分布式无线接入网)

特点:每个基站(gNB/eNB)都是“独立小卖部”,自己处理所有事情。

硬件:基站设备(BBU+RRU)部署在铁塔或楼顶,靠近天线。

优点:简单直接,适合偏远地区,不需要复杂网络连接,单站故障不影响其他基站。

缺点:资源无法共享,升级维护要跑现场,成本高。

CRAN(集中式无线接入网)

特点:基站被拆成“总部+分店”,总部统一调度资源。

硬件:CU(中央单元):放机房,统一处理计算任务,DU(分布式单元)+RRU:靠近用户,只负责收发信号。

优点:资源灵活调配(比如体育场开演唱会,临时调更多资源给附近DU),维护升级只需改CU,不用爬铁塔,省电省成本,CU可以共享,减少重复设备。

缺点:依赖高速光纤(CU和DU之间要疯狂传数据),如果CU宕机,一片基站全瘫痪。

| 对比项 | DRAN | CRAN |

|---|---|---|

| 部署方式 | 基站独立干活 | CU集中指挥,DU分散干活 |

| 资源利用率 | 低(各管各的) | 高(资源共享) |

| 成本 | 硬件多,维护贵 | 硬件少,但光纤要求高 |

| 适用场景 | 农村、覆盖稀疏区域 | 城市、高密度人群区域 |

| 5G兼容性 | 传统,升级难 | 未来主流,支持网络切片 |

前传三种解决方案

1)光纤直驱

“基站的大脑(DU)和手脚(AAU/RRU)直接用光纤连起来,不经过任何中间商(交换机或波分设备),简单粗暴但高效!”

2)彩光模块

“用‘彩色光’在同一根光纤里同时传输多路信号,彩光模块一种能发射不同颜色(波长)激光的光模块,把多路信号“染”成不同颜色,塞进同一根光纤传输。

CWDM(粗波分复用):用4~18种不同颜色的光,每种颜色传一路信号。

3)OTN

“给基站的前传数据包装上‘高铁车厢’,通过一条光纤‘高铁专线’精准、高效地送到目的地!”

OTN(光传送网):就像一套智能高铁运输系统,能把不同来源的数据包(如基站信号)打包成标准化“车厢”,在光纤轨道上高速传输。

5G频率规划

5G覆盖解决方案

64TR AAU:

64:64条独立的信号收发通道(相当于64个微型天线同时工作)

T:Transmit(发射) R:Receive(接收)

AAU:Active Antenna Unit(有源天线单元,内置信号放大器和处理器)

4T4R RRU:

4T:4条发射通道(Transmit) 4R:4条接收通道(Receive)

RRU:Remote Radio Unit(远端射频单元,负责把信号放大并传给天线)

| 对比项 | 宏站 | 微站 |

|---|---|---|

| 覆盖范围 | 3-5公里 | 100-500米 |

| 发射功率 | 20W-100W | 1W-10W |

| 成本 | 高(几十万/站) | 低(几千元/站) |

| 部署位置 | 铁塔/楼顶 | 路灯/电杆/室内 |

| 适用场景 | 广覆盖 | 热点补盲 |

ps:“热点补盲”就是给信号不好的“死角”加装小型基站(比如微站、皮站)

室分覆盖的两种解决方案

Pinsite 是“分布式小功率覆盖”,适合大商场、机场等开阔空间;

SLsite 是“集中式大功率覆盖”,适合办公楼、地下室等封闭区域。

Pinsite(分布式覆盖)

特点:多个小功率节点:零散分布在整个建筑内;低辐射、灵活部署:每个节点功率小(1W~5W),可藏在吊顶、墙壁里;适合大空间:商场、机场、地铁站等人流密集但较开阔的区域。

原理:信号源(如BBU)通过光纤/网线连接多个 pRRU(微型射频单元),每个pRRU覆盖一小块区域,共同组成无缝网络。

SLsite(集中式覆盖)

特点:少数大功率节点:像“探照灯”一样覆盖整层或整栋楼,高功率、远覆盖:单个节点功率较大(10W~40W),覆盖范围广,适合封闭空间:办公楼、酒店、地下室等结构较简单的区域。

工作原理:

信号源(如BBU)连接 大功率RRU,通过馈线(电缆)传输信号,RRU+天线覆盖整层,信号穿透墙壁和楼层。

| 对比项 | Pinsite(分布式) | SLsite(集中式) |

|---|---|---|

| 覆盖方式 | 多个小节点,精准覆盖 | 少数大节点,广覆盖 |

| 功率 | 低(1W~5W) | 高(10W~40W) |

| 适合场景 | 商场、机场、地铁站 | 办公楼、酒店、地下室 |

| 成本 | 较高(设备多、布线复杂) | 较低(设备少、部署简单) |

| 信号质量 | 稳定、无死角 | 可能不均匀(边缘衰减) |

| 维护难度 | 较复杂(节点多) | 较简单(设备集中) |

低成本建网的两种方案

小区劈裂——把一个大基站“切”成多个小基站,低成本提升容量;

功分技术——让一个基站信号"影分身",同时覆盖多个方向,省设备成本

小区劈裂

通过调整基站参数将单一小区(Cell)逻辑分割为多个虚拟小区,实现网络容量倍增。主要实现方式包括:

扇区化劈裂:采用多波束天线阵列、典型配置:将传统3扇区(120°)升级为6扇区(60°)、容量增益

功率控制劈裂:通过降低参考信号功率收缩覆盖半径、配合CRE技术优化切换参数、典型场景:将宏站覆盖半径从2km缩减至800m

载波虚拟化:基于NFV实现单载波多逻辑小区、支持动态资源分配算法、时延敏感型业务保障

功分技术:就像用分光镜把一束光分成多束:1个RRU的信号 → 功分器 → 分配到多个天线,省设备:1个RRU带多个天线(传统要多个RRU)

8941

8941

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?