目前,我们对这个世界的理解被分裂为两个严重不协调的阵营,宏观和微观。量子世界的些著名现象和难题如量子纠缠概念、光的双缝实验、薛定谔的猫、引力的来源等,这令我们非常头疼,尤其是物理学界。一个世界运行矛盾而不统一的物理规则,天然来说就显得不可以思议,不能接受。

由于要将这些问题全部剖析明白,需要较大的篇幅,我预估将分成大概3-4个篇幅段落来展开。

虽然篇幅长,但是好在我并不用任何复杂的工具,也不会借用任何有争议的理论,应该最基础教育水平的人都是能听懂的。借用的公理或公式,那只有两个,就是1+1=2和0=1+(-1)。当然,最终我会借用生活中的某些现象,来进行验证。

我们的世界具有非比寻常的简约之美,这无疑是令人欣喜的。

在我们展开微观世界这些问题的解答之前,让我们先停止光是波还是粒子的传统争论吧。先来对光进行简单的,数学意义上的处理和分析。

假设在水平中有一束光,沿着X轴进行传播。

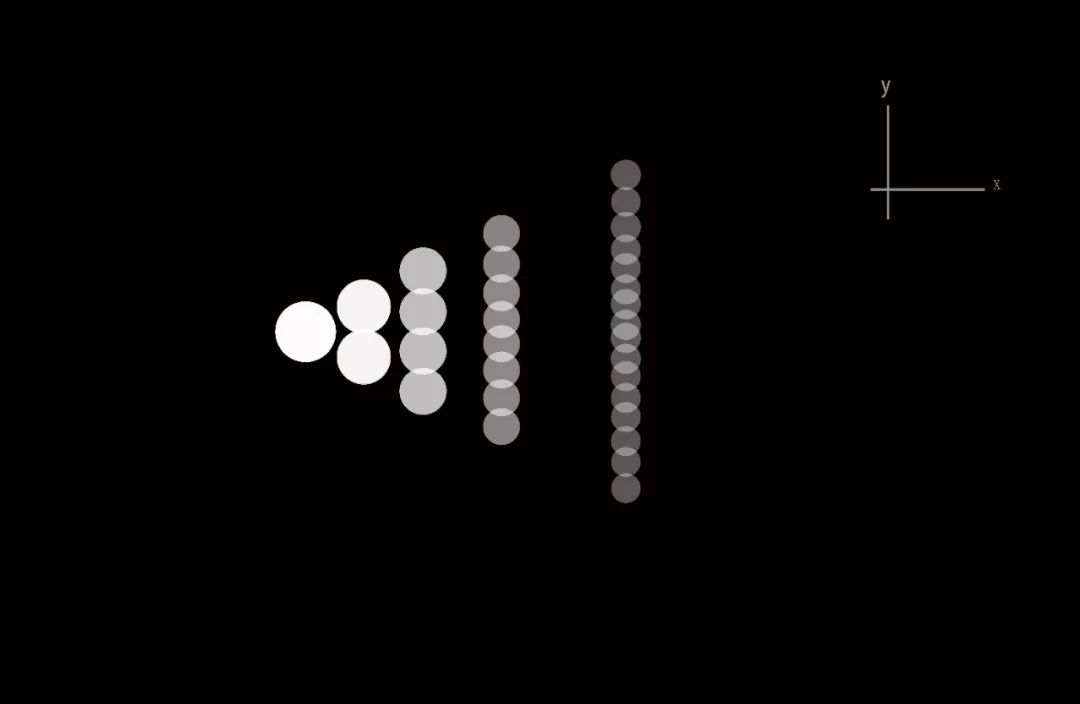

我们将光的初始亮度设置为1。我们先假定光在真空中是均匀向四周直线传播的,类似一个光球。我们选取垂直X,Y轴的光切面进行分析。

由于我们在实际生活和宏观宇宙天体中肉眼见到的光都是越远越微弱。很明显,我们可以假设光的亮度会逐渐减弱。光是如何减弱的,我们先不管。但沿垂直xy轴平面的视角来看,沿x轴和y轴的减弱速度是一致的。也就是亮度半径为1的光切面会均匀分配到x轴和y轴。

为了方便研究我们可以把这个半径为1的光球,一直进行2等份切分。也就是每个球的亮度最终会变成1/2,1/4,1/8,1/16……一直到无限小。也就是会变成无限暗。

很显然这个过程无法实证。倒是可以很容易结合图形来说明。

非常明显,我们能看到,我们对光沿着传播路径进行数学上的微积分处理就可以轻松得到光的干涉的图形。

也就是说这个数学猜想是完全合理的。

到这里还完全无法解释双缝干涉实验中鬼魅的观察者效应、薛定谔的猫等等问题。

解决以上这些问题涉及到极为关键的一个步骤就是——观察。

观察,到底在物理层面意味着什么?观察到底会不会影响客观世界的运行呢?

下期继续研究!欢迎保持关注。

再次提醒别小看本期对光进行微积分处理这个方法哦,对解决后面问题无比重要。

2

2

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?