扣带皮层是位于每个半球内侧壁上的一对脑区。本文探讨了扣带皮层的解剖学以及其结构和功能连通性,这些连通性是该区域在情感、自主神经系统、认知、运动控制、视觉-空间处理和记忆中发挥关键作用的基础。本文发表在Journal of Clinical Neurophysiology杂志。(可添加微信号19962074063或18983979082获取原文及补充材料,另思影提供免费文献下载服务,如需要也可添加此微信号入群,另思影脑影像分析业务,如感兴趣也可咨询)

扣带皮层的宏观特征

扣带皮层(CC)是在每个半球的内侧可见的脑区。从宏观上看,扣带回的下缘是胼胝沟,将其与胼胝体分开。扣带回前三分之二的边界是扣带沟,将其与前额叶皮层和辅助运动区分开。扣带沟从前方的嗅沟延伸到后方的边缘支(图1)。虽然在大多数情况下扣带沟是连续的(单一扣带沟),但也发现了几种其他形态:单一分段沟、双沟和由副扣带沟分开的双分段沟。副扣带沟的存在与副扣带皮层体积增加88%以及扣带皮层体积同时减少39%相关。副扣带沟在左半球更常见,男性的左前扣带裂沟化模式增加。此外,副扣带沟在女性中是不对称的,中扣带区域的大小最大。

扣带回的后部上界由脾沟(splenial sulcus)限定,该沟在边缘支与顶枕沟之间垂直延伸(图1)。额外的几个沟和小凹点描绘了副扣带小叶(图1),这是一个向顶叶皮层中的前楔区域过渡的区域。压后皮层(retrosplenial cortex)位于胼胝体的脾部(splenium of the corpus callosum)沟的深处,通过胼胝体的脾部的腹侧边缘与海马旁皮层分隔。CC后部唯一一致的粗略解剖特征是利用胼胝体沟来区分第23区的背侧和第30区的腹外侧(图2)。人类的影像学研究突出显示了基于性别、年龄和侧化的灰质体积的不对称性。相比之下,女性的扣带灰质总体上以及特别是在第24区更大。基于体素分析显示,在左前扣带皮层,围绕扣带沟的左侧和围绕胼胝体沟的右侧的灰质密度更高。

图1. 在ICBM 152非线性不对称脑图谱上显示的与扣带皮层相关的解剖标志。

图2:基于受体结构提出的将扣带皮层划分为前部、中部、后部和压后部的四区模型。

扣带皮层的特定显微特征

不考虑解剖标志,基于细胞学和受体结构,扣带皮层已被划分为几个区域和亚区域。最著名且通常使用的模型是Palomero等人提出的“四区”模型,在该模型中,扣带皮层被划分为前扣带皮层(ACC)、中扣带皮层(MCC)、后扣带皮层(PCC)和压后皮层(RSC)(图2)。这个模型是基于布罗德曼区域的一组细分定义的,包括23、24、25、29、30、31、32和33区。ACC最腹侧部分由位于胼胝体沟深处的33区标记。前扣带回的表面由24a和24b以及25区组成。扣带沟的下侧是24c区,而扣带沟的上部由32区标记,该区向前额叶皮层过渡。ACC进一步划分为膝下ACC和膝前ACC,前者具有代表性良好的III层。ACC具有较高浓度的5-HT1A(血清素受体)神经元和较低的GABAA(γ-氨基丁酸)、BZ(苯二氮卓类)和烟碱受体神经元。ACC拥有与其功能和连接性相关的特定神经元:位于第V层、前ACC、区域25、24(在区域32中较少)的钙黏蛋白结合锥体神经元,这些神经元呈现从前向后的密度梯度,在大型猿和人类(密度最高)中,可能参与自主功能、认知过程和发声。纺锤形神经元或冯·埃科诺莫神经元位于ACC的24区,大多数位于前部,并在中扣带皮层(MCC)和后扣带皮层(PCC)之间的过渡区逐渐减少。这些大型双极神经元也位于岛叶皮层。

中扣带皮层包含区域33',它是在胼胝体沟深处延伸前一个区域(33)。区域24被细分为24a'、24b'和24c'。其中最后一个区域的锥体神经元密度特别高,尤其是在后部。中扣带皮层进一步被划分为前中扣带皮层(aMCC)和后中扣带皮层(pMCC),它们在形态上有所不同,如前aMCC的第III层分化不明显,神经丝蛋白(NFP)表达神经元较少,而pMCC的第Va层非常密集,小型和大型金字塔形神经元混杂。在这一区域内,布拉克描述的巨锥体区位于扣带沟下沿,长和宽各为15毫米,以及邻近的上额回,其组织结构比运动皮层更为原始(图1)。这里发现的巨锥体神经元是参与执行精确抓握动作的运动神经元。

RSC(压后皮层)位于胼胝体沟深处,包含有颗粒区域29和非颗粒区域30。后扣带回的表面由具有等皮层组织学特征的区域23组成。后扣带皮层进一步划分为腹侧后扣带皮层(vPCC)和背侧后扣带皮层(dPCC)。区域31是向内侧顶叶皮层过渡的皮层。

功能性和多模态分区的扣带皮层

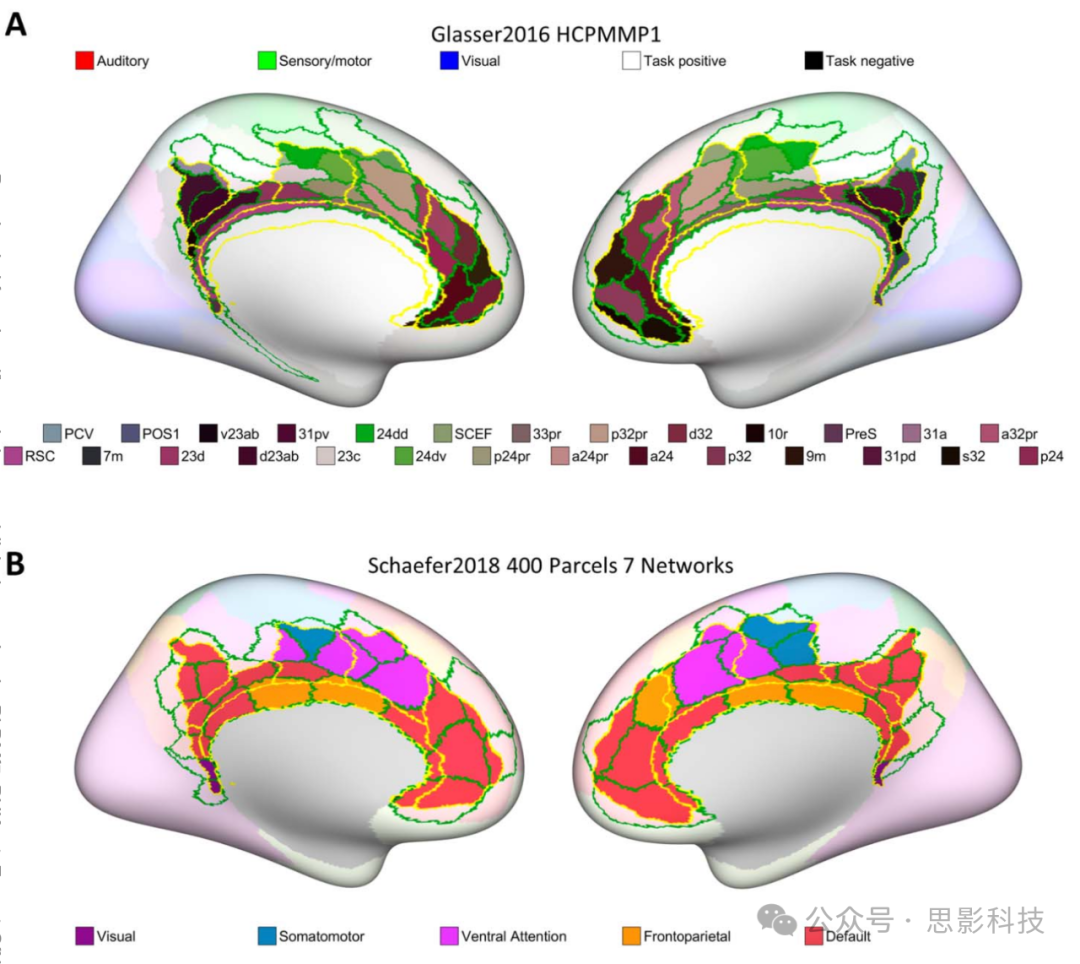

最近,大量努力致力于定义超越细胞建筑学的全脑分区或固有静息态(rs)和任务相关功能性磁共振成像(fMRI)连通性。分区可以基于局部属性,如皮层厚度、通过T1加权到T2加权比率证明的髓鞘含量,或由外部刺激或心理任务引发的fMRI激活。一种将网络整合添加到局部属性的方法是考虑到主要通过rs-fMRI证明的不同区域之间的相互作用。基于功能连通性的分区也可能考虑到从扩散张量成像(DTI)推断的结构连通性,以产生双模态分区。在图3中,我们展示了基于Destrieux回-沟分区在解剖上定义的扣带区域之间的两个最近分区,多模态HCPMMP1和固有rs-fMRI连通性Schaefer-400的重叠。HCPMMP1扣带运动区域显著包含24dd和24dv区域。从网络角度看,前扣带和后扣带与默认模式网络重叠(基于Yeo等人2011年的研究,7网络命名法用于Schaefer-400分区),而MCC与感觉运动和腹侧注意网络重叠。前顶控制网络似乎跨越多个扣带区域。最近的一项双模态rs-fMRI和结构DTI连通性分析已经证明了六个功能上不同的扣带亚区域,进一步划分为10个解剖亚区域(图4)。

图3 基于Destrieux分区的扣带皮层解剖定义与多模态HCPMMP120(A)及内在静息态功能MRI(rs-fMRI)Schaefer-400(B)图谱的重叠,用黄线勾勒。其他分区用绿线勾勒。图2A中分区的颜色是3D颜色混合,表示这些区域与听觉(红色)、感觉/运动(绿色)、视觉(蓝色)、任务正向(白色)和任务负向(黑色)的关联程度,根据Glasser等人的分类。rs-fMRI指静息态功能MRI。

图4:A,基于功能连接的扣带皮层分区。B,基于结构连接的分区,包括10个亚区(S1–S10)。CCa,前扣带皮层;CCdam,背侧前中扣带皮层;CCdp,背侧后扣带皮层;CCpm,后中扣带皮层;CCvam,腹侧前中扣带皮层;CCvp,腹侧后扣带皮层。

连通性的模态

结构连通性指的是连接神经元群体的物理连接网络。需要注意的是,只有通过注射神经元示踪剂进行的尸检形态学研究,才能明确证明直接的轴突连接。当前用于通过脑成像方法确定结构连通性的技术使用扩散序列,该序列包括在细胞水平上测量水的各向异性扩散,具有有限的空间分辨率。结构连通性的缺点是它不提供关于连接功能或其方向性的信息。

功能连通性是一个统计概念。它识别出在多个通常相距遥远的神经元群体活动之间的统计独立性的显著偏差,无论这些元素是否通过直接的结构连接相连。功能脑连通性可以通过计算多个神经群体活动的时间和频率相关性或通过频谱一致性来估计。其中一个有效应用于脑内电信号的方法是Wendling等人实施的非线性、非参数回归。应注意,这种分析连通性的方式不涉及连接的方向性或两个分析结构之间的因果关系。

有效连通性描述因果连接。它可以通过非干预方法推断(这些方法不涉及外部刺激的应用,而是通过统计方法推断神经元之间的关系),如动态因果建模、Granger分析和部分定向一致性,这些方法涉及时间序列中的因果因素。然而,有效连通性可以通过干预方法确定,这些方法涉及对神经群体应用外部刺激并测量在与之连接的其他神经群体中发生的变化。这种方法主要基于电生理方法,如直接电刺激大脑皮层。

扣带皮层连通性

结构连通性

已有众多文章描述了人类和非人类对象中扣带皮层的结构连通性,因为这种类型的连通性构成了功能的基础。这些研究大多集中于确定由共同细胞学特性界定的扣带皮层特定区域与其他皮质和皮质下区域之间的纤维轨迹。考虑到这种划分,我们将介绍每个扣带亚区的结构连通性。

前扣带皮层

根据Vogt提出的“四区”模型,前扣带皮层具有广泛的皮质和皮下连接。研究表明,膝状下ACC与人类的杏仁核相连,并且在大鼠中,ACC(区域24和23)的损伤会导致杏仁核的退化,以及杏仁核的损伤会导致扣带皮层的退化。在人类受试者中,膝状下ACC也与海马体有结构性连接,这种连接之前在动物中已被描述,海马体向ACC(主要是区域25)发送兴奋性投射。少数来自海马体向ACC(区域25)的抑制性投射,其目标是钙黏蛋白神经元。在动物中,内嗅皮层向ACC(区域25及24a、24b和24c)投射。ACC与扣带皮层内的若干其他皮质区域、压后皮层和顶叶联合皮层以及侧脑眶额皮层有连接。

在人类中,前扣带皮层(ACC)与腹侧和背侧纹状体有皮下连接。在恒河猴中,已描述了一条直接连接,从ACC、腹侧和背侧的区域32延伸至腹侧纹状体,特别是第一层的前嗅核,具有兴奋作用,并在注意力中发挥功能作用。人类的ACC还与下丘脑连接,并可能作为皮质控制自主功能的解剖基础。扣带-丘脑连接已被广泛研究。在人类中,使用7T超分辨率磁共振纤维追踪成像识别了ACC和丘脑前核之间的直接前额纤维连接。在动物中,已显示ACC与内侧背侧和腹侧丘脑核连接;区域25接收来自中线旁腹核、中心密细胞核、重聚核、背侧细胞小核分部的内侧背侧核、内板旁束核、中央上核和限制核,以及丘脑前核的内侧分部的输入。区域24a和24b主要接收来自中心密细胞核、内板旁束核的丘脑输入。大部分输入到区域24c似乎来自腹前核、内侧背侧核的背侧细胞小核分部和限制核。

在动物中,ACC已显示与脑干、脑导水管周围灰质、上丘、脑桥中脑网状结构、脑桥核、网状核、背侧和中央缝合核、蓝斑,通过脑桥灰质的内侧部分和巨细胞核的腹侧部分、副巨细胞核和网状侧核向ACC的投射具有良好组织的拓扑图谱。

最后,已识别出ACC与脊髓甚至外周神经节之间的结构连接,如从三叉神经节尾部通过内侧丘脑到前扣带皮层的多突触路径。这些独特的皮质和皮下结构连接构成了网络,进而成为大脑功能的神经基础。例如,涉及情感性笑声的网络通过前扣带束、伏核-额叶束和钩状束连接前扣带皮层(pACC)、腹侧颞极和腹侧纹状体/伏核,最终通过乳状体-脑桥束到达脑干。

中扣带皮层

中扣带皮层被分为前中扣带皮层(aMCC)和后中扣带皮层(pMCC),它们具有不同的功能和连接性。在人类中,DTI(弥散张量成像)研究已经识别出了aMCC与背侧纹状体及背外侧前额叶皮层之间,以及pMCC与背侧纹状体、顶叶皮层、前运动皮层、中央前皮层和背外侧前额叶皮层(DLPFC)之间的白质纤维。在动物研究中,研究重点在于描述扣带运动区(CMA)的连接性,这是因为其在精确握持功能中的作用。在动物中,已经描述了三个CMA:CMAr(位于扣带沟前端)、CMAd(位于扣带沟背侧)和CMAv(位于扣带沟前端)。在人类中,存在三个扣带运动区:位于中扣带皮层的喙部扣带/后扣带运动区(RCZa/RCZp)和位于后扣带皮层的尾扣带运动区(CCZ)。CMA(扣带运动区)与感觉运动区域相连。臂区接收来自扣带沟腹侧岸的投射。前眼场从扣带沟的背侧岸接近其喙部端以及从胼胝体上方的扣带回(相当于“四区模型”中定义的中扣带皮层)接收投射。此外,前眼场向扣带皮层的两个焦点(与CMA不同的喙部和尾部扣带眼区)投射。从24c区到第一和第二运动区(M1和M2)的面部区域、后肢和前肢存在体位图的组织,反映了从特定大脑区域到身体各部位的神经投射的有序排列。

扣带运动区(CMA)的分区投射到基底神经节。喙部CMA的纤维与预辅助运动区(pre-SMA)起源的纤维重叠,而来自背侧CMA的纤维与主运动皮层的路径相同。已显示喙部CMA接收来自丘脑腹前细胞核和pre-SMA的输入,背侧CMA还额外接收来自辅助运动区(SMA)和主运动皮层的连接。最终,CMA向面神经核、脑桥网状体和脊髓投射。

后扣带皮层

在人类研究中,已确定腹侧后扣带皮层(PCC)与海马体之间存在结构性连接。在动物中,后扣带区接收来自前扣带皮层(ACC)、前额叶皮层、前运动皮层(前眼场)、视觉区域、海马旁回、岛叶、听觉皮层和顶叶皮层(区域7a、7m、LIP和DP)的皮层传入神经纤维,这些传入神经纤维具有前后分布。PCC从上颞回尾部和颞顶交界尾部接收皮层传入。后扣带回还从前部、腹部、侧部和内层核接收丘脑传入。内侧膝状体的中央核向PCC(区域23)、压后皮层和后海马旁回的III、IV和I层发送投射。

压后皮层

RSC中的区域30与区域23、19 PGm、前额叶皮层(区域9和46)、颞顶枕交界区(TPO)、后海马旁回前海马状回、内嗅皮层和丘脑具有相互连接。区域29从区域24和25、视觉皮层、运动皮层(区域8)和区域11、区域48和49以及海马下回接收传入。区域29的传出仅限于扣带和视觉区域。RSC从传统上与边缘皮层相关的核接收最密集的输入,包括丘脑的前腹部(AV)、前背部(AD)和侧背部(LD)核。最后,与前述区域集相似,后扣带皮层也向脑干和脑桥灰质的侧部投射。

上述大部分连接都使用位于纹状体束内的纤维。在人类中,纹状体束是不对称的,左侧较大,除了最后部分外,并且在DTI研究中,与女性相比,男性双侧的分数各向异性更高。纹状体束可以以几种方式划分:背部/腹部(脾部上方和下方)、前部/后部(接近膝部/脾部)、膝状下/压后/海马旁、膝状下/喙部背侧(ACC)、尾部背侧(压后)和颞部(海马旁)。它包含提供广泛连接的纤维:杏仁核、岛叶、迈纳特基底核、丘脑前核、侧背丘脑核、眶额皮层、内侧前额皮层、前极、背外侧前额叶皮层、ACC、RSC、PCC、内侧和外侧顶叶、海马体和海马旁回。

扣带皮层的功能连通性

已经进行了大量工作来表征扣带皮层的功能连通性,主要使用功能成像静息态和任务相关研究。除了这些基于成像的方法,最近的研究基于直接颅内EEG(iEEG)记录和电刺激,提供了静息态功能和有效连通性信息。对于药物难治性癫痫患者的立体电生理学(SEEG)调查提供了研究大脑网络的独特机会,通过8到15(通常)多接触电极提供对大脑广泛区域数百个位点的访问。iEEG记录在各个位置的相关性和非线性相互依赖性可以以稳健的方式证明功能连通性,因为分析的是电脑活动,而不是像fMRI中的BOLD反应那样的间接测量。此外,分析单脉冲颅内刺激(SPES)或皮层-皮层诱发电位(CCEP)的反应提供了一种明确的方式来证明连接的方向性并计算有效连通性(EC)。

图5展示了使用非线性相关系数h2和由SPES诱发的CCEPs的幅度作为度量的静息态iEEG连通性的双模态连通性分析。图5展示了一项双模态静息态连通性分析,它突出了使用非线性相关系数h2作为度量估计的功能连通性和使用由SPES诱发的CCEPs的幅度计算的有效连通性。

图5:基于HCPMMP1分区的扣带皮层亚区的多模态功能和有效连通性。

右侧(A)和左侧(B)前扣带ACC(HCPMMP1区域s32、p32、a24、p24和d32);右侧(C)和左侧(D)中扣带前部aMCC(a32pr、p32pr、a24pr和33pr);右侧(E)和左侧(F)中扣带后部pMCC(p24pr、24DV和24dd);右侧(G)和左侧(H)PCC(RSC、23d、23c、d23ab、v23ab、31a、31pd和31pv)。

图表仅显示与感兴趣区域(ROIs)展示出功能和有效连通性的区域;连通性的强度通过不同的颜色阴影(绿色—功能,红色—有效)和强度显示。

ACC,前扣带皮层;aMCC,中扣带前部皮层;PCC,后扣带回;pMCC,中扣带后部皮层;ROI,感兴趣区域;RSC,压后皮层。

前扣带皮层(ACC)和中扣带皮层(MCC)在自主神经控制中扮演关键角色,参与调节内脏运动活动、血压、心率变异性或处理热刺激。这一功能通过与眶额皮层、岛叶、压后皮层、内侧顶叶、体感皮层、上颞皮层、下丘脑、右侧杏仁体、左侧杏仁体和前额叶皮层(PFC)、视前区和中脑、中脑周围导水管灰质(PAG)以及脑桥的皮层和皮下连接实现。此外,ACC和aMCC参与处理广泛的情绪,如恐惧、愤怒、悲伤和快乐,其中aMCC参与负面情绪的评估和表达,而ACC具有调节作用。这些功能也是由包括杏仁体、PAG、内侧PFC、BA 45、尾状核、丘脑和vPCC在内的网络激活的结果。先前的研究表明,ACC在情绪刺激的处理和MCC在认知任务中的处理有所不同,最近的证据也将aMCC与负面情绪和疼痛联系起来。MCC在注意、执行功能和对不一致刺激的冲突监测等认知机制中发挥重要作用,通过其与前额叶皮层和下顶叶皮层的连接实现。然而,MCC对疼痛处理具有选择性,通过其与后岛叶皮层的连接实现。此外,ACC在社会认知中发挥关键作用,特别是在人类的心理理论能力中。扣带区域32、颞极、上颞沟、杏仁核和眶额皮层都功能性连接,并证实是参与心理理论网络的一部分。MCC(前部和后部区域)和背侧PCC参与运动和体感处理,显示与pre-SMA、中央前回和中央后回、内侧和外侧顶叶的连接。PCC还参与视觉处理、对视觉呈现刺激的对象和情绪识别(喙部)、刺激的定位(背部)、身体位置(具有编码眼位置的特定神经元)或手部运动的视觉观察。为实现这一功能,背侧PCC与dPCC、MCC、SMA、pre-SMA、背外侧PFC、外侧顶叶和视觉区域以及喙部PCC与内侧眶额皮层和ACC区域24连接。喙部PCC在自我感知中发挥关键作用,特别是在自我生成的感官刺激产生的运动活动中,与岛叶和下颞皮层、丘脑和上丘脑一起参与。RSC(压后皮层)参与记忆,特别是视觉空间记忆,并与PCC、海马体和丘脑连接。

最后,扣带皮层参与多个大规模网络:通过其与前运动皮层(包括前眼场)、腹外侧前额叶皮层、顶叶皮层和上颞沟、纹状体的连接参与定向注意;在突显网络中,aMCC与岛叶皮层、丘脑和下丘脑相连;以及在默认模式网络(DMN)中,ACC和PCC与前额叶皮层、内侧顶叶皮层、下背外侧顶叶和颞新皮层功能性相连。

图6:扣带皮层亚区及其在自主功能、情感、疼痛、认知控制、运动与感觉运动、视觉-空间处理、自我感知和记忆中的基本作用。另外,对于每项功能,我们标记了相应的功能连通性(FC)。

总之,扣带皮层按照从前到后以及从腹侧到背侧的组织结构,每个区域都具有特定的细胞学特征、特定的神经元和连接以支持其功能。ACC参与情感和自主处理,与前额叶皮层、前颞叶和前岛叶有连接。MCC主要完成运动和认知任务,并与初级/次级体感区、前额叶和顶叶区域有连接。最后,PCC在视觉-空间处理和记忆中扮演重要角色,并与内侧颞叶结构以及顶叶和枕叶区域功能性连接。

896

896

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?