第97届奥斯卡颁奖典礼以《阿诺拉》横扫五项大奖为核心,展现了多元议题与艺术创新的碰撞,同时也引发了关于性别表达、政治隐喻与奖项争议的讨论。以下从多个维度对本届获奖名单进行评价:

一、《阿诺拉》:突破性题材与争议性胜利

- 艺术价值与社会议题

《阿诺拉》聚焦布鲁克林性工作者阿诺拉的婚姻悲剧,通过细腻的叙事和现实主义风格,揭示了阶级差异与性别权力结构。影片在戛纳电影节斩获金棕榈奖后,进一步通过奥斯卡认可,成为“女性主义叙事”的标杆。导演肖恩·贝克凭借该片创下历史,成为首位凭借同一影片包揽最佳影片、最佳导演、最佳剪辑、最佳原创剧本四项大奖的电影人,其创作自由度与叙事野心备受赞誉。 - 争议与反思

影片中大量大尺度镜头引发争议:部分影评人认为其过度依赖“男性凝视”强化角色的性工作者身份,简化了女性复杂性;而支持者则强调这些场景是对职业常态的突破性呈现。此外,导演未聘请“亲密行为协调员”的争议,凸显了好莱坞对性爱场景伦理规范的持续讨论。

二、演员奖项:演技与时代符号的双重意义

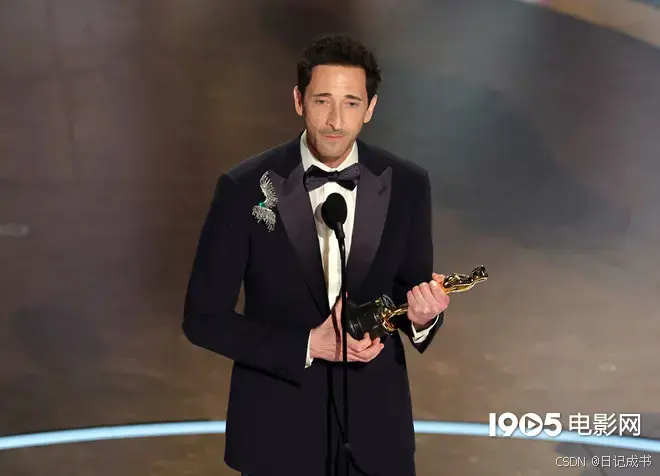

- 阿德里安·布罗迪:影史最年轻影帝的延续

布罗迪凭借《粗野派》二封影帝,延续了其在《钢琴家》(2003年)中开创的“最年轻影帝”纪录。他在片中饰演战后建筑师的脆弱与挣扎,以沉默的爆发力诠释创伤后遗症,被评价为“一场无声的飓风”。其获奖感言中对历史的呼吁,与影片主题形成呼应。

- 米奇·麦迪森:95后影后的突破与质疑

25岁的麦迪森击败黛米·摩尔等资深演员,成为奥斯卡史上最年轻的影后之一。她的表演被赞“真实而震撼”,但部分观众认为其胜利可能源于学院对“边缘化角色”的倾斜,而非纯粹演技竞争。此外,其获奖感言中对性工作者群体的致谢,进一步强化了影片的社会意义。

三、技术与类型片的平衡

- 《沙丘2》的工业美学

影片延续前作的视觉震撼,凭借最佳视觉效果与最佳音效奖项,巩固了科幻类型在奥斯卡的地位。其宏大世界观与技术革新,成为商业与艺术结合的典范。 - 动画与纪录长片的多元表达

- 《猫猫的奇幻漂流》:拉脱维亚动画以动物视角探讨生存与友谊,冷门获奖凸显奥斯卡对非英语动画的开放态度。

- 《唯一的家园》:聚焦巴勒斯坦日常生活的纪录片,获奖者在致辞中呼吁和平,将政治议题引入典礼,引发热议。

四、典礼亮点与隐喻

- 政治与社会议题的隐晦表达

主持人柯南·奥布莱恩以幽默方式致敬山火中的洛杉矶,并用“洋泾浜中文”向中国观众喊话;嘉宾达丽尔·汉纳上台时向乌克兰致敬,盖·皮尔斯佩戴支持巴勒斯坦胸针,典礼成为社会情绪的缩影。 - 纪录与突破

- 佐伊·索尔达娜成为首位多米尼加裔奥斯卡奖得主。

- 保罗·塔泽威尔凭借《魔法坏女巫》成为首位获最佳服装设计的黑人男性。

五、争议与反思

- 奖项分配的合理性

《艾米莉亚·佩雷斯》提名13项却仅获最佳歌曲与最佳女配角,被指“政治正确”削弱了艺术评价标准。其主演卡拉·索菲亚·加斯科恩因过往歧视言论被舆论“割席”,进一步影响其竞争力。 - 奥斯卡的保守性与革新

尽管本届奖项展现了对边缘群体的关注,但技术奖项仍被传统大片垄断(如《沙丘2》《魔法坏女巫》),而《阿诺拉》的胜利更多依赖题材突破而非类型创新,反映出奥斯卡在“艺术革新”与“商业安全”间的平衡困境。

结语

第97届奥斯卡以《阿诺拉》为核心,既彰显了奥斯卡对社会议题的介入与艺术创新的鼓励,也暴露了奖项分配中的争议与矛盾。其价值在于推动公众对性别、阶级、战争等议题的讨论,但如何在艺术表达与政治隐喻间找到平衡,仍是未来奥斯卡需要探索的方向。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?