目录

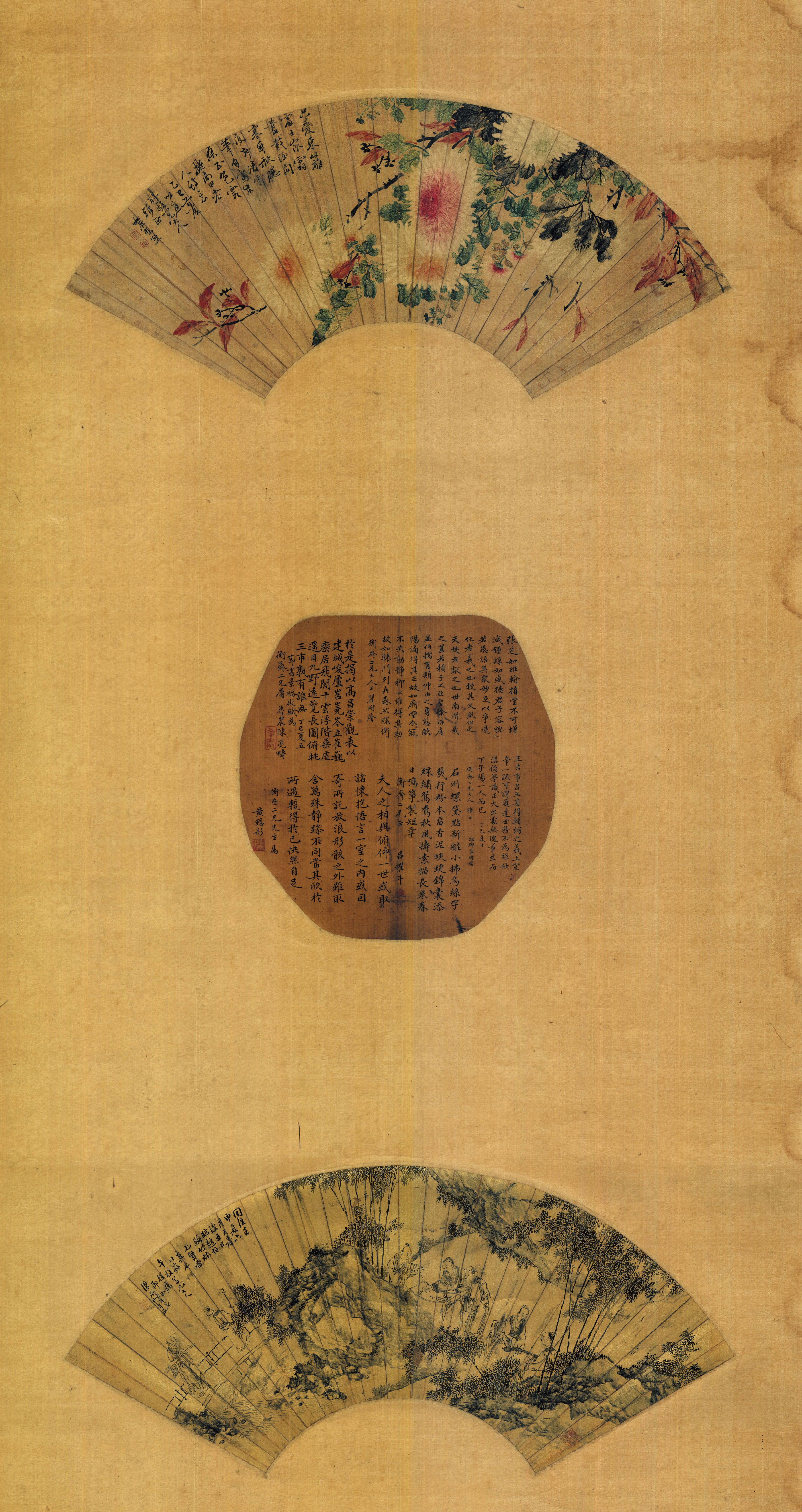

一、《陈焕 书画扇面三挖》

陈焕(明),字子文,号尧峯,吴县(今江苏苏州)人。工山水,取法沈周,私淑侯懋功,用笔苍老,势极空远。

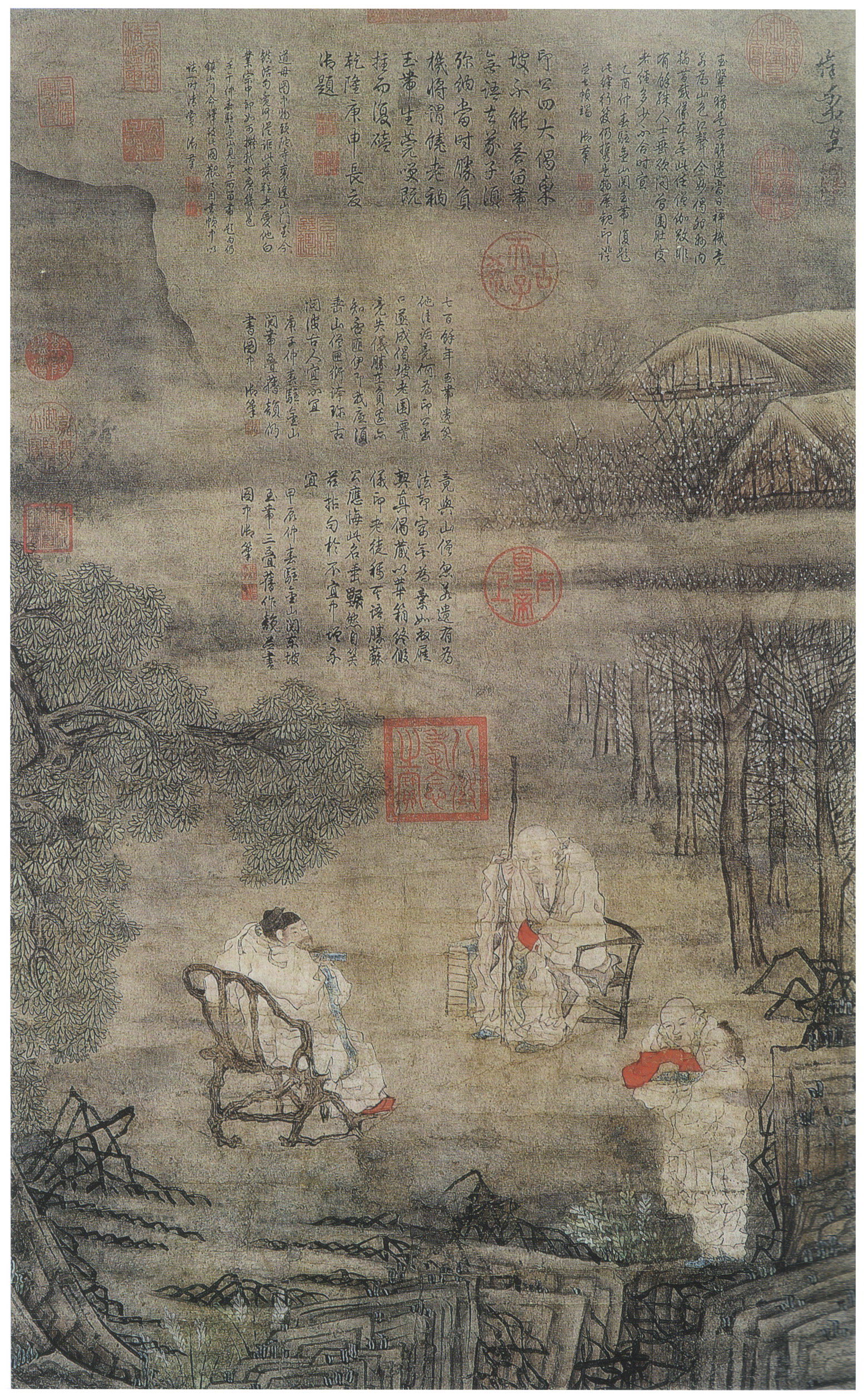

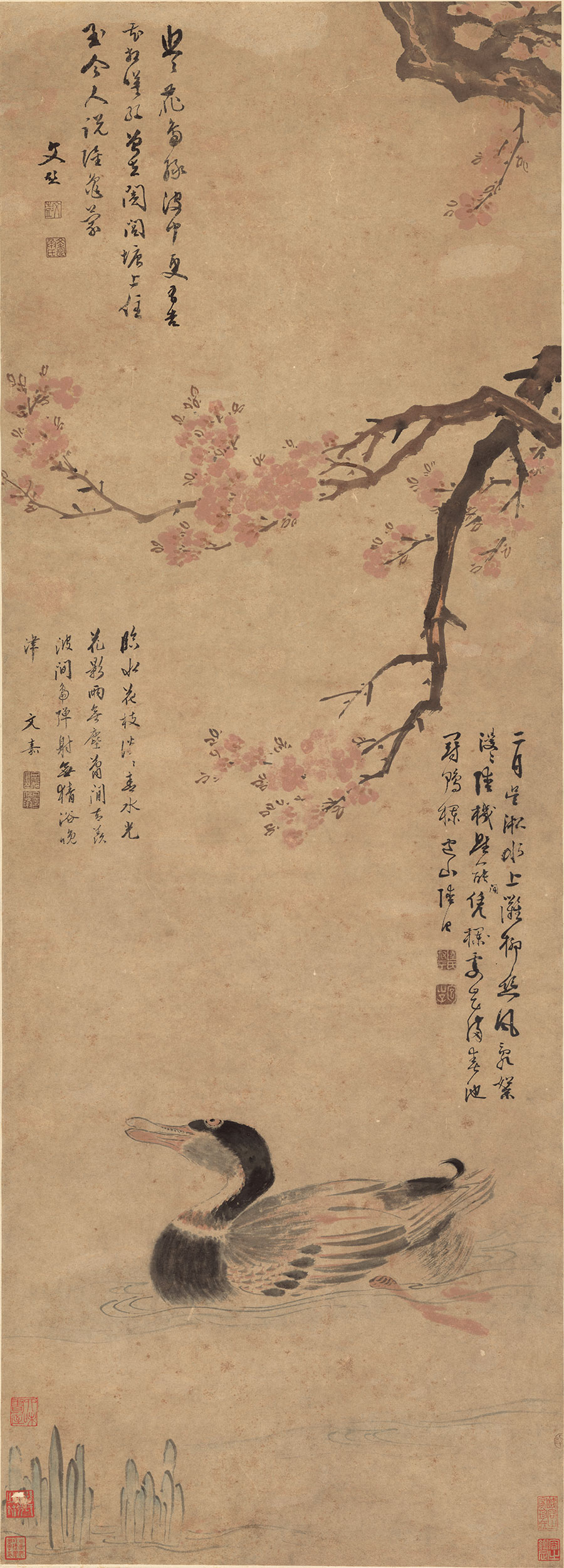

二、《陈子和 古木酒仙图》

明 陈子和《古木酒仙图》,立轴,绢本设色,174.6×102.6cm,王季迁旧藏,现藏美国大都会博物馆。

陈子和,号酒仙,福建浦城人,《闽画记》作建安(今福建建瓯)人,生卒年不详,初为塑工,后改习画,专作水墨人物,亦工写意羽禽,兼工山水。笔意散逸,潇洒出尘,不堕俗格。山岩树木苍润怪奇,评者谓在吴伟、郭诩之间,为“浙派”画家之一。

三、《崔子忠 苏轼留带图》

明 崔子忠《苏轼留带图》轴,纸本,纵81.4公分,横50公分。

崔子忠(约1574-1644),明代画家。初名丹,字开予,更名后,字道田,号北海、青蚓。生卒年不详,活跃于明朝末年。山东莱阳人,居顺天府(今北京)。为顺天府生员。曾投董其昌门下。通五经,工诗文,擅人物、仕女、肖像,师法顾恺之、陆探微、阎立本、吴道子等。所画人物面目奇古,用笔颤掣,线条细劲,格调高古,境界奇异。颇为时人所重,与陈洪绶并称“南陈北崔”。

石渠宝笈初编御书房著录。著色画。款署崔子忠画。下有一印漫漶不可识。御题行书(乾隆庚申。壬午。乙酉。庚子。甲辰御题。诗文五则不录)。御笔题籤籤上有乾隆宸翰一玺。

鉴藏宝玺五玺全。御书房鉴藏宝。五福五代堂古稀天子宝。古希天子。太上皇帝。八徵耄念之宝。石渠继鉴。嘉庆御览之宝。宣统御览之宝。

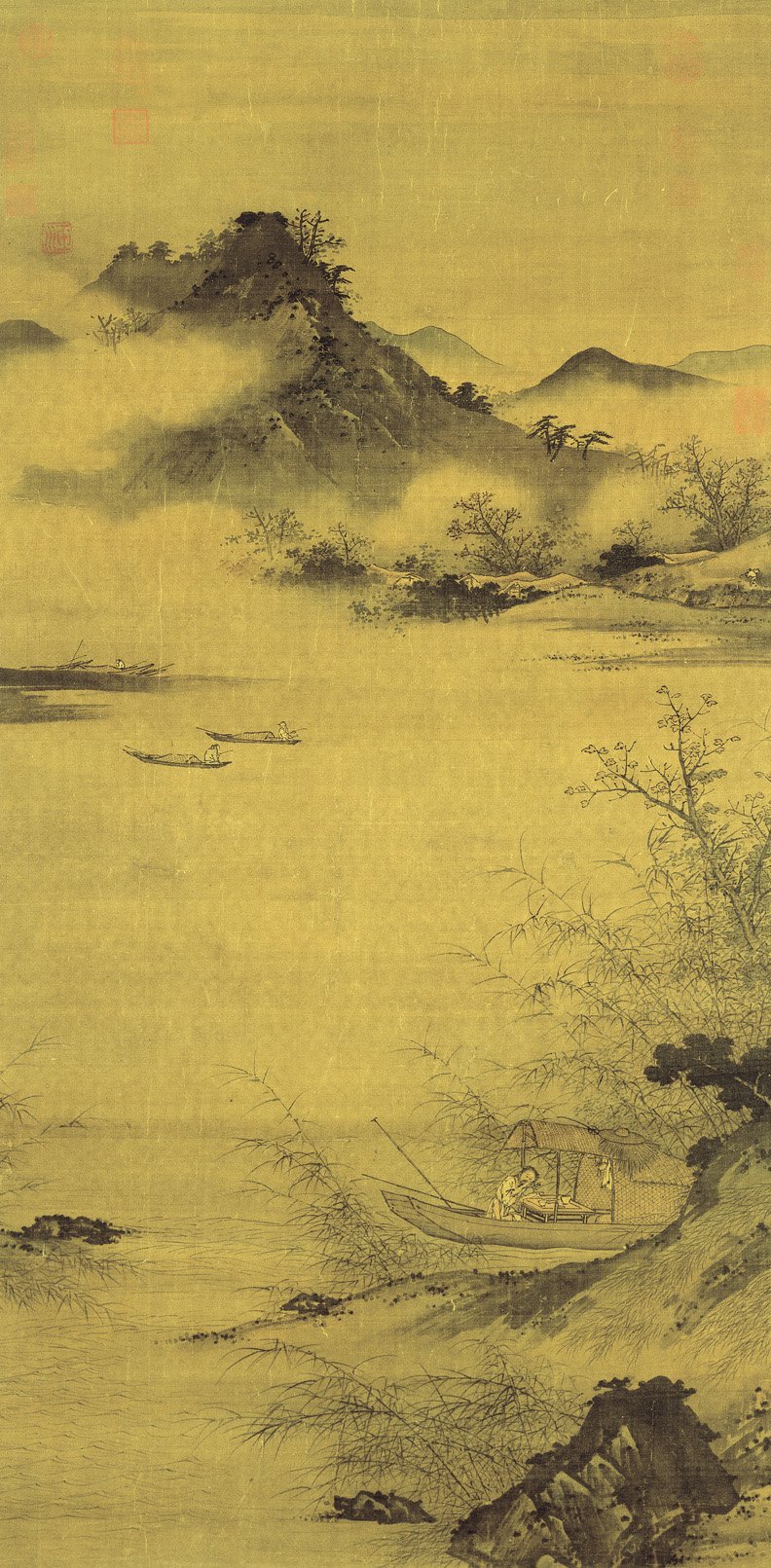

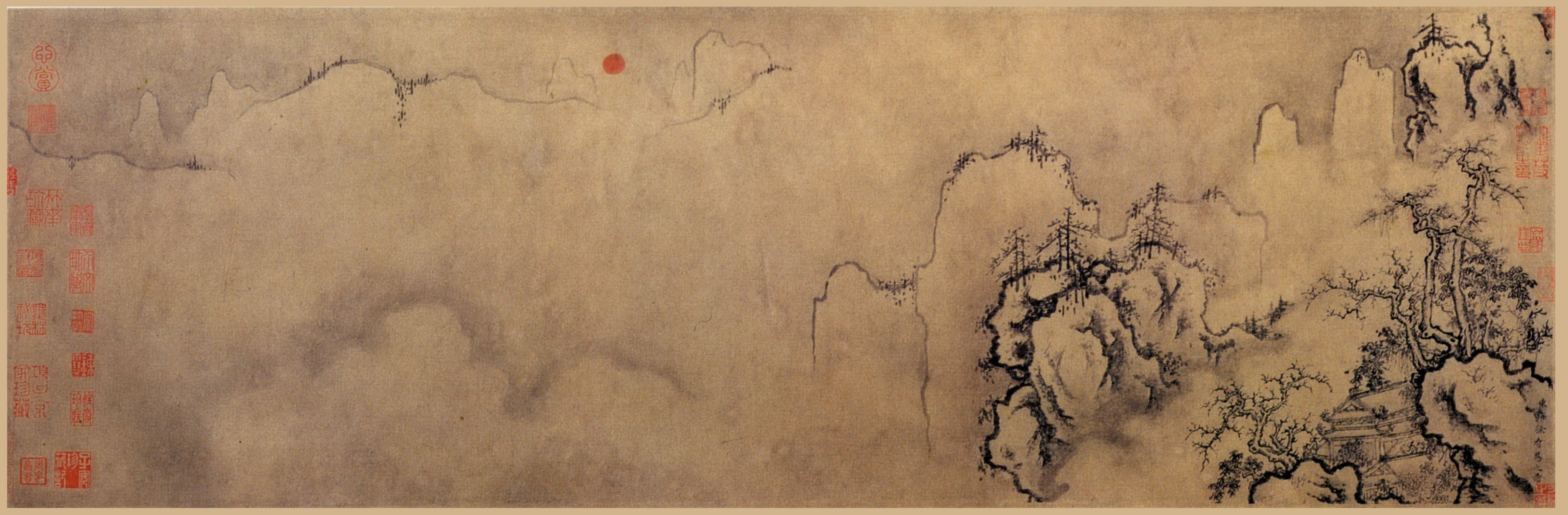

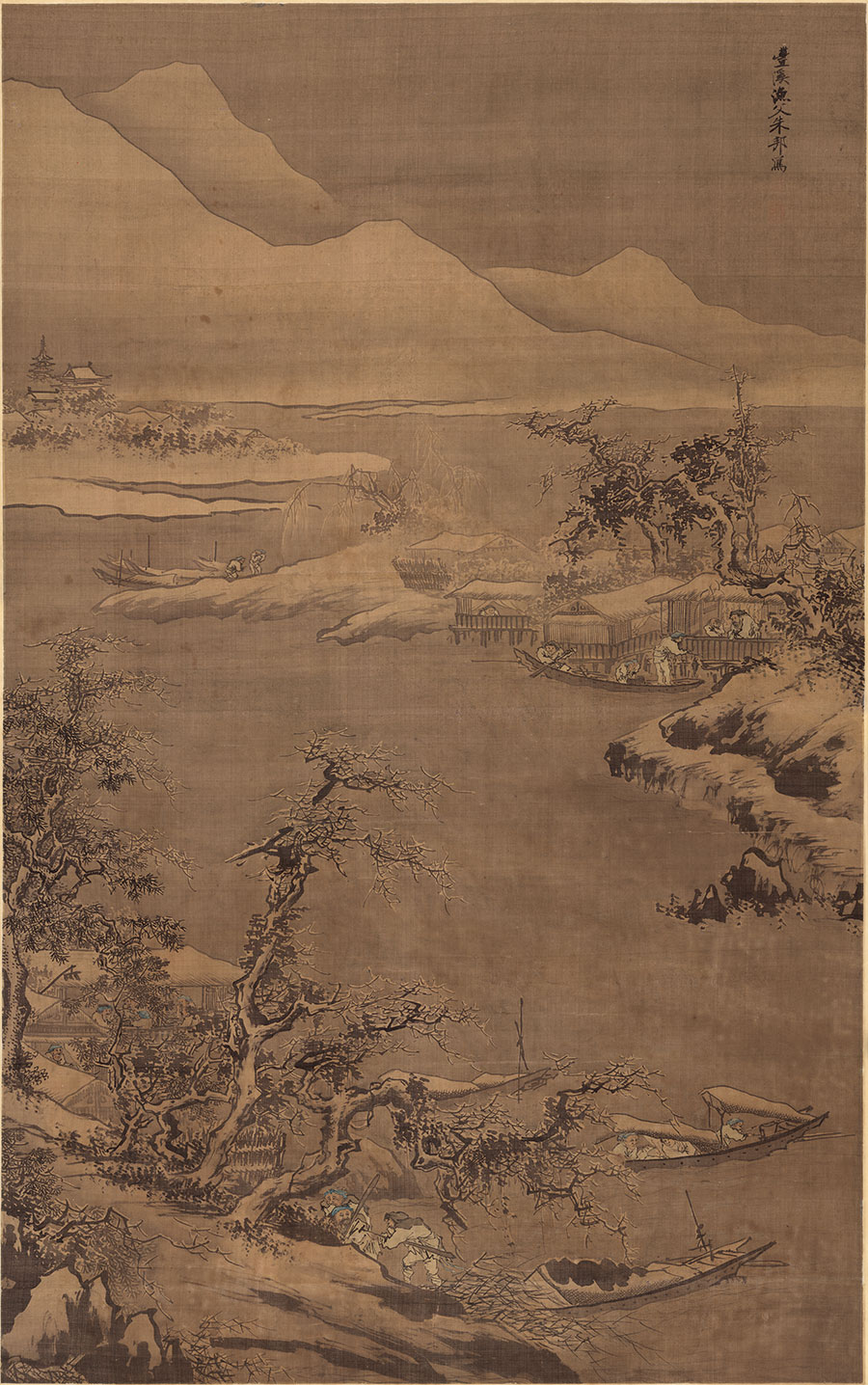

四、《丁玉川 渔乐图》

《渔乐图》,这张画是一件无款作品,在过去的著录中,一直被当成宋人画。不过,很幸运地,在画幅的右上角,发现一颗“玉川”的印章,经过风格及印章的比对,证实画家的身份为明代中期浙派的丁玉川。

丁玉川(生卒年不详,活动于15世纪),明代画家。江右(今江西)人。山水宗马、夏。亦善人物,行笔草草,徒逞狂态,比于邪学。刘珝题其画云:“彼美玉川子,素慕青溪翁。远浓近淡不停手,神机所到天然工。”

丁氏虽然出身江西,却主要活动于山东与北京两地,可能活到九十二岁以后。在晚明以后,丁氏被归为浙派画家之列,存世作品多被改款,以致今日难以辨识。

丁玉川这幅画采用元代典型的“一河两岸”横图,空阔的河面将画面切割成上下两段,前景是长满芦苇的坡岸,远景则为弥漫云雾的低矮山峦。岸边停泊一艘渔船,有文人在船上饮酒,一副悠闲自乐的模样。这幅画的横图和题材都令人想起吴镇《渔父图轴》(国立故宫博物院藏),由此可以看到他的绘画受到元人的影响。除此之外,本幅画也运用了“斧劈皴”的笔法来描绘山石,及藉助大量的水墨烘染云雾,这些技法则是延续南宋院体的风格。丁玉川的绘画吸收浙江画派在宋、元时代的源流,而他的题材也偏向抒情山水或文人田园生活,这些都让他的艺术拥有一种古典的美感。

五、《郭诩 秤书图》

明 郭诩《秤书图》,立轴,绢本设色,122.9×71.1cm。美国大都会博物馆藏。

郭诩(1456-约1529),明代画家。字仁弘,号清狂道士,泰和(今属江西)人。少年时为博士弟子,后弃绝功名,专志诗文书画。喜游历,曾遍游名山胜地,画艺大进。擅山水、人物,作品风格呈粗细两种面貌,前者所画多信手勾染,线条粗劲,水墨淋漓,造型简括秀逸,生动传神,画风简逸狂放。后者画法工整,线条圆劲流畅,画风细致俊雅。

六、《何澄 青山隐居图》

明 何澄《青山隐居图》,水墨,绫本,140.5×41.5cm。

何澄 ,字彦泽,号竹鹤老人,江苏江阴人。永乐元年(1403)举人。宣德(1426-1435)间擢袁州牧。山水宗米芾,烟云满纸,用墨亦佳。神韵生动不减巨然、房山,然末脱去浙派习气,间作梧竹蒲石尤佳。

七、《胡聪 柳荫双骏图》

明 胡聪《柳荫双骏图》轴,绢本,设色,纵101.2cm,横50.5cm。北京故宫博物院藏。

胡聪(约公元15世纪),明代画家,东皋(江苏如皋)人,生卒年不详。约宣德时为宫廷画家,直武英殿。善画花草树石,尤擅画鞍马,宗法宋、元,所作清俊隽雅。树石得马远法,道劲挺健。

描绘柳荫下两匹骏马之态,形象生动,神态逼肖;二柳树旁还斜探出一枝桃花,使湖石花竹相互掩映,一派湖光春色。整幅画面刻画细腻,用笔工整,功力深厚,继承南宋院体画风格。右上款署:“直武英殿东皋胡聪写。”

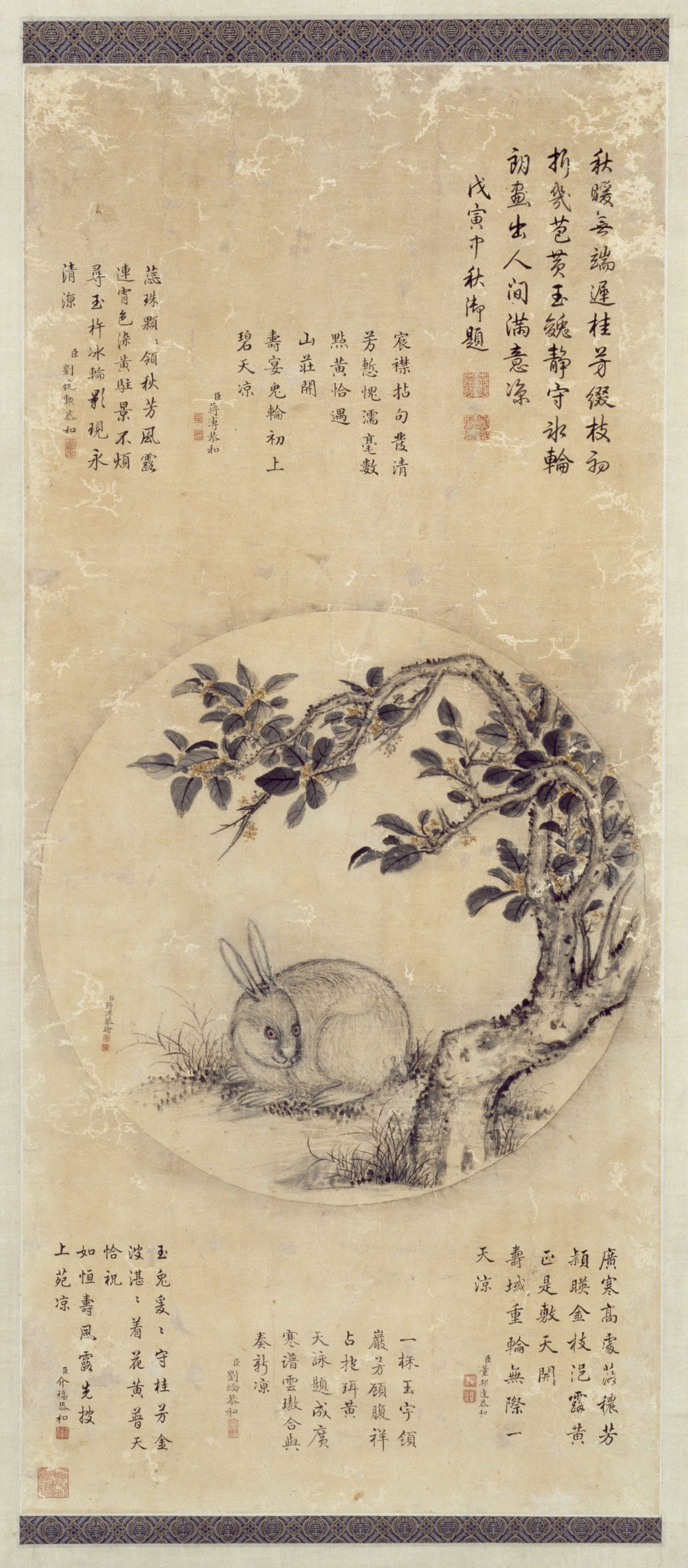

八、《蒋溥 月中桂兔图》

九、《蒋乾 赤壁图》

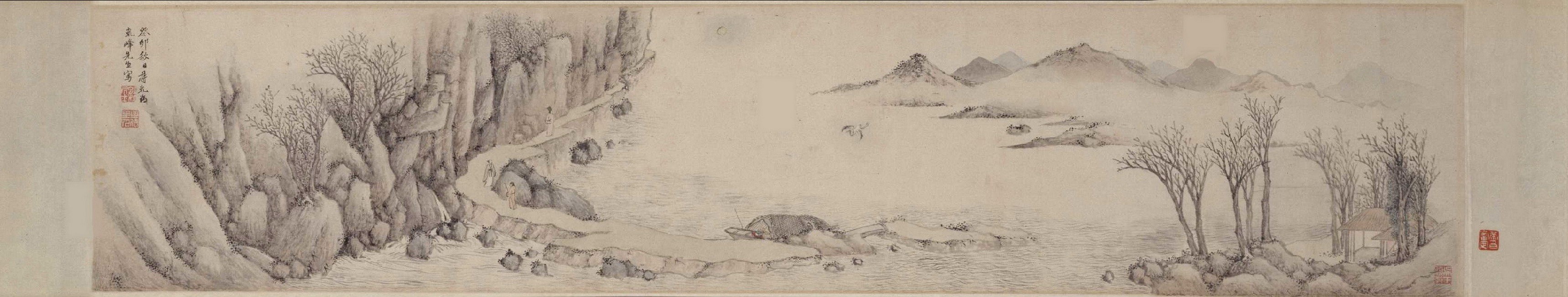

蒋乾《赤壁图》全卷,纸本,设色,纵30.5cm,横145.5cm,北京故宫博物院藏。

蒋乾,生于1525年,卒年不详,明代画家。字子健,江宁(今江苏南京)人。蒋嵩之子。寓吴郡(今江苏苏州)虹桥。工山水,清拔古雅,绝不类其父派。

本幅作者自识:“癸卯秋日蒋乾为乾峰先生写。”引首钤“皇朝恩荣”等4方藏印,后钤“虹桥居士”、“至德里人”2印。

此图绘于明万历三十一年(1603年),作者时年79岁。宋元以来,有很多文人墨客以赤壁为题创造出许多名作,蒋乾的《赤壁图》就是根据北宋著名文学家苏轼所作的千古名篇《后赤壁赋》绘制的。画面描述了文人在游赤壁时的感慨,虽屡次改朝换代,但江山依旧。此图意境深远,构图采取俯视角度,赤壁位于画卷的左端,陡峭而险峻。山路盘绕其上,有几位文人在赏景吟诗。画卷中端江面开阔,有仙鹤在空中翱翔,岸边舟船上有一文士闲坐于内,可能绘的即是苏轼。山水和人物活动情景交融。

后幅有陈泰来书《后赤壁赋》。

十、《蒋乾 抱琴独坐图》

蒋乾《抱琴独坐图》,立轴,纸本,墨笔,纵134.1厘米,横61.8厘米。北京故宫博物院藏。

蒋乾,生于1525年,卒年不详,明代画家。字子健,江宁(今江苏南京)人。蒋嵩之子。寓吴郡(今江苏苏州)虹桥。工山水,清拔古雅,绝不类其父派。

图中峰壁临湖,翠树葱郁,屋宇水亭,平坡堤坨,相映成趣。永亭中有人凭栏眺望,屋前平坡,有人临流独坐,有抱琴童子侍立。笔墨学文徵明,意境清远。

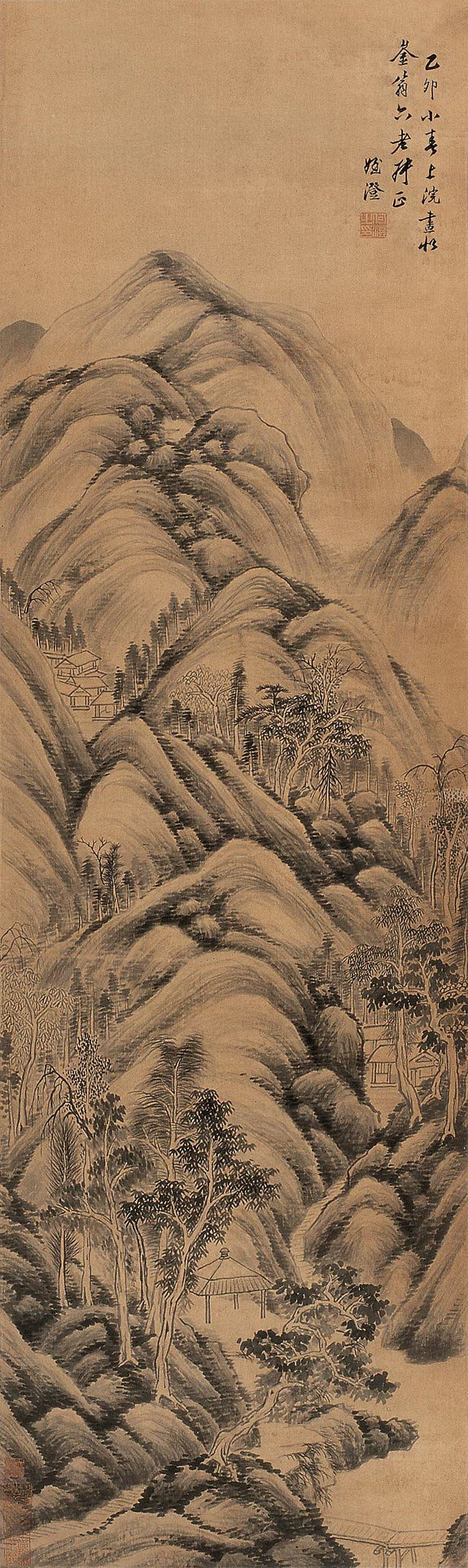

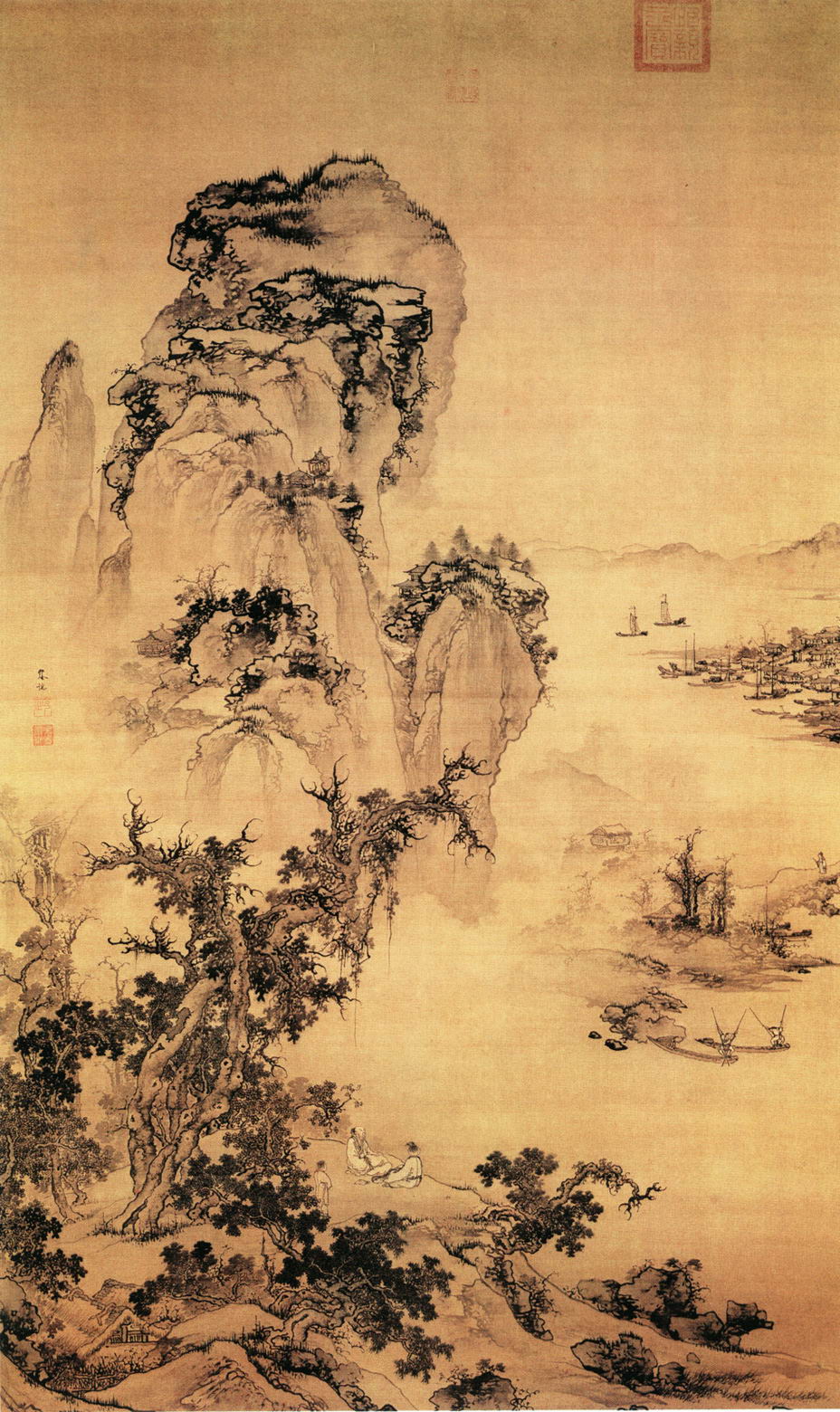

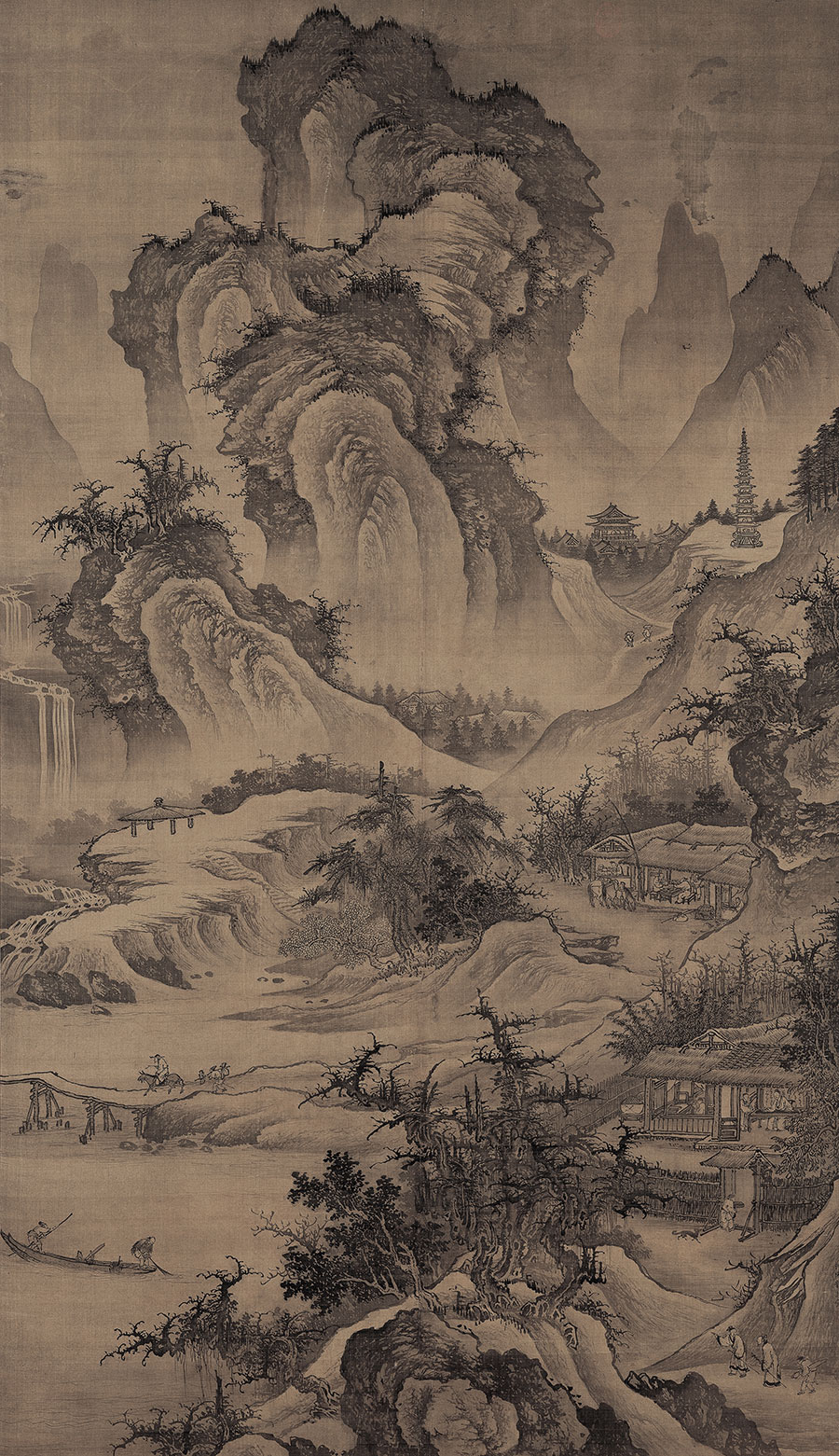

十一、《蒋嵩 渔舟读书图》

明 蒋嵩《渔舟读书图》,绢本,纵171厘米,横107.5厘米,故宫博物院藏。

蒋嵩,明代画家。字三松,号徂来山人,三松居士。江宁(今江苏南京)人,生卒年不详。

善画山水人物,画法宗吴伟,为浙派名家之一。喜用焦墨枯笔,亦善用淡墨,浓淡相间,浑然一体,如《渔舟读书图》,山石多用大片湿墨,颇见功力,虽尺幅山水,却云蒸雾变,烟霞触目。亦工人物,与郑文林、钟礼、张路等都是浙派晚期名手。又因他们纵笔豪放,多越矩度,曾被吴派讥为“狂态邪学”。

十二、《金浞 双钩竹图》

明 金浞《双钩竹图》立轴,绢本,设色,纵150.5厘米,横83.2厘米。北京故宫博物院藏。

金浞,生卒不详,明正统间人。字本清,号朽木居士,又号太瘦生,鄞(今浙江宁波)人,任中书舍人。官至太仆。篆、隶、行、草皆佳,绰有汉晋人风度。擅摹印篆,写竹石甚佳,其钩勒竹尤妙。

此图绘坡上石畔高挺两竿修竹,枝干挺劲,竹叶茂盛,向背俯仰交错,浓淡相映成趣。石隙、草坡,新篁丛生,呈雨后勃发之势。双钩线条细劲,填染色彩清雅,颇得修竹新篁的秀劲潇洒之韵。此图为画家极少见的存世作品了。

十三、《计盛 货郎图》

明 计盛《货郎图》,纵191.5、横99厘米。自明代藏于宫中,后入清内府,乾隆时藏于御书房。现藏故宫博物院。

此图绘树阴下摆放着一副做工精致、敷色富丽的货郎架,笼架中关了许多小鸟,它们或栖或飞,或鸣或啄,形形色色,数以百计。笼架一角,还有假面具等儿童玩具。货郎面带笑容,忙着整理货物。架前四个满脸稚气的儿童,服饰华美,正在花丛中赏玩刚买到的小鸟、玩具。该图笔法严谨,设色艳丽,具有明显的宋代[院体]风格,而内容具有浓厚的宫廷生活色彩,故有人称它为“宫景货郎”。画中自识“直文华殿画士计盛写”。下钤“金门书士”一印。

计盛,明代宫廷画家,擅画人物,画史有他的生平不见记载,仅有此图传世。

十四、《蓝瑛 雪山行旅图》

蓝瑛《雪山行旅图》轴,绢本,设色,纵178.5厘米,横86厘米。

蓝瑛(1585-1664),一作(1585-约1666)。明代杰出画家。字田叔,号蝶叟,晚号石头陀、山公、万篆阿主者、西湖研民。又号东郭老农,所居榜额曰“城曲茅堂”。钱塘(今浙江杭州)人。是浙派后期代表画家之一。

蓝瑛一生以绘画为职业,曾漫游南北,饱览名胜,眼界开阔,因而不断丰富了创作内容。他的传派,直接继承衣钵的有蓝氏一家子孙,如蓝孟、蓝深、蓝涛等,弟子刘度、王奂等都各有成就。明末同时和稍后的如陈洪绶以及金陵八家等著名画家,也都受他的影响。

蓝瑛擅长山水、花卉、兰石,师法宋元名家,早年主要得力于黄公望,作品清简秀润,韩昴在《图绘宝鉴续纂》中说他:“画从黄子久(即黄公望),入门而醒悟。”中年自立门庭,上窥晋、唐、两宋,遍摹元代诸家笔法,集取优长,由此入门,始能各极变化。不但取法郭熙、李唐及马、夏,而且对二米、云山也精心研究过。对黄公望的画悉心尤力。当代前辈沈周的画也热心师效。加之漫游南北涉猎既广,眼界自宽,故落笔纵横奇古,风格秀润。他的画风是从多方面变代出来的。晚年作品渐趋苍劲疏宕。画风又有多种面貌,有些作品笔墨含蓄隽雅,有些作品青绿重设色,画法工细,色调浓丽,愈老而愈工。晚年他的笔法益苍劲,颇类沈周。他兼工人物、花鸟、兰竹、俱得古人三昧。他虽力追古法,但能融会贯通,自成风范,对以后的明末清初绘画影响很大。

十五、《李士达 高堂称庆图》

明 李士达《高堂称庆图》,设色绢本立轴,此件作品有乾隆帝御题,并钤有“古希天子”、“乾隆御览之宝”、“石渠宝笈”等多方印章。还分别有当今两位中国古代书画鉴定大师徐邦达、刘九庵的题跋,给此画以高度赞赏。

李士达(1550-1620),明代画家,号仰槐,一作仰怀,吴县(今江苏苏州)人。万历二年(1574)进士。画人物、山水名世。万历间隐居新郭。尝论画有五美云:“苍、逸、奇、远、韵。”五恶云:“嫩、板、刻、生、痴。”人谓其深得画理。

李士达是正直的、有正义感的画家。明代后期,社会矛盾急剧加深,苏州为全国有名的工商业城市,纺织业尤为发达,所受的封建掠夺也最严重。万历二十九年(公元1601年)皇帝派来亲信宦官、税监孙隆等,在苏州横征暴敛,任意增税,激起广大失业织工的反抗。在这之前,有一次孙隆召集苏州名流众吏,气焰不可一世,吓得这些人“咸屈膝”,只有李士达不买帐,“长揖而出”。这件事使孙隆大为脑火,马上派人追捕。幸亏有人庇护他,才免于一场灾难。从此,李士达就隐居在新郭。不久,苏州爆发了有万余人参加的织工和市民反税监斗争,给明朝统治者以沉重打击,使李士达也受到了激烈的震动。这—年,他创作了《浔阳琵琶图卷》,以唐代诗人白居易贬官江州时所作的长诗为题材,当是寄托了对黑暗社会的不满与愤慨。

十六、《李士达 瑞莲图》

明 李士达《瑞莲图》,台北故宫博物院藏。

李士达(活动于17世纪初),号仰槐,江苏苏州人。善画人物,并写山水。幅中自题万历三十四年(1606)见友人家中并蒂莲花,既可人又是佳兆而戏写此景。虽自谦不善花枝,但构图别緻,石莲均呈直立之式,叶石相依,双莲衬叶佔画幅三分之二,显得亭亭玉立。笔墨清润,以墨画石,浓澹相晕,展现湖石的玲珑变幻;汁绿画叶与干,行笔流畅,深浅交融表向背;莲花则以白描法钩画,倍觉清雅。这份韵致在花卉立轴中并不多见。

十七、《吕棠 花石鸳鸯图》

明 吕棠《花石鸳鸯图》轴,绢本,设色,纵136.5cm,横53.2cm。北京故宫博物院藏。

吕棠(公元15世纪后期),字德芳,吕纪之侄,花鸟画得家学,亦为宫廷画家,略晚于吕纪。

此幅追随吕纪粗笔花鸟路数。山石用宋人“大斧劈”皴法,笔墨简练纯熟,以山花红叶点缀其间,色彩对比强烈。水边鸳鸯突出雄者,毛羽鲜艳,神态安详,使画面充满喜悦和平的气氛。此图从题材到技法都为明代院画的典型风格,虽年深日久,屡经揭裱,色墨脱落,但仍可想见其昔日的富丽典雅。

十八、《马轼 春坞村居图》

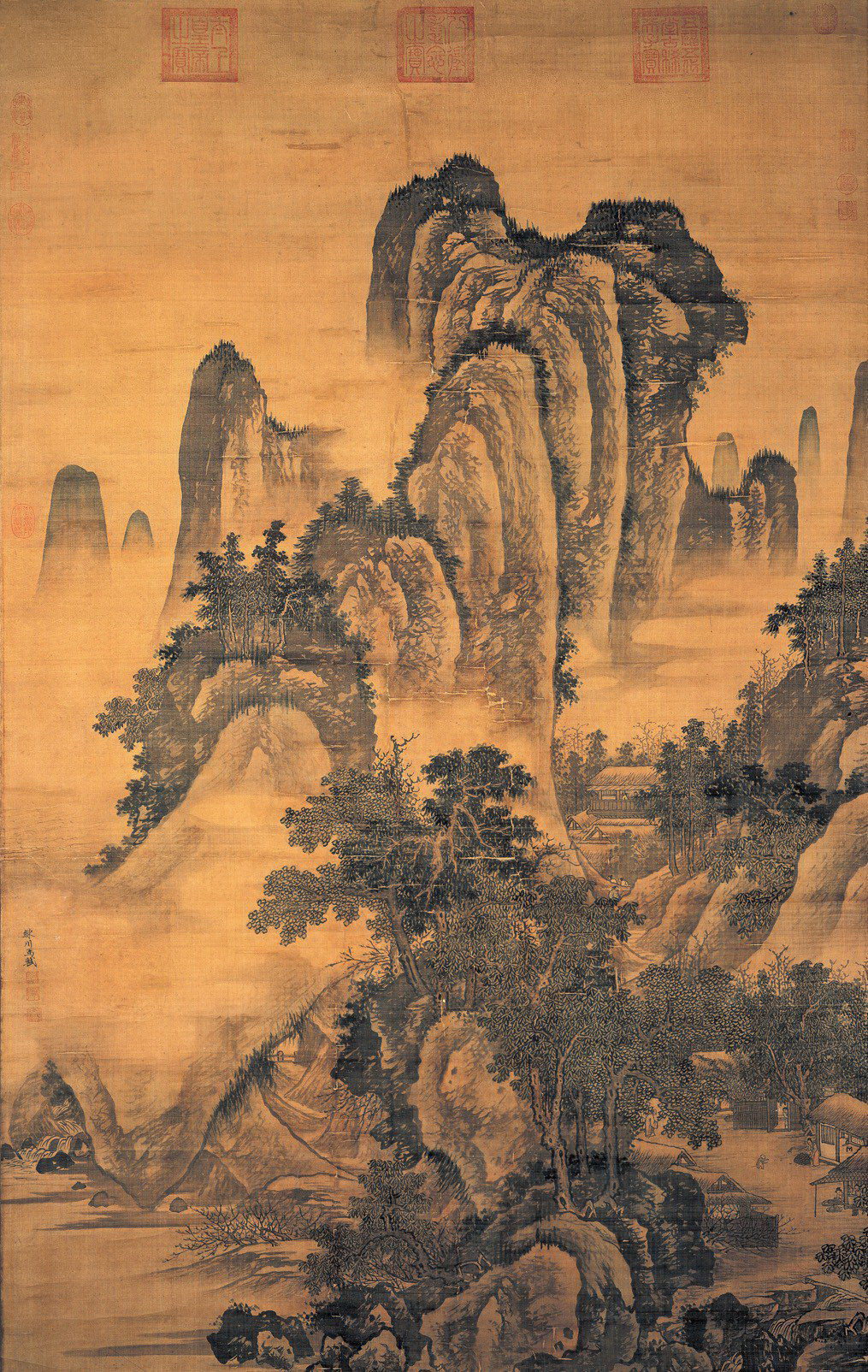

明 马轼《春坞村居图》,绢本,纵178.6厘米,横为112.1厘米。现藏台北故宫博物院。

此图以山石为主,人物只占很小的位置。马轼采用抬高视点的取景方法,布局由近及远,造境幽邃清旷,为观者提供了“游目骋怀”的深远空间。近景是山间村落,数间茅舍隐于杂树后,四周青树倚仰,杂木葱郁,隐映着深静恬淡的院落,环境异常典雅清新。屋内屋外,人物活动清晰可辨,村居环境与人物活动很自然的融入山水怀抱中,故营造出田园村居深幽清雅的意境。

画幅上方的主峰,奇而不觉突兀,山石峭峰直上,远山笼罩在一片迷蒙的雾中,准确而又充分地表达了作者独特的感受,这正是师承郭熙的画山心法,不仅强调自然山水体貌结构的规律,而且还特别去发现和塑造山水优美的艺术形象。“山形面面看”,“山形步步移”,角度不同而呈现千姿百态,又有别于郭熙的画山之奇异画风。观马轼之山,笔力劲爽含蓄、灵活秀润,无雕琢刻画与粗莽恣肆之弊。从构图和立意上,画家着重墨色浓淡变化,笔锋细劲,设色淡雅。人物虽小,但真实具体,各尽其态。山水景物皆以尖劲利落的细笔勾出,山石用小斧劈皴法,坚凝沉着,棱角分明,以皴点加淡青绿色画出半明半暗的效果,很好的表现了峰峦的质感。树亦以小笔勾点而成,整幅作品呈现着烟云浩淼、葱郁深秀、意境优雅的韵味,形成了秀逸而不媚弱,清劲而不霸悍的风格。

马轼在艺术表现上沁入较多自由清新的气息,如这幅画的山石皴法,固然还可看出传统画法“斧劈皴”的痕迹,但他并不拘泥于前人,而是带有更多的写实意味,用笔细腻沉着,苍秀挺峭,表现了山川苍劲之势和沉着浑厚之气,赋予作品浓郁的生活气息。整个画面的布局上,运用虚实相生的手法,远景山树迷茫,峰峦朦胧,与烟雾相交融,含蓄而更富有真实感。近景大石居中,林树细笔攒簇,柔韧坚挺,更突出了近山的耸拔气象。而茅舍间点缀了正在悠然耕作的人,左峰角小石间似湍湍流动的溪水,使画面的气氛更生动,又营造了画面恬静适淡的意境。马轼是一位宫廷画家,此画在一定程度上也暗示了作者对那种终日应酬、荣辱萦怀的世俗生活的厌倦。从这一个意义上看,《春坞村居图》不但以优美抒情的笔墨描绘了一个自然朴实的春日村居,同时,电是抒发了作者歆羡村居无忧无虑又简单惬意的田园生活及远离世俗的思想情怀。

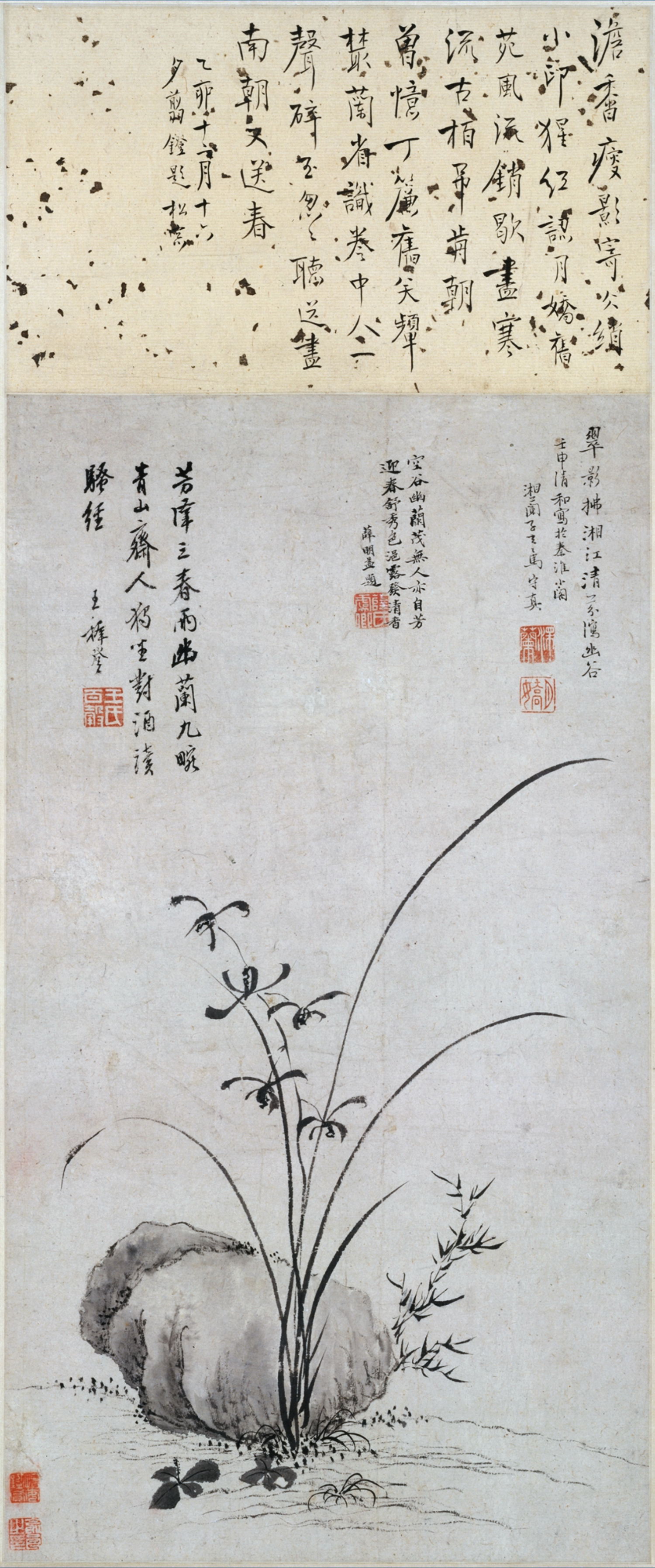

十九、《马守珍 兰石图》

明 马守珍《兰石图》轴,纸本墨笔,17.5×29.2 cm。大都会艺术博物馆藏。

马守真,又叫马湘兰(1548-1604),明代女诗人、女画家。据《秦淮广记》载,她名守贞,字湘兰,小字玄儿,又字月娇,因在家中排行第四,人称“四娘”。她秉性灵秀,能诗善画,尤擅画兰竹,故有“湘兰”著称。

二十、《邵弥 赠书图》

邵弥《赠书图》轴,绢本,设色,纵100.5厘米,横31厘米。

邵弥(?-1642),明代书画家,字僧弥,后以字为名,号瓜畴、芬陀居士,长洲(今江苏省苏州市)人。邵弥性格孤僻 ,好学,多才艺,草书学米芾、米友仁,楷书得锺繇法。善画山水,取法元人,略参宋人笔意,笔墨简逸,风格秀美。兼画水仙兰石。爱搜集 金石。与名画家董其昌、王时敏、王鉴、李流芳、杨文聪、张学曾、程嘉燧、卞文瑜合称为“画中九友”。

二十一、《盛茂烨 仙山楼阁图》

明 盛茂烨《仙山楼阁图》,绢本,设色 纵160cm,横88cm。故宫博物院。

盛茂烨,生卒年不详。明画家。号念庵、一作研庵,长洲(今江苏苏州)人,善山水,有烟林清旷之概。人物亦精工典雅。

该图绘于明崇祯十三年(1639年),属画家晚年之作。仙山楼阁即仙人所居之地,是中国古代文人虚构的理想世界。宋元以来,以此为题材的绘画作品形式多种多样。盛茂烨笔下的这幅《仙山楼阁图》轴并没有具体刻画传说中的仙境,而是通过对苍松、茅舍、山泉和人物的刻画寓意中国古代文人隐士的生活情趣和高尚追求,体现了画家的内心向往和审美情趣。笔法苍劲有力,人物刻画生动逼真,线条清晰,风格独特。

二十二、《沈贞 秋林观瀑图》

明 沈贞《秋林观瀑图》轴,纸本,设色,纵143厘米,横61厘米。苏州市博物馆藏。

沈贞工诗善画,画精山水,远师董源,其妙处又直逼宋人,落笔严谨,不苟作。弟恒吉亦能诗画,家中僮仆,皆谙文墨。

此图描绘高耸突兀的山峰上,溪水从山顶上的密林间跌宕而出,在前川化为瀑布,穿过云端,直挂而下。山腰和山谷之间,云雾笼罩。画中笔法秀润,描绘精严,墨色清淡,赋彩妍雅,景物奇崛而布置平稳,境界寂静而幽深。画面上方画家题写道:“秋林霜重叶痕斑,白发萧萧二老闲。握手相逢无个事,不因论水更论山。”颇有意趣。

此图山峦耸立,老树槎桠,叶竹围绕山房,生意昂然。右上角行书自题:南斋沈贞款,下钤白、朱文印二。沈贞的传世作品绝少,此图是在昆陵山为馈赠普照法师而作。此图时代风格极为鲜明,与刘珏、杜琼诸家接近,从而得以探明沈周画风的出处,了解承前启后的脉络。

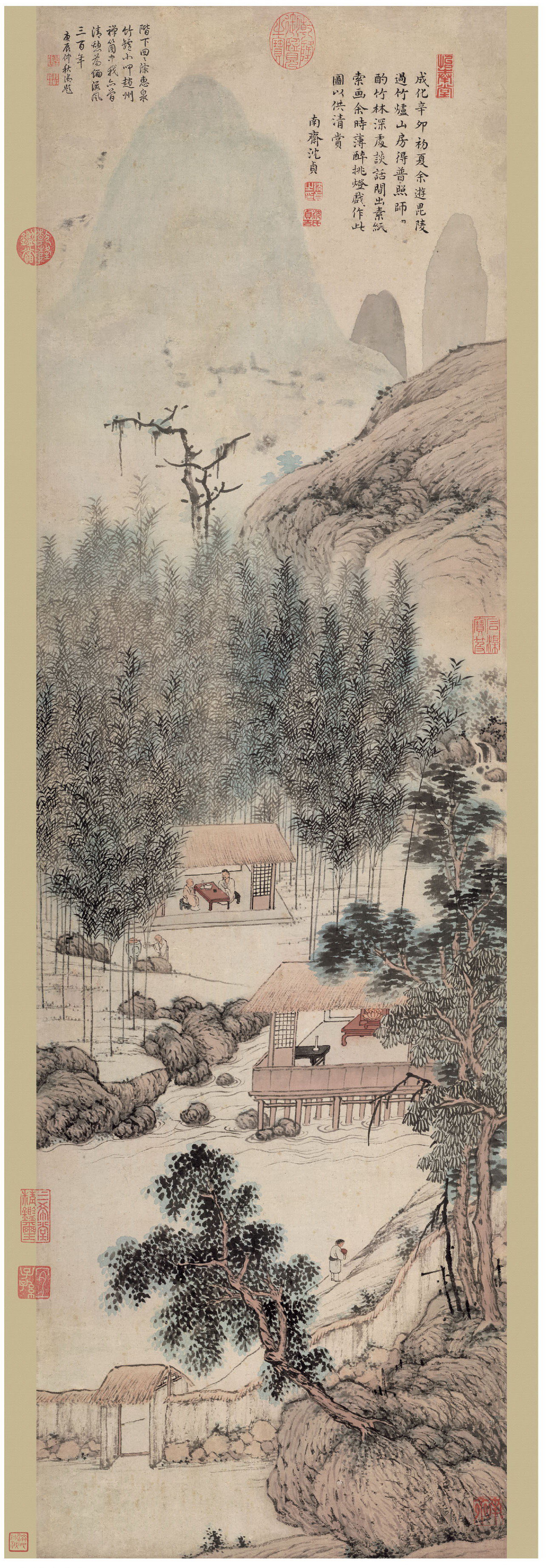

二十三、《沈贞 竹炉山房图》

明 沈贞《竹炉山房图》,纸本设色,纵115.5厘米,横35厘米。辽宁省博物馆藏。

此图画山峦耸立,老树槎桠。叶竹围绕山房,生意昂然。右上角行书自题:南斋沈贞款,下钤白、朱文印二,沈贞的传世作品绝少,此图是在昆陵为馈赠普照法师而作,此图时代风格极为鲜明,与刘珏、杜琼诸家接近,从而得以探明沈周画风的出处,了解承前启后的脉络。 是沈氏传世罕见精品。

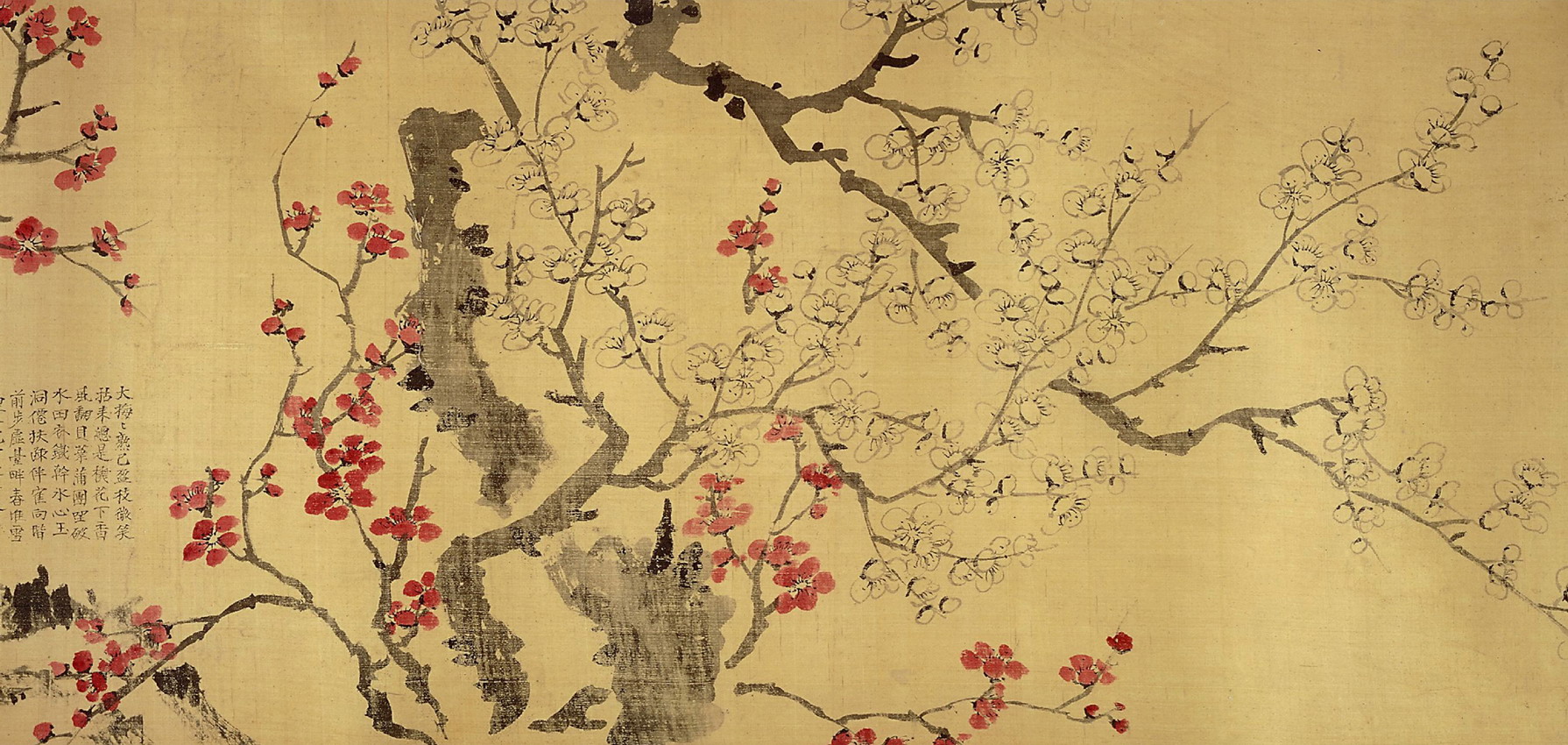

二十四、《王穀祥 大梅盈枝图》

王穀祥《大梅盈枝图》,29.85×323.22cm。美国明尼阿波利美术馆。

彀祥(150l-1568),字禄之,号酉室,江苏苏州人。嘉靖八年进士,官吏部员外郎。擅绘事,精研花卉,长于写生,渲染重法度,枝叶俱有生色。其人品画格为士人所重,中年后绝少落笔,流传颇多赝作。传世作品有《水仙图》、《翠竹黄花图》、《花卉图》、《桂石图》。

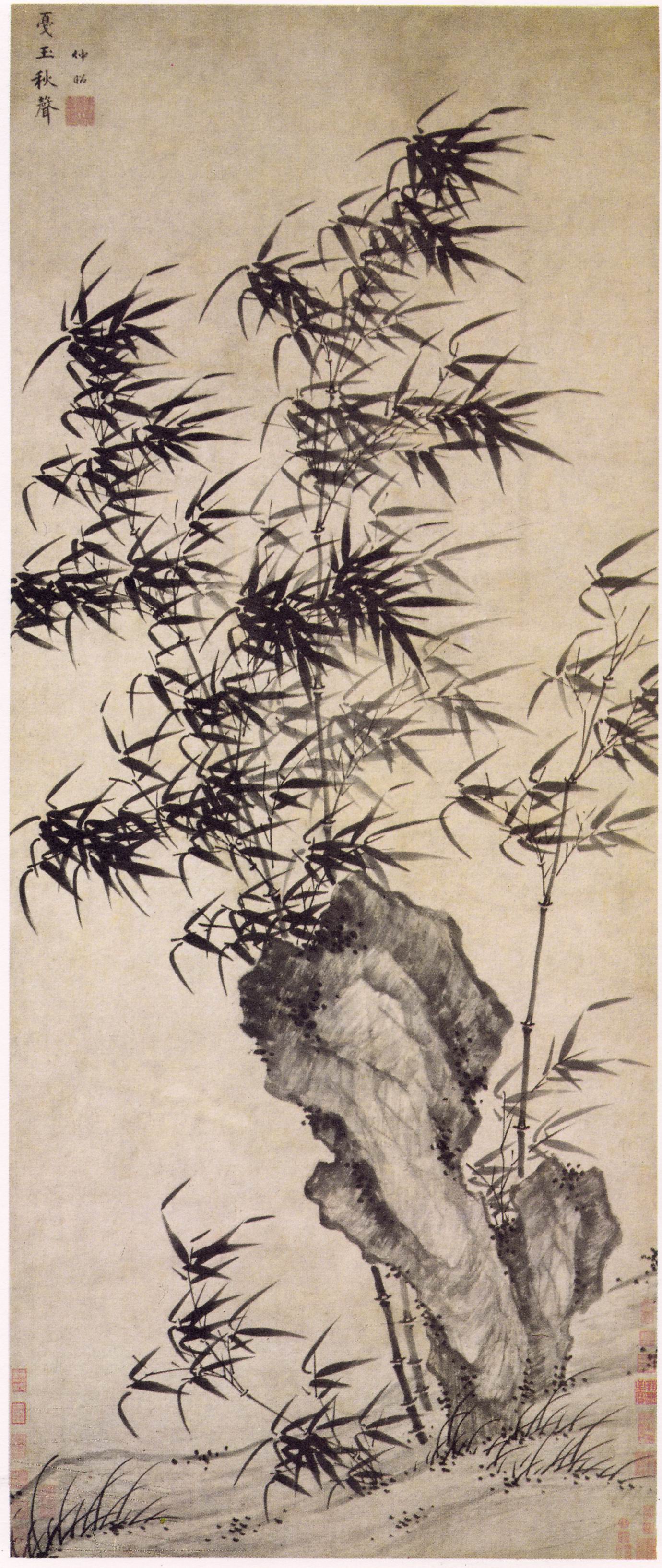

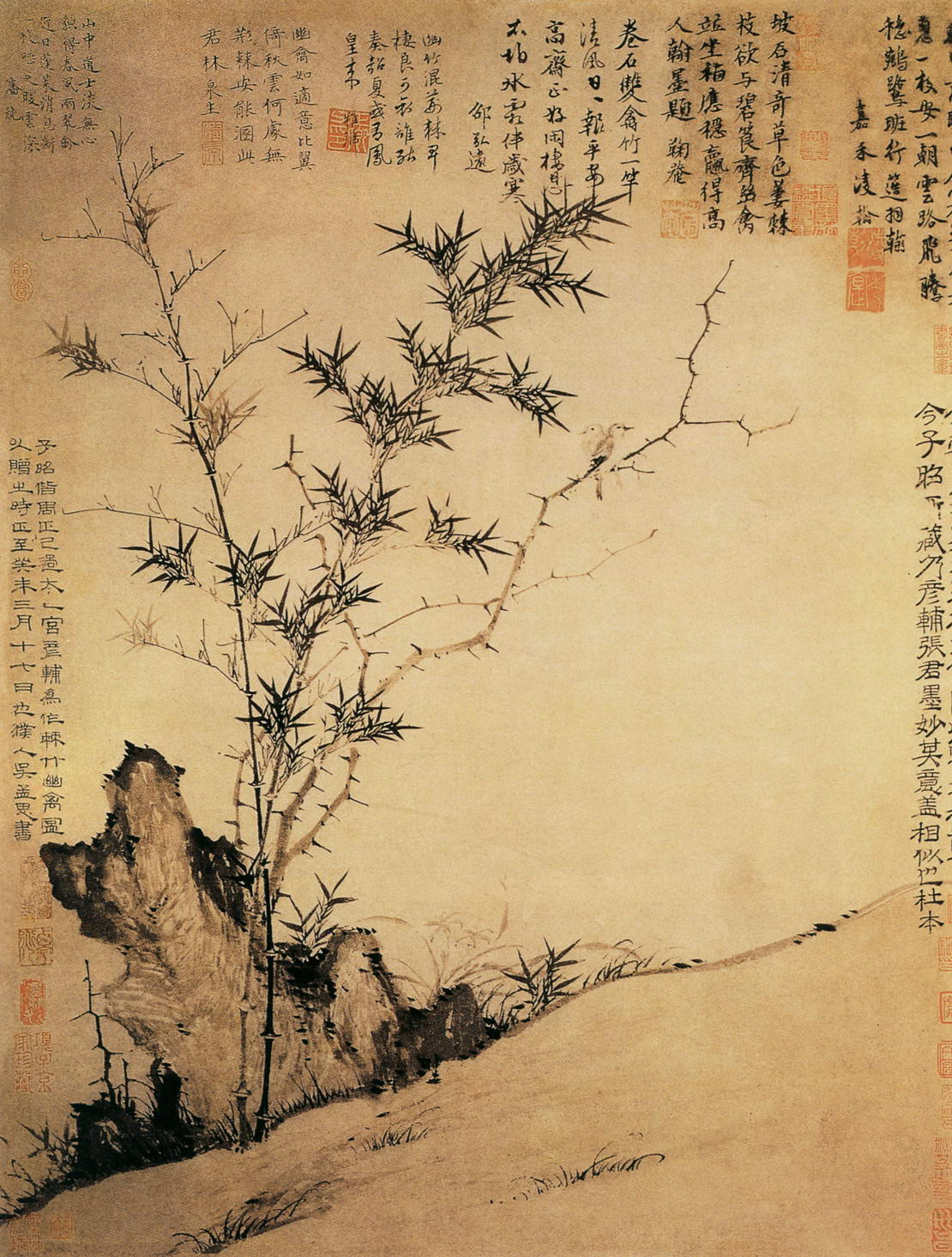

二十五、《夏昶 夏玉秋声图》

夏昶《夏玉秋声图》轴,纸本,墨笔,纵151厘米,横63.7厘米。上海博物馆藏。

夏昶(1388-1470),明代画家。幼小家贫,继舅父改姓朱,后复夏姓,明太宗为之更名昶,字仲昭,号自在居士,又号玉峰,江苏昆山人。永乐十三年(1415)登进士,后授庶吉士,因善书法,于永乐二十年授中书舍人。宣德六年(1431)升为吏部考功主事。曾出任江西瑞州知府 4年,后为太常寺少卿。天顺元年(1457)告归回吴(苏州)。为政平易,待人坦率乐易,不拘小节,风流文雅。善画墨竹,初师王绂,后融会吴镇、倪瓒画法,形成自己的风格。其画讲究法度,结构严谨,起笔收笔均以楷书入画,笔墨厚重,又具潇洒清润之趣。画竹主张一气画成,画巨幅尤须如此,强调勤学苦练,曾自述画竹30余年,方知一二。经常杜门放笔专心作画,不待来客。极自珍惜,从不轻易为人落墨。

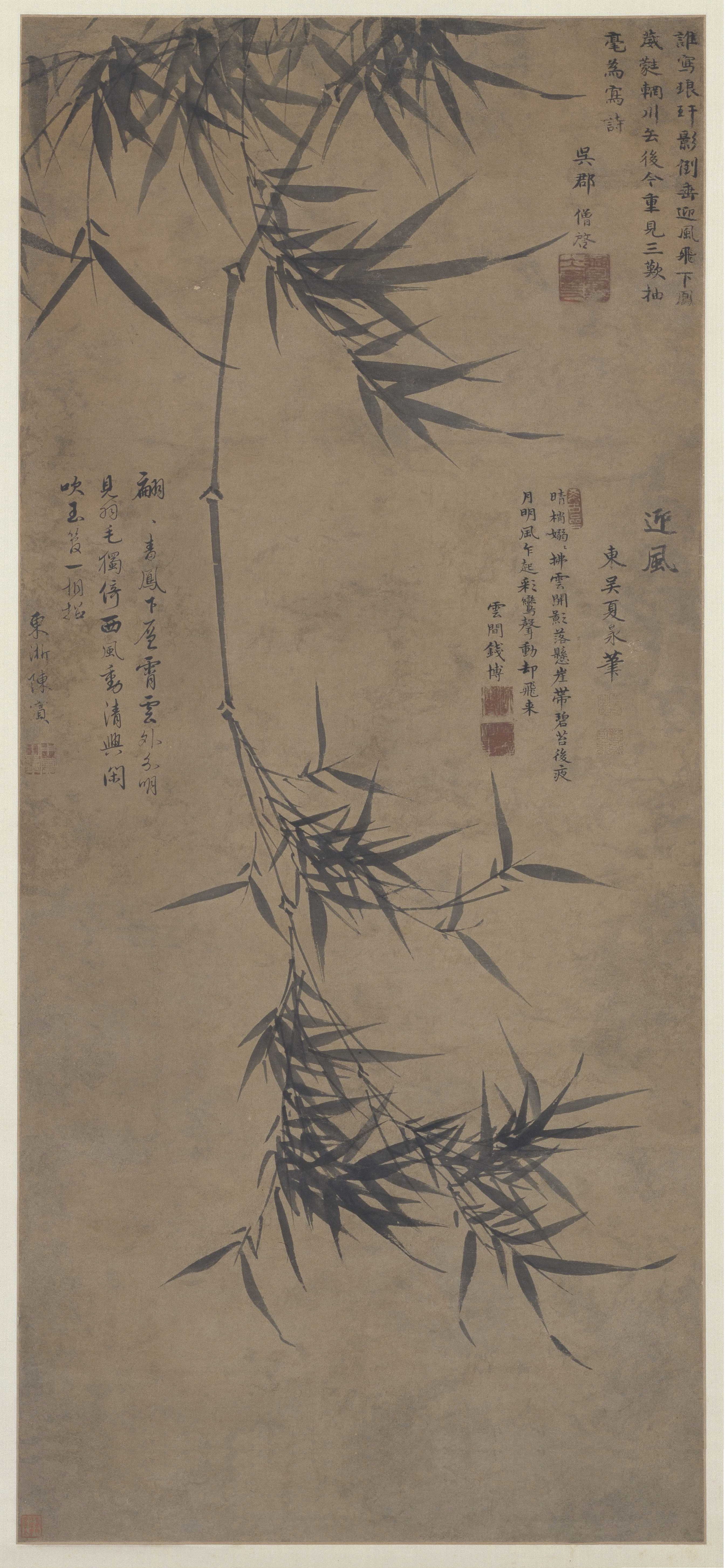

二十六、《夏昶 墨竹图》

夏昶《墨竹图》,纸本,墨笔,纵116cm,横52.3cm。故宫博物院。

本幅自题:“迎风。东吴夏昶笔。”有吴郡僧启、云间钱博等三家题诗。

此图绘竹叶纷披、临风摇曳之景。图中翠竹起笔收笔以楷法运之,既使得笔墨厚重,又得潇洒清润之姿。竹叶的安排错落有致,落墨即成,不见复笔,并以墨色浓淡分出前后,层次分明。竹节用笔劲利遒健,竿瘦而叶肥。笔势变化多端,挺劲潇洒。布局新颖,气息清新。片片竹叶于风中摇曳,风情万种,充分体现出“迎风”之意韵。

二十七、《夏葵 婴戏图》

明 夏葵《婴戏图》卷,绢本设色,62.5cm×113.7cm。美国克利夫兰美术馆藏。

夏葵,生卒年不详,活动在1405-1435年前后。明代画家。字廷晖,钱塘(今杭州)人,芷弟。山水、人物亦效戴进,皆工致华朴。

二十八、《夏葵 雪夜访戴图》

明 夏葵《雪夜访戴图》,立轴,绢本水墨,淡设色。纵195.6厘米,横88.6厘米。(美)芝加哥美术学院藏。

此幅绘冬季山水。写“雪夜访戴”故事,画东晋王徽之雪夜访戴逵,至其门,不入而返,人问其故,答日:“兴尽”(《世说新语》)。此画学南宋马、夏画风,以斧劈皴刷山石,画树多露根,瘦硬曲折。

二十九、《谢缙 东园草堂图》

明 谢缙《东园草堂图》轴,纸本设色,108.2×50cm。浙江省博物馆藏。

谢缙,生卒年不详。明代画家。一作晋,字孔昭,号葵印,自称谢叠山,又号深翠道人、兰庭生等。吴县(今江苏苏州)人,寓居金陵(今江苏南京)二十余年。

善诗,亦工画,寻丈之山水画,不日而就。山水师王蒙、赵原,造诣既精,得其渺远深意。为永乐、宣德间吴门画派名家之一。洪武间绘《深翠轩图》,遍求姚广孝等人题作,于洪武二十二年(1389)集成册。正德十三年(1518)文徵明得之,补其所佚图。永乐元年(1403)以绘工贡京师。侨居南京二十余年。宣德二年(1427)尚在世。有《兰庭集》、《深翠轩诗文》等。

浙江省博物馆一级藏品,又称《潭北草堂图》,为杜琼所作,款署“永乐戊戌岁上巳日葵丘谢缙识”,即公元1418年作,曾经杜琼、陈遽声收藏。

三十、《徐贲 快雪时晴图》

明 徐贲《快雪时晴图》卷,绢本,墨笔,纵29.7厘米,横90.5厘米。

此图收在黄公望《快雪时晴图》中。图中绘雪后晴空,长松挺立,远处山峯若隐若现,一轮红日映照两山之间。山中楼阁上,游人或在赏雪,或在读书、环境十分优美。其山石皴法及林木画法均学北宋郭熙,以水墨墨烘染,笔力遒劲,气象寒疏而且清丽冷峻之感。

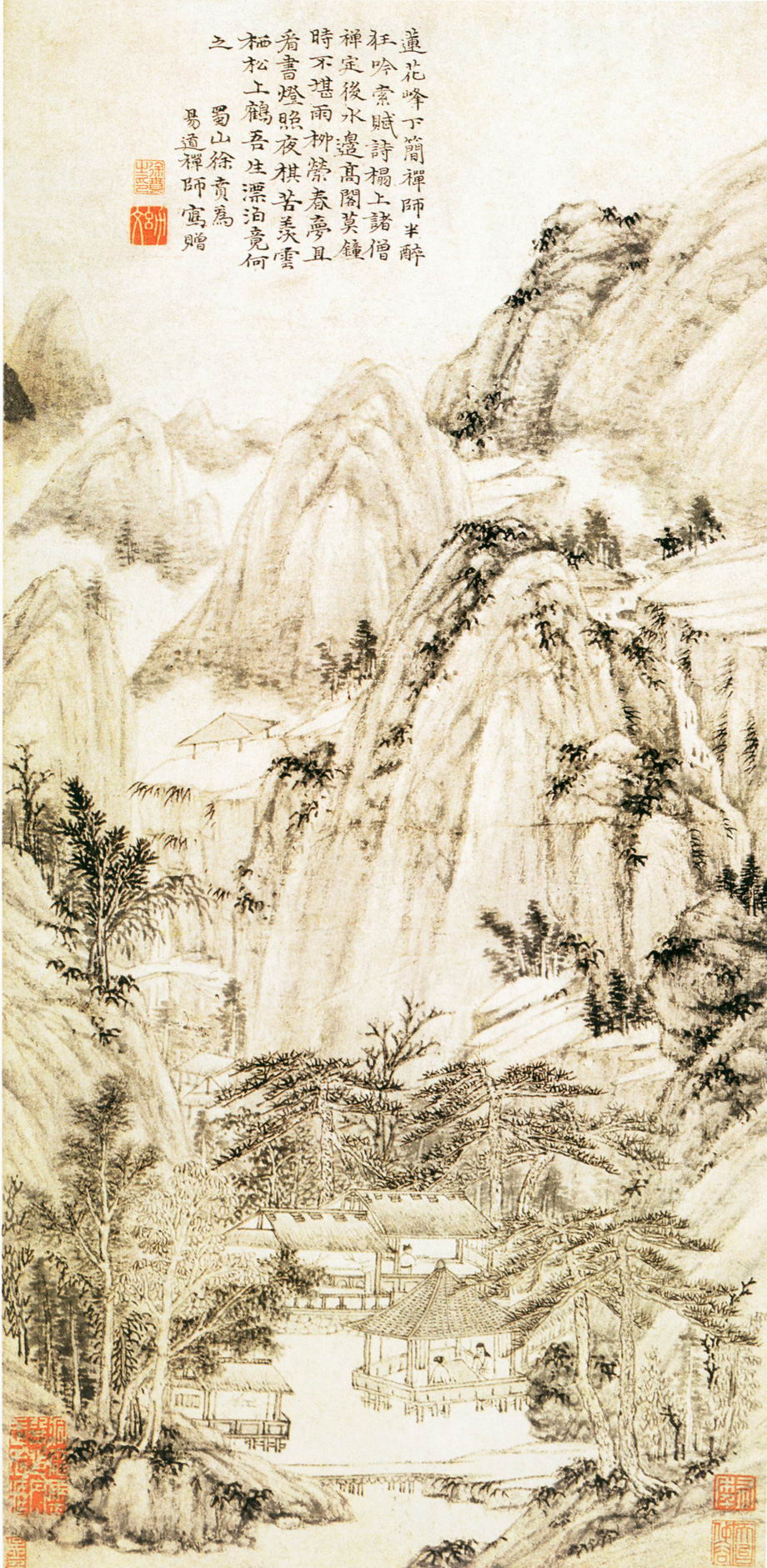

三十一、《徐贲 峰下醉吟图》

明 徐贲《峰下醉吟图》,立轴,纸本,墨笔,纵63.9厘米,横32厘米。无锡市博物馆藏。

图中山峦层叠,杂树相陈挺立,山下茅亭屋字、板桥横立。画面清洒萧疏而又俊秀。

三十二、《宋克 万竹图》

明 宋克《万竹图》,纸本墨笔,28.4×362.0cm。弗利尔美术馆藏。

宋克(1327-1387),字仲温,一字克温,吴郡长州(今苏州市吴县)人。居南宫里,号南宫生,人称南宫先生。曾官风翔同知。明代初期闻名于书坛的书法家“三宋二沈”之一。(三宋指:宋克、宋广、宋璲,二沈指:沈度、沈粲)。

自幼便博涉群书,因其性豪爽,身躯魁伟,喜击剑走马,有任侠之举,家中蓄养门客甚众,喜饮好博,家财丧失,元宋动乱之时,意欲树功立业,北走中原,举义旗而起事,不意中道受阻,遂溯江游金陵,入浙江之金华、会稽诸山,搜奇揽古,归家后因其以气节而闻名乡里,张士诚屡欲招其为幕宾,皆谢辞不赴,闭门家居,辟一室,内藏历代法名帖、周秦鼎,专心书画,日游其间不以为倦,相传又得到元末书家饶介的亲授,所以书艺大进。诗文亦名于时,与吴门文士高启、张羽、徐贲、陈则等为友,时称“十才子”。晚年(洪武初)曾任陕西凤翔县同知,不久又辞官还乡,在他隐居期间,与杨维桢、倪瓒等人相交其契,以诗文相酬唱,特别是杨维桢非常喜欢宋克的书法,若有新作诗词,常请仲温书之,宋克学书取法高古,从魏晋上溯草隶之,尤其是对皇象《急就章》深有研究,相传宋克曾师从元代的著名书家饶介,深得其用笔之法,且其于书十分用功,据《明史·文苑传》谓:“克杜门染翰,日费十纸,遂以善书名天下。”其真书出自钟繇,行草兼二王及皇象《急就草》之遗意,清劲古雅,最为难能可贵的是他将章草融合到他的行草中去,而别开生面,吴宽《匏翁家藏集》评其书谓:“克书出魏晋,深得钟王之法,故笔精墨妙,而风度翩翩可爱。”可谓中的之语。

其书出于魏晋,深得钟、王之法。擅长楷书、草书,尤精工章草,为当时第一。他的章草,延续赵孟頫、邓文原的风格又有所发展,融入了今草和行书的写法,更加流利、矫健。传世书迹颇多,计有《李白行路难》、《七姬志》、《杜子美诗》、《定武兰亭跋》、《刘桢公讌诗》、《形增影古诗》、《急就章》、《书孙过庭书谱》等。均为墨林所宝,翰中精品。

宋克亦善写竹,别开生面,虽寸冈尺堑而万玉千篁,雨叠烟森,萧然出俗。尝作《鸡栖丛篁图》一幅,自题有“艺成不觉自敛手”之句,李日华甚为欣赏。传世作品有洪武二年(1369)作《万玉丛图》卷,款署:“己酉岁,宋仲温为长卿写万竹图”,图录于《中国绘画史图录》下册;三年作《书陶诗并画竹石小景图》卷著录于《石渠宝笈》。

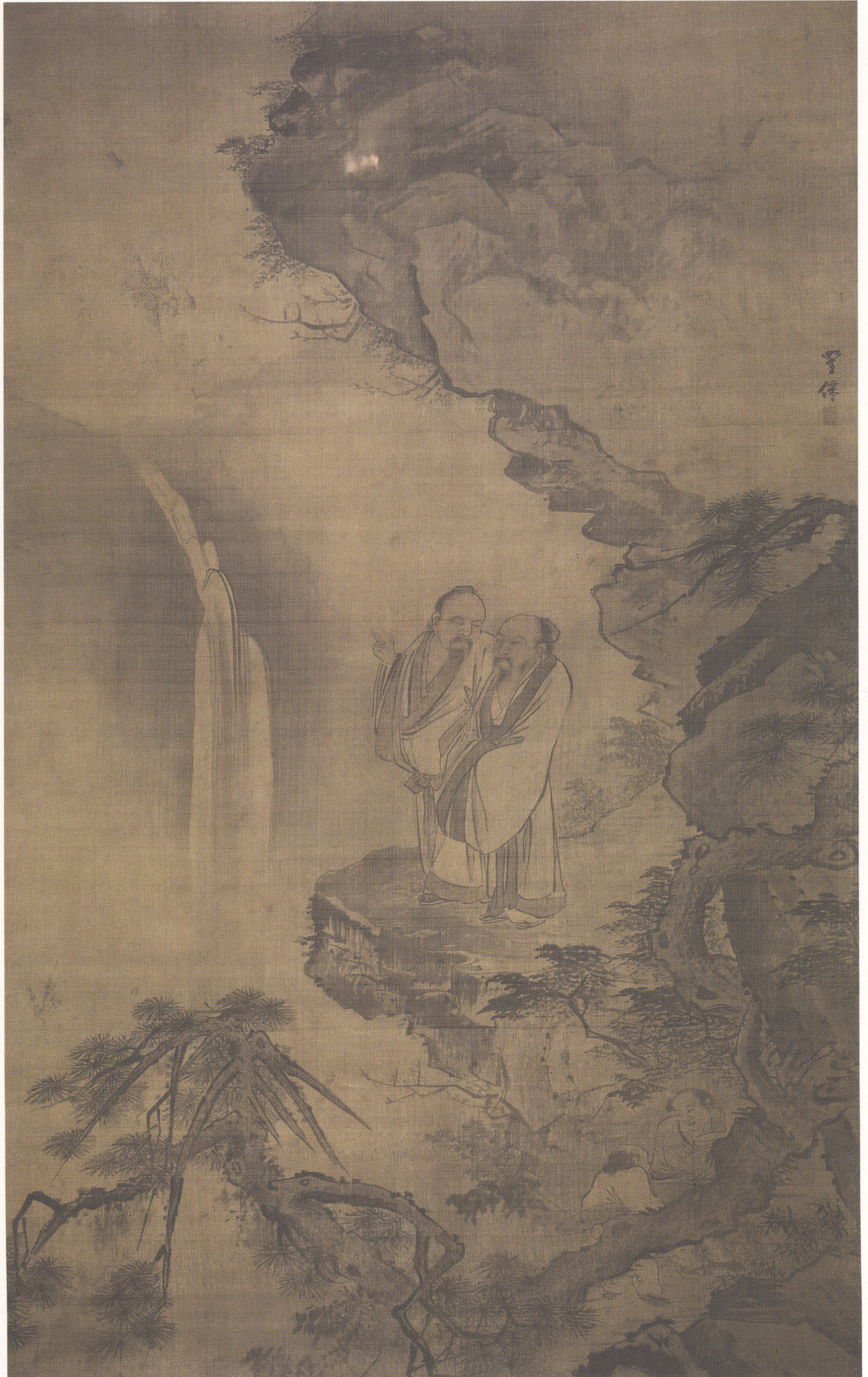

三十三、《张中正 观瀑图》

明 张中正《观瀑图》,水墨绢本。首都博物馆藏。

张中正(生卒年不详),作品罕见,画法属浙派风格。此图画二翁立崖边观瀑。构图取法南宋马远“峭峰其上,不见其顶;绝壁其下,不见其脚”。勾勒线条果断遒劲,人物形象刻画细致,笔触工稳。

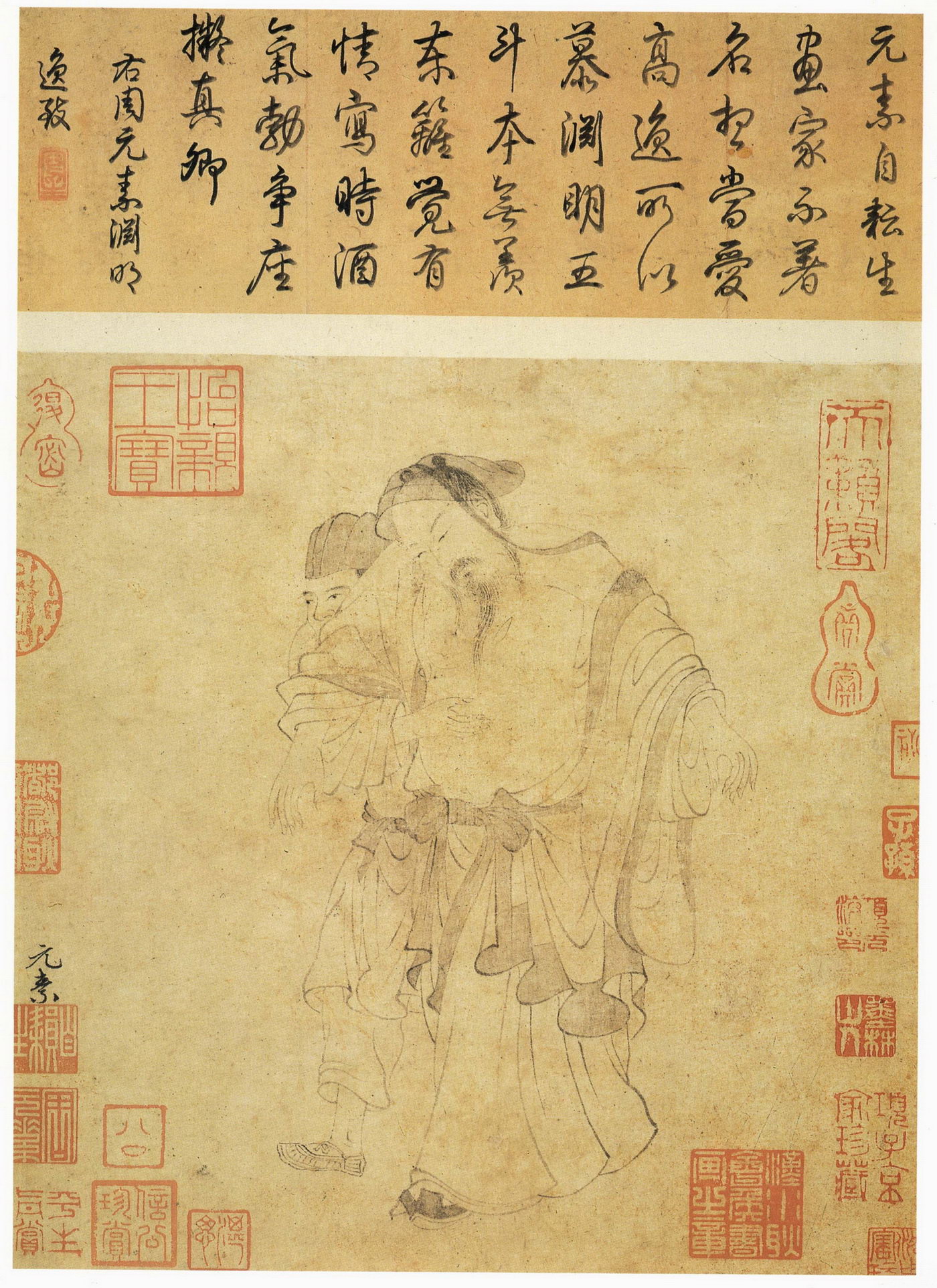

三十四、《周位 渊明逸致图》

本幅为《历朝画幅集册》之一,纸本水墨,25.4×24.9公分,台北故宫博物院藏。作者周位,字元素,洪武初入画院,后以谗死,本图为其存世孤本,曾为明代画家沈周旧藏。

周位,太仓州(江苏太仓)人。字元素。博学多才,尤工绘事。洪武(1368-1398)初征入画院,凡宫掖山水、画壁多出其手。后因同业相忌以谗死。

陶潜一名渊明,好酒,每饮辄尽,期在必醉。其学识渊博,擅长诗文。曾出任彭泽县(今江西省湖口县东)令,历官仅八十馀日,即挂冠而去,归隐柴桑,以耕读自适,是我国隐逸诗人之宗。中国绘画中的陶渊明主要有两种类型,一种是潇洒飘逸、远离尘世的高士;另一种则是放浪形骸、醉眼惺忪的嗜酒之徒。本幅选自《历朝画幅集册》第五幅,即属后者。画中的陶渊明醉态醺醺,袒腹露胸,人事不省,仆人扶归。该作上承元代画风,文人气息浓郁,墨笔白描,神情澹逸,与源于宋代画院之明代宫廷画的主流作风,大异其趣。

三十五、《周文靖 雪夜访戴图》

明 周文靖《雪夜访戴图》,绢本,淡设色,纵161.5,横93.9厘米。台北故宫博物院藏。

此图画东晋王徽之雪夜乘舟访问朋友戴达的故事。王徽之,东晋琅玡临沂(今属山东)人,字子猷,王羲之之子。曾任桓温的参军,性格浪漫,联拘小节。居山阴(今浙江绍兴)时,夜大雪,眠觉开室命酌酒。四望皎然,因乐彷徨,咏左思《招隐诗》,忽忆戴安道(戴逵)。时戴在剡(今浙江嵊州),便夜乘小船就之。经宿方至,造门不前而返。人问其故,王曰:“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?”该幅即画此故事分情节。用笔老辣,烘染精到,设色雅淡。右上自题“雪夜访戴。周文靖写”。钤“□理”、“日近清光”、“三翠轩”印三方。

在传统绘画中,有许多描写传说故事的题材。明代画家也喜作“故事画”,这幅周文靖的《雪夜访戴》图就是一例。

该画表现的是晋朝王徽之的故事。故事为某夜徽之于梦中醒来,见雪后初霁,月色皎洁,突然萌发拜访好友戴逵的念头。于是,不顾路遥夜深,雇船前往。但到了目的地,徽之又放弃了与戴逵见面的打算,沿江返回。别人不解地问他为何这么做,他说:“乘兴而来,兴尽而返,岂必见安道耶?”正因为他与戴逵都是性情中人,卓荦不羁,故两人的友谊好像也升华为形而上的境界。在徽之看来,友谊重在心中而非形式,见面与否了无差别。这种带有禅意的观点被传为佳话,并且成为后世画家笔下喜欢表现的题材。

《雪夜访戴》图中,一只小船行驶在江面,站在船头、船尾的梢公奋力地划着;船上蓬中透着微弱的灯光,显见夜色已深;蓬外有一童仆,蓬内的人大概就是王徽之了。全画构图简约旷远,用笔虚多实少,着力于对“夜访”主题的渲染,营造了画面的气氛:近处墨色较深,远处墨色朦胧,坡岸上及被夜色遮掩的茅屋顶上覆盖着白雪,虚灵空潆的笔调,显示出雪夜的寂静和寒冷,真是一幅令人心旷神怡的雪夜行舟图。画中山、石、树木的处理,有马远的笔法,而积雪则有元人韵味。

三十六、《朱端 弘农渡虎图》

明 朱端《弘农渡虎图》轴,绢本,设色,纵174cm,横113.6cm。北京故宫博物院藏。

此图绘东汉时人刘昆任弘农(在今河南)太守时,因有政绩,深得民众爱戴,以致连凶猛的老虎都不忍再在此地为非作歹,遂驮幼虎渡河而去的故事。图上着红衣骑马者便是刘昆。画家运用水墨写意法,以侧锋卧笔和粗简的线条勾勒出山石轮廓,并用淋漓的水墨和奔放的运笔一次皴染出山石的纹理。树叶以纷乱的浓墨点染而成,笔势姿意纵横,富有动感。人物衣纹线条遒劲粗犷,繁简得当,准确地表达出不同人物的形体特征。

三十七、《朱端 烟江远眺图》

明 朱端《烟江远眺图》,绢本,设色,纵168.2cm,横107cm。故宫博物院藏。

款署:“朱端”,钤“克正”、“辛酉征士”、“钦赐一樵图书”印。

此图作全景山水,取景开阔,山高水远。前景画坡岸高树,雅士临江远眺;中景巨峰突起,陡然耸立;远景舟船重峦置于迷蒙的烟云之间,随水势渐远。作品承传李成、郭熙派系的意境与气势,笔法简劲,墨色秀润,树石勾染精细,设色清雅。

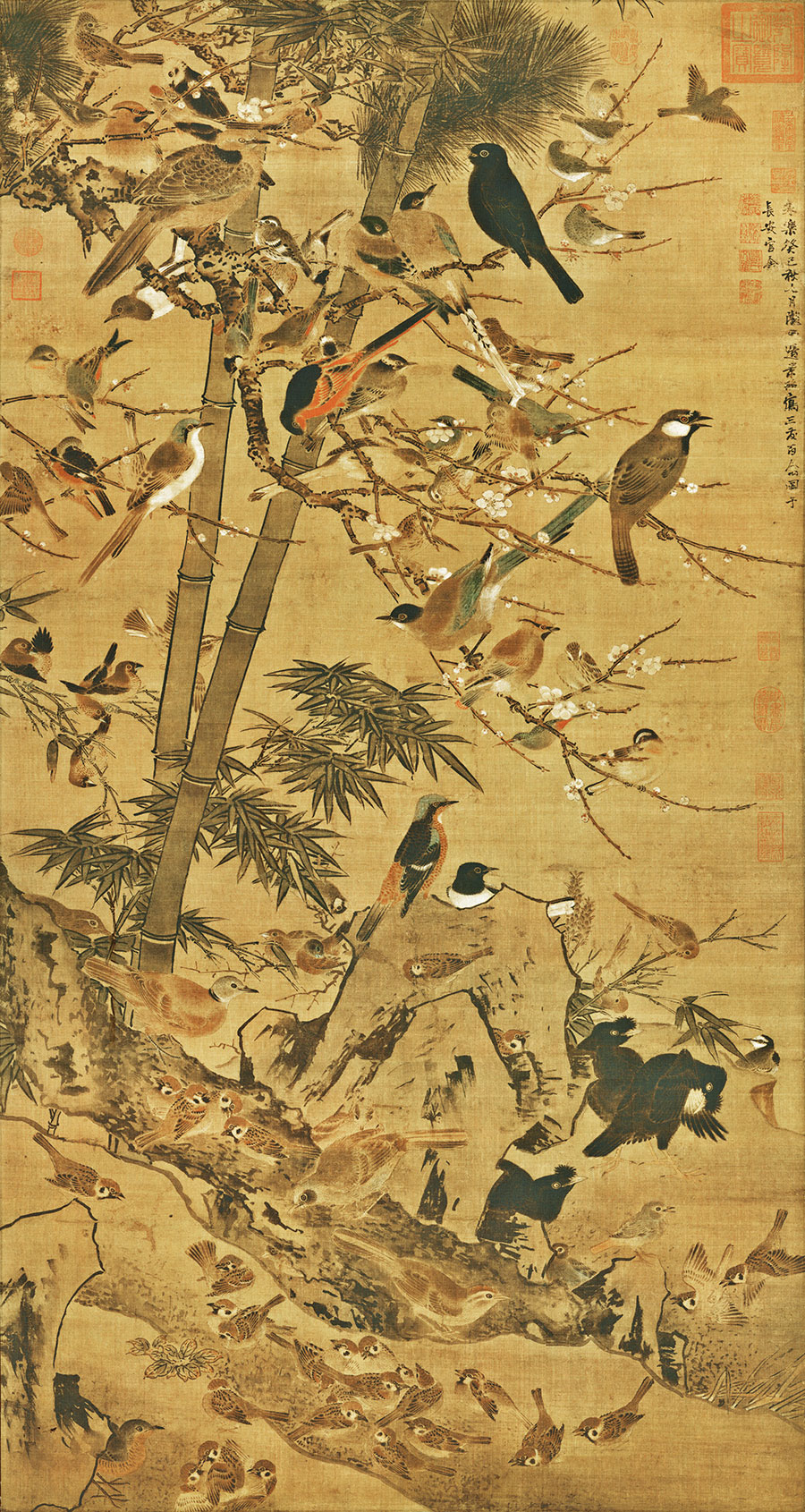

三十八、《边景昭 三友百禽图》

边景昭,字文进,明代宫廷花鸟画家。福建延平府沙县(今福建沙县)人,祖籍陇西(今属甘肃)人,生卒年不详。永乐年间(1403-1442)任武英殿待诏,至宣德时(1426-1435)仍供奉内廷。后为翰林待诏,常陪宣宗朱瞻基作画。他为人旷达洒落,且博学能诗。他继承南宋“院体”工笔重彩的传统,其作品工整清丽,笔法细谨,赋色浓艳,高雅富贵。有“花之妖笑,鸟之飞鸣,叶之蕴藉,不但勾勒有笔,其用笔墨无不合宜”之说。边景昭的墨线气力十足,变化丰富,精谨细微,柔韧相宜。

对边景昭花鸟画风格的评析,画史多有论述,也指出了他承宋人又有所创新、工而苍、妍而雅的艺术特色。如明·詹景凤《东图玄览编》曰:“边景昭十二禽,细绢横幅,中作老梅与勾勒竹,重着色。精妙而苍,亦雅。”顾复《平生壮观》记:“秋塘生趣,鸳鸯一双,一作下水形势,甚妙。勾染芙蓉水草,皆宋人法也。”明韩昂《图绘宝鉴续编》论:“边景昭,陇西人,善翎毛花果,花之娇笑,鸟之飞鸣,叶之正反,色之蕴藉,不但勾勒有笔,其用墨无不合宜,宋元之后,殆其人矣。”徐沁《明画录》评:“花果翎毛,妍丽生动,工致绝伦。”

三十九、《边景昭 竹鹤图》

【介绍见上图】

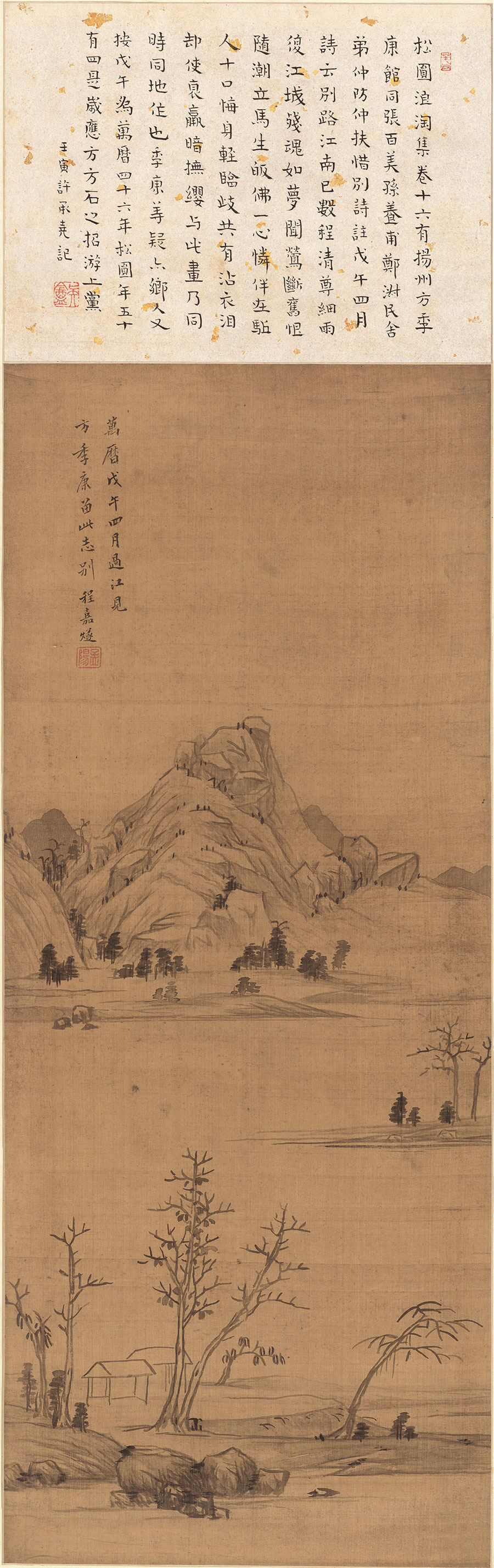

四十、《程嘉燧 山水图》

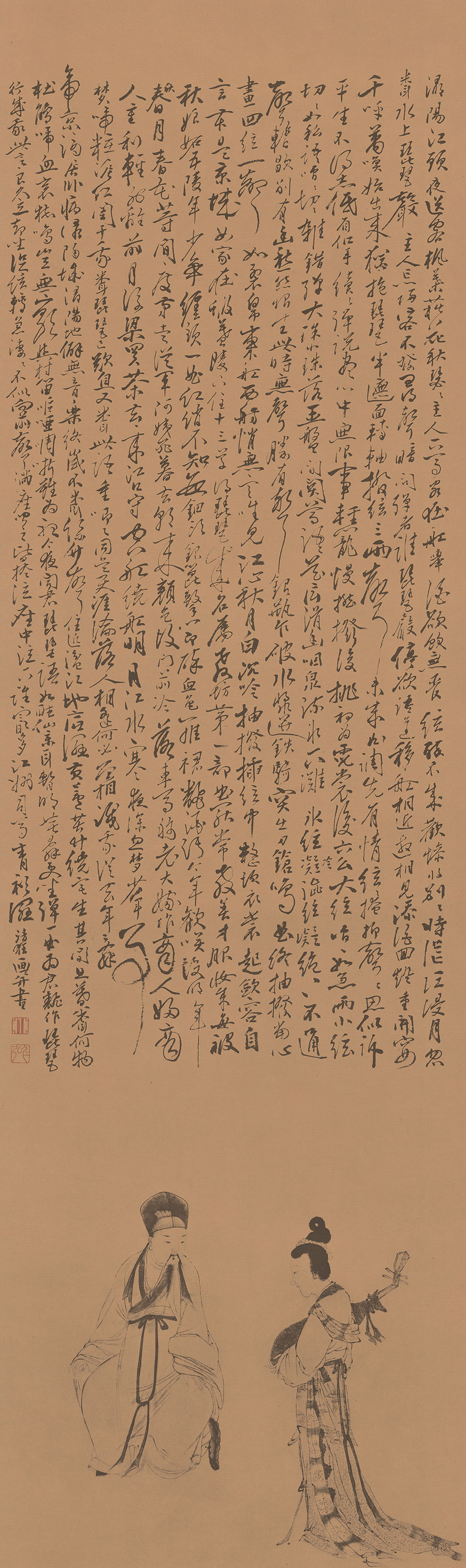

四十一、《郭诩 琵琶行图》

明 郭诩《秤书图》,立轴,绢本设色,122.9×71.1cm。美国大都会博物馆藏。

郭诩(1456-约1529),明代画家。字仁弘,号清狂道士,泰和(今属江西)人。少年时为博士弟子,后弃绝功名,专志诗文书画。喜游历,曾遍游名山胜地,画艺大进。擅山水、人物,作品风格呈粗细两种面貌,前者所画多信手勾染,线条粗劲,水墨淋漓,造型简括秀逸,生动传神,画风简逸狂放。后者画法工整,线条圆劲流畅,画风细致俊雅。

四十二、《李士达 三驼图》

明 李士达《瑞莲图》,台北故宫博物院藏。

李士达(活动于17世纪初),号仰槐,江苏苏州人。善画人物,并写山水。幅中自题万历三十四年(1606)见友人家中并蒂莲花,既可人又是佳兆而戏写此景。虽自谦不善花枝,但构图别緻,石莲均呈直立之式,叶石相依,双莲衬叶佔画幅三分之二,显得亭亭玉立。笔墨清润,以墨画石,浓澹相晕,展现湖石的玲珑变幻;汁绿画叶与干,行笔流畅,深浅交融表向背;莲花则以白描法钩画,倍觉清雅。这份韵致在花卉立轴中并不多见。

四十三、《李在 阔渚遥峰图》

李在(?-1431),明代画家,字以政,莆田(今福建莆田)人。山水细润者宗郭熙,豪放者宗夏珪、马远。多摹仿古人,笔气生动。迁云南,后召入京。宣德(1426―1435)时与戴进、谢不、石锐、周文靖同待诏直仁智殿。自戴进以下一人而已。

四十四、《李在 山庄高逸图》

李在(?-1431),明代画家,字以政,莆田(今福建莆田)人。山水细润者宗郭熙,豪放者宗夏珪、马远。多摹仿古人,笔气生动。迁云南,后召入京。宣德(1426―1435)时与戴进、谢不、石锐、周文靖同待诏直仁智殿。自戴进以下一人而已。

四十五、《凌必正 山水图》

四十六、《陆包山 花鸟图》

四十七、《童垲 松鹤延年图》

四十八、《佚名 犬戏图》

四十九、《佚名 瑞莲翎毛图绢本》

五十、《佚名 山茶花小禽图》

五十一、《佚名 山水楼阁图》

五十二、《佚名 双栖图》

五十三、《佚名 双兔图》

五十四、《佚名 雪景山水图》

五十五、《佚名 竹下双雀图》

五十六、《佚名 坐山观景》

五十七、《佚名 东篱秋色图》

五十八、《朱邦 寒江渔村图》

本文列举了明代多位画家如陈焕、陈子和、崔子忠、丁玉川、郭诩等人的画作,涵盖了山水、人物、花鸟等多种题材,展现了明代绘画的丰富多样和艺术成就。

本文列举了明代多位画家如陈焕、陈子和、崔子忠、丁玉川、郭诩等人的画作,涵盖了山水、人物、花鸟等多种题材,展现了明代绘画的丰富多样和艺术成就。

4万+

4万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?