根据西班牙帝国采矿与农业地图的核心内容回答

一、图片核心信息提炼

-

文字部分关键数据:

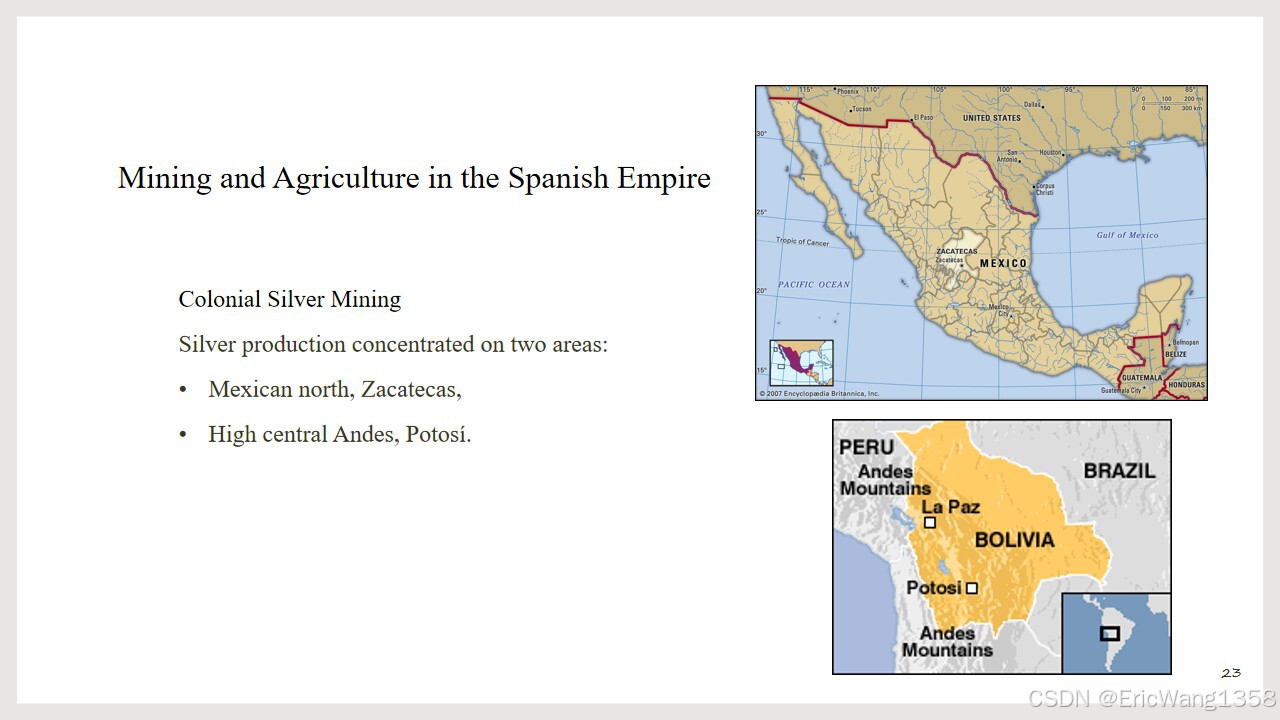

- 银矿产量集中区域:

- 墨西哥北部:萨卡特卡斯(Zacatecas);

- 安第斯山脉高地区:波托西(Potosí)。

- 产量标注(推测单位为吨):

- 萨卡特卡斯:100;

- 波托西:300(最高产);

- 其他地区(如墨西哥中部、秘鲁):95、100、23等。

- 银矿产量集中区域:

-

地图核心信息:

- 西班牙帝国范围:

- 覆盖美洲大部分地区,包括今墨西哥、中美洲、南美安第斯山脉、巴西部分地区。

- 重点标注:

- 波托西(玻利维亚):世界最大银矿;

- 萨卡特卡斯(墨西哥):第二大银矿;

- 安第斯山脉:秘鲁、玻利维亚的矿业与农业核心区;

- 拉巴斯(玻利维亚):行政与贸易中心。

- 西班牙帝国范围:

二、历史背景与经济逻辑

-

西班牙殖民的“白银驱动”策略:

- 动机:

- 西班牙王室通过垄断美洲白银供应,支撑国内经济与对外战争(如对抗荷兰、英国)。

- 白银循环(Silver Circuit):美洲白银→中国(换取丝绸、瓷器)→欧洲(再加工为奢侈品)→美洲殖民地(购买欧洲商品)。

- 动机:

-

矿业技术革新:

- 水银冶炼法( patio process):

- 16世纪由西班牙人发明,通过水银溶解银矿石,大幅提高冶炼效率,但也导致严重环境污染与劳工中毒。

- 劳役制度:

- 恩康米恩达制(Encomienda System):殖民者强迫原住民开采银矿,死亡率高达50%。

- 米塔制(Mita System):印加帝国遗留的劳役征发制度,被西班牙沿用,用于波托西等大型矿场。

- 水银冶炼法( patio process):

-

农业与矿业互补:

- 殖民地农业:

- 种植园经济:墨西哥中部(如瓜达卢佩山脉)种植玉米、甘蔗;

- 秘鲁安第斯山区:印加梯田农业被保留,种植马铃薯、藜麦。

- 经济依赖性:

- 矿业收入占西班牙王室财政的60%以上,农业为殖民地人口提供基本粮食。

- 殖民地农业:

三、萨卡特卡斯与波托西的对比分析

| 维度 | 萨卡特卡斯(墨西哥) | 波托西(玻利维亚) |

|---|---|---|

| 地理位置 | 墨西哥北部,属阿尔冈昆原住民领地 | 安第斯山脉西麓,原为印加帝国领土 |

| 产量峰值 | 17世纪年均产银100吨 | 17世纪年均产银300吨(全球60%以上) |

| 劳工来源 | 原住民米塔制劳工、非洲奴隶 | 印加原住民(米塔制)、非洲奴隶、中国劳工(17世纪后期) |

| 技术特点 | 传统坑矿法,效率较低 | 水银冶炼法普及,矿井深度达500米 |

| 环境影响 | 土地荒漠化、重金属污染 | 水银泄漏导致河流与土壤污染,矿渣堆积成尾矿库 |

| 文化冲突 | 原住民反抗频繁(如1690年萨卡特卡斯起义) | 波托西大屠杀(1545年)导致原住民人口锐减 |

四、西班牙帝国矿业政策的全球影响

-

经济影响:

- 白银垄断:西班牙通过“白银舰队”(Flota de Plata)每年向中国运送白银200-300吨,换取丝绸、瓷器,构建起“欧亚-美洲”三角贸易网。

- 通货膨胀:大量白银流入欧洲,导致西班牙物价飞涨(“价格革命”),削弱其工业竞争力。

-

社会影响:

- 原住民灾难:

- 矿区原住民人口因过劳、疾病、屠杀减少90%以上(如波托西原住民从10万降至4万)。

- 非洲奴隶贸易:

- 为弥补劳工缺口,西班牙从非洲进口约1200万奴隶,其中40%死于跨大西洋航行(“中间航程”)。

- 原住民灾难:

-

环境遗产:

- 采矿污染:波托西尾矿库至今含有重金属(铅、镉),影响当地农业与水源。

- 生态破坏:安第斯山脉森林被砍伐用于矿道建设,导致水土流失。

五、图片中的细节解读

-

地图符号意义:

- 红色标记:西班牙殖民地核心区(墨西哥、秘鲁);

- 金色闪烁点:银矿分布(萨卡特卡斯、波托西);

- 绿色区域:农业种植园(墨西哥中部、巴西东北部)。

-

文字数据的隐含信息:

- 产量数字差异:波托西(300)远超萨卡特卡斯(100),反映其作为“白银之都”的地位;

- 秘鲁产量较低(23):因印加帝国灭亡后矿业技术流失,需依赖西班牙重新开发。

六、学习建议与答题思路

例题:

“分析西班牙帝国为何将波托西和萨卡特卡斯作为银矿开采的核心区域,并评价其殖民政策的影响。”

解题步骤:

- 原因分析:

- 地理条件:安第斯山脉高海拔地区银矿储量丰富(如波托西的“银脉”);

- 原住民技术:印加已掌握初步采矿技术,西班牙殖民者直接接管。

- 影响论证:

- 经济:白银支撑西班牙霸权,但导致依赖单一资源,长期经济衰退;

- 社会:原住民与非洲劳工的悲惨境遇,埋下独立运动的种子;

- 环境:采矿污染与生态破坏,影响至今。

- 证据引用:

- 图片中标注的产量数据(波托西300吨);

- 文字提到的“水银冶炼法”与“米塔制”。

七、延伸思考

- 对比其他殖民帝国:

- 葡萄牙在巴西的黄金开采(如米纳斯吉拉斯)与西班牙的银矿模式有何异同?

- 英国在北美的烟草种植园经济如何与西班牙的矿业帝国互补?

- 现代启示:

- 波托西的尾矿库污染问题是否与当代矿业冲突(如秘鲁伊基托斯铜矿)有历史关联?

- 西班牙的“白银循环”如何影响今日全球贵金属市场?

总结

这张图片通过数据与地图的结合,揭示了西班牙帝国如何通过控制美洲银矿资源构建其全球霸权。波托西与萨卡特卡斯的兴衰,不仅反映了殖民时期的技术、经济与权力博弈,更警示了资源掠夺对生态与社会的长远影响。理解这一历史,有助于我们分析当代的 resource governance(资源治理)与殖民遗产问题。

波托西(Potosí):白银帝国的兴衰与全球影响

波托西是玻利维亚安第斯山脉中的历史名城,因16世纪发现的巨型银矿而成为西班牙殖民地的经济支柱,其兴衰深刻影响了全球贸易、殖民体系与原住民命运。以下从多个维度解析其历史与遗产:

一、历史背景与银矿发现

-

殖民掠夺的起点

- 1545年,西班牙殖民者迭戈·瓜尔帕在波托西的里科山(Cerro Rico,意为“富山”)发现高品位银矿,迅速引发全球关注

。此前,印加帝国虽已开采金属矿产,但因技术限制未深入开发。 - 银矿的发现直接关联明朝经济:16世纪美洲白银通过马尼拉大帆船大量流入中国,支撑了“一条鞭法”的货币体系,但17世纪银价波动间接导致明朝灭亡。

- 1545年,西班牙殖民者迭戈·瓜尔帕在波托西的里科山(Cerro Rico,意为“富山”)发现高品位银矿,迅速引发全球关注

-

城市崛起与全球化

- 1572年,西班牙总督托莱多引入汞齐化法(水银冶炼)和米塔徭役制,使波托西白银年产量在1592年达到顶峰(占全球白银总产量的50%)

。城市人口一度达20万,成为17世纪全球最大、最富有的城市之一 - 波托西通过跨洋贸易网络连接欧洲、亚洲与美洲:白银换取中国的丝绸、瓷器,再通过欧洲商人分销至全球市场。

- 1572年,西班牙总督托莱多引入汞齐化法(水银冶炼)和米塔徭役制,使波托西白银年产量在1592年达到顶峰(占全球白银总产量的50%)

二、殖民剥削与社会代价

-

原住民与奴隶的悲惨境遇

- 米塔徭役制:强制征发印加原住民参与采矿,男性需服役4-6个月,死亡率高达50%。

- 非洲奴隶贸易:16世纪后期引入非洲劳工,矿井环境恶劣(高寒、粉尘、毒气),导致数百万劳工死亡。

- 殖民者通过债务奴役、土地侵占等手段控制原住民,形成“血银”经济。

-

生态与健康灾难

- 矿山开采导致里科山高度下降15米,8000多条矿道破坏山体结构。

- 水银污染引发重金属中毒,矿工普遍患矽肺病,寿命不足40岁。

三、经济影响与全球连锁反应

-

西班牙帝国的支柱

- 波托西白银支撑了西班牙对欧洲、美洲和亚洲的战争(如三十年战争),但也导致国内通货膨胀与工业衰退。

- 18世纪银矿枯竭后,墨西哥取代其地位,但波托西仍是西班牙殖民财富的象征。

-

亚洲贸易与货币体系

- 白银流入中国后,推动南京丝绸、景德镇瓷器等产业发展,但也加剧了清朝对白银的依赖。

- 马尼拉大帆船贸易将波托西银元与亚洲商品(如香料、棉布)连接,形成早期全球化经济网络。

四、遗产与当代困境

-

世界遗产与文化象征

- 1987年,波托西老城被列为联合国教科文组织世界文化遗产,保留了巴洛克建筑(如皇家造币厂、大教堂)和矿业遗迹。

- 里科山仍持续开采银、锡等矿产,但技术改进未能完全解决环境问题。

-

反矿情绪与政策争议

- 殖民时期的剥削导致玻利维亚长期排斥外资矿业,坚持国家控股(至少51%权益),阻碍了锂等资源开发。

- 当地矿工家庭陷入贫困循环,矽肺病与矿难频发,成为社会顽疾。

五、历史反思与启示

波托西的兴衰揭示了殖民掠夺的双重性:

- 积极面:白银推动了全球贸易网络形成,促进了跨文化交流(如中国瓷器与欧洲艺术的融合)。

- 消极面:资源垄断加剧了种族压迫与环境破坏,其遗产至今仍影响拉美经济结构与社会矛盾。

正如学者所言:“波托西的银矿不仅是西班牙的摇钱树,更是全球化的第一块多米诺骨牌。”

7万+

7万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?