Trading-Post Empire(贸易站帝国)解析

(基于历史背景与殖民扩张的关联性分析)

一、定义与核心特征

Trading-post empire(贸易站帝国)是15-17世纪欧洲殖民者建立的以贸易站点为核心的殖民体系,其核心特征是通过控制关键地理位置(如港口、矿区)垄断贸易流通,而非直接统治领土。这种模式强调经济剥削而非全面殖民化,常见于葡萄牙和荷兰的殖民扩张。

二、历史背景与地理范围

-

葡萄牙的贸易网络

• 时间:15世纪末至16世纪(达·伽马1498年抵达印度后加速)。

• 地理范围:

◦ 东线:从非洲西海岸延伸至印度、东南亚(马六甲、澳门),最终连通东亚贸易圈;

◦ 西线:巴西成为重要据点,控制蔗糖与黄金贸易。

• 关键站点:里斯本(贸易枢纽)、果阿(印度)、澳门(中国)。 -

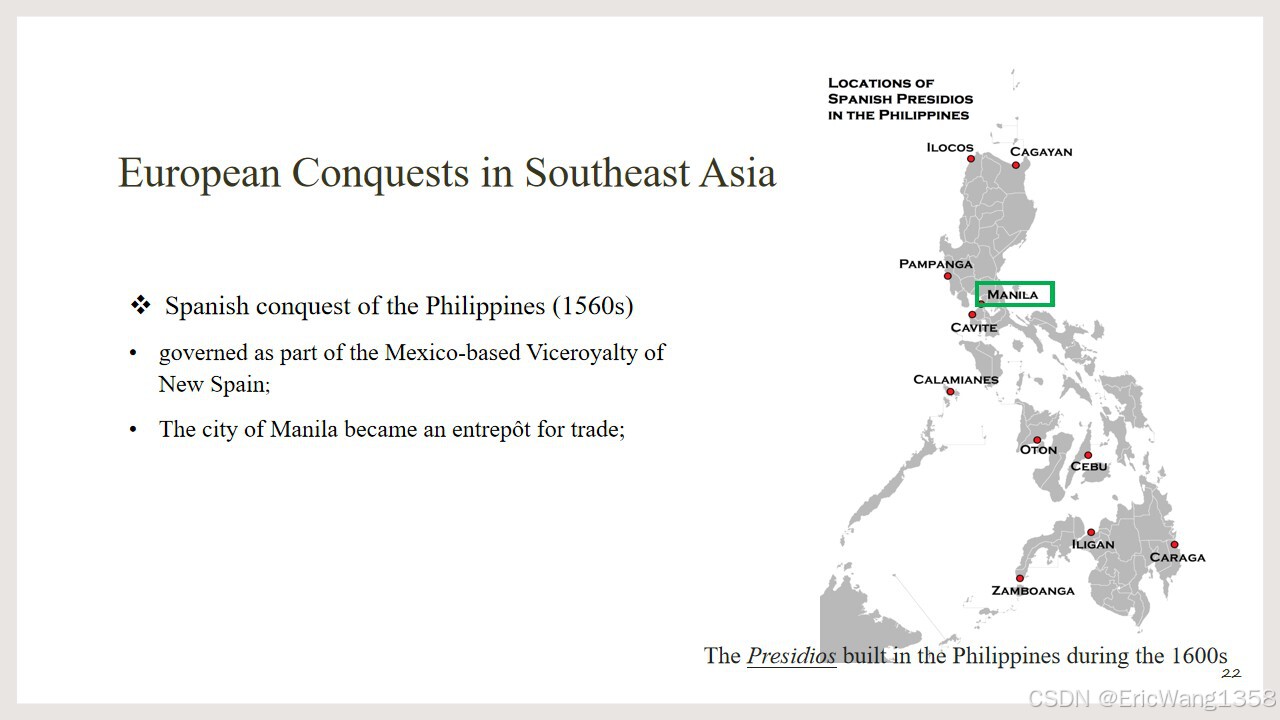

西班牙的补充性贸易

• 西班牙虽以领土殖民(如美洲大陆)为主,但其菲律宾殖民地(1571年建立)成为连接东亚与美洲的枢纽,通过马尼拉大帆船贸易将中国丝绸、瓷器运往美洲,再转运至欧洲。

三、经济影响

-

全球贸易网络的形成

• 葡萄牙通过贸易站控制香料(如丁香、肉桂)和贵金属(如黄金)的流通,打破阿拉伯与奥斯曼帝国的贸易垄断。

• 西班牙则依赖美洲白银支撑全球贸易,形成“白银-丝绸-瓷器”的三角循环。 -

殖民经济结构

• 资源掠夺:葡萄牙在巴西种植甘蔗、开采黄金;西班牙在美洲开发银矿(如波托西)。

• 中间商角色:贸易站作为商品集散地,欧洲殖民者通过低买高卖获取暴利,压榨原住民与非洲劳工。

四、社会与文化影响

-

原住民与非洲劳工的剥削

• 葡萄牙在印度果阿推行“米塔制”强制原住民劳动,死亡率高达50%;在巴西则依赖非洲奴隶种植甘蔗。

• 西班牙在美洲通过“委托监护制”(Encomienda)剥削原住民,导致印第安人口锐减90%以上。 -

跨文化交流与冲突

• 贸易站成为文化交汇点:葡萄牙人将天主教传入亚洲,中国瓷器与欧洲艺术融合;西班牙人将美洲玉米、土豆带回欧洲。

• 疾病传播(如天花)导致原住民社会崩溃,而非洲奴隶的宗教(如伏都教)在美洲形成独特文化融合。

五、与领土殖民的对比

| 维度 | Trading-Post Empire | 领土殖民(如西班牙、英国) |

|---|---|---|

| 核心目标 | 贸易垄断与资源掠夺 | 领土控制与全面统治 |

| 实施手段 | 经济控制、间接统治 | 武力征服、行政体系建立 |

| 社会结构 | 依赖原住民与奴隶劳动力 | 形成同质化殖民社会(如白人主导) |

| 地理分布 | 沿海贸易枢纽(如澳门、马六甲) | 内陆广袤领土(如北美、拉美) |

六、历史遗产与现代启示

- 经济全球化雏形:贸易站帝国奠定了早期全球贸易网络,但其剥削本质导致殖民地长期贫困(如拉美“资源诅咒”)。

- 文化混血与抵抗:跨文化互动催生了多元社会(如拉丁美洲的混血族群),而原住民与非洲奴隶的反抗(如1690年萨卡特卡斯起义)为独立运动埋下伏笔。

总结

Trading-post empire是欧洲殖民扩张的早期形态,以经济利益为核心,通过贸易站点控制全球资源流动。尽管其规模小于后来的领土殖民帝国,但其对全球贸易体系、种族关系与文化融合的深远影响,至今仍体现在经济依赖、文化多样性及殖民创伤等问题中。

一、图片核心信息提炼

-

葡萄牙贸易站帝国的定位:

• 时间最早:15-16世纪,葡萄牙率先建立全球贸易站网络,早于其他欧洲国家。

• 目标明确:控制贸易路线而非直接占领领土,依赖经济垄断而非军事征服。

• 关键人物:阿方索·德·阿尔布克尔克(Afonso d’Albuquerque,1453-1515)是核心推动者。 -

阿方索·德·阿尔布克尔克的贡献:

• 军事与政治成就:

◦ 建立葡萄牙在印度洋的殖民帝国,控制关键港口(如果阿、第乌)。

◦ 强制推行“安全通行证”制度:所有经过其控制海域的商船必须购买通行证,以此垄断香料、丝绸等商品的贸易。

• 战略意义:通过控制海上贸易路线,葡萄牙成为欧洲与亚洲之间贸易的“守门人”。

二、历史背景与葡萄牙贸易站帝国的形成

-

大航海时代的契机:

• 技术突破:葡萄牙的航海技术(如卡拉维尔船、星盘导航)使其能够远航至非洲、印度洋。

• 经济动机:欧洲对香料(如胡椒、丁香)的需求激增,但传统陆路被奥斯曼帝国切断,迫使欧洲寻找海上航线。 -

葡萄牙的殖民策略:

• 轻装上阵:与西班牙不同,葡萄牙未大规模移民,而是以少数驻军控制关键港口和贸易节点。

• 与本地势力的合作:

◦ 在印度洋,葡萄牙与当地苏丹、商人签订条约,允许其继续贸易但需向葡萄牙支付关税。

◦ 在亚洲,通过马六甲海峡控制与中国、日本的贸易(如澳门的建立)。

三、贸易站帝国的运作机制

-

经济控制手段:

• 垄断香料贸易:通过占据马六甲(1511年)、霍尔木兹海峡(1507年)等战略要地,阻断竞争对手(如威尼斯、阿拉伯商人)的贸易路线。

• 安全通行证制度:阿方索·德·阿尔布克尔克强制商船购买通行证,征收高额税费,确保葡萄牙从中牟利。 -

军事防御体系:

• 要塞建设:在果阿、第乌等地修建坚固的堡垒(如阿瓜达堡垒),抵御外来攻击。

• 海军巡逻:部署战舰保护贸易航线,打击海盗和其他欧洲竞争者(如荷兰、英国)。

四、与西班牙领土殖民的对比

| 对比维度 | 葡萄牙贸易站帝国 | 西班牙领土殖民帝国 |

|---|---|---|

| 核心目标 | 控制贸易路线与经济利益 | 掌控领土与资源掠夺(如银矿、种植园) |

| 实施方式 | 建立港口与要塞,依赖少数驻军 | 大规模移民,推行同化政策(如传教) |

| 文化影响 | 间接影响本地社会(如贸易税收) | 直接摧毁原住民社会结构(如米塔制) |

| 典型代表 | 果阿、马六甲、澳门 | 墨西哥、秘鲁、菲律宾 |

五、历史影响与遗产

-

对全球经济的影响:

• 打破奥斯曼帝国对香料贸易的垄断,推动欧洲与亚洲的直接联系,加速全球化进程。

• 激励其他国家(如荷兰、英国)效仿,引发殖民竞争与“海洋霸权”争夺。 -

对葡萄牙自身的影响:

• 短期内获得巨额财富(如香料贸易利润占国家财政的60%),但过度依赖单一商品导致经济脆弱。

• 长期殖民地管理成本高昂,最终在17世纪被荷兰取代海上霸主地位。 -

对殖民地社会的启示:

• 葡萄牙在亚洲的贸易站(如澳门)成为文化交融的典范,至今保留中西合璧的建筑与习俗。

• 非洲与亚洲的原住民社会因贸易站的存在而被卷入全球资本主义体系,加速了传统经济的瓦解。

六、学习建议与答题思路

例题:

“分析葡萄牙贸易站帝国为何选择‘控制贸易路线’而非领土扩张,并评价其历史影响。”

解题步骤:

-

原因分析:

• 经济考量:香料等商品利润极高,控制贸易路线比占领领土更直接获利。

• 技术限制:葡萄牙海军力量不足以长期维持庞大领土的统治。

• 竞争环境:需快速抢占关键节点以对抗奥斯曼帝国和新兴殖民国家。 -

影响论证:

• 积极面:推动全球贸易网络形成,促进跨文化交流(如澳门的中西文化融合)。

• 消极面:加剧殖民国家对资源的掠夺性依赖,为后续殖民冲突埋下隐患。

总结

葡萄牙贸易站帝国是早期殖民主义的典型代表,其“以商制霸”的策略深刻影响了全球贸易格局。阿方索·德·阿尔布克尔克通过军事与经济手段建立的贸易网络,不仅巩固了葡萄牙的海上霸权,更为欧洲的殖民扩张提供了范本。理解这一历史,有助于我们分析全球化早期的动力机制与殖民主义的多样性。**

一、葡萄牙印度洋控制力衰退的原因

-

根本原因——国力局限:

• 国家规模小:葡萄牙本土领土有限,人口基数小(16世纪仅约100万),难以支撑长期海军建设和海外驻军。

• 经济单一化:过度依赖香料贸易利润(占财政收入的60%以上),缺乏多元化产业抗风险能力。 -

直接挑战——殖民竞争加剧:

• 荷兰与英国崛起:17世纪初,荷兰凭借更强的海军(如东印度公司舰队)和商业资本,逐步取代葡萄牙在印度洋的地位(如夺取马六甲、锡兰)。

• 西班牙的牵制:西班牙虽以领土殖民为主,但其“白银舰队”与葡萄牙共享大西洋航线,分散了葡萄牙的资源投入。 -

内部管理缺陷:

• 腐败与效率低下:葡萄牙殖民地官员贪污严重,贸易站税收被层层克扣,削弱了经济收益。

• 军事防御薄弱:果阿、第乌等要塞因维修不足逐渐失守(如1661年果阿被印度马拉塔人攻陷)。

二、贸易站帝国的跨文化交流作用

-

文化交汇的典型案例:

• 澳门的中西合璧:葡萄牙通过贸易站澳门引入欧洲建筑(如大三巴教堂)、法律体系,同时吸收中国儒家文化(如科举制度影响当地教育)。

• 宗教传播与融合:天主教传教士在亚洲推广基督教,但本土信仰(如印度的印度教)仍占主导地位,形成“宗教共存”现象。 -

经济网络的枢纽功能:

• 商品流通中心:葡萄牙贸易站将中国的丝绸、瓷器运往欧洲,再将欧洲的毛织品、火器销往亚洲和非洲。

• 劳动力迁移通道:非洲奴隶通过贸易站被运往亚洲(如印尼甘蔗种植园),形成早期跨大西洋三角贸易雏形。

三、贸易站帝国对欧洲扩张的限制

-

与美洲定居帝国的本质区别:

• 领土控制 vs. 贸易垄断:

◦ 西班牙通过屠杀原住民、强迫劳动(如米塔制)建立美洲殖民地,追求资源掠夺与人口控制;

◦ 葡萄牙则以贸易站为核心,依赖本地商人合作,避免大规模军事占领(如仅在马六甲驻军200人)。 -

对非洲与亚洲入侵的抑制:

• 文化屏障作用:葡萄牙贸易站通过与本地苏丹、酋长签订条约,允许其保留部分自治权,减少了欧洲直接殖民的阻力。

• 疾病传播限制:相比美洲,非洲与亚洲人口密度高、免疫力较强,欧洲殖民者更易因疾病(如疟疾)失败(如葡属安哥拉早期殖民失败)。

四、历史影响与当代启示

-

对全球化进程的推动:

• 葡萄牙贸易站帝国建立了早期全球贸易网络,其“以商制霸”模式预示了资本主义经济的扩张逻辑。

• 促进了跨洋文化交流(如“澳门学”研究中西方科技、艺术的交融)。 -

对葡萄牙自身的警示:

• 过度依赖单一资源与海外利润导致国力衰退,警示现代国家需平衡经济多元化与战略可持续性。 -

对后殖民时代的启示:

• 贸易站帝国的“非领土化”剥削模式,与当代跨国公司的资源掠夺有何异同?

• 如何从历史中汲取教训,构建更公平的全球化秩序?

1434

1434

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?