目录

1.3 异构计算的崛起:CPU, GPU, NPU及其他加速器

4.2 CMN系列演进:CMN-600, CMN-650, CMN-700, CMN-R...

第一部分:基石与背景——走进一致性互连的世界

第1章 绪论:为什么需要CMN?

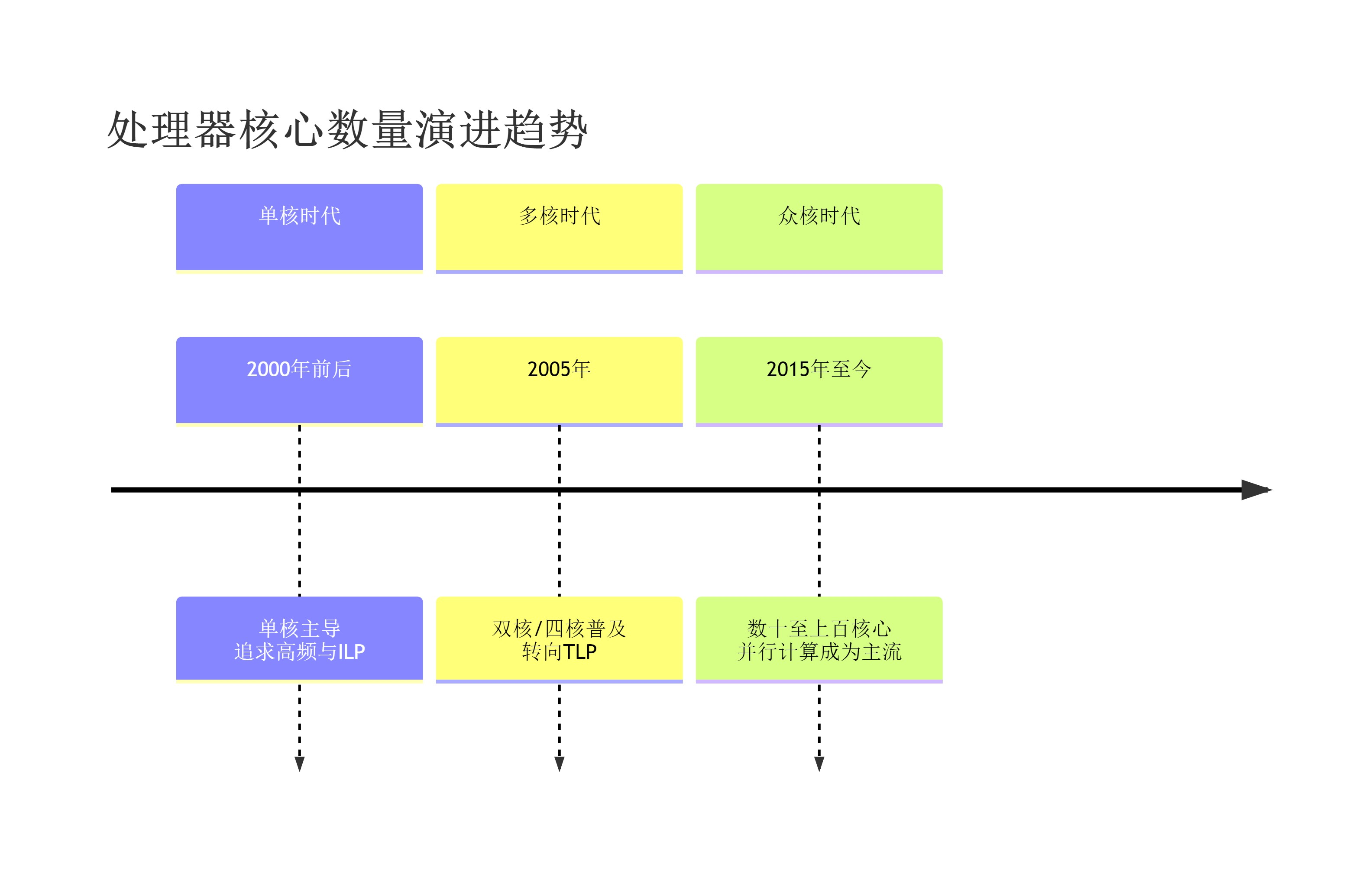

1.1 从单核到众核:处理器演进的必然趋势

在计算技术的漫漫长河中,我们见证了一个清晰且不可逆转的潮流:从孜孜不倦地提升单个处理核心的“智商”(频率与指令级并行),转向协同成百上千个核心的“群智”(线程级与数据级并行)。这一转变并非偶然,而是物理规律与市场需求共同作用下的必然选择。

1.1.1 单核时代的辉煌与瓶颈

21世纪初,处理器性能的提升主要遵循“德纳德缩放比例定律”的预言,通过半导体工艺的迭代,我们得以在单位面积上集成更多晶体管,同时提升时钟频率、降低功耗。这一时期,架构师们专注于挖掘单个核心的潜力,发展了诸如流水线、超标量、乱序执行、分支预测 等复杂的指令级并行技术。单核处理器的性能一路高歌猛进。

然而,好景不长。我们很快撞上了“功率墙”。晶体管的动态功耗与时钟频率和电压的平方成正比(P ∝ CV²f)。当频率提升到一定程度后,功耗和散热问题变得无法克服。著名的“处理器功耗危机”预示着,单纯依靠提升频率来换取性能的道路已经走到了尽头。此外,指令级并行的挖掘也日趋饱和,复杂的控制逻辑带来了巨大的面积开销和边际效益递减。

1.1.2 多核与众核时代的开启

面对单核的困境,工业界找到了新的出路:与其制造一个更快的大脑,不如集成多个、甚至大量的大脑协同工作。这便是多核处理器时代的开启。通过在一个芯片上集成两个或多个完整的执行核心,系统可以在不显著提高单个核心频率和复杂度的前提下,通过并行处理多个线程来提升整体吞吐量。

这一趋势不断发展,从双核、四核,演进到今天在服务器、数据中心领域常见的64核、96核甚至128核 的“众核”处理器。ARM的Neoverse系列、AMD的EPYC系列、Ampere的Altra系列都是这一时代的杰出代表。

1.1.3 “核”之泛滥带来的新挑战

然而,核心数量的简单堆砌并不能线性地带来性能提升。一个核心的运算结果如何传递给另一个核心?多个核心如何高效、无误地访问同一份数据?当所有核心都争抢着访问内存时,如何避免拥堵?这些问题,将我们引向了本章的核心——片上互连。如果说处理核心是SoC的“大脑”,那么互连架构就是决定这些“大脑”能否高效协作的“神经网络”。一个拙劣的互连设计,会让再强大的核心集群也陷入“脑梗阻”的窘境。

1.2 性能瓶颈的转移:记忆墙与互连墙

随着核心数量的爆炸式增长,系统性能的瓶颈发生了根本性的转移。我们面临着两大著名的“墙”。

1.2.1 记忆墙

“记忆墙”问题由来已久。它描述了处理器速度与内存速度之间不断扩大的差距。处理器的计算速度每两年翻一番,而内存的访问速度每年仅提升约10%。这导致处理器花费大量时间“等待”数据从内存中读取,其计算能力无法得到充分发挥。

为了缓解记忆墙,我们引入了多级缓存体系。但在众核场景下,缓存一致性 成为了新的难题。如何保证核心A的本地缓存、核心B的本地缓存以及主内存中的同一份数据副本是完全一致的?如果核心A修改了数据,核心B必须能“看到”这个修改,否则将导致程序错误。维护这种一致性的任务,就落在了片上互连的肩上。

1.2.2 互连墙

当核心数量较少时,传统的共享总线尚可应付。但随着核心数量增加,总线式的共享介质成为严重的性能瓶颈和单点故障源。“互连墙” 指的是,互连网络本身成为限制系统整体性能和可扩展性的主要因素。

一个低效的互连会带来:

-

高延迟: 数据包在芯片内需要经过很长的路径和多次跳转才能到达目的地。

-

低带宽: 共享通道无法满足所有核心同时通信的需求。

-

可扩展性差: 增加核心数量会导致性能急剧下降,而非线性提升。

为了突破互连墙,计算机架构师从大规模并行计算领域的计算机网络中汲取灵感,将片上网络(Network-on-Chip, NoC) 的概念引入到芯片设计中来。NoC将芯片内的通信从基于“公路”(总线)的模式,转变为基于“城市交通网络”(路由交换)的模式,从而实现了高带宽、低延迟和出色的可扩展性。

1.3 异构计算的崛起:CPU, GPU, NPU及其他加速器

现代SoC的复杂性不仅在于核心数量的增加,更在于计算单元的多样化。我们进入了异构计算 的时代。

1.3.1 什么是异构计算?

异构计算是指在一个系统中集成不同类型、为不同任务优化的处理单元,让它们各司其职,协同完成计算任务。典型的现代SoC可能包含:

-

CPU: 擅长复杂的控制流任务和通用计算,具有强大的单线程性能和分支预测能力。

-

GPU: 拥有大量简单的算术逻辑单元,专为高度并行的图形渲染和科学计算设计。

-

NPU: 针对神经网络模型的矩阵乘加等运算进行极致优化,能效比极高。

-

DSP、ISP、视频编解码器等 各种功能固定的加速器。

1.3.2 异构计算对互连的挑战

异构计算带来了前所未有的效率提升,但也对互连架构提出了更严峻的挑战:

-

数据共享与一致性: CPU准备的数据,GPU需要处理;NPU计算出的结果,CPU需要读取。这些不同类型的计算单元必须能够高效、正确地共享数据。这就要求互连网络能够为不支持缓存一致性协议的加速器(如传统GPU/DMA)也提供一致性支持,否则就需要软件手动维护缓存一致性,带来巨大开销和编程复杂性。

-

服务质量: 不同的计算单元对延迟和带宽的敏感性不同。例如,CPU对延迟极其敏感,而GPU对带宽要求更高。互连需要能够区分流量优先级,保证关键任务的低延迟。

-

统一的地址空间: 理想的异构编程模型是让所有计算单元看到同一个统一的物理地址空间,简化编程。这要求互连能够理解并正确路由来自所有单元的访问请求。

1.4 共享内存与缓存一致性:现代SoC的基石

为了简化多核与异构编程,共享内存模型 成为了事实上的标准。在这个模型中,所有处理核心和加速器共享同一个物理内存地址空间。任何一个单元都可以通过Load/Store指令(或等效操作)访问内存中的任何位置。

1.4.1 缓存一致性的本质问题

为了弥补内存墙,每个处理单元都有自己的本地缓存。这就引出了缓存一致性 的核心问题:当一个处理单元修改了其本地缓存中的数据后,如何保证所有其他处理单元的缓存中对应的数据副本能够得到更新或失效,从而确保所有观察者看到的是同一个最新的数据值?

我们通过一个简单的例子来理解不一致性导致的错误:

假设核心A和核心B的缓存中都缓存了内存地址X的数据,初始值为0。

-

核心A执行

X = 1,这个写操作只更新了核心A的本地缓存。 -

核心B读取X。如果互连没有维护一致性,核心B将从它自己的缓存中读到旧值0,而不是核心A写入的新值1。这将导致程序逻辑错误。

1.4.2 一致性协议:硬件自动化的解决方案

为了解决这个问题,硬件需要实现一套缓存一致性协议。这套协议通过一系列的消息传递和状态机转换,自动地在幕后维护所有缓存副本的一致性。对软件程序员而言,这个过程是透明的,他们可以像在单核单缓存系统上一样编程,极大地降低了开发难度。

ARM CMN实现的正是一套先进的、基于目录的缓存一致性协议,我们将在后续章节深入探讨。

1.5 ARM Neoverse:基础设施新时代的引领者

在数据中心、云计算、5G网络和边缘计算等“基础设施”领域,对计算性能、能效和总拥有成本的要求达到了前所未有的高度。为了占领这一战略市场,ARM推出了Neoverse 计算平台。

1.5.1 Neoverse的雄心

ARM Neoverse并非单一的CPU核心设计,而是一个涵盖IP核、互连技术、软件生态和系统设计的完整平台。其目标是提供可预测的、持续演进的性能与能效,为基础设施领域的客户提供坚实的基石。

1.5.2 CMN:Neoverse平台的“大动脉”

在Neoverse平台中,CMN正是其片上互连的解决方案。它是连接Neoverse CPU核心、系统级缓存、内存控制器、高速I/O(如PCIe)以及其他加速器的核心枢纽。一个强大的Neoverse SoC,必然依赖于一个强大、可扩展的CMN实例。可以说,CMN的性能和特性,直接决定了整个Neoverse平台的最终表现。

1.6 CMN的使命:承载未来计算的骨干网络

综合以上所有趋势和挑战,ARM CMN的使命与定位已经非常清晰:

CMN是一种高性能、可扩展、支持缓存一致性的片上网络,它旨在成为未来众核、异构SoC的“骨干网络”或“计算织物”。

它的核心价值体现在:

-

一致性规模扩展: 通过基于目录的协议,支持从几十到上百个一致性节点的无缝扩展。

-

异构集成: 为CPU、GPU、NPU和各类加速器提供硬件一致性支持,简化编程模型。

-

高性能保障: 提供高带宽、低延迟的通信能力,并通过QoS机制保障关键应用的体验。

-

降低系统复杂度: 将复杂的分布式一致性管理封装在硬件之中,对软件呈现一个简单的共享内存视图。

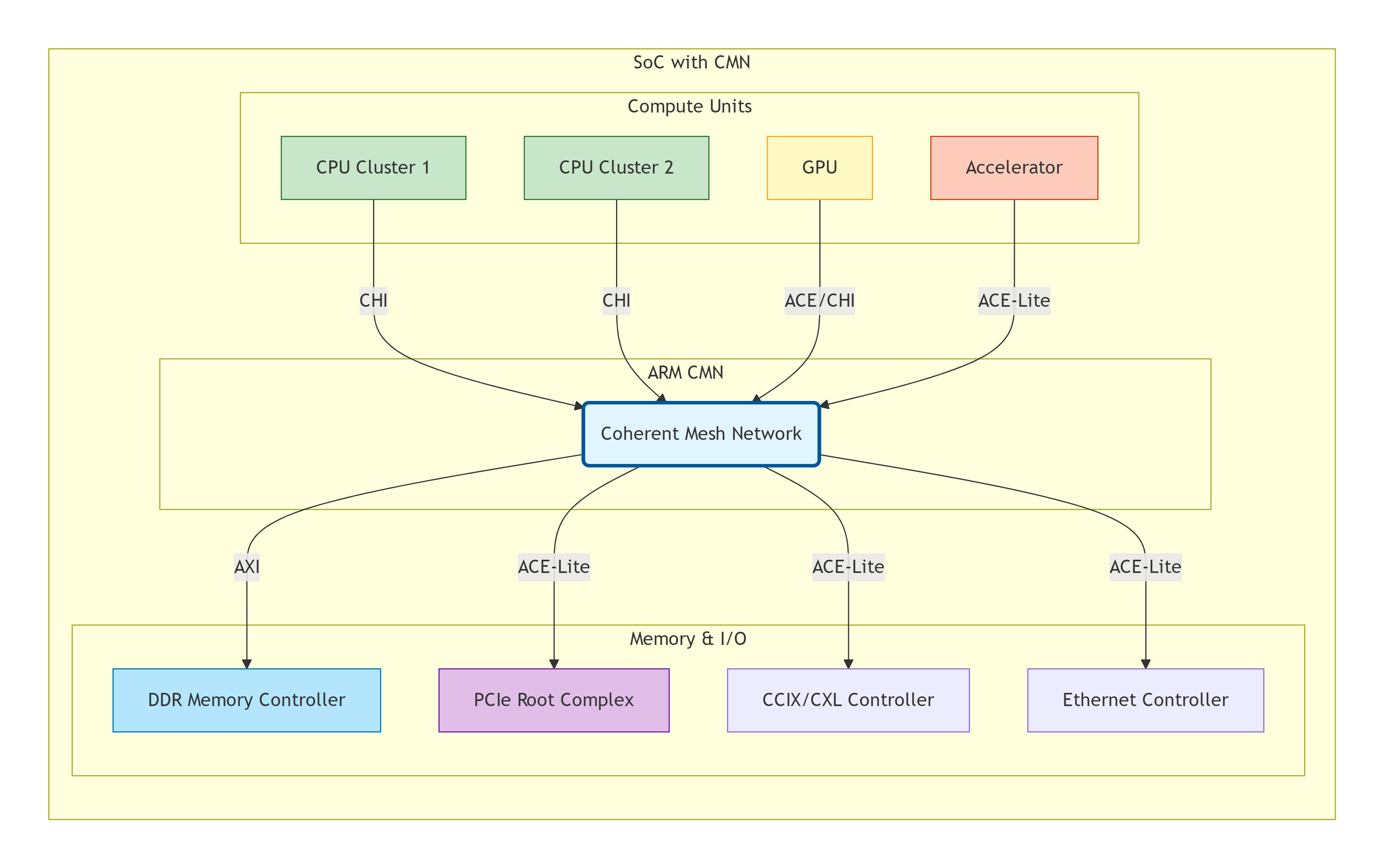

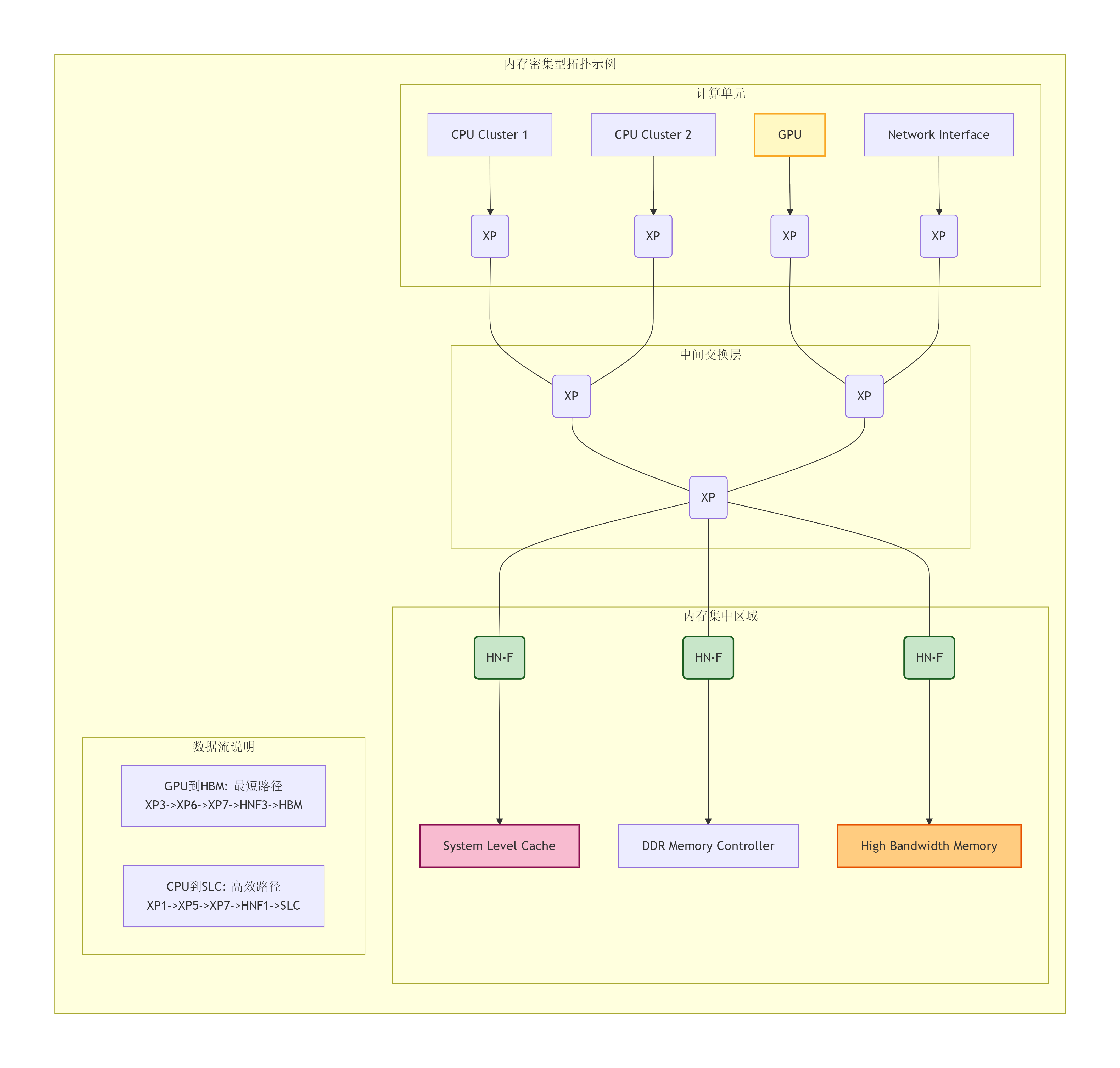

为了直观理解CMN在SoC中的核心地位,请参见以下一个高度简化的基于CMN的SoC架构图:

在上图中,CMN处于绝对的中心位置,所有计算单元、I/O单元和内存单元都通过它连接在一起。它就像一座城市的中央交通枢纽,所有数据流都必须经过它的调度和路由,才能准确、高效地到达目的地。

总结

本章我们回顾了从单核到众核、从同构到异构的计算演进史,剖析了记忆墙与互连墙带来的挑战,并明确了共享内存与缓存一致性在现代SoC中的基石地位。在此背景下,ARM CMN作为Neoverse战略的核心组成部分,其使命就是为解决这些复杂问题而生,为未来高性能计算提供一个强大、可靠、一致的互连骨干。

在接下来的章节中,我们将首先深入了解片上互连技术的发展史和缓存一致性的基本原理,为最终深入CMN的架构细节打下坚实的理论基础。

第2章 片上互连技术演进史

2.1 总线时代:AMBA AXI, AHB, APB

在SoC设计的早期,当系统中只有少数几个功能模块时,总线 是最直观、最简单的互连方式。它类似于一条共享的"高速公路",所有主设备(如CPU、DMA)和从设备(如内存控制器、外设)都连接到这条公路上,通过一套仲裁机制来决定谁在何时可以使用这条公路。

2.1.1 优势与局限性

-

优势:

-

结构简单: 概念清晰,易于设计和验证。

-

面积功耗小: 共享的物理线路,连接数量线性增长,在模块较少时资源开销小。

-

低延迟(在无竞争时): 如果只有一个主设备需要通信,它可以几乎直接访问从设备。

-

-

局限性:

-

可扩展性差: 这是总线最致命的弱点。随着主设备数量的增加,仲裁开销急剧增大,带宽成为整个系统的瓶颈。所有通信共享同一带宽,一个主设备的长时间占用会阻塞所有其他主设备。

-

时钟频率受限: 长走线、高负载(所有设备都连接到同一组线上)导致物理设计困难,难以在高频率下工作。

-

单点故障: 总线本身或中央仲裁器一旦出现问题,整个系统通信瘫痪。

-

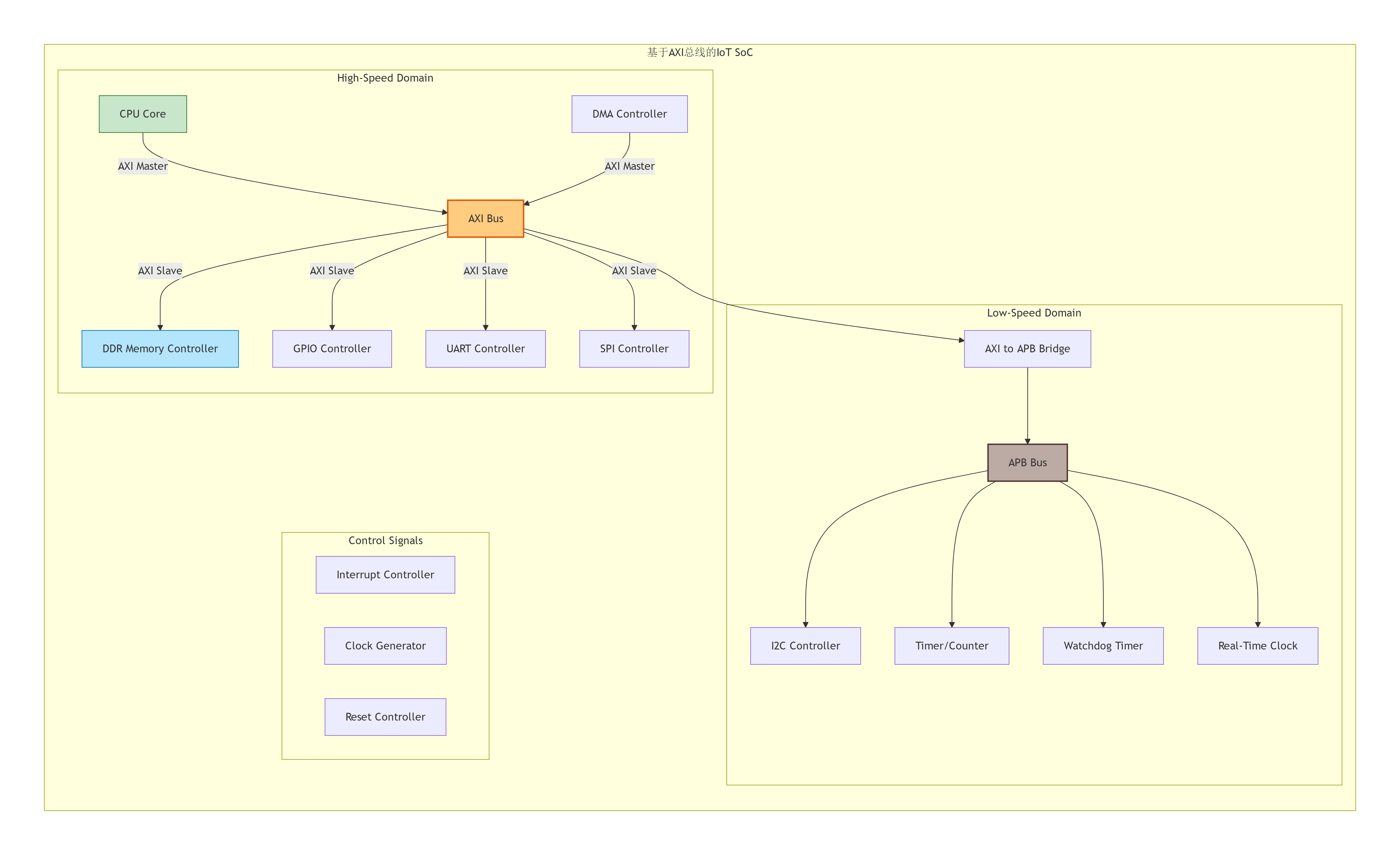

2.1.2 示例:一个基于AXI总线的小型SoC

ARM的AMBA 协议族是总线时代的黄金标准。从早期的ASB、APB,到主流的AHB,再到高性能的AXI,它们共同支撑了数以亿计的嵌入式设备。

下图展示了一个基于AXI总线的小型物联网SoC:

在这个系统中:

-

CPU 和 DMA 作为主设备,可以发起读写请求。

-

AXI总线(包含地址、数据、响应通道)是共享的通信介质。

-

一个中央仲裁器(内置于AXI总线互联结构中,图中未单独示出)负责处理来自CPU和DMA的请求,并决定哪个主设备获得总线使用权。

-

高速内存和外设(如DMC, SPI)作为AXI从设备。

-

低速外设(如I2C, Timer)则通过一个AXI-to-APB桥 连接到APB总线上,以降低功耗和复杂度。

工作场景举例:

当CPU需要读取内存,同时DMA需要写入UART时:

-

CPU和DMA同时向仲裁器发出请求。

-

仲裁器根据预设优先级(例如CPU优先级更高)授予CPU总线使用权。

-

CPU完成其内存读事务,期间DMA必须等待。

-

CPU释放总线后,仲裁器再授予DMA使用权,DMA执行UART写事务。

可以看到,事务是串行进行的。在任一时刻,只有一对主从设备可以进行通信。这种模式在简单的控制系统中足够有效,但在需要并行处理数据的高性能系统中,它很快成为性能瓶颈。

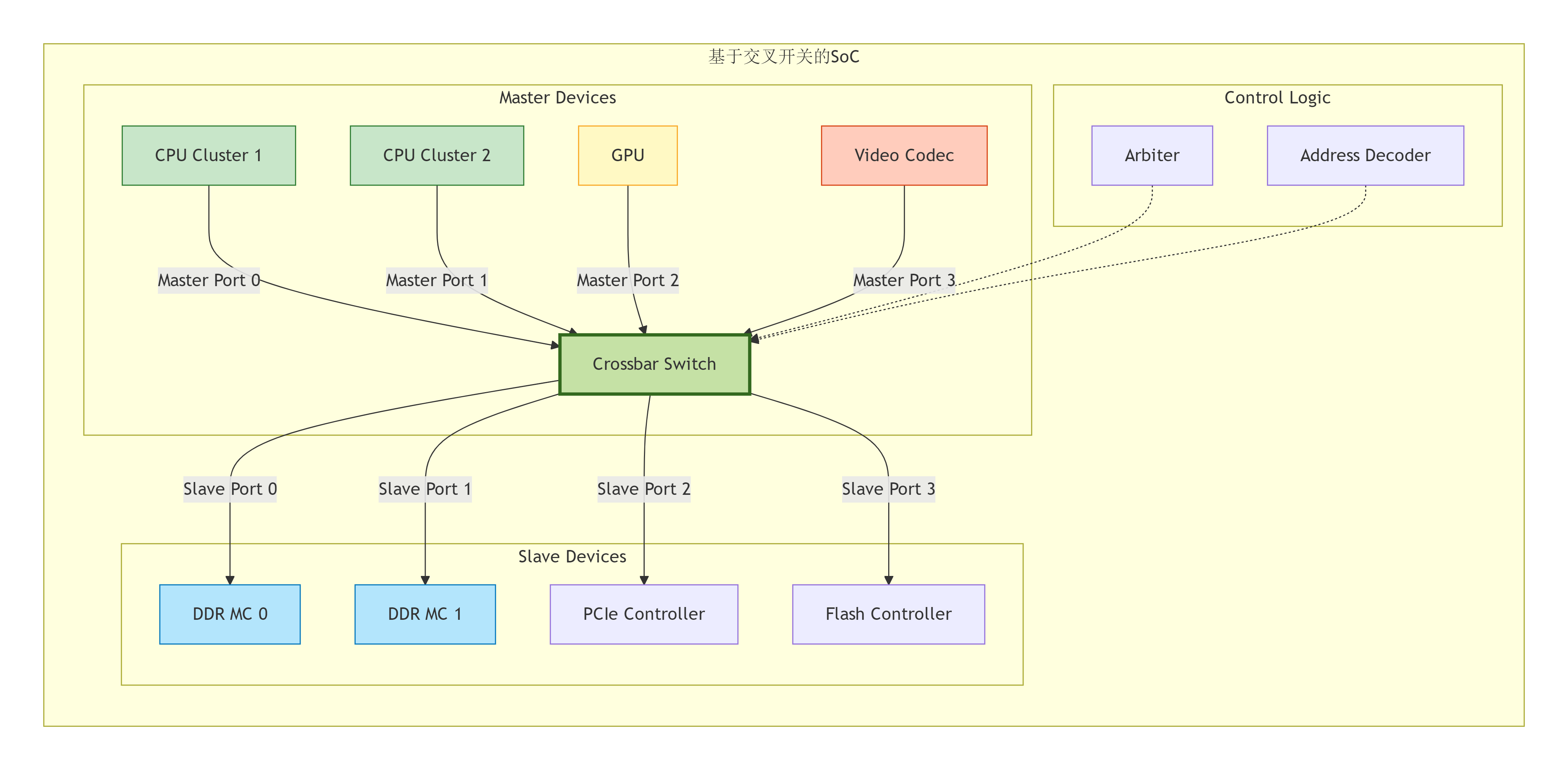

2.2 交叉开关时代:初步的并行性探索

为了克服总线的串行瓶颈,交叉开关 被引入。它本质上一个多端口的交换机,允许在输入和输出端口之间建立多个并行的、点对点的连接。

2.2.1 交叉开关的工作原理

想象一个电话总机接线板,操作员可以将任意一个呼入线路连接到任意一个呼出线路。交叉开关也是如此,其内部有一个开关矩阵,可以动态地将多个输入端口与多个输出端口同时连接起来,只要这些连接不冲突(即多个输入不争抢同一个输出)。

2.2.2 优势与局限性

-

优势:

-

高带宽与并行性: 这是最核心的优势。多个主设备可以同时访问不同的从设备,极大地提升了系统整体吞吐量。

-

可扩展性提升: 相比总线,可以支持更多的主设备,而不会导致性能急剧下降。

-

-

局限性:

-

硬件复杂度与面积开销: 交叉开关的硬件资源(如多路器、仲裁器、连线)随着端口数量的平方(O(N²))增长。一个16x16的交叉开关比8x8的复杂数倍。这在芯片面积和功耗上是巨大的代价。

-

仲裁复杂度: 虽然并行性提高,但当多个主设备竞争同一个从设备时,仍然需要仲裁。仲裁逻辑变得更加复杂。

-

物理设计挑战: 大量的并行连线在高频率下会带来显著的拥塞和时序问题。

-

2.2.3 示例:一个基于交叉开关的中等规模SoC

交叉开关常用于连接多个需要高带宽的主设备(如多个CPU集群、GPU)到多个内存控制器。

下图展示了一个使用交叉开关的SoC:

在这个系统中:

-

四个主设备(CPU集群、GPU、视频编解码器)和四个从设备(内存控制器等)连接到交叉开关。

-

理想并行场景: CPU Cluster 1访问DDR MC 0,同时GPU访问DDR MC 1,Video Codec访问PCIe控制器。这三笔事务可以同时进行,因为它们的路径没有冲突。

-

竞争场景: 如果CPU Cluster 1和CPU Cluster 2同时想要访问DDR MC 0,那么交叉开关内部的仲裁器(针对Slave Port 0)就需要决定哪个主设备的请求优先被服务。

交叉开关是总线到NoC之间的一个重要过渡技术。它在今天仍然被广泛用于小规模、高性能的互连场景,例如在CPU集群内部或多个内存控制器之间的连接。

2.3 片上网络时代:革命性的范式转移

当系统规模持续扩大,达到数十甚至上百个计算单元和IP时,无论是总线还是交叉开关,都无法在面积、功耗和性能之间取得平衡。这时,架构师们从宏观的网络技术中获得了灵感,将分组交换 和网络拓扑 的概念引入芯片设计,从而诞生了片上网络。

2.3.1 NoC基本概念:路由、流控、拓扑

NoC将芯片上的通信抽象为一个微缩的网络。它由路由器 和链路 组成。

-

路由器: 位于网格的交点,负责接收、缓存、仲裁和转发数据包。它是网络中的"十字路口交警"。

-

链路: 连接路由器的物理连线,是数据包传输的"道路"。

-

数据包: 通信的基本单位,包含头部(目标地址、源地址等)和载荷(实际数据)。

-

路由: 决定数据包从源路由器到目标路由器所经过路径的算法。例如,简单的XY路由 先沿X轴方向走,再沿Y轴方向走。

-

流控: 管理网络资源(如缓冲区、链路带宽)的分配,防止网络拥塞。常见的机制有虚通道。

-

拓扑: 路由器与链路的连接方式,决定了网络的结构和性能。2D Mesh 是最常见的一种。

2.3.2 主流NoC技术对比

| 拓扑结构 | 描述 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 2D Mesh | 路由器呈网格状排列,每个路由器连接东西南北四个邻居和本地一个IP。 | 结构规整,易于物理设计,可扩展性好。 | 网络直径随节点数平方根增长,边缘节点通信延迟大。 | 通用众核处理器,如Intel Xeon Phi, Tilera。 |

| Torus | Mesh的变种,边缘路由器互相连接,形成环面。 | 网络直径比Mesh小,路径多样性更好。 | 环绕连接导致长导线,时序挑战大。 | 高性能计算。 |

| Fat Tree | 一种树形结构,越靠近树根,链路带宽越宽。 | 对分带宽高,延迟可预测。 | 路由器数量和连线复杂度高。 | 网络交换机,数据中心互连。 |

| Butterfly | 多级交换网络。 | 高带宽,低直径。 | 路径单一,对故障敏感。 | 在NoC中较少使用。 |

2.3.3 NoC的优势

-

卓越的可扩展性: 增加IP模块只需在网格的空位添加一个新的路由器和链路即可,系统架构无需推倒重来。

-

高并发带宽: 网络中有多条路径可以同时传输数据,整体带宽远超共享总线。

-

模块化与可重用性: 设计好的路由器IP可以复用在不同的项目中。

-

功耗和时序优化: 较短的本地链路比全局总线更容易实现高频率和低功耗。

2.4 一致性片上网络:CMN的核心定位

传统的NoC解决了通信问题,但它只是一个"哑"网络,像邮政系统一样,只负责传递信封(数据包),不关心信封里的内容。对于需要维护缓存一致性的众核系统,这还不够。

一致性协议(如监听或目录)会产生大量的控制消息(如读请求、失效命令、响应等)。如果这些消息通过一个普通的、对一致性协议一无所知的NoC来传输,会产生两个问题:

-

效率低下: 网络无法对一致性消息进行优化,例如无法优先传递关键的响应消息。

-

功能缺失: 网络本身不参与一致性协议,协议的逻辑完全由外部节点(如CPU缓存、Home Agent)实现,增加了这些节点的设计和复杂度。

2.4.1 将一致性协议与NoC深度融合

一致性片上网络 是NoC演进的高级形态。它将一致性协议的逻辑与片上网络的数据通路与控制逻辑进行了深度的、有意识的融合。ARM CMN就是这一理念的杰出代表。

在CMN中:

-

网络是有状态的: 网络中的某些节点(如主节点HN-F)本身就维护着目录信息,参与一致性状态机的维护。

-

协议感知的路由: 网络知道它传输的是请求、响应还是侦探消息,并可能采取不同的路由策略或优先级。

-

优化的微架构: 整个网络的微架构(缓冲区大小、虚通道数量、流水线级数)都是为了高效传输一致性协议的消息而精心设计的。

这种融合带来了质的飞跃:

-

性能提升: 通过协议感知的优化,显著降低了一致性事务的处理延迟。

-

可扩展性增强: 将一致性职责分布到网络的多个节点上,避免了中央瓶颈。

-

简化IP设计: 连接到CMN的IP(如CPU核心)可以依赖CMN来处理复杂的一致性全局事务,自身只需关注本地缓存的管理。

总结

本章我们追溯了片上互连技术从简单的共享总线,到并行的交叉开关,再到可扩展的片上网络,最终演进到智能的一致性片上网络的完整历程。每一次演进都是为了解决前一代技术在规模、性能或功能上的瓶颈。

ARM CMN正站在这一演进历程的顶峰,它不是一个普通的NoC,而是一个为承载ARM下一代计算平台一致性流量而量身定制的、高度集成化的一致性互连架构。理解了这一背景,我们才能更好地欣赏其在后续章节中展现出的精妙设计与强大能力。

第3章 缓存一致性基础

3.1 缓存一致性的本质问题:为何会出现数据不一致?

缓存一致性是现代多核系统的核心挑战之一。要理解它,我们首先必须认识到,缓存的存在本身就是为了解决处理器与内存之间的速度鸿沟。然而,当同一份数据的多个副本存在于不同处理器的私有缓存中时,对这些副本的更新操作就会引发一致性问题。

3.1.1 缓存不一致的根源

不一致性的根源在于一个内存位置的多个副本被分散在不同地方,且其中一个副本被修改后,其他副本未能及时同步或失效。这违背了程序员对共享内存的直观预期:对一个内存地址的写入,应该对所有后续的读取者立即可见。

3.1.2 举例说明多核下的数据冲突

让我们通过一个经典的例子来具体化这个问题。假设一个双核系统,核心A和核心B的私有缓存中都缓存了内存地址X的数据,初始值为0。

场景:生产者-消费者模型

-

核心A(生产者): 负责计算并更新

X的值。 -

核心B(消费者): 负责读取

X的值并使用。

没有缓存一致性协议时的事件序列:

这个序列清晰地展示了问题:

-

核心A将

X更新为1,但这个写操作只停留在其本地缓存中,并未立即写回主内存(这是出于性能考虑,写回可能延迟发生)。 -

核心B随后读取

X。由于它缓存中的X副本还是旧值0,且没有机制告知它这个值已失效,它便读到了这个过时的、错误的值。

这就是典型的陈旧数据读取 问题。如果没有硬件一致性协议,软件程序员将不得不使用非常复杂且低效的内存屏障或显式缓存刷新指令来手动维护一致性,这几乎是不可能的任务。

3.2 一致性协议的核心概念

为了解决上述问题,硬件设计了一套精密的"通讯规则",即缓存一致性协议。所有缓存控制器都遵循这套规则,通过相互发送消息来协调对共享数据的操作。

3.2.1 状态机模型(MOESI及其变种)

一致性协议的核心是定义缓存行(Cache Line)可能处于的几种状态,以及触发状态迁移的事件(如本地读写、远程读写请求)。最著名的模型是MOESI,它定义了五种状态:

-

M - 修改: 该缓存行是当前系统中唯一正确的副本。它已被修改,与主内存中的数据不一致。缓存有责任在将来某个时刻将其写回内存。

-

O - 拥有: 该缓存行是当前正确的副本,可能与主内存一致也可能不一致。系统中可能存在其他S状态的副本,但只有处于O状态的缓存有权响应数据或使其失效。它是数据的"负责人"。

-

E - 独占: 该缓存行是当前系统中唯一干净的副本。它与主内存一致。核心可以放心地读写它,而无需通知其他核心。

-

S - 共享: 该缓存行是只读的、干净的副本。它与主内存一致,并且系统中可能存在其他S或O状态的副本。

-

I - 无效: 该缓存行副本是陈旧的,不能使用。任何对该数据的读取或写入都必须先通过一致性协议获取一份有效副本。

MOESI协议的状态迁移图非常复杂,但其精髓在于,任何可能导致数据不一致的操作都会触发状态迁移和消息传递,从而迫使所有相关缓存协同更新其状态。

3.2.2 请求类型与事务

一致性协议通过一系列标准化的"事务"或"消息"来运作。主要的事务类型包括:

-

读请求: 核心请求读取一个缓存行。

-

读独占/写请求: 核心意图修改一个缓存行,请求独占所有权。

-

无效化请求: 要求其他缓存将其指定缓存行的副本置为I状态。

-

响应: 对请求的回复,可能包含数据或确认信息。

3.2.3 窥探与目录

如何知道一个缓存行在其他缓存中是否有副本?有两种主流方法:

-

窥探: 将所有读写请求广播到系统中所有缓存。每个缓存控制器持续"窥探"总线上的事务,如果发现与自己缓存的数据相关,则采取相应行动(如失效副本或提供数据)。这种方法简单,但广播流量随核心数增加而急剧增长,可扩展性差。

-

目录: 使用一个中心化的目录来记录每个缓存行当前被哪些核心所共享。当发生写请求时,只需根据目录记录,向那些持有副本的缓存发送点对点的无效化请求,而非广播。这种方法流量小,可扩展性好,但引入了目录的存储开销和访问延迟。

ARM CMN采用的就是基于目录的一致性协议,这是其能够支持大规模核心扩展的关键。

3.3 目录一致性协议详解

目录协议是现代众核处理器的首选,它优雅地解决了广播带来的可扩展性问题。

3.3.1 为何目录是规模化的一致性问题解决方案?

在一个拥有N个核心的系统中,一次广播会产生O(N)的流量。而对于目录协议,一次写操作产生的无效化消息数量正比于当前共享该数据的核心数量,在最坏情况下才是O(N),平均情况下远小于此。这使得系统总带宽不会随着核心数量的增加而被一致性流量迅速耗尽。

3.3.2 目录的结构与粒度

目录可以看作是内存系统的一部分,通常为每个缓存行维护一条目录项。一条目录项通常包含:

-

状态位: 指示该缓存行在全局范围内的状态(如未缓存、共享、独占)。

-

位向量: 一个长度为N的位图,每一位对应一个处理器核心(或一个缓存代理)。如果某一位被置位,表示对应的核心缓存了该数据的副本。

目录的粒度可以是全映射目录(每个缓存行对应一个完整的N位向量)或稀疏目录(使用更高效的数据结构来节省存储空间)。

3.3.3 基于目录的协议工作流程

让我们沿用之前的例子,但在一个基于目录的双核系统中重演,看看问题是如何被解决的。

场景:核心A写入一个原本被核心A和核心B共享的缓存行X。

这个序列展示了目录协议的精髓:

-

核心A的写请求被发送到数据的主节点(Home Node),该节点维护着目录。

-

主节点查询目录,发现核心B也缓存了该数据。

-

主节点仅向核心B发送无效化请求,而不是广播。

-

核心B确认无效化后,主节点更新目录,并授权核心A独占访问。

-

核心A现在可以安全地写入,因为系统中已不存在其他有效副本。

3.3.4 归属点模型

在CMN这样的现代架构中,通常采用归属点模型。系统中每一块物理内存地址都有一个确定的主节点(Home Node),它负责充当该地址范围内所有一致性事务的协调者。主节点通常集成了目录信息,并负责发起窥探或无效化请求。CMN中的HN-F节点就是这样的角色。

3.4 嗅探一致性协议与目录协议的对比

为了更清晰地理解目录协议的优势,我们将其与传统的嗅探协议进行对比。

| 特性 | 嗅探协议 | 目录协议 |

|---|---|---|

| 可扩展性 | 差。广播流量随核心数线性增长,总线/网络成为瓶颈。 | 优。点对点通信,平均流量远低于广播。 |

| 带宽需求 | 高。所有事务对所有缓存可见。 | 低。只与相关的缓存通信。 |

| 延迟 | 在规模小时可能较低(无需目录查询)。在规模大时因竞争而增高。 | 引入了目录查询的延迟,但避免了广播风暴,规模大时更稳定。 |

| 实现复杂度 | 缓存控制器逻辑相对简单,但互连设计复杂(需支持广播)。 | 缓存控制器逻辑复杂,需要目录存储和管理。 |

| 典型应用 | 小规模多核处理器(如早期多核CPU)。 | 大规模众核处理器、服务器CPU(如ARM Neoverse, Intel Xeon)。 |

结论: 对于ARM CMN所面向的数据中心、高性能计算等场景,核心数量动辄数十上百,基于目录的一致性协议是唯一可行的选择。它通过以目录信息换取带宽,实现了系统规模的有效扩展。

3.5 CHI协议:ARM的一致性互连基石

在深入CMN之前,必须了解其上层协议:CHI。CHI是AMBA 5规范的一部分,是ARM推出的新一代高性能、可扩展的一致性集线器协议。它取代了之前的ACE协议,专为基于NoC的互连(如CMN)而设计。

3.5.1 CHI的核心特征

-

分层与组件化: 将一致性事务明确划分为请求、侦听、响应等角色,允许这些组件在物理上分布在网络的不同节点上。

-

基于数据包: 所有通信都通过格式化的数据包进行,非常适合在NoC中传输。

-

丰富的交易类型: 定义了多种请求和响应类型,以优化不同场景下的性能。

-

支持多种一致性类型: 从全一致性到I/O一致性。

CMN是CHI协议的物理实现。它提供了承载CHI事务的网格网络,并实现了协议中定义的许多节点角色(如RN, HN, SN)。理解CHI是理解CMN如何工作的关键。

总结

本章我们深入探讨了缓存一致性的核心原理。我们从数据不一致的根本原因出发,学习了MOESI状态机,并重点剖析了基于目录的一致性协议的工作机制,这是ARM CMN得以实现规模扩展的理论基础。最后,我们介绍了CHI协议,它是CMN运行的"语言"。

现在,我们已经具备了足够的基础知识,可以正式开启对ARM CMN架构本身的深度探索。从下一章开始,我们将进入本专题的核心部分。

第4章 ARM CMN 概述

在前三章中,我们奠定了理论基础,深入理解了片上互连的演进历程和缓存一致性的核心原理。现在,我们将正式把目光聚焦于本专题的主角——ARM CMN。本章将为您描绘CMN的宏伟蓝图,介绍其演进历程、核心设计理念,并展示其在典型SoC中的核心地位。

4.1 CMN在ARM生态系统中的位置

要理解CMN的重要性,必须将其置于ARM更广阔的生态系统之中。ARM的商业模式是提供IP核,由合作伙伴(如苹果、三星、高通、英伟达等)将其集成到最终的SoC设计中。

在早期,ARM主要提供CPU核心IP(如Cortex-A系列)。合作伙伴需要自行设计或购买第三方IP来连接这些CPU核心、内存和I/O设备。随着系统复杂度提升,尤其是对一致性的要求越来越高,一个标准化的、高性能的互连解决方案变得至关重要。

CMN的出现,标志着ARM从"计算核心"的提供者,向"计算平台"的提供者迈出了关键一步。它与Neoverse 计算平台战略紧密相连,共同构成了一套完整的、针对基础设施市场的解决方案。

CMN的角色定位:

-

核心枢纽: 它是连接Neoverse CPU核心、系统级缓存、内存控制器和高速I/O的骨干网络。

-

一致性引擎: 它提供了硬件级的一致性解决方案,简化了SoC设计和软件编程。

-

性能放大器: 它的高带宽和低延迟特性,确保了CPU和加速器的计算能力能够得到充分发挥。

可以这样说:Neoverse CPU核心是"肌肉",而CMN则是"心血管系统",负责将能量(数据)高效、准确地输送到每一块肌肉。

4.2 CMN系列演进:CMN-600, CMN-650, CMN-700, CMN-R...

CMN并非一个静止不变的产品,而是一个持续演进的技术系列。每一代CMN都针对当时的工艺、性能和功耗目标进行了优化。

| 型号 | 定位与关键特性 | 典型应用 |

|---|---|---|

| CMN-600 | 初代产品,引入了基本的Coherent Mesh架构,支持多达32个集群。 | 早期Neoverse N1平台,为大规模一致性互连验证了可行性。 |

| CMN-650 | 性能与效率提升,优化了延迟和带宽,支持更复杂的拓扑。 | Neoverse N2平台,提供更高的每核性能。 |

| CMN-700 | 革命性的一代,集成多芯片互连能力(CXI),支持芯片分解(Chiplet)设计。引入了更先进的SLC、增强的QoS和侦测功能。 | Neoverse V2和E2平台,面向HPC、云和边缘,支持多芯片集成。 |

| CMN-R | 针对实时和嵌入式市场优化,在保证确定性的前提下提供一致性支持。 | 汽车、工业控制等对实时性要求极高的场景。 |

这个演进路线图清晰地展示了ARM的战略方向:

-

从有到优: CMN-600解决了"从无到有"的问题,而后续型号则在性能、能效和功能上持续精进。

-

拓展疆界: 从传统的单片SoC互连,扩展到支持多芯片/芯片粒(Chiplet)的CMN-700,极大地提升了设计灵活性。

-

细分市场: 通过CMN-R切入对实时性要求苛刻的嵌入式市场,扩大了CMN技术的适用范围。

4.3 CMN的核心设计理念与关键特性

CMN的成功并非偶然,其背后是一系列经过深思熟虑的设计理念。

4.3.1 模块化与可配置性

CMN不是一个僵化的、一成不变的硬件块。它是由一系列可配置的节点组成的"乐高套件"。SoC架构师可以根据其目标市场的需求(如核心数量、带宽要求、面积预算),选择并配置所需的节点类型和数量,然后将它们排列成合适的网格拓扑。这种模块化设计提供了极大的灵活性。

4.3.2 高带宽与低延迟

-

高带宽: 通过Mesh网络的并行性、宽数据链路以及对高频率的支持来实现。CMN-700的单个数据链路宽度和频率都得到了显著提升。

-

低延迟: 通过精简的协议处理流水线、高效的路由算法以及对关键路径的优化来实现。对于CPU之间的通信延迟尤为关键。

4.3.3 服务质量

在集成多个不同类型计算单元的SoC中,流量特征各不相同。CMN提供了强大的QoS机制,能够:

-

区分流量类型: 为CPU一致性流量、I/O流量、加速器流量等分配不同的优先级。

-

保障关键流量: 确保对延迟敏感的事务(如CPU的缓存填充)能够优先通过,避免被高带宽但非关键的流量(如GPU纹理读取)阻塞。

4.3.4 强大的侦测与调试能力

如此复杂的分布式系统,调试难度极高。CMN集成了先进的侦测与性能监控单元,能够非侵入性地跟踪数据包在网格中的流动,记录性能计数器,帮助工程师定位性能瓶颈和功能缺陷。这对于芯片的硅后验证和系统调优至关重要。

4.4 一个典型的基于CMN的SoC架构图

理论阐述至此,让我们通过一个具体的、高度简化的基于CMN-700的服务器SoC架构图,来直观感受CMN如何将一切连接起来。

对这个架构图的解读:

-

计算平面:

-

包含了多个Neoverse V2 CPU集群、一个GPU和一个AI/ML加速器。它们都是完全一致性的主设备,通过CHI协议连接到网格的XP(交叉开关节点)。

-

-

I/O平面:

-

包含PCIe、CCIX/CXL和以太网等高速I/O控制器。它们通常作为非一致性或I/O一致性主设备,通过RN-I(I/O请求节点) 接入网格。RN-I负责将它们的ACE-Lite或AXI协议转换为CMN内部使用的CHI协议。

-

-

内存平面:

-

HN-F(完全一致性主节点) 是系统的核心。每个HN-F通常是一块内存区域的"归属点",负责维护该区域的目录一致性。

-

HNF1和HNF2连接到系统级缓存,作为共享的最后一级缓存。 -

HNF3和HNF4连接到DDR内存控制器。 -

HNF5和HNF6连接到高带宽内存控制器,为GPU和AI加速器提供极致带宽。

-

-

SLC和DMC作为SN(从节点) 接入。

-

-

控制平面:

-

通用中断控制器GIC-700和系统外设通过自己的节点接入,处理控制层面的流量。

-

-

CMN网格本身:

-

由大量的XP节点组成一个部分连接的2D Mesh。数据包从源节点出发,经过多个XP的"跳转",最终到达目标节点。

-

CMN-700 CXI 链路提供了芯片到芯片的直接互连能力,允许构建多芯片系统,超越单芯片的面积和核心数量限制。

-

工作流程举例:CPU读取数据

-

CC1需要读取一个内存地址。 -

请求被发送到其连接的

XP1。 -

XP1根据系统地址映射,将该请求路由到该地址的"归属点",假设是HNF3。路径可能是:XP1 -> XP7 -> XP13 -> XP19 -> HNF4 -> HNF3。 -

HNF3接收到请求,查询其目录。如果数据在内存中且未被缓存,则HNF3会从DMC1读取数据,并将数据返回给CC1,同时在目录中记录CC1现在缓存了该数据。 -

如果数据正被

CC2以独占方式缓存,HNF3则会向CC2发送侦听请求,让CC2提供数据或写回数据。

通过这个复杂的例子,我们可以看到CMN如何像一个智能的、分布式的交通管理系统,协调着SoC内部所有单元的数据流动和一致性维护。

总结

本章为您提供了ARM CMN的全景图。我们明确了其在ARM生态系统中的战略地位,回顾了其演进历程,剖析了其核心设计理念,并通过一个详细的架构图展示了其在实际SoC中的强大集成能力。从下一章开始,我们将化身"微创外科医生",深入CMN这个"心血管系统"的内部,逐一剖析其每一个"器官"——即各种节点类型的工作原理和细节。

第二部分:庖丁解牛——CMN架构深度拆解

第5章 CMN整体架构与网格拓扑

在上一章的全景图基础上,我们现在将深入CMN的内部,以"显微镜"级别的视角审视其构造。本章将解析CMN的基本构建块、核心的网格拓扑结构、数据包的格式与流动方式,以及系统地址映射这一关键机制。

5.1 基本构建块:节点类型概览

CMN的模块化设计体现在其丰富的节点类型上。每个节点都有明确的职责,像乐高积木一样组合成完整的系统。以下是核心节点类型的概览,我们将在后续章节对每一种进行深入剖析:

| 节点类型 | 缩写 | 核心功能描述 | 角色类比 |

|---|---|---|---|

| 请求节点 | RN | 代表一个或多个连接到CMN的外部主设备(如CPU、GPU),是事务的发起端。 | 边境口岸,负责将外部协议(如AXI)"翻译"成CMN内部的CHI协议。 |

| 主节点 | HN | 一致性域的管理者,是内存地址的"归属点",负责维护目录一致性、处理请求并协调侦探。 | 中央政府/交通部,掌握全局信息,负责协调和决策。 |

| 从节点 | SN | 事务的最终目的地,如内存控制器或系统级缓存。 | 仓库/资源点,存储最终的数据。 |

| 交叉节点 | XP | 网格中的路由器和交换机,负责数据包的转发。 | 十字路口/立交桥,负责数据包的路径选择和传输。 |

| 配置节点 | CFG | 提供对CMN内部全局寄存器的访问,用于系统初始化和配置。 | 控制中心,负责整个网络的初始设置和运行时配置。 |

5.2 网格拓扑详解

拓扑决定了节点之间的连接关系,直接影响网络的性能、面积和可扩展性。

5.2.1 2D Mesh

这是CMN中最常用、最经典的拓扑。节点被排列成一个二维网格,每个内部节点(通常是XP)与东、南、西、北四个方向的邻居以及一个本地代理(可能是RN、HN或SN)相连。

优点:

-

规整性强: 非常适合于芯片的物理设计(布局布线)。

-

可扩展性好: 增加节点只需扩展网格,架构无需大变。

-

路径多样性: 两点之间通常有多条路径,有助于负载均衡。

缺点:

-

网络直径: 最远两点间的跳数(Hop Count)与网格尺寸成正比,边缘节点间的通信延迟较大。

-

对分带宽: 将网格一分为二时,连接两个部分的链路数量有限,这可能成为瓶颈。

5.2.2 部分连接网格与自定义拓扑

在实际的SoC设计中,纯粹的、完全对称的2D Mesh可能不是最优的。CMN允许采用部分连接的网格,即根据系统中数据流的特征,有选择地连接节点,移除不必要的长链路以节省面积和功耗。

例如,在一个以CPU访问内存为主要流量的系统中,可以将CPU集群所在的RN节点与内存控制器所在的HN-F节点放置得更近,或者增加它们之间的链路带宽(如使用更宽的XP间链路)。

5.2.3 物理布局考量

拓扑在逻辑上是一个网格,但在芯片的物理版图上,节点的摆放至关重要。

-

邻近原则: 通信频繁的节点应彼此靠近,以减少延迟和功耗。例如,一个CPU集群、其最常访问的HN-F以及对应的内存控制器应形成一个"亲密"的组。

-

I/O位置: 高速I/O(如PCIe、CXL)通常位于芯片边缘,与其连接的RN-I节点也应相应地放置在边缘。

-

布线拥塞: 需要避免在局部区域出现过多的长距离连线,导致布线拥塞和时序违例。

5.3 数据包格式与类型

在CMN内部,所有通信都通过格式化的数据包进行。理解数据包是理解数据流的基础。

5.3.1 数据包结构与组成

一个典型的数据包由头部(Header Flit)和可选的数据体(Data Flit(s))组成。

-

头部: 包含路由和事务处理所需的所有控制信息。

-

目标节点ID (NID): 数据包最终要去的节点。

-

源节点ID: 发起请求的节点。

-

事务类型: 如ReadNoSnp, WriteNoSnp, CompAck等。

-

地址: 对于内存访问请求。

-

QoS信息: 优先级标签。

-

安全属性: 如TrustZone设置。

-

-

数据体: 承载实际的数据负载。一个写事务的数据包可能包含多个数据体(即多个Flits)。

5.3.2 通道与虚网络

为了避免协议级别的死锁,并管理不同类型流量的服务质量,CMN采用了虚网络的概念。可以将其理解为在同一个物理网络上划分出的多条"虚拟车道",每条车道专用于特定类型的流量。

典型的虚网络包括:

-

请求虚网络 (VNO): 用于传输从RN到HN的请求。

-

响应虚网络 (VN1): 用于传输从HN到RN的响应和数据。

-

侦探测虚网络 (VN2): 用于传输从HN到其他RN的侦探请求。

每个虚网络在物理上拥有独立的缓冲资源。这确保了,例如,一个充满侦探请求的流量不会阻塞一个高优先级的读响应数据包返回给CPU。

5.4 系统地址映射

系统地址映射是CMN的"导航系统"。它决定了如何将一个物理内存地址解析到对应的目标节点(通常是HN-F或SN-F)。

5.4.1 SAM的工作原理与配置

SAM单元通常分布在系统中(例如,每个RN和HN都可能包含一部分SAM逻辑),它通过一组可编程的寄存器来实现。这些寄存器定义了地址范围的划分。

SAM的配置过程通常如下:

-

SoC设计阶段,架构师根据系统内存映射,确定不同地址范围对应的物理设备(如DDR、PCIe MMIO、SLC)。

-

在固件启动阶段,软件(通常是Bootloader)会编程CMN中各个SAM相关的寄存器,建立地址范围 -> 目标节点ID的映射关系。

5.4.2 地址解码与节点定位

当一个RN发起一个事务时:

-

RN使用目标地址查询其本地的SAM逻辑。

-

SAM将该地址与所有已配置的地址范围进行比较,找到匹配的项。

-

匹配项中包含了该地址对应的主节点ID。

-

RN将这个NID填入数据包头部,然后将数据包发送到网格中。

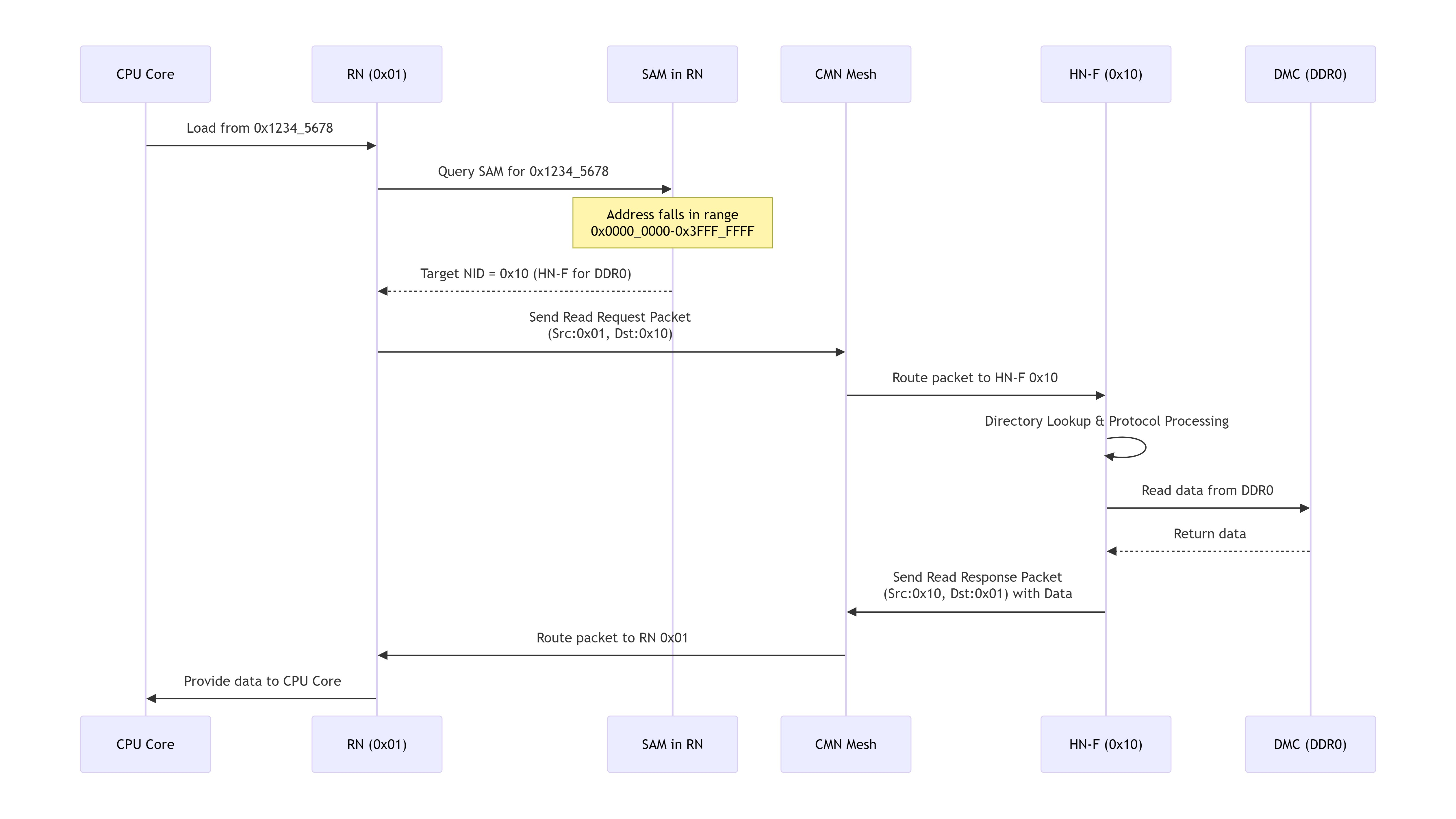

5.4.3 举例:将一个内存访问请求路由到正确的DMC

假设我们的系统有如下内存映射:

-

0x0000_0000 - 0x3FFF_FFFF→ 映射到由HN-F 0x10控制的 DDR0 -

0x4000_0000 - 0x7FFF_FFFF→ 映射到由HN-F 0x20控制的 DDR1

一个CPU核心(连接到 RN 0x01)要读取地址 0x1234_5678。

这个例子清晰地展示了SAM在事务发起时起到的关键路由决策作用。没有正确的SAM配置,数据包将在网格中"迷路",无法到达正确的目的地。

总结

本章我们拆解了CMN架构的骨架与血脉:节点类型构成了其基本组件,网格拓扑定义了这些组件的连接方式,数据包是流动的血液,而系统地址映射则是确保血液流向正确器官的神经信号。掌握了这些全局性的架构概念,我们就为深入每一个具体节点的微观世界做好了准备。

第6章 请求节点详解

请求节点是CMN与外部世界的接口,是数据流的"起点"与"终点"。它们负责将外部主设备(如CPU、GPU、加速器、I/O控制器)连接到一致性网格上,并完成协议的"翻译"工作。本章我们将深入探讨三种主要的请求节点:RN-I、RN-D和RN-F,解析它们的功能差异、内部结构以及应用场景。

6.1 RN-I: I/O一致性请求节点

6.1.1 功能与适用场景

RN-I,即I/O一致性请求节点,主要服务于那些自身不具备硬件缓存一致性能力,但又需要与一致性系统进行数据交换的主设备。最典型的例子就是:

-

PCIe Root Complex / Endpoint

-

网络接口控制器

-

传统的DMA引擎

-

其他使用ACE-Lite或AXI协议的非一致性加速器

这些设备在进行DMA操作时,面临着我们在第3章中描述的缓存一致性问题。RN-I的核心功能就是为这些"非一致性"设备提供一个通往一致性域的"桥梁",让它们能够安全、高效地访问共享内存,而无需在软件中手动进行缓存维护。

6.1.2 ACE-Lite到CHI的转换

RN-I通常作为ACE-Lite协议的从设备。ACE-Lite是AXI协议的一个扩展,它允许主设备声明其访问是"一致的",但它本身不能发起或响应一致性操作(如窥探)。RN-I的协议转换职责包括:

-

协议封装: 将ACE-Lite的读/写事务转换为CMN内部使用的CHI请求包。

-

地址映射: 使用SAM将ACE-Lite事务中的系统地址解析为目标HN-F的节点ID。

-

缓存维护事务转换: 这是RN-I最关键的功能之一。它将软件发起的缓存维护操作(如

Clean,Invalidate)转换为CMN网格中对应的侦探或清除请求,发往相关的HN-F,由HN-F来具体执行对CPU缓存的维护。

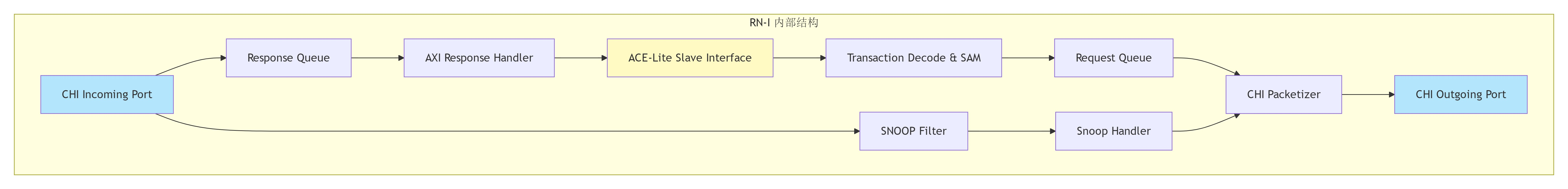

6.1.3 内部结构与数据流

一个简化的RN-I内部可能包含以下关键模块:

数据流示例:一个DMA写操作

-

请求阶段: DMA引擎通过ACE-Lite接口向RN-I发起一个写事务。

-

协议转换: RN-I的协议转换逻辑将其转换为一个CHI

WriteNoSnp或WriteUnique请求包,并通过SAM找到目标HN-F的NID。 -

网格传输: 该请求包被注入CMN网格,最终路由到目标HN-F。

-

一致性确保(关键步骤): HN-F接收到写请求后,会查询其目录。如果发现该数据正被某些CPU缓存,HN-F会向这些CPU的RN-F发送无效化侦探请求。这些CPU缓存失效后,HN-F才会确认执行DMA的写入。这个过程对DMA引擎是透明的,它完全不知道背后发生的一致性操作。

-

响应阶段: HN-F在完成写入和一致性维护后,向RN-I发送一个写完成响应。RN-I再通过ACE-Lite接口向DMA引擎返回完成信号。

通过RN-I,一个简单的DMA控制器无需任何一致性知识,就能安全地向被CPU缓存的内存区域写入数据,极大地简化了I/O设备的设计和驱动程序的开发。

6.2 RN-D: 加速器一致性请求节点

6.2.1 ACE到CHI的转换

RN-D,即加速器一致性请求节点,服务于那些具有部分一致性能力的加速器,这些加速器通常支持完整的ACE协议。ACE协议比ACE-Lite更复杂,它允许主设备拥有自己的缓存,并能直接响应一致性侦探请求。

RN-D的功能比RN-I更强,它需要:

-

处理来自加速器的ACE一致性请求(如

ReadOnce,CleanShared)。 -

将加速器的ACE事务转换为对应的CHI事务。

-

代表加速器接收并处理来自CMN网格的侦探请求。当HN-F因为其他设备(如CPU)的访问而需要使加速器缓存中的数据失效时,侦探请求会发送到RN-D,由RN-D转发给加速器,并等待加速器的响应(如提供数据或确认失效)。

6.2.2 与RN-I的异同

| 特性 | RN-I | RN-D |

|---|---|---|

| 目标设备 | 非一致性或I/O一致性设备 (ACE-Lite) | 具有缓存的一致性加速器 (ACE) |

| 设备缓存 | 无 | 有 |

| 处理侦探 | 不处理。设备无缓存,故不会被侦探。RN-I主要发起缓存维护操作。 | 需要处理。代表设备接收并响应来自HN-F的侦探请求。 |

| 协议复杂度 | 较低 | 较高,需要完整的ACE到CHI状态机转换。 |

| 使用场景 | PCIe, DMA, NIC等 | 具有私有缓存的GPU, AI加速器等 |

举例:一个带缓存的AI加速器读取数据

-

AI加速器通过ACE接口向RN-D发起一个

ReadShared请求。 -

RN-D将其转换为CHI

ReadNoSnp请求,发送到网格。 -

目标HN-F处理请求,发现数据是干净的,直接返回数据。

-

RN-D收到数据后,提供给AI加速器,并将其缓存状态置为S(共享)。

-

稍后,CPU要写入该数据,向HN-F发起

ReadUnique请求。 -

HN-F查询目录,发现AI加速器也缓存了该数据,于是向RN-D发送一个侦探请求,要求其将缓存行状态置为I(无效)。

-

RN-D将侦探请求转发给AI加速器,加速器使其缓存行失效并发送确认。

-

HN-F收到确认后,才允许CPU进行写入。

6.3 RN-F: 完全一致性请求节点

6.3.1 CHI协议与RN-F接口

RN-F,即完全一致性请求节点,是功能最强大的请求节点。它直接使用CHI协议与CMN网格通信,无需进行协议转换。它通常用于连接本身就设计为在一致性网络中工作的组件,最典型的就是ARM的CPU集群。

一个CPU集群(如Neoverse N2或V2核心的DSU)内部就包含了核心的私有缓存和集群共享缓存,并且其一致性逻辑被设计为直接与CMN这样的互连对接。因此,它通过一个CHI接口直接连接到RN-F。

6.3.2 支持完整的ACE/CHI一致性事务

RN-F代表CPU集群发起所有类型的一致性事务,并代表集群接收和处理所有来自HN-F的侦探请求。它实现了完整的CHI请求节点状态机,能够处理最复杂的一致性场景。

6.3.3 与CPU Cluster的集成

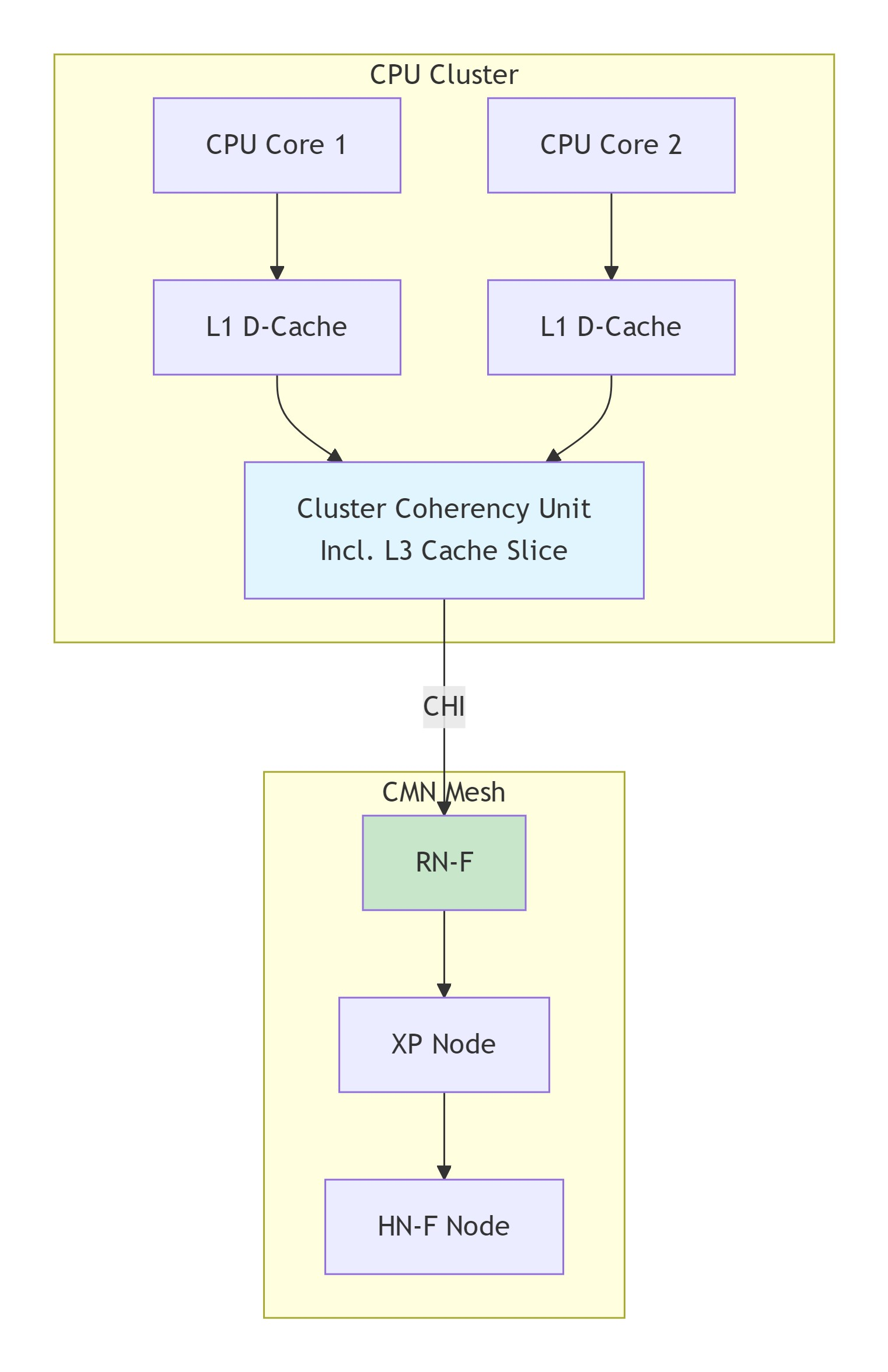

下图展示了一个CPU集群如何通过RN-F集成到CMN中:

在这种集成方式中:

-

CPU集群内部的缓存一致性(例如Core 1和Core 2之间的L1D一致性)由CCU通过监听或目录协议在集群内部解决。

-

当发生集群外部的一致性事件时(例如,需要访问主内存,或另一个集群/设备访问了本集群缓存的数据),CCU通过RN-F与CMN网格进行通信。

-

RN-F是集群在CMN网格中的"代理"或"大使"。

6.4 RN配置与优化指南

对于设计工程师而言,配置RN时需要考虑以下几个关键点:

-

类型选择: 根据所连接主设备的能力(无缓存/有缓存/全一致性)正确选择RN-I、RN-D或RN-F。

-

QoS配置: 为不同的RN设置适当的服务质量参数。例如,连接CPU的RN-F应具有最高优先级,而连接备份DMA的RN-I可以设置为低优先级。

-

SAM配置: 确保每个RN的SAM被正确编程,使其能够将请求路由到正确的HN-F。

-

缓冲区深度: 根据主设备的流量特征调整RN内部请求队列和响应队列的深度。一个高带宽的GPU可能需要更深的缓冲区来"吸收"突发流量,避免反压。

-

连接性: 在网格拓扑中,将高流量的RN(如GPU的RN-D)放置在靠近其经常访问的HN-F(如连接HBM的HN-F)的位置,以减少跳数和延迟。

总结

请求节点是CMN与多样化的计算单元之间的关键适配层。RN-I为简单的I/O设备打开了通往一致性世界的大门;RN-D为复杂的加速器提供了深度集成的能力;而RN-F则为CPU集群提供了极致性能的互连接口。理解这三者的区别和适用场景,是成功设计一个基于CMN的异构SoC的第一步。

第7章 主节点与从节点详解

在CMN的生态中,如果请求节点是流量的"发起者",那么主节点与从节点就是流量的"处理者"与"终结者"。它们是CMN实现其核心使命——一致性互连——的关键所在。本章我们将深入剖析这些节点如何协同工作,处理复杂的一致性事务,并最终完成数据的存取。

7.1 HN-F: 完全一致性主节点

HN-F是CMN架构的"大脑",是分布式一致性协议的执行核心。它不仅仅是一个简单的路由目标,而是一个有状态的、智能的事务协调器。

7.1.1 一致性域的管理者

每一个HN-F实例都被分配负责系统物理地址空间的一个连续区域,称为一个域。它是该地址范围内所有缓存行的"归属点"。任何对该地址范围的访问,无论来自CPU、GPU还是I/O设备,最终都会被路由到同一个HN-F,由它来充当唯一的、权威的协调者,这避免了多主决策的混乱。

7.1.2 窥探过滤与目录缓存

HN-F的核心是目录,它充当了一个全局的窥探过滤器。目录为HN-F所负责的每一个缓存行(或称为"缓存线粒度")维护着一致性状态信息。

-

目录结构: 通常包含两部分:

-

全局状态: 指示该缓存行在系统范围内的状态。常见的状态有:

-

I (Invalid): 没有缓存器持有该行的有效副本。

-

S (Shared): 一个或多个缓存器以只读方式持有该行副本。

-

E (Exclusive): 唯一一个缓存器以可写方式持有该行副本,且数据是干净的(与内存一致)。

-

M (Modified): 唯一一个缓存器以可写方式持有该行副本,且数据是脏的(已被修改,与内存不一致)。

-

-

共享向量: 一个位图,每一位代表系统中的一个可能缓存该行的请求节点(RN-F/RN-D)。如果某位被置1,表示对应的节点可能持有该行的S状态副本。

-

-

目录缓存: 在物理实现上,HN-F内部有一个目录缓存来存储这些目录项。由于存储整个地址空间的目录信息开销巨大,Dcache通常是一个容量小于系统总内存的稀疏目录,它只缓存最近被活跃使用的缓存行的目录信息。如果请求的目录项不在Dcache中,HN-F需要执行一个"目录分配"流程,这可能涉及从内存中读取数据。

7.1.3 事务处理状态机

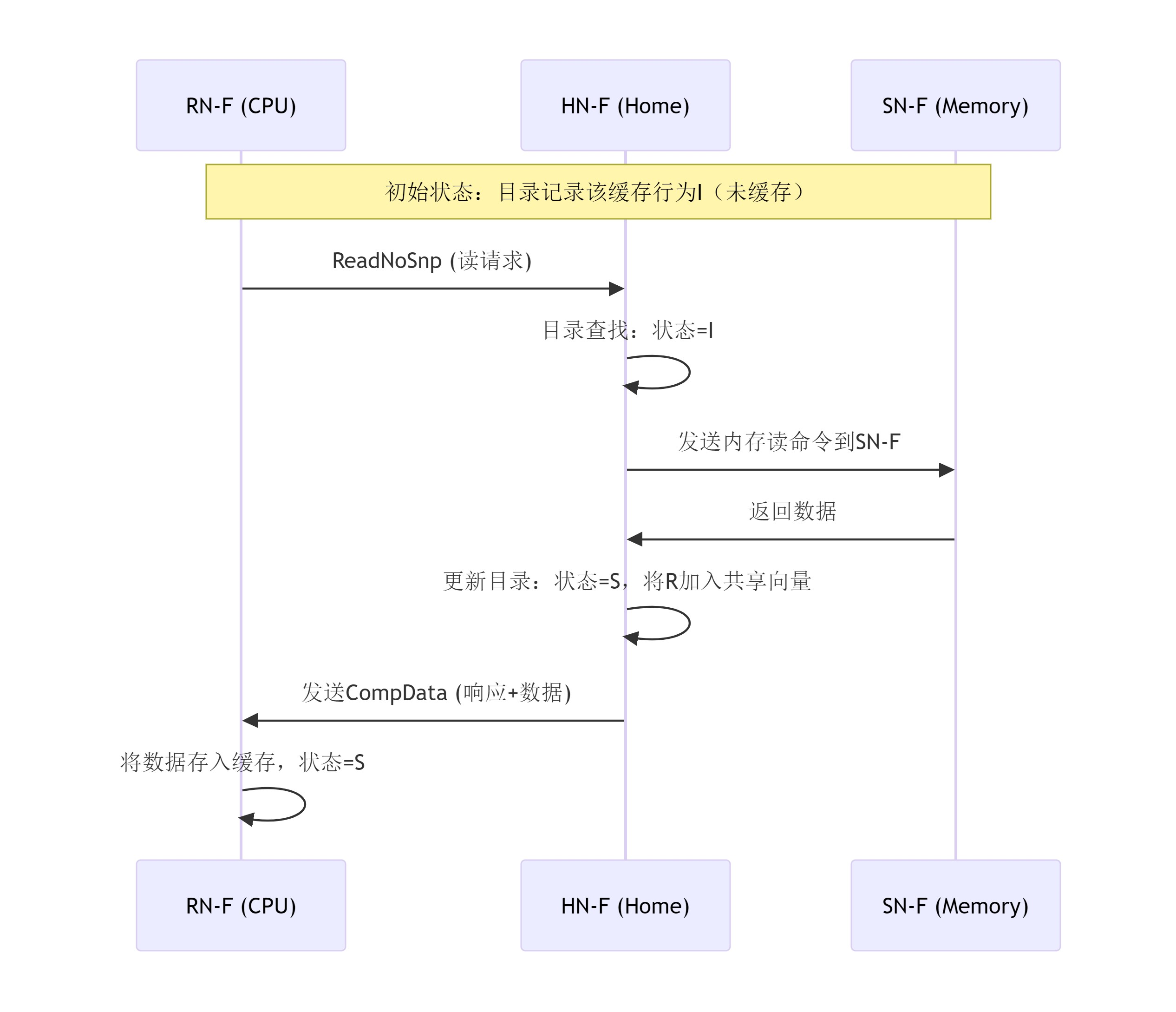

HN-F内部运行着一个复杂的状态机,用于处理各种传入的CHI请求。我们通过一个最经典的"读缺失"场景来窥探其内部流程。

场景:CPU (RN-F) 读取一个未被任何缓存持有的内存地址。

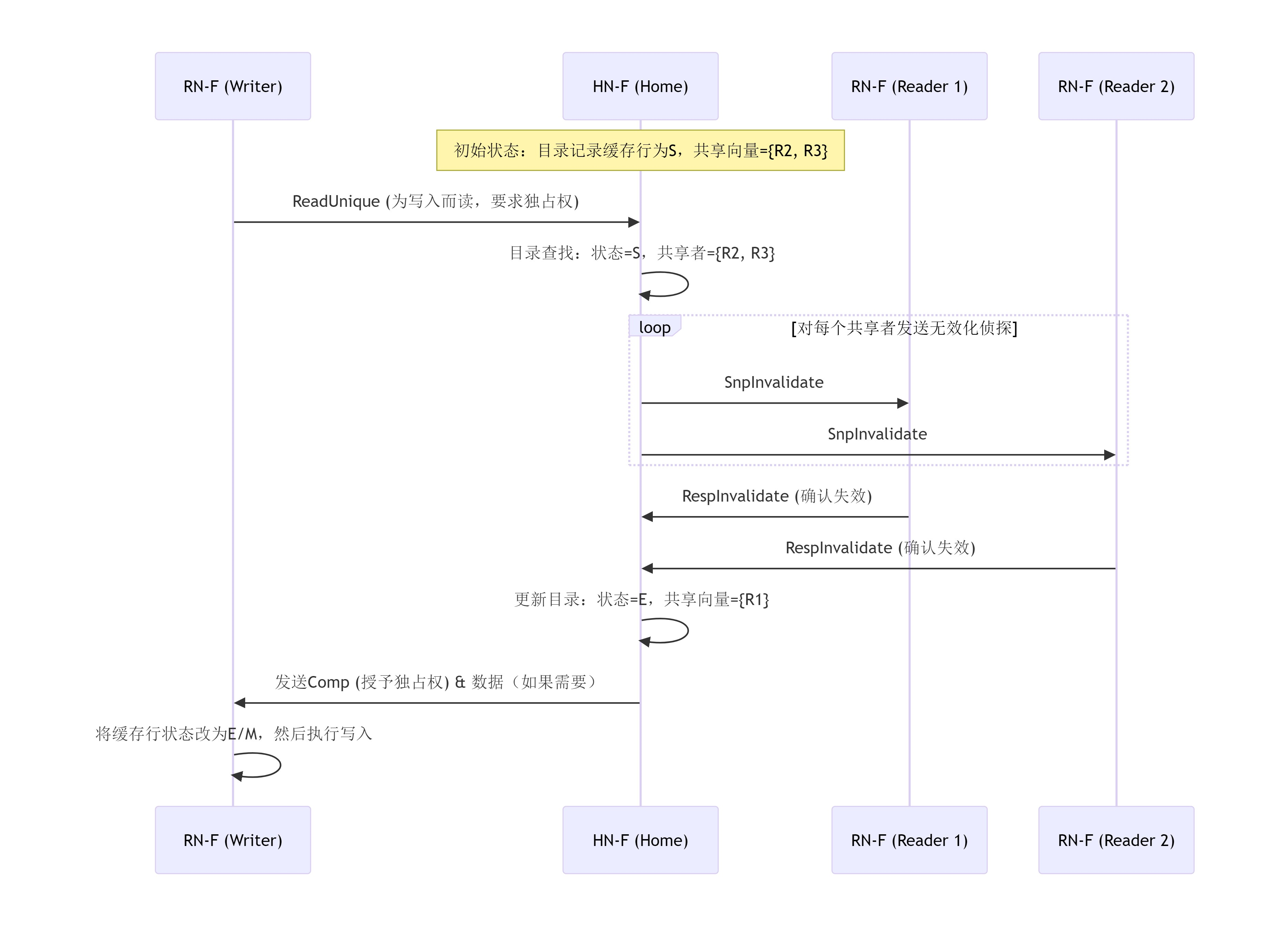

更复杂的场景:CPU (RN-F) 写入一个被多个CPU共享的缓存行。

这个序列展示了HN-F如何通过目录精准地只向相关的缓存(R2, R3)发送无效化请求,而不是广播,这就是其可扩展性的关键。

7.1.4 内部微架构

一个HN-F的内部通常包含多个流水线阶段和并行处理单元,以应对高并发请求:

-

输入队列: 接收来自网格的请求包。

-

协议引擎: 包含目录缓存和状态机,是核心逻辑。

-

侦探处理单元: 负责生成并跟踪发出的侦探请求,并收集响应。

-

输出队列: 暂存准备发往RN或SN的响应包和数据包。

7.2 HN-I: I/O一致性主节点

HN-I用于处理非一致性或I/O一致性的事务,这些事务通常来自RN-I。它不维护复杂的目录状态,因为其目标地址通常是不被CPU缓存的内存映射I/O区域,或者是它负责将一致性维护工作委托给其他HN-F。

7.2.1 非一致性事务的处理

对于明确映射到非缓存区域的访问,HN-I的行为相对简单:它直接将请求转发给对应的从节点,如访问配置寄存器的SN-I。

7.2.2 对缓存维护操作的处理

当RN-I发起一个缓存维护操作时,情况变得有趣。例如,一个CleanShared操作要求将某些CPU缓存中可能存在的脏数据写回内存,以使I/O设备能看到最新数据。

-

RN-I将

CleanShared请求发送到目标地址对应的HN-I。 -

HN-I知道该地址的实际归属点是一个HN-F,于是它将这个请求"重定向"或"转发"给那个HN-F。

-

那个HN-F接收到这个维护操作后,会像处理普通一致性请求一样,查询目录,并向持有该数据副本的RN-F发送相应的侦探请求(如

SnpClean),让它们将数据写回或失效。 -

HN-F在完成这些操作后,将完成信号返回给HN-I,HN-I再返回给RN-I。

通过这种方式,一个简单的RN-I可以触发整个CMN一致性网络来完成复杂的缓存维护,而自身无需理解协议的细节。

7.3 HN-D: 加速器一致性主节点

HN-D在逻辑上类似于HN-F,但它专门优化用于处理来自支持ACE的加速器(通过RN-D连接)的请求。其目录需要能够跟踪RN-D及其背后加速器的缓存状态。其工作流程与HN-F类似,但可能针对加速器常见的数据流模式(如大块数据传输)进行了优化。

7.4 SN-F: 完全一致性从节点

SN-F是事务的最终目的地之一,通常是内存控制器或系统级缓存的接口。

7.4.1 内存控制器与CMN的接口

-

DDR MC SN-F: 连接至DDR SDRAM内存控制器。它接收来自HN-F的读/写命令,将其转换为DDR协议时序,并返回数据或确认。

-

HBM MC SN-F: 连接至高带宽内存控制器,原理类似,但接口位宽和带宽远高于DDR。

7.4.2 内存类型与属性

SN-F支持配置不同的内存属性,这些属性会影响CMN的行为:

-

Normal Cacheable Memory: 普通可缓存内存,支持完整的一致性协议。

-

Device Memory: 设备内存(如映射给GPU的显存),通常标记为非缓存,访问会绕过SLC直接到达内存控制器,并且具有严格的顺序要求。

-

Write-Through/Write-Back: 可配置的写策略,影响数据是先写内存还是先写缓存。

7.5 SN-I: I/O一致性从节点

SN-I用于连接那些不需要一致性维护的简单从设备,例如:

-

系统配置寄存器

-

引导ROM

-

一些简单的低速外设

访问SN-I的事务通常是简单的读/写,不涉及任何一致性操作,HN-I或HN-F会直接将请求路由到SN-I。

总结

主节点与从节点构成了CMN分布式一致性协议的处理链条。HN-F作为智能的"交通指挥中心",利用目录精确地管理着全局一致性状态;HN-I和HN-D则作为特化的协调者,服务于不同类型的请求者;而SN-F和SN-I则是数据的"仓库",最终完成数据的持久化或提供访问接口。它们各司其职,共同确保了在庞大的众核系统中,数据能够被正确、高效地共享和访问。

第8章 交叉节点与配置节点

在CMN的宏伟架构中,主节点与请求节点是处理逻辑的"明星",而交叉节点与配置节点则是支撑整个系统运转的"幕后英雄"。它们是网络的骨架与神经中枢,确保了数据包的顺畅流动和系统的可配置性。本章将深入探讨这两种基础而关键的节点。

8.1 XP: 交叉开关节点

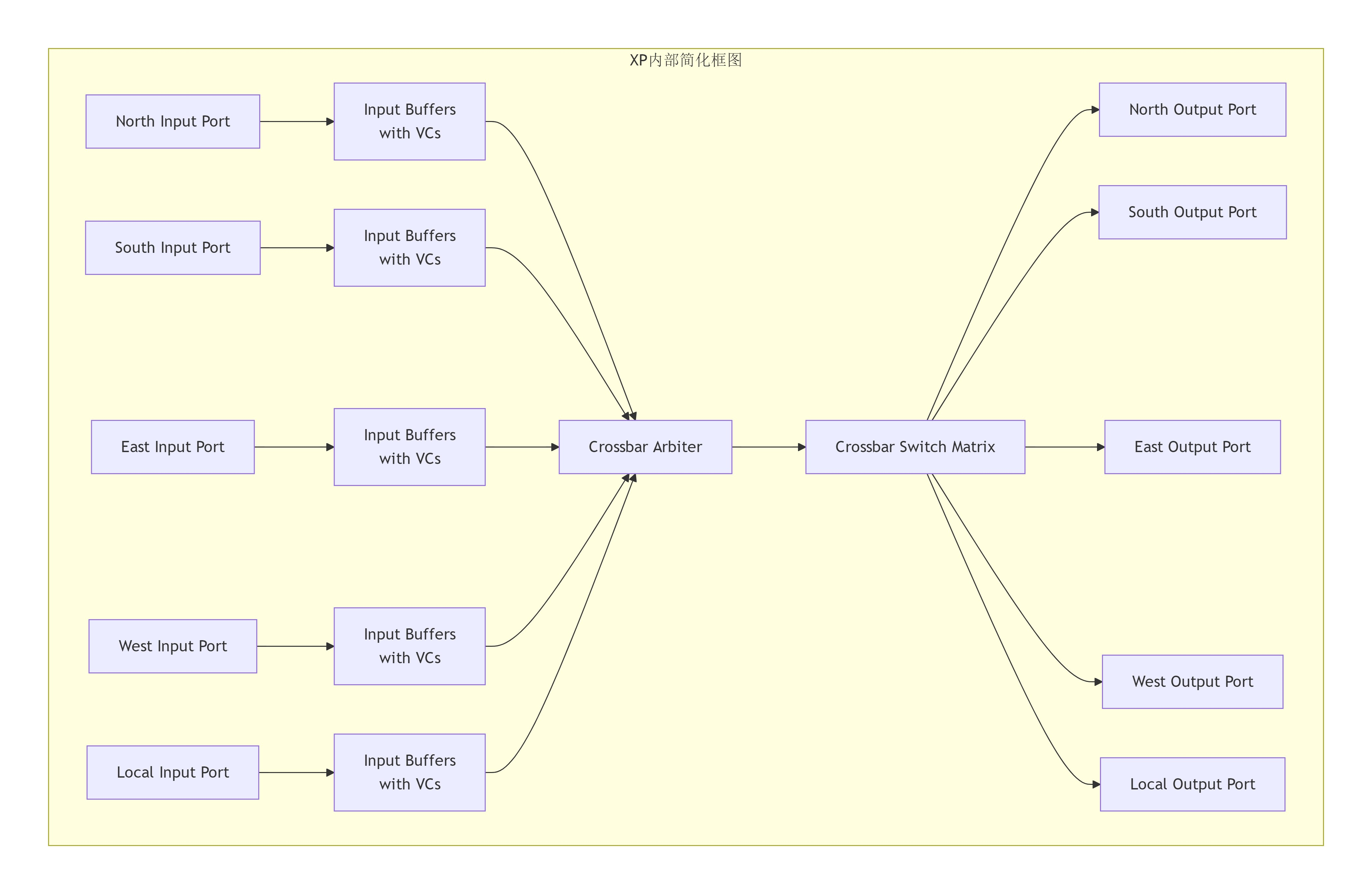

XP是CMN网格的"心脏"与"交通枢纽"。它本质上是一个多端口的交换机,负责接收来自相邻节点(其他XP或终端节点)的数据包,并根据路由算法将其转发到正确的输出端口。

8.1.1 网格中的路由器

可以将整个CMN网格视为一个微缩的城市道路网,而每个XP就是一个智能的十字路口或立交桥。它的核心职责是:

-

接收数据包

-

决定数据包的下一跳方向

-

将数据包转发到正确的输出端口

一个典型的XP拥有多个端口,通常包括连接东、南、西、北四个方向的邻居端口,以及一个连接本地终端节点的端口。

8.1.2 路由算法:XY路由与自适应路由

路由算法是XP的"导航软件",它决定了数据包从源到目的地的路径。

-

XY路由(维度顺序路由):

-

工作原理: 数据包首先在X轴(水平)方向上移动,直到到达目标列,然后在Y轴(垂直)方向上移动,直到到达目标行。

-

举例: 一个数据包从(1,1)出发,目的地是(3,2)。路径将是:(1,1) -> (2,1) -> (3,1) -> (3,2)。

-

优点: 简单,无死锁。因为路径是确定的,不会出现循环依赖。

-

缺点: 非自适应。无法绕过网络中的拥塞区域。可能导致某些链路过载,而其他链路闲置。

-

-

自适应路由:

-

工作原理: 在决定下一跳时,不仅考虑目标地址,还会考虑网络的实时状态,如相邻XP的缓冲区占用情况。它允许数据包选择多条路径中的一条。

-

优点: 负载均衡,能够规避拥塞,理论上可以获得更高的吞吐量。

-

缺点: 实现复杂,需要额外的电路来监测网络状态,并且需要精心设计以避免活锁和死锁。

-

CMN通常采用XY路由或其变种作为基础,因为它简单可靠。在某些实现中,可能会在局部或针对特定类型的流量引入自适应性。

8.1.3 虚通道管理与流量控制

为了避免协议级死锁并实现QoS,CMN采用了虚通道技术。

-

虚通道概念: 虚通道是在同一物理链路上划分出的多个独立的逻辑通道。每个虚通道拥有自己独立的缓冲区。数据包被分配到不同的虚通道中,基于其类型或优先级。

-

CMN中的虚通道: 如第5章所述,CMN使用不同的虚网络来分离请求、响应和侦探测流量。每个虚网络在物理上可能对应一个或多个虚通道。

-

流量控制: 当接收方的缓冲区快满时,它需要一种机制来通知发送方停止发送,以防止数据丢失。CMN使用基于信用的流量控制。

-

每个发送方为其每个输出端口的每个虚通道维护一个"信用计数器"。

-

接收方会定期广播其每个虚通道的缓冲区空闲情况(即"信用")。

-

发送方每发送一个数据包,就消耗一个信用。当信用为零时,它必须停止发送,直到收到新的信用。

-

这种机制确保了网络不会因为缓冲区溢出而丢失数据包。

-

8.1.4 内部缓冲与仲裁机制

XP的内部结构可以简化为一个交叉开关矩阵,周围是输入和输出缓冲区。

工作流程:

-

缓冲: 到达输入端口的数据包根据其虚通道被存入对应的输入缓冲区。

-

路由计算: 每个数据包的头部位会进行路由计算,确定其需要的输出端口(如北、东等)。

-

仲裁: 仲裁器是XP的核心决策单元。在每个周期,它需要解决多个输入端口对同一个输出端口的竞争。仲裁策略可以是:

-

轮询: 公平地给每个输入端口机会。

-

优先级: 基于虚通道的优先级,高优先级的流量(如CPU读响应)优先通过。

-

年龄优先: 等待时间最长的数据包优先。

-

-

交换: 仲裁器获胜的数据包被授权通过交叉开关矩阵。这个矩阵可以在同一时间将多个输入连接到多个输出,只要这些连接不冲突(例如,输入A->输出北,输入B->输出东,可以同时进行)。

8.2 CFG: 配置节点

CFG是CMN的"控制中心"。在复杂的CMN网格中,存在成千上万个需要配置的寄存器,分散在各个节点中。CFG提供了一个统一的、标准化的访问点来配置和管理整个互连。

8.2.1 全局寄存器映射

CMN将所有可配置的寄存器映射到一个统一的全局地址空间。这个地址空间与系统内存地址空间是分开的。SoC中的主设备(通常是某个CPU核心通过一个系统寄存器接口)可以通过CFG来访问这些寄存器。

需要配置的参数包括:

-

系统地址映射寄存器: 定义各个HN-F负责的地址范围。

-

QoS控制寄存器: 设置各个虚通道的优先级和仲裁权重。

-

性能计数器控制寄存器: 启用和配置性能监控事件。

-

错误注入与控制寄存器: 用于测试和调试。

-

各个节点的特定控制与状态寄存器。

8.2.2 系统初始化与配置流程

在SoC上电后,CMN网格本身需要被配置才能正常工作。这个过程通常由运行在启动CPU上的固件(如Bootloader)完成。

-

发现阶段: 固件首先需要通过CFG读取CMN的"组件ID"等寄存器,来识别CMN的型号、版本以及网格的拓扑结构(例如,它是一个多大的网格,包含了哪些类型的节点)。

-

SAM编程: 这是最关键的一步。固件根据SoC设计阶段确定的内存映射,向CFG写入一系列配置事务,来设置所有RN和HN中的SAM寄存器。这相当于给整个网络安装了"路标"。

-

功能配置: 配置QoS策略、启用/禁用特定功能、设置性能计数器等。

-

使能: 在所有配置完成后,通过一个全局控制寄存器"启动"CMN网格,使其开始处理数据流量。

8.2.3 安全配置管理

CFG也扮演着安全守门员的角色。它可以支持ARM的TrustZone技术。

-

对配置寄存器的访问可以被标记为安全或非安全。

-

可以设置访问控制策略,例如,只允许处于安全世界的软件配置关键的QoS或安全相关的寄存器,而非安全世界的软件只能访问有限的、非关键的寄存器。

举例:通过CFG配置一个SAM条目

假设我们需要将地址范围 0x8000_0000 - 0x8FFF_FFFF 映射到 HN-F,其节点ID为 0x40。

-

固件确定负责该地址范围的SAM寄存器位于某个特定的HN-F内部,其在CFG全局地址空间中的偏移地址为

0x0010_2000。 -

固件通过向CFG的"数据寄存器"写入

0x80000000(基地址)和0x40(目标NID)等组合值。 -

固件通过向CFG的"命令寄存器"写入一个事务,指示这是一个"写"操作,目标地址是

0x0010_2000。 -

CFG节点将这个配置事务转换成在CMN网格内部传输的特定配置数据包,并将其路由到目标HN-F。

-

目标HN-F接收到这个配置数据包后,更新其内部的SAM寄存器。

此后,任何发往 0x8000_0000 范围内地址的请求,都会被RN正确地路由到HN-F 0x40。

总结

交叉节点和配置节点是CMN得以高效、可靠运行的基石。XP节点通过精巧的路由、仲裁和流控机制,构成了一个高带宽、低延迟的数据传输网络。而CFG节点则提供了对整个这个复杂分布式系统进行初始化、控制和观测的标准接口。它们虽不直接处理一致性协议,但却是CMN这座大厦不可或缺的钢筋混凝土。

第9章 缓存一致性协议与CHI

在前面的章节中,我们反复提到了"一致性协议"和"CHI",它们是CMN的灵魂。本章我们将深入探讨这一协议的核心机制,理解CMN如何通过CHI协议将分散的RN、HN、XP等节点组织成一个高效、一致的整体。我们将超越单个节点的视角,从全局事务流的角度来审视CMN的工作方式。

9.1 CHI协议架构

CHI是AMBA 5规范的一部分,是ARM为下一代高性能、可扩展一致性互连设计的协议。它取代了之前的ACE协议,并专门为基于NoC的互连(如CMN)进行了优化。

9.1.1 层次化协议结构

CHI协议的一个核心思想是角色分离。它将一个完整的一致性事务分解为多个独立的、标准化的"角色"和"通道"。这种分离使得协议能够灵活地映射到分布式的物理实现上。

-

事务角色:

-

请求者: 发起事务的节点,通常是RN。

-

归属点: 负责管理目标地址一致性的节点,通常是HN-F。

-

从节点: 保存最终数据的节点,通常是SN-F。

-

侦探目标: 被归属点要求进行一致性操作的节点,通常是其他RN。

-

-

通信通道: CHI定义了独立的逻辑通道来传输不同类型的消息,这有助于避免协议死锁。

-

请求通道: 用于从请求者到归属点的通信。

-

响应通道: 用于从归属点到请求者的通信。

-

数据通道: 用于传输数据,可以是请求者与归属点之间的双向通道。

-

侦探测通道: 用于从归属点到侦探目标的通信。

-

侦测数据通道: 用于从侦探目标返回数据到归属点。

-

在CMN中,这些逻辑通道被映射到我们在第5章提到的虚网络上,从而在物理上实现了通道的隔离。

9.1.2 事务类型与消息类型

CHI定义了一套丰富的事务类型,以覆盖各种缓存交互场景。每个事务由一系列在上述通道上传递的"消息包"组成。

主要的请求类型包括:

-

ReadNoSnp: 简单的读,不触发侦探。用于读取非缓存或只读数据。

-

ReadShared: 为读取而发起的请求,期望获得共享权限。可能触发归属点向其他缓存发送侦探,以获取数据或使其转为共享状态。

-

ReadUnique: 为写入而发起的请求,期望获得独占权限。这会触发归属点向其他缓存发送无效化侦探。

-

WriteNoSnp / WriteUnique: 写请求,后者隐含了获取独占权的步骤。

-

CleanUnique / MakeUnique: 缓存维护操作,用于将缓存行从独占降级为共享或无效,通常由软件发起或由HN-F为准备写入而发起。

9.2 CMN中的一致性模型

CMN实现了一个严格的、基于归属点的释放一致性模型。

9.2.1 点对点窥探与归属点模型

如第7章所述,CMN彻底摒弃了广播嗅探,采用了基于目录的点对点窥探。其核心是"归属点"概念:系统中的每一块内存地址都有且只有一个确定的归属点。所有对该地址的访问都必须经过这个归属点的协调。

这种模型的优势非常明显:

-

可扩展性: 侦探流量与共享者数量成正比,而非系统总节点数。

-

精准控制: 归属点拥有全局信息,可以做出最优决策。

-

简化设计: 连接到CMN的IP(如CPU)只需要与自己的归属点通信,而无需感知整个系统的拓扑。

9.2.2 MOESI状态在CMN中的实现

CMN使用MOESI状态模型来精确描述缓存行的状态。这个状态同时存在于RN的缓存中和HN-F的目录中,但视角略有不同。

-

在RN缓存中的状态(缓存视角):

-

UC (Unique Clean / E): 我独有这份数据,且与内存一致。

-

UD (Unique Dirty / M): 我独有这份数据,且我修改了它,内存是旧的。

-

SC (Shared Clean / S): 我和其他人共享这份只读数据。

-

SD (Shared Dirty / O): 我是这份数据的"负责人",我持有最新数据,但可能有其他只读共享者。当被要求时,我需要提供数据。

-

I (Invalid): 我的这份数据副本无效。

-

-

在HN-F目录中的状态(系统视角):

-

I: 无缓存器持有有效副本。

-

S: 一个或多个缓存器以只读方式持有。

-

E / M / O: 一个缓存器以独占/修改/拥有方式持有。目录需要记录是哪个RN。

-

状态转换的驱动力就是CHI事务。一个ReadUnique请求会将缓存行状态从I或S转变为UC/UD;一个来自HN-F的SnpInvalidate侦探请求会强制一个RN将其状态从S转变为I。

9.3 完整的事务生命周期

现在,让我们将节点、协议和状态机串联起来,跟踪几个典型事务在CMN网格中的完整生命周期。

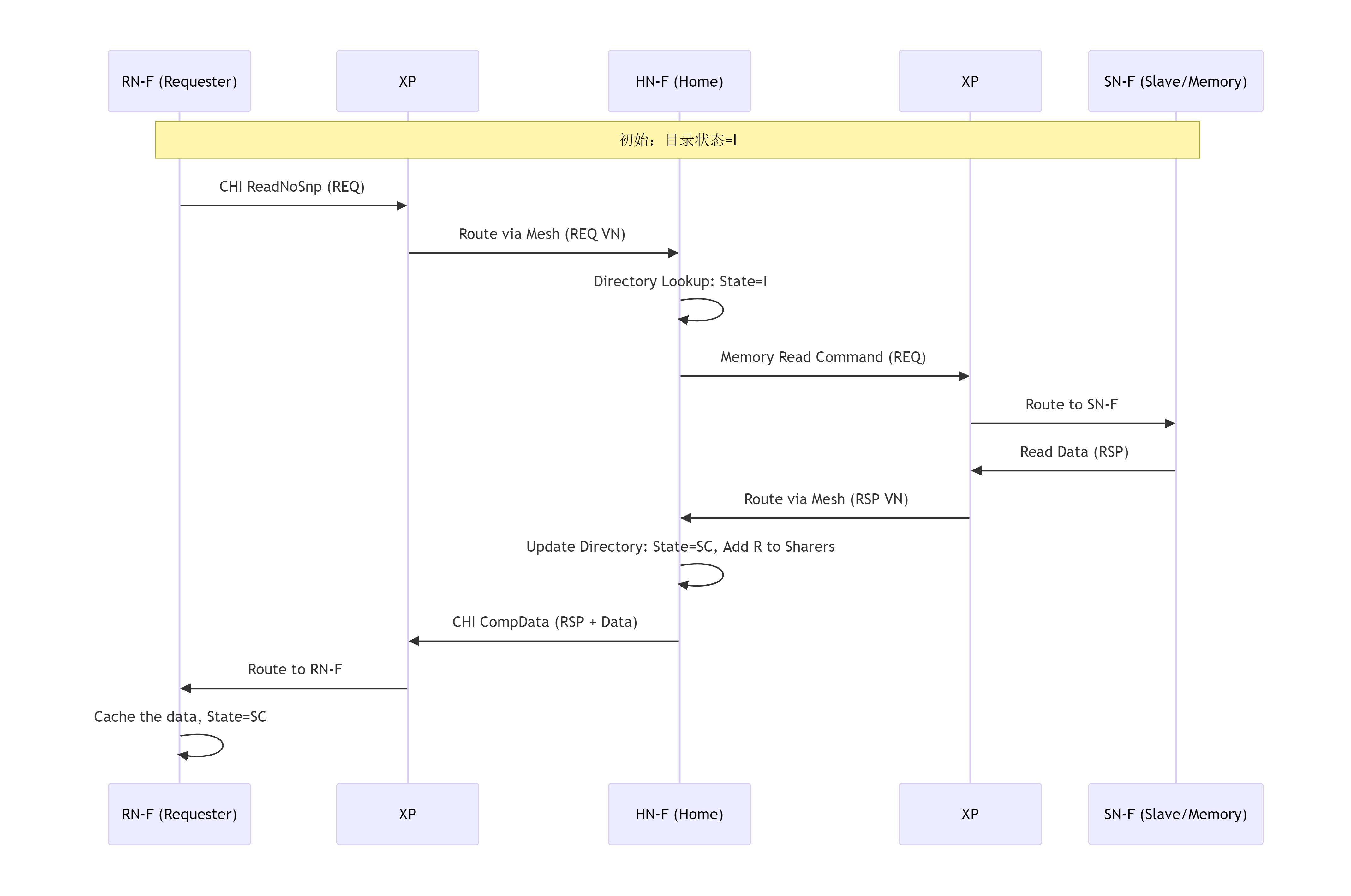

9.3.1 读事务流程(从RN到HN-F到SN-F)

场景: CPU (RN-F) 读取一个未被任何缓存持有的内存地址。

这个流程展示了最顺利的"读缺失"场景。如果数据已被其他RN缓存,HN-F会向那些RN发送侦探请求来获取数据,而不是访问内存,从而降低延迟。

9.3.2 写事务流程

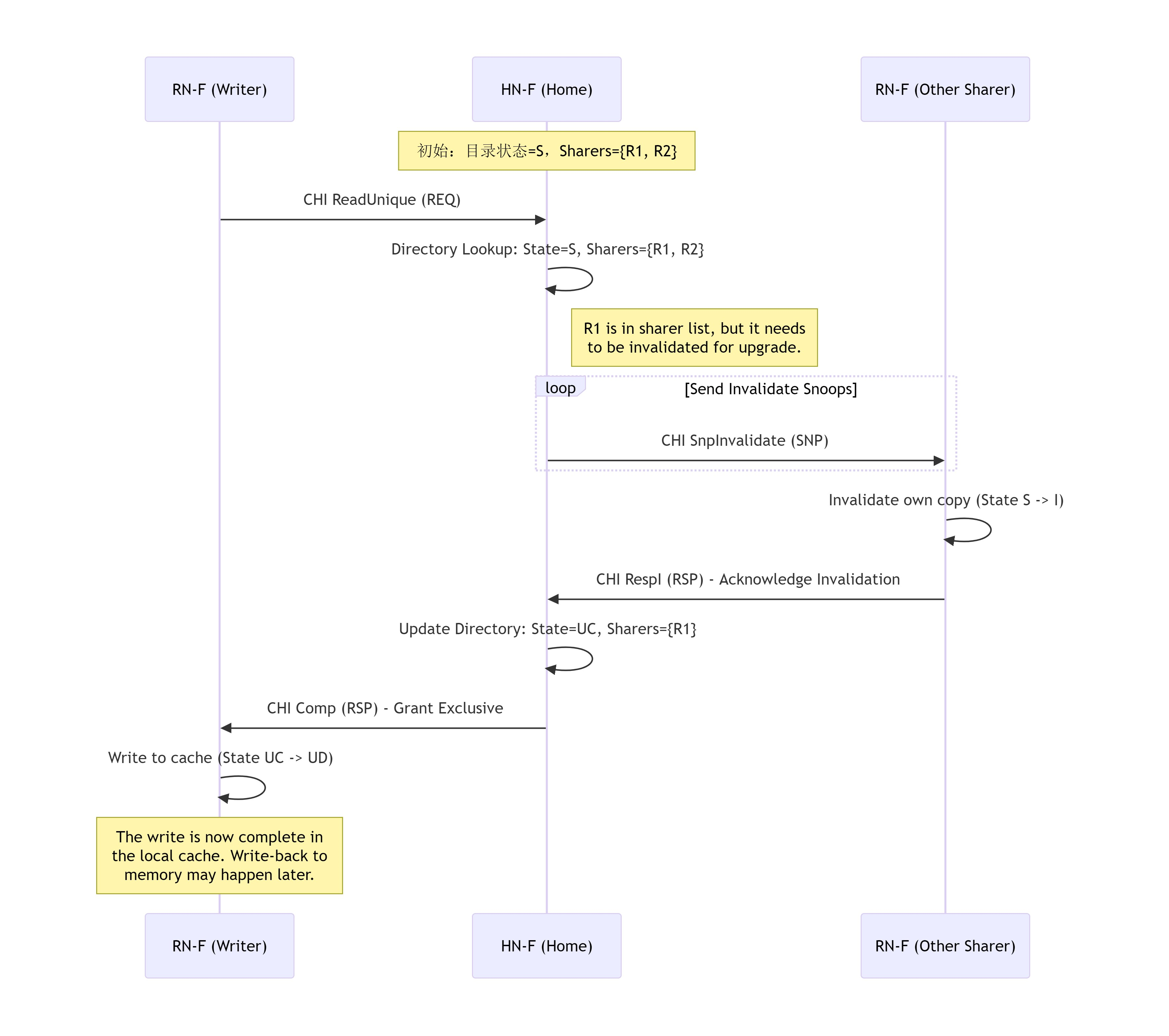

场景: CPU (RN-F) 写入一个当前被自己和另一个CPU以共享状态缓存的缓存行。

这个流程清晰地展示了点对点侦探和目录的精髓。HN-F只向真正的共享者R2发送了无效化请求,而不是广播。

9.3.3 背压、重试与错误处理

在理想情况下,事务一帆风顺。但现实中,网络资源是有限的。

-

背压: 当XP的输入缓冲区满时,它会通过信用机制反向施加背压,通知上游节点暂停发送。这会像高速公路堵车一样,一直传导到事务的发起端。

-

重试: 如果HN-F暂时无法处理一个请求(例如,其内部目录缓存忙),它可能会向RN发送一个

RetryAck响应,告诉RN"请稍后再试"。RN会在等待一段时间后重新发送请求。 -

错误处理: 如果事务访问了一个非法地址或遇到权限错误,SN-F或HN-F会返回一个带有错误编码的响应包。这个错误最终会作为数据错误或总线错误传递给发起请求的CPU核心。

9.4 CHI协议在CMN中的实现特点

CMN不仅是CHI协议的传输媒介,更是其优化的执行引擎。

-

协议内化: CHI协议的状态机逻辑被直接内化到HN-F、RN-F等节点的硬件中,实现了极低的处理延迟。

-

网络感知: CMN的拓扑和路由策略是与CHI协议协同设计的,确保了控制消息和数据消息都能高效流动。

-

可配置性: CMN允许对CHI协议的某些方面进行配置,以针对不同的工作负载进行优化。

总结

CHI协议为CMN提供了一套精确的"语法",定义了节点之间如何"对话"以维护一致性。而CMN则是这套语法的"物理现实",一个高度优化的硬件实现。通过理解CHI事务的生命周期,我们终于能够将以节点为中心的静态视角,转换为以数据流为中心的动力系统视角。CMN的强大,正是源于其将复杂的分布式一致性协议,转化为在片上网络中高效流动的数据包的能力。

第10章 高级特性与服务质量

CMN不仅仅是一个实现基本一致性功能的互连,它更是一个为现代复杂工作负载量身打造的高性能平台。本章将深入探讨CMN的一系列高级特性,这些特性使其能够智能地管理流量、优化性能、控制功耗并确保系统可靠性,从而在各种严苛的应用场景下游刃有余。

10.1 QoS架构

在一个集成CPU、GPU、NPU和高速I/O的异构SoC中,不同的流量对延迟和带宽的要求天差地别。CPU对缓存未命中的延迟极其敏感,而GPU则可能更关注持续的高带宽。如果没有有效的管理,低优先级的批量流量可能会阻塞高优先级的关键流量,导致系统性能急剧下降。CMN的服务质量架构正是为了解决这一问题。

10.1.1 流量分类与标签

QoS的第一步是为不同的流量打上"优先级标签"。在CMN中,这主要通过以下方式实现:

-

QoS字段: 在CHI协议的数据包头部,包含一个QoS字段。这个字段的值由事务的发起者(RN)根据其性质和紧迫性来设置。

-

来源标签: QoS值可以基于请求的来源(例如,来自CPU集群的RN-F、来自GPU的RN-D或来自PCIe的RN-I)进行预设。

-

事务类型标签: 也可以基于事务类型进行区分。例如,一个CPU的读请求(对延迟敏感)可以被赋予比一个DMA的写请求(对带宽敏感但延迟不敏感)更高的优先级。

10.1.2 虚拟网络与优先级

如之前章节所述,CMN使用虚拟网络来分离不同类型的流量(请求、响应、侦探测)。QoS机制在此基础上进一步深化:

-

VN内的优先级: 在每个虚拟网络内部,可以进一步划分多个优先级层级。例如,在响应虚拟网络中,CPU的读响应可以被分配到最高优先级层,而I/O的读响应可以被分配到较低层。

-

物理实现: 每个优先级层级在物理上对应独立的虚拟通道,拥有独立的缓冲区资源。这确保了高优先级流量不会被低优先级流量在缓冲区资源上"饿死"。

10.1.3 仲裁与权重配置

QoS的核心决策体现在仲裁环节。在XP节点和HN节点中,当多个输入竞争同一个输出资源时,仲裁器会根据配置的策略进行裁决。

-

严格优先级仲裁: 绝对优先服务高优先级流量。简单有效,但可能导致低优先级流量完全得不到服务(饿死)。

-

加权轮询仲裁: 为不同优先级的流量分配不同的"权重"。例如,高优先级:中优先级:低优先级的权重可以是4:2:1。这意味着仲裁器会在7个周期内,服务4个高优先级、2个中优先级和1个低优先级的请求。这在保证高优先级流量的同时,也给予了低优先级流量一定的带宽。

配置示例: SoC架构师可以为CPU的RN-F设置最高的QoS标签。在XP的仲裁器中,配置为对来自CPU方向的流量使用严格优先级或高权重。这样,当CPU的读请求和GPU的纹理读取在同一个XP处竞争时,CPU的请求将优先通过,确保其低延迟。

10.2 系统级缓存

系统级缓存是CMN架构中一个可选的、但能极大提升性能的组件。它作为所有一致性代理共享的最后一级缓存,位于核心私有缓存和主内存之间。

10.2.1 SLC的工作机制

SLC在CMN中通常作为一个或多个SN-F节点实现。它与HN-F紧密协作。

-

地址映射: SLC像内存一样,被映射到系统地址空间的一部分。HN-F可以将它负责的地址范围配置为"可缓存到SLC"。

-

数据存放: 当数据从内存(DDR)被读取时,HN-F可以决定将其填充到SLC中。后续任何代理(CPU、GPU等)再次访问该数据时,如果SLC中存在有效副本,HN-F会直接从SLC提供数据,从而避免访问速度较慢的DDR内存。

-

一致性维护: SLC本身是完全一致的。它由HN-F管理,当有代理要修改数据时,HN-F会像使CPU缓存失效一样,使SLC中的副本失效或更新它。

10.2.2 缓存分配策略

CMN的SLC支持灵活的分配策略,以适应不同的工作负载:

-

读分配: 仅在发生读缺失时,将数据存入SLC。

-

写分配: 在发生写缺失时,也将数据读入SLC后再修改。这有利于后续的读操作。

-

基于访问者的分配: 可以配置为仅缓存来自特定代理(如CPU)的访问,而不缓存来自I/O的访问。

10.2.3 一致性维护

SLC作为系统中的一个大型共享缓存,其一致性由HN-F通过目录协议统一管理。它对所有代理呈现一个统一的视图,简化了系统架构。

SLC的价值体现:

在一个多核服务器SoC中,多个CPU核心可能会频繁访问相同的操作系统内核数据或共享库。如果没有SLC,这些访问会反复穿透到DDR内存,导致高延迟和功耗。有了SLC,这些热点数据被缓存在片上,所有核心都能以极低的延迟访问,显著提升了整体性能。

10.3 功耗管理

高性能计算与能效密不可分。CMN提供了精细的功耗管理机制。

10.3.1 时钟门控与电源门控

-

时钟门控: 当CMN的某个部分(如一个XP节点或一个RN的特定逻辑块)处于空闲状态时,其时钟可以被自动关闭,动态功耗降至近乎为零。这是最常用和高效的动态功耗控制技术。

-

电源门控: 对于在较长时间内完全空闲的、较大的模块,可以切断其电源供电(电源门控),以消除静态功耗(漏电)。这对于移动设备或数据中心的"闲置"状态至关重要。

10.3.2 动态频率电压调节

CMN支持DVFS。可以根据系统负载,动态调整CMN网格的工作频率和电压。

-

高性能模式: 当系统满载时,CMN运行在最高频率和电压下,提供最大带宽和最低延迟。

-

节能模式: 当系统负载较轻时,可以降低CMN的频率和电压。虽然单事务延迟会增加,但总功耗会以超线性的速度下降(因为动态功耗与频率成正比,与电压的平方成正比)。

10.4 可靠性与可用性

对于数据中心、汽车和工业控制等场景,系统的可靠性和可用性至关重要。CMN集成了多种机制来保障这一点。

10.4.1 ECC与奇偶校验

-

ECC: 在CMN内部的关键数据路径、缓冲区以及目录存储器上,广泛使用了错误纠正码。ECC不仅能检测单位错误,还能自动纠正它,防止软错误导致系统宕机。

-

奇偶校验: 在一些对面积敏感但可靠性要求稍低的控制路径上,可能会使用奇偶校验。它能检测错误,但无法纠正,通常检测到错误后会触发系统异常。

10.4.2 错误注入与容错机制

-

错误注入: 为了测试系统的可靠性,CMN提供了硬件级的错误注入功能。验证工程师可以配置寄存器,模拟在特定节点、特定时间发生ECC错误或奇偶错误,以验证软件和硬件的错误恢复流程是否健全。

-

端到端保护: CMN支持从RN到SN的端到端数据保护。数据在RN发出时生成校验码,在传输过程中,每个XP都可以验证校验码,并在最终被SN或目标RN接收时再次验证。这确保了数据在漫长征途中不会被破坏。

10.4.3 冗余与故障隔离

在一些要求极高的应用中,CMN可以配置为冗余模式。关键路径或节点可以有多份备份。如果自检逻辑检测到某个节点发生不可恢复的错误,可以将其标记为故障并隔离,然后将流量路由到备份节点上,保证系统继续运行。

总结

CMN的高级特性和服务质量机制,将其从一个被动的"数据管道"提升为一个智能的"交通管理系统"。通过QoS,它确保了关键任务的体验;通过SLC,它大幅提升了系统性能;通过精细的功耗管理,它实现了卓越的能效;而通过强大的可靠性特性,它使得基于CMN的SoC能够胜任从消费电子到关键任务基础设施的各种严苛应用。这些特性共同构成了ARM Neoverse平台在市场竞争中的核心优势。

第三部分:实践真知——CMN的设计、验证与性能分析

第12章 CMN集成与SoC设计

在前面的章节中,我们从理论到细节深入剖析了CMN的架构。现在,让我们将视角切换到SoC设计工程师,探讨如何将CMN这个强大的IP核成功地集成到一个完整的SoC中。本章将涵盖从系统规划到物理实现的完整设计流程,为实际工程实践提供指导。

12.1 设计流程概述

集成CMN到一个SoC中是一个复杂的系统工程,通常遵循一个自顶向下的设计流程:

-

系统需求分析与架构定义: 确定目标市场、性能指标、功耗预算和成本目标。

-

CMN配置与拓扑设计: 根据系统需求,选择并配置CMN的节点类型、数量和拓扑结构。

-

性能建模与预验证: 使用性能模型进行架构探索和瓶颈分析。

-

RTL生成与集成: 基于配置生成CMN的RTL代码,并将其与其它IP(CPU、GPU、内存控制器等)集成。

-

验证: 进行大规模的功能验证和性能验证。

-

物理实现: 进行综合、布局布线、时序收敛和功耗分析。

-

硅后验证与调试: 在真实芯片上验证功能和性能。

本章将重点讨论前三个环节,这是决定SoC成败的关键架构决策阶段。

12.2 拓扑选择与性能预估

这是集成过程中最关键的决策之一。拓扑决定了系统的性能上限和物理实现难度。

12.2.1 拓扑选择考量因素

-

核心数量与类型: 需要连接的CPU集群、GPU、加速器和I/O控制器的总数。

-

内存子系统: DDR通道的数量、HBM栈的数量、是否使用SLC。

-

带宽需求: 分析主要数据流路径的带宽要求。例如,GPU到HBM需要极高的带宽。

-

物理布局约束: 芯片的尺寸、形状以及其它大型IP(如大型模拟模块)的摆放位置。

-

成本与面积: 更复杂的拓扑(如更高维度的Mesh或更多的XP节点)意味着更大的面积和更高的成本。

常见拓扑模式:

-

均衡型Mesh: 适用于通用服务器CPU,计算和内存节点均匀分布。

-

I/O密集型: 将多个RN-I节点和它们经常访问的HN-F节点放置在芯片边缘,方便与外部接口对接。

-

内存密集型: 将多个内存控制器(HN-F+SN-F)集中放置,并与高带宽计算单元(如GPU)紧密耦合,形成"内存池"。下图展示了一个简化的内存密集型拓扑:

在这种拓扑中,GPU和CPU都可以通过相对较短的路径访问高带宽的HBM和SLC。

12.2.2 带宽计算与瓶颈分析

带宽计算示例:

假设一个SoC设计目标:

-

4个CPU集群,每个峰值需要 25 GB/s 的内存带宽。

-

1个GPU,峰值需要 200 GB/s 的内存带宽。

-

2个DDR5-6400通道,每通道理论带宽约 51.2 GB/s,总带宽 ~102.4 GB/s。

-

1个HBM2e栈,带宽 ~400 GB/s。

分析:

-

总需求带宽: (4 * 25) + 200 = 300 GB/s。

-

总提供带宽: 102.4 (DDR) + 400 (HBM) = 502.4 GB/s。从总量看是足够的。

-

瓶颈分析:

-

场景1: 如果所有CPU和GPU都争抢DDR内存,总需求(4*25)+200=300 GB/s >> 102.4 GB/s,DDR控制器将成为严重瓶颈。

-

解决方案: 通过软件或硬件地址映射,将GPU的热点数据导向HBM,将CPU的操作系统和工作集导向DDR和SLC。确保CMN的SAM正确配置,使得流量被分散到不同的内存通道。

-

12.2.3 延迟建模

延迟由多个部分组成:

-

T_router: 数据包在每个XP节点处的处理延迟(通常为1到数个周期)。 -

T_link: 在链路上传输的延迟(与物理距离和频率有关)。 -

T_hnf: 在HN-F节点进行协议处理和目录查询的延迟。 -

T_memory: 内存访问延迟(通常是最主要的部分)。

总延迟 ≈ T_init + N_hops * (T_router + T_link) + T_hnf + T_memory

其中 N_hops 是平均跳数。设计目标之一就是通过优化拓扑和节点布局,减少关键路径上的 N_hops。

12.3 参数化配置与RTL生成

ARM通常提供CMN的配置工具(如ARM Socrates),该工具提供图形化界面或脚本接口,让设计工程师进行"菜单式"配置。

可配置参数包括:

-

网格尺寸: 定义XP节点的行数和列数。

-

节点类型和数量: 指定需要多少个RN-F、RN-I、HN-F、SLC SN-F等。

-

SAM设置: 预定义内存映射区域。

-

QoS策略: 设置虚通道数量和仲裁权重。

-

物理接口: 配置与外部IP连接的CHI、AXI或ACE-Lite接口的数量和位宽。

配置完成后,工具会生成:

-

可综合的RTL代码: 代表定制化的CMN实例。

-

测试平台组件: 用于验证的Behavioral Model、断言和监控器。

-

软件头文件: 包含用于初始化SAM和配置寄存器的常量定义。

-

物理设计套件: 用于布局布线的约束文件、功耗模型等。

12.4 时钟与复位架构设计

CMN作为一个庞大的分布式系统,其时钟和复位设计至关重要。

-

时钟域: CMN通常运行在一个或多个同步时钟域上。

-

网格时钟: 核心网格(XP, HN, RN)通常运行在一个高频时钟下。

-

接口时钟: 与外部IP(如CPU DSU)连接的接口可能运行在另一个异步时钟域,需要异步FIFO进行桥接。

-

-

复位策略: 必须实现分层次的、安全的复位策略。

-

全局复位: 上电复位,初始化整个芯片。

-

局部复位: 允许在系统运行时单独复位某个子系统(如一个加速器及其连接的RN-D),而不影响其他部分的运行。这需要CMN支持准静态配置,即部分配置在局部复位后保持不变。

-

12.5 物理设计考量:时序与布局布线

将CMN的网表实现到硅片上是一个巨大的挑战。

-

时序收敛: CMN的全局连线(尤其是Mesh中的长链路)可能成为关键时序路径。物理设计团队需要:

-

插入流水线寄存器: 在长链路上插入额外的寄存器级,将长路径分解为较短的、易于满足时序的段落。

-

谨慎使用时钟树综合: 确保网格时钟到所有XP和HN的 skew 最小。

-

-

布局规划: 这是物理设计中决定性的一步。需要根据拓扑设计,将CMN的各个节点大致摆放在芯片版图的预定位置上。

-

CPU集群应靠近其连接的RN-F。

-

内存控制器(SN-F)应放置在靠近芯片边缘的位置,以方便与片外内存颗粒的连线。

-

高带宽链路(如GPU到HBM)对应的XP节点之间的布线通道应预留足够的资源。

-

-

功耗完整性: CMN是SoC中的功耗大户。需要部署完整的电源网格,提供稳定且低噪声的供电。同时,要使用时钟门控和电源门控来管理动态和静态功耗。

-

信号完整性: 高速信号可能会受到串扰和电源噪声的影响。需要进行分析并在必要时进行屏蔽或调整驱动强度。

总结

成功集成CMN要求设计团队具备跨领域的知识,从系统架构到物理实现。一个优秀的集成方案始于精准的拓扑选择和性能建模,并通过谨慎的配置、时钟复位设计和物理实现,最终将蓝图转化为高效的硅片。这个过程充满了权衡与迭代,是工程技术与艺术创造的结合。

第13章 CMN功能验证

CMN是SoC中最复杂的IP之一,其分布式、并发性和状态空间巨大的特点,使其验证成为一项极其艰巨的任务。本章将系统性地阐述验证CMN功能正确性的方法论、工具和最佳实践,为验证工程师提供一份全面的指南。

13.1 验证挑战与策略

13.1.1 CMN验证的独特挑战

-

状态空间爆炸: CMN的状态由所有节点的缓存、目录、协议引擎状态以及网络中传输的数据包共同决定。其可能的状态组合数量是一个天文数字,无法通过穷举法进行测试。

-

并发与竞态条件: 数十甚至上百个主设备同时发起请求,这些请求在网格中交错传递,会引发大量难以预测的交互和极端时序场景。

-

分布式调试: 当发现一个错误时,其根源可能隐藏在某个HN-F的目录中、某个XP的缓冲区里,或是在多个事务的交互中。定位问题如同大海捞针。

-

协议复杂性: CHI协议本身就很复杂,涵盖了各种事务类型、状态迁移和错误情况。

13.1.2 验证策略:分层与随机

面对这些挑战,必须采用系统化的验证策略:

-

分层验证:

-

单元级: 验证单个节点(如XP, HN-F, RN)的内部逻辑。

-

集群级: 将少数几个不同类型的节点连接在一起,验证其交互(如一个RN-F、一个HN-F和一个SN-F)。

-

全网格级: 验证完整配置的CMN实例,这是最复杂也是最重要的阶段。

-

-

基于约束的随机激励: 这是验证CMN的核心方法。通过定义合理的约束,让测试平台自动生成海量的、不可预测的测试场景,从而探索到那些工程师难以想到的角落案例。

-

覆盖率驱动验证: 定义明确的目标(覆盖率模型),指导随机测试向未测试过的状态空间探索,确保验证的完备性。

13.2 测试平台架构

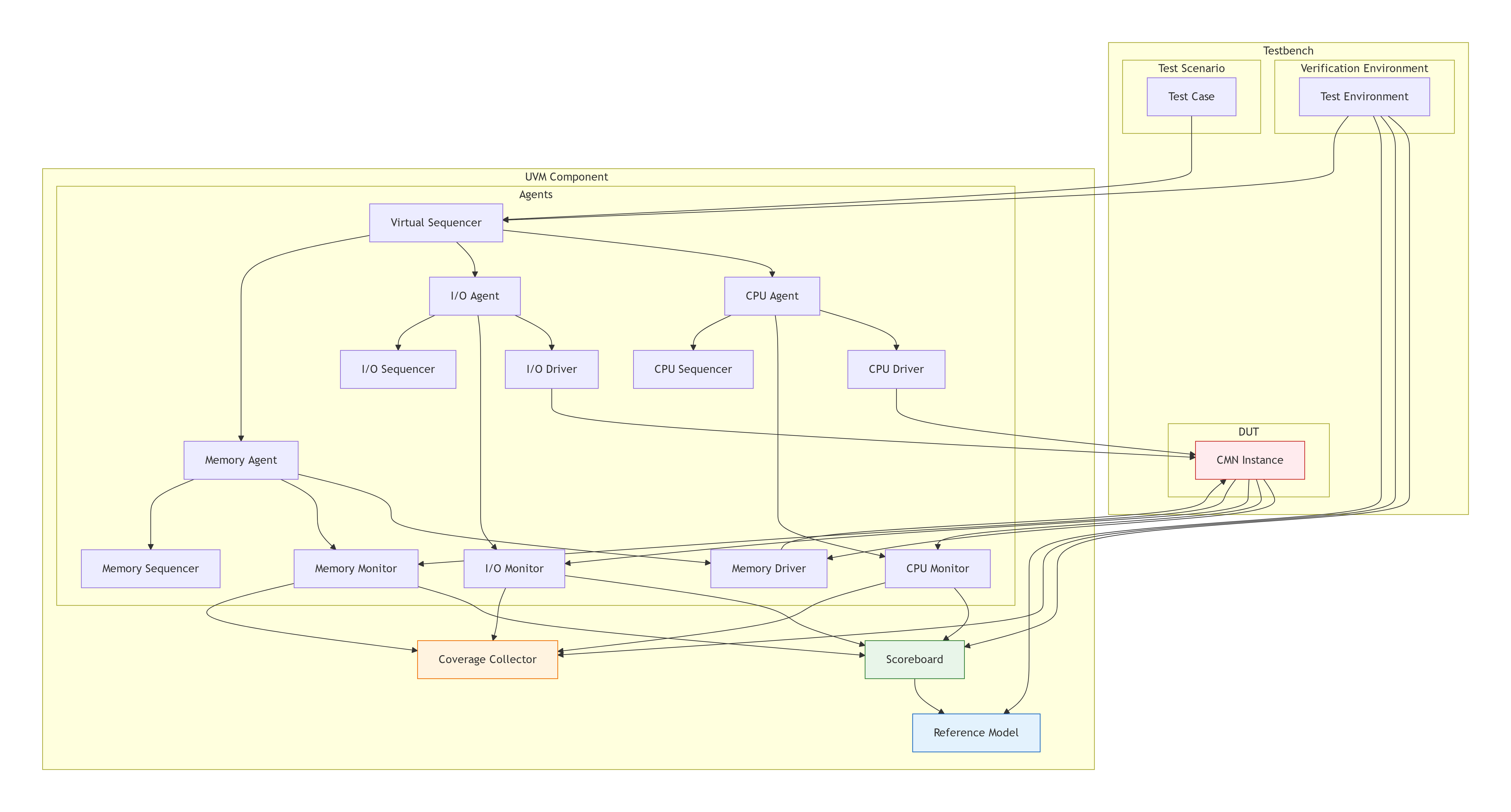

一个强大的、可重用的测试平台是成功验证的基石。基于通用验证方法学 的测试平台是工业界标准。

测试平台组件详解:

-

代理: 每个外部接口(如CPU CHI、I/O ACE-Lite、Memory AXI)都有一个对应的代理。代理包含:

-

驱动器: 模拟主设备或从设备的行为,根据指令向DUT施加激励。

-

监视器: 被动地监听接口上的信号,捕获事务并将其发送给记分板和覆盖率收集器。

-

序列器: 协调驱动器的行为,按顺序发送事务。

-

-

虚拟序列器: 协调所有代理的序列器,从而能够生成跨多个端口的、协调一致的复杂场景(例如,让CPU和GPU同时访问同一地址)。

-

参考模型: 这是测试平台的"黄金标准"。它是一个高层次的、通常用C++或SystemVerilog行为级代码编写的CMN行为模型。它模拟了CMN应有的行为(一致性协议、路由等),但不涉及低层次的硬件细节。

-

记分板: 接收来自所有监视器的事务,并与参考模型的预测进行比较。任何不一致都会立即报告为错误。

-

覆盖率收集器: 收集来自监视器的事务信息,并更新覆盖率数据库。

13.3 激励生成与场景构造

13.3.1 一致性场景生成器

普通的随机地址访问很难有效验证一致性。需要专门的一致性场景生成器,它能够理解协议语义,并主动构造能暴露一致性问题的场景。

典型的一致性测试场景:

-

读后写: 核心A读地址X,核心B写地址X,核心A再读地址X。检查核心A第二次读是否看到核心B的写入。

-

写后读: 核心A写地址X,核心B读地址X。检查核心B是否看到核心A的写入。

-

并发的读-修改-写: 多个核心同时执行对同一地址的原子读-修改-写操作(如原子加)。检查最终结果是否正确。

-

缓存状态转换压力测试: 构造一系列访问,迫使某个缓存行在所有可能的MOESI状态之间频繁转换。

13.3.2 随机化测试与角落案例

通过随机化以下参数来创造海量测试场景:

-

事务类型: ReadShared, ReadUnique, WriteNoSnp, CleanShared等。

-

地址: 随机地址,但可以施加约束,如偏向于某些"热点"地址以增加冲突概率。

-

数据: 随机数据模式,或特定的角落案例数据(如全0,全1,交替位)。

-

时序: 请求之间的延迟、背压注入等。

-

系统配置: 随机化SAM设置、QoS策略等,验证CMN在不同配置下的正确性。

13.4 检查与覆盖率

检查是验证的眼睛,覆盖率是验证的度量尺。

13.4.1 协议检查器

除了记分板的总体验证,还需要内嵌在DUT或测试平台中的协议检查器。这些检查器实时监控信号,对违反CHI协议规则的行为立即报错。

-

例如: 一个RN在收到Comp响应之前就发出了另一个依赖于此响应的事务。

-

例如: 一个HN-F在目录状态为I时却发出了侦探请求。

13.4.2 事务级检查

记分板进行的是端到端的事务级检查。它确保从系统层面看,最终的结果是正确的(即,所有观察者最终都看到了符合内存顺序的最新数据)。

13.4.3 功能覆盖与代码覆盖模型

-

功能覆盖率: 回答"我们测试了哪些功能?"的问题。需要定义详细的覆盖点:

-

事务覆盖: 所有类型的事务都被生成过吗?

-

缓存状态转换覆盖: 每个可能的MOESI状态转换都被触发过吗?(例如,S -> I, M -> S, I -> E等)

-

拓扑覆盖: 数据包是否遍历了网格中所有可能的XP路径?

-

交互覆盖: 两个、三个甚至四个事务在同一地址上是否发生了所有可能的交互?

-

错误注入覆盖: 所有类型的错误(ECC、超时等)都被注入和处理了吗?

-

-

代码覆盖率: 由EDA工具自动生成,衡量RTL代码中有多少行、条件、分支、状态机被执行过。高代码覆盖率是必要条件,但不是充分条件。 即使代码100%覆盖,也可能遗漏复杂的功能缺陷。

13.5 验证IP的使用与开发

为了加速验证,可以使用商业的或ARM提供的验证IP。VIP是预验证的、可重用的UVM组件,它封装了CHI、ACE或AXI协议的知识,提供了现成的驱动、监视、协议检查和覆盖率模型。使用VIP可以节省大量搭建基础测试平台的时间。

13.6 举例:如何验证一个复杂的多核数据竞争场景

场景: 验证4个CPU核心并发执行对一个共享计数器的原子加法操作。

-

测试生成: 虚拟序列器生成一个测试,让4个CPU代理同时向同一个地址发起

AtomicStore-Add事务。 -

执行: 测试平台运行,驱动器将事务施加到CMN的4个RN-F端口。CMN内部处理这些交织的请求。

-

监控: 监视器捕获所有请求和响应。

-

预测: 参考模型知道,正确的最终结果应该是初始值加上每个核心的加法操作数之和。它模拟了一个严格的串行顺序,但不需要预测实际的交错顺序。

-

检查:

-

协议检查器: 确保每个原子操作都符合CHI协议规范。

-

记分板: 等待所有操作完成,然后从内存中读取最终值(通过一个CPU代理),与参考模型的预测值进行比较。如果一致,则通过;否则,报错。

-

-

覆盖: 覆盖率收集器记录下"4路原子操作竞争"这个场景已被测试。

总结

验证CMN是一场持久战,需要精心的策划、强大的基础设施和自动化的执行。通过采用基于UVM的覆盖率驱动验证方法学,结合分层策略和强大的随机激励,验证团队可以系统性地攻击CMN的复杂性,逐步构建起对其功能正确性的信心,从而为最终流片的成功奠定坚实的基础。

5561

5561

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?