潮汐是与人类关系最为密切的海洋物理过程之一,是海洋科学研究领域一个非常重 要的方向。潮汐是海洋运动的一个重要能量来源,因此关于潮汐及其相关方向的研究贯 穿了海洋学研究的发展史,是我们认识海洋、利用海洋的重要方面。

一、潮汐现象

所谓潮汐,是指天体万有引力作用下海水发生的周期性运动,它不但包括了海面在 垂直方向的起伏涨落,还包括了海水在水平方向的往复式流动。通常,习惯上将海水垂 直方向的涨落称为潮汐,而水平方向的往复式流动称为潮流。

作为所有海洋现象中最为常见的过程之一,潮汐也是人们较先关注并研究的现象之一。约公元前450年,出现了潮汐的首份书面记录(Trujillo and Thurman,2008), 北宋年间(1083年)在福建建成的木兰陂,配套设有许多“水则”,便是用来观察水位高低的设施。据《鄞县志》记载,公元1253~1258年,县西南平桥下设立了“水则”,并指定专人看管,按观测潮水的高低,定时开闭闸门。

尽管人们很早就已经意识到潮汐的运动与月亮有着密切的联系,但是直到17世纪牛顿发现万有引力定律,关于潮汐的科学研究才真正开始。后来, 一批伟大的科学家对潮汐的规律和动力学特征进行了深入的研究,并对其进行了成功预报。远在1880年,Ferrel 就搭建了一台潮汐预报机(Stewart,2008),该预报结果在原美国海岸调查局得到了应用。 随着计算机的问世,计算机在潮汐预报中也得到了广泛应用。现在我们已经可以对潮汐 进行较为精确的预报。

潮汐可以引起强的海水运动,在沿岸海区,潮位起伏可达几米,潮流可以达到几米 每秒,这对港口工程、海上航行、军事活动和海洋渔业都有着重要的影响。此外,潮汐 蕴含巨大的能量,这为海洋的混合提供了能量来源,进而驱动深层环流,影响气候变化; 同时如何开发利用这些能量也是人类利用绿色能源的一个重要方面,全球已经有多个国 家建立了潮汐发电站来利用潮汐能进行发电(董昌明,2017)。

1、潮汐要素

图中纵坐标是潮位高度,横坐标是时间。涨潮时潮位不断增高,达到一定的高度 以后,潮位短时间内不涨也不退,称之为平潮,平潮的中间时刻称为高潮时。平 潮的持续时间各地有所不同,可从几分钟到几十分钟不等。平潮过后,潮位开始 下降。当潮位退到最低的时候,与平潮情况类似,也发生潮位不退不涨的现象, 叫做停潮,其中间时刻为低潮时。停潮过后潮位又开始上涨,如此周而复始地运 动着。从低潮时到高潮时的时间间隔叫做涨潮时,从高潮时到低潮时的时间间 隔则称为落潮时。 一般来说,在许多地方涨潮时和落潮时并不一样长。海面上涨到最高位置时的高度叫做高潮高,下降到最低位置时的高度叫低潮高,相邻的 高潮高与低潮高之差叫潮差。

2、潮汐不等与潮汐类型

(1)潮汐的类型

从各地的潮汐观测曲线可以看出,无论是涨、落潮时,还是潮高、潮差都呈现出周期性的变化,根据潮汐涨落的周期和潮差的情况,可以把潮汐大体分为如下的4种类型:

Ⅰ正规半日潮

在一个太阴日(约24时50分)内,有两次高潮和两次低 潮,从高潮到低潮和从低潮到高潮的潮差几乎相等,这类潮汐就叫做正规半日潮。

Ⅱ不正规半日潮

在一个朔望月中的大多数日子里,每个太阴日内一般可 有两次高潮和两次低潮;但有少数日子(当月赤纬较大的时候),第二次高潮很 小,半日潮特征就不显著,这类潮汐就叫做不正规半日潮。

Ⅲ正规日潮

在一个太阴日内只有一次高潮和一次低潮,像这样的一种 潮汐就叫正规日潮,或称正规全日潮。

Ⅳ不正规日潮

是不正规日潮潮汐过程曲线。显然,这类潮汐在一个朔望月中的大多数日子里具有日潮型的特征,但有少数日子(当月赤纬接近零的时候)则具有半日潮的特征。

(2)潮汐的不等现象

凡是一天之中两个潮的潮差不等,涨潮时和落潮时也不等,这种不规则现象称为潮汐的日不等现象。高潮中比较高的一个叫高高潮,比较低的叫低高潮;低潮中比较低的叫低低潮,比较高的叫高低潮。

从潮汐过程曲线还可看出潮差也是每天不同。在一个朔望月中, “朔”、“望”之后二、三天潮差最大,这时的潮差叫大潮潮差;反之在上、下弦之后, 潮差最小,这时的潮差叫小潮潮差。

二、与潮汐有关的天文学知识

由于潮汐现象与地球、月球、太阳的相对运动有着非常密切的关系,因此,本节简要介绍天体运动、时间单位及一些有关的天文学知识。

1、某些天文学的基本概念

(1)天球

天球是一个以地球为中心,以无限长为半径,内表面分布着各种各样天体的球面。这是一个假想的圆球。因为天体离地球都很遥远,人的眼 睛无法区别它们的远近,只能根据它们的方向来定位,于是,所有天体在天球上 的位置就是它们沿视线方向在天球内表面的投影。

天球上的天轴指的是将地轴无限延长所得到的一根假想的轴。天轴与天球 的交点叫天极,和地球上北极所对应的那一点叫北天极,或天球北极;和地球上 南极对应的那一点叫南天极,或天球南极。若将观测点的铅垂直线无限延伸后 也可与天球交于两点,向上与天球的交点称为天顶,而向下延伸与天球的交点,称为天底。

在天球上,以地心为圆心,通过天极和天顶所作的大圆圈叫做天子午圈;通 过天极和天体所作的大圆圈叫做天体时圈;通过天顶、天底和天体的大圆圈称为 天体方位圈。

天体通过天子午圈叫中天。由于地球作周日旋转,每个天体一昼夜内有两 次中天,即天体的时圈在一昼夜内有两次与天子午圈重叠。天体靠近天顶时叫 上中天,靠近天底时称下中天。

(2)天赤道、黄道与白道

1. 天赤道 将地球的赤道面无限延伸后和天球相交的大圆圈,叫做天赤 道,或天球赤道。

2. 黄道 太阳的周年视运动轨道叫做黄道。如图7-4所示,地球每年绕 着太阳在椭圆形轨道上公转一周(即a→b→c→d→e→a), 但在地球上的人看来 好像是太阳在天空众星之间绕着地球旋转,那么,太阳在天球上的投影每年也绕 着地球作一周的视运动(相应为A→B→C→D→E→A), 此视运动轨道即为黄 道。黄道面与天赤道面的交角为23°27'。

3. 白道 月球绕着地球公转的结果使得月球在天球上也有一个视运动的 轨道,这个轨道称为白道。此视运动轨道并非指月球绕地球公转的真正轨道(椭 圆形),而是指月球公转过程中在天球上的投影点(从地球上看)连成的圆形轨 道。白道面与黄道面的平均交角为5°09'。

(3)春分点、秋分点、升交点及降交点

太阳从南向北穿过天赤道的点称为春分点(一般用γ表示),从北向南穿过 天赤道的点称为秋分点。同样,月球由南向北和黄道相交的点称为升交点(一般 用Ω表示),由北向南和黄道相交的点称为降交点。

升交点平均以每小时0.002°沿黄道西退,即每年沿黄道向西移动约19°21'。 约经过18.61年,升交点可在黄道上移动一周。由于升交点的西退,使得白道面与天赤道面的交角发生变化。当升交点位于春分点时,此交角达最大(23°27'+ 5°09'=28°36');而当升交点位于秋分点时,为最小(23°27'-5°09′=18°18')。

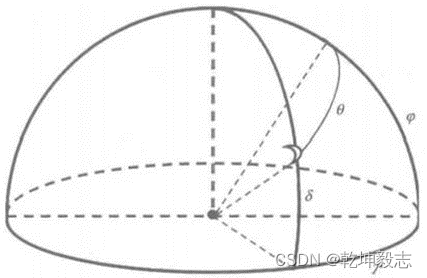

(4)赤纬、时角和天顶距

1. 赤纬 从天赤道沿着天体的时圈至天体所张的角度称为该天体的赤纬, 常用δ表示。以天赤道为赤纬0°,向北为正,向南为负,分别从0°到90°。

2. 时角 观测者所在的天子午圈与天体时圈在天赤道上所张的角度称为 时角。时角是沿着天赤道由观测者的天子午圈向西量至天体时圈,可从0°到 360°。当天体上中天时,时角为0°;当天体下中天时,时角为180°。

3. 天顶距 在天体方位圈上,天体与天顶之间所张的角度称为天顶距。它 由天顶起算,由0°量到180°。

2、时间单位

时间的计量是天文学中的一个基本问题,也是讨论潮汐时必须参考的要素。 以下仅就以后讨论潮汐时用到的几个时间单位,加以简单的说明。

(1)平太阳日和平太阳时

天文学上假定一个平太阳在天赤道上(而不是在黄道上)作等速运行,其速 度等于运行在黄道上真太阳的平均速度,这个假想的太阳连续两次上中天的时 间间隔,叫做·平太阳日,并且把1/24平太阳日取为1平太阳时。通常所谓的 “日”和“时”,就是平太阳日和平太阳时的简称。

(2)平太阴日和平太阴时

假想的、等速在天赤道运行的平太阴连续两次上中天的时间间隔,叫做一平 太阴日,而1/24平太阴日愿为1平太阴时。

因为月球的公转速度大于太阳在天球上的视运动速度,当地球自转一周,平 太阴已运行了一个大约12.19°的角度,所以当地球上某一点由第一次正对月球 中心到第二次正对时约需要旋转372.19°,这样以来,平太阴日便比平太阳日 长,可以算出:

1平太阴日=24.8412平太阳时≈24 h 50 min

(3)朔望月(盈亏月)

月球从新月(或满月)位置出发再回到新月(或满月)位置的时间间隔,叫朔 望月或盈亏月。朔望月是月相变化的周期,它的长度等于29.5306平太阳日。 当月球运行到太阳和地球之间时,通宵达旦都看不到月亮,这天的月相叫新月或 朔。随着月球的运动,月球在天赤道面上的投影逐日偏离日地连线,使得朝向地 球的半个面中被太阳照亮的部分越来越大,月相成为越来越大的镰刀形,经过 1/4周,月球和太阳在天赤道面上的投影构成了直角,朝向地球的月面中有一半 被太阳照亮,傍晚开始至午夜可以看到,这天的月相叫上弦月。此后月球明亮的 部分越来越大,又经过1/4周,月球运行到太阳的对面(在此指的是太阳与月球在地球的两侧),朝向地球的半个月面全部被太阳照射着,这时的月相便成为一 轮皓月,叫做满月或望,通宵达旦都可观察到圆月。满月以后,圆形月亮逐渐“亏 缺”,每天看到的明亮部分逐渐减小,再经过1/4周,又成为半圆形,然而和上弦 月不同,这时月球的下半偏左是亮的,这天的月相叫做下弦月,午夜后可以看到。

三、潮汐基本理论

1、引潮势

虽然人们很早之前就已经意识到,潮汐的运动与月亮的位置变化有着密切联系,然 而长久以来月球引起潮汐运动的根本原因却始终不得而知。直到牛顿揭示万有引力定律 之后,这一问题的面纱才被慢慢揭开。

在太阳系中,地球上任一质点不但要受月球、太阳等天体的万有引力作用,还因绕 公共质心公转而受到惯性离心力的作用。二者的合力便是海水所受到的引潮力。各个质 点所受的惯性力大小和方向皆相同;而对于万有引力,则会随着质点位置的改变而改变。 这意味着,在地球表面各处受到的引潮力大小、方向都不相同。图3.2.1给出了地月系统 中地球表面海水所受外力的示意图。从图中可以看到,对于惯性力,任意位置处的海水 质点所做的圆周运动一致,因此,其所受惯性力的方向和大小都一样,皆从各自圆周运 动的圆心指向外侧。而对于地月之间的万有引力,地球上任意海水质点所受万有引力皆 指向月心,且大小与海水质点到月心之间的距离有关。因此,月球万有引力的变化导致 了合力引潮力的改变。在面向月球一侧,月球引力和惯性力叠加为一个指向地月连线的 引潮力,该引潮力可以将海水向地月连线处聚集从而引起海面的升高。而在背向月球一 侧,月球引力和惯性力的合力为一个指向地月连线的引潮力,该引潮力也会将海水向地 月连线处聚集,海面升高。这意味着,在引潮力的作用下,海水最终会形成一个椭圆形 水球,长轴为地月连线,该椭圆形水球被称为“潮汐椭球”。随着地球自转和月球公转, 该椭球相对于地球发生改变,对于地球上的我们而言,此时便发生了海面的起伏,此即为潮汐。

因此,想要得出地球上任一位置潮位和相位的大小,要从计算其受到的引潮力入手。 下面以月球为例,讨论引潮力的计算,对于太阳,其作用机理类似。忽略地球自转,在 地球表面任一位置处的水质点,其受到的月球引力为

从上述公式我们可以计算出,垂直引潮力引起的最大加速度是1.1×10⁶m/s², 水平引潮 力引起的最大加速度是8.27×10⁷ m/s²。因此垂直引潮力引起的加速度与地球自身引力 诱导的重力加速度相比可以忽略。虽然水平引潮力与垂直分量量级相当,但是由于没有 别的外力与它相平衡,因此它可以引起海水在水平方向上的运动,从而形成海水的起伏, 也就是潮涨潮落。海水的起伏会产生水平压强梯度力,最终会平衡水平引潮力,这就是 后面我们介绍的潮波理论的物理基础。基于该水平引潮力在地球表面的分布,我们可以 知道,地月中心连线与地球表面的两个交点,是海水辐聚最为明显的两个位置。而在垂 直于地月中心连线的截面与地球表面的相交的点上,则是海水辐散最为明显的位置。

为进一步定量考察上述引潮力对海水起伏的作用,假定地球表面被等深海水包围, 且没有惯性,这种情形下海水对引潮力的响应被称为平衡潮,有关平衡潮理论在下一节 详细介绍。仍然以月球为例,在水平引潮力下,海水由于辐聚辐散作用会发生倾斜。在 海水达到稳定状态时,水平引潮力F; 和压强梯度力P 在水平方向达到平衡,于是,海面倾斜的坡度应满足如下关系:

类似的,通过太阳的引潮力表达式可以计算得到太阳引起的潮差约为0.25 m。 因此, 每当阴历初一或者十五,地球、月球和太阳近似在一条直线上,此时对应的潮差最大, 为二者之和,约为0.79m; 而当阴历初七、初八或者廿二、廿三,此时地月连线和日地 连线相垂直,对应的潮差最小,仅为0.29m 。利用平衡潮的概念得到的这个结果在大洋 中与实际潮差大小非常接近,但是在近岸该结果要比实测小得多,这主要是由于近岸的 潮汐运动主要是大洋传播而来,而平衡潮并未考虑这一过程。

2、平衡潮理论

平衡潮理论是研究引潮力作用下潮汐运动特征的重要理论之一,由牛顿首先提出, 伯努利和欧拉等对该理论做了进一步的完善。如上所述,平衡潮是指海水在引潮力、压 强梯度力和重力作用下达到平衡而发生的潮汐运动。由于引潮力始终在变化,这要求压 强梯度力随时变化以平衡引潮力,而压强梯度力的变化意味着海面的起伏,故而产生潮

汐。平衡潮理论假设:

(1)整个地球表面被等深的海水覆盖,海底是平的。

(2)海水没有惯性,没有黏滞性。

(3)忽略地转偏向力和摩擦力。

(4)在重力和引潮力作用下,海水处于平衡状态。

平衡潮完全是一个假想的状态,由于引潮力水平分量的存在,该理想情况下的海水 会在水平方向上发生辐聚、辐散,最终形成“潮汐椭球”。在地球自转以及地球与其他天 体之间相对位置的改变下,地球上固定点的海平面便会发生周期性涨落,形成潮汐。这 就是平衡潮理论的基本思想。

根据球面三角形的余弦公式,以及天体基本知识,天顶距0、地理 纬度φ、月球赤纬δ和月球时角T 之间的关系可以通过以下关系式表达:

其中,在固定位置,右边第一项主要随着月球赤纬δ变化,具有半个月的周期;第二项 主要随月球时角T 变化,具有一个太阴日的周期;第三项则具有半个太阴日的周期。

虽然上述表达式可以将引潮力引起的海面起伏展开成三种类型的潮汐波动,然而这 种分类方法是非常粗糙的,随着日、地、月三者之间相对位置的改变,月球和太阳相对 于地球的运动十分复杂,且它们的运动具有很多的周期,故这三种类型的波动还可以进 一步细分。杜德森(Doodson)采用天文学中的6个常用的天文参数对引潮力做了进一步展开,并对潮汐类型做了进一步细分(Doodson,1921)。这一展开过程较为烦琐,在这 里不作具体推导。最终,引潮力被展开为多个余弦函数之和,其中,每一个余弦函数都 对应着一个分潮,都有着固定频率,且可以用6个常用的天文参数σ;(i=1,2,3,4,5,6) 进行表达:

(7-18)

其中, n;(i=1,2,3,4,5,6) 为杜德森数。潮汐运动便可以认为是不同周期分潮叠加的结果。 此时,对于每一个分潮,都不是实际天体直接作用的结果,而是假想天体的结果。给出了常见分潮的周期、振幅及其所对应的杜德森数。理论结果得到的分潮数目是非常 多的,不过其中多数的分潮是非常弱的,实际计算中通常只需要选取较大的8个分潮(M₂ 、 S₂ 、N₂ 、K₂ 、K₁ 、O₁ 、P₁ 、Q₁) 就可以得到较为准确的结果。在浅水区, 一般还需要补 充几个由于地形作用引起的浅水分潮(M₄ 、M₆ 、MS₆)。 其中 M₂ 、S₂ 、N₂ 、K₂ 为半日周 期中最大的4个分潮,K₁ 、O₁ 、P₁ 、Q₁ 为全日周期中最大的4个分潮,称之为八大分潮, M₂ 、S₂和 K₁ 、O₁ 又被称为四大分潮。

常用分潮及其周期、相对振幅

| 分潮符号 (即假想天体符号) | 名称 | 周期 (平太阳时) | 相对振幅 (取M₂=100) |

| M₂ S₂ N₂ K₂ K₁ O₁ P₁ Q₁ M₄ M₆ MS₄ | 半日分潮 太阴主要半日分潮 太阳主要半日分潮 太阴椭率主要半日分潮 太阴一太阳赤纬半日分潮 全日分潮 太阴-太阳赤纬全日分潮 太阴主要全日分潮 太阳主要全日分潮 太阴椭率主要全日分潮 浅水分潮 太阴浅水1/4日分潮 太阴浅水1/6日分潮 太阴、太阳浅水1/4日分潮 | 12.421 12.000 12.658 11.967 23.934 25.819 24.066 26.868 6.210 6.140 6.103 | 100 46.5 19.1 12.7 54.4 41.5 19.3 7.9 |

潮汐调和分析预报

由上所述,在周期性的引潮力作用下,在某一固定位置,海水存在该周期的运动,

对于这一周期运动对应的海面起伏,我们可以写成为交点订正角; g 为迟角。其中, H 、g 为潮汐的调和常数,调和分析时只需计算得到这 两个常数,便可对潮汐进行预报;交点因子f 和交点订正角u 来自于分潮的长期变化, 可以通过分潮的杜德森数以及其他天文常数计算得到。对于实际水位,可以认为是许多 上述分潮起伏叠加的结果,即将三角函数展开,也可写为

其中,π是平均水位;r 为残差(包括水位的不规则起伏、数据处理的误差和被忽略的分 潮等)。虽然无法通过理论求得某一位置处准确的潮位大小,如果已经有该位置处潮位的 观测序列,我们可以寻找办法通过已知的潮位序列对各个分潮对应潮位进行计算,进而 对未来潮位进行预报。

考虑某一位置处,有如下观测数据,在时刻t=ti,t2,t₃,…,,共有p 个潮位观测记录, 为h=h,h₂,h₃,…,hp , 基于这些潮位观测数据,通过分潮的表达式可以建立如下方程组

即我们认为该处潮位的变化是各分潮叠加的结果。由于实际观测潮位始终存在噪声的影 响,对于上述方程,我们永远无法找到准确的方程解,即便理论上讲上述方程仅需2N+1 个记录就可以求解(未知量有2N+1)。当p>2N+1 时(实际的观测记录一般都会远远超过 分潮对应的未知量的个数),上述方程组称为矛盾方程组,它的求解可以通过最小二乘法 处理。故在实际计算中,尽量多的观测记录有助于得到更为准确的结果。利用水位观测 数据进行潮汐调和分析以及利用调和分析预报潮汐的具体方法,可参考《潮汐和潮流的 分析和预报》(方国洪,1986)等工具书。

3、潮汐动力理论

针对潮汐静力理论存在的缺点,许多学者从海水运动观点出发,讨论在引潮力作用下潮汐的形成问题,建立了潮汐动力理论。

(1)潮汐动力理论的基本思想

潮汐动力理论是从动力学观点出发来研究海水在引潮力作用下产生潮汐的 过程,此理论认为,对于海水运动来说,只有水平引潮力才是重要的,而引潮力的 铅直分量(铅直引潮力)和重力相比非常小,因此铅直引潮力所产生的作用只是 使重力加速度产生极微小的变化,故不重要。潮汐动力理论还认为,海洋潮汐实 际上指的是海水在月球和太阳水平引潮力作用下的一种潮波运动,即水平方向 的周期运动和海面起伏的传播,海洋潮波在传播过程中,除了受引潮力作用之 外,还受到海陆分布、海底地形(如水深)、地转偏向力(即科氏力)以及摩擦力等因素的影响。以下主要从潮汐动力理论的基本观点出发,解释海洋潮波在几种 简单特殊海区中的传播情况。

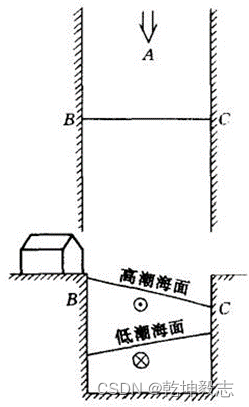

(2)长海峡中的潮汐和潮流

设有一个潮波传入所示的长海峡,显然,这个潮波是沿着海峡轴 线方向传播的前进波。根据前进波的性质,波峰处水质点的运动方向与传播方 向相同,波谷处水质点的运动方向与传播方向相反,所以,当潮波波峰传到海峡 中的任意断面BC 时 ,BC 断面皆为高潮,潮流流向与潮波传播方向相同,如图中的◎号所示,又由于科氏力的作用,使 B 岸的水位高于C 岸;当波谷到 达 BC 断面时,BC 断面皆出现低潮,而流向与潮波传播方向相反,如下图中× 号所示,同样由于科氏力的作用,使 C 岸的水位高于B 岸。由此可引伸出长海 峡中潮汐的一个普遍性质:在北半球的长海峡中,沿潮波传播方向看,右岸的潮 差大于左岸,而在南半球则相反。此外,当 BC 断面的海面处于半潮面时,即意 味着潮波的节点传到该断面,水平方向上的潮流流速为零。

(3)窄长半封闭海湾中的潮汐和潮流

当一个前进潮波自外海传入海湾(称为人射波)时,由于湾顶岸壁的全反射 就产生了一个反射波,这两个波叠加而成的驻波构成了窄长半封闭海湾的潮波。

t=0、T/4 、2T/4 、3T/4(T 为潮波的周期)各时刻入射波的波 面形状(实线)及相应的反射波的波面形状(虚线),粗实线表示合成的实际潮波 波面。由图可见,实际潮波为一波形不传播的驻波。离湾顶等于λ/4、3λ/4、 ……处为节线,在这些线上海面不发生升降,为无潮线。而湾顶和距湾顶2λ/4、4λ/4、 ……等处为朝差最显著的位置,被称为波腹线。

海湾中各时刻的潮流,可看作人射潮波潮流和反射潮波潮流叠加而成的。 由前进波的性质可知,前进波波峰处的水质点运动方向与波向相同,波谷处的水 质点方向与波向相反,节点上的水质点水平速度为零,依此可推断出各时刻人射 波和反射波各处的潮流分别如图中实、虚箭号所示,两者叠加而成的实际潮流如 双箭号所示。由图可见:(1)就空间而言,波腹处始终无潮流,波节处潮流最大; (2)就时间而言,高、低潮时,潮流处处为零,而海面处于半潮面时,潮流流速达最 大,而此时就至间而言,波节处潮流流速最大,但波腹处潮流流速仍然为零。

现实的拿长半封闭海湾,其长度都不大于波长的1/4,其潮汐和潮流随时间 变化的规律,应如图中距湾顶小于λ/4的那一段所示的规律:涨潮时,潮流向里,涨至半潮面时,潮流流速最大;高潮时,潮流流速处处为零;落潮时,潮流 向外,海面降至半燕面时,潮流流速最大;低潮时,潮流流速也处处为零。

上述规律可进一步定量地阐述如下:考虑一个等深的(水深为 h)、长度为 λ/2的窄长半封闭海湾,坐标原点取在离湾顶λ/4处,令湾顶低潮的时刻为t=0, 则海湾潮位ζ的表示式为:

(7-23)

它表示一驻波,是入射波和反射波的叠加,式中 A=2a为驻波的振幅。

式描述了波面(粗实线)随时间的变化。在x=0 、λ/2 处, sin(2πx/λ)=0, 即距离湾顶λ/4,3λ/4处是无潮线。在x=-λ/4 、λ/4 处,即在 湾顶和离湾顶λ/2处,sin(2πx/λ)= 1,潮差最大,该处为波腹线。为了解窄长 半封闭海湾潮流的量值及分布变化规律,引用海水连续性方程可得潮流:

(7-24)

对于距湾顶小于λ/4的范围之内,潮流具有以下特征

(1)当t=0或T/2时,即湾顶处于低潮或高潮时,sin(2πt/T)=0,因而 u=0潮流流速处处为零。

(2)当t=T/4或3T/4时,即海面涨至半潮面或退至半潮面时,就流速的时 间变化而言,此时 sin(2πt/T)=±1,则:

(7-25)

潮流流速的绝对值达最大,涨潮时 t=T/4,u为负,流向向里;落潮时1=3T/4,u为正,流向向外。此时就空间分布而言,在x=-λ/4(即在湾顶)处,u=0;而 在 x=0(即在距湾顶λ/4)处,cos(2πx/λ)=1,所以

(7-26)

表明该处流速最大。但一般海湾的长度远小于λ/4,因而不会出现这么大的潮流。例如某窄长半封闭海湾的水深约15m(可计算得到正规半日潮潮波的波长约为540 km), 湾口离湾顶约25km, 潮 差 2A=6m,由式可得该湾口 (即x=-(135-25)km处)的最大潮流速度为0.7 m/s。

应用式(7-26)和(7-27)进行潮位、潮流流速的计算时需要注意:(1)式中 x 的起算点是坐标系的原点,若x '表示某地P 离湾顶的长度,则 x=(x¹-a/4);(2)t=0的时刻为湾顶的低潮时刻;(3)ζ表示的是潮位,若要求潮差,则应先求最高和最低潮位后,再相减即可得;(4)ξ的起算面取在平均海平面。

(4)半封闭宽海湾中的潮汐和潮流

浅海中半日潮波的波长大约为1000km(如水深h=60m) 。 以下研究一个 宽度与潮波半波长相当的半封闭海湾的潮波传播特征。

Ⅰ定性解释

设北半球的半封闭海湾,其长度和宽度都等于潮波波长的一半,有一个前进 波沿 BD 方向传入该海湾,见图。如上所述,由于湾顶的反射必形成一个 沿海湾轴线 BD 起伏的驻波。在湾顶从低潮上涨到半潮面(令此时 t=0) 的过 程中,各处的潮流方向指向湾顶,由于科氏力的作用,使海水有向右的流速分量, 引起海水在右岸(面向湾顶而言)堆积。当 t=0 时 ,BD 线处于半潮面,各处 BD方向的流速达到最大,右岸海水的堆积也达到最高,而左岸海水流失最甚。

t>0 以后,湾顶水位继续上涨,湾口水位下降,BD 方向的潮流流速逐渐减 弱。当 t=T/4 时,湾顶处于高潮状态,而湾口处于低潮状态,BI) 方向的流速为 零,另一方面,在 t>0 以后,由于 BD 方向的流速减弱,右岸指向左岸的压强梯 度力大于科氏力,使海水从右岸向左岸流动,在 t=T/4 时 ,AC 线处于半潮面, 从右向左的流速达到最大,此时的海面形状及流速分布如图A 所示。

t=T/4 过后,沿纵断面(指与 BD 断面平行的断面)起伏的驻波使湾顶水位 下降,湾口水位上升,并且发生退潮流,在科氏力的作用下,使海水向左岸堆积。 t=2T/4 时 ,BD 线处于半潮面,左岸处于高潮状态,右岸处于低潮状态,水位和 潮流分布如图B 所示。

t=2T/4 过后,湾顶水位继续下降,湾口水位上升,退潮流流速减弱。 t= 3T/4 时,退潮流流速为0,湾口水位达到最高,湾顶水位最低。在流速减弱过程 中,由左岸指向右岸的压强梯度力大于由右岸指向左岸的科氏力,使海水从左岸 向右岸流动。直至 t=3T/4 时 ,AC 线处于半潮面,沿 AC 方向流速达到最大, 水位和潮流分布所示。

综上所述,可以看到外海传入的潮波不仅引起一个沿“纵断面”起伏的驻立 潮波,还引起一个沿“横断面”起伏的驻立潮波。两断面相互垂直,而且后一个驻 立.潮波的位相比前者迟 T/4 。 宽海湾的潮汐和潮流就是这两个驻波叠加而成 的,其中沿“纵断面”(即 BD 断面)的驻波是由于外海的潮波传入湾内后因湾顶 的反射而产生的,另外一个沿“横断面”(即 AC 断面)的驻波是由于地转效应(即 科氏力的作用)引起海水的堆积与流失而产生的。

Ⅱ定量结果

考虑北半球一个等深h, 长、宽相等且等于λ/2的半封闭海湾,坐标原点取 在湾的中心,令湾顶低潮的时刻为时间t=0 (应注意此处的 初始时刻与定性解释时的假设不一样)。

1. 潮汐 假定海湾里的潮汐视为振动平面相互垂直、位相相差π/2的两个 驻波的叠加,于是可得到该海湾潮位的表达式:

(7-27)

当x=0 且 y=0 时,即在原点处,潮位ξ恒等于0,所以,该处为无潮点。由于 高潮或低潮必定出现于的时刻,可得:

(7-28)

也就是说,于时刻 t 出现高潮或低潮的点(x,y) 必须是满足式的点。

例如在 t=T/8时刻,由式(7-31)可得此时 tan(2πt/T)=1,那么:

(7-29)

即此时出现高潮和低潮的位置在AB 线上(AB 与 Ox 成45°角)。 又从式可知:在OB 线上,ζ为正,OB 出现高潮;在OA 线上,ζ为负,0A 出现低潮。

当 t=T/4 时 ,tan(2π/T)→∞, 即 sin(2πx/λVsin(2πy/λ)→ 无穷,高潮发生于0C 线上。

于是可得:对于北半球的半封闭宽海湾,高潮时刻相同的点联成的线(称之 为等潮时线)绕无潮点反时针方向偏转。

2. 潮流 宽海湾的潮流可视为两个相互垂直、位相相差π/2的驻波潮流的 叠加,参照式(7-27)可知叠加后的潮流为:

(7-30)

(5)各种形态海区中潮波特性的比较

为了更好地理解各种形态海区中潮波的特性,作了一些比较。

由表可见,当潮波传人不同形态的海区,将有不同的波动形式,如果是窄长 半封闭海湾,由于湾顶的反射将形成驻波;若在半封闭的宽海湾,因科氏力对潮 波运动的影响不能忽略,潮波成为旋转潮波;当在长海峡中传播,由于地转效应 也使潮波发生变形。在不同形态的海区,潮流、潮汐的变化规律往往有较大的差 异,即使是相近的海区,潮差及潮时都可能不一样,潮汐动力理论对这些现象能 给出很好的解释。

| 长海峡 (北半球) | 窄长半封闭海湾 (长度 λ/4,宽度<λ) | 半封闭宽海湾 (北半球) | |

| 潮波 | 前进波 | 驻波(因湾顶全反射形成) | 两驻波的叠加(因湾顶 反射与地转效应形成) |

| 潮流 | 来复流 高潮:流向与潮波传向相同 低潮:流向与潮波传向相反 高、低潮时流速最大 半潮面时流速为0 | 来复流 涨潮向里,高潮时流速为0 退潮向外,低潮时流速为0 半潮面时流速最大 湾顶处潮流始终为0 | 旋转流 潮流矢量反时针偏转 矢量末端联线为椭圆 无潮点潮流始终为最大 各地潮流始终不为0 |

| 等潮 时线 | 一组与潮波传向垂直的直线 各地高潮的发生时刻取决于 潮波的波速和波向 | 一条与潮波传向相同的直线 各地同时达到高潮 | 绕无潮点反时针偏转 |

| 潮差 | 沿潮波传向看右岸大于左岸 不存F无潮线 | 湾顶六,湾口小 存在无潮线(离湾顶λ/4处) | 岸边大,中间小 存在无潮点 |

四、潮波

通过前面的介绍,我们知道,潮汐对应的海面起伏是来自于引潮力的水平分量导致 的海面的辐聚辐散。然而,实际海洋中任意位置处,对应的潮位起伏并非仅仅来自于引 潮力的作用。潮汐对应的海面起伏在其源地生成以后,会以波动的形式向周围海域传播, 这些波动的尺度可达数百千米。这可以类比我们实际生活中常见的一种现象,在水塘中

用一根木棍上下搅动水面,此时在水面便会有波动出现并向四周传播。因此,海洋中, 任意位置处的潮位起伏是局地引潮力引起的海面起伏与其他海域传播过来的潮波叠加的 结果。对于近岸海域而言,其潮位起伏的变化主要是由大洋潮波传播过来引起的,局地 引潮力的海面起伏相对而言较小。我们知道,引潮力为体力,即任意水团都会受到该力 的作用,大洋由于水深较深,单位水平面积对应的海水能量要比近海大得多。可以想 象,当潮波携带着这些能量传播到近海时,由于水深变浅,若不考虑能量的耗散,潮 波所携带的能量必然会导致潮位的增加和潮流的增强。因此,在近岸,大洋传播过来 的潮波是引起海面起伏的主要因素。若有沿岸边界反射回来的潮波,入射的前进潮波 和反射的潮波相叠加,则会形成驻波,对应的便会出现振幅为0的位置,这些位置通 常被称为“无潮点”。实际海洋中,以无潮点为中心,潮波振幅随着距离无潮点的距离

增大而增加,而波峰线则绕着无潮点旋转,此即为旋转潮波系统,是海洋中潮波运动 的主要存在形式。潮波因陆地边界而发生反射的现象广泛存在,因此全球海洋中存在着众多的无潮点。

五、风暴潮

1、定义

风暴潮(storm surges)是来自海上的一种巨大的自然界的灾害现象,系指由 于强烈的大气捻☆ ——如强风和气压骤变所招致的海面异常升高的现象。它结合了通常的天文潮、特别是若恰好赶上了高潮阶段,则往往会使其影响所及的海 域水位暴涨,乃至海水浸溢内陆、酿成巨灾!

由上述定义引出的一个问题是,如何由复杂的海面变化中取得风暴潮这一 客观现实。

当风暴潮发生的同时恰好赶上海啸骤至这一重合事件,应认为是小概率的,一般可以不予考虑。

伴随着风暴潮确实产生显著的短重力波,然而,在取得海面变化的验潮仪曲线中已把这些波浪都滤掉了。但应强调指出,与这些重力短波相伴的某些效应, 如水的非线性迁移等是包含在验潮曲线中的;因为尚不能把它们分出去,故在风 暴潮中将包含这一效应。

由于结冰、融化、加热和冷却等气象因子或气候变化乃至地球物理因素所造 成的所谓“海面异常变化”,也混杂于验潮曲线中。不过,它们与风暴潮相比都是 很小的变化。为了消除它们,多半采用以月平均海平面为起算点这一简单办法。 应指出的是,特别在河口地区伴随风暴而倾泻的暴雨或其所形成的洪峰,往往是 风暴潮水位中不能忽略的成分, 一般应予考虑。

天文潮是验潮曲线中的主要成分。因而,在验潮曲线中消除天文潮、亦即把 天文潮和风暴潮分离开是首要的任务。但是,从动力学的观点看来,在天文引潮 力和气象强迫力的共同作用下的海水运动是一种非线性的现象;这种非线性的 相互耦合是由验潮曲线中把二者分离开的基本困难。

通常采用的分离方法是由验潮曲线减去潮汐预报曲线,所获“差值”即作为 “风暴潮曲线”。无疑,这种基于线性叠加原则的分离方法,只有当上述的非线性 耦合不严重时,方为良好的近似。在某些情况下,上述差值曲线含有明显的潮周 期。如果排除了天文潮预报的误差和潮汐观测技术的不足,则差值曲线明显含 有天文潮周期的这一现象,就可归结为风暴潮和天文潮之间的非线性耦合。这 种非线性效应,在大潮差的浅海中表现得特别严重;此时必须采用另外的分离 方法。

2、分类

风暴潮分类的方法并不是唯一的。如果按照诱发风暴潮的大气扰动之特征 来分类,通常把风暴潮分为由热带风暴(如台风、飓风等)所引起的和由温带气旋 所引起的两大类。另外,在中国北方的渤、黄海还存在另一种类型的风暴潮,只是尚未引起国际上风暴潮界的注意。

热带风暴在其所路经的沿岸带都可能引起风暴潮,以夏秋季为常见。经常 出现这种潮灾的地域非常之广,包括北太平洋西部、南海、东海、北大西洋西部、 墨西哥湾、孟加拉湾、阿拉伯海、南印度洋西部、南太平洋西部诸沿岸和岛屿等 处。如日本沿岸,因受太平洋西部台风的侵袭,遭受风暴潮害颇多,特别是面向 太平洋及东中国海的诸岛更易遭受潮灾。中国东南沿海也频频遭受台风潮的侵 袭。在墨西哥湾沿岸及美国东岸遭受由加勒比海附近发生的飓风的侵袭而酿成 飓风潮。印度洋发生的热带风暴,通常称为旋风,旋风也诱发风暴潮;譬如,孟加 拉湾的风暴潮,其势是举世罕见的。

当热带风暴所引起的风暴潮传到大陆架或港湾中时将呈现出一种特有的现 象,它大致可分为三个阶段。

第一阶段 在台风或飓风还远在大洋或外海的时候亦即在风暴潮尚未到来

以前,我们在验潮曲线中往往已能觉察到潮位受到了相当的影响,有时可达到 20或30厘米波幅的缓慢的波动。这种在风暴潮来临前趋岸的波,谓之“先兆 波”。先兆波可以表现为海面的微微上升,也有时表现为海面的缓缓下降。然而 必须指出,先兆波并非是必然呈现和存在的现象。

第二阶段 风暴已逼近或过境时,该地区将产生急剧的水位升高,潮高能达 到数米;故谓之主振阶段,招致风暴潮灾主要是在这一阶段。但这一阶段时间不 太长, 一般为数小时或一天的量阶。

第三阶段 当风暴过境以后,即主振阶段过去之后,往往仍然存在一系列的 振动——假潮或(和)自由波。在港湾乃至大陆架上都会发现这种假潮;特别当 风暴平行于海岸移行的时候,在大陆架上,往往显现出一种特殊类型的波动 边缘波。这一系列的事后的振动,谓之“余振”,长可达2~3天。这个余振阶段 的最危险的情形在于它的高峰若恰巧与天文潮高潮相遇时,则实际水位(即余振 曲线对应地叠加上潮汐预报曲线)完全有可能超出了该地的“警戒水位”,从而再 次泛滥成灾!因为这往往是出乎意料的,更要特别警惕。

温带气旋引起的风暴潮主要发生于冬、春季节。北海和波罗的海沿岸的风 暴潮即如此;此外,美国东岸也有这种类型的风暴潮。

上述两类风暴潮的明显差别在于,由热带风暴引起的风暴潮, 一般伴有急剧 的水位变化;而由温带气旋引起者,其水位变化是持续的而不是急剧的。可以认 为,这是由于热带风暴比温带气旋移动迅速、而且其风场和气压变化也来得急剧 的缘故。

此外,尚存在另一种类型的风暴潮,可以说是渤、黄海所特有的。在春、秋过 渡季节,渤海和北黄海是冷、暖气团角逐较激烈的地域,由寒潮或冷空气所激发 的风暴潮是显著的;其特点为水位变化持续而不急剧。由于寒潮或冷空气不具 有低压中心,因而可称这类风暴潮为风潮(wind surge)。

3、中国的风瀑潮

中国沿岸常有台风或寒潮大风的袭击,是一个风暴潮危害严重的国家。据 统计,渤海湾至莱州湾沿岸,江苏小羊口至浙江北部海门港及浙江省温州、台州 地区,福建省宁德地区至闽江口附近,广东省汕头地区至珠江口,雷州半岛东岸 和海南岛东北部等岸段是风暴潮的多发区。中国有验潮记录以来的最高风暴潮 记录是5.94m, 名列世界第三位,是由8007号台风(Joe) 在南渡引起的。

中国风暴潮一般具有以下特点:(1)一年四季均有发生。夏季和秋季,台风 常袭击沿海而引起台风潮(Typhoon surge),但其多发区和严重区集中在东南沿 海和华南沿海。冬季,寒潮大风、春秋季的冷空气与气旋配合的大风及气旋影 响,也常在北部海区,尤其是渤海湾和莱州湾产生强大的风暴潮。(2)发生的次 数较多。(3)风暴潮位的高度较大。(4)风暴潮的规律比较复杂,特别是在潮差大的浅水区,天文潮与风暴潮具有较明显的非线性耦合效应,致使风暴潮的规律 更为复杂。

风暴潮淹没农田,冲垮盐场,摧毁码头,破坏沿岸的国防和工程设施,也是开 发浅海油田时难防的大患。总之,给国防、工农业生产和国民经济都会带来巨大 损失。特别在解放前,沿海受灾地区的人民更是家破人亡,颠沛流离,惨不忍睹。 无疑,如能及时准确地预报,将会把伤亡和损失减少到最低程度。因此,风暴潮 的发生、发展和衰亡等物理机制的研究,特别是风暴潮预报方法的探讨,确实具 有迫切的现实意义。

4、预报

风暴潮预报, 一般可分为两大类:其一为“经验统计预报”;另一为“动力-数 值预报”—-我们分别简称为“经验预报”和“数值预报”。

经验统计预报主要用回归分析和统计相关来建立指标站的风和气压与特定 港口风暴潮位之间的经验预报方程或相关图表。其优点是简单、便利、易于学习 和掌握,且对于某些单站预报能有较高精度。但它必须依赖于这个特定港口的 充分长时间的验潮资料和有关气象站的风和气压的历史资料,以便用以回归出 一个在统计学意义上的稳定的预报方程。对于那些没有足够长资料的沿海地 域,由于子样较短,得出的经验预报方程可能是不稳定的。对于那些缺乏历史资 料的风暴潮灾的沿岸地区,这种经验统计预报方法根本无法使用。再者,巨大 的、危险性的风暴潮,相对来说总是稀少的。因而,用历史上风暴潮的资料作子 样回归出的预报方程, 一般会具有这样一种统计特性:它预报中型风暴潮精度较 高,而用以预报最具有实际意义的、最危险的大型风暴潮,预报的极值通常比实 际产生的风暴潮极值要偏低。另外,经验方法制订的预报公式或相关图表只能 用于这个特定港口,不能用于其他港口。这些缺点在风暴潮数值预报中都能得 以避免。

所谓“风暴潮数值预报”,系指“数值天气预报和‘风暴潮数值计算’二者组成 的统一整体”。数值天气预报给出风暴潮数值计算时所需要的海上风场和气压 场——所谓大气强迫力的预报;风暴潮数值计算是在给定的海上风场和气压场 强迫力的作用下、在适当的边界条件和初始条件下用数值求解风暴潮的基本方 程组,从而给出风暴潮位和风暴潮流的时空分布,其中包括了特别具有实际预报 意义的岸边风暴潮位的分布和随时间变化的风暴潮位过程曲线。无疑,这种更 客观、更有效的理论预报方法是风暴潮预报当前和今后发展的主要方向。

风暴潮灾的严重情况已引起了世界上许多沿海国家和科研机构的重视。目 前,国外开展风暴潮观测、研究和预报工作的国家计有美、英、德、法、荷兰、比利 时、俄罗斯、日本、泰国和菲律宾等。中国在这方面的工作开始得较晚,除六十年 代的一些个别的研究以外,只是在进入了七十年代以后才较全面地开展了风暴潮机制和预报的研究工作。国家“七五”、“八五”期间均立项进行风暴潮数值 预报产品的研究,取得了较先进的研究成果,并已逐渐把数值预报产品应用于进 行风暴潮位的业务预报。风暴潮的监测和通讯系统也已在全国范围内建 立,以经验-统计预报方法结合动力-数值预报,将使中国风暴潮的业务预报工 作日臻完善。

本文围绕潮汐展开,介绍了潮汐现象、要素、类型及不等现象,阐述了相关天文学知识和潮汐基本理论。还提及潮波传播及风暴潮,包括定义、分类、中国风暴潮特点及预报方法,如经验统计预报和动力 - 数值预报。

本文围绕潮汐展开,介绍了潮汐现象、要素、类型及不等现象,阐述了相关天文学知识和潮汐基本理论。还提及潮波传播及风暴潮,包括定义、分类、中国风暴潮特点及预报方法,如经验统计预报和动力 - 数值预报。

2155

2155

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?