<think>

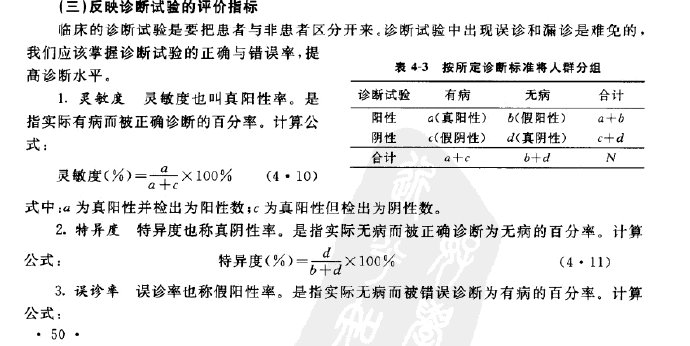

我们正在处理一个多分类问题。在二分类中,灵敏度和特异度定义明确,但在多分类中,我们通常有两种方式:

1. 对每个类别单独计算(一对多策略):将当前类视为正类,其余所有类视为负类,然后计算该类的灵敏度和特异度。

2. 整体计算:但通常多分类的灵敏度和特异度是按类别分别计算的。

根据引用[2],它提到了计算三分类模型每一类对应的特异度、灵敏度。因此,我们将采用第一种方法:对于每个类别,将其视为正类,其他类别视为负类,然后计算该类的灵敏度(召回率)和特异度。

定义:

对于第i类:

- TP_i: 将第i类正确预测为第i类的样本数。

- TN_i: 将非第i类正确预测为非第i类的样本数(即其他类别的样本被预测为其他类别)。

- FP_i: 将非第i类错误预测为第i类的样本数。

- FN_i: 将第i类错误预测为非第i类的样本数。

灵敏度(Sensitivity)即召回率(Recall):

Sensitivity_i = TP_i / (TP_i + FN_i)

特异度(Specificity):

Specificity_i = TN_i / (TN_i + FP_i)

另外,引用[2]还提到了PPV(阳性预测值,即精确率Precision)和NPV(阴性预测值):

PPV_i = TP_i / (TP_i + FP_i)

NPV_i = TN_i / (TN_i + FN_i)

在多分类问题中,我们通常使用混淆矩阵来获取TP, TN, FP, FN的值。

步骤:

1. 计算整个混淆矩阵(C),其中行表示真实类别,列表示预测类别。

2. 对于每个类别i:

TP_i = C[i, i]

FP_i = 第i列的总和(所有预测为i的样本)减去 TP_i

FN_i = 第i行的总和(所有真实为i的样本)减去 TP_i

TN_i = 总样本数减去(TP_i+FP_i+FN_i) 或者,直接计算:所有非i类别的样本中,预测为非i类的数量(即混淆矩阵中去除第i行和第i列的所有元素之和)

但是,更直接的计算TN_i的方法是:

TN_i = 总样本数 - TP_i - FP_i - FN_i ??? 不对,因为TN_i是负类正确预测的数量,它等于所有非i类样本中预测为非i类的样本数。

另一种计算TN_i的方法:将所有真实标签为非i的样本中,预测标签为非i的样本数加起来。这等于:

TN_i = 所有真实类别为j(j≠i)的样本中,预测类别为k(k≠i)的样本数之和。

实际上,我们可以通过整个混淆矩阵的和减去第i行(真实为i的样本)和第i列(预测为i的样本),再加上TP_i(因为减了两次)?不对,更简单的是:整个混淆矩阵的总和(总样本数)减去第i行的和(真实为i的样本数)再减去第i列的和(预测为i的样本数)再加上TP_i(因为减了两次TP_i)。所以:

TN_i = 总样本数 - (真实为i的样本数) - (预测为i的样本数) + TP_i

但注意:真实为i的样本数 = TP_i + FN_i

预测为i的样本数 = TP_i + FP_i

TN_i = 总样本数 - (TP_i+FN_i) - (TP_i+FP_i) + TP_i

= 总样本数 - TP_i - FN_i - FP_i

所以,这个公式是成立的。但是,我们通常直接使用混淆矩阵来计算。

在代码中,如果我们有一个混淆矩阵`cm`(numpy数组),其中行是真实标签,列是预测标签,类别数为n。

那么对于类别i(索引从0到n-1):

TP_i = cm[i, i]

FP_i = cm[:, i].sum() - TP_i # 所有预测为i的样本中,真实不是i的(即FP_i)

FN_i = cm[i, :].sum() - TP_i # 所有真实为i的样本中,预测不是i的(即FN_i)

TN_i = cm.sum() - (TP_i + FP_i + FN_i) # 因为总样本数减去正类样本(真实为i)和预测为正类的样本(预测为i)会多减了TP_i,但这里我们直接使用上面的推导:总样本数减去TP,FP,FN

注意:总样本数 = cm.sum()

因此,我们可以这样计算每个类别的指标。

另外,引用[2]提到使用Bootstrap抽样来计算置信区间。这里我们也可以介绍,但用户主要问的是计算方法和实现代码,我们先给出基本计算,然后如果需要置信区间再介绍Bootstrap方法。

实现步骤:

1. 获取真实标签和预测标签。

2. 计算混淆矩阵(可以使用sklearn的confusion_matrix)。

3. 对每个类别,计算TP, FP, TN, FN。

4. 计算灵敏度、特异度、PPV、NPV。

下面我们用代码实现(多分类,假设类别标签从0开始连续整数):

注意:如果类别不是连续整数,我们需要先将其映射为连续整数(0到n-1),或者确保混淆矩阵的行列顺序与类别标签顺序一致。

另外,我们也可以使用sklearn的precision_recall_fscore_support等函数,但这里我们需要特异度和NPV,所以需要自己计算。

我们写一个函数,输入:真实标签y_true,预测标签y_pred,类别列表(可选,如果不提供则从y_true中获取唯一值并排序)

输出:一个字典,键为类别,值为一个包含该类别灵敏度、特异度、PPV、NPV的字典。

另外,我们可以提供计算置信区间的选项(使用bootstrap抽样),但根据引用[2],我们可以用bootstrap抽样来估计置信区间。这里我们先实现基本计算,然后如果需要置信区间再扩展。

由于问题要求多分类,我们按照上述方法实现。

代码示例:

</think>

### Python中多分类灵敏度和特异度的计算与实现

在Python中计算多分类问题的灵敏度和特异度,核心是**按类别进行"一对多"(OvR)分解**。以下是完整的计算方法与实现示例:

#### 1. **核心概念定义**

- **灵敏度(召回率)**:$Sensitivity_i = \frac{TP_i}{TP_i + FN_i}$

(第$i$类正确识别数 / 所有真实$i$类样本数)

- **特异度**:$Specificity_i = \frac{TN_i}{TN_i + FP_i}$

(非$i$类正确识别数 / 所有非$i$类样本数)

其中:

- $TP_i$:真实为$i$类且预测为$i$类的样本数

- $TN_i$:真实非$i$类且预测非$i$类的样本数

- $FP_i$:真实非$i$类但预测为$i$类的样本数

- $FN_i$:真实为$i$类但预测非$i$类的样本数

#### 2. **计算方法(基于混淆矩阵)**

假设有$n$个类别,混淆矩阵$C$为$n \times n$矩阵:

```python

示例混淆矩阵(3分类):

预测0 预测1 预测2

真实0 [ 10 1 2 ]

真实1 [ 0 8 1 ]

真实2 [ 1 2 9 ]

```

计算**类别0**的指标:

- $TP_0 = 10$

- $FN_0 = 1 + 2 = 3$

- $FP_0 = 0 + 1 = 1$

- $TN_0 = (8+1) + (2+9) = 20$

- $Sensitivity_0 = 10/(10+3) ≈ 0.769$

- $Specificity_0 = 20/(20+1) ≈ 0.952$

#### 3. **Python实现代码**

```python

import numpy as np

from sklearn.metrics import confusion_matrix

def multiclass_sensitivity_specificity(y_true, y_pred):

"""

计算多分类中每个类别的灵敏度和特异度

参数:

y_true: 真实标签数组, shape=(n_samples,)

y_pred: 预测标签数组, shape=(n_samples,)

返回:

dict: {类别: {"Sensitivity": val, "Specificity": val}}

"""

cm = confusion_matrix(y_true, y_pred)

n_classes = cm.shape[0]

results = {}

for i in range(n_classes):

TP = cm[i, i]

FN = np.sum(cm[i, :]) - TP # 第i行非对角线之和

FP = np.sum(cm[:, i]) - TP # 第i列非对角线之和

TN = np.sum(cm) - (TP + FP + FN) # 总数减去其他项

sensitivity = TP / (TP + FN) if (TP + FN) > 0 else 0

specificity = TN / (TN + FP) if (TN + FP) > 0 else 0

results[f"Class_{i}"] = {

"Sensitivity": round(sensitivity, 4),

"Specificity": round(specificity, 4)

}

return results

# 示例使用

y_true = [0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2]

y_pred = [0, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 2]

print(multiclass_sensitivity_specificity(y_true, y_pred))

```

**输出示例**:

```

{

'Class_0': {'Sensitivity': 0.6667, 'Specificity': 0.8},

'Class_1': {'Sensitivity': 0.5, 'Specificity': 0.8333},

'Class_2': {'Sensitivity': 0.6667, 'Specificity': 0.8}

}

```

#### 4. **扩展指标计算(PPV/NPV)**

在返回字典中可添加阳性预测值(PPV)和阴性预测值(NPV):

```python

PPV = TP / (TP + FP) # 精确率(Precision)

NPV = TN / (TN + FN)

```

#### 5. **置信区间计算(Bootstrap法)**

引用[2]提到的Bootstrap抽样法可实现置信区间估计:

```python

from sklearn.utils import resample

def bootstrap_metrics(y_true, y_pred, n_bootstraps=1000, alpha=0.95):

metrics = []

for _ in range(n_bootstraps):

# 重抽样

idx = resample(np.arange(len(y_true)))

res = multiclass_sensitivity_specificity(y_true[idx], y_pred[idx])

metrics.append(res)

# 计算每个类别的置信区间

ci_results = {}

for class_name in metrics[0].keys():

sens_vals = [m[class_name]["Sensitivity"] for m in metrics]

spec_vals = [m[class_name]["Specificity"] for m in metrics]

# 取α/2和1-α/2分位数

ci_low = (1 - alpha) / 2

ci_high = 1 - ci_low

ci_results[class_name] = {

"Sensitivity_CI": (np.quantile(sens_vals, ci_low), np.quantile(sens_vals, ci_high)),

"Specificity_CI": (np.quantile(spec_vals, ci_low), np.quantile(spec_vals, ci_high))

}

return ci_results

```

#### 6. **注意事项**

- 类别平衡:数据不均衡时建议同时报告加权平均结果

- 多分类指标:完整评估应包含宏平均/微平均(`sklearn.metrics.classification_report`)

- 实践建议:优先使用`sklearn.metrics.recall_score`计算灵敏度(召回率)

本文深入探讨了医学统计学中的灵敏度与特异性概念,详细解释了它们的计算方式及意义,旨在帮助读者理解这两种指标如何评估诊断测试的准确性。

本文深入探讨了医学统计学中的灵敏度与特异性概念,详细解释了它们的计算方式及意义,旨在帮助读者理解这两种指标如何评估诊断测试的准确性。

916

916

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?