个人理解:

受害者的习得性无助,迫害者和拯救者的自恋自负

责任者、创造者、行动者,既利己,又利人

受害者-压迫者(加害者)-拯救者,通过让自己处在弱势地位的方式获得爱

我们把自己定位在哪个角色上?

撕掉原生剧本:从受害者到责任者

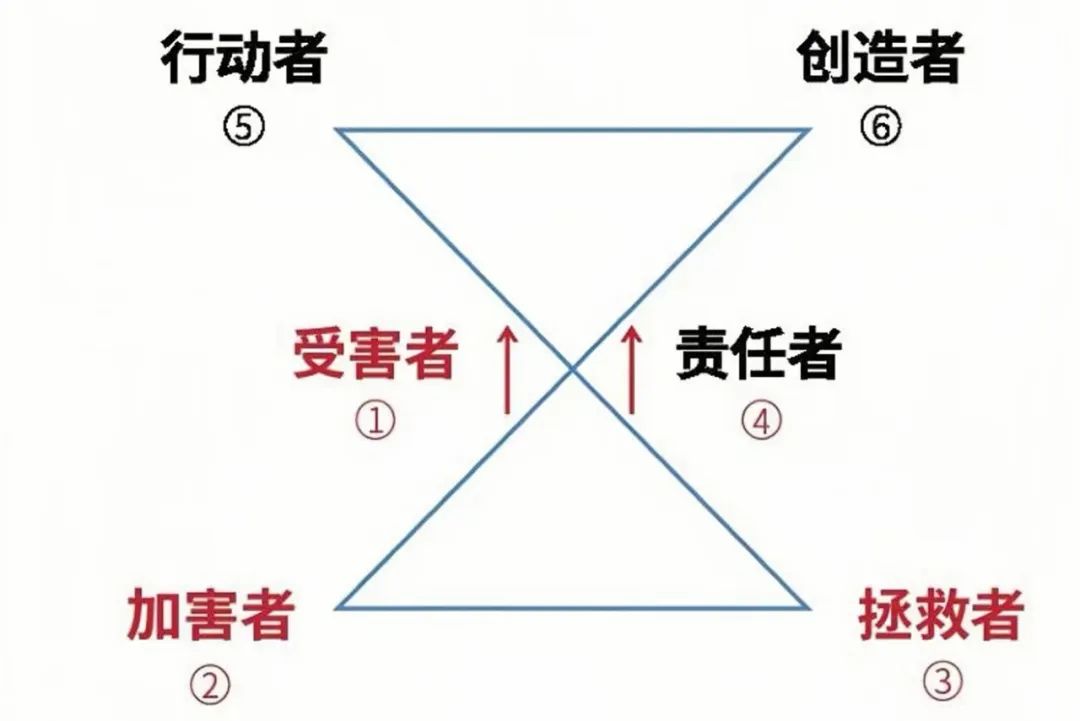

美国心理学家卡普曼发现,每个人心中都有一个这样的三角戏剧:受害者-压迫者(加害者)-拯救者。无论是受害者的习得性无助,还是迫害者和拯救者的自恋自负,都不是一个健康的,可持续发展的心理状态。与之相对应的是责任者、创造者、行动者。责任者三角中的个体都处在合适的心灵空间位置上,既利己,又利人。想要转换戏剧三角,从无效的受害者三角模式切换到有效的责任者三角循环中,就需要我们刻意做一些工作。

每个人在生活中会因关系不同而扮演不同的戏剧角色,但如果个体特别认同其中一个角色,则改变难度会非常大。因为他会认定自己的世界就是这个样子。对于这类人,咨询师需要深入了解,看清他的剧本逻辑,然后再试着打破这个顽固的戏剧三角(受害者三角,即下三角),把他带到另外一个新的戏剧三角(责任者三角,即上三角)中。

责任者三角:责任者、创造者、行动者

如果我们一直在受害者三角中玩心理游戏,那么无论如何兜兜转转,我们都会在受害者、加害者和拯救者的角色中打转,很难获得幸福和自在的生活。只有切换到责任者三角模式中,我们才能真正把人生方向转到正确的轨道上。在责任者三角中,责任者对应的是受害者三角中的受害者,创造者对应的是加害者,行动者对应的是拯救者。责任者强调承担属于自己的人生责任,把人生的主动权把握在自己手里,并且全心全意演好自己这出戏。正如在受害者三角中一样,我们每个人都会在潜意识中自动维持戏剧三角的平衡,那么,一段关系中有责任者就会有创造者和行动者。责任者三角中的个体都处在合适的心灵空间位置上,既利己,又利人。拿家庭关系来说,如果妈妈是一个责任者,爸爸是一个创造者,那他们就会承担起相应的责任,尊重、爱护伴侣,且不会过度干预对方的人生。在陪伴和养育孩子的过程中,他们也能尊重孩子的界限感。这样的父母呈现出来的是建议型养育模式,而不是操控型,家庭氛围也是民主的、轻松的、充满新鲜感的。在这种环境下成长的孩子能学会自我负责、自我创造,并向着自己渴望的人生方向去行动。

举例来说,在一个企业中,如果老板是个创造者,他会有很多创新的策略和规划,每天都能够根据行业动态做出很多革新和改变。这样的老板身边往往会聚拢有责任心的责任者,他们负责管理团队、承担成败后果,还会有一批实干的行动者,负责将老板的创意落地执行。这就是非常理想的企业管理状态:老板负责创意、中层负责管理、基层负责实干,这样的搭配可以保证企业有非常高的生产力。如果老板是个行动者,他也会相应地吸引一批敢想的创造者,这样老板就可以带着团队把这些“谋略家”的想法有效执行,这时候老板既是行动者,又是责任者。当然,他也可以进一步培养一批责任者,去管理、监督团队,实现管理分化、细化。所以,在责任者三角中,我们的位置同样会决定其他人的位置,我们的角色会吸引其他角色来跟自己匹配。在这种有效三角中,个体或系统都处在良性循环里,成长力和生产力都会越来越强。

角色转化:从下三角到上三角

受害者三角里有两条特别重要的特质。

第一,受害者、拯救者、加害者,都是一种人生脚本。如果我们是受害者,只能说明我们有作为受害者的人生脚本,并不是说我们是真正意义上的受害者,它只是我们人生脚本的剧情需要。根据人生脚本,我们的心灵必须承担这样一个角色。

第二,受害者、拯救者、加害者,都是一种心智策略。个体借助受害者或其他两种角色来表达自己的需求,从中获得益处。比如受害者拥有的好处就是不用负责任、可以被宽恕、可以被同情、比较安全的、可以获得爱等,总之就是通过让自己处在弱势地位的方式获得爱。如果我们一直待在受害者三角里,那么我们会重复玩这种心理游戏。当我们接触人时,很容易把对方拽入我们期待的戏剧角色里;当我们在生活中遇到困难时,很容易启动消极、悲观的应对方式。想要转换戏剧三角,从无效的下三角模式切换到有效的上三角循环中,就需要我们刻意做一些工作。

自我探索:过去的我处在什么心灵角色里

当我们在生活中接触某些人、建立某些关系或者遭遇某些困难时,要思考一下:我们把自己定位在哪个角色上,以及我们投射出了怎样的角色。这是我们突破下三角首先要做的探索工作。我们一直在玩的心理游戏决定了我们目前的处境。处在受害者三角中的个体会习惯性启动环境可变策略。当感到痛苦、委屈或有满腹怨言时,他们的焦点往往指向外部,觉得是外部世界制造了他们现在的状态。如果我们把焦点放在外部,去指责外部个体和环境,我们就处于被动状态,无形中也为本应该是最大责任人的自己做了开脱。想要转化到上三角,启用决策可变策略,我们首先要认清楚自己原有的位置和策略。

● 过去的我处在什么心灵角色里?

● 过去的我会把问题归为自己还是他人?

● 过去的我在解决问题上是被动等待还是主动出击?

自我负责:把指向外面的手指向自己

通过上述工作,我们会清楚,我们人生过往中的问题,最大的责任者是自己。是我们制造了自己的人生状态,能改变我们人生的只有自己。所以,我们要为自己的人生负起责任,把指向外部的手收回来,指向自己,去深刻反思。

● 我为什么把自己的人生搞成这样?

● 我送给了自己一段怎样的人生?

● 我为什么只会自我批判,而无法欣赏和信任自己?

这是自我负责的第一步。

第二步,我们还要为自己的人生剧本负责,这不仅关乎自己,也关乎剧本里我们所纳入的角色。作为受害者,戏剧三角中的加害者、拯救者,都是我们吸引进自己的人生的。他们本无角色,是我们因自己的角色而赋予他们一定的戏份和角色。所以,我们不仅要为自己负责,还要为自编自导的剧本和所有角色负起责任。

自我创造:给自己的人生加点色彩

自我负责的心理工作会引发自我批判,比如,我怎么是这样的人啊?这跟受害者角色中的自我厌恶是不一样的。自我厌恶是无理性的,是把自己置于受害者角色下的恶性攻击;自我批判是理性的,是角色转化中所出现的理性反思。但是,要做转化工作,只有自我批判远远不够,我们还要学会自我创造,学着给自己提供一些可选择的积极方式去应对外界。我们要学会自我创造一些有效的、可以积极促进人生关系、使自己和他人都获得双赢的模式来替代原来的受害者模式、指责他人的模式和环境可变策略。

自我行动:用实践带来积极改变

接下来才是最重要的一步:实践。能够清楚地意识到人生处境是自我一手创造的,并主动去探索一些新的积极模式,这些还不够。要转化到上三角,一个人不仅要成为责任者,还要成为创造者和行动者。我们要主动用积极的方式去沟通,用非暴力的方式去解决冲突,用理性的方式去调节情绪。当我们能够主动去选择更积极的方式来面对关系时,会发现对方也会被我们吸引出更和谐的应对方式,这就是交互的魅力。当我们提到“责任者”这个词时,很多人会理解为“谁要为问题背黑锅”,因而会产生排斥。事实上,责任者的真正意义是:能站出来,让事情变得更好。所以,一个真正的责任者一定也是一个行动者,一定会通过不断创造和行动来巩固自己的角色。

能量整合:责任者三角的内在自洽

关于责任者、创造者和行动者的三大角色,孩子是发展不出来的。在成长过程中,每个孩子都有未被满足的需要和未被接纳的情绪。从孩子的逻辑来看,每个孩子都曾被加害过,当被加害时,孩子自然会成为无助、被动、弱小的一方。进入青春期的孩子才开始真正主动对抗,但是他们的自我认知、逻辑思维还不够成熟,无法正确驾驭责任者、创造者、行动者这三个角色,只有成熟的大人才可以健康地发展出这个有效三角。事实上,我们可以将责任者、创造者、行动者理解为三种能量,我们每个人的内在都包含这三种能量,而且可以同时扮演不同的角色。一个心智成熟的人是可以非常自洽地驾驭有效三角的,比如一个优秀的妈妈既能够对自己的人生负责,又能在育儿的过程中发挥创造性,还可以主动行动,以身作则;一个称职的领导也能够该负责时负责,该创新时创新,该实干时主动冲在一线。所以,心智成熟的个体是可以完成角色自洽的,能在需要的时候相应地扮演环境所需要的角色,这也就是我们提到的决策可变策略。心智成熟的人可以在心灵空间完成有效三角的能量自洽,当我们能够灵活地运用这三种能量时,也可以吸引能量同样自洽的个体。当我们觉得自己是个受害者时,就会发现身边的人也喜欢抱怨、牢骚、推卸责任;当我们对自己的人生负责,不抱怨别人时,就发现身边的人也是主动自我负责的人。所以,能够整合这三种角色能量,是一个人成熟的标志。整合这三种角色能量,还意味着我们可以根据关系的需要来主动调遣发挥主要作用的角色。比如,我们可以思考自己的家庭中缺什么角色,是责任者、行动者,还是创造者?我们就可以去承担起目前家庭成员中还没有发展出来的那个角色。

我们不能改变另外一个人,能改变的只有自己。而任何关系都是我们人生的一部分,主动去承担、创造、行动,将积极的能量注入自己的关系中,我们会发现,我们的整个人生都在朝着积极的方向转变。

1257

1257

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?