来源于:https://www.cvmart.net/community/detail/4032

Transformer 是 Google 的团队在 2017 年提出的一种 NLP 经典模型,现在比较火热的 Bert 也是基于 Transformer。Transformer 模型使用了 Self-Attention 机制,不采用RNN顺序结构,使得模型可以并行化训练,而且能够拥有全局信息。本文将对Vision Transformer的原理和代码进行非常全面的解读。考虑到每篇文章字数的限制,每一篇文章将按照目录的编排包含三个小节,而且这个系列会随着Vision Transformer的发展而长期更新。

目录

(每篇文章对应一个Section,目录持续更新。)

- Section 1

1 一切从Self-attention开始

1.1 处理Sequence数据的模型

1.2 Self-attention

1.3 Multi-head Self-attention

1.4 Positional Encoding2 Transformer的实现和代码解读 (NIPS2017)

(来自Google Research, Brain Team)

2.1 Transformer原理分析

2.2 Transformer代码解读3 Transformer+Detection:引入视觉领域的首创DETR (ECCV2020)

(来自Facebook AI)

3.1 DETR原理分析

3.2 DETR代码解读

- Section 2

4 Transformer+Detection:Deformable DETR:可变形的Transformer (ICLR2021)

(来自商汤代季峰老师组)

4.1 Deformable DETR原理分析

4.2 Deformable DETR代码解读5 Transformer+Classification:用于分类任务的Transformer **

(ICLR2021)**

(来自Google Research, Brain Team)

5.1 ViT原理分析

5.2 ViT代码解读6 Transformer+Image Processing:IPT:用于底层视觉任务的Transformer

(来自北京华为诺亚方舟实验室)

6.1 IPT原理分析

- Section 3

7 Transformer+Segmentation:SETR:基于Transformer 的语义分割

(来自复旦大学,腾讯优图等)

7.1 SETR原理分析8 Transformer+GAN:VQGAN:实现高分辨率的图像生成

(来自德国海德堡大学)

8.1 VQGAN原理分析

8.2 VQGAN代码解读9 Transformer+Distillation:DeiT:高效图像Transformer

(来自Facebook AI)

9.1 DeiT原理分析

Transformer 是 Google 的团队在 2017 年提出的一种 NLP 经典模型,现在比较火热的 Bert 也是基于 Transformer。Transformer 模型使用了 Self-Attention 机制,不采用 RNN 的**

顺序结构**,使得模型可以并行化训练,而且能够拥有全局信息。

1 一切从Self-attention开始

- 1.1 处理Sequence数据的模型:

Transformer是一个Sequence to Sequence model,特别之处在于它大量用到了self-attention。

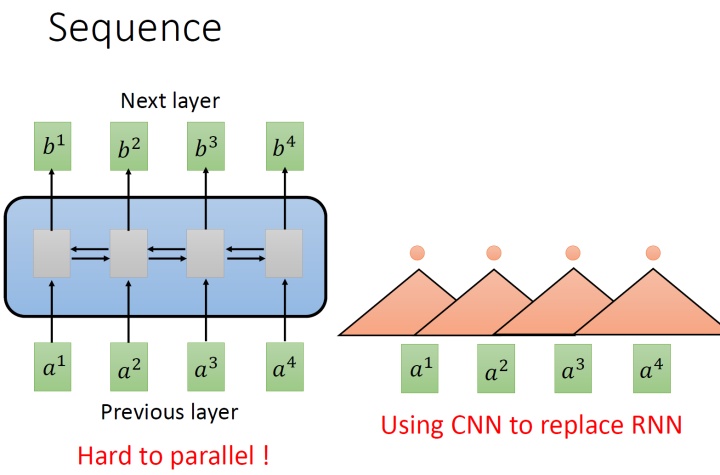

要处理一个Sequence,最常想到的就是使用RNN,它的输入是一串vector sequence,输出是另一串vector sequence,如下图1左所示。

如果假设是一个single directional的RNN,那当输出 b4 时,默认 a1,a2,a3,a4 都已经看过了。如果假设是一个bi-directional的RNN,那当输出 b任意 时,默认 a1,a2,a3,a4 都已经看过了。RNN非常擅长于处理input是一个sequence的状况。

那RNN有什么样的问题呢?它的问题就在于:RNN很不容易并行化 (hard to parallel)。

为什么说RNN很不容易并行化呢?假设在single directional的RNN的情形下,你今天要算出 b4 ,就必须要先看 a1 再看 a2 再看 a3 再看 a4 ,所以这个过程很难平行处理。

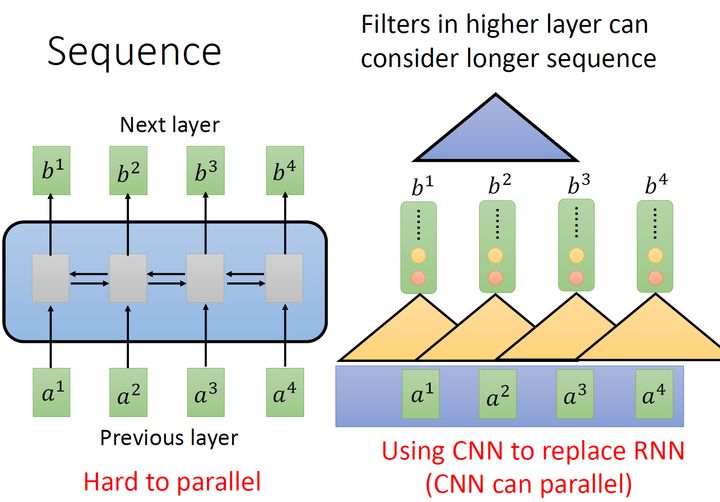

所以今天就有人提出把CNN拿来取代RNN,如下图1右所示。其中,橘色的三角形表示一个filter,每次扫过3个向量 a ,扫过一轮以后,就输出了一排结果,使用橘色的小圆点表示。

这是第一个橘色的filter的过程,还有其他的filter,比如图2中的黄色的filter,它经历着与橘色的filter相似的过程,又输出一排结果,使用黄色的小圆点表示。

所以,用CNN,你确实也可以做到跟RNN的输入输出类似的关系,也可以做到输入是一个sequence,输出是另外一个sequence。

但是,表面上CNN和RNN可以做到相同的输入和输出,但是CNN只能考虑非常有限的内容。比如在我们右侧的图中CNN的filter只考虑了3个vector,不像RNN可以考虑之前的所有vector。但是CNN也不是没有办法考虑很长时间的dependency的,你只需要堆叠filter,多堆叠几层,上层的filter就可以考虑比较多的资讯,比如,第二层的filter (蓝色的三角形)看了6个vector,所以,只要叠很多层,就能够看很长时间的资讯。

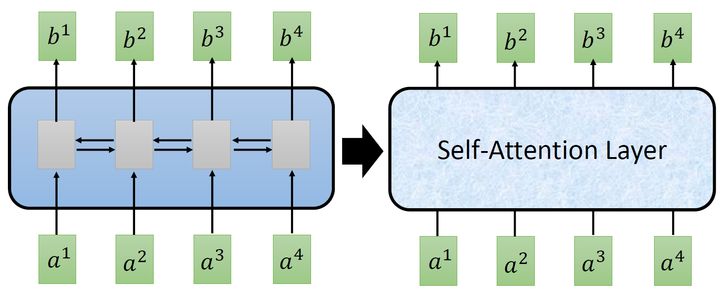

而CNN的一个好处是:它是可以并行化的 (can parallel),不需要等待红色的filter算完,再算黄色的filter。但是必须要叠很多层filter,才可以看到长时的资讯。所以今天有一个想法:self-attention,如下图3所示,目的是使用self-attention layer取代RNN所做的事情。

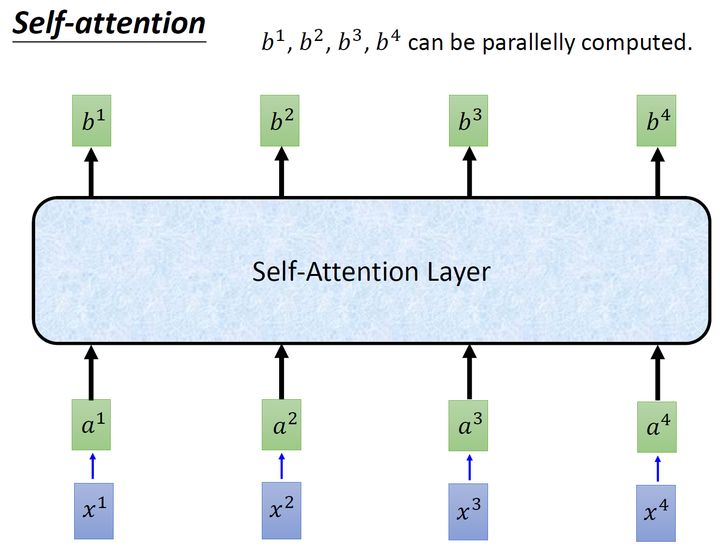

所以重点是:我们有一种新的layer,叫self-attention,它的输入和输出和RNN是一模一样的,输入一个sequence,输出一个sequence,它的每一个输出 b1−b4 都看过了整个的输入sequence,这一点与bi-directional RNN相同。但是神奇的地方是:它的每一个输出 b1−b4可以并行化计算。

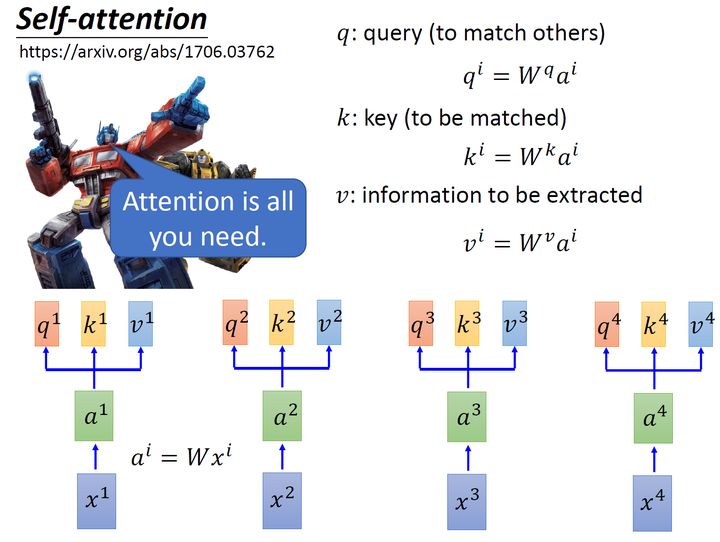

- 1.2 Self-attention:

那么self-attention具体是怎么做的呢?

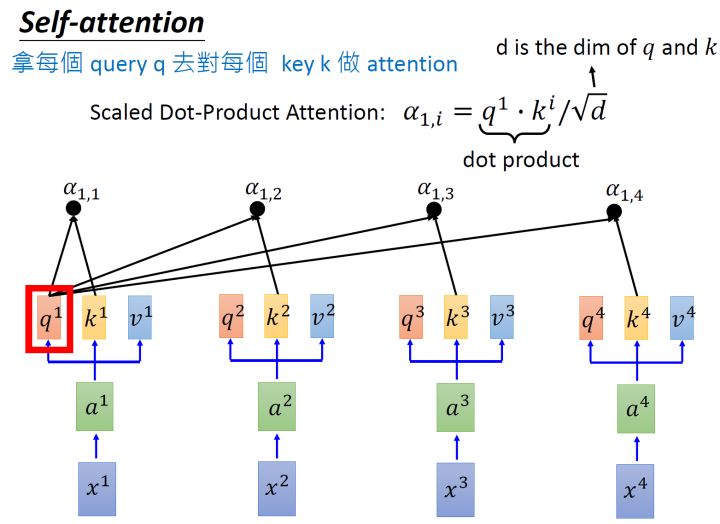

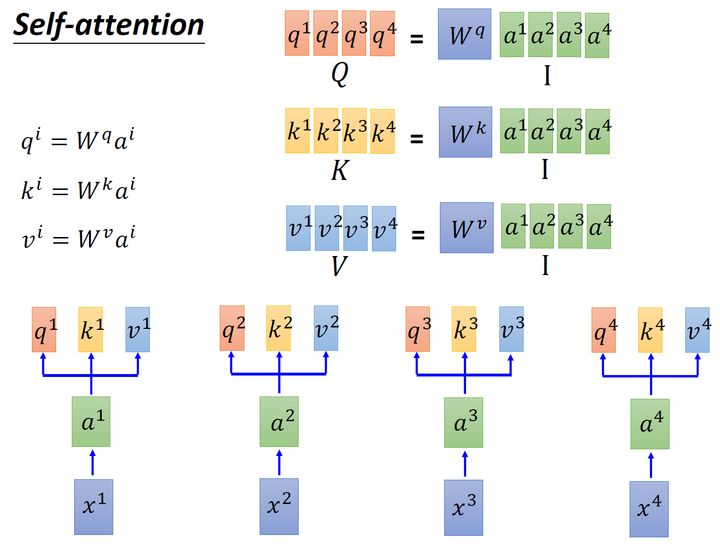

首先假设我们的input是图4的 x1−x4 ,是一个sequence,每一个input (vector)先乘上一个矩阵 W 得到embedding,即向量 a1−a4 。接着这个embedding进入self-attention层,每一个向量 a1−a4 分别乘上3个不同的transformation matrix Wq,Wk,Wv ,以向量 a1 为例,分别得到3个不同的向量 q1,k1,v1 。

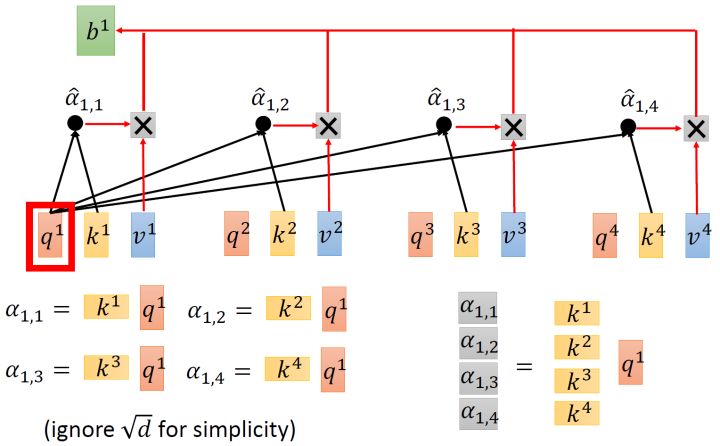

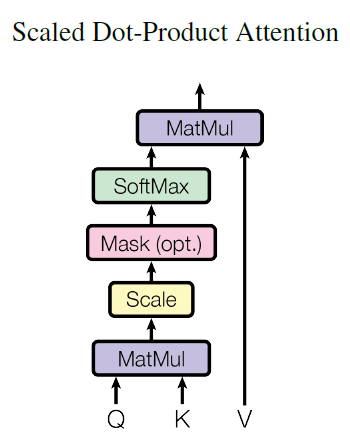

接下来使用每个query q 去对每个key k 做attention,attention就是匹配这2个向量有多接近,比如我现在要对 q1 和 k1 做attention,我就可以把这2个向量做scaled inner product,得到 α1,1 。接下来你再拿 q1 和 k2 做attention,得到 α1,2 ,你再拿 q1 和 k3 做attention,得到 α1,3 ,你再拿 q1 和 k4 做attention,得到 α1,4 。那这个scaled inner product具体是怎么计算的呢?

式中, d 是 q 跟 k 的维度。因为 q⋅k 的数值会随着dimension的增大而增大,所以要除以 dimension 的值,相当于归一化的效果。

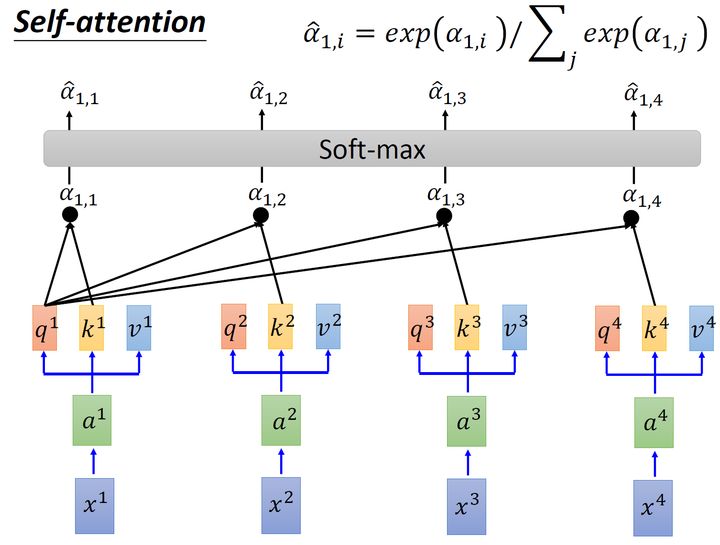

接下来要做的事如图6所示,把计算得到的所有 α1,i 值取 softmax 操作。

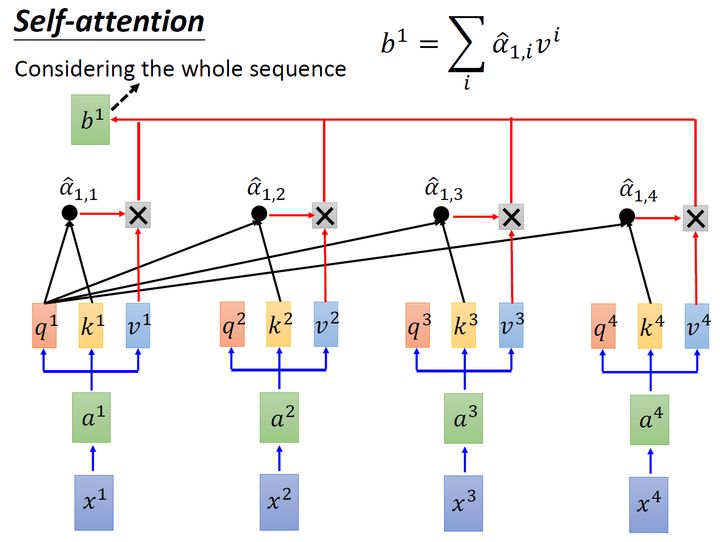

取完 softmax 操作以后,我们得到了 α^1,i ,我们用它和所有的 vi 值进行相乘。具体来讲,把 α^1,1 乘上 v1 ,把 α^1,2 乘上 v2 ,把 α^1,3 乘上 v3 ,把 α^1,4 乘上 v4 ,把结果通通加起来得到 b1 ,所以,今天在产生 b1 的过程中用了整个sequence的资讯 (Considering the whole sequence)。如果要考虑local的information,则只需要学习出相应的 α^1,i=0 , b1 就不再带有那个对应分支的信息了;如果要考虑global的information,则只需要学习出相应的 α^1,i=0 , b1 就带有全部的对应分支的信息了。

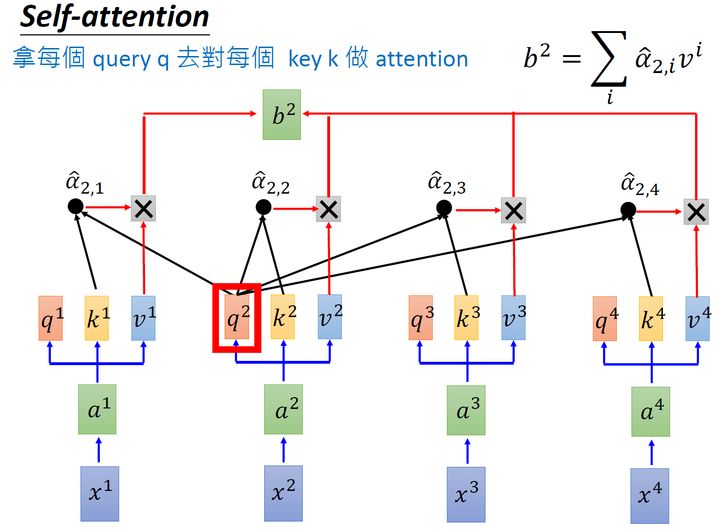

同样的方法,也可以计算出 b2,b3,b4 ,如下图8所示, b2 就是拿query q2去对其他的 k 做attention,得到 α^2,i ,再与value值 vi 相乘取weighted sum得到的。

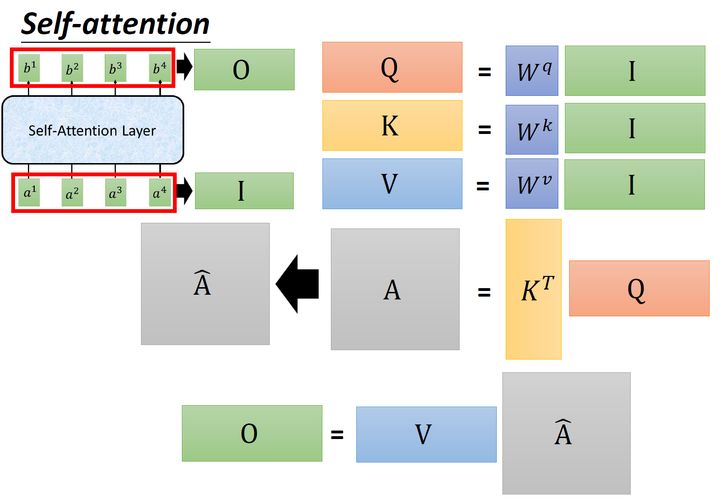

经过了以上一连串计算,self-attention layer做的事情跟RNN是一样的,只是它可以并行的得到layer输出的结果,如图9所示。现在我们要用矩阵表示上述的计算过程。

首先输入的embedding是 I=[a1,a2,a3,a4] ,然后用 I 乘以transformation matrix Wq 得到 Q=[q1,q2,q3,q4] ,它的每一列代表着一个vector q 。同理,用 I 乘以transformation matrix Wk 得到 K=[k1,k2,k3,k4] ,它的每一列代表着一个vector k 。用 I 乘以transformation matrix Wv 得到 Q=[v1,v2,v3,v4] ,它的每一列代表着一个vector v 。

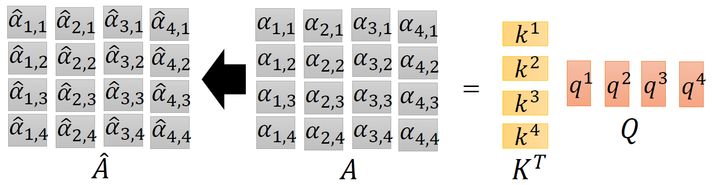

接下来是 k 与 q 的attention过程,我们可以把vector k 横过来变成行向量,与列向量 q 做内积,这里省略了 d 。这样, α 就成为了 4×4 的矩阵,它由4个行向量拼成的矩阵和4个列向量拼成的矩阵做内积得到,如图11所示。

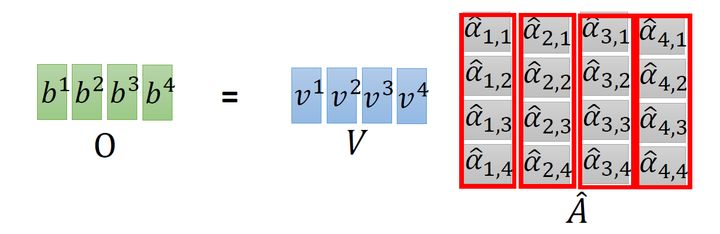

在得到 A^ 以后,如上文所述,要得到 b1, 就要使用 α^1,i 分别与 bi 相乘再求和得到,所以 A^ 要再左乘 V 矩阵。

到这里你会发现这个过程可以被表示为,如图12所示:输入矩阵 I∈R(d,N) 分别乘上3个不同的矩阵 Wq,Wk,Wv∈R(d,d) 得到3个中间矩阵 Q,K,V∈R(d,N) 。它们的维度是相同的。把 K 转置之后与 Q 相乘得到Attention矩阵 A∈R(N,N) ,代表每一个位置两两之间的attention。再将它取 softmax 操作得到 A^∈R(N,N) ,最后将它乘以 V 矩阵得到输出vector O∈R(d,N) 。

- 1.3 Multi-head Self-attention:

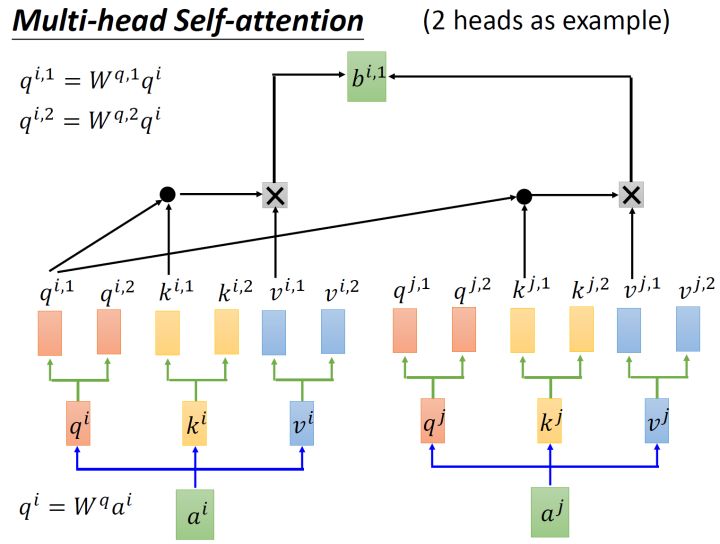

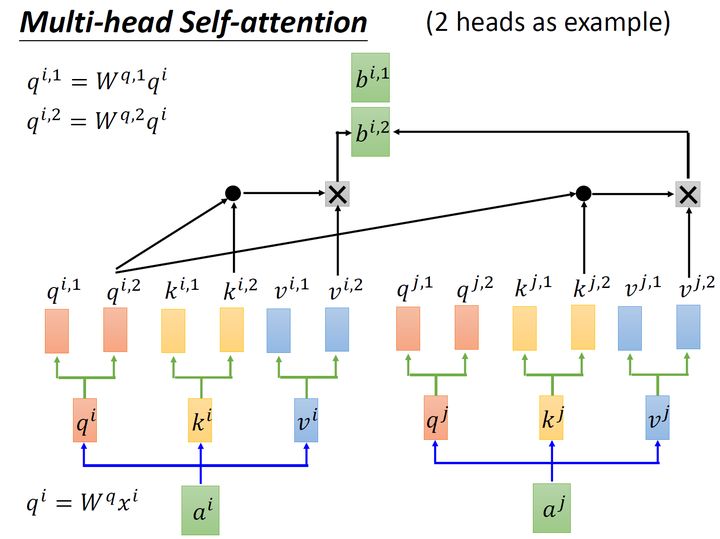

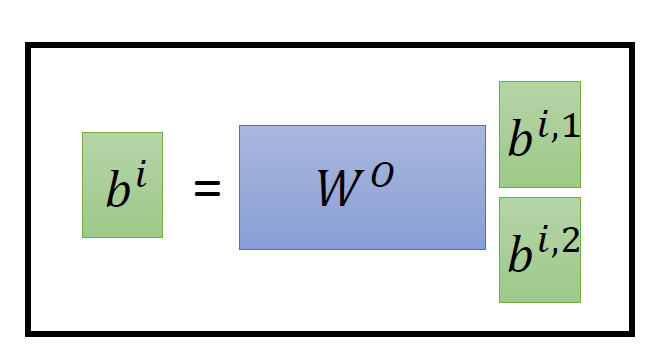

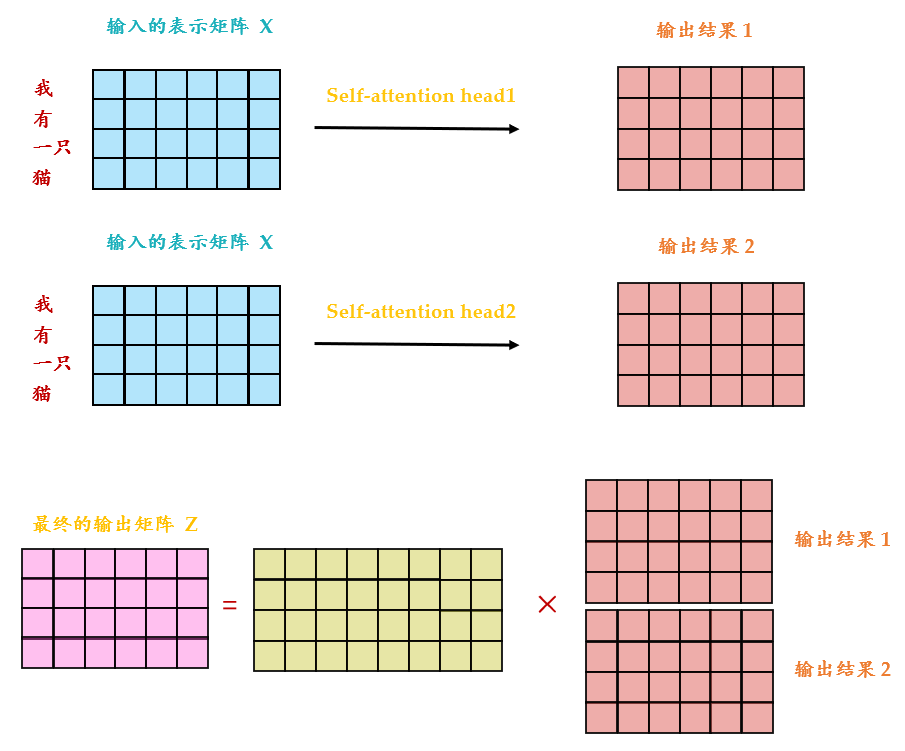

还有一种multi-head的self-attention,以2个head的情况为例:由 ai 生成的 qi 进一步乘以2个转移矩阵变为 qi,1 和 qi,2 ,同理由 ai 生成的 ki 进一步乘以2个转移矩阵变为 ki,1 和 ki,2 ,由 ai 生成的 vi 进一步乘以2个转移矩阵变为 vi,1 和 vi,2 。接下来 qi,1 再与 ki,1 做attention,得到weighted sum的权重 α ,再与 vi,1 做weighted sum得到最终的 bi,1(i=1,2,...,N) 。同理得到 bi,2(i=1,2,...,N) 。现在我们有了 bi,1(i=1,2,...,N)∈R(d,1) 和 bi,2(i=1,2,...,N)∈R(d,1) ,可以把它们concat起来,再通过一个transformation matrix调整维度,使之与刚才的 bi(i=1,2,...,N)∈R(d,1) 维度一致(这步如图13所示)。

从下图14可以看到 Multi-Head Attention 包含多个 Self-Attention 层,首先将输入 X 分别传递到 2个不同的 Self-Attention 中,计算得到 2 个输出结果。得到2个输出矩阵之后,Multi-Head Attention 将它们拼接在一起 (Concat),然后传入一个Linear层,得到 Multi-Head Attention 最终的输出 Z 。可以看到 Multi-Head Attention 输出的矩阵 Z 与其输入的矩阵 X 的维度是一样的。

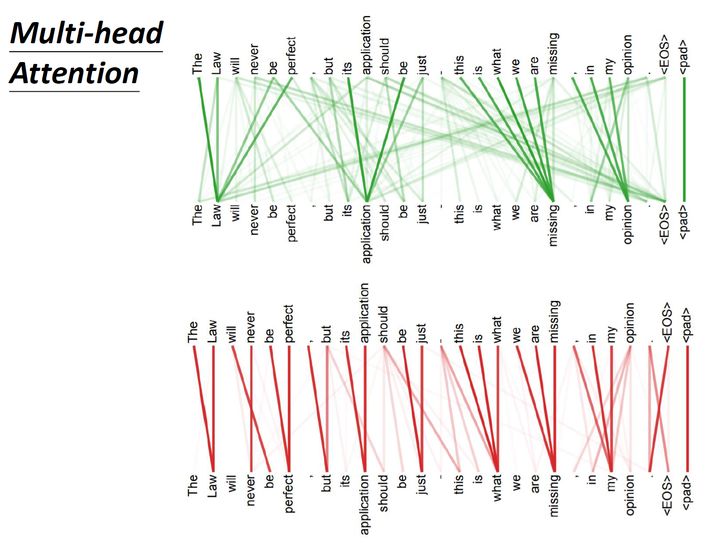

这里有一组Multi-head Self-attention的解果,其中绿色部分是一组query和key,红色部分是另外一组query和key,可以发现绿色部分其实更关注global的信息,而红色部分其实更关注local的信息。

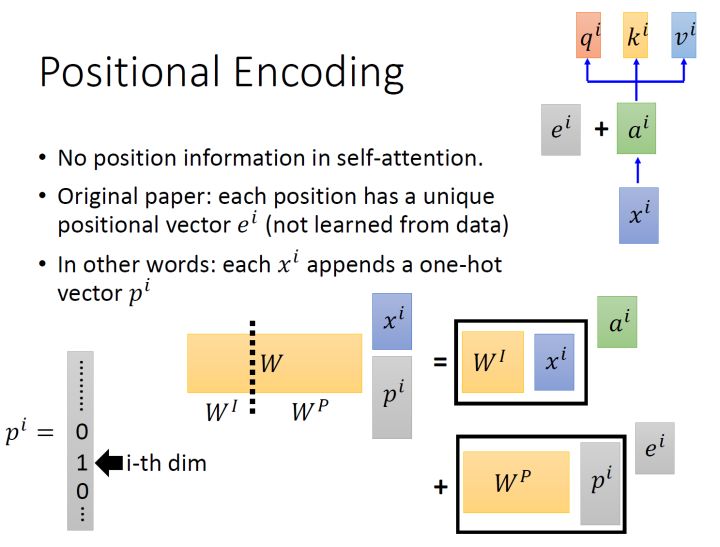

- 1.4 Positional Encoding:

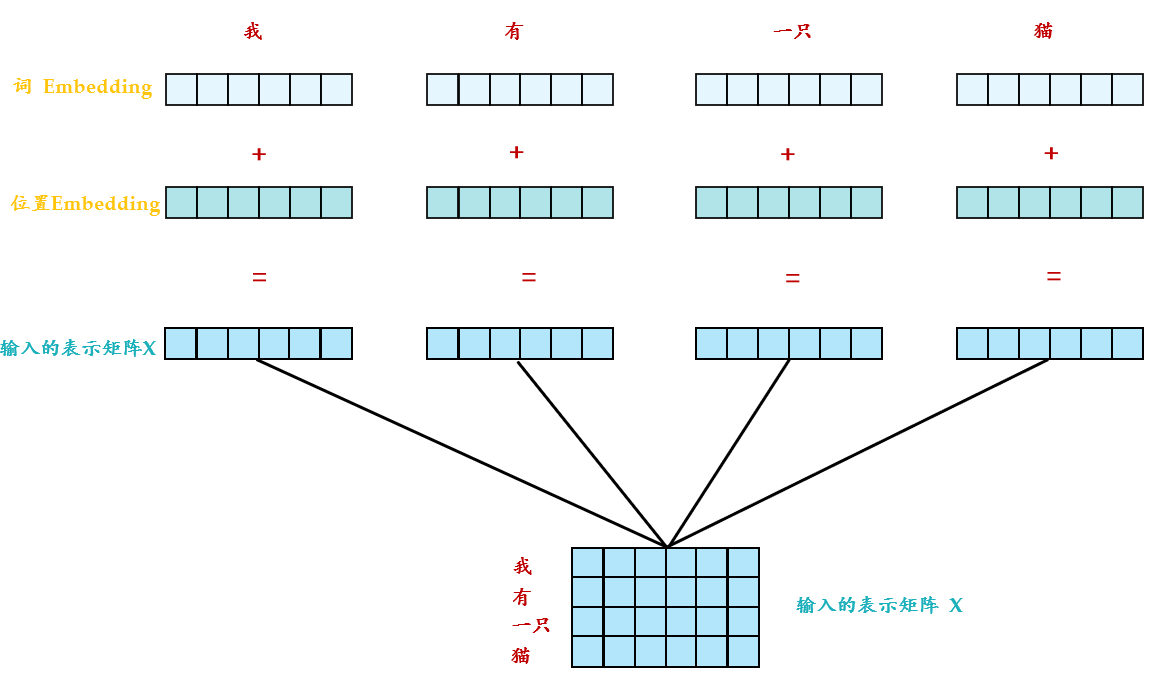

以上是multi-head self-attention的原理,但是还有一个问题是:现在的self-attention中没有位置的信息,一个单词向量的“近在咫尺”位置的单词向量和“远在天涯”位置的单词向量效果是一样的,没有表示位置的信息(No position information in self attention)。所以你输入"A打了B"或者"B打了A"的效果其实是一样的,因为并没有考虑位置的信息。所以在self-attention原来的paper中,作者为了解决这个问题所做的事情是如下图16所示:

具体的做法是:给每一个位置规定一个表示位置信息的向量 ei ,让它与 ai 加在一起之后作为新的 ai 参与后面的运算过程,但是这个向量 ei 是由人工设定的,而不是神经网络学习出来的。每一个位置都有一个不同的 ei 。

那到这里一个自然而然的问题是:为什么是 ei 与 ai 相加?为什么不是concatenate?加起来以后,原来表示位置的资讯不就混到 ai 里面去了吗?不就很难被找到了吗?

这里提供一种解答这个问题的思路:

如图15所示,我们先给每一个位置的 xi∈R(d,1) append一个one-hot编码的向量 pi∈R(N,1) ,得到一个新的输入向量 xpi∈R(d+N,1) ,这个向量作为新的输入,乘以一个transformation matrix W=[WI,WP]∈R(d,d+N) 。那么:

所以,ei 与 ai 相加就等同于把原来的输入 xi concat一个表示位置的独热编码 pi ,再做transformation。

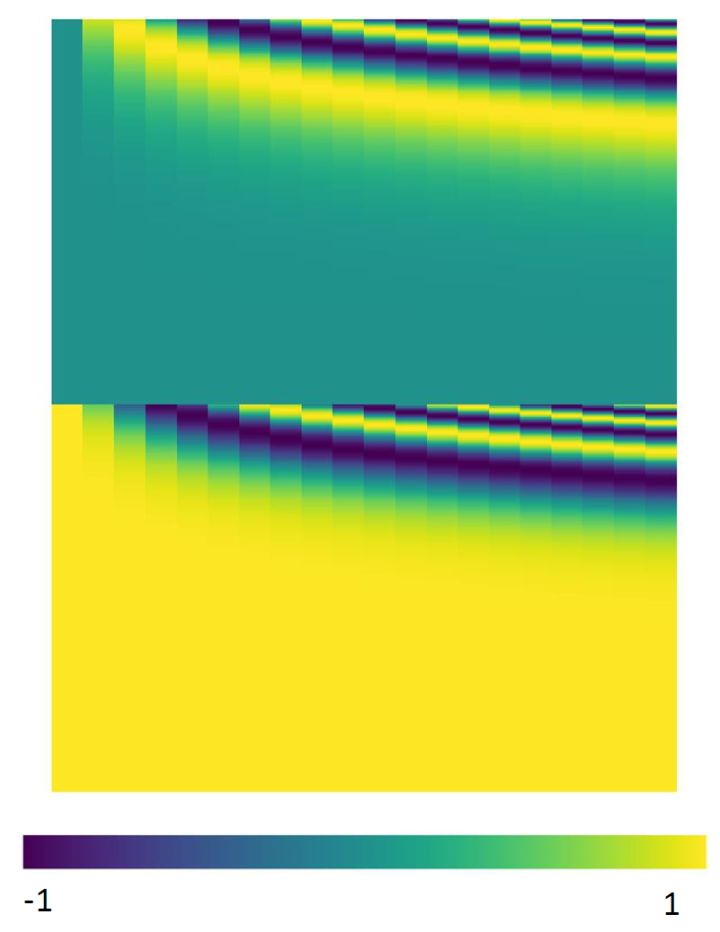

这个与位置编码乘起来的矩阵 WP 是手工设计的,如图17所示。

Transformer 中除了单词的 Embedding,还需要使用位置 Embedding 表示单词出现在句子中的位置。因为 Transformer 不采用 RNN 的结构,而是使用全局信息,不能利用单词的顺序信息,而这部分信息对于 NLP 来说非常重要。所以 Transformer 中使用位置 Embedding 保存单词在序列中的相对或绝对位置。

位置 Embedding 用 PE表示,PE 的维度与单词 Embedding 是一样的。PE 可以通过训练得到,也可以使用某种公式计算得到。在 Transformer 中采用了后者,计算公式如下:

式中, pos 表示token在sequence中的位置,例如第一个token "我" 的 pos=0 。

i ,或者准确意义上是 2i 和 2i+1 表示了Positional Encoding的维度,i 的取值范围是: [0,…,dmodel/2) 。所以当 pos 为1时,对应的Positional Encoding可以写成:

式中, dmodel=512。底数是10000。为什么要使用10000呢,这个就类似于玄学了,原论文中完全没有提啊,这里不得不说说论文的readability的问题,即便是很多高引的文章,最基本的内容都讨论不清楚,所以才出现像上面提问里的讨论,说实话这些论文还远远没有做到easy to follow。这里我给出一个假想:100001/512是一个比较接近1的数(1.018),如果用100000,则是1.023。这里只是猜想一下,其实大家应该完全可以使用另一个底数。

这个式子的好处是:

- 每个位置有一个唯一的positional encoding。

- 使 PE 能够适应比训练集里面所有句子更长的句子,假设训练集里面最长的句子是有 20 个单词,突然来了一个长度为 21 的句子,则使用公式计算的方法可以计算出第 21 位的 Embedding。

- 可以让模型容易地计算出相对位置,对于固定长度的间距 k ,任意位置的 PEpos+k 都可以被 PEpos 的线性函数表示,因为三角函数特性:

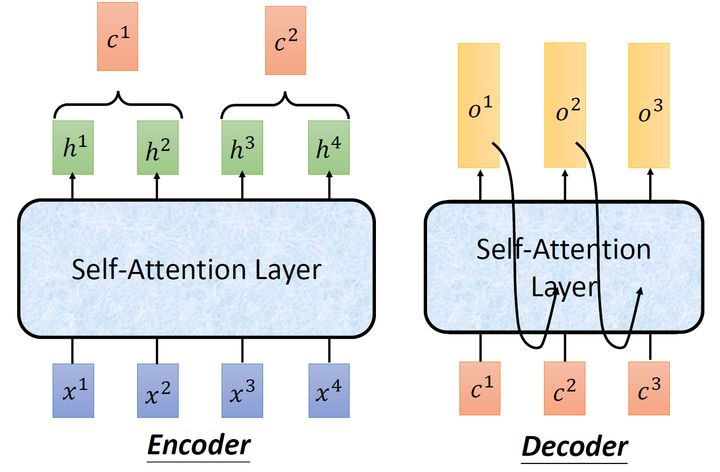

接下来我们看看self-attention在sequence2sequence model里面是怎么使用的,我们可以把Encoder-Decoder中的RNN用self-attention取代掉。

2 Transformer的实现和代码解读

- 2.1 Transformer原理分析:

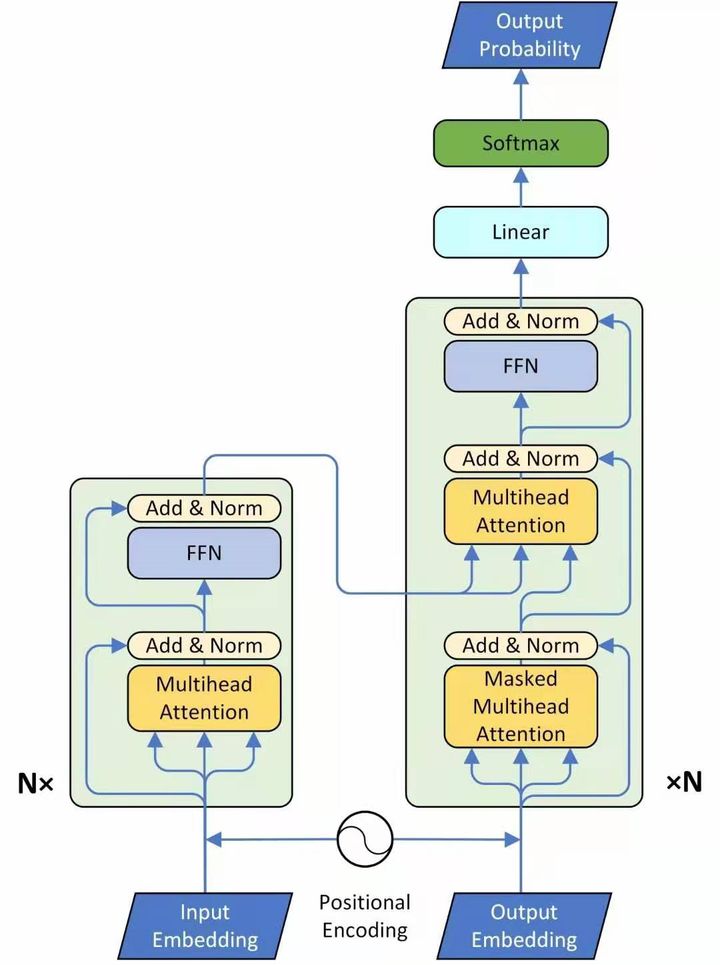

Encoder:

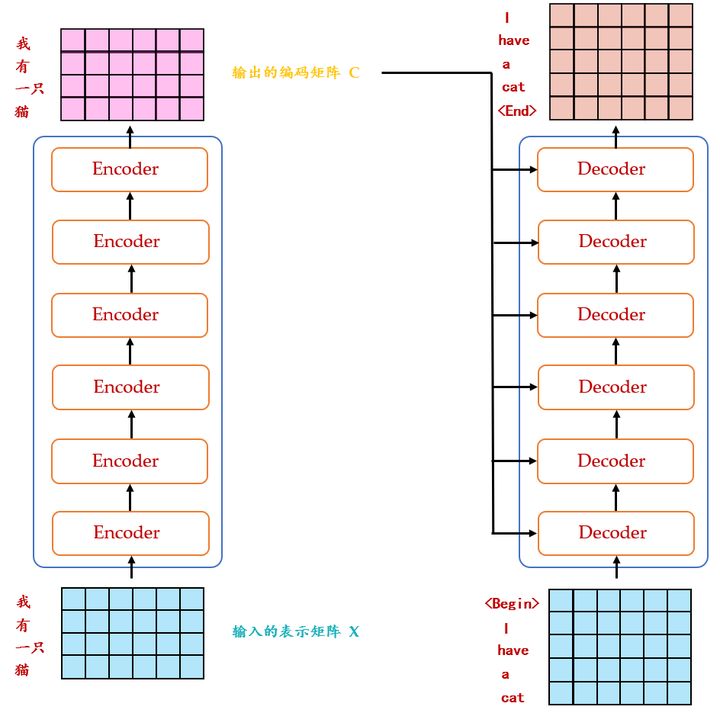

这个图19讲的是一个seq2seq的model,左侧为 Encoder block,右侧为 Decoder block。红色圈中的部分为Multi-Head Attention,是由多个Self-Attention组成的,可以看到 Encoder block 包含一个 Multi-Head Attention,而 Decoder block 包含两个 Multi-Head Attention (其中有一个用到 Masked)。Multi-Head Attention 上方还包括一个 Add & Norm 层,Add 表示残差连接 (Residual Connection) 用于防止网络退化,Norm 表示 Layer Normalization,用于对每一层的激活值进行归一化。比如说在Encoder Input处的输入是机器学习,在Decoder Input处的输入是<BOS>,输出是machine。再下一个时刻在Decoder Input处的输入是machine,输出是learning。不断重复知道输出是句点(.)代表翻译结束。

接下来我们看看这个Encoder和Decoder里面分别都做了什么事情,先看左半部分的Encoder:首先输入 X∈R(nx,N) 通过一个Input Embedding的转移矩阵 WX∈R(d,nx) 变为了一个张量,即上文所述的 I∈R(d,N) ,再加上一个表示位置的Positional Encoding E∈R(d,N) ,得到一个张量,去往后面的操作。

它进入了这个绿色的block,这个绿色的block会重复 N 次。这个绿色的block里面有什么呢?它的第1层是一个上文讲的multi-head的attention。你现在一个sequence I∈R(d,N) ,经过一个multi-head的attention,你会得到另外一个sequence O∈R(d,N) 。

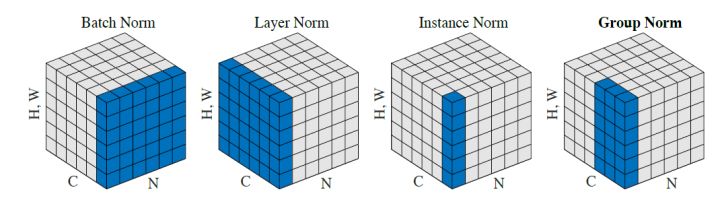

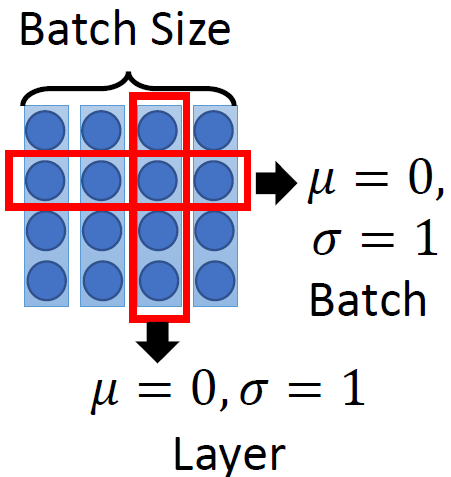

下一个Layer是Add & Norm,这个意思是说:把multi-head的attention的layer的输入 I∈R(d,N) 和输出 O∈R(d,N) 进行相加以后,再做Layer Normalization,至于Layer Normalization和我们熟悉的Batch Normalization的区别是什么,请参考图20和21。

其中,Batch Normalization和Layer Normalization的对比可以概括为图20,Batch Normalization强行让一个batch的数据的某个channel的 μ=0,σ=1 ,而Layer Normalization让一个数据的所有channel的 μ=0,σ=1 。

接着是一个Feed Forward的前馈网络和一个Add & Norm Layer。

所以,这一个绿色的block的前2个Layer操作的表达式为:

这一个绿色的block的后2个Layer操作的表达式为:

所以Transformer的Encoder的整体操作为:

Decoder:

现在来看Decoder的部分,输入包括2部分,下方是前一个time step的输出的embedding,即上文所述的 I∈R(d,N) ,再加上一个表示位置的Positional Encoding E∈R(d,N) ,得到一个张量,去往后面的操作。它进入了这个绿色的block,这个绿色的block会重复 N 次。这个绿色的block里面有什么呢?

首先是Masked Multi-Head Self-attention,masked的意思是使attention只会attend on已经产生的sequence,这个很合理,因为还没有产生出来的东西不存在,就无法做attention。

输出是: 对应 i 位置的输出词的概率分布。

输入是: Encoder **

的输出** 和 **

对应** i−1 **

位置decoder的输出**。所以中间的attention不是self-attention,它的Key和Value来自encoder,Query来自上一位置 Decoder 的输出。

解码:这里要特别注意一下,编码可以并行计算,一次性全部Encoding出来,但解码不是一次把所有序列解出来的,而是像 RNN **

一样一个一个解出来的**,因为要用上一个位置的输入当作attention的query。

明确了解码过程之后最上面的图就很好懂了,这里主要的不同就是新加的另外要说一下新加的attention多加了一个mask,因为训练时的output都是Ground Truth,这样可以确保预测第 i 个位置时不会接触到未来的信息。

- 包含两个 Multi-Head Attention 层。

- 第一个 Multi-Head Attention 层采用了 Masked 操作。

- 第二个 Multi-Head Attention 层的Key,Value矩阵使用 Encoder 的编码信息矩阵 C 进行计算,而Query使用上一个 Decoder block 的输出计算。

- 最后有一个 Softmax 层计算下一个翻译单词的概率。

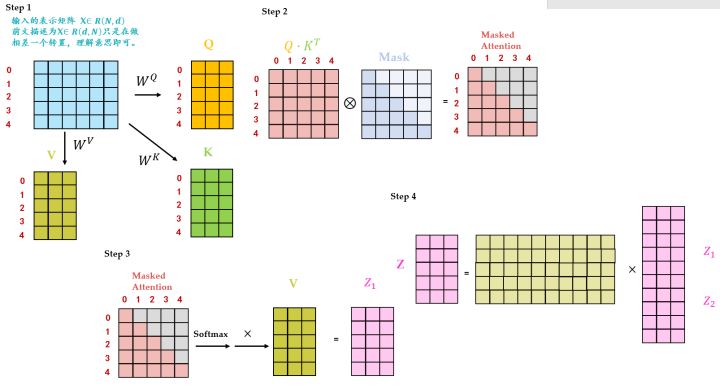

下面详细介绍下Masked Multi-Head Self-attention的具体操作,Masked在Scale操作之后,softmax操作之前。

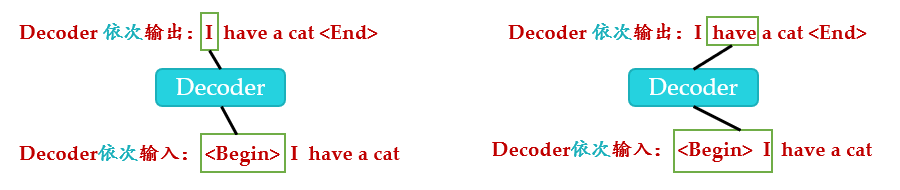

因为在翻译的过程中是顺序翻译的,即翻译完第 i 个单词,才可以翻译第 i+1 个单词。通过 Masked 操作可以防止第 i 个单词知道第 i+1 个单词之后的信息。下面以 "我有一只猫" 翻译成 "I have a cat" 为例,了解一下 Masked 操作。在 Decoder 的时候,是需要根据之前的翻译,求解当前最有可能的翻译,如下图所示。首先根据输入 "<Begin>" 预测出第一个单词为 "I",然后根据输入 "<Begin> I" 预测下一个单词 "have"。

Decoder 可以在训练的过程中使用 Teacher Forcing 并且并行化训练,即将正确的单词序列 (<Begin> I have a cat) 和对应输出 (I have a cat <end>) 传递到 Decoder。那么在预测第 i **

个输出时,就要将第** i+1 **

之后的单词掩盖住,**注意 Mask 操作是在 Self-Attention 的 Softmax 之前使用的,下面用 0 1 2 3 4 5 分别表示 "<Begin> I have a cat <end>"。

注意这里transformer模型训练和测试的方法不同:

测试时:

- 输入<Begin>,解码器输出 I 。

- 输入前面已经解码的<Begin>和 I,解码器输出have。

- 输入已经解码的<Begin>,I, have, a, cat,解码器输出解码结束标志位<end>,每次解码都会利用前面已经解码输出的所有单词嵌入信息。

Transformer测试时的解码过程:

训练时:

不采用上述类似RNN的方法 一个一个目标单词嵌入向量顺序输入训练,想采用**

类似编码器中的矩阵并行算法,一步就把所有目标单词预测出来**。要实现这个功能就可以参考编码器的操作,把目标单词嵌入向量组成矩阵一次输入即可。即:并行化训练。

但是在解码have时候,不能利用到后面单词a和cat的目标单词嵌入向量信息,否则这就是作弊(测试时候不可能能未卜先知)。为此引入mask。具体是:在解码器中,self-attention层只被允许处理输出序列中更靠前的那些位置,在softmax步骤前,它会把后面的位置给隐去。

Masked Multi-Head Self-attention的具体操作 如图24所示。

Step1: 输入矩阵包含 "<Begin> I have a cat" (0, 1, 2, 3, 4) 五个单词的表示向量,Mask是一个 5×5 的矩阵。在Mask可以发现单词 0 只能使用单词 0 的信息,而单词 1 可以使用单词 0, 1 的信息,即只能使用之前的信息。输入矩阵 X∈RN,dx 经过transformation matrix变为3个矩阵:Query Q∈RN,d ,Key K∈RN,d 和Value V∈RN,d 。

Step2: QT⋅K 得到 Attention矩阵 A∈RN,N ,此时先不急于做softmax的操作,而是先于一个 Mask∈RN,N 矩阵相乘,使得attention矩阵的有些位置 归0,得到Masked Attention矩阵 Mask Attention∈RN,N 。 Mask∈RN,N 矩阵是个下三角矩阵,为什么这样设计?是因为想在计算 Z 矩阵的某一行时,只考虑它前面token的作用。即:在计算 Z 的第一行时,刻意地把 Attention 矩阵第一行的后面几个元素屏蔽掉,只考虑 Attention0,0 。在产生have这个单词时,只考虑 I,不考虑之后的have a cat,即只会attend on已经产生的sequence,这个很合理,因为还没有产生出来的东西不存在,就无法做attention。

Step3: Masked Attention矩阵进行 Softmax,每一行的和都为 1。但是单词 0 在单词 1, 2, 3, 4 上的 attention score 都为 0。得到的结果再与 V 矩阵相乘得到最终的self-attention层的输出结果 Z1∈RN,d 。

Step4: Z1∈RN,d 只是某一个head的结果,将多个head的结果concat在一起之后再最后进行Linear Transformation得到最终的Masked Multi-Head Self-attention的输出结果 Z∈RN,d 。

第1个** Masked Multi-Head Self-attention**

的 Query, Key, Value 均来自Output Embedding。

第2个** Multi-Head Self-attention**

的 Query 来自第1个Self-attention layer的输出, Key, Value 来自Encoder的输出。

为什么这么设计? 这里提供一种个人的理解:

Key, Value 来自Transformer Encoder的输出,所以可以看做句子(Sequence)/图片(image)的内容信息(content,比如句意是:"我有一只猫",图片内容是:"有几辆车,几个人等等")。

Query 表达了一种诉求:希望得到什么,可以看做引导信息(guide)。

通过Multi-Head Self-attention结合在一起的过程就相当于是把我们需要的内容信息指导表达出来。

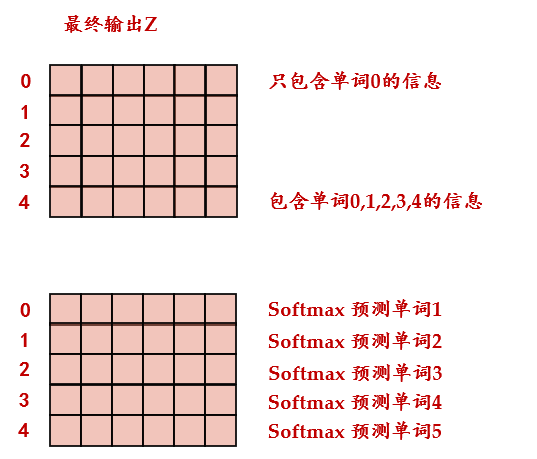

Decoder的最后是Softmax 预测输出单词。因为 Mask 的存在,使得单词 0 的输出 Z(0,) 只包含单词 0 的信息。Softmax 根据输出矩阵的每一行预测下一个单词,如下图25所示。

如下图26所示为Transformer的整体结构。

- 2.2 Transformer代码解读:

代码来自:

https://github.com/jadore801120/attention-is-all-you-need-pytorchgithub.com

ScaledDotProductAttention:

实现的是图22的操作,先令 Q⋅KT ,再对结果按位乘以 Mask 矩阵,再做 Softmax 操作,最后的结果与 V 相乘,得到self-attention的输出。

class ScaledDotProductAttention(nn.Module): ''' Scaled Dot-Product Attention '''def __init__(self, temperature, attn_dropout=0.1): super().__init__() self.temperature = temperature self.dropout = nn.Dropout(attn_dropout) def forward(self, q, k, v, mask=None): attn = torch.matmul(q / self.temperature, k.transpose(2, 3)) if mask is not None: attn = attn.masked_fill(mask == 0, -1e9) attn = self.dropout(F.softmax(attn, dim=-1)) output = torch.matmul(attn, v) return output, attn

位置编码 PositionalEncoding:

实现的是式(5)的位置编码。

class PositionalEncoding(nn.Module):def __init__(self, d_hid, n_position=200): super(PositionalEncoding, self).__init__() # Not a parameter self.register_buffer('pos_table', self._get_sinusoid_encoding_table(n_position, d_hid)) def _get_sinusoid_encoding_table(self, n_position, d_hid): ''' Sinusoid position encoding table ''' # TODO: make it with torch instead of numpy def get_position_angle_vec(position): return [position / np.power(10000, 2 * (hid_j // 2) / d_hid) for hid_j in range(d_hid)] sinusoid_table = np.array([get_position_angle_vec(pos_i) for pos_i in range(n_position)]) sinusoid_table[:, 0::2] = np.sin(sinusoid_table[:, 0::2]) # dim 2i sinusoid_table[:, 1::2] = np.cos(sinusoid_table[:, 1::2]) # dim 2i+1 return torch.FloatTensor(sinusoid_table).unsqueeze(0)#(1,N,d) def forward(self, x): # x(B,N,d) return x + self.pos_table[:, :x.size(1)].clone().detach()

MultiHeadAttention:

实现图13,14的多头self-attention。

class MultiHeadAttention(nn.Module): ''' Multi-Head Attention module '''def __init__(self, n_head, d_model, d_k, d_v, dropout=0.1): super().__init__() self.n_head = n_head self.d_k = d_k self.d_v = d_v self.w_qs = nn.Linear(d_model, n_head * d_k, bias=False) self.w_ks = nn.Linear(d_model, n_head * d_k, bias=False) self.w_vs = nn.Linear(d_model, n_head * d_v, bias=False) self.fc = nn.Linear(n_head * d_v, d_model, bias=False) self.attention = ScaledDotProductAttention(temperature=d_k ** 0.5) self.dropout = nn.Dropout(dropout) self.layer_norm = nn.LayerNorm(d_model, eps=1e-6) def forward(self, q, k, v, mask=None): d_k, d_v, n_head = self.d_k, self.d_v, self.n_head sz_b, len_q, len_k, len_v = q.size(0), q.size(1), k.size(1), v.size(1) residual = q # Pass through the pre-attention projection: b x lq x (n*dv) # Separate different heads: b x lq x n x dv q = self.w_qs(q).view(sz_b, len_q, n_head, d_k) k = self.w_ks(k).view(sz_b, len_k, n_head, d_k) v = self.w_vs(v).view(sz_b, len_v, n_head, d_v) # Transpose for attention dot product: b x n x lq x dv q, k, v = q.transpose(1, 2), k.transpose(1, 2), v.transpose(1, 2) if mask is not None: mask = mask.unsqueeze(1) # For head axis broadcasting. q, attn = self.attention(q, k, v, mask=mask) #q (sz_b,n_head,N=len_q,d_k) #k (sz_b,n_head,N=len_k,d_k) #v (sz_b,n_head,N=len_v,d_v) # Transpose to move the head dimension back: b x lq x n x dv # Combine the last two dimensions to concatenate all the heads together: b x lq x (n*dv) q = q.transpose(1, 2).contiguous().view(sz_b, len_q, -1) #q (sz_b,len_q,n_head,N * d_k) q = self.dropout(self.fc(q)) q += residual q = self.layer_norm(q) return q, attn

前向传播Feed Forward Network:

class PositionwiseFeedForward(nn.Module): ''' A two-feed-forward-layer module '''def __init__(self, d_in, d_hid, dropout=0.1): super().__init__() self.w_1 = nn.Linear(d_in, d_hid) # position-wise self.w_2 = nn.Linear(d_hid, d_in) # position-wise self.layer_norm = nn.LayerNorm(d_in, eps=1e-6) self.dropout = nn.Dropout(dropout) def forward(self, x): residual = x x = self.w_2(F.relu(self.w_1(x))) x = self.dropout(x) x += residual x = self.layer_norm(x) return x

EncoderLayer:

实现图26中的一个EncoderLayer,具体的结构如图19所示。

class EncoderLayer(nn.Module): ''' Compose with two layers '''def __init__(self, d_model, d_inner, n_head, d_k, d_v, dropout=0.1): super(EncoderLayer, self).__init__() self.slf_attn = MultiHeadAttention(n_head, d_model, d_k, d_v, dropout=dropout) self.pos_ffn = PositionwiseFeedForward(d_model, d_inner, dropout=dropout) def forward(self, enc_input, slf_attn_mask=None): enc_output, enc_slf_attn = self.slf_attn( enc_input, enc_input, enc_input, mask=slf_attn_mask) enc_output = self.pos_ffn(enc_output) return enc_output, enc_slf_attn

DecoderLayer:

实现图26中的一个DecoderLayer,具体的结构如图19所示。

class DecoderLayer(nn.Module): ''' Compose with three layers '''def __init__(self, d_model, d_inner, n_head, d_k, d_v, dropout=0.1): super(DecoderLayer, self).__init__() self.slf_attn = MultiHeadAttention(n_head, d_model, d_k, d_v, dropout=dropout) self.enc_attn = MultiHeadAttention(n_head, d_model, d_k, d_v, dropout=dropout) self.pos_ffn = PositionwiseFeedForward(d_model, d_inner, dropout=dropout) def forward( self, dec_input, enc_output, slf_attn_mask=None, dec_enc_attn_mask=None): dec_output, dec_slf_attn = self.slf_attn( dec_input, dec_input, dec_input, mask=slf_attn_mask) dec_output, dec_enc_attn = self.enc_attn( dec_output, enc_output, enc_output, mask=dec_enc_attn_mask) dec_output = self.pos_ffn(dec_output) return dec_output, dec_slf_attn, dec_enc_attn

Encoder:

实现图26,19左侧的Encoder:

class Encoder(nn.Module): ''' A encoder model with self attention mechanism. '''def __init__( self, n_src_vocab, d_word_vec, n_layers, n_head, d_k, d_v, d_model, d_inner, pad_idx, dropout=0.1, n_position=200): super().__init__() self.src_word_emb = nn.Embedding(n_src_vocab, d_word_vec, padding_idx=pad_idx) self.position_enc = PositionalEncoding(d_word_vec, n_position=n_position) self.dropout = nn.Dropout(p=dropout) self.layer_stack = nn.ModuleList([ EncoderLayer(d_model, d_inner, n_head, d_k, d_v, dropout=dropout) for _ in range(n_layers)]) self.layer_norm = nn.LayerNorm(d_model, eps=1e-6) def forward(self, src_seq, src_mask, return_attns=False): enc_slf_attn_list = [] # -- Forward enc_output = self.dropout(self.position_enc(self.src_word_emb(src_seq))) enc_output = self.layer_norm(enc_output) for enc_layer in self.layer_stack: enc_output, enc_slf_attn = enc_layer(enc_output, slf_attn_mask=src_mask) enc_slf_attn_list += [enc_slf_attn] if return_attns else [] if return_attns: return enc_output, enc_slf_attn_list return enc_output,

Decoder:

实现图26,19右侧的Decoder:

class Decoder(nn.Module): ''' A decoder model with self attention mechanism. '''def forward(self, trg_seq, trg_mask, enc_output, src_mask, return_attns=False): dec_slf_attn_list, dec_enc_attn_list = [], [] # -- Forward dec_output = self.dropout(self.position_enc(self.trg_word_emb(trg_seq))) dec_output = self.layer_norm(dec_output) for dec_layer in self.layer_stack: dec_output, dec_slf_attn, dec_enc_attn = dec_layer( dec_output, enc_output, slf_attn_mask=trg_mask, dec_enc_attn_mask=src_mask) dec_slf_attn_list += [dec_slf_attn] if return_attns else [] dec_enc_attn_list += [dec_enc_attn] if return_attns else [] if return_attns: return dec_output, dec_slf_attn_list, dec_enc_attn_list return dec_output,

整体结构:

实现图26,19整体的Transformer:

class Transformer(nn.Module): ''' A sequence to sequence model with attention mechanism. '''def __init__( self, n_src_vocab, n_trg_vocab, src_pad_idx, trg_pad_idx, d_word_vec=512, d_model=512, d_inner=2048, n_layers=6, n_head=8, d_k=64, d_v=64, dropout=0.1, n_position=200, trg_emb_prj_weight_sharing=True, emb_src_trg_weight_sharing=True): super().__init__() self.src_pad_idx, self.trg_pad_idx = src_pad_idx, trg_pad_idx self.encoder = Encoder( n_src_vocab=n_src_vocab, n_position=n_position, d_word_vec=d_word_vec, d_model=d_model, d_inner=d_inner, n_layers=n_layers, n_head=n_head, d_k=d_k, d_v=d_v, pad_idx=src_pad_idx, dropout=dropout) self.decoder = Decoder( n_trg_vocab=n_trg_vocab, n_position=n_position, d_word_vec=d_word_vec, d_model=d_model, d_inner=d_inner, n_layers=n_layers, n_head=n_head, d_k=d_k, d_v=d_v, pad_idx=trg_pad_idx, dropout=dropout) self.trg_word_prj = nn.Linear(d_model, n_trg_vocab, bias=False) for p in self.parameters(): if p.dim() > 1: nn.init.xavier_uniform_(p) assert d_model == d_word_vec, \ 'To facilitate the residual connections, \ the dimensions of all module outputs shall be the same.' self.x_logit_scale = 1. if trg_emb_prj_weight_sharing: # Share the weight between target word embedding & last dense layer self.trg_word_prj.weight = self.decoder.trg_word_emb.weight self.x_logit_scale = (d_model ** -0.5) if emb_src_trg_weight_sharing: self.encoder.src_word_emb.weight = self.decoder.trg_word_emb.weight def forward(self, src_seq, trg_seq): src_mask = get_pad_mask(src_seq, self.src_pad_idx) trg_mask = get_pad_mask(trg_seq, self.trg_pad_idx) & get_subsequent_mask(trg_seq) enc_output, *_ = self.encoder(src_seq, src_mask) dec_output, *_ = self.decoder(trg_seq, trg_mask, enc_output, src_mask) seq_logit = self.trg_word_prj(dec_output) * self.x_logit_scale return seq_logit.view(-1, seq_logit.size(2))

产生Mask:

def get_pad_mask(seq, pad_idx):

return (seq != pad_idx).unsqueeze(-2)

def get_subsequent_mask(seq):

‘’’ For masking out the subsequent info. ‘’’

sz_b, len_s = seq.size()

subsequent_mask = (1 - torch.triu(

torch.ones((1, len_s, len_s), device=seq.device), diagonal=1)).bool()

return subsequent_mask

src_mask = get_pad_mask(src_seq, self.src_pad_idx)

用于产生Encoder的Mask,它是一列Bool值,负责把标点mask掉。

trg_mask = get_pad_mask(trg_seq, self.trg_pad_idx) & get_subsequent_mask(trg_seq)

用于产生Decoder的Mask。它是一个矩阵,如图24中的Mask所示,功能已在上文介绍。

3 Transformer+Detection:引入视觉领域的首创DETR

论文名称:End-to-End Object Detection with Transformers

论文地址:

https://arxiv.org/abs/2005.12872arxiv.org

- 3.1 DETR原理分析:

本文的任务是Object detection,用到的工具是Transformers,特点是End-to-end。

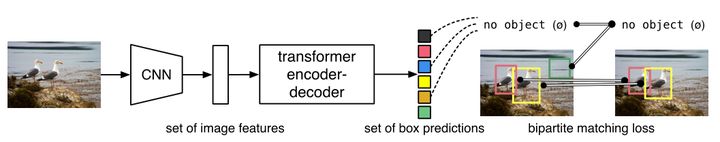

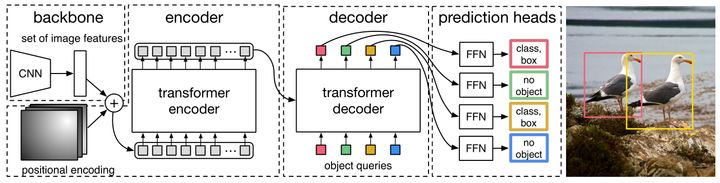

目标检测的任务是要去预测一系列的Bounding Box的坐标以及Label, 现代大多数检测器通过定义一些proposal,anchor或者windows,把问题构建成为一个分类和回归问题来间接地完成这个任务。**文章所做的工作,就是将transformers运用到了object detection领域,取代了现在的模型需要手工设计的工作,并且取得了不错的结果。**在object detection上DETR准确率和运行时间上和Faster RCNN相当;将模型 generalize 到 panoptic segmentation 任务上,DETR表现甚至还超过了其他的baseline。DETR第一个使用End to End的方式解决检测问题,解决的方法是把检测问题视作是一个set prediction problem,如下图27所示。

网络的主要组成是CNN和Transformer,Transformer借助第1节讲到的self-attention机制,可以显式地对一个序列中的所有elements两两之间的interactions进行建模,使得这类transformer的结构非常适合带约束的set prediction的问题。DETR的特点是:一次预测,端到端训练,set loss function和二分匹配。

文章的主要有两个关键的部分。

第一个是用transformer的encoder-decoder架构一次性生成 N **

个box prediction。其中 ** N **

是一个事先设定的、比远远大于image中object个数的一个整数。**

第二个是设计了bipartite matching loss,基于预测的boxex和ground truth boxes的二分图匹配计算loss的大小,从而使得预测的box的位置和类别更接近于ground truth。

DETR整体结构可以分为四个部分:backbone,encoder,decoder和FFN,如下图28所示,以下分别解释这四个部分:

1 首先看backbone: CNN backbone处理 ximg∈B×3×H<

1万+

1万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?