第4章:亚音速气流

目录

- 翼型术语

- 气流基础

- 二维气流

- 总结

- 习题

- 答案

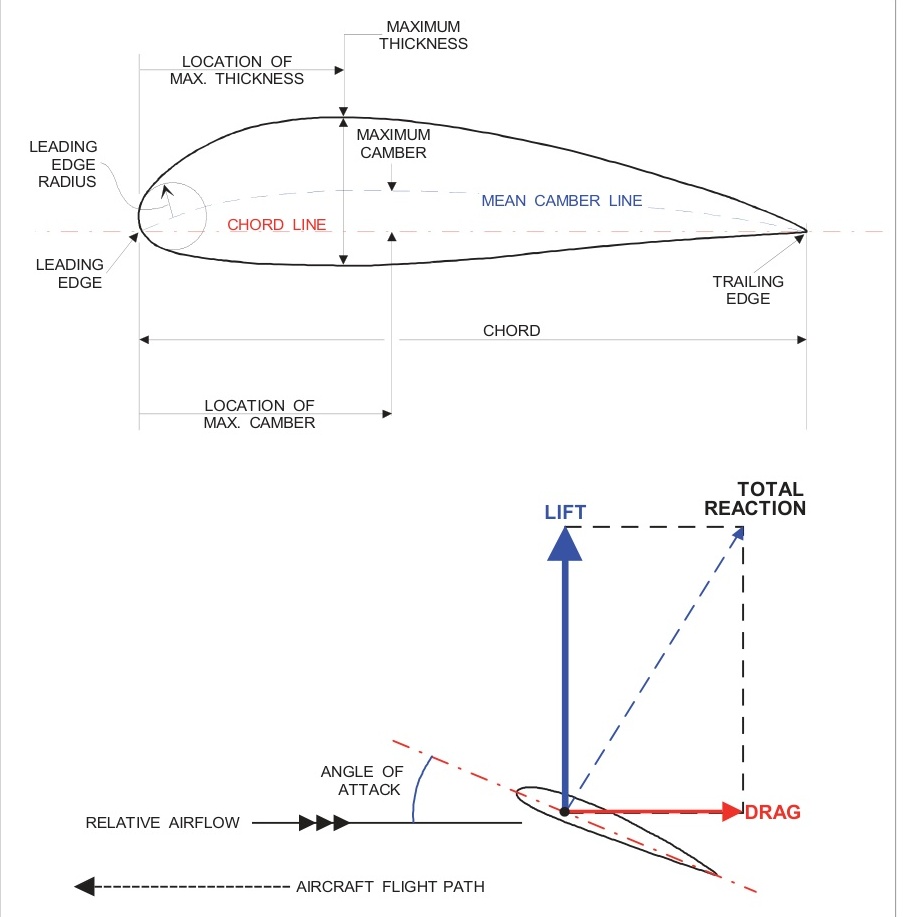

翼型术语

翼型

一种能够以较高效率产生升力的特殊形状。

弦线

连接翼型前缘和后缘曲率中心的直线。

弦长

沿弦线测量的前缘与后缘之间的距离。

安装角

机翼根部弦线与飞机纵轴之间的夹角(这个角度对于机翼是固定的,但对于尾翼可能是可调的)。

平均线或弯度线

连接翼型前缘和后缘的线,与上下表面等距。

最大弯度

平均线与弦线之间的最大距离。最大弯度通常表示为弦长的百分比,其位置则表示为距前缘后方弦长的百分比。当弯度线位于弦线上方时,翼型被称为具有正弯度;若弯度线位于弦线下方,则称为具有负弯度。对称翼型没有弯度,因为其弦线和弯度线重合。

厚度/弦长比

翼型截面的最大厚度或深度,表示为弦长的百分比,其位置表示为距前缘后方弦长的百分比。翼型截面的厚度及其分布对气流特性有显著影响。

前缘半径

前缘的曲率半径。前缘半径的大小对翼型截面的初始气流特性有重要影响。

相对气流(相对风或自由流)

相对气流具有三个特性:

-

方向 - 与飞机飞行路径(实际上是重心路径)平行且方向相反的气流;飞机指向的方向并不重要。

-

状态 - 指未受飞机影响的周围气流;其压力、温度和速度不受飞机通过时的干扰。

-

大小 - 相对气流的大小等同于真空速(TAS)。

若气流不具备这三个特性,则被称为有效气流。

总反作用力

作用于翼型截面的所有空气动力学力的合力。

压力中心(CP)

弦线上被视为升力作用点的位置。

升力

垂直于相对气流方向的空气动力学力。

阻力

平行于相对气流方向并与之同向(或与飞机飞行路径相反)的空气动力学力。

攻角

(α或alpha)(也称为空气动力学入射角)。弦线与相对气流之间的夹角。

弦线与有效气流之间的角度则被称为有效攻角。

气流基础

在考虑气流速度时,无论是飞机在空气中移动还是空气流过静止的飞机,对压力分布模式没有实质区别:相对速度才是关键因素。为便于全面理解,我们将同时参考风洞实验(空气流过静止飞机)和实际飞行(飞机在"静止"空气中移动)的情况。

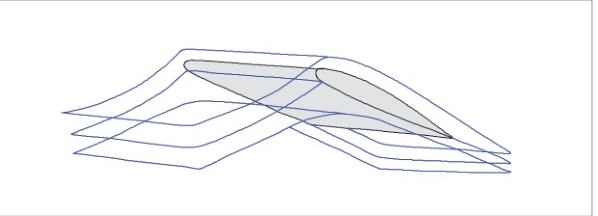

三维气流:三维流是飞机上的真实气流,由理论上的二维流经过各种压力差修正而成。三维气流将在后续章节中详细探讨。

二维气流:假设机翼沿整个翼展具有相同的翼型截面,没有展向压力差或流动。

二维气流

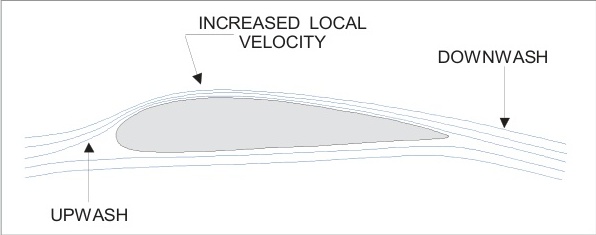

这一概念(如图4.2和图4.3所示)用于阐释空气动力产生的基本原理。

当气流接近翼型时,它会转向上表面的低压区,这种现象称为上洗。在经过翼型后,气流恢复到原来的位置和状态,称为下洗。

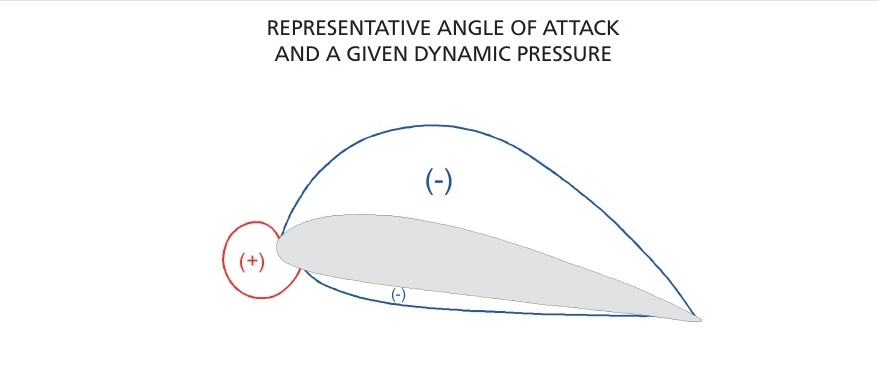

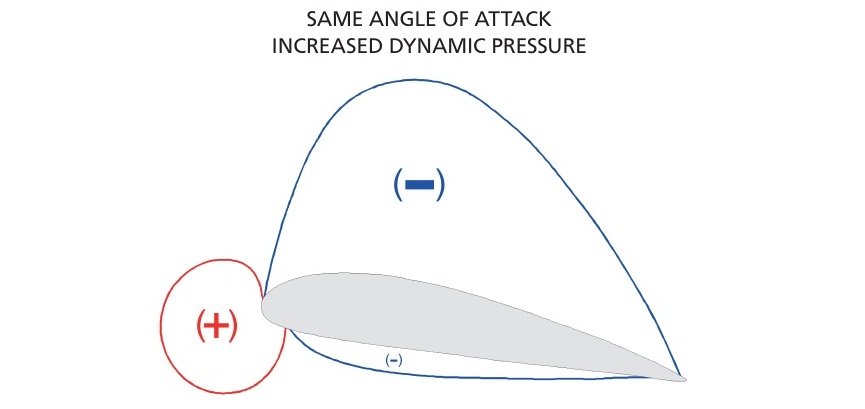

动压的影响

图4.4展示了在特定攻角下受到给定动压(指示空速IAS)影响的翼型截面。“当物体一侧的静压比另一侧降低更多时,就会产生压力差”。

图4.5展示了相同攻角但受到更高动压(IAS)影响的同一翼型截面。“当动压(IAS)增加时,压力差也随之增加”。

作用于表面积上的压力差会产生向上的力。“当动压(IAS)增加时,向上的力也随之增加”。

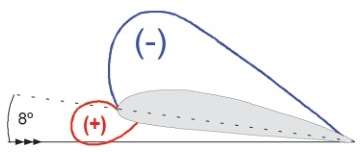

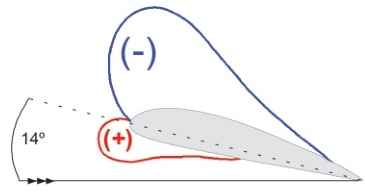

攻角的影响

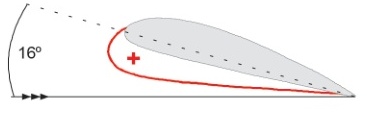

在恒定动压(IAS)下,增加攻角(最高约16°)同样会增加压力差,但也会改变压力分布模式。

呈现给气流的翼型剖面决定了表面上的速度分布,进而决定压力分布。这个剖面由翼型几何形状决定,包括厚度和分布(固定的)、弯度和分布(暂时假设为固定的)以及攻角(可变的)。

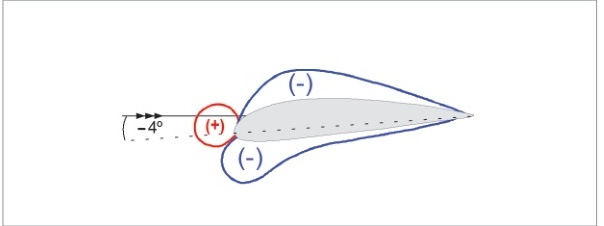

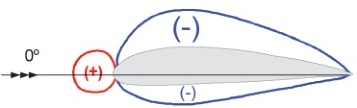

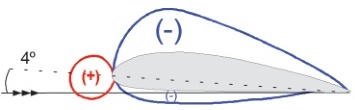

最大正压力出现在驻点,此处相对流速为零。这个驻点位于靠近前缘的某处。当攻角从-4°增加时,前缘驻点从上表面绕过前缘移动到下表面。正是在前驻点处,气流分开从截面上方和下方通过。驻点处的压力(驻点压力)等于静压加动压。

流过截面顶部的气流在鼻部周围和表面前部迅速加速——在这些区域引起静压显著降低。加速率随着攻角的增加而增加,最高可达约16°。(任何改变表面前部精确轮廓的因素都可能严重破坏这一关键区域的气流加速,例如冰、雪、霜、污垢或凹痕)。从驻点值开始,压力持续降低,经过自由流值,直到上表面的某个位置达到峰值负值。此后,流动开始减速,压力逐渐增加回到后缘区域的自由流值。

在小于8°的攻角下,截面下方的流动加速较小,压力仅降低到较小的负值,随后也减速并增加压力回到后缘区域的自由流值。

前缘驻点与后缘低压之间的压力差产生一个向后作用的力,称为"形状(压力)阻力"(这将在后续章节详细讨论)。

攻角(-4°)

截面上方和下方的压力降低相等,不存在压差。因此,不产生升力(图4.6)。这被称为"零升力攻角"。

攻角(0°至8°): 与自由流静压相比,上表面压力显著降低,而下表面大部分区域压力降低较少。对于有弯度的翼型,即使在小的负攻角(-4°至0°)下也能产生少量升力。

攻角(0°至16°): 增加攻角会增加升力,这是因为局部流管有效横截面积减小导致上表面气流加速增加。随着攻角增加,减压"峰值"向前移动。对总体升力的最大贡献来自上表面。

压力梯度: 指空气压力随距离变化的程度。两点之间的压力差越大,梯度越陡。有利梯度是指气流方向上气压下降的情况。不利压力梯度则是指气流方向上气压上升的情况,例如上表面最小压力点与后缘之间的区域。攻角越高,压力梯度越陡。

在高于约16°的攻角下,极其陡峭的不利压力梯度会阻止流过上表面的空气跟随翼型轮廓,原本平滑的流线流动会从表面分离,导致截面顶部的低压区突然崩溃。此时剩余的压力差仅由下表面的压力增加引起。这种现象被称为失速,将在第7章详细探讨。

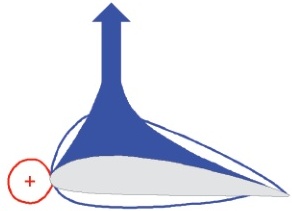

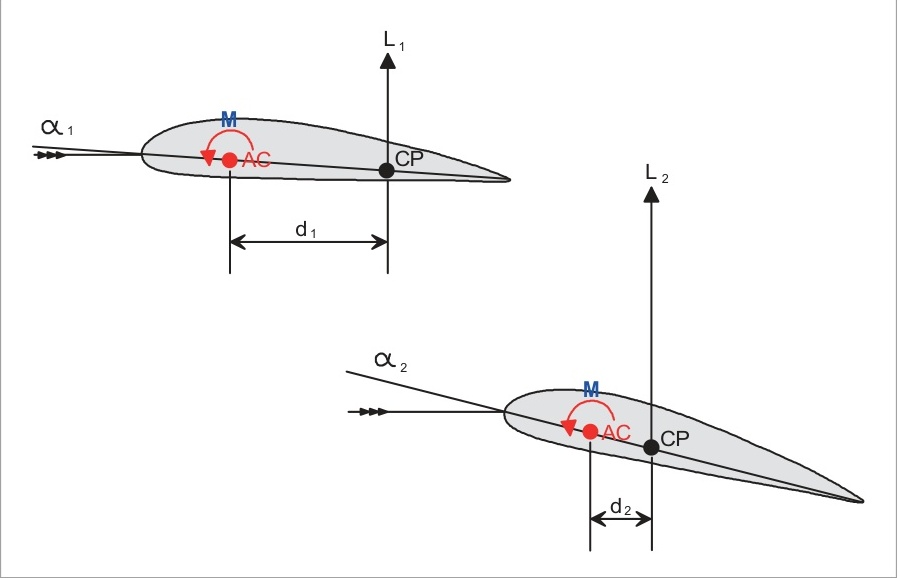

压力中心(CP)

虽然翼型的整个表面都对升力有贡献,但沿弦长分布的升力实际集中的点被称为压力中心(图4.8)。CP的位置取决于弯度和截面升力系数(即攻角)。

压力中心的移动

随着攻角从0°增加到16°,上部"吸力"峰值向前移动(图4.7),因此升力实际集中的点——CP也会向前移动。CP随着攻角增加而向前移动,升力大小增加,直到达到失速,此时升力急剧减小,CP通常沿弦长向后移动(图4.9)。值得注意的是,CP在失速前( C L M A X C_{LMAX} CLMAX)位置最靠前。

空气动力系数

系数是表示程度大小的无量纲数。空气动力系数是所有飞机(无论重量、大小和速度)的共同参考标准。空气动力系数是平均空气动力压力与气流动压之间的无量纲比率。

根据这个定义,升力系数( C L C_L CL)是升力除以机翼平面面积与动压的乘积,阻力系数( C D C_D CD)是阻力除以机翼平面面积与动压的乘积。

使用空气动力系数是必要的,因为力系数:

-

独立于面积、密度和速度的空气动力指标,源于相对压力和速度分布。

-

仅受表面形状和攻角影响,因为这些因素决定了压力分布。

空气动力俯仰力矩的形成

表面上的压力分布是空气动力力矩和力的来源。有两种方式考虑攻角变化对翼型俯仰力矩的影响:

-

通过移动的CP作用的升力大小变化,或更简单地说:

-

始终通过固定的空气动力中心作用的升力大小变化。

空气动力中心(AC)

AC是弦线上的一个"固定"点,定义为:“升力大小所有变化实际发生的点”,以及:“在’正常’攻角下,绕该点的俯仰力矩保持恒定的点”。绕AC存在一个机头向下的俯仰力矩,它是力(CP处的升力)与力臂(CP到AC的距离)的乘积。由于增加攻角会增加升力,但也会使CP向AC移动(缩短力臂),因此在"正常"范围内的任何攻角下,绕AC的力矩保持不变。

在小于M0.4的亚音速气流中,无论弯度、厚度和攻角如何,AC都位于弦长的25%点。

空气动力中心(AC)是一个重要的空气动力参考点,其最直接的应用是飞机的纵向稳定性,这将在第10章详细讨论。

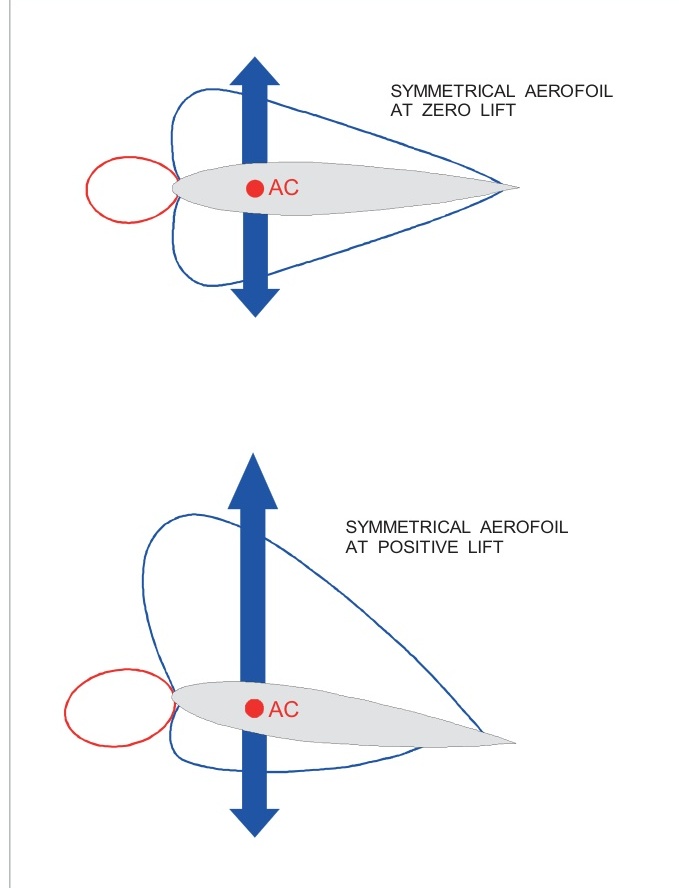

对称翼型的俯仰力矩

请注意图4.11中对称翼型随攻角变化的压力分布变化。在零攻角时,上下表面力相等且位于同一点。随着攻角增加,上表面力增加而下表面力减小。升力大小发生了变化,但CP位置没有变化——这是对称翼型的特性。因此,对称翼型在"正常"攻角下绕AC的俯仰力矩为零——这是对称翼型的一大优势。

图4.11 对称翼型的压力分布

图4.11 对称翼型的压力分布

总结

气流模式及最终产生的升力和阻力,取决于以下因素:

-

攻角 - 影响气流横截面积变化

-

翼型形状(厚度和弯度)- 影响气流横截面积变化

-

空气密度 - 影响空气质量流量(随高度增加而减小)

-

速度 - 影响空气质量流量(随飞机真空速变化)

升力是翼型上下表面之间压力差的结果;对总体升力的最大贡献来自上表面。

任何改变上表面前部精确轮廓的因素(特别是冰,还包括霜、雪、污垢、凹痕甚至水滴)都可能严重破坏该区域的气流加速,从而影响升力大小。

动压(IAS)增加会增加升力,反之亦然。

攻角增加会增加升力,反之亦然(在0°至16°范围内)。

有弯度翼型的压力中心(CP)随攻角增加而向前移动。对称翼型的CP在"正常范围"内的攻角变化中保持不变。

在正常攻角范围内,翼型绕空气动力中心(AC)的机头向下俯仰力矩保持恒定。对于小于M0.4的亚音速流,AC位于四分之一弦位置。

升力系数( C L C_L CL)是单位机翼面积的升力与动压的比值。

随着攻角从-4°增加,前缘驻点从上表面绕过前缘移动到下表面。

最大正压力出现在前缘驻点,此处相对流速为零。

形状(压力)阻力是翼型前缘和后缘之间压力差的结果。

动压(IAS)增加会增加形状阻力,反之亦然。

阻力系数( C D C_D CD)是单位机翼面积的阻力与动压的比值。

习题

-

关于翼型截面术语,以下哪些说法是正确的?

1 - 弦线是连接前缘曲率中心与后缘中心的线,与翼型上下表面等距。

2 - 安装角是弦线与飞机水平基准线之间的夹角。

3 - 弦线与相对气流之间的夹角称为空气动力学入射角或攻角。

4 - 厚度/弦长比是翼型最大厚度占弦长的百分比;最大厚度位置以距前缘后方弦长百分比表示。

a. 1,2,3和4。

b. 1,2和4。

c. 2,3和4。

d. 2和4。

-

升力的定义是:

a. 垂直于翼型弦线作用的空气动力学力。

b. 由翼型周围压力差产生的空气动力学力。

c. 垂直于翼型上表面作用的空气动力学力。

d. 垂直于相对气流方向作用的空气动力学力。

-

翼型截面设计产生升力的原理是由于:

a. 表面下方的负气压和上方的真空。

b. 表面下方的真空和上方较大的气压。

c. 表面下方较高的气压和上方较低的气压。

d. 前缘的气压高于后缘。

-

在翼型截面上,升力垂直于,阻力平行于:

a. 飞行路径。

b. 纵轴。

c. 弦线。

d. 翼型截面上表面。

-

当对称翼型的攻角增加时,压力中心将:

a. 移动范围非常有限。

b. 沿翼型表面向后移动。

c. 保持不变。

d. 向前移动到前缘。

-

为什么增加速度也会增加升力?

a. 相对风对翼型下表面增加的冲击力创造了更多向下偏转的空气。

b. 经过翼型上表面的空气速度增加降低了静压,从而在上下表面之间创造了更大的压力差。

c. 相对风的增加速度克服了增加的阻力。

d. 增加速度会减少阻力。

-

翼型截面上升力作用的点是:

a. 弦长的中点。

b. 重心。

c. 压力中心。

d. 空气动力中心。

-

翼型截面弦线与飞机纵轴之间的夹角称为:

a. 攻角。

b. 安装角。

c. 上反角。

d. 后掠角。

-

翼型截面弦线与相对风之间的夹角称为:

a. 安装角。

b. 升力角。

c. 攻角。

d. 后掠角。

-

从翼型截面前缘到后缘,并在所有点与上下轮廓等距的线称为:

a. 弦线。

b. 弯度。

c. 平均弯度线。

d. 纵轴。

-

在零攻角时,对称翼型截面上表面的压力将:

a. 高于大气压力。

b. 等于大气压力。

c. 低于大气压力。

d. 不存在。

-

翼型截面的攻角直接控制:

a. 截面上下的气流量。

b. 截面的安装角。

c. 作用于截面的正负压力分布。

d. 相对于水平基准的角度。

-

当正弯度翼型的攻角增加时,压力中心将:

a. 几乎不移动。

b. 沿弦线向前移动。

c. 保持不变。

d. 沿弦线向后移动。

-

"攻角"一词定义为:

a. 飞机纵轴与截面弦线形成的角度。

b. 截面弦线与相对风之间的角度。

c. 飞机爬升角与地平线之间的角度。

d. 截面前缘与相对气流形成的角度。

-

以下哪项说法是正确的?

1 - 相对气流、自由流、相对风和飞机飞行路径是平行的。

2 - 飞机飞行路径、相对气流、相对风和自由流是平行的,但飞机飞行路径方向相反。

3 - 自由流的压力、温度和相对速度不受飞机存在的影响。

4 - 相对风是由飞机穿过空气产生的。

5 - 飞行方向与相对气流平行且方向相反。

a. 仅5。

b. 3,4和5。

c. 1和2。

d. 1,2,3,4和5。

-

以下哪些说法是正确的?

1 - 最大弯度是翼型截面上下表面之间的最大距离。

2 - 厚度/弦长比表示为弦长的百分比。

3 - 空气更容易流过圆滑的前缘半径,而不是锐利的前缘。

4 - 二维气流假设机翼沿整个翼展具有相同的翼型截面,没有展向压力差。

5 - 流向上表面低压区的气流称为上洗。

a. 1,2,3,4和5。

b. 2,3和4。

c. 2,3,4和5。

d. 1和5。

-

考虑恒定攻角下的翼型截面,以下哪项说法是正确的?

a. 如果一侧的静压比另一侧降低更多,就会存在压力差。

b. 如果动压增加,压力差会减小。

c. 如果动压减小,压力差会增加。

d. 动压和压力差没有关系。

-

考虑受恒定动压影响的翼型截面,以下哪项说法是正确的?

a. 如果攻角从4°增加到14°,压力差不会改变,但由于作用于下表面的动压增加,升力会更大。

b. 在约16°以内,增加攻角会增加翼型上下表面之间的压力差。

c. 改变攻角不影响压力差,只有动压变化才会影响压力差。

d. 在约16°以内,增加攻角会减小翼型上下表面之间的压力差。

-

考虑攻角变化对翼型俯仰力矩的影响,以下哪些说法是正确的?

1 - 在"正常"攻角下,俯仰力矩是机头向上的。

2 - 绕空气动力中心(AC)的俯仰力矩在正常攻角下是恒定的。

3 - 空气动力中心(AC)大约位于弦长的25%点。

4 - 绕空气动力中心(AC)的力矩是空气动力中心(AC)与压力中心(CP)之间距离与升力大小的乘积。

a. 1,2,3和4。

b. 仅4。

c. 3和4。

d. 2,3和4。

-

翼型前部的冰污染会导致以下哪些后果?

1 - 前部表面的轮廓可能改变,阻止气流正常加速,大大减小升力大小。

2 - 由于翼型截面前部面积增加,形状(压力)阻力会增加。

3 - 升力损失的影响大于形状(压力)阻力增加的影响。

4 - 在"正常"攻角下,如果积累足够的冰,升力可能完全丧失。

a. 1,2,3和4

b. 1,3和4

c. 1,2和3

d. 3和4

答案

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| c | d | c | a | c | b | c | b | c | c |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| c | c | b | b | d | c | a | b | d | a |

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?