1. 光伏电池发电的基本原理

光伏电池发电的基本原理主要基于光电效应和半导体物理。

1️⃣ 光电效应

光伏电池的工作原理首先依赖于光电效应。光电效应是指当光子(光的粒子)照射到某些材料(如硅)上时,可以将材料中的电子激发到更高的能量状态,从而使电子脱离原子的束缚,形成自由电子-空穴对。

2️⃣ 半导体材料

光伏电池通常由半导体材料制成,最常用的材料是单晶硅、多晶硅或者薄膜材料。半导体材料在特定条件下(如掺杂)可以控制其导电性,实现光生电流的产生。

3️⃣ P-N 结的形成

光伏电池内部通过掺杂技术形成 P-N 结:

- P 型半导体:通过在硅中掺入能 提供空穴(正电荷载流子)的元素(如硼) 形成。

- N 型半导体:通过掺入能 提供自由电子(负电荷载流子)的元素(如磷) 形成。

P-N 结的形成导致在接触面处产生电场,能够分离光生的电子和空穴。

4️⃣ 光照与电流产生

当光线(光子)照射到光伏电池表面,光子能量高于半导体材料的带隙能量时,会激发出电子,形成电子-空穴对。这些自由电子在 P-N 结形成的电场作用下,被驱动向 N 型半导体移动,而空穴则向 P 型半导体移动。

5️⃣ 电流输出

分离的电子和空穴流动形成电流。当光伏电池连接到外部负载时,电子流动产生直流电。

2. 光伏电池数学模型

光伏电池可以被等效为一个电流源和一个理想二极管的并联电路。原因如下:

1️⃣ 光伏效应产生电流

光伏电池通过光伏效应将光能转化为电能。当光照到光伏电池时,光子激发材料中的电子,形成电子-空穴对。这些电子在 P-N 结的电场作用下,从 P 型区域移动到 N 型区域,形成光生电流。因此,光伏电池的输出可以被视为一个恒定的电流源,代表了在特定光照条件下产生的光生电流。

2️⃣ 理想二极管的行为

在光伏电池中,P-N 结的存在使其具有二极管的特性。当没有光照或光照不足时,电池内会出现反向电流(通过 P-N 结的多余电子和空穴产生的),与理想二极管的反向特性相似。在正向工作时,随着电压V的增加,二极管会根据 Shockley 方程呈指数增长。

此外,考虑材料的电阻率等方面因素,在上述等效电路的基础上并联一个电阻 R s h R_{sh} Rsh,并串联一个电阻 R s R_s Rs。

上述模型为单二极管模型,实际上还有其他等效模型,比如双二极管、三二极管等等,参见:Słowik, Adam, et al. “An efficient approach to parameter extraction of photovoltaic cell models using a new population-based algorithm.” Applied Energy 364 (2024): 123208.

上图中, I L I_L IL为光生电流, I 0 I_0 I0为二极管的反向饱和电流, V p v V_{pv} Vpv为光伏电池输出电压, I p v I_{pv} Ipv为光伏电池输出电流。

根据基尔霍夫电流定律:

I

p

ν

=

I

L

−

I

D

−

I

s

h

I_{p\nu}=I_L-I_D-I_{sh}

Ipν=IL−ID−Ish

其中,

I

D

I_D

ID是二极管反向电流,

I

s

h

I_{sh}

Ish是并联的泄露电流(

R

s

h

R_{sh}

Rsh上的电流,从上到下)。

下面的公式来可以用来计算二极管反向电流

I

D

I_D

ID:

I

D

=

I

0

(

e

V

D

V

T

−

1

)

=

I

0

(

e

q

(

V

p

ν

+

I

p

ν

R

s

)

n

k

T

−

1

)

I_D = I_0 (e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1)=I_0 (e^{\frac{q\left(V_{p\nu}+I_{p\nu}R_s\right)}{nkT}} - 1)

ID=I0(eVTVD−1)=I0(enkTq(Vpν+IpνRs)−1)

其中,

I

R

I_R

IR是反向电流,

I

s

I_s

Is是饱和电流,

V

D

V_D

VD是反向电压,

V

T

=

k

n

T

/

q

V_T=knT/q

VT=knT/q是热电势。

q

q

q为单位电荷(1.6×10^-19C),

k

k

k为玻耳兹曼常数(1 .38×10^-23J/K),T为绝对温度(K),n为二极管指数,一般介于1~2之间。根据电路方程,

V

D

=

V

p

ν

+

I

p

ν

R

s

V_D=V_{p\nu}+I_{p\nu}R_s

VD=Vpν+IpνRs。

代入原来的公式,得到:

I

p

ν

=

I

L

−

I

0

(

e

q

(

V

p

ν

+

I

p

ν

R

s

)

n

k

T

−

1

)

−

V

p

ν

+

I

p

ν

R

s

R

s

h

I_{p\nu}=I_L-I_0\Bigg(e^{\frac{q\left(V_{p\nu}+I_{p\nu}R_s\right)}{nkT}}-1\Bigg)-\frac{V_{p\nu}+I_{p\nu}R_s}{R_{sh}}

Ipν=IL−I0(enkTq(Vpν+IpνRs)−1)−RshVpν+IpνRs

3. 光伏电池简化数学模型

光伏生产商一般会提供几个重要技术参数,包括 I s c I_{sc} Isc(短路电流 Short-circuit current)、 V o c V_{oc} Voc(开路电压 Open circuit voltage)、 I m I_m Im(最大功率点的负载电流)、 V m V_m Vm(最大功率点的负载电压)、 P m P_m Pm (最大功率 Maximum Power)、T(光伏温度)和 S(光照强度)。接下来基于上述参数构建模型。

在之前求出的数学模型的基础上作简化,得到工程模型:

1)等效串联电阻

R

s

R_s

Rs远远小于等效并联电阻

R

s

h

R_{sh}

Rsh,所以光生电流

I

L

I_L

IL远远大于光伏电池的漏电流

I

s

h

I_{sh}

Ish,忽略上式的最后一项,即:

I

p

ν

=

I

L

−

I

0

(

e

q

(

V

p

ν

+

I

p

ν

R

s

)

n

k

T

−

1

)

I_{p\nu}=I_L-I_0\Bigg(e^{\frac{q\left(V_{p\nu}+I_{p\nu}R_s\right)}{nkT}}-1\Bigg)

Ipν=IL−I0(enkTq(Vpν+IpνRs)−1)

2)等效串联电阻

R

s

R_s

Rs远远小于PN结正向导通电阻,当光伏电池发生短路时,其短路电流

I

s

c

I_{sc}

Isc可等效为光生电流

I

L

I_L

IL,即:

I

p

ν

=

I

s

c

−

I

0

(

e

q

(

V

p

ν

+

I

p

ν

R

s

)

n

k

T

−

1

)

I_{p\nu}=I_{sc}-I_0\Bigg(e^{\frac{q\left(V_{p\nu}+I_{p\nu}R_s\right)}{nkT}}-1\Bigg)

Ipν=Isc−I0(enkTq(Vpν+IpνRs)−1)

3)在标准状况条件下,将光伏电池的开路电压等于标准环境条件下的开路电压 V o c V_{oc} Voc,光伏电池的峰值电压等于标准环境条件下的峰值电压 V m V_m Vm,光伏电池的峰值电流等于标准环境条件下的峰值电流 I m I_m Im。

设参数

C

1

C_{1}

C1 和

C

2

C_{2}

C2:

C

1

=

(

1

−

I

m

I

s

c

)

e

(

−

V

m

C

2

V

o

c

)

C_{1}=\left(1-\frac{I_{m}}{I_{s c}}\right) e^{\left(-\frac{V_{m}}{C_{2} V_{oc}}\right)}

C1=(1−IscIm)e(−C2VocVm)

C

2

=

(

V

m

V

o

c

−

1

)

[

ln

(

1

−

I

m

I

s

c

)

]

−

1

C_{2}=\left(\frac{V_{m}}{V_{oc}}-1\right)\left[\ln \left(1-\frac{I_{m}}{I_{sc}}\right)\right]^{-1}

C2=(VocVm−1)[ln(1−IscIm)]−1

代入光伏电池输出电流公式,得到:

I

p

v

=

I

s

c

(

1

−

C

1

(

e

V

p

v

C

2

V

o

c

−

1

)

)

I_{pv}=I_{sc}\left(1-C_{1}\left(e^{\frac{V_{pv}}{C_{2} V_{oc}}}-1\right)\right)

Ipv=Isc(1−C1(eC2VocVpv−1))

在标准状况条件下,可通过光伏电池的峰值电压、峰值电流、开路电压、短路电流求得参数 C 1 C_{1} C1 和 C 2 C_{2} C2,得到光伏电池在标准环境条件下的输出特性。

一般峰值电压、峰值电流、开路电压、短路电流这些参数会受到太阳的光照强度 S 和温度 T 影响。当日射强度及电池温度不是参考日射强度和参考电池温度时,必须考虑环境温度条件对太阳电池特性的影响。对这些参数在实际温度和光照强度条件(标准电池温度

T

r

e

f

T_{ref}

Tref (比如25℃) )和标准光照强度

S

r

e

f

S_{ref}

Sref (比如1000W/m^2))下进行折算:

Δ

T

=

T

−

T

r

e

f

Δ

S

=

S

S

r

e

f

−

1

I

s

c

′

=

I

s

c

S

S

r

e

f

(

1

+

α

Δ

T

)

V

o

c

′

=

V

o

c

(

1

−

c

Δ

T

)

ln

(

1

+

b

Δ

S

)

I

m

′

=

I

m

S

S

r

e

f

(

1

+

α

Δ

T

)

V

m

′

=

V

m

(

1

−

c

Δ

T

)

ln

(

1

+

b

Δ

S

)

\begin{array}{l} \Delta T=T-T_{ref} \\ \Delta S=\frac{S}{S_{ref}}-1 \\ I_{sc}^{\prime}=I_{{sc}}\frac{S}{S_{ref}}(1+\alpha \Delta T) \\ V_{oc}^{\prime}=V_{{oc}}(1-c \Delta T) \ln (1+b \Delta S) \\ I_{m}^{\prime}=I_{m}\frac{S}{S_{ref}}(1+\alpha \Delta T) \\ V_{m}^{\prime}=V_{m}(1-c \Delta T) \ln (1+b \Delta S) \end{array}

ΔT=T−TrefΔS=SrefS−1Isc′=IscSrefS(1+αΔT)Voc′=Voc(1−cΔT)ln(1+bΔS)Im′=ImSrefS(1+αΔT)Vm′=Vm(1−cΔT)ln(1+bΔS)

推算过程中假定 I-V 特性曲线基本形状不变,系数a、b、c的典型值为:a=0.0025/℃,b=0.5,c=0.00288/℃。

除此之外,还有另一种处理方式,详见:[1] 杨鲁发.光伏并网发电系统MPPT和孤岛检测技术的研究和实现[D].华北电力大学(河北),2010. 和 [5] 苏建徽,余世杰,赵为,等.硅太阳电池工程用数学模型[J].太阳能学报,2001,(04):409-412. 中的方法1。

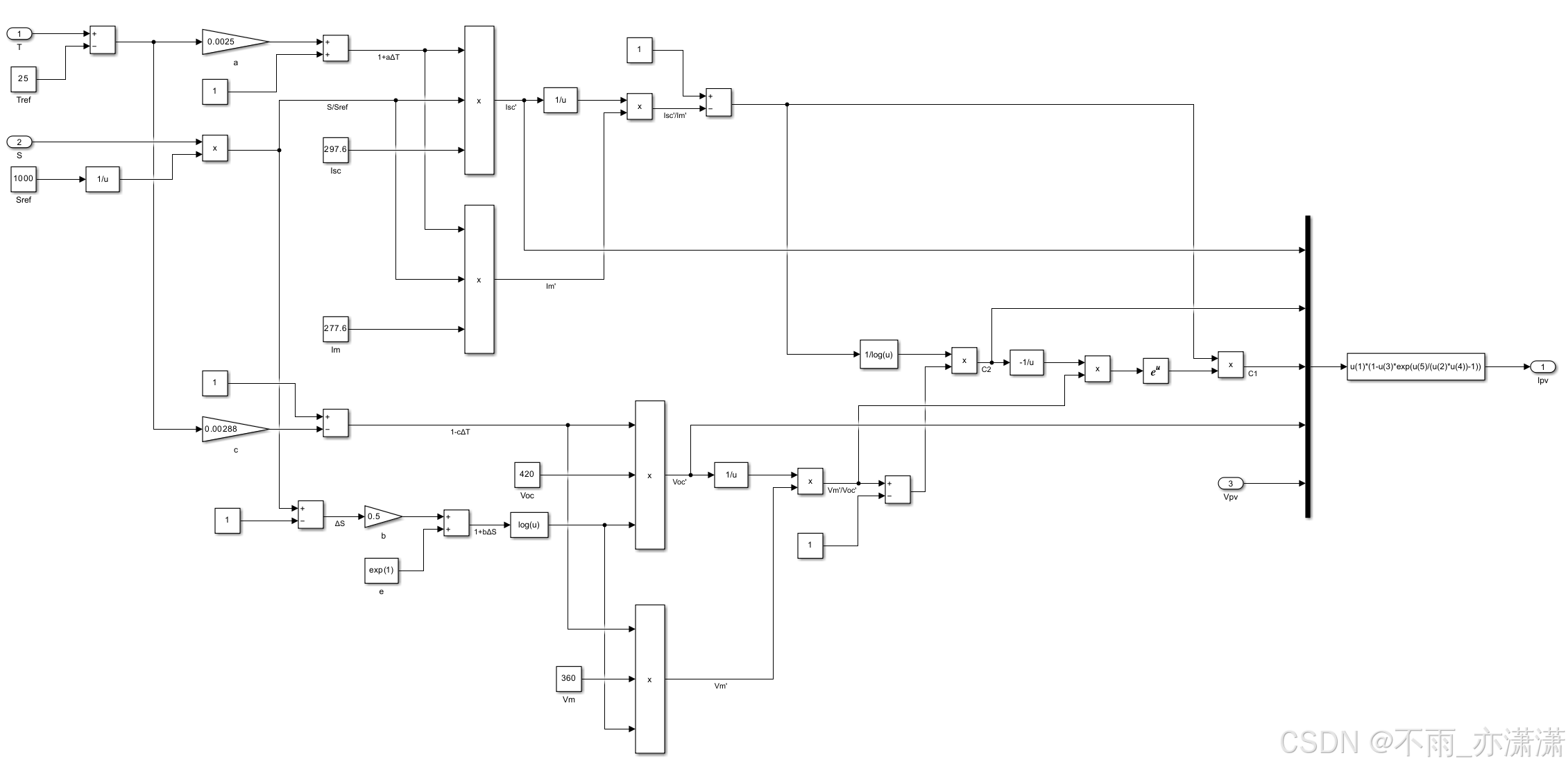

4. Simulink模型构建

Simulink自带的 PV Array 模块:

内部:

我们可以参考模块内部,建立光伏电池仿真模型。

外接boost变换器和阻性负载,控制部分采用PI+FCS-MPC试试。

负载端电压:

稳定在540V左右。

为了充分利用光伏电池的输出量,最大程度的发挥光伏电池的作用,实际上一般采用MPPT算法使光伏电池工作在最大功率点。

MPPT-扰动观察

MPPT:

光伏输出功率:

最大功率的计算即为Vm*Im (单个电池)

再比如:

最大功率 Pm = 29 * 7.35 * 10 * 40 = 85260

绘制 I-V、P-V 曲线

T=25℃,S=1000W/m^2

I-V

P-V

T=25℃,S=800W/m^2

I-V

P-V

T=20℃,S=1000W/m^2

I-V

P-V

很明显,不同温度、光照强度下的光伏特性I-V、P-V曲线不同。

模型:https://mbd.pub/o/bread/Zp6ZlJts

参考

[1] 杨鲁发.光伏并网发电系统MPPT和孤岛检测技术的研究和实现[D].华北电力大学(河北),2010.

[2] 关皓闻.含光伏发电系统的负荷模型参数辨识及电网稳定性研究[D].华北电力大学,2022.

[3] Słowik, Adam, et al. “An efficient approach to parameter extraction of photovoltaic cell models using a new population-based algorithm.” Applied Energy 364 (2024): 123208.

[4] 童俊杰,叶成彬,陈贤钰,等.基于太阳能的电动车光蓄能源供电管理系统[J].环境技术,2021,39(03):111-116+130.

[5] 苏建徽,余世杰,赵为,等.硅太阳电池工程用数学模型[J].太阳能学报,2001,(04):409-412.

3587

3587

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?