引言:

在数字化时代,显示接口技术是连接设备与显示终端的核心桥梁。无论是笔记本电脑、游戏主机,还是智能电视和工业设备,eDP(嵌入式DisplayPort)、DP(DisplayPort)和HDMI(高清晰度多媒体接口)都扮演着至关重要的角色。本文将从技术原理、应用场景及未来趋势三个维度,深入解析这三种接口的差异与价值。

一、eDP:嵌入式设备的“隐形纽带”

eDP(Embedded DisplayPort)是一种专为嵌入式系统设计的显示接口,由VESA(视频电子标准协会)于2013年推出。它基于DP协议,但针对内部连接进行了优化,主要用于平板电脑、智能手机、笔记本电脑等设备的显示屏与主板之间的数据传输。

工作原理与技术特点

-

数据通道设计:eDP通常采用16或20个数据通道(DP为4或8通道),支持低功耗模式(PSR,Panel Self Refresh),可显著降低设备待机能耗。

-

带宽与分辨率:eDP的带宽范围在1.62Gbps至5.4Gbps,可驱动2K至4K分辨率的屏幕,但相比外置DP接口,其带宽较低,适合近距离传输需求。

-

接口形态:eDP连接器尺寸更小(如30μm),适应紧凑的嵌入式设备设计,且支持多路信号传输(如触控信号)。

应用场景

eDP是取代传统LVDS接口的主流选择,广泛应用于轻薄笔记本和工业设备的内部显示模块。

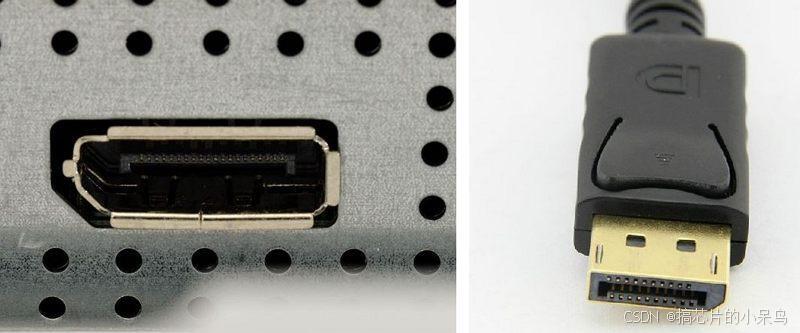

二、DP:高带宽与开放生态的“多面手”

DP(DisplayPort)由VESA于2006年推出,定位为开放、免授权费的数字接口,旨在取代VGA、DVI等传统接口。其最新版本DP 2.1支持高达80Gbps的带宽,可驱动8K@120Hz或双4K@144Hz显示。

工作原理与技术特点

-

数据包化传输:DP采用微小的数据包(Micro-Packet)传输视频、音频及其他数据(如USB),支持多流传输(MST),单接口可串联多台显示器。

-

编码效率:DP 2.1引入128b/132b编码方案,效率高达96.7%,并集成DSC(显示流压缩)技术,可无损压缩视频流以支持更高分辨率。

-

物理兼容性:通过适配器可转接HDMI、DVI等接口,并支持USB-C集成,实现“一线通”(数据传输、供电、视频输出)。

应用场景

DP在PC和高端显示器领域占据主导地位。例如,NVIDIA显卡通过DP接口支持高刷新率游戏显示器,而苹果的Thunderbolt接口也基于DP协议实现高速扩展。

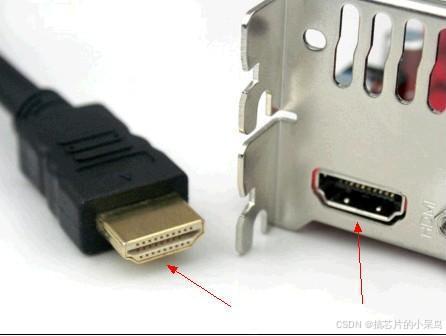

三、HDMI:消费电子的“全能冠军”

HDMI(高清晰度多媒体接口)由日立、索尼等公司于2002年联合推出,专为电视和家庭影音设备设计,目前已成为消费电子领域最普及的接口。其最新版本HDMI 2.2支持96Gbps带宽,可传输12K@120Hz超高清内容。

工作原理与技术特点

-

TMDS编码技术:HDMI通过TMDS(最小化传输差分信号)传输未压缩的音视频信号,确保高保真效果,同时支持HDCP内容保护协议。

-

功能集成:单线集成音频、视频及控制信号(如CEC设备联动),简化布线复杂度。

-

市场优势:尽管需支付授权费,但HDMI凭借电视行业的广泛支持(如PS5、Xbox Series X均标配HDMI 2.1),占据了家庭娱乐市场的绝对份额。

应用场景

HDMI是智能电视、游戏主机和影音设备的标配接口。例如,HDMI 2.1的VRR(可变刷新率)和ALLM(自动低延迟模式)功能,为游戏玩家提供了极致体验。

四、对比与未来趋势

-

性能对比

-

带宽:DP 2.1(80Gbps) > HDMI 2.2(96Gbps) > eDP 1.4(5.4Gbps)。

-

兼容性:DP通过适配器兼容性更广,HDMI则在消费电子中占据生态优势。

-

-

市场定位

-

eDP:嵌入式设备内部连接。

-

DP:PC、专业显示器及多屏扩展。

-

HDMI:电视、游戏主机及家庭影院。

-

-

未来挑战

-

Type-C的崛起:USB4与DP Alt Mode的结合,可能通过Type-C接口统一多种标准,尤其是在移动设备领域。

-

技术迭代:HDMI 2.2与DP 2.1b(2025年发布)的竞争将持续推动高分辨率与高刷新率的普及。

-

结语

eDP、DP和HDMI各有千秋:eDP以嵌入式设备的低功耗见长,DP凭借开放生态和高带宽成为专业领域首选,而HDMI则依靠庞大的消费电子生态稳居家庭市场。未来,随着Type-C接口的普及和超高清内容的爆发,三者的技术边界可能进一步融合,但各自的核心优势仍将长期共存。对于用户而言,选择接口需基于设备需求——游戏玩家青睐HDMI的VRR,设计师依赖DP的多屏扩展,而轻薄本则离不开eDP的紧凑设计。

1万+

1万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?