2024年8月9日,国际顶级期刊Science在线发表了题为“The β-D-manno-heptoses are immune agonists across kingdoms”的研究论文。该研究拓展了NDP-甘露庚糖分布的广泛性和种类的多样性,发现多种NDP-甘露庚糖是跨界分布的天然免疫激动剂,为后续研究其在不同生命体中的生理功能奠定基础。中国科学院微生物研究所(以下简称“微生物所”)特别研究助理唐越、北京生命科学研究所博士研究生田笑影、微生物所助理研究员王敏(现为北京石油化工学院副教授)、微生物所副研究员崔颖璐、北京生命科学研究所博士后佘杨为本文的共同第一作者,微生物所陈义华研究员、北京生命科学研究所邵峰院士和微生物所吴边研究员为文章共同通信作者。

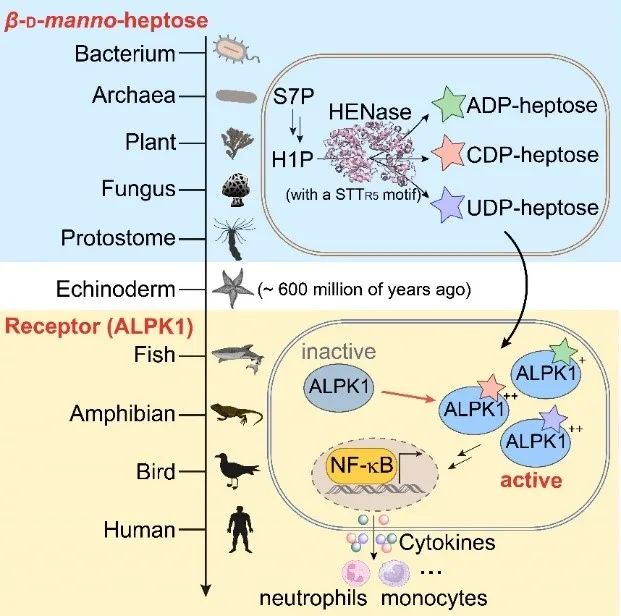

多年以来,人们对于NDP-甘露庚糖合成酶的认识局限于细菌。本研究中,作者发现NDP-甘露庚糖合成酶广泛分布于细菌、古菌、真核生物甚至病毒中。证实跨界来源的NDP-甘露庚糖核苷转移酶不仅可以合成ADP-甘露庚糖,还能够合成两种新型的NDP-甘露庚糖——CDP-甘露庚糖和UDP-甘露庚糖。对甘露庚糖核苷转移酶的深入研究发现,保守的STTR5序列是这类酶能够合成CDP-和UDP-甘露庚糖的标志性特征。细胞及小鼠水平的生化与动物实验证实不同来源的CDP-和UDP-甘露庚糖能够作为免疫激动剂,激活受体ALPK1依赖的天然免疫,且作用效果要强于ADP-甘露庚糖。系统进化分析暗示,在后口动物丧失合成NDP-甘露庚糖的能力后,一些脊椎动物如哺乳动物,进化出了ALPK1作为模式识别受体以识别跨界来源的NDP-甘露庚糖分子(图1)。

图1. NDP-甘露庚糖是跨界分布的免疫激动剂。

ADP-D-甘油-β-D-甘露庚糖(ADP-甘露庚糖)来源于戊糖磷酸途径的中间体景天庚酮糖7-磷酸,经异构化、磷酸化、去磷酸化及核苷转移四步反应合成。基于结构域的不同,NDP-甘露庚糖核苷转移酶分为三类:以HldC为代表的单功能域核苷转移酶、以HldE为代表的双功能激酶/核苷转移酶和以SepB为代表的三功能域异构酶/激酶/核苷转移酶(图2A)。前两类核苷转移酶在革兰氏阴性细菌中普遍存在。陈义华研究组在解析细菌中庚糖杀菌素合成机制的过程中,发现了一类特殊的三功能域NDP-甘露庚糖合成酶保守存在于革兰氏阳性菌中的放线菌纲,参与不同含庚糖天然产物的合成(PNAS, 2018; Org Lett, 2020; Nat Prod Rep, 2021; Acta Pharm Sin B, 2022; Sci China Life Sci, 2022)。邵峰院士研究组发现,细菌脂多糖的合成前体ADP-甘露庚糖能够被模式识别受体ALPK1激酶特异性识别,从而激活NF-κB通路介导的天然免疫反应。但人们对于NDP-甘露庚糖合成酶的认识仅限于细菌,非细菌来源的NDP-甘露庚糖合成酶还未见报道。

NDP-甘露庚糖合成酶跨界分布

生物信息学分析发现,三类NDP-甘露庚糖核苷转移酶广泛分布于细菌、古菌、真核生物甚至病毒中(图2B)。在细菌及古菌中,作者发现两类新型的双功能域NDP-甘露庚糖合成酶:异构酶/核苷转移酶(HldF)和磷酸酶/核苷转移酶(HldG)。进一步分析发现,除细菌外,许多古菌也含有完整的NDP-甘露庚糖合成路径。而且,一些古菌中,NDP-甘露庚糖合成酶的编码基因附近有多个糖基转移酶和翻转酶,说明NDP-甘露庚糖可能参与聚糖及糖脂的合成。虽然病毒和真核生物没有编码合成NDP-甘露庚糖四步反应的全部基因,有的噬菌体及刺胞动物水螅同时含有异构酶、激酶及核苷转移酶的编码基因。前期研究表明,负责NDP-甘露庚糖合成的第三步磷酸水解酶在有些细菌中不是必需的,而且有的物种基因组测序不完整,作者推测可能有更多的生物含有完整的NDP-甘露庚糖合成路径。

图2. NDP-甘露庚糖合成酶跨界广泛分布。(A)NDP-甘露庚糖的生物合成路径。(B)三种NDP-甘露庚糖核苷转移酶在门水平的分布热图。(C)含有STTR5 特征序列的三种NDP-甘露庚糖核苷转移酶在门水平的分布热图。

新型NDP-甘露庚糖的发现及其合成机制解析

NDP-甘露庚糖合成酶分布的广泛性暗示其不仅仅只能合成ADP-甘露庚糖,也有可能合成其他种类的甘露庚糖代谢产物。作者通过体外酶学实验证实,来源于病毒、古菌、细菌及真核生物的NDP-甘露庚糖合成酶都能够合成ADP-甘露庚糖,同时发现来源于放线菌的三功能蛋白Cth-2和来源于软蛤的双功能蛋白HldEMA还能够合成新结构的CDP-甘露庚糖(图3A)。文献调研表明,NDP-甘露庚糖核苷转移酶结构域中一段保守的(F/L)XXGXSTT(STT)特征序列参与NTP的结合及稳定核苷转移反应的中间态。当STT序列中的第五位为精氨酸时,作者将该序列命名为STTR5。对Cth-2的核苷转移酶功能域进行结构模拟及分子对接分析表明,STTR5序列对于Cth-2稳定ATP和CTP非常重要。该序列中的第5位精氨酸能够与碱基A或者C形成阳离子π相互作用,同时也能够与ATP或者CTP中的磷酸基团形成氢键(图3C和3D)。

作者发现,除第5位氨基酸外,三功能域NDP-甘露庚糖合成酶Sa-4 (648YVSGHSTT)和Be-6 (688YLDGHSTT)的STT特征序列与Cth-2 (707YVDGRSTT)非常相似,但Sa-4和Be-6只能合成ADP-甘露庚糖。基于STTR5序列对Cth-2结合NTP的重要性,作者将Sa-4和Be-6中STT序列中的第5位组氨酸突变为精氨酸。突变体Sa-4* (H652R)和Be-6* (H692R)不仅获得了识别CTP的能力,还新增识别UTP的能力,能够合成另一种新结构的NDP-甘露庚糖——UDP-甘露庚糖(图3B)。Be-6及其突变体Be-6*(H692R)与不同NTP底物结合的分子动力学模拟结果表明,Be-6* (H692R)结合不同NTP的机制与Cth-2识别ATP和CTP的作用机制类似(图3E和3F),从而进一步解释了为什么Be-6* (H692R)能够识别CTP和UTP。

回溯分析发现,能够识别CTP的HldEMA也含有STTR5序列,说明STT序列中第5位精氨酸对核苷转移酶识别不同NTP底物很关键。作者发现,来源于类鼻疽伯克氏菌的HldCBP也含有STTR5 (146FEHDRSTT)特征序列。这一典型的单功能域NDP-甘露庚糖核苷转移酶已有晶体结构,但其催化特性还没有被细致地研究过。作者发现,HldCBP能够同时识别ATP、CTP和UTP。在相同反应条件下,相比于Cth-2和HldEMA,HldCBP能够合成更多的CDP-甘露庚糖和UDP-甘露庚糖(图3A和3B)。基于这一现象,作者推测,类鼻疽伯克氏菌体内可能能够合成相当水平的ADP-、CDP-和UDP-甘露庚糖。

STTR5是NDP-甘露庚糖核苷转移酶NTP底物宽泛性的标志性特征

生物信息学分析显示,含有STTR5的NDP-甘露庚糖核苷转移酶广泛分布于真核生物、古菌以及细菌中,主要分布于细菌中的变形菌门和放线菌门(图2C)。其中,含STTR5的单功能域NDP-甘露庚糖核苷转移酶主要分布于伯克氏菌目(该菌目含有多种人和动物致病菌)。随后,作者鉴定了一系列跨界来源的NDP-甘露庚糖核苷转移酶及其突变体,以评价STTR5序列对其NTP底物谱的影响(图3G)。结果显示,STTR5特征序列是NDP-甘露庚糖核苷转移酶具有NTP底物宽泛性的充分,但非必要条件。

图3. 表征及作用机制解析证明STTR5 保守序列是NDP-甘露庚糖核苷转移酶NTP底物宽泛性的标志性特征。(A)不同来源的NDP-甘露庚糖合成酶能够合成ADP-甘露庚糖和CDP-甘露庚糖。(B)HldCBP、Be-6* (H692R) 和Sa-4* (H652R) 能够合成UDP-甘露庚糖。(C)和(D)Cth-2核苷转移酶功能域与ATP及CTP结合的分子对接结果。(E)和(F) Be-6* (H692R)核苷转移酶功能域分别结合CTP和UTP的分子动力学模拟结果。(G)系统验证跨界来源的含有STTR5保守序列是NDP-甘露庚糖核苷转移酶具有NTP底物宽泛性的标志性特征。

测试细胞内NDP-甘露庚糖的浓度

ADP-、CDP-及UDP-甘露庚糖在细胞内的水平还未被评估过。作者首先在模拟大肠杆菌生理条件下(ATP 3.5 mM、CTP 0.3 mM、UTP 0.7 mM),测试了不同来源的NDP-甘露庚糖合成酶合成NDP-甘露庚糖的能力。结果显示,在模拟条件下,绝大部分的NDP-甘露庚糖合成酶都能够合成前述酶学反应(NTP浓度都为2 mM)中相同类型的NDP-甘露庚糖,且产量不低。在这个过程中,作者发现两株伯克氏菌(Burkholderia multivorans ATCC BAA-247和B. cepacia ATCC 25416)来源的核苷转移酶在相应的组合反应中产生较高水平的ADP-、CDP-和UDP-甘露庚糖(图4A)。随后,作者测量发现ADP-、CDP-和UDP-甘露庚糖在这两株菌中都有显著的积累(图4B)。基于上述结果,作者认为含有NDP-甘露庚糖合成酶的生物在体内具备合成相当水平ADP-、CDP-和UDP-甘露庚糖的能力。

图4. 测试NDP-甘露庚糖的浓度及分析NDP-甘露庚糖核苷转移酶与受体ALPK1的进化关系。(A)模拟生理状态下测试不同来源的NDP-甘露庚糖合成酶合成NDP-甘露庚糖的浓度。(B)HPLC检测两株伯克氏菌细胞内NDP-甘露庚糖。(C)跨界分布的NDP-甘露庚糖核苷转移酶和受体ALPK1的进化分布图。

CDP-和UDP-甘露庚糖是病原体相关分子模式

鉴于ADP-甘露庚糖能够通过ALPK1-TIFA通路激活NF-κB介导的天然免疫,作者接下来探究了CDP-和UDP-甘露庚糖是否也能够激活天然免疫。通过解析ALPK1与CDP-甘露庚糖的共晶结构及结构模拟分析ALPK1与UDP-甘露庚糖的结合方式,作者发现ALPK1采用与ADP-甘露庚糖相似的结合方式结合这两种甘露庚糖分子(图5A和5B)。体外TIFA磷酸化实验表明,CDP-和UDP-甘露庚糖能够激活ALPK1,作用效果与ADP-甘露庚糖相当(图5C)。293T和BMDM小鼠细胞实验表明,CDP-和UDP-甘露庚糖都能够激活NF-κB,强度明显高于ADP-甘露庚糖。作者认为,这一现象可能是由于CDP-和UDP-甘露庚糖比ADP-甘露庚糖更容易进入哺乳动物细胞引起的(图5D)。此外,作者通过异源表达的方式证明了古菌能够合成ADP-甘露庚糖,从而证实了非细菌来源的生物具备合成NDP-甘露庚糖从而激活天然免疫的能力。

接着,作者在小鼠水平上评估了ADP-、CDP-和UDP-甘露庚糖激活天然免疫的能力。结果显示,它们都能够激活NF-κB介导的细胞因子的释放。相比于ADP-甘露庚糖,CDP-和UDP-甘露庚糖能够在血清中引起更高水平的GRO-α及MCP-1等细胞因子的表达。在Alpk1−/−敲除小鼠中,检测不到类似的现象,从而进一步说明,ALPK1在识别ADP-、CDP-和UDP-甘露庚糖中发挥关键作用(图5F)。

最后,作者对NDP-甘露庚糖的受体ALPK1的分布进行了细致分析。ALPK1的同源蛋白保守存在于脊椎动物中,主要存在于鸟类和哺乳动物中。作者还证实了不同来源的ALPK1都能够识别ADP-甘露庚糖,进而激活NF-κB。此外,作者发现,TIFA的同源蛋白也保守分布于脊椎动物中。比较跨界分布的NDP-甘露庚糖合成酶及ALPK1的分布,作者猜测,在后口动物丧失合成NDP-甘露庚糖的能力后,一些脊椎动物如哺乳动物,进化出了ALPK1作为模式识别受体以识别跨界来源的NDP-甘露庚糖分子(图4C)。

图5. CDP-和UDP-甘露庚糖及ADP-甘露庚糖都通过ALPK1-TIFA通路引起炎症反应。(A)ALPK1与CDP-甘露庚糖结合的晶体结构。(B) Alphafold2模拟ALPK1与UDP-甘露庚糖结合。免疫印迹分析体外酶学反应(C)和293T细胞实验(D)中由ADP-、CDP-和UDP-甘露庚糖激活的ALPK1对TIFA的磷酸化。(E)双荧光素酶法评估ADP-、CDP-和UDP-甘露庚糖激活NF-κB的强度。(F)静脉分别注射ADP-、CDP-和UDP-甘露庚糖的野生型和Alpk1−/−敲除小鼠血清中细胞因子的浓度。

Abstract

Bacterial small molecule metabolites such as adenosine-diphosphate-d-glycero-β-d-manno-heptose (ADP-heptose) and their derivatives act as effective innate immune agonists in mammals. We show that functional nucleotide-diphosphate-heptose biosynthetic enzymes (HBEs) are distributed widely in bacteria, archaea, eukaryotes, and viruses. We identified a conserved STTR5 motif as a hallmark of heptose nucleotidyltransferases that can synthesize not only ADP-heptose but also cytidine-diphosphate (CDP)– and uridine-diphosphate (UDP)–heptose. Both CDP- and UDP-heptoses are agonists that trigger stronger alpha-protein kinase 1 (ALPK1)–dependent immune responses than ADP-heptose in human and mouse cells and mice. We also produced ADP-heptose in archaea and verified its innate immune agonist functions. Hence, the β-d-manno-heptoses are cross-kingdom, small-molecule, pathogen-associated molecular patterns that activate the ALPK1-dependent innate immune signaling cascade.

总体来说,该研究拓展了NDP-甘露庚糖分布的广泛性和种类的多样性,发现多种NDP-甘露庚糖是跨界分布的免疫激动剂,为后续研究NDP-甘露庚糖在不同生命体中的功能奠定了基础。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金及中国科学院项目等经费的支持。

原文链接

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adk7314

如有不妥,以文章原文为准。

通信作者信息

陈义华 研究员

中国科学院微生物研究所研究员,博士生导师,国家杰出青年基金获得者。主要从事微生物天然产物药物生物合成机制和人体微生物活性代谢产物的研究,在解析与重构新颖代谢通路的基础上,通过定向挖掘和合成生物学等手段获取新结构的活性分子,促进药物研发。

邵峰 院士

北京生命科学研究所学术副所长、资深研究员,中国科学院院士。主要从事病原菌和宿主相互作用的机理研究,在病原菌毒力机制和抗细菌先天免疫领域以及细胞焦亡研究领域取得系列重要原创性发现。

吴边 研究员

中国科学院微生物研究所研究员,国家杰青青年基金获得者,国家重点研发计划项目首席。主要致力于生物催化相关的元件挖掘、机理解析、酶工程改造、合成设计等工作,尤其关注对催化碳-氮成键反应的酶反应机理解析及改造应用。

往期推荐

Advanced Science | 微生物所陈义华团队揭示一类特殊的烯酰水合酶能够重塑聚酮类化合物组装线

Nature Communications | 微生物所吴边团队在人工智能推动工业级废弃PET塑料的完全解聚研究中取得进展

Nature Chemical Biology | 微生物所团队合作揭示CRISPR介导的群体免疫新通路

科微新媒体矩阵 欢迎关注

公众号

视频号

bilibili

期刊联合编辑部网站

科微学术中文期刊群

微生物学报

微生物学通报

生物工程学报

菌物学报

✓

科微学术

科微学术是由中国科学院微生物研究所中文期刊群《微生物学报》《微生物学通报》《菌物学报》《生物工程学报》联合打造,涵盖微生物资源与多样性、生物技术、高校教学等方面的最新学术成果、研究进展、行业资讯等。

科微学术 妙趣科研

点击左下角科微学术 关注我们

供稿:唐越

设计制作:张佳文

审核:陈义华 陈宏宇

——中文期刊联合编辑部出品

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?