王尚,冯凯,李瞳,王洁,顾松松,杨兴盛,李春格,邓晔

DOI:10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2024-0402

随着高通量测序技术的发展,微生物组学数据的获得变得容易,但随之而来的需求是提升数据存储的规范性以及数据共享的便利性,从而使得建立专业的生物信息数据库成为促进合作研究、整合资源的迫切需求。测序技术的革新和微生物基因组学的发展,促使研究逐渐从假设驱动转变为数据驱动,基于海量的组学数据的分析可以探索其中的规律并提出可靠的假设,而如何有效地将采集的数据转换为能解释的有意义的信息是大数据时代生物信息学研究面临的热点与难点问题,因此生物信息学平台和工具的开发与应用成为组学数据分析不可或缺的组成部分。

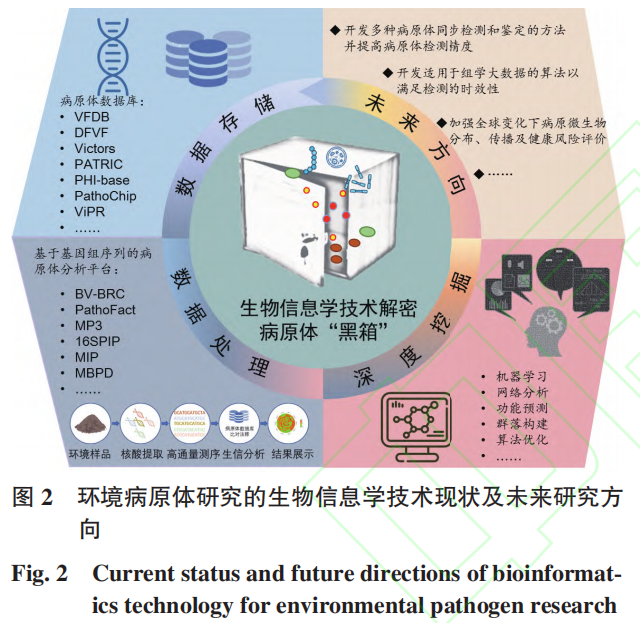

一直以来,传统的分子检测方法在病原微生物检测和疾病的诊断中发挥着重要作用。但这些方法一般都针对已知病原体,难以实现对环境潜在病原体的早期预警,而宏基因组测序在一定程度上弥补了上述不足,能够得到更全面的环境病原微生物信息。这一过程依赖于利用生物信息学技术将海量的碱基序列转换为可解读的信息,而生物信息学(包括数据收集和存储、信息分析和挖掘应用)的发展也推动了基于组学数据评估病原微生物潜在环境健康风险研究的开展以及环境生物安全研究的进步。

近日,《生物技术通报》在线发表了题为《环境病原微生物研究数据库及数据挖掘方法》的文章。本文简述了全球变化对环境病原体逸出的影响及其引发的健康风险,从数据存储、数据分析到数据挖掘三个维度对生物信息学在环境病原体研究中的应用与进展进行了深入探讨,对当前领域内存在的问题进行了剖析,并对未来利用大数据进行环境病原体检测与风险评估的应用前景进行了展望。

本文已在知网上线,欢迎下载阅读!

本文主要包括以下几部分内容:

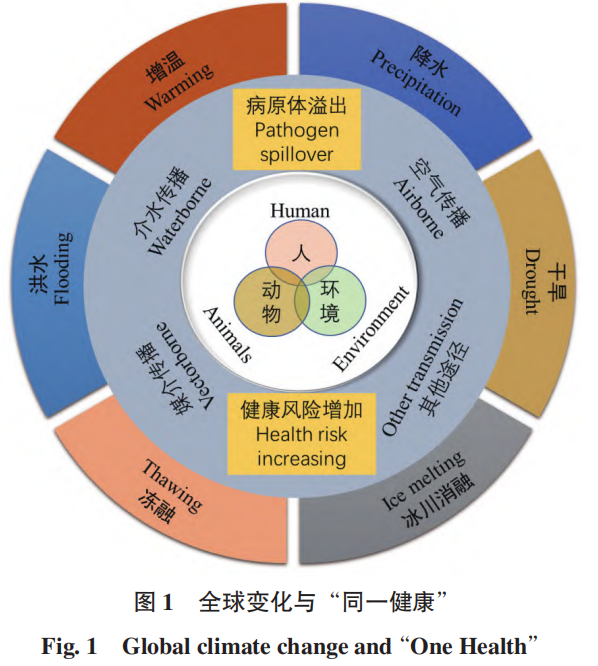

1 气候变化增加环境病原体溢出风险

2 环境病原体研究中的生物信息学技术

2.1 数据的存储与管理

2.2 生物信息数据分析流程与工具

2.3 生物信息学技术在病原大数据挖掘中的应用

3 问题与展望

3.1 开发多种病原体同步检测和鉴定的方法

3.2 完善数据库提高病原体检测精度

3.3 优化数据存储与管理

3.4 整合多组学数据

3.5 加强全球变化下病原微生物分布、传播及健康风险评价

3.6 促进跨学科合作

向下滑动查看更多

生物信息学在环境病原微生物研究中具有重要作用。未来的研究需要集中于提高数据处理能力、开发新的分析工具、整合多组学数据,并在One Health框架下开展跨学科合作,以应对环境病原微生物带来的挑战。

3.1 开发多种病原体同步检测和鉴定的方法

环境中的病毒、细菌、真菌和原生生物均包含能导致人类患病的病原体。传统的微生物分离与培养技术,多针对环境中病原微生物中的单一致病微生物,然而,复杂环境中病原体种类多样,针对单一病原菌类群的检测方法,不能对现有环境的潜在安全风险进行有效且全面的评估。随着病原体数据库的逐年完善和宏基因组数据分析工具的创新,实现多种病原体类群的同步检测成为可能。但目前的组学数据分析流程大多针对致病菌,其次是病毒,对于环境中丰度更低的病原真菌、致病原虫,目前的宏基因组检测手段敏感性不足。

3.2 完善数据库提高病原体检测精度

鉴定病原物种所依赖的特异性数据库不完善,限制了宏基因组数据识别低丰度和潜在病原微生物的效力。此外,宏基因组分析目前在检测菌株级别或者亚种级别的病原微生物时存在分辨率不够的问题,三代长度长序列及单细胞基因组序列一定程度上可以解决分辨率低的问题。所以未来应加大样品测序深度、加强病原微生物数据库构建、优化数据前处理、组装、分箱等过程、多组学联用等方面发力来全面解析已知和潜在病原微生物的丰度和多样性。

3.3 优化数据存储与管理

随着高通量测序和组学技术的发展,环境病原微生物研究产生的数据量急剧增加。这些数据通常具有高维度、复杂性和异质性的特点,对存储和管理提出了新的挑战。未来的研究需要开发和优化数据存储解决方案,以确保数据的完整性、安全性和可访问性。研究将集中于以下几个关键点:(1) 数据采集和分析的标准化;(2) 计算资源的提升;(3) 数据安全的保障;(4) 元数据的管理。

3.4 整合多组学数据

在环境病原微生物的研究中,多组学数据整合是一个重要的发展方向。通过整合这些组学数据,研究者能够获得关于病原微生物的全面视图,包括它们的基因组成、表达模式、蛋白质合成和代谢活动。

面对海量的微生物组学数据,传统的统计计算方法以及数据分析方法已经面临着巨大挑战,未来的研究将集中于开发新的计算框架和算法,以有效地整合和分析多源数据。这些算法需要能够处理大规模数据集,识别数据间的相关性,并推断微生物的生物学功能和生态角色。此外,研究者也将探索如何将多组学数据与环境参数相结合,以更好地理解病原微生物的环境适应性和致病潜力。生物信息学分析对生物防御很重要,而且通常有较高的时效性要求。

3.5 加强全球变化下病原微生物分布、传播及健康风险评价

气候变化引发的环境生物安全问题是不容忽视的,需要加强环境中潜在的病原体及其可能引发的环境健康风险的评估和预警。近年来高通量测序技术的应用产出了大量的不同空间尺度和不同时间尺度的测序数据,生物信息学技术的创新和应用可以高效快速的识别样本中所包含的已知或未知的病原微生物及其时空富集和传播规律等,为传染病的防控和监测提供了新的助力,对践行“One Health”理念具有重要意义。

3.6 促进跨学科合作

跨学科合作是解决环境病原微生物问题的关键。这一领域需要生物学家、生态学家、医学专家、计算机科学家、统计学家和公共卫生专家的共同努力。例如,生物学家可以提供关于微生物特性的深入见解,而计算机科学家可以开发用于处理和分析大量生物数据的算法和工具。未来的合作将集中于以下几个方面:(1) 技术开发;(2) 数据共享;(3) 风险评估;(4) 政策制定。

推荐阅读

《生物技术通报》是由中国农业科学院农业信息研究所主办、生物工程技术领域高水平综合性学术期刊,由知名科学家谢旗研究员担任期刊主编。主要报道与农业科学相关的国内外生物技术领域最新基础研究成果,致力于为学术共同体打造学术成果传播和交流的优秀平台。目前是中文核心期刊、中国科技核心期刊,入选CSCD核心库、RCCSE核心,“百种中国杰出学术期刊” “中国精品科技期刊” “中国科技期刊卓越计划”入选期刊。

投稿网站:http://biotech.aiijournal.com

欢迎订阅:

1. 各地邮局订阅:邮发代号18-92

2. 科学出版社期刊发行部:电话 010-64017032;010-64017539

3. 网上购买:扫描下方二维码或在淘宝、微店搜店铺名称“中科期刊”可直接订阅

赞助单位

投稿、转载信息发布及合作等事宜请联系:010-82109925/82109903

官方唯一投稿系统:http://biotech.aiijournal.com

长按关注:生物技术通报

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?