“历史上从来没有哪一刻像当下这样,

对人们的社交技能有如此高的要求。”

——菲利普·津巴多

当代人的社交方式越来越多,朋友却越来越少。找到一个适合自己的社交方法尤为重要。

作为留学生来到美国更是如此。你的社交质量,直接决定了你的留学生活,是多彩缤纷,还是寂寞如狗。

我们总结了一份北美留学生社交方式图鉴,或许能给你一些启发。

?

CSSA社交:

欢迎加入华人留学生最大型

社交玩乐组织

Mike Wu是UC系某校CSSA副主席。

招新摆摊时,初来乍到的学妹好奇问道:“CSSA全称是什么呀?”Mike Wu惊愕两秒后连忙摆手,“唉哟,没有人care这个,加入我们就对了……”

(友情提示:Chinese Students and Scholars Association)

要想最快速打入一所学校的中国学生圈子,CSSA无疑是最好的选择。

“欢迎大家加入2019新生群~”

“嗨学妹,学长去给你接机吧!”

鲜嫩多汁的新生们还在国内,各大高校CSSA的魔爪就已经向学弟学妹远远伸去。

来了之后,教你租房买车、带你逛超市、组织去桌游蹦迪游乐园、新生联谊,只有你想不到,没有CSSA办不到。

只不过,CSSA的社交更偏联谊玩乐性质,本科生同学居多,组织内的成员也自成一个社交圈子。一旦过了开学季,CSSA的活动每次玩来玩去,好像也只是学生会自己的那些个人。

如果你刚好是个玩咖,CSSA就是你在美国第二个家!

对于想结交学伴、认识歪果仁的“好孩子”来说,CSSA恐怕不是个好选择。

?

球赛社交:

我看的不是球,是氛围

潘同学来自UCLA:

“每年和USC的世纪大战,我是一定要去凑个热闹的,然后跟着大家在朋友圈集体刷屏群嘲USC。球赛规则是什么?我觉得没几个人懂吧。”

![]()

美国许多高校都是体育大校,平日里校内就有大量的体育赛事。比如结怨多年的UCLA和USC,每年11月就会来一场橄榄球世纪battle。

看一场这样的球赛,不仅能真正地感受体育氛围和爱校精神,还有机会结交不少外国朋友。

可是,美国人爱玩儿的都是什么橄榄球、美式足球、曲棍球……咱也看不懂,咱也不敢问。

没关系,穿上印着学校logo的hoodie,疯狂呐喊就对了。

?

社团社交:

我的社团活动都是一次性的!

UMich的刘同学坦白:

“我的社团活动的全部生涯,就是开学社团招新摆摊那一天,填写了十几次姓名和邮箱。”

社团和CSSA有异曲同工之妙,都是初来美国迅速找到组织的好方法。

学术、国际文化、电影、音乐、攀岩、二次元、宗教……甭管你好哪一口,都能找到组织。

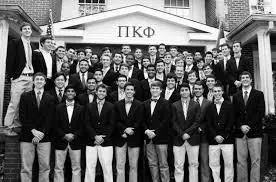

更高阶的玩家,选择加入兄弟会/姐妹会——这些北美高校最神秘学生组织,有着由一串串神秘优雅的希腊字母堆砌而成的名字,仿佛他们尊贵身份特权的象征。

不过,兄弟会/姐妹会并不是留学生的常规操作。

这些组织的成员大多为本地学生,想要入会,需要经过层层面试筛选,甚至还要考察家世背景;新人入会要签订保密协议,甚至缴纳不菲会费。

遥想当年,川普爷爷也曾被心仪的兄弟会拒之门外呢。

?

狼人社交:

学好狼人杀再来美国!

Ceci在USC学传媒。

刚来美国时,Ceci所学专业的中国学生破冰活动就是“狼人杀”。从没玩过的她被赶鸭子上架,见识了新同学们的口才,且喜得外号“划水狼”,被这么叫了一学期。当天晚上,她决心一雪前耻,连夜看了十几集Pandakill、Godlie成功自学入门。

桌游可谓是留学生圈最热门的、普适性最强的社交方式。

狼人杀、阿瓦隆、UNO、大老板、国粹麻将……有多少海外华侨学子,都是由这些桌游撑起了社交生活的半边天。凑一桌狼人杀,一下就能认识十几个人,简直方便高效。

最神奇的是,平日里那些上课发言说话都会脸红害羞的同学,一旦上了桌游桌,纷纷卸下伪装,在十几个陌生人面前侃侃而谈都能面不改色。

有些留学生聚集的公寓,甚至自发组建了各式各样的桌游群,闲来没事,就去公共会议室聚众狼人杀。一股神秘的东方力量弥漫开来,吓跑多少过路的外国人。

?

做饭社交:

要不是能撩汉,谁还做饭?

Selene来自湖南,做得一手好菜。

来了美国之后,她天天在朋友圈贡献精美食谱。最近,食谱停更。朋友问:“怎么没看你发做饭的照片了?”答:“最近没有撩汉的心情了。”

相信每个留学生,出国前都做过同一个梦:我要生活独立,勤俭持家,自己在家做饭吃!

但是,这样单纯的目的,根本不够维持人的自律。

有一些留学生,做饭不是为了吃,更多是为了社交。拍一张照发朋友圈,或展现自己的独立自强,或彰显自己崇尚健康轻食的高级lifestyle。

要是能做满一桌菜,宴请三五好友,说不定还能收了席上某位小姐姐小哥哥。

但是,别以为做饭社交就是走捷径。要是你的拿手菜只有番茄炒鸡蛋和可乐鸡翅,还是留着自己吃吧。

?

健身房社交:

健身房社交的人,

想必兴趣也不在健身

钟学长是玉米地Engineering学生:

“我们这儿大农村很无聊,我也没什么其他的兴趣爱好,平时没事就往gym跑。健康生活,也挺好的。”

北美的高校通常会提供免费的健身中心和游泳馆,学生校外租住的公寓,大多也都有完备的健身房。

自诩健康自律的留学生们,可是非常爱往健身房跑。健身房社交也应运而生。

第一类人,自己健身,但每次必须拍照发朋友圈。请问是真的有人在意你的每日臀线变化,还是关注你的运动穿搭?

另一类人,有着健身必约上三五好友的迷惑行为。可是,健身房遇到熟人难道不是最尴尬的吗?是人多有优惠,还是健身缺观众?

最怕的一类人,是常年在健身房“守株待兔”的健身大佬们。遇上妹子则上前搭讪,遇上兄弟,更是不请自来地上前指指点点。

这么看来,钟学长真是健身房里最老实的那群人了。

?

养猫社交:

我是你猫儿子的干妈

Yuki在NYU学艺术:

“我觉得养猫就像养小孩儿,每时每刻都想在社交媒体上晒娃,难以自持。为了防止掉粉,我专门为我家宝贝?建了一个ins。诶对你也来关注一下……”

人在异乡,许多留学生都会选择养一只宠物聊以慰藉。逐渐地,留学圈流行起一种新型社交——养猫社交。

养猫社交的红利,简单来说,就是凭借养猫快速收割一大波好(串)朋(门)友(客)。如果你养的猫咪颜值在线,身边的朋友数量一定呈指数型递增。

男生养了猫,搭讪成功率更是肉眼可见地翻倍。还可以名正言顺请妹子来家里玩哦(误)。

但是这种社交方式成本高昂,除去别人看到的光鲜,更多时候要为了主子们做牛做马为奴为婢。

没有足够的责任心和耐心,还是不要轻易尝试。

?

P图社交:

同P过一张图,

大家就是好姐妹了

哥大的卢同学参加去参加朋友生日会:

“寿星请了十几个人。大合照之后,大家竟开始一团和气地传着手机接力P图,这场面我真是第一次见识。”

还有一种社交,叫做P图社交。

国外的生活多姿多彩,平日里和朋友出门吃饭、逛街、打卡网红展,甚至课堂上,姐妹们难免一起自拍一张。

不要小瞧这种社交的可靠性。P图社交得来的朋友,往往情谊深厚,守得住秘密,也拍得了彩虹屁。

毕竟,都是见过彼此朋友圈生图的人了。

?

蹦迪社交:

EDC, Coachella, Escape…

你竟然一个都没去过?

洛杉矶某高校的Peter感慨:

“国内念本科时,我连酒吧都没去过两次。来洛杉矶被朋友带着去了两次音乐节,现在已经深深入坑,这边太多牛逼音乐节和百大DJ场子了!”

美国的“蹦迪文化”非常浓郁。

EDC Vegas、Ultra Miami、棕榈泉的Coachella,还有88Rising……众多的音乐节以及EDM Concerts,没去过两个都不好意思说留过学。

蹦迪社交的最大优点是,在音浪的感染和人潮的冲击下,同行的人会自然地抱成一团,跟着音乐旋转跳跃,完全不会尴尬。

蹦迪社交还有不少好处。在这里,你可以打破“好学生都只会泡图书馆”的刻板印象。在这里,没有人谈论绩点和final。

是真实的乌托邦没错了。

?

酒会社交:

她竟然和明星一起唱过K?

美东某校的杨同学吐槽:

“Angela是我的研究生同班同学,但我跟她仿佛两个世界的人。她是学校创业社团的主席,平时朋友圈全是各种峰会酒会。有一次,她竟然还发了和某明星一起唱k的小视频,明星还给她倒酒来着……”

还有那么一群留学生,生来就是社交精英,拥有我等普通留学生可望不可及的社交方式。

他们冠有“30 under 30”的头衔,有着独立的精英社交圈子,常年穿梭于各种创业峰会、酒会、精英座谈,觥筹交错,谈笑风生。

这样的社交方式,模仿难度高,看看就好。

毕竟,同样是留学生,别人参加峰会酒会是这样的:

而你,可能是这样的:

玩笑归玩笑。

社交方式千千万,要想找到适合自己的那一个,需要遵循自己真正的兴趣,并抱有一颗真诚的心。

祝每一位留学生,都能在学业之余,拥有美满的社交生活。

本文介绍了北美留学生常见的社交方式,包括CSSA社交、球赛社交、社团社交、狼人杀、做饭社交、健身房社交、养猫社交、P图社交、蹦迪社交和酒会社交。这些方式帮助留学生融入新环境,建立友谊,丰富留学生活。

本文介绍了北美留学生常见的社交方式,包括CSSA社交、球赛社交、社团社交、狼人杀、做饭社交、健身房社交、养猫社交、P图社交、蹦迪社交和酒会社交。这些方式帮助留学生融入新环境,建立友谊,丰富留学生活。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?