在现代科研与高端制作领域,微观探索依赖高分辨率成像技术,共聚焦显微镜与电子显微镜是其中的核心代表。在微观检测中,二者均突破传统光学显微镜局限,但在原理、性能及应用场景上差异显著,适配不同领域的需求。下文光子湾科技将光源、分辨率、样本制备、景深与三维成像以及应用领域多维度解析二者的区别,为相关领域的技术选型提供参考。

一、光源的差异

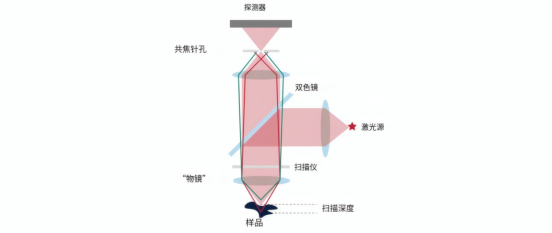

共聚焦显微镜的光源成像原理

共聚焦显微镜:以激光束为光源,凭借单色性强、方向性好的特点,精准激发样本中预先标记的荧光分子(如 GFP、荧光染料)。荧光信号经物镜收集后,通过 “针孔” 过滤焦外杂散光,最终转化为清晰图像,需根据荧光分子选择匹配激光波长。

电子显微镜:以电子束为光源,电子波长仅为可见光的十万分之一(100kV 下约 0.0037nm),通过电子枪发射电子,经电磁透镜聚焦照射样本。因电子在空气中易散射,成像腔室需保持高真空环境,这直接影响后续样本制备。

二、分辨率的差异

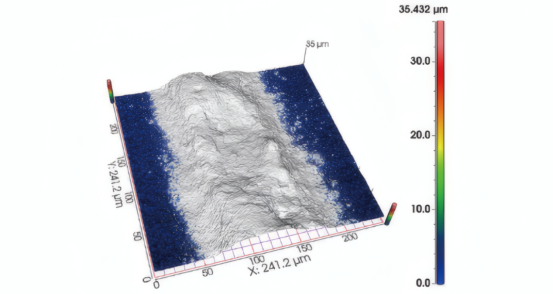

共聚焦显微镜超高分辨率扫描的图像

共聚焦显微镜:属光学显微镜进阶版,受光的衍射极限限制,横向分辨率约 200nm、纵向约 500nm,远超普通光学显微镜;凭借点扫描与焦平面精准控制,可实现微机电系统、微光学元件高精度无接触测量,避免结构损伤能追踪材料力学加载下微观结构演变,辅助力学性能分析。

电子显微镜:突破衍射极限,透射电子显微镜(TEM)分辨率达 0.1nm,可观察原子排列;扫描电子显微镜(SEM)分辨率 1-10nm,能清晰呈现样本表面形貌,是解析超微结构(如病毒衣壳、DNA 双螺旋)的核心工具。

三、样本测试条件的差异

共聚焦显微镜:核心要求是样本带荧光信号,常用免疫荧光标记(荧光抗体结合目标蛋白)或荧光蛋白表达(如细胞内导入 GFP 基因)。制备过程对活样本损伤小,可搭配活细胞工作站实现长时间动态追踪,观察细胞内动态过程。

电子显微镜:制备流程复杂且无法用于活样本,需适配高真空环境:先以戊二醛固定样本保持结构,再用梯度乙醇脱水避免真空下水分沸腾,经重金属盐(醋酸铀)染色增强对比度,SEM 样本还需镀金提升导电性。全程耗时且杀死样本,仅能观察静态结构。

四、三维成像的差异

共聚焦显微镜的三维成像案例图

共聚焦显微镜:通过 “针孔” 控制景深,仅采集当前焦平面信号,可逐层采集厚样本(如组织块)的 “光学切片”,经软件叠加快速重建三维结构,适合厚样本的立体观察。

电子显微镜:景深窄,普通模式下仅获二维图像。若需三维重建,需通过电子断层扫描:旋转样本采集数十张二维图像后整合,但操作复杂、耗时久,且仅适用于极薄样本(如细胞超薄切片)。

五、应用领域的差异

共聚焦显微镜:在多工业领域发挥关键作用。半导体领域检测晶圆微缺陷与电路精度;锂电领域观察电极极片微观结构;光伏领域评估电池片镀膜均匀性;显示领域排查面板像素异常;还助力智能制造质检、3C 产品微组件检测、航空航天材料微观损伤观察,及高端制造、精密加工中的尺寸测量与结构验证,是工业微观质控核心工具。

电子显微镜:深耕超微结构研究,在生命科学中解析线粒体嵴结构、鉴定新型病毒,是原子级观察的核心设备。

综上,共聚焦显微镜基于激光光学成像逻辑,以活样本动态观测兼容性、厚样本三维结构表征效率及非接触式测量优势,成为工业微观质控的核心技术;电子显微镜则依托电子束的超短波长特性,以亚纳米级分辨率实现原子尺度结构解析,为超微领域基础研究提供的观测手段。在具体研究与技术应用中,需基于观测对象的尺度、活性状态、结构特性及研究目标进行科学选型,方能最大化发挥两种微观成像技术的学术价值与应用效能。

光子湾3D共聚焦显微镜

光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。

超宽视野范围,高精细彩色图像观察

提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术

采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计

提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能

光子湾共聚焦显微镜以原位观察与三维成像能力,为精密测量提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动多领域技术升级的重要光学测量工具。

36

36

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?