机器学习概述

机器学习

-

特征提取(feature)

-

根据提取的特征构造算法,实现特定的任务⭐(这门课程的重点:假设所有的特征已经存在且有效,如何根据这些特征来构造学习算法)

-

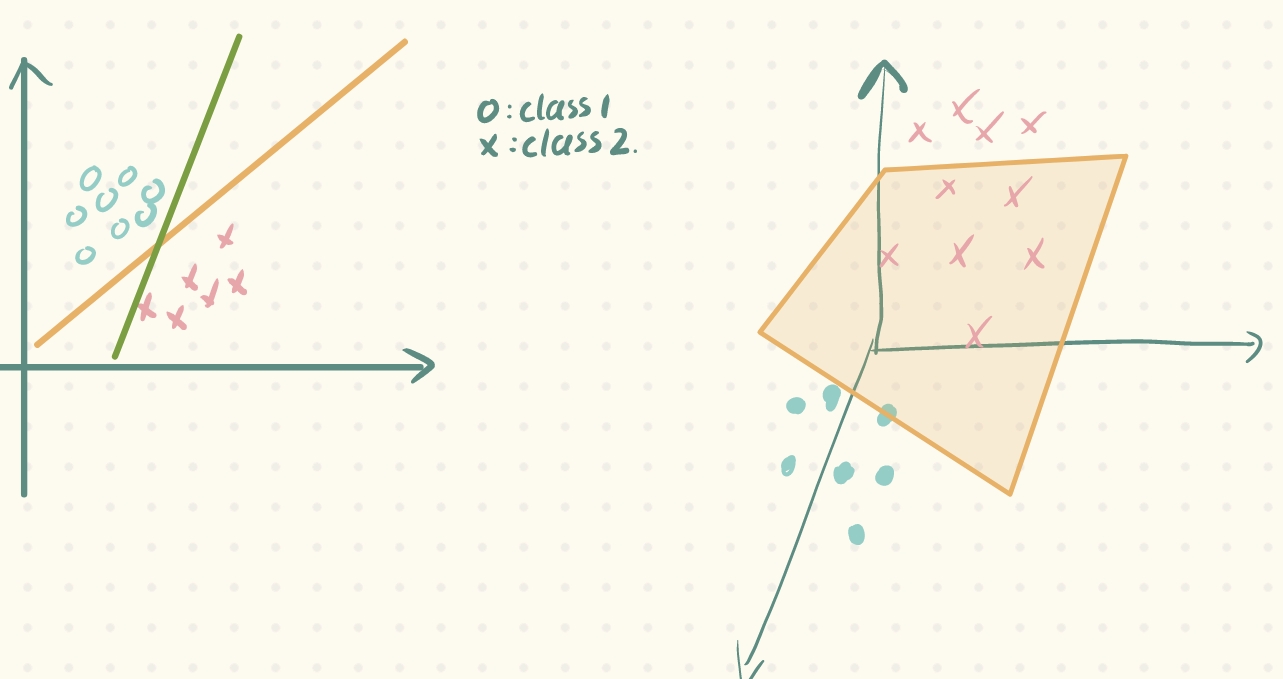

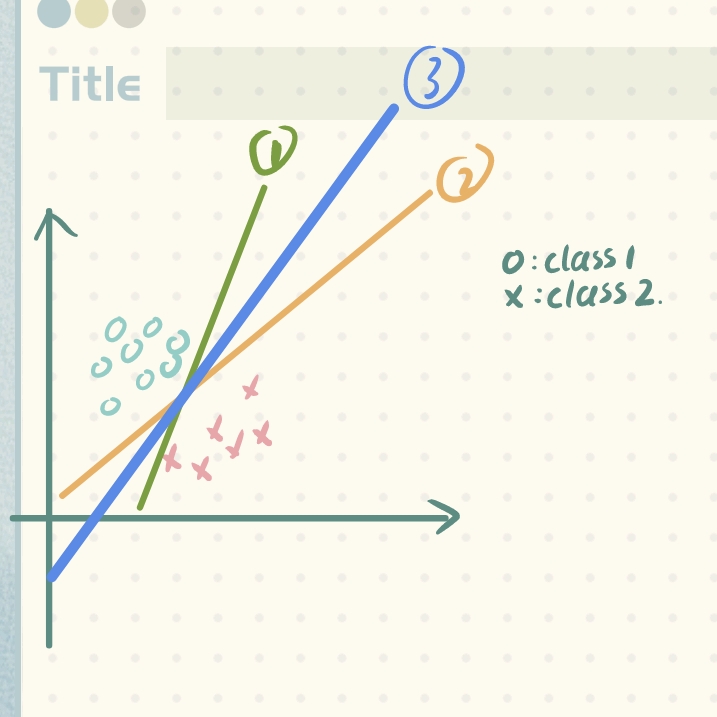

如下图所示,机器学习主要就是来进行如何画这一条线(也就是模型,即从泛指从数据中学习得到的结果,其对应了关于数据的某种潜在的规律,因此称为“假设”;这种潜在规律自身,则称为“真相”或者“真实”ground-truth,学习得到模型的过程,就是去找出或者逼近真相):

-

难点

- 维度(超平面hyper plane上万维度,如何去做这样一个超平面->困难

- 标准:那一条曲线or哪一个超平面是最好的(没有同一的标准,不同算法的画线和判别标准不同(而机器学习就是学习这些不同的算法,对这些算法有一个感觉,适用于什么场景

-

没有免费午餐定理

如果我们不对特征空间进行先验假设,则所有算法的平均表现一样(农场主理论),有了先验假设,才可以说哪个算法更好! -

几乎所有机器学习的算法所做的事情都可以分为以下三步

- 首先用一个方程or一个复杂的函数(其实本质上神经网络就是一个很复杂的函数)来限定一个模型

- 在这个模型中,留出一些待定的参数

- 利用样本,去训练模型,用相应的算法去确定待定参数(关键)

所以在对比算法时,往往也可以从这三方面来进行对比。

0、历史沿革

- 发明者:Vapnic(苏联人)

- 发明时间:70年代中期

- 发表时间:苏联解体后,Vapnic去往美国,在90年代将其发表

- 算法性质:针对小样本问题

- 理论支撑:完整&优美的数学理论

一、线性模型、SVM的基本思想

🌸什么是线性模型?

在上文的机器学习概述中,我们知道,机器学习的核心就是在特征空间中画这样一个线or面,把训练数据给划分开。而线性模型,其实直观上来讲,就是这个线是直线or这个面是一个超平面,这样的模型我们称为线性模型:

同时,对于这样的训练样本集我们称为线性可分训练样本集(Linear Separable);相反,若无法画一条直线or超平面对训练样本集进行划分,则该样本集称为非线性可分训练样本集(Non-Linear Seperable)。

💁🏻♀️而SVM(support vector machine)则是研究,如何在线性可分训练样本集上画这样一条直线or超平面,进而推广到非线性可分训练样本集。

🌸哪一条直线(模型)是最好的?——模型的评判标准(SVM的基本思想)

如果存在一条直线可以将样本集进行划分,那么必然存在无数条直线可以对其进行划分。那么哪一条直线是最好的呢?

根据上面概述中讲到的“没有午餐定理”,其实并不存在什么“最好”的模型,除非对特征空间进行假设(hypothesis),这种假设也是 基于先验知识(训练数据)的某种潜在的规律。

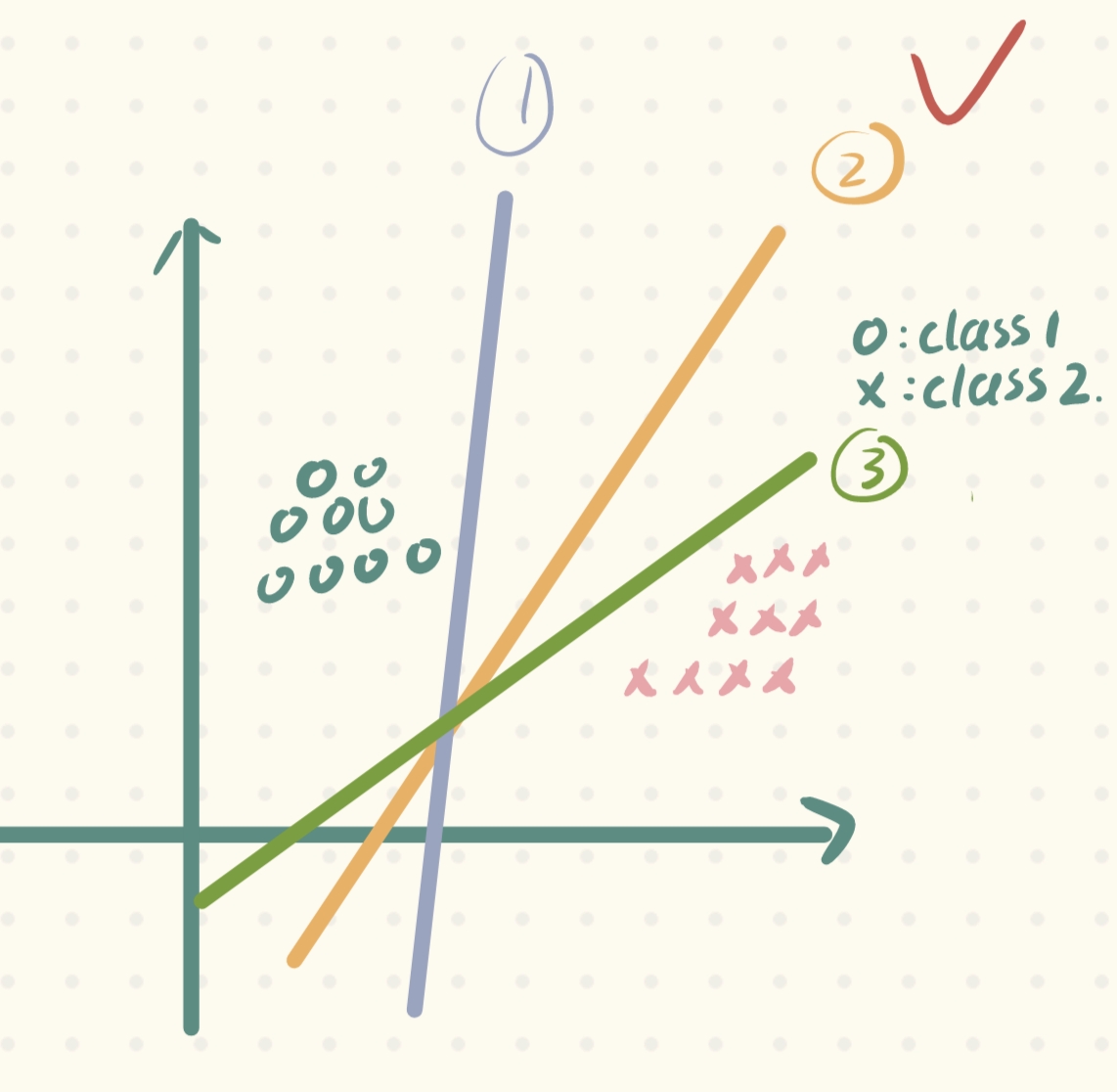

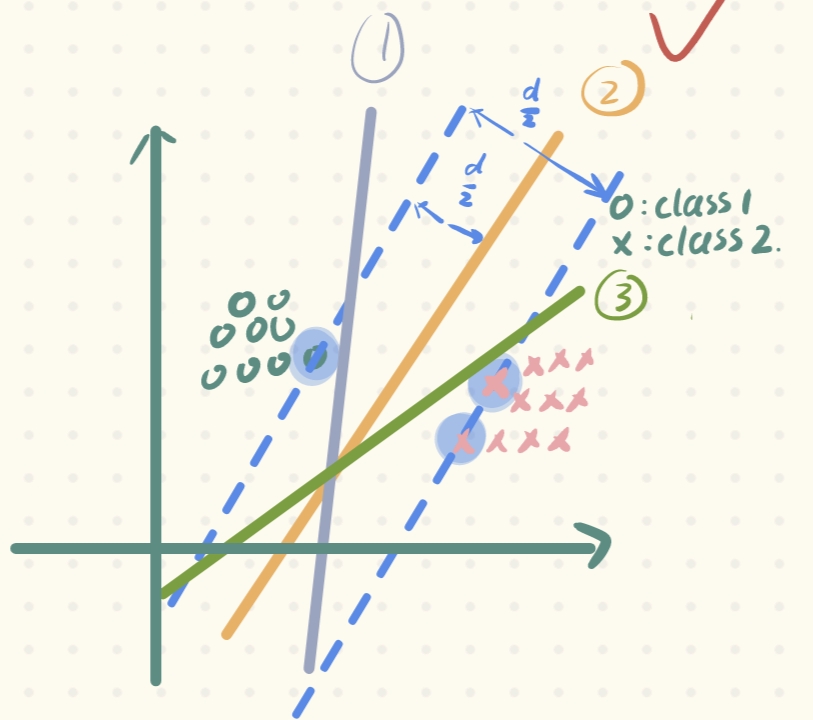

根据我们的先验知识,从我们角度出发,相信很多人都会在下面三条直线中选择②号线:

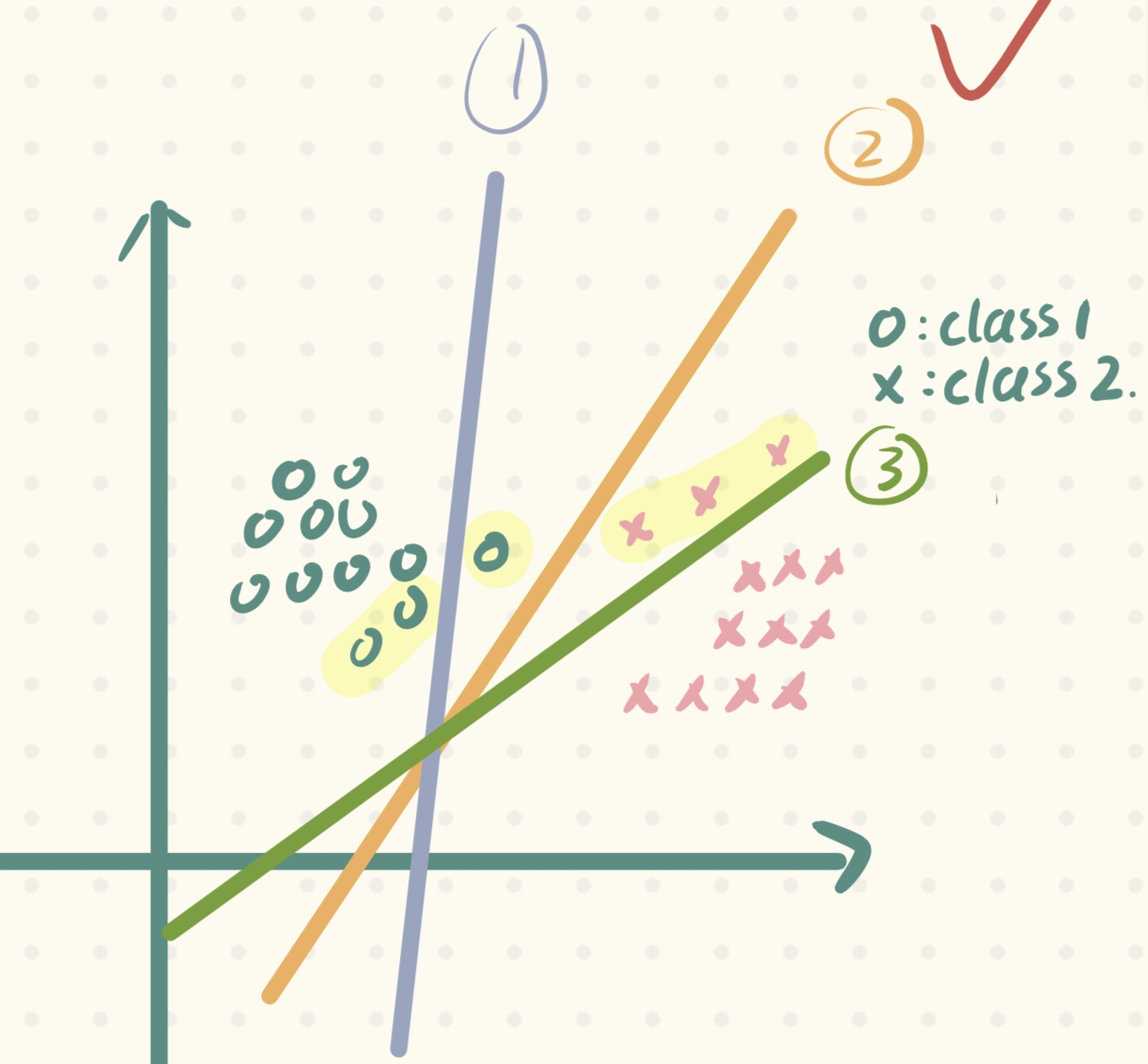

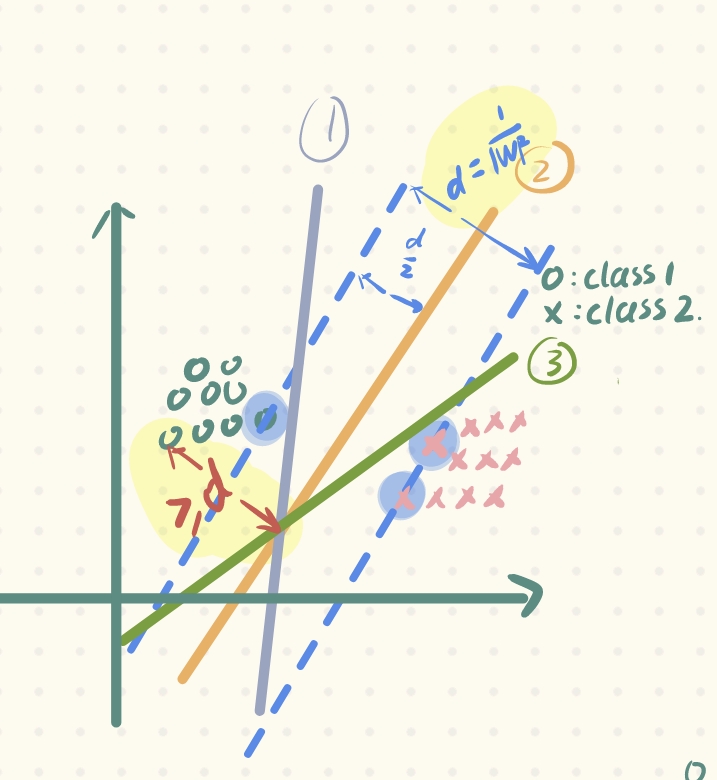

为什么呢?这其实是根据我们的先验知识或者说是假设(潜在的规律),如下图,只有②号线它的容错能力是最强的(这种容错能力也称为泛化性,当新样本来临时,它的表现会更好),因此我们选择它:

那么如何以描述这种假设呢?Vapnic做出如下假设:

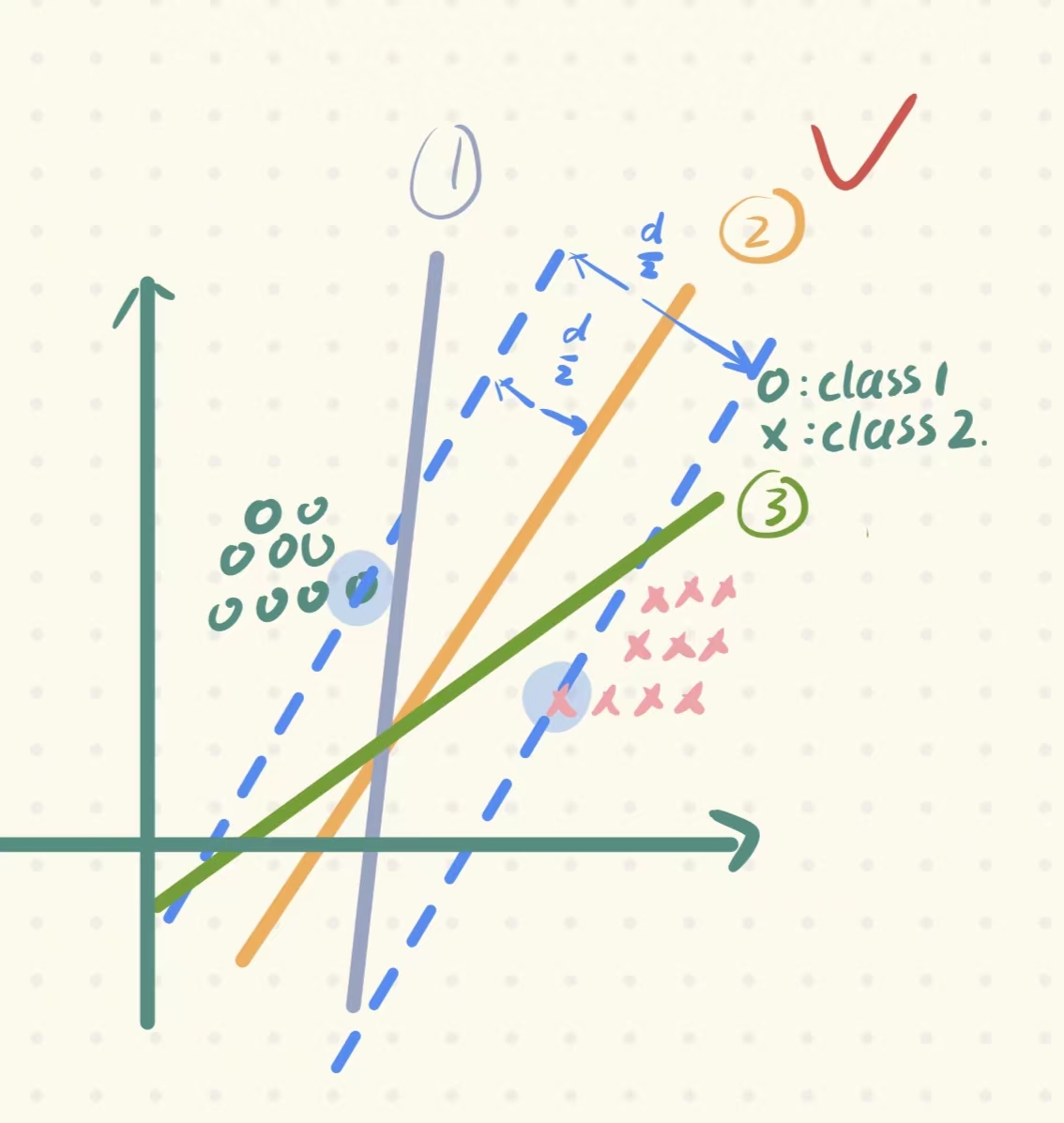

1. 首先我们需要定义对每条直线的一个评判/衡量的标准:performance-measure 代表这条直线的 性能指标,且每条直线都可以计算出其相应的performance

2. 当然,我们要保证那个容错性能最好的直线的performance是最大的。那么如何计算直线的性能指标呢?对每条直线进行平移,直到穿过每个类别的一个or几个点为止,计算出平移距离之和(也就是间隔),间隔d最大的那条直线,就是我们要选取的那条直线。(同时还有一个约束条件:保证这条线在这个距离之间,即d/2的位置,这样才能保证这条直线唯一)。

💁🏻♀️其实上面的定义性能指标、计算性能指标的过程,就是SVM的基本思想。那么如何对这个过程用数学形式进行表示呢?

二、SVM的数学描述

2.1:一些定义

-

d:间隔/间隔距离(margin)——支持向量机就是最大化margin的方法 -

将直线上下移动所穿过的向量称为:支持向量(support vectors)——为什么呢?因为我们从上文讲到的确定最终直线的方法来看,最大化距离、确定直线,只和这几个穿过的支持向量有关(这也是为什么SVM适合小样本问题)

-

训练数据及其标签: ( X → 1 , y 1 ) (\overrightarrow{X}_{1},y_{1}) (X1,y1), ( X → 2 , y 2 ) (\overrightarrow{X}_{2},y_{2}) (X2,y2), ( X → 3 , y 3 ) (\overrightarrow{X}_{3},y_{3}) (X3,y3)… ( X → N , y N ) (\overrightarrow{X}_{N},y_{N}) (XN,yN)

注意: X → \overrightarrow{X} X是特征向量;在这里我们讨论的是二分类问题, y y y 我们限定只能取

-1和1,代表为两个类别。 -

线性模型:

- 参数: ( W → , b ) (\overrightarrow{W},b) (W,b)

- 超平面(线性模型)的表达: W → T ⋅ X → + b = 0 \overrightarrow{W}^{T}·\overrightarrow{X}+b = 0 WT⋅X+b=0

-

一个训练样本集线性可分是指:对于样本集 { ( X i , y i ) } i = 1 … N \left \{ (X_{i},y_{i} )\right \}_{i=1\dots N} {(Xi,yi)}i=1…N

存在 ( W , b ) (W,b) (W,b),使得,对任意 ( X → i , y i ) (\overrightarrow{X}_{i},y_{i}) (Xi,yi) 有:- 若 y i = + 1 y_{i} = +1 yi=+1,则 W → i T ⋅ X → + b ≥ 0 \overrightarrow{W}_{i}^{T}·\overrightarrow{X}+b \ge 0 WiT⋅X+b≥0

- 若 y i = − 1 y_{i} = -1 yi=−1,则 W → i T ⋅ X → + b < 0 \overrightarrow{W}_{i}^{T}·\overrightarrow{X}+b < 0 WiT⋅X+b<0

上述两个式子合起来也可以用一个公式来表示: y i ( W → i T ⋅ X → + b ) > 0 y_{i}(\overrightarrow{W}_{i}^{T}·\overrightarrow{X}+b) > 0 yi(WiT⋅X+b)>0

就是存在一个超平面可以将其划分开,使得一类数据在该平面的一侧,另外一类在另一侧,只不过上面是数学表示罢了。

2.2:SVM的优化问题

上文讲到SVM的线性模型(也就是那个划分样本集的超平面),该如何确定呢?这个问题也叫做SVM的优化问题。其实在第一节讲SVM的基本思想时,我们已经窥得许多了,它的核心就是最大化间隔(margin)——d。在这里,我们将表述成更简洁更优雅的数学表示(本质是做了一个优化,从而确定参数w,b,但是背后的原理还是从最小化d触发的):

- 最小化(minimize): ∥ W ∥ 2 \left \| W \right \| ^{2} ∥W∥2

- 限制条件 (subject to): y i ( W → i T ⋅ X → + b ) ≥ 1 ( i = 1 … N ) y_{i}(\overrightarrow{W}_{i}^{T}·\overrightarrow{X}+b) \ge 1 (i=1\dots N) yi(WiT⋅X+b)≥1(i=1…N)

用一句话来解释一下,就是在上面的限制条件下,对 ∥ W ∥ 2 \left \| W \right \| ^{2} ∥W∥2进行最小化

相信你和我一样,是不是感到莫名其妙,明明我们的侧重点是放在间隔d,间隔d应该相等且最大,怎么现在突然扯到W上了?不急,我们现在慢慢道来。

首先我们要明确两个事实:

- W → T ⋅ X → + b = 0 \overrightarrow{W}^{T}·\overrightarrow{X}+b = 0 WT⋅X+b=0 和 a W → T ⋅ X → + a b = 0 a\overrightarrow{W}^{T}·\overrightarrow{X}+ab = 0 aWT⋅X+ab=0 是一个平面, a ∈ R + a\in R^{+} a∈R+.这说明:若 ( W , b ) (W, b) (W,b) 满足线性模型,则 ( a W , a b ) (aW, ab) (aW,ab)也满足。

- 向量 X 0 X_{0} X0 到超平面 W → T ⋅ X → + b = 0 \overrightarrow{W}^{T}·\overrightarrow{X}+b = 0 WT⋅X+b=0 的距离为: d = ∣ W T ⋅ X 0 + b ∣ ∥ W ∥ 2 d = \frac{\left | W^{T}·X_{0}+b \right | }{\left \| W \right \|^{2} } d=∥W∥2∣WT⋅X0+b∣

OK ,根据事实2,我们得到了间隔d的表达式,但是我们也发现, 直接让所有的支持向量的d最大,是一个很难操控的事情,如是,我们做了如下转换:

我们根据事实1, 使用一个正实数a对参数进行如下缩放:

(

W

,

b

)

→

(

a

W

,

a

b

)

(W,b)\to (aW,ab)

(W,b)→(aW,ab)

最终使得所有的支持向量

X

0

X_{0}

X0,有:

∣

W

T

⋅

X

0

+

b

∣

=

1

| W^{T}·X_{0}+b|=1

∣WT⋅X0+b∣=1,此时,

d

=

1

∥

W

∥

2

d = \frac{1 }{\left \| W \right \|^{2} }

d=∥W∥21,至此,为什么要最小化

∥

W

∥

2

\left \| W \right \| ^{2}

∥W∥2也就显而易见了。

当然,只最大化d从而最小化w可不行,那平面可以无限远呀,那不就最大了。所以还要需要限制条件,保证其他非支持向量的向量点能被成功划分开,这也是为什么有那个限制条件。

🪧 扩展:

- 首先,有一些教材会在“最小化”那里,写成 ∥ W ∥ 2 2 \frac{\left \| W \right \| ^{2}}{2} 2∥W∥2,其实没什么区别,就是为了求导时能消去W头上移下来的2。

- 其次,在限制条件那里,其实

y

i

(

W

→

i

T

⋅

X

→

+

b

)

y_{i}(\overrightarrow{W}_{i}^{T}·\overrightarrow{X}+b)

yi(WiT⋅X+b) 可以大于任何正实数,道理很简单,因为

a可以取不同正实数,且代表的还是同一个平面。

最后,就是如何确定参数W呢?这里其实是 凸优化(二次规划) 问题,也是我们常听说的梯度下降法,不断试探直到达到最优点。

三、SVM和逻辑回归(LR)的对比

关于逻辑回归在前面的博客中已经讲解过,感兴趣的同学可以去了解一下【吴恩达·机器学习】第三章:分类任务:逻辑回归模型(交叉熵损失函数、决策边界、过拟合、正则化)。这里我想将两者进行比较,因为在我学习的过程中,我就发现这两者似乎非常相像。

💐 LR和SVM的相同点

- 都是监督学习算法(都需要有样本进行训练)

- 如果不考虑核函数,LR和SVM都是线性分类算法

- 都是判别模型(判别模型会生成一个表示 P(y|x) 的判别函数)

💐 LR和SVM的不同点

- 损失函数不同:LR采用对对数损失函数,SVM采用hinge损失函数(所谓损失函数,就是我们最终想要最小化的那个东西!)

- SVM损失函数自带正则项,LR必须另在损失函数上添加正则项

- SVM 只考虑局部的分界线附近的点(支持向量),LR考虑全局(每个样本点都必须参与决策面的计算过程)

其实SVM也考虑了其他点,在限制条件里,只不过影响效果没有那么大,这也是下面一点要说的

- LR对异常值敏感,SVM对异常值不敏感

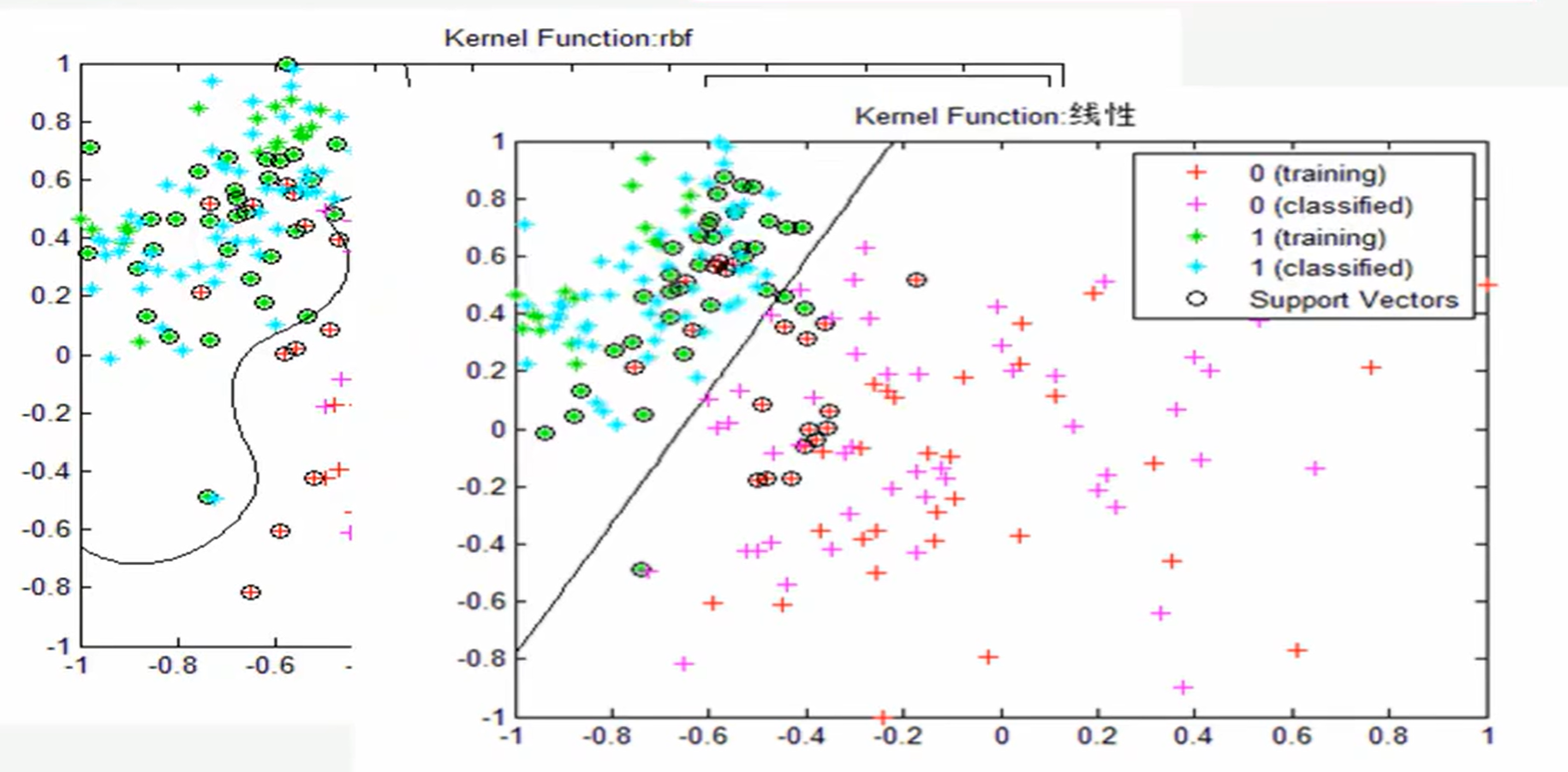

- 在解决非线性问题时,SVM采用核函数机制,而LR通常不采用核函数的方法(SVM只有几个样本点参与核计算,而LR如果要使用核函数,则所有样本点都要参与核计算,计算复杂度太高,不划算)

- 线性SVM依赖数据表达的距离测度,所以需要对数据先做normalization,LR不受影响。(线性SVM寻找最大间隔分类器时是依据数据的距离测量的,如果不对数据进行正则化,会对结果有所影响,然而,LR虽然也会用到正则化,却是为了方便优化过程的起始值,LR求解的过程是与距离测量无关的,所以归一化对于LR的求解结果是没有影响的)

上面说实话是我在网上找到的,说的不无道理,下面我想说说我理解的不同点。首先你可能还记得在上文机器学习概述中讲到的,几乎所有机器学习的算法所做的事情都可以分为以下三步

- 首先用一个方程or一个复杂的函数(其实本质上神经网络就是一个很复杂的函数)来限定一个模型

- 在这个模型中,留出一些待定的参数

- 利用样本,去训练模型,用相应的算法去确定待定参数(关键)

OK,我们从这三点来对比一下SVM和LR

- 限定模型:都是线性模型——相同

- 预留参数:都是(W,b)——相同

- 确定参数的方法——不同

a. LR:采用的是最大似然估计方法,我们的目标是求取最大化对数似然函数的参数值,这个过程通常使用梯度下降法或牛顿法等优化算法实现。

b. SVM:采用的是间隔最大化策略,其目标是寻找一个划分超平面,使得该平面距离最邻近的训练样本点(即支持向量)的距离最大化,求解过程一般通过二次规划求解器完成。

其实本质也是我们在“没有免费午餐定理”中提到的,它们两个的“假设”不同:LR旨在最大化样本的似然概率(也即让模型尽可能拟合每一个样本),而SVM在保证分类正确的前提下,尽可能找到离分隔面最远的边界,以实现对未知样本最好的分类效果(容错性)。

本文详细介绍了机器学习中的线性模型和SVM概念,包括特征提取、SVM的基本思想、如何选择最佳模型以及与逻辑回归的对比,突出了SVM的间隔最大化策略和对异常值的不敏感性。

本文详细介绍了机器学习中的线性模型和SVM概念,包括特征提取、SVM的基本思想、如何选择最佳模型以及与逻辑回归的对比,突出了SVM的间隔最大化策略和对异常值的不敏感性。

3377

3377

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?