I. 引言:为何需要深度过程分析?

在瞬息万变的商业和技术环境中,事件层出不穷,流程错综复杂。从一次突发的系统故障,到一项历时数月的项目延期;从客户投诉激增,到产品创新乏力——这些表象背后,往往隐藏着一系列相互关联、动态演进的过程。您是否曾面临一个问题,却难以追溯其根源?是否曾优化一个流程,却发现新的瓶颈悄然出现?答案往往隐藏在对过程的深度解析之中。

仅仅依靠经验或直觉,已不足以应对当今世界的复杂挑战。我们需要一套系统化的、结构化的思维工具和认知框架,来帮助我们解构复杂事件、识别关键要素、洞察深层因果,并最终做出明智的决策。过程分析不再仅仅是质量管理或项目管理的专属领域,它已成为每一位追求卓越的管理者、工程师、分析师乃至决策者必备的核心能力。

本文将为您揭示一系列顶级的思维模型和认知框架,它们是理解、分析并最终驾驭任何复杂事件和流程的认知利器。我们将从时间序列、流程结构、问题归因到因果机制,分层递进地探讨这些强大的分析工具。更重要的是,我们将不仅探讨理论,更将通过详细的可复现实训案例,手把手教您如何将这些强大的工具应用于您的实践,从宏观的时间序列到微观的因果节点,步步为营,洞察本质。我们的目标是赋能您,成为一个能够系统性思考、精准定位问题、高效解决问题的卓越过程分析实践者。

II. 过程分析的基础:时间序列分析模型

时间序列分析关注事件发生的顺序和时间点,帮助理解流程的时序关系,是所有过程分析的起点。它揭示了“何时”和“以何种顺序”发生了什么,是构建更深层次理解的基础。

A. 理解事件的时序与依赖

任何复杂的事件或过程,本质上都是一系列在时间轴上展开的离散或连续活动。理解这些活动发生的时间点、持续时间以及它们之间的前后依赖关系,是分析和优化流程的关键。时间序列分析模型提供了一套可视化的、结构化的方法来描绘这些时序信息。

B. 甘特图(Gantt Chart)

1. 模型描述与核心理念

甘特图是一种项目管理工具,它通过水平条形图来显示项目任务、持续时间以及任务之间的依赖关系。图表的横轴代表时间,纵轴代表任务。每个任务用一个条形表示,条形的长度对应任务的持续时间,条形的位置表示任务的开始和结束时间。甘特图的核心理念是将复杂的项目分解为可管理的任务,并通过可视化方式展现任务的进度、状态和相互依赖,从而帮助管理者规划、调度和跟踪项目。

2. 应用场景与优势

- 项目规划与调度:清晰展示所有任务的计划时间,便于资源分配和时间线管理。

- 进度跟踪与控制:实时更新任务完成情况,快速识别项目进度是否滞后或超前。

- 依赖关系识别:明确任务之间的前置、并行或后置关系,避免遗漏关键路径。

- 沟通协作:作为项目团队和利益相关者沟通项目状态的有效工具。

- 瓶颈识别:通过观察任务的堆叠和依赖,快速定位潜在的瓶颈任务或资源冲突。

3. 实训案例:软件开发项目延期分析与可视化

背景: 某IT公司承接了一个为期6个月的电商平台后端系统开发项目,原计划在12月31日上线。项目进行到第4个月时,项目经理发现整体进度严重滞后,多个关键模块开发停滞,存在延期风险。项目经理需要一个清晰的工具来分析现状、识别问题根源并制定补救措施。

应用步骤:

-

任务分解 (Work Breakdown Structure, WBS):

项目经理召集团队,将后端系统开发分解为更小的、可管理的任务,例如:- A:需求分析与设计 (2周)

- B:数据库结构设计 (1周)

- C:用户认证模块开发 (3周)

- D:商品管理模块开发 (4周)

- E:订单处理模块开发 (5周)

- F:支付集成模块开发 (3周)

- G:系统集成测试 (2周)

- H:性能优化 (1周)

- I:部署与上线准备 (1周)

-

时间估计与依赖关系识别:

团队对每个任务进行时间估计,并明确任务间的依赖关系:- A (需求分析) → B (数据库设计)

- A (需求分析) → C (用户认证)

- C (用户认证) → D (商品管理)

- B (数据库设计) → D (商品管理)

- D (商品管理) → E (订单处理)

- E (订单处理) → F (支付集成)

- F (支付集成) → G (系统集成测试)

- G (系统集成测试) → H (性能优化)

- H (性能优化) → I (部署上线)

- 假设实际情况:C和D任务因开发人员能力不足和需求变更,分别延期了1周和2周。

-

甘特图绘制与解读 (以Xmind/Microsoft Project/Mermaid语法为例):

项目经理使用项目管理工具或手动绘制甘特图。这里我们以一个简化的Mermaid语法示例来表示,实际工具功能更强大。

![![[Pasted image 20251029044127.png]]](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/15614f53596a43bc9fd86c39ee3ea270.png)

分析成果:

通过对比计划与实际的甘特图,项目经理可以清晰地:

- 识别关键路径:从图上看出,

用户认证模块 (C)和商品管理模块 (D)的延期直接导致了后续订单处理模块 (E)及所有后续任务的推迟。商品管理模块尤其关键,因为它在用户认证和数据库设计完成后才能开始,其延期对整个项目链条影响最大。 - 定位瓶颈任务:

用户认证模块和商品管理模块成为了当前的瓶颈。这两个模块的实际完成时间均超出计划。 - 量化延期:初步估算,仅

商品管理模块的2周延期加上其对后续任务的连锁反应,可能导致项目整体上线时间推迟至少3-4周。 - 资源冲突:进一步结合资源分配图,可能会发现这些延期是否与特定开发人员能力不足、任务分配不均或多任务并行导致的工作量过载有关。

Pro-Tip: 在绘制甘特图时,不仅要记录计划时间,还要实时更新实际完成时间,并用不同颜色或符号区分,以便于快速识别偏差。对于复杂的项目,结合关键路径法(CPM)来计算并突出显示关键路径,将使分析更加高效。

C. PERT图(Program Evaluation and Review Technique)

1. 模型描述与核心理念

PERT(Program Evaluation and Review Technique)图是一种网络图,特别适用于任务时间难以精确估计、不确定性较高的项目。它将项目任务表示为节点(或活动),任务之间的依赖关系表示为带方向的箭头。PERT图的核心理念是通过对每个任务进行乐观时间(Optimistic time, O)、最可能时间(Most likely time, M)和悲观时间(Pessimistic time, P)的三点估算,来计算任务的期望持续时间及其方差,进而估算整个项目的完成时间及其概率分布。

2. 应用场景与优势

- 研发项目:新产品开发、技术攻关等,任务持续时间不确定性高。

- 创新项目:艺术创作、市场调研等,难以准确预测各阶段耗时。

- 风险评估:通过概率分布,评估项目在特定时间内完成的可能性。

- 资源调度:在时间不确定的情况下,为资源分配提供更灵活的依据。

- 关键路径分析:识别在不确定性下,对项目总工期影响最大的任务序列。

3. 实训案例:研发项目不确定性评估

背景: 某生物科技公司正在开发一种新型疫苗,该项目包含多个高度创新的研发任务,每个任务的完成时间都存在显著不确定性。项目经理需要评估项目在不同时间点完成的概率,以便向高层汇报风险和制定合理的交付预期。

应用步骤:

-

任务网络构建:

首先,识别项目中的关键任务及其依赖关系:- A:基因序列分析 (前置任务:无)

- B:蛋白质结构建模 (前置任务:A)

- C:小分子筛选 (前置任务:A)

- D:体外活性验证 (前置任务:B, C)

- E:动物模型测试 (前置任务:D)

- F:临床前数据分析与报告 (前置任务:E)

-

三点估算法(Three-Point Estimation):

团队对每个任务进行乐观时间(O)、最可能时间(M)和悲观时间§的估算(单位:周):

| 任务 | 乐观时间 (O) | 最可能时间 (M) | 悲观时间 § |

|---|---|---|---|

| A | 2 | 3 | 4 |

| B | 3 | 4 | 8 |

| C | 4 | 6 | 10 |

| D | 5 | 8 | 12 |

| E | 6 | 10 | 16 |

| F | 2 | 3 | 4 |

根据PERT公式计算每个任务的期望持续时间 (Te) 和方差 (V):

* Te = (O + 4M + P) / 6

* V = ((P - O) / 6)^2

| 任务 | Te (周) | V (周^2) |

|---|---|---|

| A | (2+4*3+4)/6 = 3 | ((4-2)/6)^2 = 0.11 |

| B | (3+4*4+8)/6 = 4.5 | ((8-3)/6)^2 = 0.69 |

| C | (4+4*6+10)/6 = 6.33 | ((10-4)/6)^2 = 1 |

| D | (5+4*8+12)/6 = 8.17 | ((12-5)/6)^2 = 1.36 |

| E | (6+4*10+16)/6 = 10.33 | ((16-6)/6)^2 = 2.78 |

| F | (2+4*3+4)/6 = 3 | ((4-2)/6)^2 = 0.11 |

-

关键路径概率分析:

绘制任务网络图,识别所有可能的路径,并计算每条路径的总期望时间和总方差。-

路径1: A → B → D → E → F

- 总期望时间 = Te(A) + Te(B) + Te(D) + Te(E) + Te(F)

= 3 + 4.5 + 8.17 + 10.33 + 3 = 29 周 - 总方差 = V(A) + V(B) + V(D) + V(E) + V(F)

= 0.11 + 0.69 + 1.36 + 2.78 + 0.11 = 5.05 周^2 - 标准差 (σ) = √5.05 ≈ 2.25 周

- 总期望时间 = Te(A) + Te(B) + Te(D) + Te(E) + Te(F)

-

路径2: A → C → D → E → F

- 总期望时间 = Te(A) + Te© + Te(D) + Te(E) + Te(F)

= 3 + 6.33 + 8.17 + 10.33 + 3 = 30.83 周 - 总方差 = V(A) + V© + V(D) + V(E) + V(F)

= 0.11 + 1 + 1.36 + 2.78 + 0.11 = 5.36 周^2 - 标准差 (σ) = √5.36 ≈ 2.31 周

- 总期望时间 = Te(A) + Te© + Te(D) + Te(E) + Te(F)

关键路径:路径2的期望时间最长,为30.83周,因此它是项目的关键路径。

假设项目经理承诺在32周内完成项目,我们需要计算项目在该时间内完成的概率。

对于关键路径2,我们使用正态分布近似:- Z值 = (承诺时间 - 关键路径期望时间) / 关键路径标准差

- Z = (32 - 30.83) / 2.31 ≈ 0.50

查询标准正态分布表 (或使用计算器),Z = 0.50 对应的累积概率约为 0.6915。

-

分析成果:

- 项目完成时间概率分布:项目经理可以告知高层,项目最快需要约29周,最可能在30.83周完成。

- 风险识别:项目在32周内完成的概率约为69.15%。这意味着仍有近31%的概率会超出32周。

- 决策支持:

- 如果69.15%的概率可以接受,则维持现有计划。

- 如果需要更高的完成概率(例如90%),则需要计算对应的完成时间,并考虑投入额外资源或采取并行策略来缩短关键路径上的任务时间。

- 重点监控关键路径2上的任务,尤其是任务C、D、E,它们的方差贡献较大,对项目总工期影响显著。

Pro-Tip: PERT图的准确性高度依赖于三点估算的质量。鼓励团队成员基于历史数据和专家判断,提供尽可能客观的估算。同时,由于PERT基于中心极限定理对正态分布的近似,对于任务数量较少的项目,其概率估算可能存在较大误差,应谨慎解读。

D. 时间线(Timeline)

1. 模型描述与核心理念

时间线是一种简单直观的线性工具,用于按时间顺序展示一系列事件或里程碑。它通常由一条水平线(代表时间轴)和在其上标注的重要事件点组成。每个事件点会附带日期、简要描述和任何相关的细节。时间线的核心理念是提供一个清晰、易于理解的事件发生序列视图,强调事件之间的时序关系和关键时刻。

2. 应用场景与优势

- 历史事件分析:用于梳理历史事件的发展脉络,如公司发展历程、产品版本迭代。

- 项目回顾与总结 (Post-Mortem):分析项目成功或失败的关键时间点,识别转折。

- 故障复盘:在系统故障或安全事故后,精确记录事件发生顺序,辅助归因。

- 故事叙述与沟通:将复杂的故事或流程以线性、引人入胜的方式呈现。

- 法律调查:在复杂案件中,重构事件发生顺序,辅助证据链的建立。

3. 实训案例:IT系统故障恢复复盘

背景: 某大型互联网公司的核心电商服务在某日下午突然中断,持续了3小时。故障恢复后,团队需要进行一次详细的复盘,以了解故障发生、诊断和恢复的全过程,识别效率低下点和改进机会。

应用步骤:

-

事件日志整理与数据收集:

- 收集监控系统告警日志。

- 收集服务器和应用日志。

- 收集SRE(站点可靠性工程师)和开发人员的沟通记录(聊天、电话记录)。

- 收集故障单(Ticket)的创建和更新时间。

- 收集会议记录和决策时间点。

-

关键时间点标注与事件描述:

从收集到的数据中提取关键事件点,并按时间顺序排列,附上简要描述和相关负责人/团队。

事件时间线:核心电商服务中断事件复盘

[2025-10-26]

14:00:00 - 事件发生:生产环境核心电商服务响应时间急剧增加,部分用户开始无法访问。

14:01:30 - 初次告警:监控系统触发P1级告警,通知SRE团队。

14:03:00 - SRE团队介入:SRE值班人员A开始初步排查,登录服务器查看日志。

14:05:00 - 确认故障范围:SRE A确认多台应用服务器无响应,判断为核心服务中断。

14:10:00 - 启动应急响应流程:SRE A联系团队负责人B,并通过内部沟通工具拉起故障处理群。

14:15:00 - 开发团队介入:后端开发负责人C及核心开发人员D、E加入故障处理群,开始协同排查。

14:20:00 - 初步怀疑:SRE团队怀疑是数据库连接池耗尽或网络问题。

14:25:00 - 数据库团队介入:数据库管理员F加入,检查数据库状态,报告数据库正常。

14:30:00 - 排查方向调整:SRE团队和开发团队转向应用层和缓存服务排查。

14:45:00 - 发现异常流量:SRE A发现Web服务器接收到异常高流量,判断为DDoS攻击或恶意爬虫。

14:50:00 - 安全团队介入:安全团队负责人G加入,启动流量清洗和防护措施。

15:00:00 - 流量清洗生效:安全团队通过流量清洗设备阻断异常流量。

15:10:00 - 服务逐渐恢复:核心电商服务响应时间开始下降,部分用户可正常访问。

15:30:00 - 缓存服务异常:开发团队D发现部分缓存服务负载过高,怀疑受流量冲击影响。

15:45:00 - 重启缓存服务:开发团队D决定重启异常缓存服务。

15:55:00 - 服务完全恢复:所有核心电商服务恢复正常,响应时间稳定。

16:00:00 - 宣布故障解除:团队负责人B在内部群宣布故障解除,并安排后续复盘会议。

分析成果:

通过时间线复盘,团队可以快速:

- 识别响应不足点:从初次告警到SRE团队介入再到启动应急响应流程之间存在一定时间差,可以分析是否能进一步自动化告警响应或加速团队召集。

- 评估决策滞后点:在14:20怀疑数据库问题,直到14:50才发现异常流量。这30分钟的排查方向偏差导致了宝贵时间的浪费。可以探讨如何快速排除或确认不同故障可能性。

- 优化团队协作:安全团队在14:50才介入,而异常流量在14:45已初步发现。可以考虑将流量异常检测和安全团队的联动提前到P1告警初期。

- 发现连锁反应:异常流量不仅导致服务中断,还对缓存服务造成冲击,需要独立处理。

- 量化恢复时间:从事件发生到服务完全恢复,总共耗时1小时55分钟。

Pro-Tip: 在构建时间线时,不仅要记录事件本身,还要记录事件发生的原因(如果已知)、执行者、决策点和任何观察到的影响。使用颜色编码(例如,红色表示问题,绿色表示解决措施)可以增强时间线的可读性和分析效率。

E. 事件序列分析(Event Sequence Analysis)

1. 模型描述与核心理念

事件序列分析是一种来自数据科学和统计学的方法,用于分析在时间序列数据中事件发生的顺序、频率、持续时间以及模式。它关注的是一系列离散事件如何随着时间演进,以及这些事件序列中是否存在有意义的模式、异常行为或因果关联。核心理念是通过对大规模事件日志或行为数据进行挖掘,揭示隐藏的流程、用户行为路径或系统运作规律。

2. 应用场景与优势

- 用户行为分析:识别用户在网站或应用中的典型浏览路径、转化路径或流失模式。

- 系统日志分析:在IT运维中,发现系统故障前的事件序列模式,进行预警和故障诊断。

- 金融欺诈检测:识别异常交易行为序列,帮助识别欺诈模式。

- 医疗健康:分析患者就医路径、用药序列,优化治疗方案。

- 工业物联网:监测设备运行日志,预测故障,优化维护。

3. 实训案例:用户行为路径异常检测

背景: 某电商平台近期发现其移动应用的用户转化率有所下降,但具体原因不明。运营团队怀疑是用户在购买路径中的某个环节遇到了问题,或出现了非预期的行为模式导致流失。他们需要识别异常的用户行为序列。

应用步骤:

- 日志数据收集与预处理:

从电商平台的用户行为日志中收集数据。每条日志记录包含用户ID、事件类型(例如:浏览商品、添加到购物车、进入结算页、支付成功、退出应用等)、事件发生时间。- 示例数据 (简化):

| 用户ID | 事件类型 | 时间 |

|---|---|---|

| User1 | 浏览商品A | 2025-01-01 10:00 |

| User1 | 浏览商品B | 2025-01-01 10:05 |

| User1 | 添加到购物车 | 2025-01-01 10:10 |

| User1 | 进入结算页 | 2025-01-01 10:15 |

| User1 | 支付成功 | 2025-01-01 10:20 |

| User2 | 浏览商品C | 2025-01-01 11:00 |

| User2 | 浏览商品C | 2025-01-01 11:02 |

| User2 | 退出应用 | 2025-01-01 11:05 |

| User3 | 浏览商品D | 2025-01-01 12:00 |

| User3 | 添加到购物车 | 2025-01-01 12:05 |

| User3 | 浏览商品E | 2025-01-01 12:10 |

| User3 | 退出应用 | 2025-01-01 12:15 |

-

序列模式挖掘:

使用序列模式挖掘算法(如PrefixSpan, GSP等)或简单的频率统计,识别最常见的用户行为路径。- 典型成功转化路径:

- 浏览商品 → 添加到购物车 → 进入结算页 → 支付成功 (高频、高转化率)

- 典型流失路径:

- 浏览商品 → 退出应用 (高频)

- 浏览商品 → 添加到购物车 → 退出应用 (中频)

- 浏览商品 → 添加到购物车 → 进入结算页 → 退出应用 (低频,但值得关注)

- 典型成功转化路径:

-

异常序列识别:

定义“异常”的标准。例如,与典型成功路径偏差大、或在关键转化点(如“进入结算页”后)频繁中断的路径。- 示例异常序列:

- 浏览商品 → 添加到购物车 → 反复刷新购物车 → 退出应用

- 浏览商品 → 添加到购物车 → 进入结算页 → 长时间停留无操作 → 退出应用

- 浏览商品 → 添加到购物车 → 进入结算页 → 返回商品详情页 → 退出应用

- 浏览商品 → 添加到购物车 → 多次修改数量但未结算 → 退出应用

- 示例异常序列:

分析成果:

通过事件序列分析,运营团队可以:

- 发现用户在特定步骤流失:例如,发现大量用户在“进入结算页”后没有继续支付,而是直接退出。这表明结算页可能存在问题(如运费过高、支付选项少、表单复杂)。

- 识别非预期行为模式:发现用户反复刷新购物车、长时间停留或来回跳转。这可能是产品功能不明确、用户犹豫、或存在技术故障的信号。

- 针对“反复刷新购物车”:可能存在价格波动、库存显示不准确或购物车加载缓慢的问题。

- 针对“长时间停留结算页”:可能是支付流程卡顿、信息填写困难、或优惠券使用规则不清晰。

- 针对“返回商品详情页”:用户可能对商品信息仍有疑问,或发现其他商品进行对比。这提示商品详情页的信息完整性或对比功能待优化。

- 定位技术故障或用户体验问题:这些异常序列为产品经理和开发团队提供了具体线索,指导他们去检查对应的页面加载速度、交互设计、支付接口稳定性或信息展示逻辑。

Common Pitfall: 事件序列分析的有效性高度依赖于高质量、细粒度的日志数据。如果日志事件定义不清晰、缺失关键信息或存在重复,将难以准确识别序列模式。同时,异常行为的定义需要结合业务场景和用户画像,避免将少量正常但罕见的行为误判为异常。

III. 解构流程本质:流程分析模型

流程分析侧重于分解事件为一系列步骤,并理解步骤之间的逻辑流,从而揭示“如何”完成一项任务或达成一个目标。它帮助我们从结构层面理解运作机制。

A. 从步骤到系统:洞察流程结构

任何组织活动都围绕着一系列流程展开。这些流程由特定的步骤、决策点、参与者和资源构成,它们共同定义了工作是如何被完成的。流程分析模型的目标是提供一种标准化的语言和可视化方法,将这些隐性的、复杂的流程显性化、结构化,从而识别效率低下、冗余、瓶颈和改进机会。

B. 流程图(Flowchart)

1. 模型描述与核心理念

流程图是一种通用的图形化工具,用于表示过程的步骤、决策点、顺序和流向。它使用一系列标准化的图形符号(如矩形表示活动,菱形表示决策,箭头表示流向,椭圆形表示开始/结束)来描述从起点到终点的整个过程。流程图的核心理念是通过可视化方式,清晰、逻辑地展现一个过程的运作方式,使其易于理解、沟通和分析。

2. 应用场景与优势

- 过程文档化:清晰记录现有流程,作为培训和标准操作程序的依据。

- 问题识别:通过可视化,快速发现流程中的冗余、循环、瓶颈或不必要的决策点。

- 流程优化:帮助团队共同分析和设计更高效、更简化的新流程。

- 沟通协作:作为跨部门沟通流程的有效工具,减少误解。

- 软件开发:设计算法逻辑或程序执行流程。

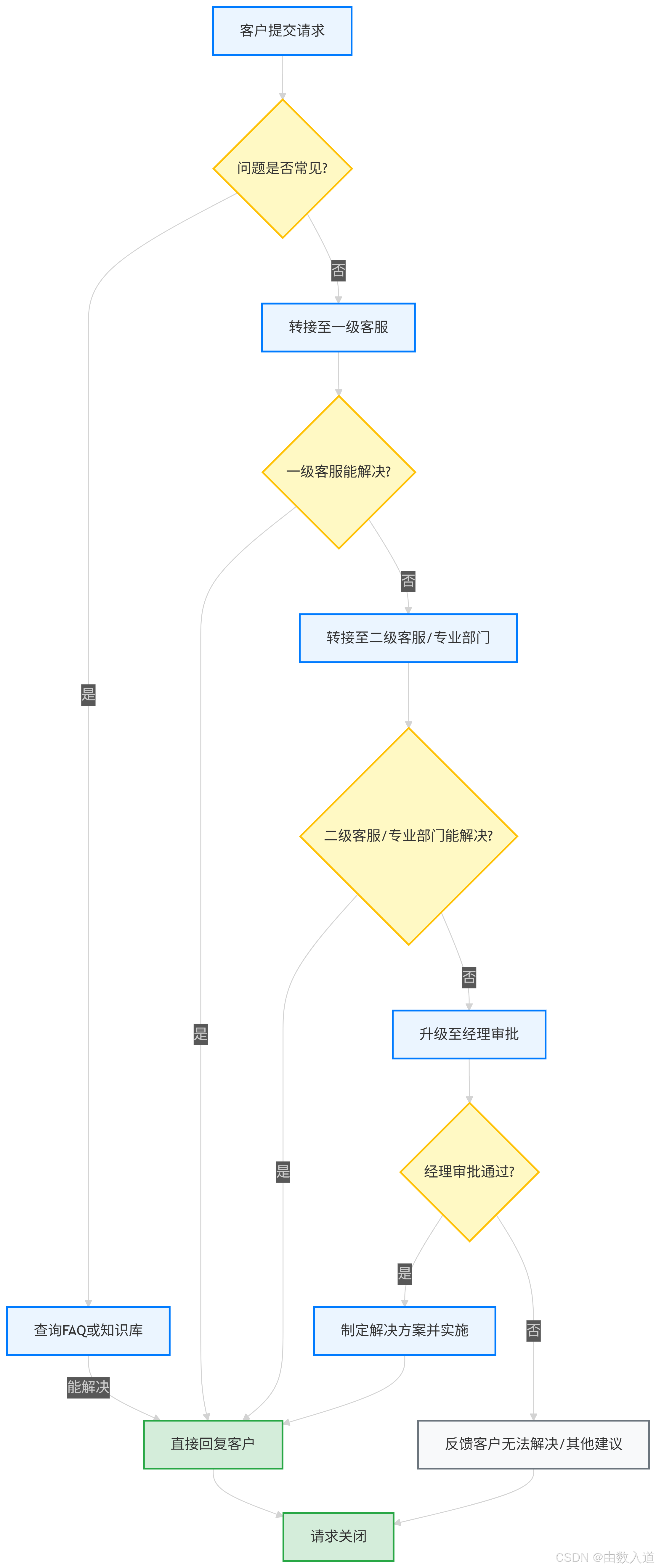

3. 实训案例:客户服务请求处理流程优化

背景: 某公司客户服务部门经常收到客户关于“投诉处理效率低”的反馈。客户抱怨处理周期长,多次转接部门,且有时问题没有得到彻底解决。为了提升客户满意度,公司决定优化现有的客户服务请求处理流程。

应用步骤:

-

绘制现状流程图:

客户服务团队首先通过访谈、观察和记录,绘制出当前的客户服务请求处理流程。

-

识别冗余步骤或决策点:

- 多层级转接:存在一级客服、二级客服/专业部门、经理审批等多层级转接,增加了处理时间。

- 重复查询:客户可能在提交请求前已经查过FAQ,但流程仍引导一级客服再次查询。

- 信息丢失:多次转接可能导致客户信息和问题背景在传递中丢失。

- 客户等待时间长:每个转接环节和审批环节都增加了客户的等待时间。

-

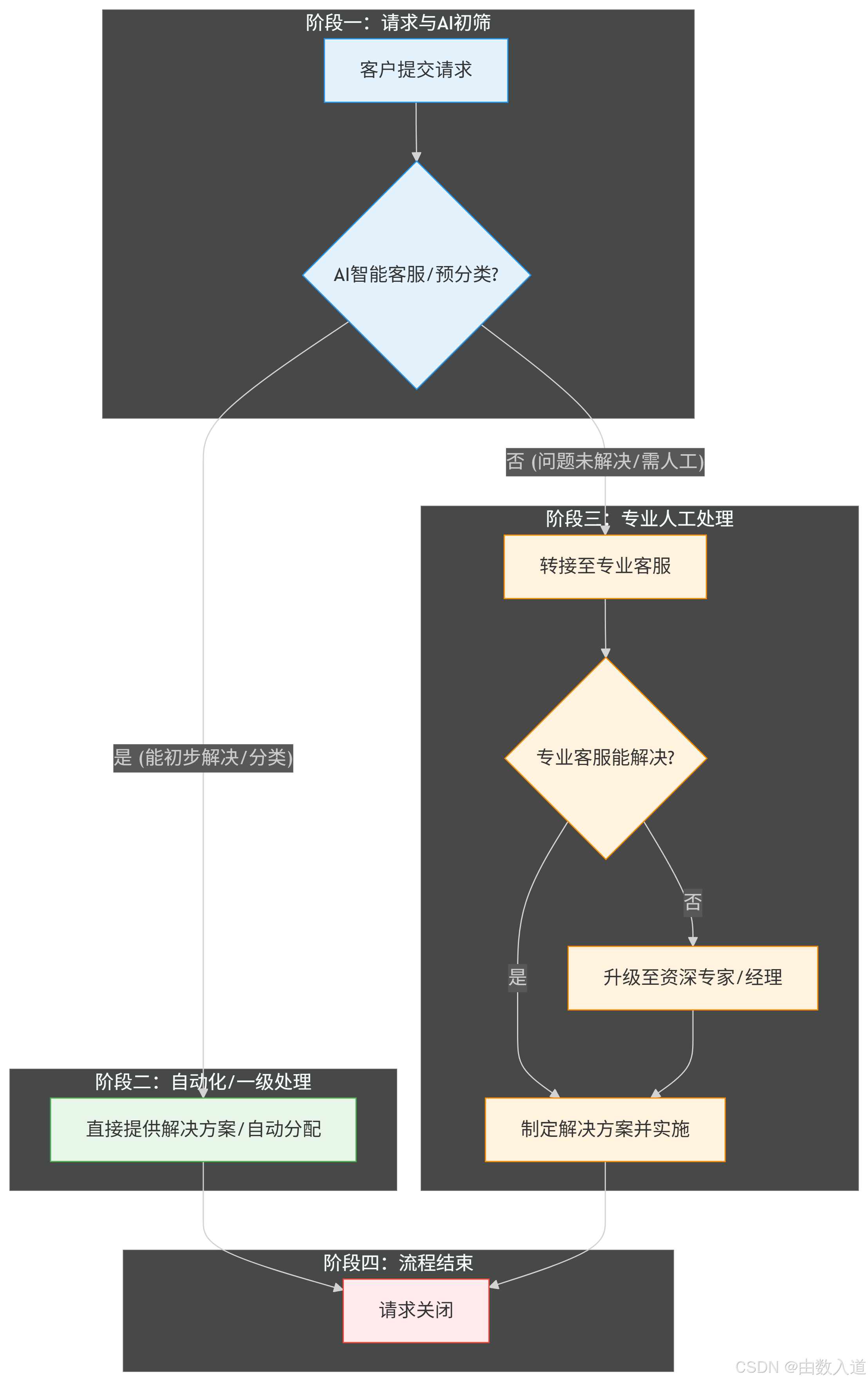

设计优化流程:

团队讨论并提出优化方案,绘制新的流程图。

分析成果:

通过流程图优化,公司可以实现:

- 简化流程:减少了多层级的转接,特别是通过引入AI智能客服进行预分类和初步解决,能显著降低一级客服的工作量,并缩短客户等待时间。

- 减少审批环节:将一些常见或标准化的问题处理权限下放给专业客服,减少对经理审批的依赖。

- 提升客户满意度:客户的问题能够更快速、更精准地得到解决,减少了重复沟通和等待。

- 提升效率:客服人员能够更专注于解决复杂问题,整体处理效率提升。

- 清晰职责:优化后的流程图明确了AI、专业客服、资深专家/经理在不同阶段的职责,避免推诿。

Pro-Tip: 在绘制流程图时,始终从用户的视角或价值流的视角出发,识别哪些步骤是增值的,哪些是非增值的。鼓励跨部门团队成员共同参与,确保流程图能够真实反映实际操作,并最大化优化效果。

C. 业务流程建模(Business Process Modeling, BPM)

1. 模型描述与核心理念

业务流程建模(BPM)是一套综合性的方法论和工具,用于设计、分析、执行、监控和优化组织内部或组织间的业务流程。它通常采用标准化的符号系统,如业务流程建模标注(BPMN),以图形方式描述业务流程的端到端视图。BPMN图比传统流程图更具表达力,能详细描述流程中的活动、事件、网关(决策点)、泳道(参与者/部门)、消息流和数据对象等。BPM的核心理念是将业务流程视为组织的“DNA”,通过清晰的建模,实现流程的标准化、自动化和持续改进,以提升效率、降低成本、增强敏捷性。

2. 应用场景与优势

- 流程标准化与自动化:为流程自动化系统(BPM Suites)提供蓝图。

- 流程重组与优化:识别现有流程的瓶颈和冗余,设计更高效的流程。

- 合规性与审计:清晰记录流程,确保符合行业规范和内部审计要求。

- 系统集成:作为不同系统之间数据流和事件触发的指导。

- 组织变革管理:沟通新流程,帮助员工理解其角色和职责。

3. 实训案例:新员工入职流程数字化改造

背景: 某中型企业随着业务扩张,新员工入职数量剧增。但现有入职流程依赖大量纸质文档、人工通知和跨部门邮件沟通,导致效率低下、信息丢失、新员工体验不佳(例如:电脑配置慢、工位未准备、培训信息不及时)。公司决定对新员工入职流程进行数字化改造,提升效率和体验。

应用步骤:

-

BPMN建模(现状分析):

首先,通过访谈HR、行政、IT、部门经理和新员工,绘制出现状的BPMN图,识别所有参与者、任务、事件和流向。

![![[Pasted image 20251029051759.png]]](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/d253013b0f674c6185d9d381afa55d97.png)

问题点:

- 人工通知多:HR需要手动邮件/电话通知多个部门,易遗漏。

- 信息不同步:各部门独立工作,信息不及时,如IT配置好电脑,新员工却未接到通知。

- 等待时间长:新员工报道后,可能需要等待电脑配置或工位准备。

- 职责不清晰:某些环节的责任主体不明确,导致流程中断。

-

BPMN建模(目标优化流程):

设计新的数字化入职流程,引入BPM系统或自动化平台。

![![[Pasted image 20251029052145.png]]](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/676823491e244b8882ab02c33f1a830e.png)

分析成果:

通过BPMN建模并引入BPM系统,公司可以:

- 建立标准化、可追踪的流程:所有入职任务都在BPM系统中统一管理,进度实时可见。

- 实现自动化通知与任务分配:消除了人工通知的低效和错误,确保信息及时传递。

- 提升效率与协同:各部门任务并行处理,并通过系统同步状态,避免重复工作和等待。

- 优化新员工体验:新员工在入职前即可了解流程,报道当天各项准备就绪,快速融入。

- 支持数据分析:BPM系统可以记录每个任务的开始、结束时间,为后续的流程改进提供数据支撑。

Pro-Tip: 在进行BPMN建模时,不仅仅是画图,更要深入理解每个泳道(参与者)和池(整个组织或外部协作方)的职责,以及消息流(跨泳道的信息交互)和顺序流(同一泳道内任务的先后顺序)。这有助于发现流程中的真实痛点和自动化潜力。

D. 价值流图(Value Stream Mapping, VSM)

1. 模型描述与核心理念

价值流图(Value Stream Mapping, VSM)是一种精益管理工具,最初源于丰田生产系统。它通过图形化方式,展示产品或服务从原材料到最终交付给客户的整个过程中,所有信息流和物料流的活动。VSM的核心理念是识别和区分“增值活动”(直接为客户创造价值的活动)和“非增值活动”(浪费,如等待、搬运、过度加工等),并致力于消除非增值活动,从而缩短整个流程的周期时间、提高效率和质量。

2. 应用场景与优势

- 精益制造:识别生产线上的浪费,优化物料流和信息流。

- 服务业:分析服务交付过程,缩短客户等待时间,提升服务质量。

- 软件开发:分析从需求到部署的DevOps流程,加速价值交付。

- 供应链管理:优化供应链的物料和信息传递,降低库存和成本。

- 流程改进项目:作为启动精益改进活动的起点,可视化当前状态和设计未来状态。

3. 实训案例:生产线物料配送流程的精益改造

背景: 某汽车零部件制造厂的装配线经常出现物料短缺或堆积问题。物料配送人员需要往返于仓库和生产线之间,耗时且效率不高,导致生产线偶尔停滞,或因等待物料而无法满负荷运行。工厂希望通过精益改造,优化物料配送流程,提高生产效率。

应用步骤:

- 绘制当前状态图(Current State Map):

团队从生产线开始,逆向追踪物料流,并同时追踪信息流。记录每个步骤的活动、时间、库存、人员和信息传递方式。

关键数据收集 (示例):

* 客户需求:每天生产1000个零件

* 仓库接收订单:每天2次,人工录入ERP

* 订单处理时间:平均2小时

* 备料时间:平均4小时 (查找、拣选、包装)

* 备料区库存:平均500个零件 (等待配送)

* 配送距离:仓库到生产线500米

* 配送时间:单程15分钟 (人工叉车)

* 生产线前库存:平均200个零件 (等待使用)

* 使用速度:每小时100个零件

* 信息流:生产计划员邮件通知仓库,仓库人工录入ERP,配送人员根据纸质清单配送。

分析当前状态:

* 总交付周期 (Lead Time):客户下单到物料送到产线 = 2h (订单处理) + 4h (备料) + 0.25h (配送) + 等待时间 + ERP录入时间 ≈ 12-16小时 (包含大量等待)。

* 增值时间 (Value-Added Time):备料和配送的实际操作时间,可能只有几小时。

* 浪费:

* 等待 (Waiting):备料区库存等待配送,生产线等待物料。

* 搬运 (Transportation):长距离配送,人工搬运效率低。

* 过度加工 (Over-processing):人工录入ERP,纸质清单。

* 库存 (Inventory):备料区和产线前的大量库存,掩盖问题。

-

设计未来状态图(Future State Map):

基于对当前状态的分析和浪费的识别,团队设计一个优化的未来状态流程,消除浪费,引入精益原则。

优化措施 (示例):

- 引入电子看板系统(Kanban):生产线物料即将耗尽时,自动发送电子信号给仓库,触发补货。

- 优化信息流:生产计划系统与仓库管理系统(WMS)直接集成,订单自动生成。

- 物料超市(Material Supermarket):在生产线附近设置小型物料超市,存放常用物料,减少长距离配送。

- 牛奶路线(Milk Run)配送:固定路线、固定时间的小批量高频配送,替代按需配送。

- 减少库存:通过Kanban和高频配送,将生产线前库存和备料区库存降到最低。

-

制定实施计划:

列出实现未来状态所需的具体行动计划、时间表和负责人。

分析成果:

通过价值流图的精益改造,工厂可以实现:

- 大幅缩短总交付周期:从12-16小时缩短至几小时甚至更短,因为消除了大量等待和信息传递延迟。

- 减少库存:通过Kanban和牛奶路线配送,降低了在制品库存(WIP),减少资金占用和仓储空间。

- 优化配送效率:高频、小批量、固定路线的配送模式,提高了配送人员的工作效率和物料及时性。

- 提升生产节拍和稳定性:物料供应更及时、更稳定,生产线停滞情况减少。

- 清晰识别浪费:VSM工具本身就强调对增值和非增值活动的区分,让团队对浪费有清晰的认知。

Pro-Tip: 绘制VSM时,信息流和物料流要并行绘制。不要过早地跳到“解决方案”,而是要花足够的时间详细描绘“当前状态”,因为真正的改进机会往往隐藏在那些不被注意的细节和浪费之中。

E. 过程挖掘(Process Mining)

1. 模型描述与核心理念

过程挖掘(Process Mining)是一种新兴的数据科学技术,它从信息系统(如ERP、CRM、BPM系统、物联网设备)的事件日志中提取信息,以发现、监控和改进实际业务流程。与传统的基于访谈或观察的流程建模不同,过程挖掘是基于真实的、客观的事件数据来构建流程模型的。它的核心理念是“从数据中学习流程”,通过算法分析事件日志,自动发现实际发生的流程路径、识别流程偏差、发现瓶颈和预测未来行为。

2. 应用场景与优势

- 流程发现:根据事件日志自动生成实际流程模型,而非假设的理想模型。

- 合规性检查:将实际流程与预定义的合规模型进行比较,识别违规行为。

- 性能分析:识别流程中的瓶颈、返工、等待时间,量化效率低下点。

- 根因分析:通过对比异常路径和正常路径,帮助定位问题原因。

- 流程预测:基于历史数据预测流程的未来走向或异常。

3. 实训案例:ERP系统采购流程合规性审计

背景: 某大型制造企业的采购部门使用ERP系统进行采购操作。由于流程复杂且涉及多个层级和部门,管理层怀疑存在一些采购流程未严格遵循内部规定(如审批层级跳过、供应商选择不当、交货延期)。为了进行一次全面的内部审计并提升合规性,公司决定采用过程挖掘技术。

应用步骤:

-

从ERP日志提取事件数据:

从ERP系统的数据库中提取与采购流程相关的事件日志。这些日志需要包含以下关键信息:- Case ID(案例ID):唯一标识一个采购订单(例如:采购订单号 PO2025001)。

- Activity(活动名称):流程中的具体步骤(例如:创建采购申请、提交审批、审批通过、选择供应商、创建采购订单、接收货物、发票匹配、支付)。

- Timestamp(时间戳):事件发生的精确时间。

- Resource(资源):执行该活动的个人或系统(例如:采购员A、经理B、系统管理员)。

- 可选信息:供应商ID、金额、物料类型等。

示例事件日志 (部分):

| Case ID | Activity | Timestamp | Resource |

|---|---|---|---|

| PO2025001 | 创建采购申请 | 2025-03-01 09:00:00 | 采购员A |

| PO2025001 | 提交审批 | 2025-03-01 09:05:00 | 采购员A |

| PO2025001 | 经理审批通过 | 2025-03-01 10:00:00 | 经理B |

| PO2025001 | 选择供应商 | 2025-03-01 10:30:00 | 采购员A |

| PO2025001 | 创建采购订单 | 2025-03-01 10:45:00 | 采购员A |

| PO2025001 | 接收货物 | 2025-03-10 15:00:00 | 仓库员X |

| PO2025001 | 发票匹配 | 2025-03-11 09:00:00 | 财务C |

| PO2025001 | 支付 | 2025-03-12 11:00:00 | 财务C |

| PO2025002 | 创建采购申请 | 2025-03-02 09:30:00 | 采购员D |

| PO2025002 | 提交审批 | 2025-03-02 09:35:00 | 采购员D |

| PO2025002 | 跳过经理审批 | ||

| PO2025002 | 选择供应商 | 2025-03-02 10:00:00 | 采购员D |

| PO2025002 | 创建采购订单 | 2025-03-02 10:15:00 | 采购员D |

| PO2025003 | 创建采购申请 | 2025-03-03 10:00:00 | 采购员E |

| PO2025003 | 提交审批 | 2025-03-03 10:05:00 | 采购员E |

| PO2025003 | 经理审批通过 | 2025-03-03 10:30:00 | 经理F |

| PO2025003 | 选择供应商 | 2025-03-03 11:00:00 | 采购员E |

| PO2025003 | 创建采购订单 | 2025-03-03 11:15:00 | 采购员E |

| PO2025003 | 接收货物 | 2025-03-15 16:00:00 | 仓库员Y |

| … |

-

发现实际流程模型:

使用过程挖掘工具(如ProM, Disco, Celonis)导入事件日志,工具会自动发现和可视化实际发生的采购流程模型。这个模型可能与组织预设的理想流程模型存在差异。

-

偏差分析与合规性检查:

将发现的实际流程模型与组织定义的“理想流程”或“合规性规则”进行对比。- 识别审批跳过:例如,发现一些采购订单从“提交审批”直接跳转到“选择供应商”或“创建采购订单”,而没有经过“经理审批通过”的活动(如示例数据中的PO2025002)。这直接违反了内部审批规定。

- 发现异常路径:识别出那些发生频率较低但可能指示问题的流程路径。例如,某些采购订单在“接收货物”后经历了“退货”或“争议处理”环节,这可能表明供应商质量问题或采购环节存在缺陷。

- 量化不合规行为:过程挖掘工具可以统计有多少比例的案例遵循理想路径,有多少比例的案例存在偏差,以及最常见的偏差模式是什么。

分析成果:

通过过程挖掘,企业审计团队和管理层可以:

- 发现流程与规范的偏差:客观、量化地发现实际操作中存在的审批跳过、异常流转等不合规行为,而非仅仅依靠抽样审计。

- 定位效率低下点和瓶颈:通过分析活动之间的平均持续时间,识别哪些环节等待时间过长,哪些资源(人员)是瓶颈。例如,发现某个经理的审批活动总是耗时最长。

- 改进流程设计:基于真实数据发现的问题,可以有针对性地优化流程设计,例如,针对小额采购引入自动化审批,或加强对高风险采购的审批提醒。

- 量化不合规行为的影响:通过将不合规路径与其他业务指标(如采购成本、交货时间)关联,评估不合规行为对业务绩效的实际负面影响。

- 支持持续监控:过程挖掘工具可以持续监控新的事件日志,一旦出现新的偏差或潜在问题,及时发出预警。

Pro-Tip: 进行过程挖掘时,事件日志的质量是关键。确保Case ID、活动名称、时间戳和资源信息准确、完整且一致。在解释挖掘结果时,应结合业务背景,避免机械地解读数据,因为某些看似“异常”的流程可能在特定业务场景下是合理的。

IV. 追溯问题根源:归因分析模型

归因分析旨在确定每个节点或步骤的原因、责任或影响因素,它帮助我们回答“为什么”会发生某个事件或出现某个结果。这不仅涉及技术层面的故障诊断,也常常深入到心理学和社会学层面。

A. 从现象到本质:深入挖掘问题成因

当一个问题出现时,人们的本能反应常常是寻找一个简单的、显而易见的解释。然而,表面现象往往只是冰山一角,真正的根源可能深藏不露。归因分析模型提供了一套结构化的方法,帮助我们超越表面症状,系统性地挖掘问题的深层原因,识别责任主体(无论是人、系统、环境或流程),从而制定有效、持久的解决方案。这要求我们批判性地审视初始假设,避免常见的认知偏见。

B. 归因理论(Attribution Theory)

1. 模型描述与核心理念

归因理论是社会心理学的一个分支,研究人们如何解释自己或他人的行为和事件的原因。它关注的是人们如何将事件归因于内部因素(如个人特质、能力、努力)或外部因素(如情境、环境、运气、任务难度)。归因理论的核心理念是,人们通过归因过程来理解世界,但这个过程并非总是客观理性,常常受到各种认知偏见的影响,例如:

- 基本归因错误 (Fundamental Attribution Error):倾向于将他人的行为归因于内部特质,而忽视情境因素。

- 自我服务偏见 (Self-Serving Bias):将自己的成功归因于内部因素,将失败归因于外部因素。

- 行动者-观察者偏差 (Actor-Observer Bias):作为行动者,倾向于将自己的行为归因于情境;作为观察者,倾向于将他人的行为归因于特质。

2. 应用场景与优势

- 团队协作与冲突管理:理解团队成员对事件结果的不同解释,化解矛盾。

- 绩效评估:客观分析员工绩效的内在和外在驱动因素,提供更公平的反馈。

- 客户关系管理:理解客户对产品或服务问题的原因归因,提升沟通效果。

- 事故调查:在安全事故或操作失误中,避免简单地将责任归咎于个人,深入分析系统和环境因素。

- 个人成长与反思:帮助个人更客观地分析自己的成功与失败,避免陷入消极归因模式。

3. 实训案例:团队项目失败的归因偏差识别

背景: 某跨部门协作的营销项目未能按期交付,且效果远低于预期。项目结束后,团队内部出现相互指责的情况:

- 营销部负责人A:认为销售部支持不足,渠道推广不力。

- 销售部负责人B:认为营销部提供的产品宣传材料吸引力不够,目标客户定位不准。

- 技术部负责人C:抱怨营销和销售部门需求频繁变更,导致开发进度受阻。

- 高层管理D:认为各部门缺乏协作精神,个人责任心不强。

应用步骤:

-

收集各方视角与初始归因:

组织项目复盘会议,让各方陈述自己对项目失败原因的看法。记录下他们的初步归因。- 营销部A:外部归因——销售部支持不足 (销售部能力问题)、渠道推广不力 (外部资源问题)。

- 销售部B:外部归因——营销部材料差 (营销部能力问题)、客户定位不准 (营销部策略问题)。

- 技术部C:外部归因——需求频繁变更 (营销/销售部门外部环境变化)。

- 高层D:内部归因——缺乏协作精神 (团队特质)、责任心不强 (个人特质)。

-

识别归因偏见:

分析这些初步归因,识别其中可能存在的认知偏见。- 基本归因错误:

- 高层D将失败归因于“缺乏协作精神”、“责任心不强”,而可能忽视了项目初期资源不足、跨部门沟通机制缺失等情境因素。

- A、B、C在指责对方部门时,也倾向于将其归因于对方部门的能力或特质,而非整个协作流程或外部环境的变化。

- 自我服务偏见:

- 各部门在解释自己部门的表现时,可能倾向于将其归因于外部障碍(例如营销部会说市场竞争激烈,销售部会说客户预算缩减,技术部会说开发工具限制),以保护自己的积极形象。

- 行动者-观察者偏差:

- 技术部C(行动者)将自己的延期归因于“需求频繁变更”(情境),而营销部A或销售部B(观察者)可能将其归因于“技术部开发能力不足”(特质)。

- 基本归因错误:

-

客观分析情境因素与系统性问题:

引导团队成员跳出个人或部门的视角,共同探讨可能被忽视的情境因素和系统性问题。- 情境因素:

- 项目启动时,市场调研是否充分?

- 是否有明确且稳定的需求文档?

- 跨部门沟通机制是否顺畅,是否有专门的协调人?

- 是否有共享的进度跟踪工具?

- 项目预算和人员配置是否合理?

- 外部市场环境是否发生了重大变化?

- 系统性问题:

- 公司是否存在“部门墙”文化?

- 绩效考核机制是否鼓励部门间协作?

- 需求管理流程是否健全?

- 风险管理机制是否完善?

- 情境因素:

分析成果:

通过归因理论的应用,项目团队和高层可以:

- 促进团队客观反思:帮助团队成员认识到归因偏见的存在,从“指责”转向“理解”,促进更健康的团队对话。

- 改善沟通与协作:当各方意识到问题可能是系统性的而非个人性的时,更容易放下防备,共同寻找解决方案。

- 识别深层原因:发现真正导致项目失败的根源,例如:

- 需求管理流程缺陷:导致需求频繁变更。

- 跨部门沟通机制不畅:信息传递不及时、不透明。

- 资源分配不合理:导致某些部门工作量饱和,无法有效支持。

- 早期风险识别不足:未能预见到市场变化或技术挑战。

- 制定合理改进措施:基于深层原因,制定更具针对性和长效的改进方案,例如:

- 建立跨部门项目协调会议制度。

- 引入统一的需求管理平台。

- 优化项目初期风险评估流程。

- 调整绩效考核,增加协作指标。

Common Pitfall: 在应用归因理论时,最常见的挑战是克服人们根深蒂固的认知偏见。作为引导者,需要保持中立,鼓励开放和批判性思维,避免在讨论中加剧偏见。

C. 根本原因分析(Root Cause Analysis, RCA)

1. 模型描述与核心理念

根本原因分析(RCA)是一组系统化的方法,用于识别问题的最深层原因,而不是仅仅解决其表面症状。它的核心理念是,如果只解决表面问题,问题很可能会复发。RCA的目标是找到那些一旦被消除,就能防止问题再次发生的根本性因素。常用的RCA工具包括:

- 5 Whys:通过连续地问“为什么”,层层深入地探究问题的根本原因。通常问到5次左右即可达到足够深度,但这不是严格限制。

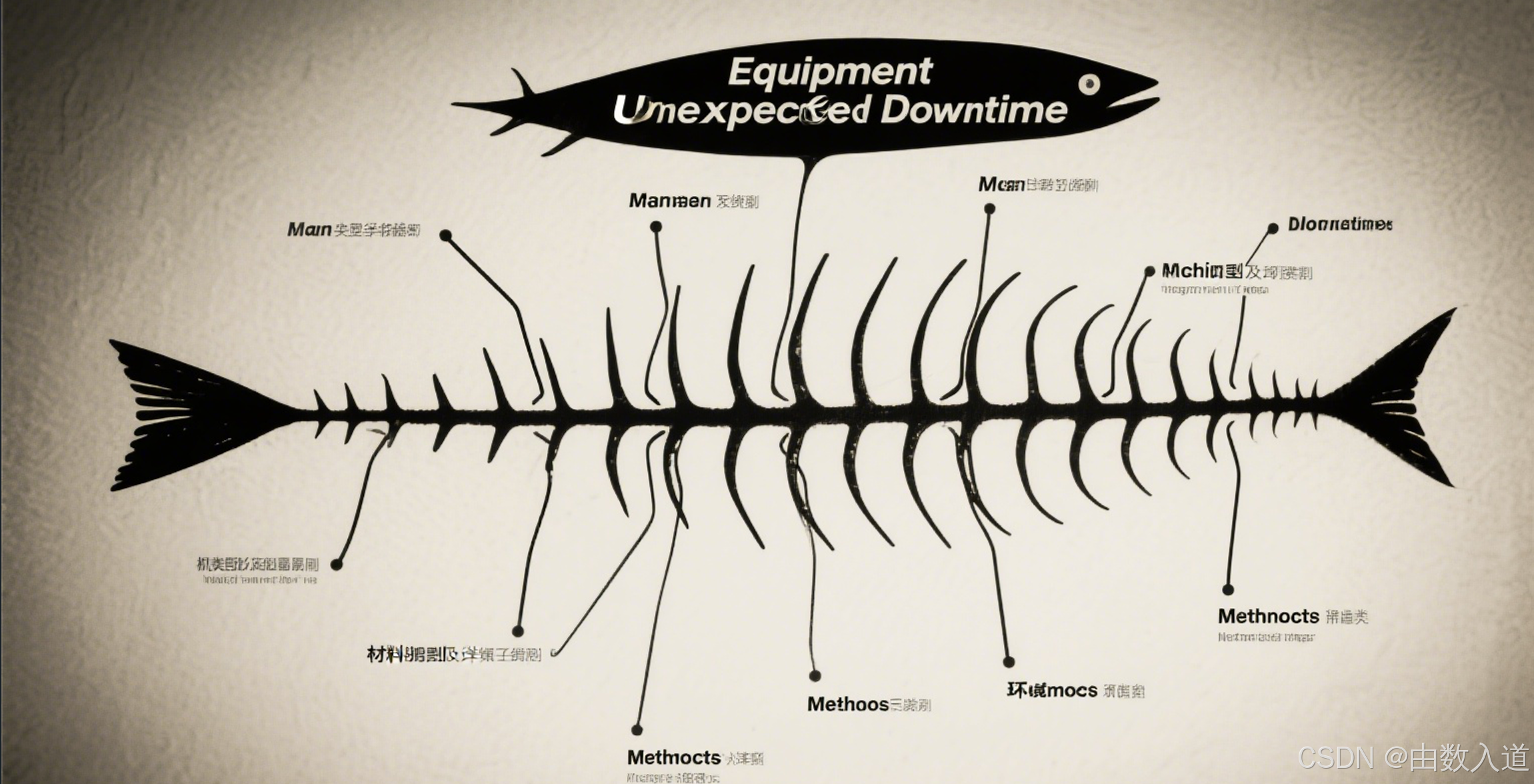

- 因果图(Cause-and-Effect Diagram):也称为鱼骨图或石川图(Ishikawa Diagram),它将问题结果放在“鱼头”,然后将可能的原因分为不同的类别(通常是“人、机、料、法、环”——人、机器、材料、方法、环境),并进一步细化每个类别下的具体原因。

2. 应用场景与优势

- 质量管理:产品缺陷、服务质量问题、生产事故的根本原因定位。

- IT运维:系统故障、网络中断、应用崩溃的根本原因分析,防止复发。

- 安全管理:工伤事故、信息安全事件的根本原因调查。

- 项目管理:项目延期、成本超支、范围蔓延的深层原因识别。

- 任何复杂问题解决:RCA是通用型的分析工具,适用于各种需要追溯问题根源的场景。

3. 实训案例:生产设备意外停机的RCA

背景: 某半导体工厂的关键蚀刻设备最近频繁出现意外停机,每次停机都导致生产线中断,造成重大经济损失和交货延误。工厂决定进行根本原因分析,彻底解决这一问题。

应用步骤:

-

问题定义:

明确的问题陈述:关键蚀刻设备每月平均发生3次意外停机,每次停机平均持续2小时,导致生产损失和额外维护成本。 -

数据收集:

- 停机日志:记录每次停机的时间、持续时间、初步原因。

- 维护记录:过去的维护活动、更换部件、故障维修历史。

- 操作日志:操作员的日常操作记录。

- 环境数据:车间温度、湿度、电压波动记录。

- 访谈:操作员、维护工程师、生产主管。

-

5 Whys分析:

假设最近一次停机是“设备A意外停机”,我们开始追问:- Q1:为什么设备A意外停机?

A1:因为设备过热,触发了安全保护机制自动关机。 - Q2:为什么设备会过热?

A2:因为冷却液循环不畅,散热效率降低。 - Q3:为什么冷却液循环不畅?

A3:因为冷却液过滤器堵塞,且冷却泵的性能下降。 - Q4:为什么冷却液过滤器会堵塞且冷却泵性能下降?

A4:因为冷却液更换不及时,且冷却泵的日常检查和预防性维护不足。 - Q5:为什么冷却液更换不及时,且预防性维护不足?

A5:根本原因:现有维护计划不完善,缺乏对冷却液和泵的定期检测与更换标准;同时,维护人员缺乏相关培训,未能严格执行有限的维护规程。

- Q1:为什么设备A意外停机?

-

因果图(鱼骨图)分类分析:

将“设备意外停机”作为鱼头,然后分解为“人、机、料、法、环”五大类原因。

- 人(Man):

- 操作员未按SOP操作(误操作)

- 维护人员培训不足(缺乏知识)

- 维护人员责任心不强(未严格执行规程)

- 缺乏跨部门沟通(操作与维护信息不同步)

- 机(Machine):

- 冷却泵磨损,性能下降(老化)

- 传感器故障,温度读数不准(硬件故障)

- 线路老化,供电不稳定(电气问题)

- 设备设计缺陷(散热不足)

- 料(Material):

- 冷却液品质不佳(杂质多)

- 冷却液更换周期过长(耗材管理)

- 备件不足或质量差(更换部件)

- 法(Method):

- 维护计划不完善(缺乏预防性维护策略)

- SOP不清晰或缺失(操作指导)

- 故障诊断流程不规范(排查效率低)

- 缺乏质量检查标准(维护后验证)

- 环(Environment):

- 车间温度过高(环境控制)

- 供电电压不稳定(外部电力)

- 灰尘或杂质多(污染)

- 人(Man):

分析成果:

结合5 Whys和鱼骨图分析,可以识别出以下根本原因:

- 维护计划不足:缺乏对冷却液和冷却泵等关键部件的预防性维护计划和更换标准。

- 培训缺陷:操作员和维护工程师缺乏关于设备散热系统维护的专业培训,未能识别早期故障迹象。

- SOP执行不力:即使有部分SOP,也未能得到严格执行,或SOP本身不够详细。

- 信息系统脱节:设备运行数据与维护计划未有效联动。

制定长效解决方案:

- 优化维护计划:制定详细的冷却液检测、更换周期和冷却泵性能评估标准,并纳入预防性维护计划。

- 加强培训:对操作员和维护工程师进行设备散热系统维护、故障预警识别的专业培训。

- 完善SOP:更新和细化相关SOP,并确保其易于理解和执行。

- 引入智能监控:安装更多传感器,实时监控冷却系统参数,并与维护系统联动,实现预测性维护。

- 跨部门协作:建立操作、维护和生产部门之间的定期沟通机制。

Pro-Tip: 在进行RCA时,要鼓励团队成员敢于挑战现有假设,不要满足于表面原因。同时,RCA不是为了找替罪羊,而是为了改进系统。确保分析过程是客观、开放和非指责性的。

D. 故障树分析(Fault Tree Analysis, FTA)

1. 模型描述与核心理念

故障树分析(FTA)是一种自上而下、演绎式的故障分析方法,主要用于分析复杂系统故障的原因。它从一个不希望发生的“顶事件”(Top Event,即系统故障)开始,通过逻辑门(如AND门、OR门)逐步分解,找出导致该顶事件发生的所有可能的基本事件(Basic Events)。FTA的核心理念是将复杂系统故障的因果链条可视化为一棵倒置的树状图,通过逻辑门清晰地表示事件之间的组合关系,从而识别导致系统故障的最小割集(Minimum Cut Sets,即导致故障发生的最小基本事件组合),并量化其概率。

2. 应用场景与优势

- 高风险系统:核电站、航空航天、石油化工、医疗设备等对安全性要求极高的系统。

- 风险评估:量化系统故障的概率,评估不同故障模式的风险。

- 可靠性工程:设计阶段用于优化系统可靠性,识别设计缺陷。

- 故障诊断:在系统故障后,辅助快速定位故障源。

- 安全合规:满足行业安全标准和监管要求。

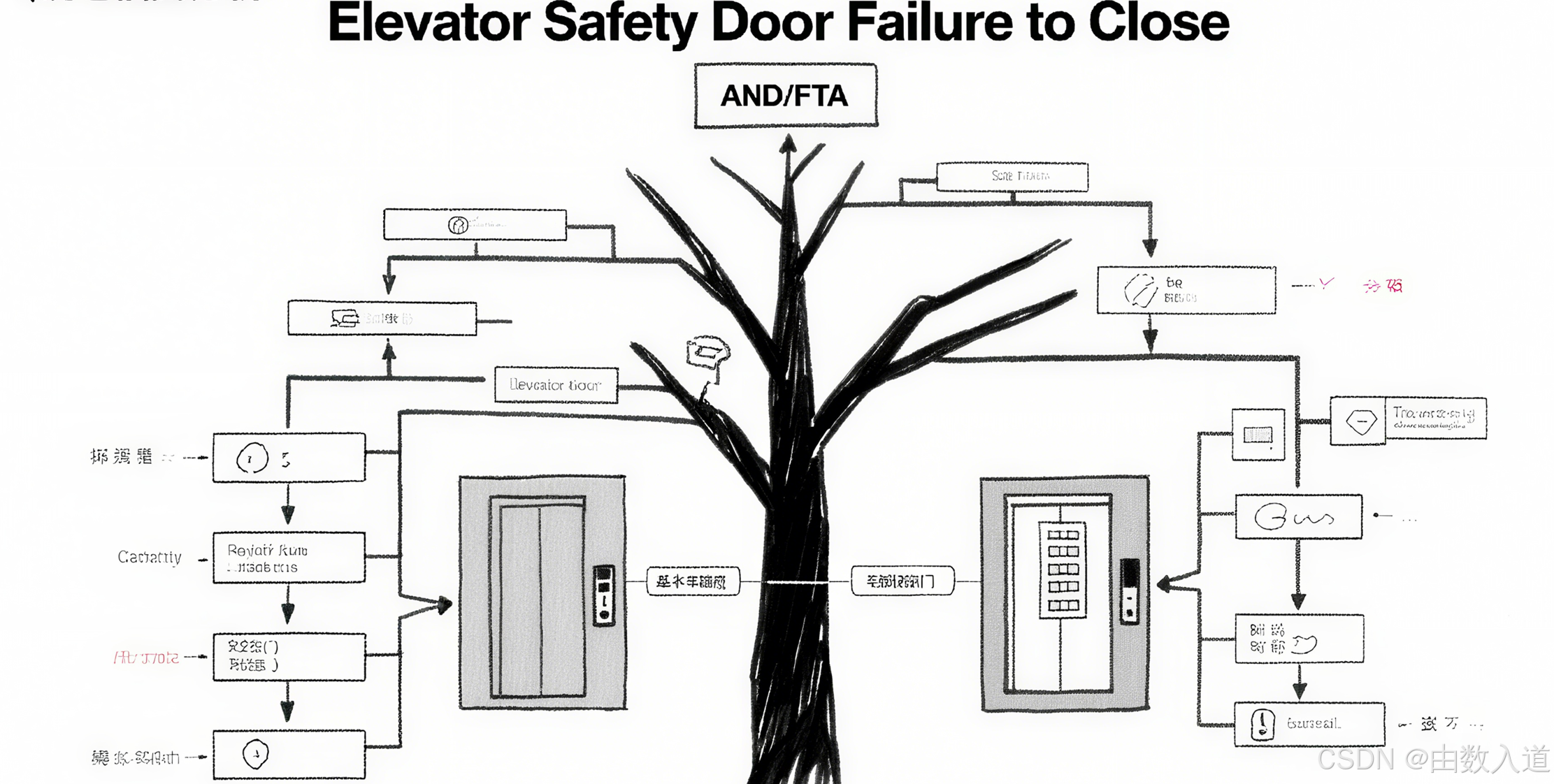

3. 实训案例:电梯安全门无法关闭的FTA

背景: 某办公楼的一台电梯最近出现间歇性安全门无法关闭的问题,导致电梯无法正常运行,存在安全隐患。物业管理部门需要找出所有可能导致这一问题的基本原因,并评估其发生的可能性,以便进行针对性维修和预防。

应用步骤:

-

定义顶部事件(Top Event):

“电梯安全门无法关闭” -

识别直接原因(Intermediate Events):

思考哪些直接原因可能导致安全门无法关闭。这里可能存在多个原因,它们之间可能是“或”的关系(任何一个发生都可能导致顶事件),也可能是“与”的关系(多个原因同时发生才导致顶事件)。

-

顶部事件:电梯安全门无法关闭 (TE)

-

直接原因分解 (OR门):

- TE

- OR

- 门锁机构故障 (IE1)

- 门控制器故障 (IE2)

- 门传感器故障 (IE3)

- 供电系统异常 (IE4)

- OR

- TE

-

-

通过逻辑门分解至基本事件(Basic Events):

继续分解每个中间事件,直到找到无法再分解的基本事件。-

IE1:门锁机构故障 (OR门)

- OR

- 机械卡滞 (BE1)

- 门锁电机故障 (BE2)

- 门锁弹簧失效 (BE3)

- OR

-

IE2:门控制器故障 (AND门)

- AND

- 控制器硬件故障 (BE4)

- 控制器软件Bug (BE5)

- (Pro-Tip: 这里的AND门表示硬件和软件缺陷可能同时存在或相互作用,导致控制器整体故障)

- AND

-

IE3:门传感器故障 (OR门)

- OR

- 门缝传感器脏污/失效 (BE6)

- 限位开关故障 (BE7)

- 传感器线路断路 (BE8)

- OR

-

IE4:供电系统异常 (OR门)

- OR

- 电梯主电源中断 (BE9)

- 门控回路保险丝熔断 (BE10)

- (Pro-Tip: 这里的供电系统异常特指影响门控制的局部供电,而非整个电梯)

- OR

-

-

识别最小割集 (Minimum Cut Sets) 和量化风险:

通过FTA,我们可以识别出导致顶部事件发生的最小基本事件组合。例如:- {BE1} (机械卡滞)

- {BE2} (门锁电机故障)

- {BE3} (门锁弹簧失效)

- {BE4, BE5} (控制器硬件故障 AND 控制器软件Bug)

- {BE6} (门缝传感器脏污/失效)

- …等等

如果已知每个基本事件的发生概率,可以通过逻辑门计算顶部事件的发生概率。假设基本事件的概率:

- P(BE1) = 0.001 (机械卡滞)

- P(BE2) = 0.002 (门锁电机故障)

- P(BE6) = 0.005 (门缝传感器脏污/失效)

- …

那么,P(IE3) = P(BE6) + P(BE7) + P(BE8) - P(BE6)*P(BE7) - … (如果事件独立且概率低,可近似相加)

P(TE) = P(IE1) + P(IE2) + P(IE3) + P(IE4) - …

分析成果:

通过故障树分析,物业管理部门可以:

- 找出导致故障的最小割集:清晰地识别出所有可能导致电梯安全门无法关闭的基本故障组合。例如,可能发现门缝传感器脏污是最高频的基本事件。

- 量化风险:如果能估算基本事件的发生概率,可以计算出顶部事件(电梯安全门无法关闭)的总体发生概率,并评估各个路径对总概率的贡献。

- 指导维护与改进:

- 优先处理高风险基本事件:例如,如果传感器脏污是主要原因,则应增加定期清洁频率。

- 针对性维修:在故障发生时,可以根据故障树快速排除不可能的原因,定位最可能的基本事件。

- 设计优化:如果在FTA中发现某个基本事件的概率过高,或者某个逻辑门组合导致了高风险,可以考虑从设计层面进行改进(例如,选择更可靠的部件,增加冗余设计)。

- 制定预防措施:例如,针对机械卡滞,制定定期润滑和检查计划;针对控制器故障,考虑软件版本升级和硬件检测。

Common Pitfall: FTA的关键是准确识别所有基本事件及其逻辑关系。遗漏任何一个关键的基本事件或错误的逻辑门连接都可能导致分析结果不准确。这需要深入的系统知识和经验。

E. 人为因素分析(Human Factors Analysis)

1. 模型描述与核心理念

人为因素分析(Human Factors Analysis)关注人类行为、能力、限制以及人与系统其他组件(如软件、硬件、环境、人际交互)之间的交互,在事件(尤其是事故或错误)中的作用。它超越了简单地指责“人为错误”,而是系统地探讨导致人为错误发生的环境、组织和系统因素。核心理念是,人为错误往往是复杂系统缺陷的症状,而非根本原因。常用的模型包括:

- SHELL模型:从软件(Software)、硬件(Hardware)、环境(Environment)、活件人际交互(Liveware-Liveware)、活件人本身(Liveware-Self)五个维度分析人与系统其他元素之间的接口问题。

- HFACS(Human Factors Analysis and Classification System):一种用于对航空事故中的人为因素进行分类的框架,它将人为因素分为不安全行为、发生不安全行为的前提条件、不安全的监督和组织影响四个层级。

2. 应用场景与优势

- 安全管理:航空、医疗、核电、工业生产等高风险行业的事故调查和预防。

- 系统设计:以人为中心设计系统,优化人机界面,减少操作错误。

- 培训与SOP制定:识别操作员培训不足或SOP不清晰的问题。

- 组织文化改进:发现影响安全和效率的组织管理缺陷。

- 质量管理:产品质量问题中人为操作失误的分析。

3. 实训案例:航空管制员操作失误分析

背景: 某繁忙机场发生一起航空器近距离冲突事件(Near Miss),两架航班在空中距离过近,险些相撞。初步调查显示,航空管制员A在指令发布上存在失误,未能及时发现并纠正潜在冲突。安全调查委员会需要深入分析导致管制员操作失误的深层人为因素和系统性原因。

应用步骤:

-

收集数据:

- 空管录音:管制员A与机组的对话录音。

- 雷达数据:航空器航迹、高度、速度数据。

- 值班表和工作负荷记录:管制员A当天的排班、工作时长、休息情况。

- 管制室环境记录:噪音、灯光、同事交流情况。

- 设备状态:雷达系统、通信系统、自动化辅助系统运行状态。

- 访谈:管制员A、同事、主管。

-

应用SHELL模型进行分析:

以管制员A(Liveware-Self)为中心,分析他与系统其他元素之间的接口问题。-

L-S (Liveware-Self:管制员A本人):

- 技能/知识:管制员A是否缺乏处理复杂空中交通情况的经验或技能?(访谈、记录检查)

- 生理状态:管制员A是否疲劳、注意力不集中?(工作时长、休息记录、访谈)

- 心理状态:是否存在压力过大、焦虑或其他心理因素影响表现?(访谈、心理评估)

- 态度:是否存在违规操作的倾向或对规章制度的漠视?(观察、过往记录)

-

L-H (Liveware-Hardware:人与硬件):

- 雷达显示:雷达屏幕信息是否清晰、易读?是否存在误导性显示?

- 通信设备:无线电通信质量是否良好?是否存在干扰或故障?

- 自动化辅助系统:系统告警是否及时、准确、易于理解?是否存在“告警疲劳”?

- 人机界面:控制台布局是否合理?操作是否直观?

-

L-S (Liveware-Software:人与软件):

- 空管系统软件:软件界面设计是否友好、符合认知习惯?

- 航迹预测算法:软件预测的冲突预警是否及时、准确?

- 信息过滤:软件是否提供了过载或不足的信息?

- SOP:标准操作程序(SOP)是否清晰、完整、易于理解和执行?

-

L-E (Liveware-Environment:人与环境):

- 物理环境:管制室的噪音水平、照明、温度是否影响管制员的专注度?

- 工作负荷:管制员A在事件发生时的空中交通量是否过大?

- 时间压力:管制员是否面临巨大的时间压力?

- 组织文化:是否存在鼓励冒险或忽视安全的文化?

-

L-L (Liveware-Liveware:人与人):

- 团队协作:管制员A与同事(如邻近扇区管制员)的交接和协作是否顺畅?

- 沟通障碍:与机组的沟通是否存在误解或不清晰之处?

- 监督支持:主管对管制员A的监督和支持是否到位?

-

分析成果:

通过SHELL模型分析,调查委员会可以识别出以下深层次人为因素和系统性缺陷,而非简单归咎于管制员的“粗心”:

- L-S (管制员A):可能发现管制员A当班前休息不足,存在疲劳,且近期面临家庭压力,导致注意力不集中。

- L-H (硬件):可能发现雷达显示器在某些特定光线下存在反光,影响信息判读;或自动化辅助系统的告警逻辑存在缺陷,导致重复告警,使管制员产生“告警疲劳”。

- L-S (软件):可能发现当前SOP对复杂空中交通情景下的指令优先级定义不够明确,或空管软件的用户界面在显示多冲突信息时不够直观。

- L-E (环境):可能发现事发时空中交通量达到峰值,管制员A的工作负荷过大,超出其安全负荷能力;管制室的噪音水平高于标准。

- L-L (人际):可能发现管制员A与相邻扇区管制员之间的交接班信息传递不完全,导致对某些飞机航迹的初始判断偏差。

改进安全体系:

- 修订工作负荷标准:根据实际交通量和管制员负荷,重新评估和调整排班与工作负荷。

- 优化人机界面:改进雷达显示器设计,优化自动化告警逻辑,减少告警疲劳。

- 完善SOP和培训:针对复杂情景下的操作规范进行修订,并加强管制员的模拟训练和疲劳管理培训。

- 改善管制室环境:采取措施降低噪音,优化照明。

- 加强团队协作机制:强化交接班信息传递的标准化流程和监督。

Common Pitfall: 人为因素分析最重要的是避免“责备文化”,而是要建立“学习文化”。焦点应放在理解为什么会发生错误,以及如何改进系统以减少未来错误的发生,而不是惩罚个体。

V. 预见与影响:因果分析模型

因果分析关注步骤之间的因果关系和影响机制,它帮助我们回答“如果A发生,B会发生吗?”以及“通过改变X,我们能达到Y吗?”。这常涉及系统思考和逻辑推理,以理解复杂的动态关联。

A. 洞察系统动态:理解相互作用

在复杂系统中,事件并非孤立发生,而是通过一系列因果链条相互关联、相互影响。简单线性的因果关系往往不足以解释系统行为,我们更需要理解反馈循环、延迟效应和非线性关系。因果分析模型提供了一种结构化的方法,帮助我们识别这些复杂的相互作用,预测可能的后果,并找到改变系统行为的有效杠杆点。它促使我们超越单一事件,从整体和动态的视角审视问题。

B. 因果循环图(Causal Loop Diagram, CLD)

1. 模型描述与核心理念

因果循环图(CLD)是系统动力学(Systems Dynamics)的核心工具之一。它通过箭头和反馈循环来表示变量之间的因果关系,并区分“正反馈循环”(Reinforcing Loop, R,自我增强或自我衰减)和“负反馈循环”(Balancing Loop, B,自我调节或目标寻求)。CLD的核心理念是可视化系统中的动态行为,揭示变量如何相互影响,从而导致系统的增长、衰退、平衡或振荡。它强调“看到循环”而非仅仅“看到直线”,以理解复杂问题的深层结构。

2. 应用场景与优势

- 战略规划:分析企业增长、市场份额变化、产品生命周期等背后的动态机制。

- 社会问题分析:理解贫困、教育、环境等社会现象的复杂成因和相互作用。

- 组织行为研究:分析组织文化、员工士气、人才流失等问题。

- 政策制定:预测政策干预可能产生的长期后果和意外副作用。

- 系统思考教学:帮助初学者理解反馈循环的概念和系统思维的精髓。

3. 实训案例:产品用户增长与服务质量下降的系统分析

背景: 某互联网产品在过去一年中用户数量快速增长,但同期用户满意度却持续下降,客户服务部门的压力剧增,投诉量不断上升。管理层希望理解这种“增长的烦恼”背后的系统性原因,并找到长期解决方案。

应用步骤:

-

识别关键变量:

与团队一起头脑风暴,识别与用户增长、服务质量相关的核心变量:- 用户数量

- 产品吸引力

- 服务质量

- 用户满意度

- 客户投诉量

- 客服团队规模

- 客服响应时间

- 客服处理效率

- 用户推荐度(口碑)

- 产品稳定性/Bug数量

-

绘制因果链和反馈循环:

将这些变量连接起来,用带箭头的连线表示因果关系(S表示同向变动,O表示反向变动),并识别正反馈循环®和负反馈循环(B)。因果关系分解:

-

增长引擎(正反馈循环 R1: 病毒式增长)

- 用户数量 (+) → 产品吸引力 (+)

- 产品吸引力 (+) → 用户推荐度 (+)

- 用户推荐度 (+) → 用户数量 (+)

(这是一个“正反馈循环”,用户越多,产品越有吸引力(例如网络效应),口碑越好,带来更多用户。)

-

服务质量下降(正反馈循环 R2: 服务质量恶化)

- 用户数量 (+) → 客户投诉量 (+)

- 客户投诉量 (+) → 客服团队压力 (+)

- 客服团队压力 (+) → 客服响应时间 (+)

- 客服响应时间 (+) → 服务质量 (-)

- 服务质量 (-) → 用户满意度 (-)

- 用户满意度 (-) → 用户推荐度 (-)

- 用户推荐度 (-) → 用户数量 (-)

(这是一个“恶性循环”,用户增长导致投诉,投诉导致客服压力,进而降低服务质量和用户满意度,最终反噬用户增长。)

-

临时解决方案(负反馈循环 B1: 增加客服投入)

- 客户投诉量 (+) → 管理层重视 (+)

- 管理层重视 (+) → 增加客服团队规模 (+)

- 增加客服团队规模 (+) → 客服响应时间 (-)

- 客服响应时间 (-) → 客户投诉量 (-)

(这是一个“负反馈循环”,通过增加客服人员来应对投诉,试图恢复平衡,但往往治标不治本。)

-

深层问题(正反馈循环 R3: 技术债务累积)

- 用户数量 (+) → 产品使用复杂性 (+)

- 产品使用复杂性 (+) → 产品稳定性/Bug数量 (+)

- 产品稳定性/Bug数量 (+) → 服务质量 (-)

- 服务质量 (-) → 用户满意度 (-)

- 用户满意度 (-) → 用户推荐度 (-)

- 用户推荐度 (-) → 用户数量 (-)

(随着用户增长和功能迭代,可能累积技术债务和系统复杂性,导致产品本身稳定性下降,进而影响服务质量。)

-

分析成果:

通过因果循环图,管理层可以:

- 揭示增长带来的反噬效应:清晰看到用户快速增长的“副作用”,即它如何通过加剧客服压力和降低产品稳定性来反噬用户满意度和未来的增长。

- 识别潜在杠杆点:

- 仅仅增加客服团队规模(B1)是短期修复,并未解决根本问题,反而可能掩盖R2和R3的持续恶化。

- 真正的杠杆点在于提升“产品稳定性/减少Bug数量”,这能从源头减少投诉,减轻客服压力,从而改善服务质量。

- “优化产品吸引力”和“提升用户推荐度”是正向增长的核心,需要持续投入,但不能以牺牲服务质量为代价。

- 避免线性思维:不再简单地认为“用户增长是好事”,而是理解增长可能带来的系统性挑战。

- 制定长期战略:

- 短期:临时增加客服资源缓解压力。

- 中期:重点投入产品研发,减少技术债务,提升产品稳定性。

- 长期:建立一套完善的反馈机制,让用户增长、服务质量和产品改进形成正向循环。

Pro-Tip: 绘制CLD时,重点是捕捉核心的因果关系和反馈结构,而非追求穷尽所有细节。使用清晰的变量名称和正确的S/O标注是关键。CLD的价值在于帮助团队成员达成对系统动态行为的共同理解。

C. 系统思考(Systems Thinking)

1. 模型描述与核心理念

系统思考是一种整体性的视角,强调从系统层面而非孤立部分来理解问题。它关注系统各部分之间的互联性、相互作用、动态行为以及由此产生的涌现(Emergent)行为。系统思考的核心理念是“整体大于部分之和”,我们应该关注“是什么导致了模式”和“系统结构如何产生行为”,而非仅仅停留在单一事件。常用的工具包括:

- 冰山模型(Iceberg Model):将问题分为四个层次:事件(Events)、模式(Patterns)、系统结构(Systemic Structures)和心智模型(Mental Models)。事件是可见的表面现象,模式是事件随时间变化的趋势,系统结构是产生模式的驱动力(如流程、制度、权力结构),心智模型则是最深层、最不易察觉的信念、价值观和假设,它们塑造了系统结构。

2. 应用场景与优势

- 复杂问题解决:识别社会、环境、经济、组织等领域问题的深层原因。

- 战略规划:理解企业内外环境的复杂动态,制定长期有效的战略。

- 组织变革:识别阻碍变革的结构性障碍和文化心智模式。

- 领导力发展:培养领导者从大局观和长远视角看问题的能力。

- 创新管理:理解创新过程中的反馈机制和文化阻力。

3. 实训案例:企业创新瓶颈的冰山模型分析

背景: 某传统制造企业在过去的几年里,虽然也投入了研发资源,但新产品创新乏力,市场份额逐渐被新兴科技公司蚕食。管理层意识到公司陷入了创新瓶颈,但不知道问题出在哪里。

应用步骤:

-

从事件到模式:

首先识别可见的“事件”和随时间变化的“模式”。- 事件 (Events):

- 新产品发布后市场反响平平,销量不佳。

- 多个研发项目被终止,未能成功推向市场。

- 关键技术人才流失。

- 竞争对手不断推出创新产品。

- 模式 (Patterns):

- 创新周期长,新产品上市速度慢于市场变化。

- 产品同质化严重,缺乏核心竞争力。

- 研发投入产出比低,投资回报率不理想。

- 员工普遍抱怨“公司不够开放,创新很难”。

- 事件 (Events):

-

挖掘系统结构 (Systemic Structures):

思考是什么样的流程、制度、资源分配、权力结构导致了上述模式。- 僵化的研发流程:

- 过多的审批层级,决策缓慢。

- 各部门之间存在“部门墙”,研发、市场、生产缺乏有效协同。

- 风险规避文化,对失败零容忍,导致无人敢于尝试创新项目。

- 绩效考核制度侧重短期效益和成本控制,而非长期创新。

- 资源分配不合理:

- 研发预算主要用于维持现有产品,对前瞻性研发投入不足。

- 研发人员被日常维护工作占据,缺乏时间进行创新探索。

- 权力结构:

- 决策权高度集中,底层员工的创新想法难以被采纳和支持。

- 领导层缺乏对颠覆性创新的理解和支持。

- 僵化的研发流程:

-

探究心智模型 (Mental Models):

最深层的、不易察觉的信念、价值观和假设,它们塑造了系统结构,并最终导致了问题。- 保守文化:“我们一直都是这样做的”、“稳定压倒一切”、“犯错是要被惩罚的”。

- 短期主义:“快速回报”、“只看眼前利润”。

- 对失败的恐惧:“创新风险太大,不如守住现有市场”。

- “专家”心态:认为只有高层或少数“专家”才能创新,基层员工只需要执行。

- 对市场变化的麻木:认为传统行业变化慢,不需要急于转型。

分析成果:

通过冰山模型分析,公司可以:

- 发现深层次的文化和组织结构问题:不再仅仅停留在“产品不够创新”的表面,而是理解其根源在于僵化的流程、不合理的激励机制以及深植于员工和管理层心中的保守心智模式。

- 避免线性思维:认识到仅仅增加研发投入(解决事件层面)或调整产品线(解决模式层面)无法根本解决问题,因为心智模型和系统结构仍在驱动着这些不良行为。

- 制定系统性解决方案:

- 改变心智模型:通过领导力培训、引入创新文化工作坊、庆祝小失败等方式,逐步改变对失败的看法,鼓励试错。

- 重构系统结构:

- 优化研发流程,引入敏捷开发,减少审批层级,建立跨职能团队。

- 调整绩效考核,增加长期创新指标,奖励创新尝试,即使是失败的尝试。

- 建立内部创新孵化机制,支持基层员工的创新想法。

- 持续监控模式:通过新的指标(如创新项目成功率、员工创新提案数量、新产品市场反馈周期)来监测变革的效果。

Pro-Tip: 冰山模型的分析需要开放、真诚的对话和自我反思,尤其是对心智模型的探究。这通常需要一位经验丰富的引导者来促进,并确保参与者感到安全,能够表达深层次的信念。

D. 逻辑模型(Logic Model)

1. 模型描述与核心理念

逻辑模型是一种图形化工具,用于展示项目、计划或政策的理论框架和预期因果链。它清晰地描绘了项目的投入(Inputs)、活动(Activities)、产出(Outputs)、短期成果(Short-Term Outcomes)、中期成果(Intermediate Outcomes)和长期影响(Long-Term Impacts)之间的逻辑因果关系。逻辑模型的核心理念是将复杂的项目分解为一系列可理解的逻辑环节,帮助利益相关者理解“我们做了什么”、“我们得到了什么”以及“这为什么会导致预期的变化”。它强调从投入到影响的链条,确保项目设计与目标高度一致。

2. 应用场景与优势

- 项目规划与设计:清晰地规划项目的运作方式和预期结果。

- 项目评估与监测:为评估活动提供理论基础,指导评估指标的设置。

- 沟通协作:向利益相关者清晰解释项目的理论框架和预期价值。

- 资源分配:确保投入与关键活动和预期成果对齐。

- 问题识别:在项目实施过程中,帮助识别因果链中的断裂点或假设不成立之处。

3. 实训案例:公益项目成效评估的逻辑模型构建

背景: 某非营利组织启动了一项为期三年的“农村儿童数字素养提升”公益项目,旨在通过为农村小学提供平板电脑和数字教育课程,提高当地儿童的数字技能。项目结束后,组织需要评估项目的真实成效,以向捐助方汇报并为未来的项目提供经验。在项目启动初期,需要构建一个逻辑模型来指导项目设计和后续评估。

应用步骤:

-

定义项目范围与核心目标:

- 项目目标:提升农村儿童的数字素养和学习兴趣。

- 项目周期:3年。

- 服务对象:某地区5所农村小学的3-6年级学生。

-

构建逻辑模型各要素:

投入(Inputs):项目实施所需的所有资源。

* 资金:捐助方提供的项目经费。

* 人力:项目经理、志愿者、课程开发人员、技术支持人员。

* 物资:平板电脑、充电设备、数字教材、网络设备。

* 知识:数字素养教育专家、课程设计方法。

* **活动(Activities)**:项目为实现目标而采取的具体行动。

* 采购与分发:采购平板电脑及配套设备,并分发至学校。

* 课程开发:根据当地教育情况开发或定制数字素养课程。

* 教师培训:对参与项目的教师进行数字设备使用、数字教学方法培训。

* 学生教学:教师在课堂上使用平板电脑和数字课程进行教学。

* 技术支持:提供定期设备维护和故障排除。

* 社区宣讲:向家长和社区宣传数字素养的重要性。

* **产出(Outputs)**:活动直接产生的可量化成果。

* 采购并分发500台平板电脑。

* 开发完成30门数字素养课程。

* 培训100名农村教师。

* 每月完成200节数字课程教学。

* 提供50次设备维护服务。

* 举办10场社区宣讲会。

* **短期成果(Short-Term Outcomes)**:活动和产出直接导致的即时变化。

* 学生接触数字设备的机会增加。

* 教师掌握数字教学工具和方法。

* 学生对数字学习的兴趣提升。

* 学生基础数字技能(如开关机、文件操作、信息检索)提高。

* 家长和社区对数字教育的认知度提升。

* **中期成果(Intermediate Outcomes)**:短期成果发展而来的更深层次的变化。

* 学生学习主动性增强,课堂参与度提高。

* 教师能够更创新地利用数字资源进行教学。

* 学生运用数字工具解决实际问题的能力提升(如制作演示文稿、简单编程)。

* 学校数字教育环境得到改善。

* 家长更支持孩子进行数字学习。

* **长期影响(Long-Term Impacts)**:项目最终对社会、个人产生的宏观、可持续的改变。

* 农村儿童的数字素养水平显著提高,缩小城乡数字鸿沟。

* 提升农村儿童未来升学和就业竞争力。

* 促进农村社区整体信息化水平和可持续发展。

* 形成一套可复制、可推广的农村数字教育模式。

*(Image: A Logic Model diagram showing the sequential flow from Inputs to Activities, Outputs, Short-Term Outcomes, Intermediate Outcomes, and Long-Term Impacts for a digital literacy project.)*

分析成果:

通过构建逻辑模型,项目团队和评估者可以:

- 清晰展示项目理论框架:明确项目的运作逻辑,即“我们为什么相信这些投入和活动会导致这些结果和影响”。

- 指导数据收集与评估指标设计:逻辑模型中的每个要素都可以转化为可衡量的指标。例如:

- 产出:平板电脑分发数量,课程开发数量,教师培训人数。

- 短期成果:学生数字技能测试分数,学生学习兴趣问卷。

- 中期成果:学生项目成果(如编程作品),教师教学创新案例。

- 长期影响:学生升学率,就业率,社区信息化指标。

- 识别项目假设:例如,项目假设“提供设备和培训就能提升学生兴趣和能力”,这需要在实施过程中进行验证。

- 促进沟通与共识:确保所有利益相关者(项目团队、捐助方、学校、社区)对项目的目标、路径和预期成果有共同的理解。

- 早期发现问题:如果在项目中期发现产出未能导致预期短期成果,或者短期成果未能带来中期成果,则可以迅速检查因果链中的哪个环节出现了问题,及时调整项目策略。

Common Pitfall: 构建逻辑模型时,最常见的问题是将“活动”误认为“产出”,或将“产出”误认为“成果”。确保每个层次的定义清晰,并且因果链是逻辑连贯且可验证的。

E. 反事实推理(Counterfactual Reasoning)

1. 模型描述与核心理念

反事实推理是一种思维实验或分析方法,它涉及思考“如果某个事件(或行动)没有发生,或者以不同的方式发生,那么结果会是怎样?”。它的核心理念是,要确定某个事件是否是另一个事件的真正原因,我们需要比较“事件发生时的世界”和“事件未发生时的假设世界”。如果在这两个世界中结果存在差异,且其他条件相同,那么该事件就被认为是原因。反事实推理是科学研究和因果推断的基础,它帮助我们超越相关性,识别真正的因果关系。

2. 应用场景与优势

- 因果效应评估:评估政策、项目、营销活动、医疗干预等实际效果的因果贡献。

- 事故调查:分析“如果采取了不同的行动,事故是否可以避免”。

- 历史研究:探讨历史事件中的“如果…会怎样”问题,理解历史走向。

- 法律诉讼:在法律责任认定中,判断某行为是否是损害的必要条件。

- 个人决策反思:评估个人决策的真实影响,避免“后见之明偏见”。

3. 实训案例:营销活动效果评估中的反事实推理

背景: 某电商公司在双十一前夕推出了一项大规模的线上营销活动,活动期间销售额确实有显著增长。然而,市场部负责人需要确定,这些增长有多少是营销活动直接带来的,有多少是受双十一大环境(普遍销售增长)影响,或者是其他因素。他们需要评估营销活动的真实因果贡献。

应用步骤:

-

定义干预与结果:

- 干预(Treatment):电商营销活动。

- 结果(Outcome):活动期间的销售额增长。

-

构建反事实世界(Counterfactual Scenario):

反事实推理的关键是构建一个“如果营销活动没有发生,其他条件都相同”的假设世界。- 理想的反事实:如果在同一个时间段,有一组与受营销活动影响的用户或地区完全相似的用户/地区,他们没有受到营销活动的影响,那么他们的销售额是多少?

- 实际操作中的近似:由于无法回到过去或完全复制世界,我们需要寻找“对照组”来近似反事实。

- A/B测试(随机对照实验):最理想的方法。将目标用户或地区随机分为“实验组”(参与营销活动)和“对照组”(不参与营销活动),比较两组的销售额差异。这种方法在活动设计之初就需要规划。

- 时间序列对照(准实验):如果无法进行A/B测试,可以比较活动前后的销售额趋势,并引入一个未受活动影响但具有相似销售模式的“外部对照”。

- 匹配(Matching):根据用户特征(如历史购买行为、地域、年龄等)从未参与活动的用户中,匹配出与参与活动用户特征相似的群体作为对照组。

- 双重差分(Difference-in-Differences):比较实验组和对照组在活动前后销售额变化的变化量。

案例采用时间序列对照和匹配方法:

- 实验组:所有参与双十一营销活动的用户。

- 对照组(反事实近似):

- 选择一个与本电商平台规模、用户画像、季节性销售趋势相似的竞争对手电商平台(外部对照)。

- 或选择本电商平台历史同期(去年双十一)的数据(内部对照)。

- 或从本平台用户中,选择在活动期间未被触达(例如未收到营销邮件、未看到广告)且与活动用户历史行为相似的用户子集。

-

比较真实结果与反事实结果:

假设我们使用一个相似的“对照平台”作为反事实近似。- 真实世界:本电商平台在营销活动期间,销售额增长了30%。

- 反事实世界(对照平台):对照平台在同期(双十一大环境影响下),销售额增长了15%。

-

评估因果贡献:

- 营销活动带来的净增长 = (实验组销售额增长率 - 对照组销售额增长率)

= 30% - 15% = 15%

- 营销活动带来的净增长 = (实验组销售额增长率 - 对照组销售额增长率)

分析成果:

通过反事实推理,市场部可以:

- 更准确地衡量营销活动的真实ROI(投资回报率):明确营销活动直接带来了15%的额外销售增长,而非全部的30%。这有助于评估活动的效益,优化未来营销策略。

- 避免相关性被误判为因果性:识别出部分增长是由于市场大环境因素,而不是营销活动本身的因果作用。

- 优化资源配置:如果营销活动的净增长(15%)不足以覆盖其成本,那么可能需要重新审视活动策略、预算或目标受众。

- 指导未来决策:为决策者提供基于因果推断的证据,而不是基于表象的猜测。例如,可以进一步分析哪种营销渠道或内容带来了更高的净增长。

Common Pitfall: 反事实推理的挑战在于构建一个真实可靠的对照组或反事实场景。在没有随机对照实验的情况下,很难保证对照组与实验组在所有方面都完全相似。需要仔细考虑潜在的混淆因素和选择偏差。

F. 贝叶斯网络(Bayesian Network)

1. 模型描述与核心理念

贝叶斯网络(Bayesian Network,也称信念网络或概率图模型)是一种概率图模型,它用图形(有向无环图,DAG)表示一组变量及其之间的条件依赖关系,并结合条件概率表(CPT)来量化这些关系。图中的节点代表变量,有向边代表因果或统计依赖关系。贝叶斯网络的核心理念是在不确定性下,通过概率推理来表示和更新对事件之间关系的信念。它允许我们在观察到新证据时,更新对其他变量状态的概率估计,从而进行诊断、预测和决策支持。

2. 应用场景与优势

- 故障诊断:在复杂系统中,根据观测到的症状推断最可能的故障原因。

- 医疗诊断:根据患者症状和检查结果,诊断疾病的概率。

- 风险评估:在金融、保险、安全等领域,评估各种风险事件发生的可能性。

- 决策支持:在不确定环境下,评估不同决策方案的预期结果。

- 用户行为预测:根据用户历史行为预测其未来偏好或行动。

- 推荐系统:根据用户偏好和物品属性进行个性化推荐。

3. 实训案例:复杂系统故障诊断的贝叶斯网络应用

背景: 某大型工业自动化生产线,由多个传感器和控制模块组成。当生产线出现故障停机时,通常会伴随多种报警信息和传感器读数异常。但这些信息往往存在不确定性(传感器可能误报,某些症状可能由多种故障引起),使得人工诊断耗时且易出错。工厂希望构建一个贝叶斯网络来辅助故障诊断,提高诊断的准确性和效率。

应用步骤:

-

构建网络图:

识别生产线故障相关的关键变量,并确定它们之间的因果或条件依赖关系,绘制成有向无环图。- 潜在故障原因(根节点):

- 电源故障 (Power_Failure)

- 传感器故障 (Sensor_Failure)

- 执行器故障 (Actuator_Failure)

- 控制模块故障 (Control_Module_Failure)

- 观测到的症状/报警(叶节点):

- 设备A停机报警 (Alarm_A_Stop)

- 温度传感器读数异常 (Temp_Sensor_Abnormal)

- 压力传感器读数异常 (Pressure_Sensor_Abnormal)

- 执行器响应延迟 (Actuator_Lag)

- 中间变量:

- 系统过载 (System_Overload)

- 通信中断 (Communication_Loss)

因果关系示例:

- 电源故障可能导致设备A停机报警。

- 传感器故障可能导致温度传感器读数异常。

- 控制模块故障可能导致系统过载和执行器响应延迟。

- 系统过载也可能导致设备A停机报警。

- 潜在故障原因(根节点):

-

定义条件概率表(CPT):

为每个节点定义其在给定父节点状态下的条件概率。这些概率可以从历史数据、专家知识或工程手册中获取。- P(电源故障):0.01 (先验概率)

- P(传感器故障):0.02 (先验概率)

- P(设备A停机报警 | 电源故障, 系统过载):

- 如果电源故障是真,系统过载是假,则报警概率很高 (例如:0.95)。

- 如果电源故障是假,系统过载是真,则报警概率也高 (例如:0.8)。

- …等等所有组合

- P(温度传感器读数异常 | 传感器故障):

- 如果传感器故障是真,则读数异常概率高 (例如:0.0.98)。

- 如果传感器故障是假,则读数异常概率低 (例如:0.05,可能是误报)。

- …为所有节点定义CPT

-

根据观测证据进行推理:

当生产线出现故障时,我们输入观测到的症状,贝叶斯网络会利用这些证据,通过概率推理(如精确推理或近似推理算法,如马尔可夫链蒙特卡罗)来更新每个潜在故障原因的后验概率。-

观测证据:

- 设备A停机报警 = 真

- 温度传感器读数异常 = 真

- 压力传感器读数异常 = 假

- 执行器响应延迟 = 假

-

推理过程:贝叶斯网络会根据这些输入,计算出各种故障原因(如电源故障、传感器故障、控制模块故障)的条件概率。

-

分析成果:

在传感器数据不完整或存在噪声的情况下,贝叶斯网络可以:

- 提供最可能故障原因的概率估计:例如,根据观测到的报警信息和传感器读数,网络可能计算出“传感器故障”的概率为70%,“电源故障”的概率为20%,“控制模块故障”的概率为10%。这为维护人员提供了明确的诊断优先级。

- 处理不确定性:即使传感器数据不完整(例如某个传感器损坏),网络也能基于现有信息进行概率推理,给出合理的诊断。

- 支持决策:维护人员可以根据概率最高的故障原因,优先进行检查和维修,大大缩短故障诊断时间,减少停机损失。

- 发现隐藏关联:通过网络的结构,可以发现那些不易察觉的因果或条件依赖关系,帮助工程师更好地理解系统行为。

Common Pitfall: 构建贝叶斯网络的挑战在于准确定义网络结构(因果关系)和量化条件概率。这通常需要领域专家的知识和大量历史数据。网络过于复杂会导致计算开销大,而过于简化则可能无法捕捉关键依赖关系。

VI. 综合框架:全景式过程分析

这些综合框架结合了时间序列、流程、归因和因果分析,提供全面的分析工具,帮助我们从更高维度审视问题,做出更优决策。

A. 整合视角:从局部到整体的分析策略

在现实世界中,单一的分析模型往往不足以解决复杂的实际问题。我们需要将前述的各种思维模型和认知框架进行有机结合,形成一个多维度、全景式的分析体系。综合框架的价值在于,它帮助我们整合不同层次的洞察,从时间序列的宏观脉络,到流程结构的微观细节,再到问题归因的深层原因,最终触及因果关系的动态本质。这种整合视角使我们能够更全面地理解事件,制定更具前瞻性和可持续性的解决方案。

B. 事件树分析(Event Tree Analysis, ETA)

1. 模型描述与核心理念

事件树分析(ETA)是一种自下而上、归纳式的风险评估方法,它从一个初始事件(Initiating Event)开始,通过分析系统或操作人员在不同阶段的成功或失败(安全功能成功或失效),来预测可能导致的后果序列。ETA以树状图的形式展示这些事件路径,每个分支代表一个安全功能或操作的成功或失败。ETA的核心理念是可视化潜在事故的演变过程,识别所有可能的后果路径及其概率,从而评估系统的整体安全性和可靠性。

2. 应用场景与优势

- 高风险系统安全评估:核电站、化工装置、航空航天等。

- 风险管理:识别和量化不同后果路径的概率,指导风险缓解措施。

- 应急预案制定:根据不同的后果路径,制定相应的应急响应措施。

- 系统设计验证:评估系统设计中安全功能的有效性。

- 事故调查与复盘:分析事故如何从初始事件逐步演变为最终结果。

3. 实训案例:核电站安全系统故障后果预测

背景: 某核电站的安全分析团队需要评估在发生“反应堆冷却剂主泵意外停运”这一初始事件时,可能导致的所有后果,并量化这些后果的概率,以便完善应急预案和提升安全系统可靠性。

应用步骤:

-

定义初始事件(Initiating Event):

“反应堆冷却剂主泵意外停运” (IE)。 -

识别安全功能或操作响应:

列出在初始事件发生后,设计用于防止事故升级的关键安全功能或操作员响应。- 安全功能1:辅助给水系统启动 (AFWS)

- 安全功能2:应急柴油发电机启动 (EDG)

- 安全功能3:事故后果缓解系统 (ARMS)

- 操作员响应:手动停堆操作 (Manual Shutdown)

-

构建事件树:

从初始事件开始,逐步考虑每个安全功能或操作响应的成功(S)或失败(F),绘制分支。-

初始事件 (IE):主泵停运 (概率 P(IE))

-

分支1:辅助给水系统启动 (AFWS)

- IE → AFWS成功 (P(AFWS_S)) → …

- IE → AFWS失败 (P(AFWS_F)) → …

-

分支2:应急柴油发电机启动 (EDG) (在AFWS失败时可能更重要)

- … → AFWS失败 → EDG成功 (P(EDG_S)) → …

- … → AFWS失败 → EDG失败 (P(EDG_F)) → …

-

分支3:事故后果缓解系统 (ARMS)

- … → EDG失败 → ARMS成功 (P(ARMS_S)) → …

- … → EDG失败 → ARMS失败 (P(ARMS_F)) → …

-

分支4:操作员手动停堆 (Manual Shutdown)

- … → ARMS失败 → 手动停堆成功 (P(MS_S)) → …

- … → ARMS失败 → 手动停堆失败 (P(MS_F)) → …

确定后果和概率计算:

每个最终路径都对应一个可能的后果(例如:安全停堆、堆芯损伤、放射性释放)。通过将路径上所有分支的概率相乘,可以计算出每个后果发生的概率。- P(后果X) = P(IE) * P(AFWS成功) * P(EDG成功) * …

示例后果路径:

- IE → AFWS_S → 安全停堆 (最理想结果,高概率)

- IE → AFWS_F → EDG_S → ARMS_S → 手动停堆_S → 安全停堆 (次理想结果,中概率)

- IE → AFWS_F → EDG_F → ARMS_F → 手动停堆_F → 堆芯损伤并放射性释放 (最差结果,低概率)

-

分析成果:

通过事件树分析,安全分析团队可以:

- 可视化事件路径和概率:清晰地展示从初始故障到各种可能后果的演变过程及其发生的相对概率。

- 量化安全风险:计算出每种事故后果(特别是严重后果如堆芯损伤)的发生概率,从而对系统的整体风险水平有一个量化的认识。

- 指导预防措施与应急预案:

- 高概率但低后果路径:确保现有系统能够有效应对,并优化操作流程。

- 低概率但高后果路径:识别导致这些严重后果的关键故障路径,例如,如果AFWS和EDG同时失败的概率虽然很低,但一旦发生后果极其严重,那么就需要考虑加强这两个系统的冗余或可靠性。

- 优化安全功能:通过ETA发现,哪些安全功能的可靠性对防止严重事故至关重要,从而优先进行维护、升级或增加冗余。

- 完善应急响应:针对事件树中所有可能的严重后果路径,制定更详细、更有效的应急响应预案。

Common Pitfall: ETA的有效性依赖于初始事件的准确定义、安全功能识别的完整性以及事件和功能的成功/失败概率的准确估算。概率估算通常需要依赖于历史数据、故障率统计和专家判断。

C. 决策树分析(Decision Tree Analysis)

1. 模型描述与核心理念

决策树分析是一种图形化工具,用于表示在不确定性下进行决策的备选方案、机会事件及其可能的后果。它以树状结构展开,从一个决策节点(方块)开始,分支代表不同的决策选项。每个决策选项会引出机会节点(圆圈),代表可能发生的概率事件,再从机会节点引出后果节点(三角形或叶子节点),代表每个路径的最终结果和价值(效用)。决策树的核心理念是通过可视化和量化的方式,帮助决策者在面临多种选择和不确定因素时,系统地评估不同决策路径的风险与收益,从而选择期望值最大的最优策略。

2. 应用场景与优势

- 战略投资:评估新市场进入、产品开发、并购等重大投资决策。

- 项目管理:在项目启动或关键阶段,选择最佳的项目路径或技术方案。

- 营销策略:评估不同营销活动(如广告投放、价格调整)可能带来的市场反应和收益。

- 风险管理:在风险面前,选择最优的风险规避、接受或转移策略。

- 个人决策:在个人职业发展、教育选择等不确定性决策中提供结构化思考。

3. 实训案例:新产品上市策略选择的决策树分析

背景: 某科技公司研发了一款创新型智能家居设备,面临两种上市策略:

- 策略A:激进市场推广:投入大量营销预算,追求快速抢占市场。

- 策略B:稳健市场渗透:投入适度营销预算,逐步扩大市场份额。

两种策略的市场反馈均存在不确定性(市场接受度可能高或低),公司需要评估哪种策略能够带来最大的预期收益。

应用步骤:

-

定义决策节点、机会节点和结果节点:

- 决策节点 (方块):选择策略A或策略B。

- 机会节点 (圆圈):市场接受度高或低。

- 结果节点 (三角形/叶子节点):每种路径下的预期收益(以净利润计算)。

-

估算概率和经济价值:

与市场、销售、财务团队协作,估算每种市场接受度的概率,以及在不同情景下的预期收益。-

策略A:激进市场推广

- 高市场接受度 (概率 0.6):预期收益 5000万元 (高投入,高回报)

- 低市场接受度 (概率 0.4):预期收益 -1000万元 (高投入,可能亏损)

- 营销投入成本:2000万元

-

策略B:稳健市场渗透

- 高市场接受度 (概率 0.5):预期收益 3000万元 (中等投入,稳定回报)

- 低市场接受度 (概率 0.5):预期收益 500万元 (中等投入,低回报但风险小)

- 营销投入成本:800万元

-

-

计算期望值 (Expected Monetary Value, EMV):

从决策树的右侧向左计算,每个机会节点的期望值是其所有分支结果的概率加权平均。-

计算策略A的期望值:

- EMV(策略A) = (0.6 * 5000万元) + (0.4 * -1000万元) - 2000万元

- = 3000万元 - 400万元 - 2000万元

- = 600万元

-

计算策略B的期望值:

- EMV(策略B) = (0.5 * 3000万元) + (0.5 * 500万元) - 800万元

- = 1500万元 + 250万元 - 800万元

- = 950万元

-

-

选择最优策略:

比较两个策略的期望值。- EMV(策略A) = 600万元

- EMV(策略B) = 950万元

结论: 策略B(稳健市场渗透)的期望收益更高,为950万元。

分析成果:

通过决策树分析,公司可以:

- 根据期望值选择最优策略:尽管策略A在“高市场接受度”情景下收益更高,但其风险也更高(低接受度时亏损),综合考虑概率后,稳健的策略B具有更高的期望收益。

- 理解风险与收益:清晰地展示了不同决策路径下的潜在最好和最坏结果,以及这些结果发生的可能性。

- 促进结构化思考:帮助决策者系统地分解复杂决策,考虑所有相关的变量、不确定性和后果。

- 支持沟通与论证:决策树图作为可视化的工具,可以有效地向其他利益相关者解释决策逻辑和原因。

Common Pitfall: 决策树分析的准确性高度依赖于概率和经济价值估算的准确性。这些估算往往是主观的,需要团队成员的经验、数据分析和共识。敏感性分析(Sensitivity Analysis)可以在一定程度上缓解这种主观性,即改变关键概率或价值的估算,看决策结果是否会发生变化。

D. SWOT分析(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

1. 模型描述与核心理念

SWOT分析是一种战略规划工具,用于评估一个组织、项目或个人的内部优势(Strengths)和劣势(Weaknesses),以及外部机会(Opportunities)和威胁(Threats)。

- 优势 (S):组织内部的积极特质,如核心竞争力、专利技术、优秀团队。

- 劣势 (W):组织内部的负面特质,如资金短缺、技术落后、管理效率低。

- 机会 (O):外部环境中的有利因素,如市场需求增长、新技术出现、政策支持。

- 威胁 (T):外部环境中的不利因素,如竞争加剧、经济衰退、法规变化。

SWOT分析的核心理念是帮助决策者全面审视自身内外环境,从而制定能够扬长避短、抓住机遇、规避风险的战略。虽然它本身不包含时间序列或因果关系,但与时间序列结合,可以分析这些因素随时间的变化趋势,与因果分析结合,可以探讨这些因素如何导致某个结果。

2. 应用场景与优势

- 战略制定:企业、部门或项目的长期发展策略。

- 市场分析:评估新产品或服务进入市场的可行性。

- 竞争分析:了解自身在竞争中的地位。

- 个人发展:进行职业规划和能力提升。

- 项目评估:在项目启动或审查阶段,评估其可行性和风险。

3. 实训案例:企业战略调整前的SWOT与时序结合分析

背景: 一家传统制造业(例如,生产机械零部件)面临着数字化转型和全球市场竞争加剧的巨大压力。公司管理层计划进行一次全面的战略调整,以应对挑战并寻求新的增长点。他们希望在制定战略前,系统地评估公司的内外部环境,并考虑这些因素随时间的变化。

应用步骤:

-

进行SWOT分析:

召集公司高层、各部门负责人进行头脑风暴,识别当前的S, W, O, T。- 优势 (S):

- 产品质量稳定,品牌历史悠久,客户忠诚度高。

- 拥有经验丰富的技术工人和工程师团队。

- 在传统机械制造领域有深厚的技术积累。

- 自有生产基地,成本控制能力强。

- 劣势 (W):

- 数字化程度低,生产流程自动化不足。

- 研发投入相对较少,新产品开发速度慢。

- 销售渠道传统,线上营销能力弱。

- 组织结构层级较多,决策链条长。

- 缺乏高科技人才,尤其是软件和数据工程师。

- 机会 (O):

- 工业4.0和智能制造政策支持。

- 新兴市场对定制化、智能化零部件需求增长。

- 大数据、物联网技术日趋成熟,可应用于生产优化。

- 与科技公司合作,实现优势互补。

- 威胁 (T):

- 国际竞争对手技术领先,价格优势明显。

- 原材料成本波动,供应链不稳定。

- 新兴技术可能颠覆传统制造业,市场份额被侵蚀。

- 人才竞争激烈,留住和吸引高科技人才困难。

- 优势 (S):

-

结合时间线分析市场变化和自身发展阶段:

在完成静态SWOT分析后,引入时间维度,考虑这些S, W, O, T如何随时间演变,以及公司在哪个发展阶段。- 过去5年回顾:

- S:品牌优势逐渐被年轻一代忽视。

- W:数字化劣势日益凸显,与竞争对手差距拉大。

- O:工业4.0概念初现,但公司未及时响应。

- T:国际竞争压力加大,但影响尚不显著。

- 未来3-5年展望:

- S:现有技术积累将逐步过时,不再是核心优势。

- W:数字化转型迫在眉睫,否则将面临淘汰。

- O:政策支持和技术成熟度达到新高度,是转型的窗口期。

- T:竞争对手可能完成转型,形成压倒性优势;人才流失风险加剧。

- 过去5年回顾:

-

制定有时间节点和优先级的转型战略:

基于SWOT和时序分析,制定匹配内外环境的战略。- 短期(未来1年):

- SO策略 (利用优势抓住机会):利用现有生产能力,承接定制化、小批量智能零部件订单(初期市场机会)。

- WO策略 (克服劣势抓住机会):启动数字化转型试点项目,引入数据分析系统优化生产流程,与高校合作培养或引进软件人才。

- ST策略 (利用优势规避威胁):通过稳定产品质量和现有客户关系,暂时抵御低价竞争。

- 中期(未来1-3年):

- W T策略 (规避威胁克服劣势):全面推行自动化和智能化改造,建立自有数字化研发团队,提升核心技术竞争力,应对技术颠覆威胁。

- OU策略 (抓住机会应对威胁):积极寻求与科技公司合作,共同开发智能制造解决方案,应对人才竞争。

- 长期(未来3-5年):

- 将公司转型为智能制造解决方案提供商,而不仅仅是零部件制造商。

- 短期(未来1年):

分析成果:

通过SWOT与时序结合分析,企业管理层可以:

- 制定与内外环境高度匹配的转型战略:明确当前所处的战略窗口期,以及各项优势、劣势、机会和威胁的动态变化。

- 识别风险与机遇的演变:认识到如果不及时行动,现有优势将成为劣势,机会将转变为威胁。

- 优化资源配置:将资源优先投入到能够克服核心劣势、抓住关键机会的战略举措上。

- 促进跨部门共识:SWOT分析有助于各部门理解公司面临的整体挑战和机遇,形成共同的战略方向。

Common Pitfall: SWOT分析如果缺乏量化数据和时序考量,可能流于表面。同时,将内部劣势误判为外部威胁,或将外部机会误判为内部优势,都可能导致错误的战略决策。

E. PDCA循环(Plan-Do-Check-Act)

1. 模型描述与核心

理念

PDCA循环,也称为戴明环(Deming Cycle),是一个持续改进的管理框架,由四个相互关联的阶段组成:

- 计划(Plan):识别问题、分析原因、设定目标、制定详细的改进计划。

- 执行(Do):小范围地实施改进计划。

- 检查(Check):监测实施结果,收集数据,与目标进行对比,评估效果。

- 行动(Act):根据检查结果,标准化成功的改进措施,或对失败的尝试进行调整和重新计划,然后进入下一个PDCA循环。

PDCA循环的核心理念是,改进是一个永无止境的循环过程。通过系统化的方法,不断识别问题、尝试解决方案、评估效果并持续优化,从而实现螺旋式上升的进步。

2. 应用场景与优势

- 质量管理:产品质量改进、流程缺陷消除。

- 流程优化:提升业务流程效率、降低成本。

- 项目管理:项目执行过程中的问题解决和迭代优化。

- 组织变革:逐步实施变革,评估效果并调整策略。

- 任何持续改进活动:PDCA是一个通用框架,适用于任何需要不断迭代优化的领域。

3. 实训案例:软件开发流程持续改进的PDCA实践

背景: 某软件开发团队在过去几个项目中,频繁出现软件缺陷率高、项目迭代效率低下、交付延期的问题。团队意识到现有的开发流程存在缺陷,急需进行持续改进以提升产品质量和交付效率。

应用步骤:

-

P (Plan) - 计划:

- 识别问题:通过收集过去项目的缺陷报告、用户反馈和团队内部回顾,发现核心问题是“代码质量不稳定导致测试阶段缺陷集中爆发,严重拖慢迭代速度”。

- 分析原因:团队使用5 Whys分析,发现根本原因包括:缺乏严格的代码评审机制、单元测试覆盖率低、开发人员对需求理解不一致。

- 设定目标:将下一版本软件的缺陷率降低30%;将代码评审通过率提升到90%;将核心模块单元测试覆盖率提升到70%。

- 制定改进计划:

- 引入强制性代码评审流程:所有代码提交前必须由至少一名同事评审。

- 开发规范:强制要求所有新开发和重构的代码必须包含单元测试。

- 需求明确:每次迭代前,产品经理和开发团队共同进行需求澄清会,确保理解一致。

-

D (Do) - 执行:

- 小范围实施:在下一个小版本(一个Sprint或一个模块)的开发中,试点执行新的代码评审流程、单元测试要求和需求澄清机制。

- 工具支持:引入代码评审工具(如GitLab/GitHub的Merge Request功能)、单元测试框架。

- 培训:对开发人员进行单元测试编写和有效代码评审的培训。

-

C (Check) - 检查:

- 监测数据:在试点期间,收集以下数据:

- 代码评审的平均耗时、评审发现的缺陷数量。

- 单元测试覆盖率。

- 测试阶段发现的缺陷数量和类型。

- 开发人员对需求理解一致性的反馈。

- 与目标对比:

- 缺陷率是否降低?

- 代码评审通过率是否达到90%?

- 核心模块单元测试覆盖率是否达到70%?

- 评估效果:发现代码评审确实能提前发现部分缺陷,单元测试覆盖率有所提升,但仍未达到目标。测试阶段缺陷数量有下降,但幅度不大。需求澄清会的有效性很高。

- 监测数据:在试点期间,收集以下数据:

-

A (Act) - 行动:

- 标准化成功实践:将需求澄清会和强制性代码评审流程作为团队的标准实践推广。

- 调整和优化:

- 针对单元测试覆盖率不足,发现部分老旧代码难以添加单元测试,决定先从新开发模块和关键重构模块开始强制要求,并逐步对老代码进行重构和测试补充。

- 发现部分评审质量不高,决定引入交叉评审机制,并对评审标准进行细化。

- 针对测试阶段缺陷依然较多,分析发现主要是集成测试和系统测试不足,决定增加自动化集成测试的投入。

- 进入下一个PDCA循环:基于本次行动的调整,重新制定新的计划,进入下一个PDCA循环,持续改进。

分析成果:

通过PDCA循环,软件开发团队可以:

- 持续优化开发流程:通过不断迭代,逐步解决代码质量、测试效率和需求理解等核心问题。

- 提升软件产品质量:缺陷在开发早期被发现和修复,减少后期返工成本。

- 提高交付效率:稳定的流程和高质量的代码减少了不确定性和延期风险。

- 培养团队学习文化:鼓励团队成员主动发现问题、尝试解决方案,并从实践中学习。

- 数据驱动决策:通过“检查”阶段的数据收集,确保改进措施的有效性有数据支撑。

Common Pitfall: PDCA循环最容易失败的地方是停滞在某个阶段,特别是“检查”和“行动”阶段。如果没有认真检查效果,并根据结果进行调整,PDCA就会变成P-D-P-D的循环,无法实现真正的持续改进。同时,计划不能过于庞大,小步快跑,快速迭代是关键。

VII. 如何选择和应用模型:实用指南

理解了各种过程分析思维模型和认知框架后,下一个关键问题是:如何在实际工作中选择和有效地应用它们?这需要结合事件的特性、分析的目标,并警惕可能存在的认知偏见。

A. 基于事件特性和分析目标选择

选择合适的模型,如同选择合适的工具,应遵循“因地制宜”的原则:

-

事件的复杂程度:

- 简单事件/流程:涉及较少变量和依赖关系。

- 推荐:时间线、流程图、5 Whys。

- 目的:快速理解基本顺序和步骤。

- 中等复杂事件/流程:涉及多个部门、任务,存在一定不确定性。

- 推荐:甘特图、PERT图、BPMN、RCA(鱼骨图)。

- 目的:细化规划、评估风险、定位问题原因。

- 复杂系统事件/流程:高度互联、动态、非线性,涉及多层级原因。

- 推荐:因果循环图、系统思考(冰山模型)、FTA、贝叶斯网络、过程挖掘、ETA。

- 目的:洞察系统结构、预测行为、量化风险、发现隐藏模式。

- 简单事件/流程:涉及较少变量和依赖关系。

-

分析的目标:

- 理解时序关系:甘特图、PERT图、时间线、事件序列分析。

- 描绘流程结构:流程图、BPMN、价值流图、过程挖掘。

- 追溯问题原因:5 Whys、鱼骨图、归因理论、人为因素分析、FTA。

- 识别因果关系与动态行为:因果循环图、系统思考、逻辑模型、反事实推理、贝叶斯网络。

- 评估风险与后果:FTA、ETA、决策树分析。

- 持续改进:PDCA循环。

- 战略规划:SWOT分析(结合时序和因果)。

-

可用数据类型:

- 结构化事件日志:过程挖掘、事件序列分析、贝叶斯网络。

- 定性信息(访谈、观察):归因理论、5 Whys、鱼骨图、系统思考。

- 项目任务清单和时间估算:甘特图、PERT图。

- 业务流程规范:BPMN、流程图。

B. 结合使用:构建多维度分析体系

在实际应用中,很少有复杂问题可以通过单一模型得到彻底解决。将多个模型结合使用,能够从不同维度提供更全面的洞察。

-

案例1:IT故障深度复盘

- 时间线:快速梳理故障发生、诊断、恢复的精确时序,识别关键时刻。

- RCA (5 Whys / 鱼骨图):针对时间线中识别出的问题点(如响应延迟、误判),深入挖掘其根本原因(技术、流程、人为因素)。

- 人为因素分析 (SHELL):如果RCA指向人为操作失误,则进一步分析操作员与硬件、软件、环境、人际交互、自身状态之间的接口问题。

- PDCA循环:基于分析结果,制定改进计划,小范围实施,检查效果,并持续迭代优化。

-

案例2:复杂项目风险管理

- 甘特图/PERT图:进行初始项目规划和风险评估,识别关键路径和时间不确定性。

- FTA / ETA:针对项目中可能发生的关键系统故障或意外事件,进行故障树分析以找出原因,或事件树分析以预测后果。

- 决策树分析:在项目关键节点,面临多种不确定性选择时,评估不同决策方案的期望价值。

- 因果循环图/系统思考:识别项目中潜在的正负反馈循环,例如资源分配、团队士气、风险积累等,理解其动态行为。

-

案例3:业务流程转型

- 价值流图 (VSM):识别现有流程中的增值和非增值活动,定位浪费。

- 过程挖掘:从历史业务日志中发现实际的流程模型,与理想流程对比,识别偏差和瓶颈。

- BPMN:基于VSM和过程挖掘的洞察,设计新的、标准化的、可自动化的业务流程。

- SWOT分析:在流程转型前,评估内外部环境,确保转型方向与公司战略一致。

C. 警惕认知偏见:保持客观性

无论使用多么先进的工具,人的认知偏见始终是过程分析中的巨大挑战。它们可能导致我们错误地识别问题、曲解数据或选择次优方案。

- 后见之明偏见 (Hindsight Bias):事情发生后,认为结果是显而易见的。

- 应对:在事件发生前记录预期和理由,与实际结果对比;鼓励在分析时暂时“忘记”结果,专注于当时已知的信息。

- 确认偏见 (Confirmation Bias):倾向于寻找和解释支持自己已有信念的证据,而忽略或贬低反驳证据。

- 应对:积极寻求不同意见和反驳证据;在团队中鼓励批判性思维;使用结构化的分析工具强制考虑多种可能性。

- 基本归因错误 (Fundamental Attribution Error):倾向于将他人的行为归因于内在特质而非情境因素。

- 应对:应用归因理论,系统分析情境因素;采用非指责性文化,专注于系统改进而非找替罪羊。

- 可得性偏见 (Availability Bias):倾向于高估容易回忆起来的事件的发生概率。

- 应对:依赖客观数据和统计分析,而非仅凭记忆或轶事;鼓励记录和分析所有事件,包括不那么“惊人”的事件。

- 锚定效应 (Anchoring Effect):在做决策时,过度依赖最初获得的信息(锚点)。

- 应对:从不同角度设定多个起始点进行分析;鼓励团队独立思考后再进行讨论。

在团队讨论中引入这些认知偏见的知识,并作为分析过程的一部分,可以显著提升分析的客观性和准确性。

D. 团队协作与持续学习

过程分析通常不是单打独斗的任务。一个成功的分析需要:

- 跨职能团队:汇集来自不同部门、具有不同专业知识的人员,提供多视角、更全面的信息。

- 开放的沟通文化:鼓励团队成员表达疑问、挑战假设、分享见解,创造一个安全的讨论环境。

- 共同学习与迭代:将每次分析视为学习的机会。每次改进尝试都应被视为一个实验,不断从中学习,迭代优化方法和流程。

- 工具与技术支持:利用现代软件工具(如项目管理软件、BPM系统、过程挖掘工具、数据分析平台)来辅助数据收集、可视化和分析。

VIII. 结论:迈向卓越的过程分析实践者

A. 总结核心要点

在复杂多变的世界中,对事件和流程进行深度分析已不再是锦上添花,而是企业和个人取得成功的基石。本文详细探讨了一系列强大的思维模型和认知框架,它们从不同维度赋能我们理解、解构并驾驭复杂性:

- 时间序列分析模型:甘特图、PERT图、时间线、事件序列分析,帮助我们理解事件的发生顺序、持续时间和依赖关系。

- 流程分析模型:流程图、BPMN、价值流图、过程挖掘,使我们能够可视化、标准化和优化流程结构。

- 归因分析模型:归因理论、5 Whys、鱼骨图、FTA、人为因素分析,引导我们超越表面症状,追溯问题的根本原因。

- 因果分析模型:因果循环图、系统思考(冰山模型)、逻辑模型、反事实推理、贝叶斯网络,使我们能够洞察变量间的动态相互作用,预测未来行为。

- 综合框架:ETA、决策树分析、SWOT分析、PDCA循环,提供了整合性视角,帮助我们在风险与不确定性中做出明智决策,并实现持续改进。

通过丰富的实训案例,我们不仅阐释了每个模型的理论基础,更手把手演示了它们在实际场景中的应用流程和分析成果,旨在提供准确真实、可复现的实践指导。

B. 展望:过程分析的未来趋势

过程分析的未来将更加智能化、自动化和整合化:

- AI与机器学习的深度融合:AI将在模式识别、异常检测、预测性分析方面发挥更大作用,例如利用机器学习自动发现流程瓶颈、预测设备故障或优化用户路径。

- 实时过程智能(Real-Time Process Intelligence):结合物联网(IoT)和大数据技术,实现对流程的实时监控、分析和优化,从“事后分析”转向“事前预警”和“实时干预”。

- 低代码/无代码BPM和过程挖掘工具:将使得非技术背景的业务人员也能更容易地进行流程建模、分析和自动化,推动“公民开发者”运动。

- 人机协作分析:未来将是AI提供初步洞察和自动化建议,人类专家进行批判性评估、决策和复杂问题解决的紧密结合。

- 更注重非结构化数据:从文本、语音、视频等非结构化数据中提取过程信息,对客户旅程、服务交互等进行更全面的分析。

C. 行动号召

成为一名卓越的过程分析实践者,需要理论知识、实践经验和持续学习的精神。这不仅仅是掌握几个工具那么简单,更是一种思维模式的转变——从线性思维转向系统思维,从关注单一事件转向关注模式和结构。

我们鼓励您:

- 从现在开始实践:选择您工作中的一个具体问题,尝试应用本文介绍的一个或几个模型进行分析。

- 从小处着手,逐步深入:不要试图一次性解决所有问题,从简单模型开始,积累经验。

- 积极团队协作:与同事、团队成员共同讨论和分析,汇集不同的视角和经验。

- 保持好奇心,持续学习:不断探索新的工具和方法,深化对系统本质的理解。

驾驭复杂性,洞察本质,您将发现,系统化地分析过程不仅能解决眼前的问题,更能为您带来持续创新的能力和决策的智慧。让我们一起,迈向卓越的过程分析实践者!

3万+

3万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?