按照形态和功能特点,可将肌肉分为横纹肌和平滑肌, 横纹肌又包括骨骼肌和心肌。骨骼肌受躯体运动神经支配,也称随意肌;心肌和平滑肌受自主神经调控,是非随意肌。

一、骨骼肌的收缩功能

骨骼肌收缩是在运动神经元控制下进行的。当运动神经元产生的神经冲动到达运动神经末梢时,通过神经肌肉接头将兴奋传至骨骼肌细胞,再通过兴奋-收缩耦联引起骨骼肌细胞的机械收缩活动。

(一)神经肌肉接头的兴奋传递

1、神经肌肉接头的结构:神经肌肉接头(neuromuscular junction)由运动神经纤维末梢和与之对应的肌细胞膜共同构成。运动神经纤维末梢膨大, 失去髓鞘,其中有包食乙酰胆碱( acetylcholine,ACh)递质的囊泡。与肌细胞膜对应的末梢膜为接头前膜,与接头前膜对应的肌细胞膜为接头后膜,又称终板(end plate), 终板膜形成许多皱褶,其上密集分布着乙酰胆碱受体,即N2型 ACh受体阳离子通道,接头后膜外表面还有能使乙酰胆碱水解的乙酰胆碱酯酶;接头前、后之间约有50nm空隙为接头间隙,其中充满组织间液。

2、神经肌肉接头的兴奋传递: 动作电位经在神经肌肉接头的传递是以化学递质ACh作为中介进行的,具体过程如下。

(1)当动作电位到达运动神经末梢时,接头前膜发生去极化,进而使接头前膜的电压门控Ca2+通道开放。

(2)Ca2+通道开放使接头前膜对Ca2+的通透性增加,大量Ca2+顺涨度梯度由胞外进人到神经末稍内。

(3)进人神经末梢的Ca2+触发囊泡向接头前膜方向移动,并与之融合,以出胞方式将囊泡中储存的ACh释放到接头间隙。一次神经冲动到达所引起的Ca2+内流,可导致约125个囊泡同时释放。每个囊泡释放时总是将其中所含的所有ACh分子全部释放出来,这种以囊泡为单位的倾囊释放称为量子式释放(quantal release)。

(4) ACh在接头间除扩散至终板,与终板膜上的ACh 受体阳离子通道结合导致通道开放,允许Na+和K+顺着电化学梯度扩散,但以 Na+内流以主。其结果是使终板膜发生去极化。这个去极化电位称为终板电位(end-plate potential, EPP)。一次动作电位到达所引起的每个囊泡释放的ACh 会导致终板膜约0.4mV的微小去极化电位,即微终板电位。终板电位实际上是由一次动作电位所引起的囊泡释放产生的所有微终板电位的总和。

(5)终板电位属于局部电位,可以电紧张扩布的方式使邻近正常肌细胞膜去极化到阈电位水平,从而暴发动作电位。由于终板处没有动作电位产生必需的电压门控钠通道,因此不可能产生动作电位。

(6) ACh 发挥作用后很快被终板膜上的胆碱酯酶水解,使及时终止,以保证下次神经冲动到达神经末档时引起相同效应。水解产物胆碱约50%被主动摄取回到轴突末梢,作为原料再用于 ACh 合成。

由上可见,神经肌肉接头处的兴奋传递过程是电-化学-电传递过程,具有单向性、Ca2+ 依赖性、时间延拥、1:1传递、易受内环境影响等特征。

(二)骨骼肌的收缩活动

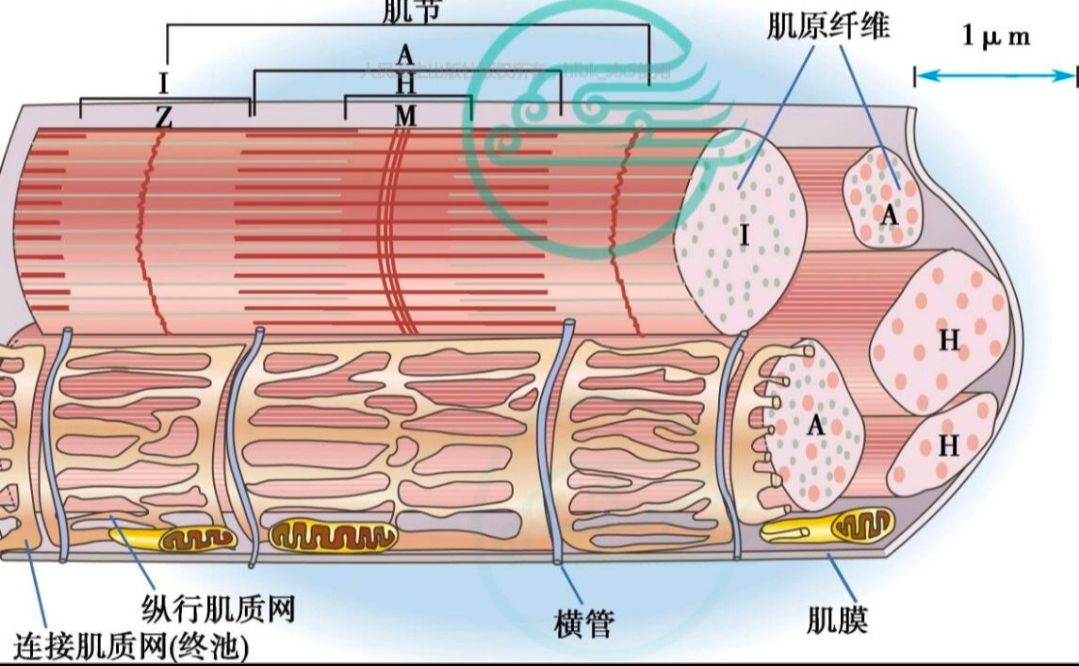

1. 骨骼肌细胞的超微结构: 骨骼肌细胞又称肌纤维,其中含有大量的肌原纤维以及包绕着肌原纤维的肌管系统。

(1)肌原纤维:肌原纤维(myofibril)由粗肌丝和细肌丝沿肌细胞的长轴按照一定规律排列而成。粗、细肌丝之间特有的对应关系形成显微镜下所见明、暗交替的横纹,分别称为明带(light band)和暗带(darkband)。明带中只有细肌丝重叠,中央有一条Z线(Zline)是细肌丝附着的结构。暗带是粗肌丝所在的节段,两端分别重叠有自明带插入的细肌丝,暗带的中央有一段相对较亮只有粗肌丝的区域,称为H带,H带的中央,即暗带的中央,有一条M线(Mline),是粗肌丝附着的结构。两个相邻Z线之间的区域称为一个肌节(sarcomere),是细胞收缩的基本功能单位。在一个肌节中,两组细肌丝的一端分别锚定在两条Z线的骨架结构中,另一端分别从两端插入暗带的粗肌丝之间,并均匀地分布在粗肌丝周围。每条粗肌丝周围由均匀分布的6条细肌丝包围,而每条细肌丝周围有3条粗肌丝,这样的排列关系有利于粗、细肌丝间的相互作用。

肌原纤维收缩功能与粗、细肌丝的分子组成有着密切关系。

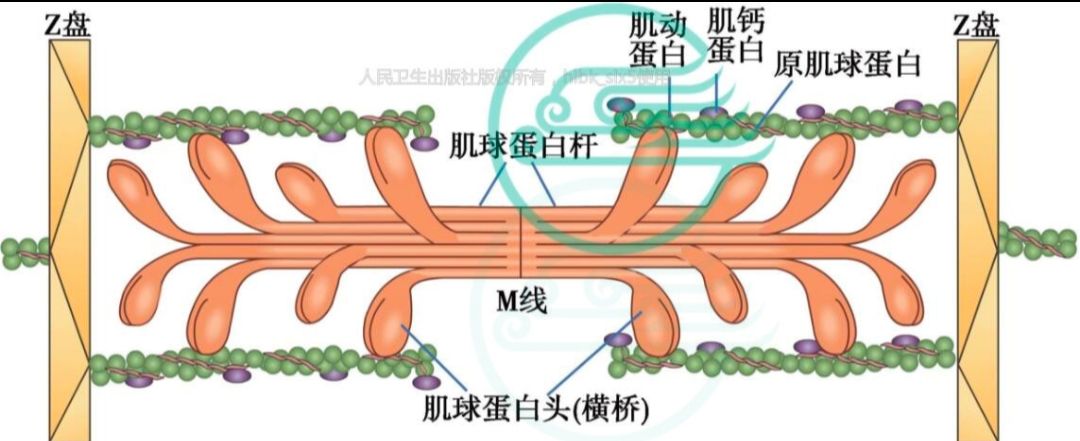

粗肌丝(thick filament)是肌球蛋白(myosin) 分子的多聚体,肌球蛋白也称肌凝蛋白。每个肌球蛋白分子包含一对重链和两对轻链。两条重链的大部分相互缠绕构成肌球蛋白分子杆状的尾部;两条重链的氨基末端部分分开,分别与一对轻链共同构成肌球蛋白分子两个球形的头部。众多肌球蛋白分子杆状的尾部分别从两个方向朝M线平行排列,聚集形成粗肌丝的主干,球形的头部则按照特定排列方式分布在粗肌丝的两端,其排列规律为球形的头部两两相对,每对之间相隔一定距离并变换60°的角度。粗肌丝的球形头部与一小段秆状桥臂一起作为粗、细肌丝之 肌动蛋白间相互连接的横桥(cross-bridge),同时头部还具有ATP酶活性能结合并水解ATP,供给横桥周期所需的能量。

细肌丝(thin filament)由三种蛋白构成:①肌动蛋白(actin),也称肌纤蛋白,是球形分子,聚合形成两条相互缠绕的螺旋状结构,构成细肌丝的主干,其上有与粗肌丝横桥结合的位点:②原肌球蛋白(tropomyosin),也称原肌凝蛋白,是由两条肽链相互缠绕而成的双螺旋长杆状结构,与肌动蛋白双螺旋结构伴行。安静时,原肌球蛋白遮盖肌动蛋白分子上与横桥结合的位点;当肌肉收缩时,发生扭动,使肌动蛋白分子上与肌球蛋白头部结合的位点得以暴露,便于两者间的相互作用;③肌钙蛋白(troponin),是由三个亚单位T、I和C组成的球形分子,间隔一定的距离定位于原肌球蛋白上。亚单位T的作用是将整个肌钙蛋白分子连接到杆状的原肌球蛋白分子上;亚单位I的作用是与肌动蛋白分子结合抑制其与横桥结合;亚单位C上有与Ca2+结合部位,能同时结合4个Ca2+而引发肌纤维收缩活动。

上述这些分子中,肌动蛋白与肌球蛋白分子的相互作用与肌纤维的收缩活动有着直接关系,因而这两种蛋白又称收缩蛋白。而原肌球蛋白与肌钙蛋白控制着肌动蛋白与肌球蛋白分子间的相互作用,因而又称调节蛋白。

(2) 肌管系统:骨格肌细胞有横管和纵管两套独立的肌管系统(sarcorubular system)。横管(ransverse ubule, T tubule),又称T管,是一套走行方向与肌原纤维垂直的管道,由肌膜向内凹陷形成,与肌质网的终池靠近。在肌膜和横管膜上有L型钙通道。纵管(longinudinal tubule), 即纵行肌质网(longitudinal sarcoplasmic reticulum, LSR),是另一套走行方向与肌原纤维平行的管道系统。其管道交织成网,包绕在肌原纤维周围。纵行的SR称为纵行肌质网(longitudinal sarcoplasmic reticulum.LSR);SR末端,靠近T管膜的膨大部分称为连接肌质网(junctional sarcoplasmic reticulum, JSR), 也称终池(terminal cisterna), 终池中储存大量 Ca2+。肌质网膜上有雷诺丁受体(ryanodine receptor), 该受体分子也是钙释放通道,当该通道开放时,可顺浓度梯度将肌质网中Ca2+转运至胞质中引发肌纤维收缩。肌质网膜上还具有肌质网钙泵,可分解 ATP 供给能量,逆浓度梯度将肌质中Ca2+转运回到肌质网中。

T管与其两侧的终池形成三联管(triad)结构,由于T管与终池靠近,便于相互间的信号转导。在心肌,T管与单侧的终池相接触形成二联管(diad)结构,都是兴奋-收缩耦联的关键部位。

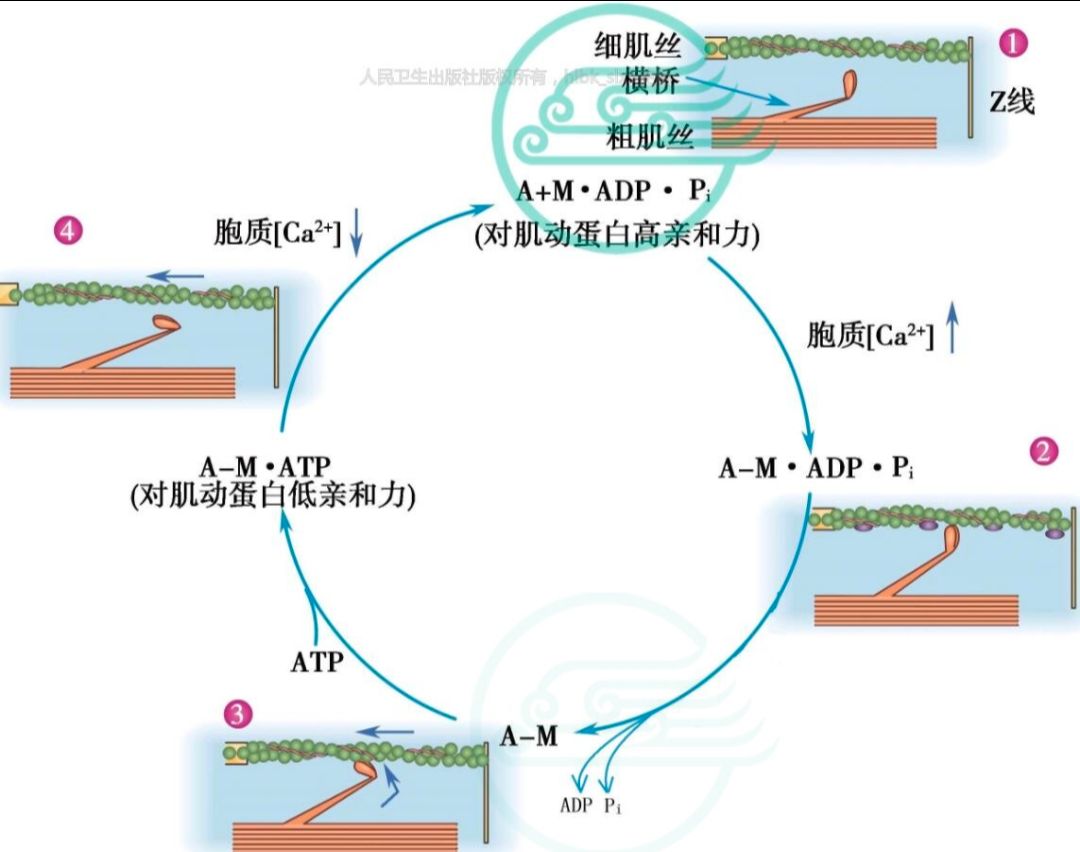

2、骨能肌细胞的收缩机制骨路肌机诚收缩的始动因素是肌质中Ca2+增加,由此引发粗、细肌丝之间相互作用,使肌节缩短或产生张力,具体过程如下。

(1) Ca2+与肌钙蛋门结合导致其分子构象改变,这种改变使与之紧密相连的原肌球蛋白分子构象也随之变化。

(2)原肌球蛋白因分子构象改变而扭动,使肌动蛋白分子上与粗肌丝横桥结合位点得以暴露。

(3) 粗肌丝横桥与肌动蛋白分子相互作用进入横桥周期(cross-bridge cycling)。横桥周期开始时,与粗肌丝的主干垂直并处在高势能状态的横桥与肌动蛋白结合并向暗带的中央方向扭动 45° ;ATP 结合到肌球蛋白头部导致其构象改变,与肌动蛋白亲和力降低而与之解离;ATP分解供能,使横桥头部向Z线方向回位,恢复到原来高势能状态;这时,ATP 水解产物 ADP 和无机磷酸仍保留在肌动蛋白头部;ADP 与横桥头部解离,肌球蛋自再与肌动蛋白分子新的结合位点结合,开始下一个横桥周期。

横桥周期中横桥的扭动有两种作用,一是使细肌丝向暗带中央滑动致肌节缩短,整个肌原纤维也相应缩短;二是使横桥臂伸长而产生张力。肌肉收缩时缩短和产生张力取决于肌肉收缩前、后所遇到负荷的作用。由于粗肌丝众多的横桥不是同步活动的,即有的在结合,有的在扭动,而有的在解离回位,才使得肌丝收缩成为一个连续过程。

(4) 肌质中 Ca+浓度增加,可激活肌质网膜上钙泵。钙泵也是一种 ATP酶,一旦被激活就可分解 ATP 释放能量,将肌质中 Ca2+ 逆浓度梯度转运回到肌质网中,导致肌质中Ca2+浓度大大降低,这时 Ca2+ 与肌钙蛋白解离,肌钙蛋白和原肌球蛋白都回到安静时的状态,重新阻断肌球蛋白的横桥与肌动蛋白结合,横桥周期停止,肌纤维回到舒张状态。

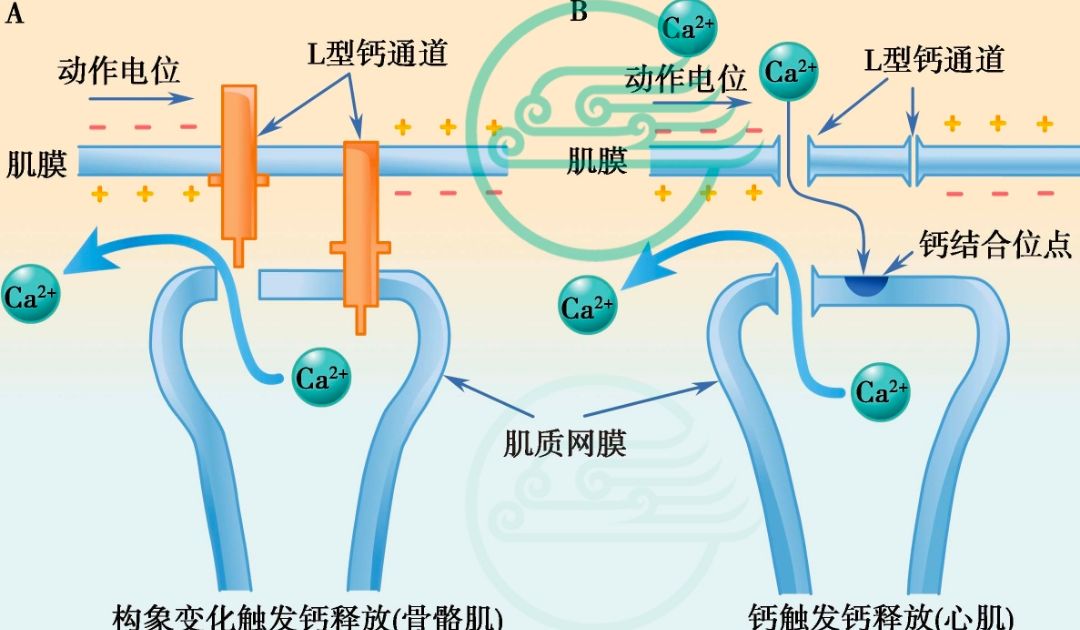

(三) 兴奋-收缩耦联

如前所述,神经冲动经神经肌肉接头传递至骨骼肌细胞的标志是动作电位的产生,而此后,肌细胞机械收缩活动的发动需要肌细胞内 Ca2+ 浓度增加。显然,在肌细胞电兴奋与其后的机械收缩活动之间必然有一个中间过程将两者联系起来,这就是兴奋-收缩耦联(eaciation-contaction coupling)。Ca2+是重要的耦联因子。

兴奋-收缩耦联包括三个基本过程:①肌膜上的动作电位通过局部电流沿肌膜传导到T管膜;②动作电位传至T管膜,导致膜上L型钙通道分子构象改变。在骨骼肌细胞,L型钙通道主要作为信号分子发挥作用,该分子构象改变进一步激活与之相近的JSR 膜上雷诺丁受体。该通道开放使JSR 内储存的 Ca+ 大量释放入胞质中,使胞质内Ca2+浓度升高。在心肌细胞,由于其动作电位时程较骨骼肌细胞长得多(详见心脏生物电活动),使得L型钙通道可真正作为通道被激活开放,促使胞外 Ca2+ 流入胞内,再由内流Ca2+触发胞内Ca2+释放,这就是钙致钙释放(calcium-induced calcium release, CICR);③胞质内Ca'浓度升高进一步引发骨骼肌细胞机械收缩活动

(四)骨骼肌的收缩形式及影响收缩的因素

1.骨骼肌的收缩形式 从力学角度分析,肌肉收缩做功可表现为长度缩短,使机体能产生一定的运动,或产生一定的张力,以克服某种阻力。根据肌肉收缩时缩短及产生张力的情形不同,可将肌肉收缩分为等张收缩和等长收缩两种形式。

等长收缩(isometric contraction)即肌肉收缩时长度保持不变而只有产生张力增加。

等张收缩(isotonic contraction)即收缩时先产生一定的张力以克服阻力,当产生的张力足以克服阻力时,肌肉开始缩短,而张力不再增加。

2.影响骨骼肌收缩的因素

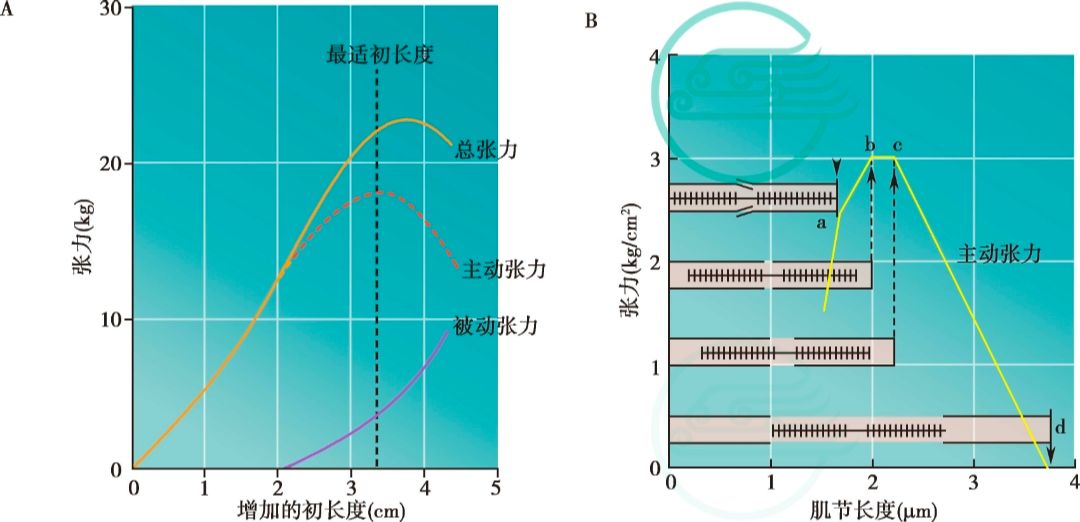

(1)前负荷:肌肉在收缩前所承受的负荷,称为前负荷(preload)。由于肌肉具有一定的弹性,在前负荷作用下,肌肉可被牵拉至一定长度,即为肌肉的初长度(initial length)。通过测定在不同的初长度情况下肌肉收缩产生的主动张力(总张力减去被动张力)反映其做功的大小,在一定范围内随着前负荷增加、肌肉初长度增加,肌肉收缩产生的主动张力随之增加;当初长度达到某一范围,即处于最适初长度(optimal initial length)时,肌肉收缩可以产生最大的张力;如继续增加初长度,肌肉收缩时产生的张力反而下降。

实际上,在整体情况下,骨骼肌的初长度已经由肌肉的起止点固定于最适初长度,因而骨骼肌收缩做功主要受到后负荷的影响。而心肌的初长度与心腔的充盈程度有关,因而会影响其收缩做功。

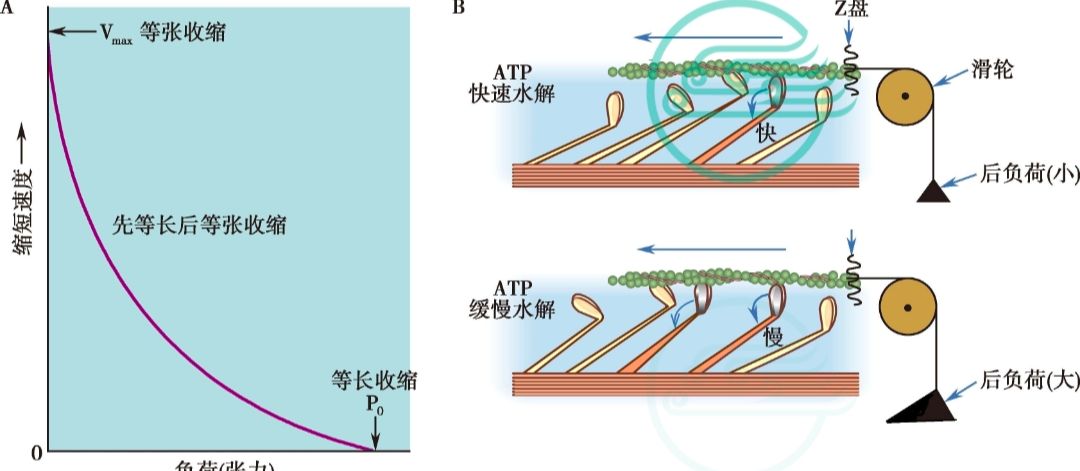

(2) 后负荷:肌肉在收缩开始后所遇到的阻力称为后负荷(afterload)。在特定条件下,肌肉做功的总量是一定的,当肌肉收缩时,必须先产生张力以克服阻力、然后才能缩短。因此,当后负荷增加时,肌肉收缩产生的张力会相应增加,缩短的速度和程度正会减小;当后负荷增加到一定程度时,肌肉做功全部用于产生张力、这时肌肉不能缩短,而张力则达到最大,这时的收缩即前述的等长收缩。

(3) 肌肉收缩能力:肌肉的收缩能力(contractility)是指与负荷无关的决定收缩效能的肌肉内在特性如果肌肉收缩能力提高,在相同前、后负荷的情况下,收缩产生的张力和/或缩短程度、速度都会提高。这种肌肉内在收缩特性主要取决于与兴奋-收缩耦联过程有关质Ca2+水平, 肌球蛋白 ATP 酶活性以及相关功能蛋白表达水平。许多神经递质、激素和药物都通过影响上述环节来调节和影响肌肉收缩能力。

(五)单收缩和肌肉收缩的总和

根据刺激形式不同,骨骼肌收缩可表现为单收缩和收缩的总和。

1.单收缩 在实验条件下,由单一刺激所引起的骨骼肌一次快速的收缩活动为单收缩(single twitch), 包括潜伏期、收缩期和舒张期单收缩的强度与刺激强度有关。由于构成一项肌肉的肌纤维的兴奋性不一致,刺激强度越大,兴奋的肌纤维数越多,收缩强度越大,兴奋的肌纤维数越多,收缩强度越大:如果刺激足以使所有的肌纤维都兴奋时,肌肉的收缩强度不再继续增加。正常情况下,心肌的收缩表现为单收缩。

2.肌肉收缩的总和:生理条件下,骨骼肌收缩活动是由运动神经元所控制的。由运动神经元控制的骨骼肌的收缩往往以总和的形式出现。

脊髓前角的一个运动神经元与其所支配的所有骨骼肌纤维构成一个运动单位。运动单位越大,则运动神经元兴奋时有更多的肌纤维同时收缩,所产生的张力也越大,反之越小,这就是运动神经元对骨骼肌收缩调节的大小 原则(size principle)。如果多个运动单位同时兴奋,各运动单位的肌纤维同时收缩可产生更大张力。

当骨骼肌受到一定频率的连续刺激时,刺激频率的高低可以引起肌肉收缩出现不同形式的总和。如果刺激频率较低,前后两次刺激的间隔大于一次单收缩的收缩期,但小于收缩和舒张期之和,则宗和发生在前一次肌肉收缩的舒张期内,即前一次肌肉收缩后的舒张还没有结束,下一次刺激引起的收缩就已经开始,这就是不完全强直收缩(incomplete tetanus);如果刺激频率较高时,前后两次刺激的间隔小于一次单收缩的收缩期,则总和发生于前一次肌肉收缩的收缩期内,这就引起完全强直收缩(complete tetanus)。实际上,生理条件下运动件经近引起的骨修肌的收缩都是完全强直收缩,可以产生更大的收缩效能,从而实现其生理功能。

心肌与骨备肌不同,正常情况下不会产生强直收缩,这与心脏的泵血活动相适应。

二、平滑肌的收缩功能

与骨骼肌相比,平滑肌有以下结构和功能特点。

1.平滑肌分类 平滑肌分为单个单位平滑肌(single-unitary smooth musele)和多个单位平滑肌(multiunit smooth muscle)以及介于两者之间的血管平滑肌。单个单位平滑肌主要分布在消化道、膀脱和子官等中空器官,肌细胞间有缝隙连接,便于生物电活动迅速传播,使肌细胞能够协同工作, 并可产生自发和节律性收缩。多个单位平滑肌主要分布在虹膜、睫状肌、竖毛肌和输越管等,肌细胞间没有缝隙连接,常独立工作,其收缩功能受交感和副交感神经支配。

2.平滑肌结构特点 肌细胞小, 形似纺锤体,其肌管系统不发达。肌细胞中细肌丝明显多于粗肌丝,附着于类似Z盘结构的致密体,没有肌钙蛋白。

3.收缩启动因素 引起平滑肌收缩的 Ca2+来源主要有三个:①电压门控 Ca2+通道开放,细胞外Ca2+内流;②化学门控 Ca2+通道开放,细胞外 Ca2+内流,这类通道可由激素或神经递质-膜受体-G 蛋白途径激活;③经激素或神经递质-膜受体 -G蛋白-磷脂酶C-IP3的信号途径促使肌质网中 Ca3+释放。

4. 平滑肌细胞兴奋-收缩耦联特点 当胞内 Ca2+增加时,Ca2+不与肌钙蛋白结合,而是与钙调蛋白结合成复合物,使肌球蛋白轻链激酶(myosin light chain kinase, MLCK)活化,活化的 MLCK使肌球蛋白发生磷酸化,进而与细肌丝结合产生收缩;当胞内 Ca2+ 减少时, 肌球蛋白被肌球蛋白轻链磷酸酶(myosin light chain phosphatase, MLCP)去磷酸化,与横桥解离,导致肌肉舒张。但即使是去磷酸化的肌球蛋白也能与肌动蛋白发生一定的反应,形成不同于横桥的锁桥(latch-bridge), 从而保持平滑肌一定水平的张力,这与平滑肌的特殊功能相适应。

8376

8376

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?