大气环流

前言

本课程使用教材为《天气学原理和方法(第四版)》(气象出版社),文章根据课堂笔记和教材内容整理订正编写,文章内容如有错误,请指正。

系列文章链接如下:

大气运动基本特征

气团与锋

气旋与反气旋

天气形势与天气要素预报

大气环流

全球范围或某一大范围的大尺度大气运动的基本状况,各种不同尺度天气系统发生、发展和移动的背景条件

文章目录

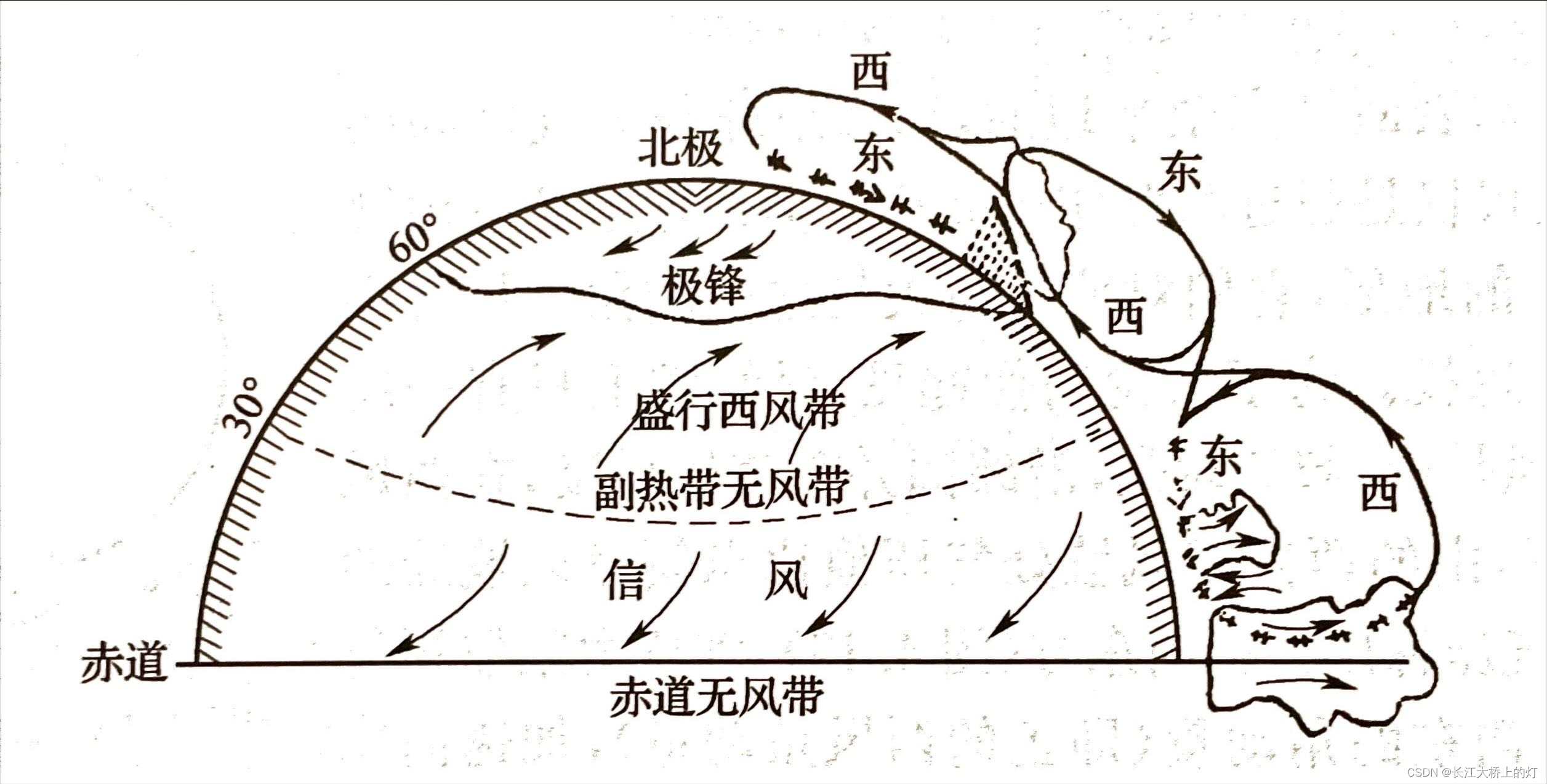

三圈环流概述

Hadley环流

从赤道到副热带区间的环流

形成原因:赤道气流受热上升 -> 高空辐散 -> 高空气流向两极方向运动,受到地转偏向力的影响,在副热带转为西风 -> 副热带高空气流辐合下沉 -> 地面形成副热带高压 -> 近地面存在气压梯度,气流向南运动,受到地转偏向力的作用发生偏转 -> 赤道气流上升

极地环流

副极地到极地之间的环流

高空气流向极地运动 -> 在极地遇冷下沉 -> 低层气流从极地向低纬流动,受到地转偏向力的影响 -> 转变为东北风

Ferrel环流

介于前两者之间的环流

- Hadley环流下沉气流在近地面向高纬度流动,与极地环流的东北风相遇形成极锋

- 气流沿着极锋上升,上升后向低纬度运动的气流到达副热带后辐合下沉,构成环流

大气平均流场的特征与季节转换

平均纬向风的经向分布

-

北半球冬季

- 低纬度向上东风带迅速变窄

- 中高纬度对流层西风较强,北半球尤其明显,最大风速中心在200hpa,北纬30度

- 北半球极地冬季从对流层到平流层均为西风

-

北半球夏季

- 低纬度大部分为东风,高空东风更强

- 中高纬度,北半球西风明显减弱,西风带向北移动

- 北半球极区平流层为环绕极地的东风

平均经向风分量的纬向分布

- 低纬度地区,地面和高空风向相反

- 风速随着纬度增加而增加

- 冬季强夏季弱

对流层中部500hpa

- 冬季

- 中纬度三槽三脊:东亚大槽、北美大槽、欧洲东部槽,两槽之间为脊,槽强脊弱,北美大槽和东亚大槽强度很强并向低纬度延申

- 副热带高压:中心位于海上,强度小

- 极地:极涡控制,冬强夏弱,且分裂两个中心

- 夏季

- 中纬度四槽:东亚大槽、北美大槽向东移动且强度减小,欧洲西海岸、青藏高原北部有浅槽

- 副热带高压:加强并分裂为三个中心,位于北太平洋、北大西洋和非洲大陆西部

- 极地:极涡减弱并且只有极点一个中心

对流层底部(海平面气压场)

- 冬季:

- 中高纬度:冰岛低压、阿留申低压,大陆上为冷高压

- 副热带:太平洋副高(夏威夷高压),大西洋副高(亚速尔高压)

- 夏季

- 中高纬度:亚洲大陆低压,冰岛低压减弱很多,阿留申低压减弱为槽

- 副高大大加强,并且向北移动

控制大气环流的基本因子

太阳辐射与全球经向温度分布

太阳辐射是大气运动能量的最终来源,赤道能量盈余而极地亏损,因此需要通过大气运动进行能量输送和平衡

对流层中下层,赤道暖,极地冷,对流层顶至平流层,夏季,赤道冷,极地暖

海陆热力性质差异

空气自西向东运动,冬季陆地冷,气柱收缩,大陆东岸高空形成槽,海洋暖,气柱膨胀,大陆西海岸附近高空形成脊

海陆热力性质差异推动我国季风环流的形成

海陆热力性质差异会存在影响,但是夏季东亚大槽和北美大槽在夏季依然存在,说明其不是最重要的影响因素

地形因素

地形的动力作用,如青藏高原使得西风绕流作用,形成高原北脊南槽,并在近地面分别形成兰州小高压和西南涡,

又如如爬坡作用,西风从青藏高原下坡后气旋性涡度加强,有利于形成东亚大槽

大地形还具有热力作用,如青藏高原热力作用,夏季为热源,冬季为冷源,夏季高原上空大气受热相较于同高度其他地区更快,冬季高原积雪影响温度低

急流

含义:一股强而狭窄的气流带,主要集中在对流层上部或平流层,轴准水平,多为东西走向,沿着轴最大风速 30 m / s m/s m/s 具有强大的风速水平切变和垂直切变

急流基本特点

-

风速、涡度分布

- 越靠近急流轴,风速越大,风速变化规律一般是非线性的

- 急流左侧风速由气旋性切变,正涡度,右侧负涡度

-

偏差风的分布

急流内摩擦作用,产生与气压梯度力方向相反的地转偏差,其中急流轴左侧有偏差辐合,右侧有偏差辐散,如图

- 急流出口与入口区域

例如,急流出口区的左侧,加速度与速度方向相反且越靠近急流轴,加速度越大,因此,越靠近急流轴,加速度引起的地转偏差越大,如图,垂直急流轴有偏差风的辐散

极锋急流

对流层近地面有温度梯度很大的极锋锋区,有很强的热成风,因此随着高度的增加,地转风速增大,当接近对流层顶时,由于锋区附近对流层断裂,冷区一侧提前进入平流层,温度递减率减小,导致温度梯度减小,热成风减小甚至逐渐反向,急流也逐渐减小,因此在对流层顶附近,极锋急流达到最强

副热带急流

Hadley环流上层气流,受到地转偏向力的影响,在副热带纬度20-30度接近对流层顶附近,转变为西风,与Ferrel环流上层气流汇合,形成高空西风急流。副热带高空急流在对流层上部中纬度对流层顶和热对流层顶断裂处附近最大,在500hpa以下就大大减弱

热带东风急流

热带对流层顶盛行东风,当夏季东风带北移,东风达到急流的标准,且在北纬10-15度附近阿拉伯海上空达到最大,原因是赤道附近对流层顶温度较低,而亚洲海陆热力性质差异最大,青藏高原在夏季充当热源,其对流层顶温度较高。

低空急流

尺度更小,在我国,一般认定700hpa或850hpa等压面出现的三个以上测站以上大于12 m/s 的西南风为西南低空急流,急流左侧有气旋性涡度,有利于形成地面气流辐合上升,从而形成强降水天气。

热带环流概况

经向环流对季风区和信风区分别讨论,纬向环流主要是Walker环流和Anti-Walker环流,此处不详细说明

极地环流概况

- 极涡:极圈内高空活跃的冷性涡旋,中心温度最低,在100hpa等压面图上表现得最明显

- 极涡的形成:冬季极地温度低,近地面形成浅薄冷高压,700hpa以上形成低压

- 北半球极涡的变化:北半球冬季,极涡较强,且有两个中心,分别位于格陵兰西部,亚洲东北部,夏季极涡较弱,只有极点处一个中心

- 极涡与亚洲寒潮天气的关系:当北极对流层中部有来自洋面的阻塞高压或暖脊入侵,并控制北极地区上空,会导致极涡分裂并向南移动,导致极锋锋区偏南,寒潮活动多且强烈

4万+

4万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?