1 参数

雷达系统的工作参数 决定了 雷达图像的质量。

图像质量参数 影响着 图像的信息提取能力。

1.1 工作参数

① 波长

雷达波长涉及对地物表面粗糙度的衡量;粗糙度不同,回波效果不同。

雷达波的穿透能力随波长而异;依据穿透程度,可以知道回波信号中是否包括体散射和多路径散射等效应。

② 极化方式

雷达的极化方式不同,地物的回波响应不同。

同极化方式HH和VV极化的响应效果不同。交叉极化和同极化方式不同。同一地区的HH、VV、HV图像各不相同,HV与同极化图像的差异更大。

VH与HV基本相同,VH图像使用较少。

③ 方向

雷达俯角:雷达波束与水平面之间的夹角。

雷达入射角:与俯角成互补关系。俯角和入射角,知道其一,便知其二。

照射带宽度:雷达波束在距离方向上具有一定宽度,会形成一个俯角范围,在此范围内雷达波束照射的地面宽度即为照射带宽度。

同一类地物,处于不同的俯角之下,回波效果不尽一致。在一个照射带内,同一类地物可能对应着不同的俯角,回波效果也可能不同。

④ 距离显示方式

地距显示:图像中各地物之间的相对距离与其对应的地面距离成比例,图像比例尺是一个常数。

斜距显示:完全是地物到雷达天线的距离在图上的表示,此类图像的比例尺非常数。

⑤ 平台的飞行参数

高度、姿态、成像时间、经纬度......

1.2 图像质量参数

① 图像分辨率

(i) 空间分辨率

雷达图像上可区分的两个地物目标的最小距离。包括方位分辨率和距离分辨率。在描述图像分辨率时,通常写成二者的乘积,即面分辨率(地面分辨单位的大小)。实践证明,不管方位分辨率和距离分辨率是否相同,一般只要面分辨率相同,解译的效果相同。

距离分辨率是俯角的函数,在照射带宽度内是变化的。因此,又是用平均面分辨率 △A 来描述图像的空间分辨率,即照射带 近距离端NR 到 远距离端FR 所有分辨单元的面积平均。

(ii) 灰度分辨率

灰度:地物的回波强度在图像上的反映。

灰度分辨率:两个目标可以被分辨的最小灰度对比度。

同一类地物所对应的图像灰度会因分布位置不同而不同,即同一类地物的灰度值是一定范围内的随机值。在区分各类地物时,通常区分其平均灰度值;即用平均回波功率作为识别依据;因此,灰度分辨率常指,两个地物目标可以被区分的平均回波功率 的最小差值。

(iii) 体分辨率

![]()

单独用空间分辨率或灰度分辨率,都不足以完全确定雷达图像的可解译程度。在实际工作中,高空间分辨率和搞灰度分辨率通常是相互矛盾的,体分辨率是二者的最佳折中。

(iv) 几何精度

经过图像几何处理,最后达到的精度。

2 几何特点

2.1 斜距显示的近距离压缩

侧视雷达S在飞行平台(飞机、卫星)飞行时,向垂直于航线的方向发射一个很窄的波束,该波束在航迹向上很窄、在距离向上很宽,该波束会在地面上覆盖一个很窄的条带(窄带)。平台在飞行时不断发射波束、不断接收地面窄带上的各种地物的反射信号。由这些波束扫视地面一条带状区域,就会形成成像带。

航迹向 / 方位向:平行于飞行航线的方向。该方向的比例尺是一个常量,取决于胶片记录地物目标的卷片速度 与 飞行器航速 之比。

距离向:垂直于飞行航线的方向。该方向的比例尺有两种显示方式,斜距和地距(1.1 ④)。

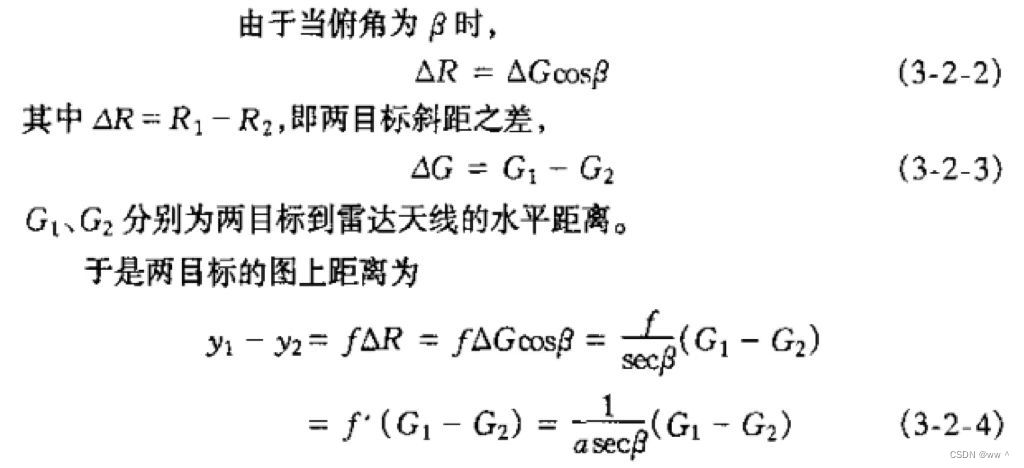

在斜距显示方式中,图像上两个目标之间的距离为其斜距之差(R1-R2)乘以距离向比例尺f:

![]()

上式中,y1、y2是两个目标在图像上的横坐标,f是距离向比例尺,a是比例尺分母,取决于阴极射线管上光点的扫描速度。一般用 x(纵坐标)表示方位向的图像坐标。

可见,斜距显示方式下,距离向比例尺 f ' 不是常数,它与俯角β成正比,β越大、f ' 越大。

A、B、C 为在地面上相同大小的地块,图3-2-1展示了它们在斜距图像和地距图像上的投影。在斜距图像上,由于比例尺是变化的,距离雷达较近的地块A被压缩了,造成了图像的几何失真。在地距图像上,距离向上没有几何失真的情况 。但是,如果遇到山地等地形不平整的情况,即使是地距显示方式,也可能存在几何形变。

2.2 侧视雷达图像的透视收缩和叠掩

在侧视雷达图像上,山坡长度按照比例尺计算后,总是比实际长度要短。设雷达波束到山坡顶部、中部、底部的斜距分别为Rt、Rm、Rb。

如图3-2-2(a),坡度比较小时,雷达波束 先到坡底、再到坡腰、最后到坡顶,Rt > Rm > Rb;因此,坡底最先成像、坡顶最后成像;山坡在斜距上的长度 L' = Rt - Rb,显然 L' < L。这种现象称为透视收缩现象。

如图3-2-2(b),坡度逐渐增大,当 Rt = Rm = Rb 时,坡底、坡腰、坡顶 的信号同时被接收,图像上成一个点,此时坡长为 0。

如图3-2-2(c),坡度特别大时,雷达波束 先到坡顶、再到坡腰、最后到坡底,Rt < Rm < Rb;此时山坡在斜距上的长度 L'' = Rb - Rt,仍然存在 L'' < L的现象,称为雷达叠掩现象。

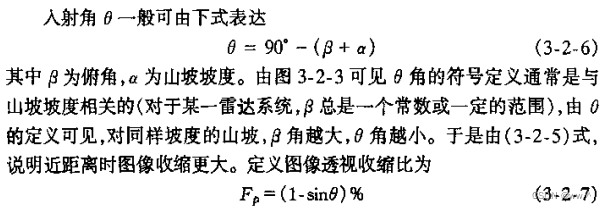

设雷达图像显示的山坡长度为Lr,雷达波束的入射角为θ,则 Lr = Lsinθ。可见,当且仅当 θ = 90°(波束贴着斜坡入射)时,斜坡的图像才没有变形,其他情况下,Lr 均小于L。

近距离地物更容易产生透视收缩。

透视收缩表明回波能量相对集中(最集中的情况是3-2-2(b)中坡底、坡腰、坡顶的回波集中到一个点),所以透视收缩意味着更强的回波信号。

由于前坡的透视收缩比后坡严重,一般在图像上,前坡比后坡亮。

2.3 雷达阴影

雷达阴影的形成与俯角和坡度有关。

① 当 背坡坡度α 小于 俯角β 时,整个背坡都能接收波束,不会产生阴影,如图3-2-8(a)所示。

② 当 α=β 时,波束正好擦过背坡,如图3-2-8(b)所示。此时阴影情况取决于背坡的粗糙度。若背坡为平滑表面,则不可能有波束到达,全部阴影;若存在地形起伏,则有些地段可以产生回波,有些地段产生阴影。

③ 当 α>β 时,如图3-2-8(c)所示,一定会产生阴影。此时,斜距内的阴影长度Ss 与 雷达到阴影最远端的斜距Sr 、基准面上的地物高度h 、航高H有关,即:Ss = h Sr / H 或 Ss = h / β。

雷达阴影的大小与 俯角β 有关。在背坡坡度一定的情况下,俯角越小,阴影区越大。这说明,远距离地物更可能产生阴影。这与叠掩的情况正好相反。

阴影可以用于了解地形地貌,可以根据阴影的定量统计(面积和长度的平均值、标准差 等)和其他标准,对地形进行分类。

但是,阴影太多,会导致背坡区的信息匮乏。一般尽可能在起伏较大的地区避免阴影,或通过多视向雷达技术补偿阴影部分丢失的信息。

3 信息特点

侧视雷达图像上的信息 是 地物目标对于雷达波束的反应。主要是地物目标后向散射(朝向雷达天线的那部分被散射的电磁波)形成的图像信息。

3.1 地物目标对雷达波束的几种不同反应

反射、散射、透射、吸收

3.2 地物目标的几种类型

① 分布型目标

表面足够粗糙(粗糙度 ≥ 电磁波波长)、面积较大的面目标,由许多同一类型的物质或点组成,这些物点的位置分布是随机的。比如:一大块草地、农田。

由于其组成物质/点的位置分布随机,分布型目标接收到的电磁波相位不同、回波初相不同、回波幅度随机,且其中没有任何一个物点的回波散射可以在总回波中占据主导地位。雷达天线接收到的电磁波电场信号往往会形成周期性信号,造成图像上这类地物最强信号(亮点)到最弱信号(暗点)的周期变化;即,分布型目标的图像并非灰度均匀,而是一系列亮点和暗点相间的图斑;这种现象称为 “光斑”效应。

由于合成孔径雷达图像的几何分辨率高于真实孔径雷达图像,合成 孔径雷达图像的光斑效应远 大 于真实孔径雷达。

减轻“光斑”效应的方法包括:采用“多视”技术降低空间分辨率、采用图像低通滤波方法人为地降低图像的空间分辨率 等。

② 点目标

比分辨率单元小得多的地物目标。即,在一个像元所对应的地块内,比较小的独立地物目标。

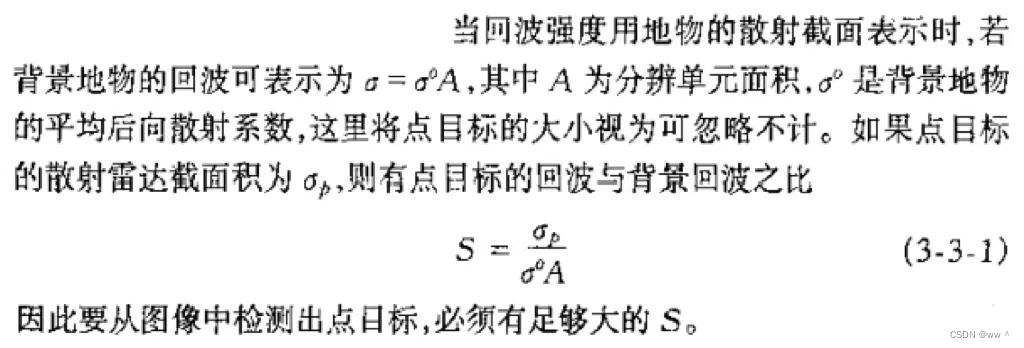

点目标与地块内其他地物不是一个类型,因此,其散射回波与周围地物不同。当点目标的回波信号特别强、在整个地块中占据了主导地位时,它所在的像素信号几乎就只反应它的存在。但一般来说,点目标所在的像元的回波信号除了它之外,还会有背景地物的贡献。

一般来说,空间分辨率高的雷达图像更容易检测出点目标。

上图显示了 以1/10像元尺寸作为密度分割单元,雷达图像的密度分布。图像密度指点目标信息的输出电压。可以看出,密度分布曲线大多形如sinc函数,sinc(x) = sin x/x。

③ 硬目标

既不占有较大面积,又不限制在一个分辨率单位之内的地物。大多数人工目标都属于硬目标,比如,桥梁、输电线、房屋 ...

硬目标的回波信号很强,通常是一系列亮点或一定形状的亮线。原因主要有:存在与雷达波束相垂直的平面、角反射效应、相应于人射波频率的谐振效应、存在指向合适的线导体...

3.3 雷达图像色调的影响因素

雷达图像一般是单波段图像。因此,图像的灰度及其空间变化所构成的纹理是从雷达图像中提取信息的主要依据。雷达图像的灰度是地物目标后向散射回波强度的表现。

后向散射系数σ0 是雷达系统的参数(波长λ、入射角θ、极化方式P)和地物目标的参数(方位角φ、复介电常数、表面粗糙度T1、次表面粗糙度T2、不均匀介质中的体散射系数V)的函数:

![]()

(1)表面粗糙度

(2)复介电常数

(3)波长

① 按照波长去衡量地物表面的有效粗糙度。对于同一表面粗糙度,波长不同,有效粗糙度不同,会影响 地物目标对电磁波的散射方向分布,从而影响回波能量的大小。

当波长为 1cm 时,大多数表面都被认为是粗糙面。当波长接近 1m 时基本不粗糙。

② 波长不同,目标的复介电常数不同,地物目标的反射能力 和 电磁波的穿透力大小 不同。

当波长为 1cm 时,穿透能力可以忽略不计。当波长为 1m 时,对潮湿土壤的穿透能力为0.3m,对干燥土壤的穿透能力至少有1m。

(4)入射角

(5)极化方式

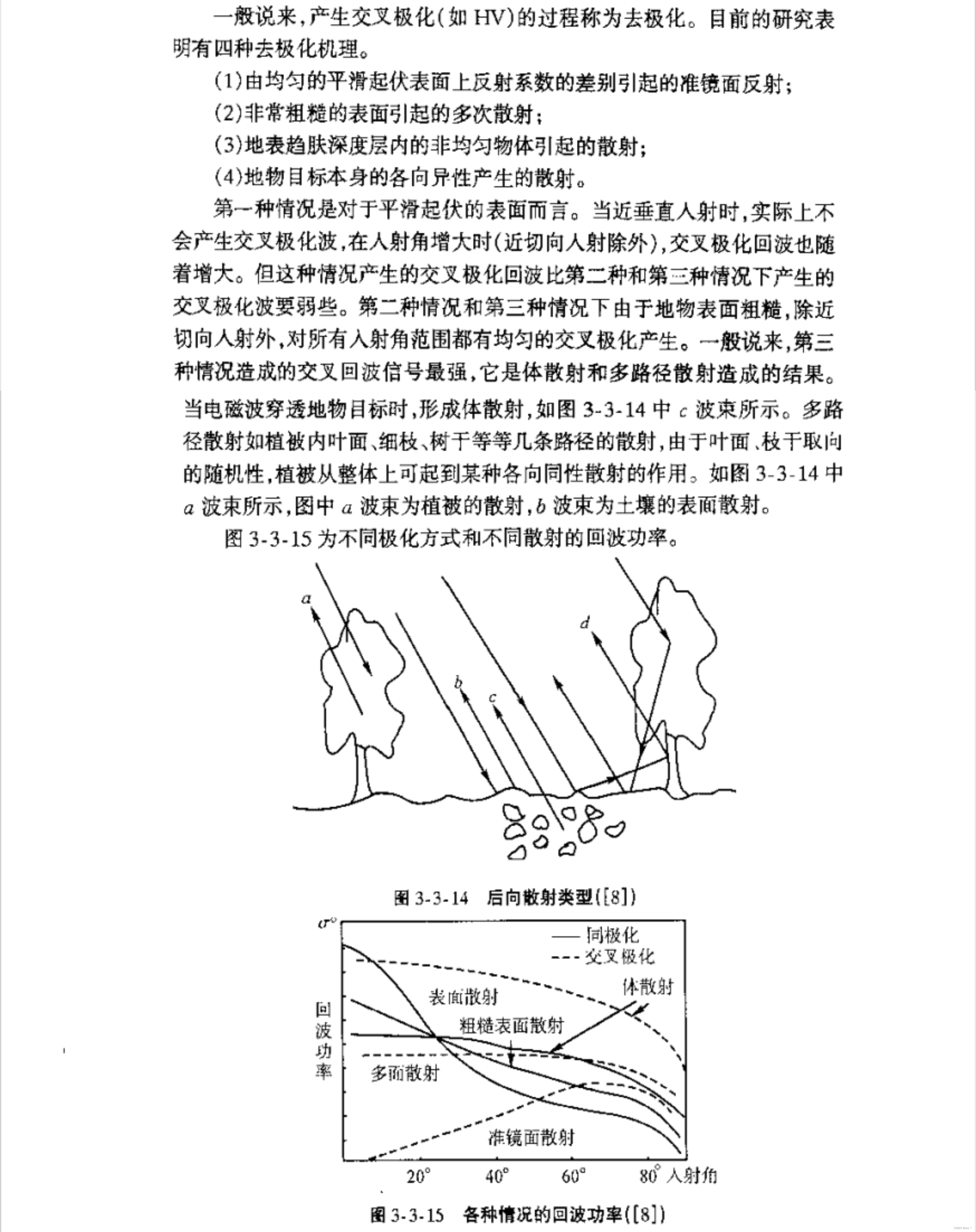

雷达成像系统一般发射水平极化波,该波与地表相互作用,会使电磁波的极化方向产生不同程度的旋转,形成水平和垂直两个分量,这两个分量可以通过不同极化的天线接收,形成 HH 和 HV 两种极化方式的图像。

当地物表面非常粗糙时,地表散射各向同性,回波与入射角无关,HH 和 HV 基本无差别。

当地表比较平滑时,回波与极化有一定的相关关系。

(6)次表面粗糙度

(7)体散射

(8)角反射器效应

4 雷达图像中的虚假现象

虚假现象的出现多与强反射目标有关。雷达图像形成时,地物的反射和散射或多路径散射可能会导致虚假目标的出现。

本文详细阐述了雷达系统的工作参数如何影响图像质量,包括波长、极化方式、俯角、距离显示方式等。同时,讨论了图像的空间分辨率、灰度分辨率和体分辨率对解译能力的影响。文章还介绍了雷达图像的几何特点,如斜距显示的近距离压缩、透视收缩和叠掩现象,以及雷达阴影的形成和影响。最后,提到了雷达图像中的信息特点,如地物目标的反射、散射类型,以及影响图像色调的因素。

本文详细阐述了雷达系统的工作参数如何影响图像质量,包括波长、极化方式、俯角、距离显示方式等。同时,讨论了图像的空间分辨率、灰度分辨率和体分辨率对解译能力的影响。文章还介绍了雷达图像的几何特点,如斜距显示的近距离压缩、透视收缩和叠掩现象,以及雷达阴影的形成和影响。最后,提到了雷达图像中的信息特点,如地物目标的反射、散射类型,以及影响图像色调的因素。

613

613

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?