TDDI芯片通过高度集成与车规级优化,成为智能座舱显示系统的核心引擎。其设计需在抗干扰能力(EMC)、环境鲁棒性(温度/振动)、光学性能三者间取得平衡。随着车载屏幕向OLED/Mini-LED演进,下一代TDDI将集成AI触控预测、局部刷新率切换等关键技术,持续推动驾乘体验革新。

一、TDDI芯片的由来

-

技术演进背景

-

分立式架构的缺陷:早期车载显示屏的触控(Touch Controller)与显示驱动(Display Driver IC, DDIC)为独立芯片,存在以下问题:

-

硬件复杂:需两层FPC(柔性电路板)连接,增加厚度与故障点。

-

信号干扰:触控与显示信号串扰导致噪声敏感(如LCD噪声耦合至触控传感器)。

-

成本与功耗高:多芯片方案增加BOM成本和功耗。

-

-

智能手机的先行验证:2014年后智能手机率先采用TDDI(Touch and Display Driver Integration),验证了高集成方案的可行性。

-

车载需求驱动:

-

大屏化趋势(中控屏>12英寸,仪表屏>10英寸)需更高集成度。

-

车规级可靠性要求(温度范围-40℃~105℃)推动抗干扰设计集成。

-

-

二、TDDI芯片的重要性

-

系统级优势

指标 分立方案 TDDI方案 提升效果 模组厚度 1.8~2.2mm 1.2~1.5mm 减薄30%+,适配曲面设计 触控报点率 60~90Hz 120~240Hz 低温下仍保持流畅触控 光学性能 透光率85%~88% 透光率>92% 降低屏幕反光,提升强光可视性 抗干扰能力 易受引擎点火噪声影响 内置噪声抑制算法 通过ISO 11452-2车载EMC测试 系统功耗 高(双芯片协同) 低(单芯片优化) 节能15%~20% -

车规核心价值

-

功能安全:满足ISO 26262 ASIL-B等级,支持触控/显示失效检测。

-

可靠性:通过AEC-Q100 Grade 2认证(-40℃~105℃工作温度)。

-

三、TDDI芯片的核心作用

-

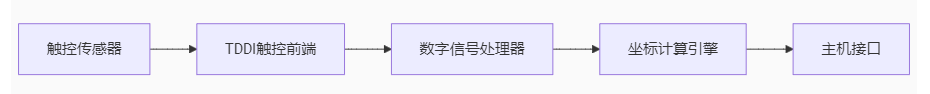

触控功能链

-

触控前端:采集微伏级电容变化信号(自电容/互电容)。

-

噪声抑制:采用动态VCOM调制、LCD噪声同步消除技术。

-

手套/湿手操作:支持>5mm隔空触控(戴手套工况)。

-

-

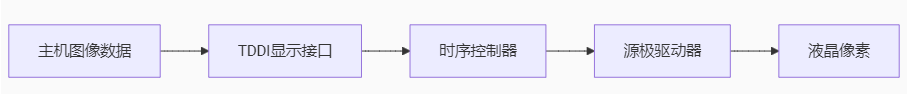

显示功能链

-

驱动能力:支持4K分辨率(3840×2160@60Hz)。

-

局部调光:分区背光控制(Mini-LED背光方案必备)。

-

四、TDDI芯片的硬件组成

| 模块 | 功能描述 |

|---|---|

| 模拟前端(AFE) | 高精度ADC(16bit)采集触控信号,信噪比>50dB |

| 数字信号处理器 | 运行触控算法(如互相关滤波、基线校准) |

| 时序控制器(TCON) | 生成LCD扫描时序,支持MIPI DSI/LVDS接口 |

| 源极驱动器 | 输出灰度电压(256级)至液晶单元,压摆率>10V/μs |

| 电源管理单元 | 集成LDO/DCDC,提供多路电压(AVDD=15V, VGH=28V, VGL=-8V) |

| 微控制器内核 | ARM Cortex-M系列,运行实时OS管理任务调度 |

五、车载TDDI的应用场景

-

仪表盘

-

要求:低温启动(-30℃)、高刷新率(>75Hz)避免画面拖影。

-

案例:特斯拉Model 3采用TDDI驱动12.3英寸液晶仪表。

-

-

中控屏

-

要求:多点触控(10点)、抗油脂污染(手套模式)。

-

-

副驾娱乐屏/HUD

-

要求:超低延迟(触控响应<20ms)、广色域(NTSC>90%)。

-

六、TDDI设计的关键注意事项

-

车规环境适应性

-

温度补偿:触控灵敏度随温度漂移,需动态校准算法。

-

振动防护:机械振动导致触控误报,需加速度传感器协同滤波。

-

-

光学性能优化

-

VCOM调制:消除LCD刷新对触控的干扰(同步相位控制)。

-

金属网格传感器:替代ITO,电阻<10Ω/sq(柔性屏必备)。

-

-

功能安全设计

-

双路校验:触控坐标与显示内容逻辑关联验证(防失效)。

-

看门狗机制:TDDI内置硬件Watchdog监控死机状态。

-

七、TDDI系统的EMC对策

干扰源分析

| 车载噪声源 | 频率范围 | 对TDDI影响 |

|---|---|---|

| 引擎点火噪声 | 10kHz~100MHz | 触控信号淹没(SNR恶化) |

| DC-DC电源纹波 | 200kHz~2MHz | 显示驱动电压波动导致闪烁 |

| CAN总线辐射 | 1MHz~500MHz | MIPI DSI数据误码率升高 |

EMC设计对策

-

源头抑制

-

电源滤波:

-

在TDDI电源入口部署π型滤波器(10μF陶瓷电容+10μH磁珠)。

-

开关电源选用trr<35ns的肖特基二极管。

-

-

时钟优化:

-

MIPI DSI时钟展频技术(调制频率±1%),降低峰值辐射。

-

-

-

传播路径阻断

-

屏蔽设计:

-

FPC采用双层铜箔屏蔽(层间距<0.1mm),接地间隔<λ/20。

-

-

共模扼流圈:

-

MIPI差分线串接100Ω@100MHz共模扼流圈(如TDK ACT45B)。

-

-

-

敏感电路保护

-

触控传感器布局:

-

传感器边缘增加Guard Ring(接系统地),宽度>0.5mm。

-

-

接地策略:

-

采用星型接地,TDDI模拟地与数字地单点连接(0Ω电阻)。

-

-

-

PCB设计规范

层叠结构 作用 L1:信号层 走MIPI差分线(阻抗100Ω±10%) L2:完整地平面 提供低阻抗回流路径 L3:电源分割层 隔离数字/模拟电源 L4:触控传感器走线层 屏蔽网下方铺铜 -

测试验证

-

CISPR 25标准:

-

辐射发射测试(30MHz~1GHz)需<30dBμV/m(峰值)。

-

-

ISO 11452-4大电流注入:

-

100mA干扰注入线束时,触控报点错误率<0.1%。

-

-

1万+

1万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?