注:本文为 “ASPD | 反社会人格障碍 ”相关分析文章合辑。

反社会型人格障碍

孙越宁 张 宁 上海市心理热线 2024年03月15日 10:19 上海

症状及特征

对他人基本权益的广泛忽视或故意侵害是反社会型人格障碍(antisocial personality disorder)的典型特征。他们对社会和他人冷酷无情,对他人的痛苦或求助信号无动于衷,甚至会享受与他人的争斗或侮辱他人。袭击、谋杀和强奸等伤害他人的行为在反社会型人格障碍患者身上很常见。这些行为并不是为了逃避他人的伤害,或因为某种社会不公,而仅仅是一时冲动。反社会型人格障碍患者很少信守承诺、不服从社会道德、有暴力倾向,另外,他们往往缺乏目标和计划、行为冲动,并因此而长期失业,或出现婚姻问题、吸毒或酗酒等。

对反社会型人格障碍患者来说,人际只是他们达到自身目的一种工具。他们似乎缺乏与他人建立积极关系的兴趣。在需要的时候,他们也会表现得优雅或令人愉悦。但一旦达到目的,他们就会立即恢复其无礼和傲慢的特点。本质上,他们并没有兴趣建立和维持长期稳定的人际关系。

反社会型人格障碍患者对危险情境的焦虑水平较正常人低,他们缺乏罪恶感,行为冲动、习惯于冒险、追求刺激而不考虑危险,他们不习惯于稳定的生活,容易从一段关系转向另一段关系。尽管这类人常常以进监狱或死亡而告终,但还有许多人可有较为稳定的职业。

流行病学资料

反社会人格障碍的患病率为l%~4%,DSM-Ⅳ报告的临床样本中的患病率介于3%~30%,其中在物质成瘾治疗机构、监狱、法律机构中的发生率更高。在对英格兰与威尔士在押犯人的调查中发现,44.9%的18岁以上犯人符合反社会人格障碍的诊断。一项对中国海洛因吸食者的调查中发现,反社会型人格障碍占41.4%(其中54.2%为男性,15.4%为女性)。

男性患反社会型人格障碍的可能为女性的3~5倍,年轻以及受教育水平较低的群体更容易出现这一障碍。研究发现,反社会性症状随年龄增长呈下降趋势,其原因可能是患者的死亡率较高以及人格特质改变的共同作用。

诊断标准

A.从15岁开始就出现的一种对漠视并侵犯他人权益的普遍的行为模式,有下列3种或以上的症状:

(1) 不遵守法律及社会规范,例如反复出现足以导致其被捕的行为。

(2) 欺诈,例如反复说谎,使用假名,或者为个人利益或者仅仅为了高兴而操纵他人。

(3) 冲动或难于制订计划。

(4) 易怒和攻击性,例如经常打架、斗殴。

(5) 极度漠视自己或他人的安全。

(6) 一贯不负责任,例如不能长期保持稳定的工作状态,或反复违反财务制度。

(7) 缺乏愧疚感,例如漠视对他人的伤害、虐待或者偷盗行为或者为这些行为狡辩。

B.患者至少18岁。

C.患者15岁之前,有品行障碍的证据。

D.当前出现的反社会行为可能与精神分裂症或者双相障碍同时发生。

资料来源:DSM-5,APA,2013.

图/网络(侵删)

来源:上海精神卫生飘扬的绿丝带

反社会型人格障碍

海岸心理 庞红艳 2024年03月15日 23:30 广东

2023 年九月多,网上爆出《山西大同小学男生遭同班两位男生凌辱》的新闻,恶心程度,险恶程度皆令人发指。我决定公众号从推荐心理学好书,改为写心理学知识与生活运用。希望父母、老师或者任何人看到文章后,在给孩子传递知识的同时,也能教会孩子重视生命,保护自己。没想到最近又爆出《邯郸初中生被害》的新闻。事件原因与后续由短视频不断播出,引起了网友的震惊和心痛,我也在看到新闻后久久难以消化,更无法理解。

作为心理学人,有一门必修课叫做《变态心理学》,它致力于探究异常心理或病态行为的表现形式、发生原因、机制及发展规律。在这门学科里,就对上述案件里的施害者,类似于没有任何同情心、同理心、杀人或者违法并无任何害怕或反悔等行为的人,专门有一个名称叫做反社会型人格障碍。他们当然是人,但又与普通人的认知活动、情感活动、动机和意志行为活动、智力和人格特征差异很大。今天这篇文章,我们就来说说反社会型人格障碍。

首先,什么是反社会型人格障碍?

反社会型人格障碍(Antisocial Personality Disorder,ASPD)是一种人格障碍,其主要特点是违反社会行为规范。患者常常表现出冲动、妨碍公众、伤害他人的行为,缺乏羞耻感和罪责感,自我中心、缺乏爱心和情感冷漠,经常撒谎欺骗。[2]

反社会型人格障碍者通常具有强烈的攻击性,不可靠且不可信赖,不会从过往经历中吸取教训,往往屡教不改。他们可能表现出偷窃癖、依赖症、暴力行为等多种形式的行为。在美国的人格障碍患者中,约四成是反社会型人格障碍者,且男性患病率高于女性。

其次,反社会型人格障碍是什么样子的?

这些年我其实有一个非常大的困惑,就是为什么电视剧电影中许多主角形象都塑造成反社会型人格,他们想表达什么。我非常无法理解类似影视剧。但我今天想让大家知道反社会型人格障碍,还是不得不依靠电影电视剧的形象来介绍。

我印象中最深刻的一个反社会型人格障碍的男性角色里,是《这个杀手不太冷》里灭了女主全家的那个的缉毒科警察史丹菲尔。影片里他喜欢听贝多芬序曲,他之所以追杀女主也就死13岁的玛蒂达,原因是玛蒂达的父亲私吞了他的毒品,在杀害玛蒂达的家人时,甚至对一个4岁的小男孩都不放过。另外他因为自己的西装被打烂了,在玛蒂娜的父亲死后还疯狂的用手枪射击尸体。他吸气以及扭头的动作,让我毛骨悚然,害怕至极。

关于反社会型格障碍的女性角色里,印象深刻的是《killingEve》里长相甜美的薇拉内拉。那也是一部我非常不喜欢但看完了整四部的电视剧。我好奇别人喜欢这部电视剧什么,薇拉内拉为什么会杀人,她有过一丝一毫的忏悔或者反省吗?翻看完四部后,除了与Eve相处时,她有点迷惑和困惑,我看不到她有任何与正常人相同的情绪,更看不懂反思、忏悔与同情。即使影片塑造了她的糟糕原生家庭亲人,但我依然无法同情和理解,更不理解喜欢这部剧。

至于近处,许多韩剧里恐怖变态的杀人犯,甚至他们的偶像剧,都以反社会型格障碍的特点作为主角卖点。例如《梨泰院class》里的女主,电视剧里出现她就被诊断为反社会型格障碍了,但又把她包装成非常厌世的女孩。通过她对男主的帮助以及一些强的情节,不但没有对反社会型人格的讨厌,反倒处处被评爽。但作为主角里对理解反社会型格障碍比较形象直观的是韩剧《恶之花》,里面李准基饰演的男主白熙成连笑也在学视频专门模仿。他没有正常人的情感体验,所有的行动都是在观察模仿视频后的表演。虽然最后美化了和反转了,但是前期的那种漠然与表现出来的体贴真的很形象。

个人对于国产剧里的反社会角色无法例举。一方面我看的剧很少,二是许多影视剧都是把反社会型人格障碍美化了。比如,反社会型人格障里的冷漠美化成高冷,把带给别人伤害痛苦等特质或品行变酷。且通过男主光环、博眼球的情节、夸张的原生家庭、激烈的剧情冲突,以及万能药爱情,美化反社会型人格障。让那些明明表现很符合反社会型格障碍里的条目,肆无忌惮伤害别人,不顾别人尊严的主人公们都洗白了,不知这种无知毒害了多少人。

第三,说一说,反社会型格障碍的诊断。

在《精神障碍诊断与统计手册》第五版里(DSM-5),罗列了反社会型人格障碍的诊断标准,我直接引用原文,大家可以查看了解,无精神科执业证并不能单凭此罗列,就最终就凭借自己观察了解给别人下诊断,贴标签(着重提醒)。

根据DSM-5的定义,反社会型人格障碍的主要特征包括:建立积极人际关系的能力受损,侵犯他人基本权利和违反主要社会规范及价值观的行为倾向,以及为满足私欲不择手段。

A.一种无视和侵犯他人权利的普遍模式,始于15岁,表现为下列三项(或更多)症状:

1.不能遵守关于合法行为的社会规范,表现为反复做出会被逮捕的行为。

2.欺骗性,表现为反复撒谎、用假名,或为个人利益或享乐而欺诈他人。

3.冲动性或不能提前做出计划。

4.易激惹和攻击性,表现为反复的斗殴或攻击。

5.全然不顾自己或他人的安全。

6.一贯不负责任,表现为重复性地不能保持稳定的工作表现或履行经济义务。

7.缺乏懊悔之心,表现为做出伤害、虐待或偷窃他人的行为后不在乎,或将其合理化。

B.个体至少18岁。

C.有证据表明品行障碍始于15岁前。

D.反社会行为并不仅仅出现在精神分裂症或双相障碍的病程内。[1]

第四,反社会型人格障碍的人群比例

反社会型人格障碍在人群中的占比约为百分之四,且男性诊断的可能性高于女性。根据DSM-IV的定义评估反社会型人格障碍的流行病学研究表明,该障碍是最普遍的人格障碍之一,人群中多达4.1%的人都曾被诊断为该障碍(Lenzenweger, 2008)。男性被诊断出该障碍的可能性远高于女性(Lenzenweger, Lane, Loranger, & Kessler, 2007)。

反社会型人格障碍从儿童时期的各种品行问题就可以看出端倪。例如两起案件里的施害者他们的做法和事后的反应。以及一些虐猫虐狗、参与校园霸凌、偷窃、撒谎等毫无同情心且屡教不改的社会新闻里的人。由于被诊断为反社会型人格障碍的大多数成人从儿童期起就表现出反社会倾向,故而与此障碍有关的生物学和心理社会因素类似于品行障碍。

第五,反社会型人格障碍的影响因素

生理、心理、社会因素都有,并不明确有单一因素造成。

生理因素:

反社会型人格障碍受遗传影响因素的可能性更大。大量证据表明反社会行为(尤其是犯罪行为)受遗传影响(Baker et al., 2007; Eley,Lichenstein, & Stevenson, 1999; Taylor, Iacono, & McGue, 2000)。双生子研究发现,犯罪行为在同卵双生子中的同病率接近50%,而异卵双生子只有20%或更低(Larsson et al., 2007;Rutter et al., 1990)。领养研究发现,与养父相比,养子的犯罪记录与生父更为相似(Cloniger & Gottesman, 1987; Mednick, Reznick, Hocevar, & Baker, 1987)。

最可能关涉成人反社会性的基因是那些与控制冲动的5-羟色胺系统功能有关,以及与寻求和加工奖赏的多巴胺系统功能有关的基因。这些基因与其他基因在反社会型人格障碍的形成中似乎有着复杂的相互作用(Arias et al., 2011)。与儿童研究一样,成人研究发现,那些有着某种影响5-羟色胺功能基因型的人和在社会经济剥夺环境下长大的人,出现反社会型人格障碍症状的风险尤其增高(Lyons-Ruth et al., 2007)。

(图片为PET扫描结果表明,杀人犯大脑额叶的活动减少,而这一脑区有助于阻止冲动和攻击性行为。(摘自Raine, 1999.)

反社会型人格障碍者一般在言语技能和大脑执行功能方面也有缺陷,包括保持精神集中的能力、抽象推理、概念和目标形成、预测和计划的能力、规划和发起有目标的一系列行为的能力、自我监控和自我意识,以及从适应不良的行为方式转变为更具适应性的行为方式的能力(Henry & Moffitt, 1997)。另一方面,有些研究发现,反社会的成年人与普通人在大脑前额叶皮层的特定区域上存在结构或功能差异。这些脑区与许多高级认知过程有关,例如决策、计划、冲动控制、情绪管理、从奖惩中学习和与他人共情(Morgan & Lilienfeld, 2000;Siever, 2008)。例如,研究者观察发现,反社会型人格障碍的男性与无此障碍的男性相比,前者的前额叶皮层灰质体积减少了11%(Raine et al., 2000)。另一个研究发现,与没有反社会型人格障碍症状的个体相比,有症状的个体(包括男性和女性)前额叶皮层体积更小(Raine et al., 2011)。另外,将样本作为一个整体来看,男性的前额叶皮层体积小于女性,这种前额叶皮层体积的性别差异解释了两性在反社会症状数量上的差别。因此,这些研究者认为,男性前额叶皮层特殊区域灰质比女性更少的倾向,有助于解释反社会型人格障碍患病率的性别差异。

大脑结构和功能的这些缺陷可能与见诸于反社会型人格障碍者的基因异常有关。这也可能是婴儿期和童年期的生理疾病或中毒所致,这两种情况在有反社会和犯罪行为的人中更为常见。无论原因是什么,执行功能、对他人的共情、从惩罚中学习这三方面的缺陷都可能导致反社会型人格障碍者冲动控制能力差,并且难以预测自身行为的后果。

心理因素:

反社会型人格障碍的一个显著特征就是冲动控制能力差。这类人对挫折缺乏承受力,行为常冲动,并且明显不关心自己行为可能带来的后果。他们常常冒险,追求刺激而无视危险。他们很容易变得厌烦和焦躁不安,不能忍受日常事务的单调乏味,或者坚持婚姻或工作中日复一日的责任(Millon et al., 2000)。因此他们往往会移情别恋,并且经常会从事一些地位较低的工作。他们可能会冲动地参与犯罪活动——监狱里大约50%~80%的男囚和20%的女囚可能被诊断为反社会型人格障碍(Cale & Lilienfeld, 2002; Fazel & Danesh, 2002;Warren et al., 2002)[3]

反社会型人格障碍者的冒险、无惧和无法从惩罚中学习的特点,也与唤醒水平较低有关,体现在静息心率较慢,皮肤导电活动水平低,或脑电图记录中慢波过多(Sylvers et al.,2008)。对这些数据的一种解释是,较低的唤醒水平表明对危险情境的恐惧程度也较低(Raine, 1997)。无惧可以派上好用场——拆弹专家和英国伞兵的唤醒水平也很低(McMillan &Rachman, 1987; O’Connor, Hallam, & Rachman, 1985)。然而,无惧也可能使一些人倾向于暴力和反社会行为,如斗殴和抢劫,实施这些行为都需要无惧。此外,唤醒水平低的儿童可能不害怕惩罚,所以不会因为惩罚的威胁而停止反社会行为。

【反社会人格障碍】唯一不能在 18 岁之前做出诊断的人格障碍

社会因素:

长期处于低唤醒也可能是一种令人不舒服的状态,会导致个体寻求刺激(Eysenck,1994)。如果个体通过亲社会或者中性的行动(如跳伞)来寻求刺激,那么这种特质可能就不会导致反社会行为。但有些人可能会通过危险或冲动的反社会行为(如斗殴)来寻求刺激。寻求刺激的方向是朝着反社会行为,还是朝着偏中性的行为,可能取决于个体行为所获得的强化。因反社会行为而获得家人或者同伴奖赏的人很可能形成反社会人格,而因反社会行为持续受到惩罚,并且有人提供可替代的更中性选项的人则可能不会形成反社会人格(Dishion & Patterson, 1997)。

与其他人格障碍一样,反社会型人格障碍与童年期的不幸和虐待有关。一项对全美代表性样本的研究发现,被诊断为反社会型人格障碍的成人,遭受过照料者毒打,父母有物质使用障碍,父母坐牢和/或试图自杀的比率更高(Afifi et al., 2011)。他们遭受身体、情感或性虐待的可能性是无此障碍的人两倍以上。

正如有品行障碍的儿童,与反社会型人格障碍有关的遗传、神经生物和社会因素也可能会相互作用(见图11.1),从而在患有此类障碍个体的生活中形成暴力循环。之后他们会在自身的亲密关系和家庭中延续这种暴力。

第六,反社会型人格障碍的治疗

反社会型人格障碍者一般认为自己不需要治疗。只有在婚姻不和、工作冲突或被监禁的时候,他们才可能被迫接受治疗。然而,他们倾向于把自己当前的处境归罪于其他人,而不是为自己的行为承担责任。因此,许多临床医生对通过心理疗法有效治疗这种障碍并不抱太大的希望(Kraus & Reynolds, 2001; Millon et al., 2000)。

当临床医生尝试心理治疗时,他们一般侧重于帮助反社会型人格障碍者控制其愤怒和冲动行为,方法是识别诱因和找出替代的应对策略(Kraus & Reynolds, 2001)。一些临床医生也试图让个体更多地了解其行为对他人造成的影响(Hare & Hart, 1993)。

锂制剂和非典型抗精神病药已被成功用于控制反社会型人格障碍者的冲动和攻击行为(Markovitz, 2004; Ripoll et al., 2011)。抗癫痫药物也被用于减轻冲动性和攻击性(Ripoll etal., 2011)。

(图片来自网络,侵删。)

格式引文:

[1] Reprinted with permission from the Diagnostic and Statistical Manualof Mental Disorders, Fifth Edition.Copyright © 2013 American Psychiatric Association.

[2] [美] 苏珊·诺伦-霍克西玛著,邹丹译.变态心理学(第6版).北京新曲线出版咨询有限公司.2017:749.得到电子书:https://d.dedao.cn/F2fWeFiz6n86gnox

[美]兰迪·拉森,[美] 戴维·巴斯著,郭永玉译.人格心理学:人性的科学探索(第2版).北京新曲线出版咨询有限公司.2017:976.

如何识别我们身边的反社会人格者

栗子 零时差对话 2024年04月05日 20:00 广东

你是否遇见过这样的人,TA会往同事背后捅刀子,会有预谋地对自己信任的人撒下弥天大谎,会想法方设法毁掉能力过人的同事,会欺压没有发言权的弱势群体,会为了自己的利益不会受任何道德与法律的限制,而且TA对此没有任何的愧疚感,没有正常人所拥有的情感。如果有,那你可能遇到了一个反社会人格的人。

PART.01 什么是反社会人格

反社会人格者以情感淡漠而著称,但是他们或许会把自己包装成情深意浓,实际上是麻木不仁。他们一点同情心都没有,也没有兴趣与别人建立真正的情感纽带,但是他们可能能说会道,表面上伪装得很有魅力。他们也比正常人更加追求刺激,这是他们经常罔顾个人安全做成危险举动,或在社交、财务或法律方面铤而走险的原因。如果不是和这些人有比较近的接触可能很难识别出来。

目前的研究认为大约有4%的人属于这种情况,也就是说平均每25人当中就有1个就是反社会人格。根据目前精神病学领域的权威机构,美国精神医学学会发布的诊断依据,如果一个人拥有以下7个特征中的3个及3个以上,那么这个人在临床上就足以被确诊为患有“反社会人格障碍”:

(1)无法遵守社会规范;

(2)惯于欺骗和操控他人;

(3)行事易冲动,无法提前做出计划;

(4)易怒,具有攻击性;

(5)毫不顾及自身或他人的安危;

(6)一贯不负责任;

(7)在伤害、虐待惹人或偷窃他人东西后毫无悔意。

PART.02 反社会人格者的常用招数

作者提出很多受过心理创伤的人,包括长期焦虑、抑郁症、精神分裂等,这些人中大多数人都是因为遭到了反社会人格者的控制或心理摧残。而我们社会中反社会人格者人数众多且隐蔽,因此学会识别他们就显得尤为重要。

当我们在说到反社会人格的时候,很多人最先映入脑海的就是精神病杀人狂或冷酷的连环杀手。但与这种流行的看法相反的是,绝大多数反社会人格者都不是杀人凶手,他们很清楚这种暴力过于惹眼,除非是用在毫无招架之力的儿童或者动物身上,不然很容易被逮到而变成犯罪。反社会人格者更热衷于“赢”的游戏,游戏的奖励从统治世界到一顿免费的午餐不等,他们玩的永远都是一成不变的游戏:控制别人、让别人心惊胆战、“赢”。

反社会人格者擅长装可怜,好人的同情就像是一纸投降书,当我们心生怜悯的时候(至少在那一刻),我们是毫无防备的,我们心生同情时情绪上的易感性,也会被那些毫无良知的人拿来利用攻击我们。

**魅力也是反社会人格者的主要特征,这种魅力就像猎食动物身上散发出来的那种危险的魅力。**他们在很多方面都很危险,最显著的特点就是他们对危险情境和机会的偏爱,以及说服别人和自己一起冒险的能力。

我们很难发现谁是没有良知的人,但是一个没有良知的人立刻就能够识别出谁比较正派,谁比较容易相信他人。他们把一个人当作一枚有利用价值的棋子时,会精心研究怎么样操纵利用这个人,而且为了达到这个目的,他还会研究如何拍这个人的马屁,如何给这个人灌迷魂汤,色诱也是反社会人格者常用的招数之一。

聪明的反社会人格者通常会变成一个演技派,甚至掌握了专业演员的独特表演技法。只要他们想要,随时都可以滴下鳄鱼的眼泪。

PART.03 反社会人格形成的原因

这种极其复杂的性格特征形成的原因是非常复杂的。书中指出目前的研究结果是一个人是否具有反社会人格特征在一定程度上由基因决定,最多可能有50%的影响来自先天。当然不太可能由单一的基因决定,而是由许多基因共同作用所导致。

但目前还不清楚这些基因如何形成大脑机能进而控制人的行为。对反社会人格研究有一些非常有趣的信息,研究表明正常人对情绪性词汇(如爱、恨、欢乐等)的反应比对情绪中立的词汇(如凳子、椅子等)反应更加迅速、强烈。反社会人格对实验中情绪性词汇和非情绪性词汇反应相差无几。这类研究表明反社会人格者的大脑皮层对情感刺激的处理异于常人,他们没有能力处理包括爱和关怀在内的情感经历。

在对反社会人格者犯罪的研究,那些诊断出精神病态的囚犯,童年时期的家庭生活质量对他们的犯罪时间没有影响。不论他们的家庭生活是否稳定,精神病态的囚犯第一次上法庭的平均年龄是14岁。未被诊断出精神病态的囚犯(基本人格结构十分正常的那些囚犯)初次犯罪的年龄跟家庭背景的好坏有很强的关联。换句话说,贫困的家境会催生普通的犯罪行为,但是残酷无情的反社会人格者的犯罪行为都是自己一手造成的。

文化也对反社会人格者有影响,有研究发现在亚洲一些集体主义国家中反社会主义者相对较少。有学者认为以个人主义为核心的价值容易培养反社会行为。

PART.04 自恋型人格与反社会人格

作为与反社会人格的对比,自恋这种情况格外有趣。可以这样打个比方:自恋相当于半个反社会人格。在临床上被认定为自恋患者的人也都能够像其他人一样强烈地感受到绝大多数的情感,从罪恶感到悲伤,从不顾一切的爱到激情。而他们缺失的一半是了解他人感受的重要能力。自恋的问题不是缺乏良知,而是缺乏共情,而共情是感知他人情感从而做出恰当反应的能力。

从情感上来说,自恋者对自己以外的人和事不以为然,就好像是一团面,任何外界的输入都会被他弹回,像是什么都没发生一样。与反社会人格者不同,自恋者通常会陷于心理痛苦之中,他会感到困惑、被抛弃和孤独,他也会思念自己所爱的人。相比之下,反社会人格者则不会在乎别人,因此当别人疏远或离开他时,他也不会产生想念之情,或许他后悔的只是损失了一个有用的工具。自恋型人格在我们人群中也非常常见,了解这种人格也可以帮助我们处理与这类人的关系。

PART.05 如何保护自己

(1)最重要的是——我们必须承认一个令人痛苦的事实:某些人就是没有良知。

(2)做判断时从自己的直觉出发,不要收到别人身份(老师、医生、喜爱动物的人、人道主义者等)的蛊惑。

(3)保护自己做好的办法是避开反社会人格者,拒绝与他们接触和沟通。

(4)当考虑跟一个人建立一种新关系的时候, 拿“事不过三”原则检验这个人的主张、承诺和他的责任。把“事不过三”当作自己的个人原则。一个人一而再再而三地说谎,则说明你在跟一个骗子打交道,欺骗行为是缺乏良知的主要表现。你要赶快脱身。

本文抛砖引玉,需要更详细了解反社会人格可以阅读玛莎·斯托特的《当良知沉睡:辨认身边的反社会人格者》。

走进反社会人格 | “天生坏种”的另一种可能

原创 木禾心理 木禾心理CUHK 2024年04月16日 18:35 中国香港

走进反社会人格

“天生坏种”的另一种可能 -“反社会人格”,当你点进邯郸初中生杀人案和南大拒录虐猫考生事件的评论区,这样的词语将会映入眼帘。

新浪微博话题

“无法想象他们要是进入高校学习/没有得到重罚/从监狱里放出来”会对社会产生多大的危害,网友们如是说。这样的担忧来之有据。血淋淋的虐杀现场与加害者的冰冷面孔形成鲜明对比,见者难免要怀疑他们的共情能力是否达标。

何为热议中心的反社会人格?

它与心理学中的心智理论是否有关?

共情能力缺失是否会导致反社会人格的形成?

本文将会一一解答。

# ONE 定義、診斷、病因

反社会人格(antisocial personality disorder)又称无情型人格障碍(affectionless personality disorder)或社会性病态(sociopathy),是一种对社会影响极大的人格障碍。在监狱和劳教机构中,反社会人格障碍者占40%-78%。

《The End of the Fucking World》詹姆斯

根据 DSM 诊断标准,反社会人格患者:

A. 自 15 岁起,普遍存在无视和侵犯他人权利的行为,表现为以下三项(或三项以上):

1. 在合法行为方面不遵守社会规范,表现为多次做出可被逮捕的行为。

2. 欺骗,表现为反复说谎、使用化名或为个人利益或享乐而欺骗他人。

3. 冲动或未雨绸缪。

4. 易怒和攻击性强,表现为反复发生肢体冲突或攻击行为。

5. 罔顾自身或他人安全。

6. 一贯不负责任,表现为屡次不坚持一贯的工作行为或不履行财务义务。

7. 缺乏悔意,表现为对伤害、虐待或偷窃他人的行为无动于衷或合理化。

B. 个人至少年满 18 周岁。

C. 有证据表明,行为障碍在 15 岁前发病。

D. 反社会行为的发生并不局限于精神分裂症或躁狂症的病程。

反社会人格的形成原因众多,先天因素包括遗传因素,如中枢多巴胺和血清素低下以及孕期酗酒,后天原因则大概包括同龄伙伴关系不佳、家庭暴力经历、学业成绩低下。

患者的发病机制表现为幼年时期的学习不良、攻击人、违纪,成长后情感冷酷、与人格格不入,并可能产生多种形式的犯罪行为。值得关注的是,反社会人格和表演型人格障碍(以夸张言行吸引注意力的不成熟人格)重叠较多,且在表演型人格的基础上,男性发展为反社会行为,女性则发展成癔症(分离性障碍/歇斯底里行为,情感、记忆、意识整合失调)。

TWO 共情能力与心智理论(theory of mind)

对学习心理的同学来说,心智理论并不陌生。我们用一个例子来帮助大家理解:

假设你参加了一个实验。在你面前摆了一个画着巧克力饼干的盒子,你肯定会认为里面摆满了巧克力饼干。但是,实验者把盒子打开后,里面居然是蜡笔!当你被问到“如果你是另一位参加者,你没有看到盒子里面装着蜡笔,你会认为盒子里面是什么呢?”,你会回答“巧克力饼干啊”。这是很自然的,因为没有看到饼干盒子里蜡笔的人会理所当然的认为饼干盒子里面装的是饼干。但是,如果问不到4岁的孩子们这个问题,他们大概率会答错:“当然是蜡笔!”

孩子们之所以会给出和我们不一样的答案,原因就在于心智理论。心智理论指的是理解他人与自己有着不同想法的能力,且这种想法可能与现实世界不符合,而4岁前的孩子并不具备这种能力。

心智理论对于人类而言是必不可少的能力。我们每天都会用到它。比如,当我们喜欢一个人的时候,我们会从他们的行为推断他们的想法:“他这么做是不是意味着他喜欢我?”“他心里到底是怎么想的啊!”,我们不顾一切的想要知道他人的想法。尝试理解他人想法的前提就是理解“他人的想法与我们不同”。

因此,如果一个人缺失心智理论,那后果对于人际交往来说可能是毁灭性的。4岁后的自闭症小孩很大程度上无法正确回答饼干盒子实验中的问题,这意味着他们可能缺失心智理论。有时候,自闭症患者可能会不被他人喜欢。这是为什么?原因很简单:他们只会考虑自己。他们无法理解他人拥有和自己不同的信念、意志和情感,所以他们的行为对于拥有心智理论的我们而言显得十分自私。

自闭症儿童

那么心智理论与共情能力是否有关呢?

与许多人的认知相反,缺乏心智理论不等于缺乏共情能力。“共情被称为情绪化的观点采择/换位思考,而心智理论被定义为认知的观点采择。” 认知与情绪化的观点,本质上就是不同的。

举个例子,我们可能可以知道一个人经历了什么,脑海里有何种想法,甚至推测出这种想法给ta带来的情绪,但我们却无法在自己身上分享这种情绪,比如忧他人之所忧,或被他人的快乐而感染。前者归心智理论掌控,后者则与共情能力有关。

反之亦然,我们可能无法推断他人的思想,但可以分享他们所表现出的情感,典型例子就是虽然自闭症患者严重缺乏心智理论技能,但他们对其他人的痛苦表现出生理和某种程度的认知反应。

另外,有研究表明心智理论与共情过程可以分离。

《局外人》默尔索

最后,二者与反社会人格又有何关系呢?研究显示,共情缺陷可能间接导致反社会行为和人格障碍形成,同时也是其特征之一。而大部分反社会人格障碍患者并不缺乏心智理论。也就是说,他们可以设身处地地站在受害者角度思考,但并不关注自己的行为对受害者的影响,抑或是与受害者产生共鸣。大家也可以推测一下,反社会人格障碍患者的认知过程究竟在哪个环节出了问题。

THREE 现实意义

预防反社会人格障碍,既要关注内在个体差异、遗传和神经化学因素,也要从家庭入手进行早期识别干预。正确的养育方式与和谐的家庭氛围对健康人格的塑造至关重要。正如在聚焦问题儿童的小说《坏种》中,作者威廉·马奇所写的那样:

“人类做的每件事情都有坚实的心理学原因,只是我们不一定能发现。”

-《坏种》Emma Grossman-

- E N D -

![]()

文案 王小苗 李可頤

封面 謝權

視覺 張宇墨

排版 陳薈喆

審核 木禾心理全員

反社会人格者更擅长“装可怜”

原创 摘编 新京报书评周刊 2024年06月07日 10:16 北京

每当有作案手法凶残的恶性案件发生,就会引起一波关于犯罪心理学和反社会人格的讨论。我们更愿意相信,反社会人格者必然具有明显的暴力特征和巨大的社会危害性。去年话题热度很高的电影《涉过愤怒的海》中,恶童李苗苗就是典型的反社会人格障碍者形象。

但我们通常意识不到,其实反社会人格者未必实施暴力犯罪,很多时候看起来和普通人没什么两样,甚至有时还会显得弱势、可怜,或者非常迷人、富有魅力。这种“非暴力型”反社会人格者很难被辨认。

即使没有暴力倾向,反社会人格者由于缺少同理心和共情能力,也会做出损害身边人利益的事情,比如玩弄他人的情感、挑拨别人的关系、伤害别人的自尊…虽然很多行为并没有触及法律,被他们伤害的人也会留下心理阴影。为了更好地保护自己,我们有必要了解反社会人格者有哪些需要注意的共同特质。(人格障碍诊断需要专业的精神科医生完成,请勿对照本文内容自行判断。)

玛莎·斯托特(Martha Stout)是哈佛大学医学院的精神病学专家。25年来,她治疗过数以百计的成年人,他们大多数都遭遇了反社会人格者的控制或心理摧残。这些作恶之人可能是陌生人,但也有很多是受害者的亲人、伴侣和朋友。她结合这些案例和心理学研究,写成这本《当良知沉睡:辨认身边的反社会人格者》。

除了分析反社会人格者的心理特质,这本书还对“良知”这一主题进行了深入探讨。玛莎认为有无良知是正常人和反社会人格者之间的区分标准,本书也重点探讨了良知在“正常”世界中所扮演的角色,并指出两个令人欣慰的事实:缺乏良知的反社会人格者往往走向自我毁灭;道德和良知不是人性的软肋,而是感受幸福的基础。

下文经出版社授权,摘编自《当良知沉睡》不同章节,较原文有删减,小标题为编者所加,非原文所有。

原文作者|[美]

玛莎·斯托特

《当良知沉睡》,[美]玛莎 ·斯托特 著,吴大海 马绍博 译,机械工业出版社,2024年4月。

1 不让良知被蒙蔽

世界上根本就没有百分之百的好人,于是我们便假定,也一定没有百分之百的坏人。从哲学上讲或许是这样的,而且从神学上讲一定如此。毕竟,在犹太-基督教的传统里,魔鬼本身就是堕落的天使。

或许这个世界上并没有绝对的好人,也没有十足的坏蛋。然而,用心理学的语言来说,这个世界上肯定有人具备“建立在情感依附基础之上的约束感”,也肯定有人不具备这种约束感。如果无法认识到这一点,就等于把有良知的人置于危险之中。

我女儿五年级时有一次参加实地教学,我陪着她去看了一出叫《通往自由的列车》的戏剧,这出戏讲的是哈丽特·塔布曼和“地下铁道”的故事。我们乘坐一辆喧闹的大巴回学校的途中,一个男孩一直在捉弄另一个男孩,不停地打他,扯他的头发。有人告诉我,被打的那个男孩发育迟缓,也没有朋友,更不知如何保护自我。就在大人准备介入之前,坐在这两个男孩后面的一个小女孩拍了拍正在欺负人的那个男孩的肩膀说:“住手!你的行为太可恶了!”

这个识别出反社会行为并且挺身而出的人是个年龄只有10岁、身高只有1米2的小女孩。那个被她斥责的男孩朝她吐了吐舌头,然后跳到了他朋友那边的座位上。她盯着他离开,然后平静地跟旁边的女孩接着玩石头剪刀布的游戏。

我们的成长阶段到底出了什么问题?为什么成年人不再对恃强凌弱的恶霸们说“住手”?这些恶霸长大之后更加强大,可我们也在变强大啊。等这名健康的小女孩长到30岁,而且个头再长高半米的时候,她还会表现出同样的尊严和自信吗?悲哀的是,从我们现在的育儿方式来看,这种可能非常渺茫。

我们在抚养幼儿(特别是女孩)的时候,会教育他们忽视自己的自发性反应,也就是我们教他们不要找社会的麻烦。如果小孩子的自发性反应是用拳头或语言攻击别人,或是在商店里偷偷拿走喜欢的商品,或是在超市里侮辱一名排队购物的陌生人,那么教他们不要找社会的麻烦是正确的,也是必要的。

但还有一种同样会被这个渴望避免冲突的社会压制下来的自发性反应,那就是喊“住手!”——一种源于天性的道德义愤之感。等到这个勇敢的小女孩30岁,当她再次面对其他人“卑劣”的行为时,或许就没有了大喊“住手”的自发性反应。甚至心里也不再有这样的想法。

在性别心理学家德博拉·考克斯、萨莉·斯泰伯以及卡琳·布鲁克纳合著的《女性的愤怒:临床与发展理论》(Women’s Anger:Clinical and Developmental Perspectives)一书当中记录了女孩(与女人)如何认知这个社会对她们发怒的各种反应方式。

作者写道:“她们(女孩和女人)所描述的与社会的互动大多包含了一种排斥,社会排斥她们或她们的愤怒,或者两者一并排斥。这种排斥具体表现在以批评或防卫反应直接攻击她们,或者是一种更为被动的方式,如忽略和轻视她们的担忧和感受。”

而基于对青春期少女的研究,教育学家琳恩·迈克尔·布朗认为,我们所崇尚的理想女性特质对“沉默是金”有一种危险的鼓励。

为了摘掉阻碍我们生命质量的蒙在第七感上的眼罩,极大提高自己的身心状态,教育必须从孩子抓起。一部分健康的良知就能够用来对付无良。不管你以主动明确的方式还是以被动打击的方式教育女儿时,都会要求她必须忽视自己的愤怒,必须对别人友善,并且让她接受不要为捍卫自己或他人而挺身而出的观点,不管出于什么理由都不能找别人麻烦,那么你并不是在增强她的利社会感,而是在破坏它,因为她首先连自己都保护不了了。

考克斯、斯泰伯以及布鲁克纳强调,“要求女性必须压制自己对他人的愤怒,这实际上是在剥夺女性发展成为独立个体的机会。”诚如琳恩·迈克尔·布朗所言,我们必须让她们知道,“即便是在压力最大的条件下,你也有选择主动拒绝、起身反抗的机会。”

不要把她置于“煤气灯”下。当她发现一个恶人在做一件可恶的事情,告诉她大声揭露这件事是对的。杰姬·鲁宾斯坦选择相信她的病人丹尼斯,而不是她危险的同事多琳·利特菲尔德。这是一个善良的、出于道德的选择。她掷地有声:“你的行为太可恶了,住手!”尽管她这么大声会被身边很多见解力较差的人视为多管闲事。

对于男孩子的教育,杰出的儿童心理学家丹·金德伦和麦可·汤普森在二人合著的《该隐的封印:揭开男孩世界的残忍文化》中,记录了他们对“脆弱的父亲经常会采取一贯的防御反应来维护‘父亲无所不知’的假象”这一频发现象的关切。

父母(尤其是父亲)的典型教育方式就是让他们的儿子不论如何都要服从权威,如果文化环境和政治环境出了问题(历史上就曾出现过这种充斥着病态律令的社会),那么这种教导很可能会断送子女的性命。我们能够理解父母希望子女养成尊重合法权威的心情,而且我们也认识到尊重合法权威对社会正常运作极为重要。

但训练孩子养成一种反射性的、毫不质询的服从态度,是徒劳无益的。服从权威对于大多数没有受过训练的人来说都像是膝跳反射,而如果我们再强化孩子的这种条件反射的话,他们长大以后就无法抵抗任何怀有侵略意图或者具备反社会人格的“权威”。

更有甚者,在一个人还没有机会思考自己能否成为主宰自己的最佳权威时,在他还远远没能来得及提出“我确实愿意为了这个外在‘权威’的个人利益出生入死吗”这样的问题之前,条件反射式的服从性就会夺去他的生命。

不过,我仍然认为我们如今已经处在了改变这种千年之久的教育方式的临界点上。人类过去为生存所迫,会教导子女不要破坏来之不易的成果,不要对事情产生太多的质疑,不要违反命令。生活艰辛而且处处充满危险,而挑战权威的孩童太容易死去。因此,一直到最近几个世纪,道德义愤对于我们教育出的孩子来说还是一件极为奢侈的事情,而且质疑权威还会让他们觉得生命将受到威胁。

我们以这种方式教育了一代又一代人,然后在不知不觉中任由反社会人格者宰割。但现在,对于绝大多数生活在发达国家的人来说,生存已经不再是问题,我们就可以停手了,可以允许孩子发出质疑的声音了。等他们长大以后,就能够很有底气地对同样已经长大成人的恶棍说:“你的行为太可恶了,住手!”

2 如何辨识残酷无情的人

我在职业生涯里最常被问到的一个问题就是:“我怎样才能分辨什么人是可信的?”我的病人都曾遭受过心理创伤,他们中的绝大多数人都曾被其他人深深伤害过,所以他们自然更关心此类问题。

而且,我觉得这个问题对于我们绝大多数人来说都非常紧迫,甚至对那些未曾遭受过严重心理创伤的人来说也是如此,我们都在努力想办法评估别人有无良知或有多少良知。我们尤为好奇跟自己关系亲近的人有多少良知;我们在认识一个很有吸引力的新人时,通常也会花很多心思对他的良知进行怀疑、揣测,甚至是一厢情愿地幻想。

不可信的人物不会穿着特殊的衬衫,额头上也不会写着“我不可信”。而我们在做涉及他人的重要决定时,所依据的也不过是自己的猜测,这导致我们做出的都是非理性的决策,而且很容易成为我们终生的迷信,例如“不能相信年过三十的人”“千万不能相信男人”“千万不能相信女人”“千万不能相信任何人”,这些都是最常见的例子。

我们想要一条清晰的、一条放诸四海而皆准的规则,因为“知道要提防什么人”对我们来说如此重要,但上述这些涵盖面太广的策略根本起不了什么作用而且更糟糕的是,这些策略会为我们的生活带来焦虑和痛苦。

除了日久见人心这个办法之外,还真没有什么万无一失的决策规则或立竿见影的测试办法。认清这个事实极其重要,虽然这会让人感到不安。这种不确定性只是人类生存环境的一个侧面,除了个别极其幸运的人之外,我从来就没见过有谁可以完全应付这种不确定性。此外,想象存在一个有效的办法(一个人们至今无法想出的办法),就是在用有损人格、不公平的方式打击他自己。

谈到信任别人的问题时,我们都会犯错,而且有些信任错误比其他类型的错误更加严重。我在前面说过,当有人问我关于信任的问题时,我的回复是既有好消息也有坏消息。坏消息是毫无良知的人真的是大有人在,这些人一点儿都不能信任。那100个人当中的4个反社会人格者或许就该被这样对待。

好消息是,100个人当中有96个人都会受到良知的约束,他们值得信任,因为他们做人正派、很有责任感,换句话说,他们做起事来跟你我差不了多少。我个人认为,第二个事实比第一个更为有力。令人惊讶的是,这意味着按照有利于社会的行为标准来判断,我们的人际关系大概96%都是安全的。

那么为什么这个世界看起来如此危险?我们如何解释新闻报道的,甚至是发生在我们自己身上的可怕经历?世界到底怎么了?4%的人需要为发生在这个世界上以及我们身上的一切人为灾难负责,这种说法能够令人信服吗?这是一个很有趣的问题,这个问题可以用来修正我们对人类社会的众多假设。

因此,**我得再强调一遍,良知有着压倒性的力量,它持久不懈,有利于社会。**除非是在精神错乱、极度愤怒、吸毒、遭到剥削或毁灭性权威人物控制的情况下,否则一个受良知约束的人不会(在某种程度上说是“做不到”)残忍地谋杀、强暴、折磨别人,或者窃取别人一生的积蓄、玩弄感情、随意抛弃自己的亲生骨肉。你能做到吗?

当我们看到有人做出这样的事情时,不管是在新闻里还是在生活中,我们都不禁要问,这些人到底是谁?在极个别情况下,他们是精神错乱的人,或处于某种极端情绪的压力之下的人。有时候,他们是权益被严重剥夺的弱势群体,或是毒品滥用者,或是某个丧心病狂的领袖的追随者。但很多时候,这些人都不是上面提到的情况,更确切地说,他们是没有良知的人,他们是反社会人格者。

当然,我们在报纸上读到的那些被大家默默归结为“人类本性”的令人难以想象的恶劣行径(尽管这些事情令我们正常人震惊),其实根本没有反映正常的人性,如果我们认为这就是人性,那我们就是在自取其辱,认为自己道德败坏。

主流人性虽然远称不上完美,却极大地受到了人际关系中约束感的支配,而我们在电视上看到的或是在生活中遭受的真正恐怖的事情,并没有反映出典型的人性。 相反,这些行径是由冷无情和缺乏良知这些完全不同于我们天性中的东西造成的。

我想,接受这个事实对于很多人来说都有一定的困难。我们很难承认这样一个事实,即有些人天生就没有羞耻心,其他人却有,这在一定程度上可以归因于我称为人性的“阴影理论”的东西。阴影理论这个简单而又准确的概念说明,我们每个人都有从日常行为里未必看得出来的“阴暗面”。这保持了一种极端形式,即一个人能够做出或能够感受到的任何事,其他人也都能。

换句话说,在一定的情况下(尽管我们很难想象到底是什么样的情况),任何人都可能变成诸如死亡集中营的指挥官一样的恶魔。讽刺的是,心地善良的好人通常最愿意支持这个理论的极端形式,即在某种异乎寻常的情况下,自己可能会变成杀人狂。

去相信每个人都有阴暗面,比接受有些人一辈子都处在道德缺失的状态中,感觉上多了一些公平,少了一些责难(也让人少了些惊恐)。承认有些人确实没有良知,虽说在技术上与承认有些人很邪恶并不完全相同,但其接近程度足以令人感到不安。好人非常不愿相信有些人是邪恶的化身。

当然,尽管不是每个人都能成为集中营的魔头,但许多人(就算不是绝大多数人)都能够采取漠视态度来面对这种人的恐怖恶行,这要归功于心理否认、道德排他以及对权威的盲目服从。曾经有人问爱因斯坦,为什么我们会觉得自己居住的世界很危险,他答道:“这个世界之所以危险,并不是因为恶人的存在,而是因为人们对恶行熟视无睹、袖手旁观。”

要对付那些卑鄙无耻之徒,我们首先得把他们辨认出来才行。所以,我们在日常生活中如何能够从25个人里分辨出一个没有良知、对我们的财产和福祉构成潜在威胁的人呢?确定一个人是否值得信赖通常需要很长时间的了解,而辨别一个人是否具有反社会人格则需要更久的时间,毕竟他们的额头上没写着自己是什么样的人。

这个悲惨的两难困境不过是人类生存状态的一部分。但即便我们已经知道做出正确的辨识需要的是熟悉度,一个迫切的问题还是摆在我们面前,即“我如何分辨什么人可以信任?”或者更确切地说,“哪些人不能信任?”

3 “装可怜”,反社会人格者的伪装

我听病人诉说自己被反社会人格者侵犯,毁掉生活的故事已将近25年,而当我被问到“我如何才能辨别出哪些人不可信”时,我给出的答案往往会让他们大吃一惊。提问者自然会期待我能描述这些人罪恶行为的相关细节、肢体语言上的迹象或者能够让反社会人格者露出马脚的威胁性言辞。但我告诉他们这些特征都不可靠,最可靠的特征是“装可怜”。寡廉鲜耻的人并不是我们所想象的那样,要让我们感到恐惧,相反,他们需要博得我们的同情。

我在读心理学硕士的时候才第一次了解到这点,那时我得到了采访一位经过法庭认定的、被诊断为“精神病态”的罪犯的机会。这个人并没有暴力倾向,他喜欢用精心设计的投资骗局诈骗别人钱财。

我非常好奇这个人以及他的犯罪动机(我当时过于年少无知,以为他这种人凤毛麟角),我问他:“生命中最重要的东西是什么?你最想要的是什么?”我以为他或许会说“赚钱”和“出狱”,这可是他花最多时间在干的事情。相反,他毫不犹豫地回答:“那很简单。我最希望别人觉得对不起我。我这辈子最想要的就是人们的同情。”

我大为吃惊,沉默了好久。我想如果他的答案是“出狱”甚至是“赚钱”的话我会更欣赏他。我也感到很疑惑,为什么这个人(为什么会有人)喜欢被人同情?更不用说他最喜欢的事情就是被人同情。我无法想象。

但现在,在听了25年受害者讲述的故事之后,我意识到有一个绝佳的理由可以解释为什么反社会人格者喜欢装可怜。这个理由就像我们的鼻子一样显而易见,但不借助镜子的话又难以看见。这个理由就是,好人会放过一个可怜的谋杀犯,因此,如果反社会人格者想要继续他们的游戏,不管什么游戏,都该不断地装可怜。

好人的同情就像是一纸投降书,它比羡慕和畏惧来得更彻底。当我们心生怜悯的时候(至少在那一刻),我们是毫无防备的,就像许多能把人们凝聚成群体的正面而又基本的人性特征(如社会和专业角色、性联系、尊贤惜才的理念、对领袖的景仰),我们心生同情时情绪上的易感性,也会被那些毫无良知的人拿来利用攻击我们。绝大多数人都同意,赦免一个没有罪恶感的人是不应该的,可当一个人在我们面前扮出一副可怜相的时候,我们往往便会高抬贵手,放他一马。

当我们把同情和怜悯给予那些值得同情、遭遇不幸的人时,同情与怜悯才能体现出善的力量。但如果我们的这些情感总是被那些不值得同情的、经常做出反社会行为的人攫取,那说明一定是哪里出了问题,这是个潜在的、很管用的危险提示信号,但我们却经常忽略它。

一个最容易辨识的例子或许是:一个天天打老婆、有反社会人格的丈夫坐在餐桌边,双手抱头,对被他打得鼻青脸肿的老婆哭诉,他没办法控制自己,自己很可怜,她一定得真心原谅他才行。

这类例子多种多样、不胜枚举,有些甚至比这个暴力丈夫的例子更明目张胆,还有一些例子则几乎让人难以察觉。而对我们这些有良知的人来说不管这样的情况有多无耻,都从情绪上为我们呈现出一个游戏拼图,拼图的背景(乞求怜悯)蒙蔽了我们对最为重要的图块(反社会行为)的认知。

回想起来,反社会人格者装可怜、博得同情的行为确实荒谬可笑而又让人不寒而栗。至于像我之前提到的纳粹集中营长官那样的人,在1945年“纽伦堡战犯法庭”开庭之前的审讯中,集中营的卫兵在证词里描述了负责焚尸场有多么可怕,气味多么难闻。在英国历史学家理查德·奥弗里对几位集中营卫兵的采访中,他特别强调卫兵们都抱怨他们在执勤时连三明治都吃不下。

反社会人格者根本不在乎什么社会契约,但他们确实知道如何利用社会契约来为自己牟利。总而言之,我敢确定如果魔鬼真的存在,他也想让我们觉得他很可怜、很值得同情。

**在判断什么人值得信任的时候请牢记,如果一个人一直在作恶,或者行为极度恶劣,但却总在你面前装出一副可怜相来博取同情,这就向你发出一个警示信号:他极有可能就是没有良知的人。**虽然行为上满足这两个特征的人不见得就是杀人狂,甚至一点儿都不暴力,但你也不应该跟他们交朋友,跟他们有生意上的往来,请他们帮你照看孩子或跟他们结婚。

4 对付反社会人格者的13条法则

反社会人格者并不稀少,相反,他们在人口当中占了一定的比例。虽说像汉娜这种与反社会人格者有比较亲密关系的例子不多见,但对西方世界的人们来说,一辈子都碰不到一个反社会人格者几乎不可能。

缺乏良知的人对情感的体验跟我们有很大不同,他们完全感受不到爱,也感受不到对他人产生的其他任何一种正面的情感联系。这种难以想象的情感缺陷让他们的人生退化成一场以控制他人为目标的无休止的游戏。

有时候,反社会人格者会使用肢体暴力,但他们通常更喜欢通过经商、从政或从事某些专门的职业来“赢”过别人,或是通过吃软饭寄生于他人的生活中。

目前,反社会人格者是“无药可医”的,而且反社会人格者几乎从不希望被“治疗”。事实上,除了反社会人格的神经生物学基础,某些文化,特别是西方的文化,还会积极鼓励包括暴力行径、谋杀和发动战争在内的诸多反社会行为。

这些事实令绝大多数人难以接受。它们让人反感,让人觉得不公和恐惧。但“了解并且接受这就是世界上存在的事实”是“对付日常生活中碰到的反社会人格者的13条法则”的第1条。我会把这 13条法则告诉所有人,那些想要保护自己以及心中所爱的人们。

对付日常生活中碰到的反社会人格者的13条法则:

-

*最高法则——我们必须承认一个令人痛苦的事实:某些人就是没有良知。*这些人通常长得都不像奇怪的人。他们的外表跟我们没多大区别。

-

做判断时从自己的直觉出发,不要受到别人身份的蛊感(教师、医生,领袖、喜爱动物的人、人道主义者、家长等)。

不管你愿意与否,你都一直在观察人类的行为,而你脑中那些未经筛选的印象(尽管令人恐惧且看似古怪)如果能够被善加利用,都可以帮到你。你的自我具有最佳的直觉,根本不用别人提点,你压根儿就不会把感人与道德的标签贴在一个毫无良知的人身上。

- 当考虑跟一个人建立一种新关系的时候,拿“事不过三”原则检验这个人的主张、承诺和他的责任。

把“事不过三”当作自己的个人原则。一个谎言、一个未能履行的承诺或一个没有尽到的责任可能是由误会导致的。两个谎言、两个未能履行的承诺或两个没有尽到的责任就是严重的差错。

但如果是三次谎言,则说明你在跟一个骗子打交道,欺骗行为是缺乏良知的主要表现。你要赶快脱身。虽然很困难,但长痛不如短痛,付出的代价也小得多。千万不要把你的钱财、你的工作、你的秘密或感情葬送在一个"事会过三”的人身上。你那些珍贵的礼物会白白浪费。

- 质疑权威。

再说一次,请相信你自己的直觉和焦虑的感受,尤其是当有人宣称解决某些问题的最佳办法是统治他人、施加暴力、发动战争或其他违背你良知的东西。尤其在你身边的人都不再质疑权威的时候,你更要质疑权威。

你可以把斯坦利·米尔格拉姆教授教给我们的事情朗诵一遍:十个人里至少有六个会盲目服从他们中间看起来比较权威的人物。好消息是社会的支持能够提升人们挑战权威的胆量,所以也请你鼓励身边的人,要去质疑权威。

- 提防马屁。

人人都爱听溢美之言,尤其是来自别人真心的赞美。相较之下,谄媚则是一种虚伪的迎合。而且这种虚假的吸引力,总是含有操纵他人的意图。用谄媚来操纵人有时是无害的,有时则是灾难性的。反省自己是否被谄媚之词冲昏头脑,注意提防马屁精。

这条“提防马屁”的法则不仅适用于个人,也适用于群体甚至整个国家。纵观人类历史,对战争的号召里就包括了很多谄媚之词。例如,我们的武装实力足以赢得这场让世界变得更加美好的战争,这是一场道德之战,一场为人类福祉而奋斗的正义之战,值得我们深怀感恩。

有史以来,人类最主要的几场战争全部都是用这种套路发动的,不论何种语言,冲突各方描述战争最常用的形容词就是“神圣”。我们可以很容易得到这个结论:如果各国人民最后都能够识破这个娴熟的马屁,那么世界就和平了。正如一个人要是被操控者吹捧得飘飘然就很有可能会做出蠢事;爱国之心要是被谄媚之词搞得过分膨胀,同样也是一件很危险的事情。

- 如果有必要,请重新定义你对尊敬一词的认识。

我们常常误以为害怕就是尊敬,我们越是害怕某个人,就越觉得他值得尊敬。我希望自己没有混淆害怕和尊敬的感受,要是混淆的话就说明我也是个受害者。让我们利用自己的大脑克服我们易于屈从掠食者的动物天性,这样我们就不会条件反射式地把焦虑与敬畏混为一谈。

在一个完美的世界里,人们的尊敬之意应该是一种自发反应,我们只会尊敬那些坚强、仁爱而又不乏道德勇气的人。通过恫吓手段得利的人不可能得到任何尊敬。拥有把尊敬与恐惧区分开来的决心对于群体和国家来说更为重要。

- 不要加入他们的游戏。

阴谋诡计是反社会人格者的工具。你得抵制自己与有魅力的反社会人格者一争高低的诱惑,不要试图在智力上碾压他们,不要尝试用精神分析来治疗他们,甚至连善意取笑他们的冲动都不要有。那样做除了会降低你的水准,还会让你忽略件重要的事情,那就是保护你自己。

- 保护自己的最好办法就是避开反社会人格者,拒绝与他们接触和沟通。

心理学家一般不建议人们采取回避的方式,但在这种情况下我经过审慎的考虑之后允许有这个例外。对付你所辨识出的反社会人格者唯一切实有效的办法就是,不允许他们进入你的生活。反社会人格者完全活在社会契约之外,因此与他们建立关系或进行其他的社交往来非常危险。你首先得把他们赶出自己的人际关系和社交生活。你这么做不会伤害任何人的感情。

这看似很奇怪,尽管反社会人格者可能会假装他们受到了伤害,但是伤害无从谈起,因为他们压根儿就没有此类情感。你或许永远都没办法向你的家人或朋友解释清楚为什么你一直在回避某个人。辨识出反社会人格者很难,而向别人解释这件事情更难。不管怎么说,避开这种人就是了。如果你不可能完全避开他们,那就制订计划尽可能地接近这个目标。

- 质疑自己的妇人之仁。

我们应该把尊重留给仁爱而又不乏道德勇气的人。同情是另一种具有社会价值的反应,它应该留给那些真正受苦、遭遇不幸的人。相反,如果你发现自己经常同情一直伤害你或伤害其他人的家伙,而且这个家伙又在积极博取你的同情,那么几乎可以百分百地肯定,这个人就是反社会人格者。

关于这一点,我建议你严格审视一下自己是否有必要在所有场合都表现得“彬彬有礼"。对我们这个文化里的正常成年人来说,表现出所谓的"文明有礼”就像一种条件反射,而我们常常会发现自己会习惯性地表现出客气有礼的态度,即便是在有人激怒我们,一再对我们说谎或暗地中伤我们的时候。反社会人格者会利用这一点对我们进行盘剥并从中获益。要拉得下脸,不要害怕自己对那种人不客气。

- 不要尝试弥补已经无法弥补的事情。

第二次机会(第三次、第四次、第五次)要给有良知的人。如果你应付的是一个没有良知的人,你得知道如何咽下这口气,及时止损。在某种情况下,我们大多数人都需要学会人生中的重要一课(可能令人沮丧),那就是不管我们的初衷有多好,我们都无法控制其他人的行为,更不用说他们的品性了。

请牢记这个人性事实,避免产生控制他人的野心,否则我们自己便会沦为那种控制欲极强的人。如果你不想控制人,而是想帮助人,那就只帮助那些真正需要帮助的人。

我想你会发现没有良知的人不在此列。反社会人格者的行为不是你的错误造成的,你一点都没错。因此你的使命不是替他们赎罪或矫正他们,而是过好你自己的日子。

- 千万不要出于同情或其他原因,而同意帮反社会人格者隐瞒其真实性格。

“求求你了,千万不要说出去”,这是窃贼、虐待儿童的人以及反社会人格者的惯用伎俩,说这话的人通常会痛哭流涕或咬牙切齿。不要被这些话迷惑。你应该提醒其他人,而不是替反社会人格者保密。

如果有个无良者坚称你“欠”了他什么,你就想想下面这段话:“这是你欠我的”千百年来一直是反社会人格者的标准说辞,现在依旧如此。我们往往会觉得“这是你欠我的”是一句很有说服力的话,但这句话根本就是空穴来风,所以不要理会它。此外,也不要理会他们所讲的“你跟我一样”,因为你跟他们不一样。

- 捍卫自己的心智。

不要让某个没有良知的人,甚至一群这样的人说服你相信人性是一种失败。绝大多数人都有良知,绝大多数人都有爱的能力。

- 好好生活就是对反社会人格者最好的报复。

本文内容经出版方授权节选自《当良知沉睡》一书。原文作者:[美]玛莎·斯托特;摘编:荷花;编辑:王菡;导语校对:卢茜。

反社会型人格障碍是否可以治疗?| 13条法则教你与反社会人格者相处

原创 与你探讨的 简单心理Uni 2024年07月14日 11:01 北京

在文章中,我们想从治疗和对策角度与你聊一聊“反社会型人格障碍”的那些事。

01 反社会型人格障碍可以被改变吗?

在美国咨询师Tanya J. Peterson看来,反社会型人格障碍几乎是不能被改变的。但是,治疗也经常被实施在反社会型人格者身上,主要可以帮助想要寻求改变的反社会型人格者减轻一些并发障碍的症状,或是出于法律原因的强制治疗。

治疗师可以将治疗重点放在改变反社会型人格者行为和技能训练上。由于反社会型人格者缺乏与他人建立真诚关系的能力,心理治疗一般会综合运用行为治疗、认知行为疗法和人格矫正与重塑技术,集中帮助反社会型人格者学习亲社会行为(pro-social behavior)。

但即便如此,治疗手段依然对反社会型人格者效果甚微。原因便在于反社会型人格者并不会意识到自己有问题,因此几乎不会主动寻求专业帮助;其次,他们擅长说谎和操纵别人,这也会为治疗带来很多麻烦和风险。

难道我们真的对反社会型人格障碍束手无策吗?

目前被证实有效的治疗,可以发生在“早期反社会型人格障碍”,即被观察到有儿童行为障碍的青少年和儿童身上。这些行为障碍可以包括:虐待小动物、说谎、暴力、缺乏同情心、5岁后依然尿床、不遵守规则、喜欢玩火等等(PsycholoGenie, 2018)。

有效的治疗方法主要有两个核心特征(Peterson, 2016):

1. 关注整体问题

治疗反社会型人格障碍,需要对其整体有一定把握,并了解到其中包含的复杂特征和行为表现,在这种认识的基础上,进行治疗。仅仅针对其中一种表现的治疗,比如教育其不再说谎,对于整个行为模式的改变而言是杯水车薪的。

2. 系统化的治疗手段

有证据显示,**在现场与反社会型人格者一起工作可以较为有效地促成态度与行为改变。**这种治疗需要渗透进反社会型人格者的每一个社会功能系统中,包括亲密关系、职场、其他活动等等。但不幸的是,虽然这种治疗常常会在开始时颇有成效,但在一段时间后大部分人又会回归到过去的行为模式中。

在Peterson看来,无效的治疗方式可能有:惩罚,包括控制入狱等;普通咨询谈话;药物治疗;威胁和恳求;试图教会反社会型人格者同情和其他情绪。

同时,Peterson也强调,很多专家认为,对待反社会型人格者最好的方式便是从自身切断与对方的所有联系。毕竟,反社会型人格障碍是一种人格障碍,它常常将伴随人的一生,很难改变。

02 那么,我们能做什么?

在哈佛大学临床精神病学专家Martha Stout所著的书《当良知沉睡——辨认身边的反社会人格者》(The Sociopath Next Door)中,提到了13条对付日常生活中碰到的反社会人格者的法则,我们在这里与大家分享,希望能对大家有一些参考。

1. 最高法则

我们必须承认一个令人痛苦的事实:某些人就是没有良知。TA们看起来通常并不奇怪,外表仿佛和我们一样普通正常。

2.做判断时考虑自己的直觉

不要受别人身份的蛊惑。因为TA们也许是教师、医生、领袖、做慈善的人……你真的很难发现。

3. “事不过三”原则

当考虑跟一个人建立一种新关系的时候,用“事不过三”这个原则去检验对方的**主张、承诺和责任承担意识。**每个人都值得第二次机会,但不会是第四次。及时止损能帮助你受到更大的伤害。

4. 别怕质疑权威

请相信自己的直觉和焦虑的感受。要知道,在社会心理学家斯坦利·米尔格拉姆的关于“服从权威”的实验中,有60%的人会盲目地服从权威者所下达的违背良心的命令。所以请相信自己良知的声音,不要害怕质疑权威。

5.提防马屁精

学会分辨发自真心的赞美和虚假的谄媚。谄媚通常含有操纵T人的意图,过度的吹捧会使人飘飘然而丧失理性的判断。

6. 检视自己对“尊敬”的认识

你是否混淆了“害怕”与“尊敬”的感受?有时候,我们越害怕某个人,就越觉得TA值得尊敬。事实上,这只是我们易于屈从掠食者的自然天性,需要用理性的大脑来努力克服。真正值得尊敬的人常常是坚强、仁爱而勇敢的人,而非通过恐吓手段来使别人服从的人。

7. 不要加入 TA 们的游戏

阴谋诡计是反社会人格者的工具,不要试图加入TA们的游戏,应该首先注意保护自己。

8. 可以被允许的回避

保护自己的最好办法就是避开反社会人格者,拒绝与TA们接触和沟通。心理学家一般不建议人们采取回避的方式,但在这种情况下,Stout博士认为例外可以被允许。保护自己不受反社会人格者伤害的最好方法就是不允许TA们进入自己的生活,将他们赶出自己的人际关系和社交生活。

9. 反思自己的妇人之仁

我们应该把尊重留给真正仁爱且勇敢的人,把同情给予那些真正受苦、遭遇不幸的人。切记不要被反社会人格者的“表演”所迷惑,让同情蒙蔽了自己的理性思考。

10. 不是你的错

反社会人格者的问题不是你应该承担的责任。要记住,我们都无法控制他人的行为,如果你想帮助别人,请帮助那些真正需要帮助的人。

11. 求你千万别告诉别人

千万不要出于同情或其他原因,同意帮反社会人格者隐瞒其真实性格。不要被TA们可怜哀求的样子所迷惑,你应该提醒其他人,而不是替TA们保密。不要理会TA们说的”这是你欠我的“,或者”你跟我一样“,因为你跟TA们真的不一样。

12. 捍卫自己的心智

不要让某个没有良知的人,甚至一群这样的人说服你相信人性是一种失败。绝大多数人都有良知,绝大多数人都有爱的能力。

13. 好好生活

正如Martha Stout博士给出的最后一条法则中所说的那样,我们最应该做的事情,永远都是过好自己的生活。 如果说我们需要对反社会人格者进行反抗,那么关注自己的生活,追求自己的人生幸福,便是最好的方法。

关于反社会型人格障碍的治疗与对策,你有怎样的思考呢?也欢迎你在下方留言与我们分享你的想法,让我们的思想碰撞出火花。

编辑:曹欣欣、Aurora

责编:Alwaysfifi

Reference

John, A. (n.d.). What Are the Treatments for a Sociopath? Livestrong. Retrieved from https://www.livestrong.com/article/107083-treatments-sociopath/

Peterson, T, J. (2016, Jul 21). Sociopath Treatment: Can a Sociopath Change? Healthy Place. Retrieved from https://www.healthyplace.com/personality-disorders/sociopath/sociopath-treatment-can-a-sociopath-change

PsycholoGenie Staff. (2018, Apr 13). Treatment for Sociopaths. PsycholoGenie. Retrieved from https://psychologenie.com/treatment-for-sociopath

Stout, M., Wu, D., & Ma, S. (2017). Dang Liang Zhi Chen Shui: Bian Ren Shen Bian De Fan She Hui Ren Ge Zhe. Beijing: Ji xie gong ye chu ban she.

王芳「我们与恶的距离」

原创 一席YiXi 一席 2024年11月28日 10:02 北京

是不是在日常生活里,有一些人就是要比另外一些人与恶的距离更近呢?

你身边的反社会人格

摘自 王芳主讲 一席·万象课「我们与恶的距离」

番外篇 暗黑人格:自恋、马基雅维利主义和精神病态

社会情境对个体行为的强大塑造力,它可能会引发我们做出一些背离日常态度的行为,甚至是导向作恶。

但这并不是说,个体在其中的作用不重要。当情境压力没有那么大,或者是在比较日常的时候,个体差异就会更清楚地表现出来。

这就像著名心理学家勒温所说,一个人的行为是他的人格和他当时所处情境的函数。在最后的番外篇里,我们将聚焦于一个反社会人格特质群:是不是在日常生活里,有一些人就是要比另外一些人与恶的距离更近呢?

反英雄的「暗黑人格」

我们先来说两个大家都认识的角色,他们分别处于两个宇宙,一个是漫威的钢铁侠,一个是DC的蝙蝠侠,就是托尼斯塔克和布鲁斯韦恩。

这两个人其实有非常相似的身世和背景。比如说都是父母双亡,五行缺爱;都是富二代、霸道总裁。他们的超能力都是超有钱,都是高科技工科男,一身技能全靠装备。

而且他们身边都有另外一个超级英雄,跟他们亦敌亦友,分别是美队和超人。但是和美队、超人的根正苗红、一身正气不同,这两位身上都是毛病一大堆。

比如Stark是一个自我中心的花花公子,他自私自大、傲慢傲娇,特别喜欢标新立异和万众瞩目的感觉,无组织、无纪律。他们家是卖军火发家的,在一开始的时候也根本谈不上什么社会责任感。

而韦恩呢,自从他目睹父母被杀,有了精神创伤之后,就一直偏执阴暗,又傲慢又冷漠,他崇尚私刑,工于心计,最擅长伪装、恐吓以及威逼利诱。

总之这俩人都不是什么高大全的人物,但他们似乎要比那些伟光正的传统英雄更受欢迎。

再比如说007系列电影詹姆斯·邦德,他每集主要就干两件事,秀豪车和换女友。古龙笔下的经典人物楚留香,优雅地偷盗又偷心,四处留情。还有《英雄本色》里的小马哥,行事很辣,同时有情有义。V字仇杀队里的V天生反骨,脚踩正义之路却不择手段。

这些亦正亦邪、深受人们喜爱的人物被称为所谓的反英雄,Anti-hero。

人们当然还是爱他们的英雄,而心理学家们则注意到他们在盛大的英雄光环之下掩蔽着的共同点:

那些超越常人的良好自我感觉、擅长控制和利用他人的心机,以及冷酷无情的铁石心肠。

这类流行文化中典型的人物形象,如果我们把他们身上正义主角的光环去掉,以及把他们的那张帅脸蛋也去掉的话,如果单纯提取其中共通的阴暗面,就可以对应描述我们日常生活中经常接触到的某些人的样子。

心理学家把他们归纳为所谓的暗黑人格。暗黑人格包含三个方面,分别是自恋、马基雅维利主义以及精神病态。这三个方面各自独立又相互交织。

自恋:一戳即破,膨胀脆弱

先来说其中最常见的自恋。这里有几道我们用来测量自恋的典型题目:

我是一个天生的领导者。

很多团体活动,如果少了我,那就没意思了。

我希望有一天可以有人给我写传记。

我们发现自恋程度越高的人,就越倾向于认同这几句话。

自恋这个词最早出现在奥维德的《变形记》里,就是那个著名的沉醉于自己的绝世容颜,最后落水成为水仙花的故事。这个古老故事中的自恋意味着过多的自爱。

慢慢地,这个词就演变成了对一整套心理与行为模式的描述,而它的核心就是优越感、特权感、表现欲以及虚荣心。

▲ 纳西索斯(图源网络)

如果你不确定什么是自恋,打开手机刷一刷朋友圈,你应该就懂了。我们到处都能看到自拍和自我炫耀,晒这个晒那个。这种自我中心式的暴露和展示已经越来越普遍、越来越被大众所接受。

高自恋的人有一种上帝情结,就是「我什么都可以」的无所不能感。而且他们认为「我」就是比别人优秀。如果问他说,你优秀在哪儿,有什么证据?他们会说,我的优秀不需要世俗的成功来证明,只因为「我」是「我」。

在聊天的时候,自恋的人特别热爱谈论我认识什么样的名人,或者是我去过什么高级的地方。而且不管当下大家在聊什么,他们都有办法把话题转移到他们自己身上,似乎整个世界都是以他为中心运转的。

他们特别享受成为被关注的焦点。

不出意料,演员、名人和政治人物有着较高的平均自恋水平。他们对自身的感觉良好,相信自己值得拥有别人没有的特权。如果得不到想要的特别对待,他们就可能怀恨在心、变得刻薄。

我们常常觉得这些人浮夸、卖弄,因为他们习惯于自我推销和吹嘘自己的优越感。不单是自我吹嘘,他们还希望获得别人的追捧。他们需要持续的赞美,无穷无尽的赞美,并且不知疲倦地搜寻这些赞美。然而研究发现,他们的观众并不喜欢给他们点赞。

不过如果你身边有个自恋的朋友,你可能还是会觉得他挺有趣的,因为尽管他自我中心,他能说会道,很有吸引力。

有一点请大家注意,这里的高自恋并不等于高自尊。

高自恋的人认为自己优于其他人,并且因此相信自己应该得到特殊对待。而高自尊的人认为自己是有价值的、重要的,因而接纳自己、喜欢自己。

简单来说,自恋的人是「我」比「你」好,所以我是有价值的。而自尊的人则是我本身就是有价值和重要的,我不需要跟别人来比。

换言之,那些高自恋的人,他们对自己的高评价建立在跟别人比较的优越感之上。我们可以想象,这种优越感其实是相当脆弱的。

这种对自己不切实际的认识,会导致高自恋的人无法接受自己只是一介凡夫俗子的事实。于是他们会特别玻璃心,经不起一点批评,一旦遭到否认或者是经历失败,他们就会暴怒,甚至通过攻击别人的方式来补偿自己被打击的脆弱心灵。

生活中那种一戳就跳脚的,大部分都不是真的自信,可能只是自恋而已。

马基雅维利主义:工具理性,权术游戏

第二个表现叫作马基雅维利主义。

这个特质得名于意大利政治家、哲学家马基雅维利,他的代表作《君主论》就谈到如何去操纵他人。

▲ 马基雅维利《君主论》

这里还有一些话:

第一,为了达到我的目的,用什么手段都可以。

第二,无论付出多大代价,都要想办法让那些重要的人物站在你这一边。

第三,最好不要跟别人发生正面冲突,因为保不齐什么时候,你就会用得上他们。

那些马基雅维利主义者就是信奉这一套的人,他们坚信结果可以为手段辩护;为了达成目的可以不择手段。对他们来说一切都是算计,是需要讲策略的游戏或者是生意。

跟人交往的时候,他们在意的并不是这个人跟我合不合得来、相处起来舒不舒服,而是这个人有没有利用价值,能不能给我带来什么好处。别人只是他们达成目标的工具而已。他们不仅通过操纵别人来获得成功,而且对此感到心安理得。

做一个本土化的迁移,马基雅维利主义很像我们中国的厚黑学,就是所谓脸皮要厚、心要黑。

这些人都是很狡猾的,很擅长玩弄权术甚至表里不一,为了达到目的,他们可以随意地说谎、欺骗和背叛。在他们的字典里写满了成王败寇的丛林法则。

他们并不是没有道德和伦理,只不过在他们看来,这些东西都是为弱者服务的,而有权势的人根本不需要受这些东西的约束。

如果身边有一个马基雅维利主义者,你未必能很快地发现。因为他们可能隐藏得很好,甚至给人留下沉稳和足智多谋的印象。可能要经过一段相对长时间的交往,才能暴露出操纵和剥削的本质。

精神病态:行事冲动,情感淡漠

最后一个方面是精神病态。这个名字容易让人误解跟精神病有一定的关系,或者是一种精神上的很严重的问题,事实上并不是。我们讲的所有暗黑人格的表现都没有达到临床诊断的标准,他们的社会功能是完全正常的。

我们每个人身上可能也都或多或少有一些,只不过表现出来的程度有所差异。一个典型的高精神病态者可能会认同以下观点:

我不需要觉得因为伤害了谁而感到内疚。

我为了让事情有最好的结果,就必须要狠一点。

为了得到想要的,惹一些麻烦也没有什么关系。

精神病态的核心特征就是缺乏同情心,对别人的痛苦难以产生共情。他们的情感也比较肤浅,比如说“我爱你”这种看似很深情的话,可能对他们来说就跟“今天天气不错”没有什么两样。说了也就说了,但仅仅停留在字面的意思上,而缺乏深厚的内在情感的参与。

高精神病态人可能会过上一种不计后果、不负责任的生活。他们通常缺乏自我控制,容易冲动行事,很难设立或者实现长期的目标,会让人感觉他们好像没有规划未来的能力。他们总是渴望刺激和冒险。并且表现出一定的暴力倾向,会让人觉得是有一点危险的人物。

暗黑之核:有口无心

为什么要把这三个特征放在一起呢?因为它们虽然各有各的黑,但最后是黑到一块去了。它们具有共同的暗黑核心,也就是冷酷和操纵。

先来看冷酷这方面,这三者都不在意他人,对他人缺乏必要的共情。

共情是一种能够对他人的遭遇和情感设身处地感同身受的能力。对别人产生共情需要满足两个条件:首先要识别出他人的情绪,比如说他现在是高兴还是悲伤;然后要能够对这种情绪产生共鸣,你也一样高兴或者一样悲伤。

暗黑人格在哪里出了问题呢?

研究发现,他们具有识别情绪的能力,看得出别人到底是高兴还是难过。但是他们不能感同身受,甚至还可能出现相反的反应。看到别人开心,他觉得挺不开心;或者看到别人不开心,他挺开心。

一般人只有在跟对方竞争的情况下,或者面对敌人甚至仇人的时候,才会表现出这样的「反情绪反应」。而暗黑人格的人,他们在中性情况下就是这样的。

代入到生活中,如果他们让谁不开心了,他们是知道的,他们也知道自己伤害到了谁,并且知道这是错的,但是对他们来讲,这些就是乐趣的一部分。

这当中三者也存在细微的差异:自恋的人不共情,可能是因为他自我感觉太好了,别人都是让他感觉更好的工具;另外两个不那么强调优越感,马基雅维利主义是通过剥削他人来达成自己的目的,精神病态的人本身情感就比较肤浅,所以共情能力会更差。

三者的另外一个共同点是擅长操纵,倾向于利用他人来获得自我的利益。

但是三者惯常使用的策略可能不太一样。相对来讲,自恋的人会比较温和一点,比如使用炫耀或者利益引诱的方式,让你特别崇拜他,或者让别人臣服于他。精神病态者则相对简单粗暴,比较强硬、狠辣,容易仗势欺人或者用暴力来威胁别人。

最厉害的就是马基雅维利主义者,他们的操纵策略可以非常迂回和灵活,甚至可以为他想要操纵的那个对象精心设计一套策略,软硬兼施。就好像他有一个豪华套餐,你可以随便点,想让他痴情他可以痴情,想让他现实可以现实。所以在这三者当中,最厉害的操纵者就是马基雅维利主义。

总结而言,三者都信奉着「人不为己天诛地灭」的自利价值观和不讲规则、没有底线、欺软怕硬、不择手段的流氓精神。

▲ 电视剧《潜伏》片段

黑暗价值:无痛灭霸、道德功利

更具体地,暗黑人格的这些特征会让他们在日常生活中有哪些表现呢?他们具体黑在哪儿呢?

在道德和价值观层面上,暗黑人格者信奉所谓的黑暗价值体系。相比享乐、成就和权力,他们不那么重视他人福祉和社会责任。他们比较忽视道德,或者是会表现出非常明显的「道德功利主义」。

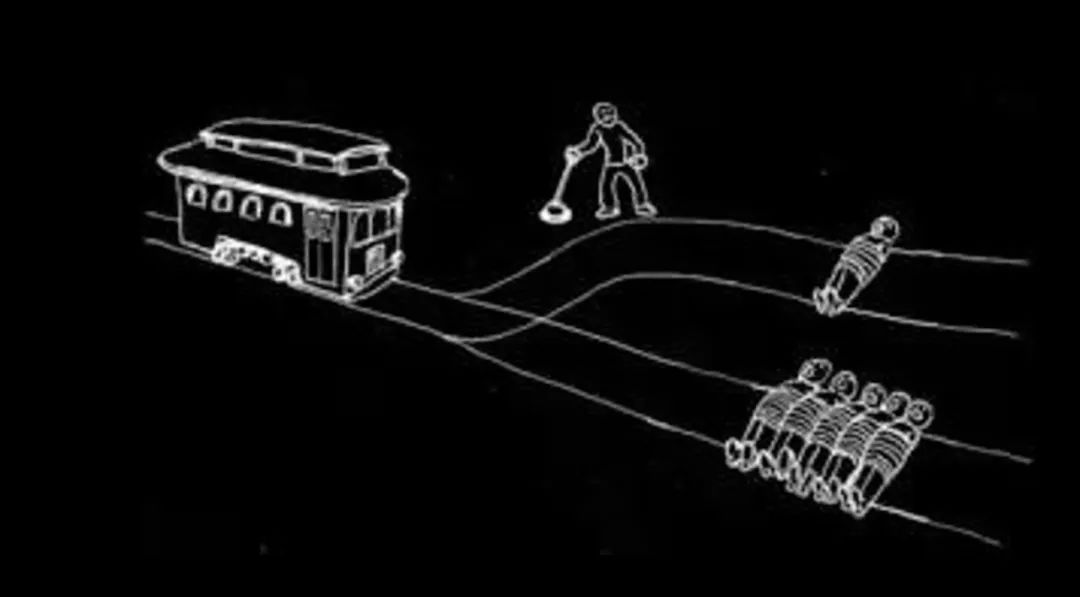

比如说经典的电车难题,有一辆电车驶来,即将轧死被绑在前方轨道上的五个人。你刚巧看到了这一幕,并且有机会让电车改道,驶向另外一条轨道,但是那条轨道上不巧也绑着一个人。这个时候你面临一个抉择,是死一个还是死五个?还是什么都不做?

这是一个很著名的两难情境,大家都会很纠结。研究发现,还是会有更多人做出改道的决定。虽然有功利的嫌疑,但是好歹救了五个人的生命。

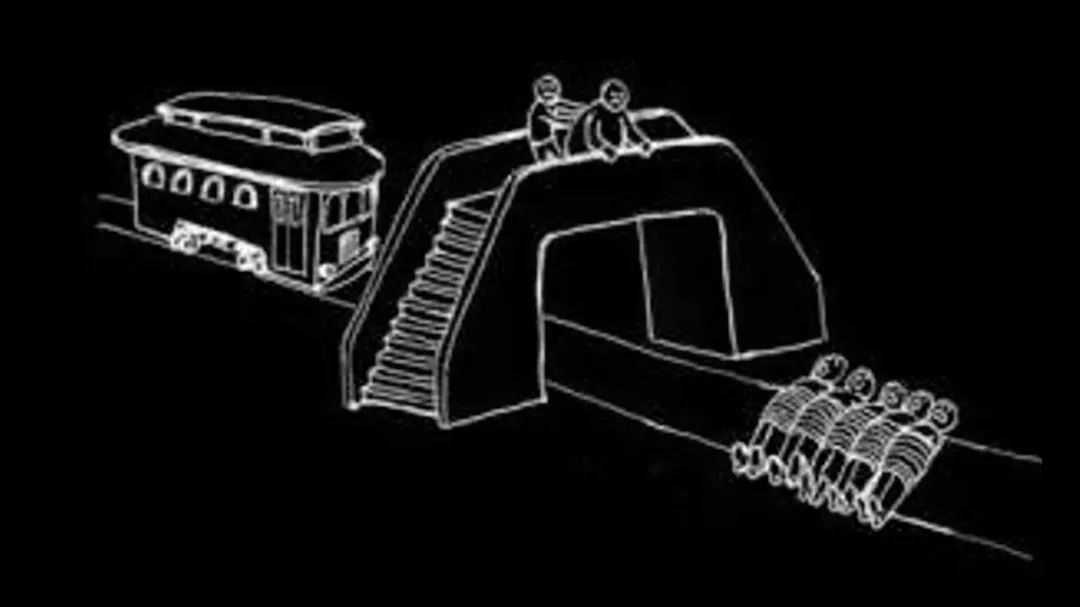

如果换一种情况,还是这辆电车,它又即将碾轧前方轨道上的五个人。而你刚好站在上方的一座桥上,在你的面前还有一个胖子,如果你在千钧一发之际用力地把胖子推下桥,那么就刚好可以用他的身躯阻挡住行进的电车,让它受力停下来,前方的那五个人就可以得救。你会怎么做呢?

研究发现,这种情况会让人们更加难以抉择,因为你要亲手做这件事情。它会强烈地冲击我们的情感,让我们觉得很痛苦,需要挣扎。

但是暗黑人格的人却可以毫不犹豫、干脆利落地做出决定。他们甚至会说,那个被自己推下去的胖子会名垂千史、功德无量,这是一个很明显的功利主义道德判断。

这个逻辑跟复仇者联盟中“弹指间灰飞烟灭”的灭霸逻辑高度相似。也是很多大野心家所鼓吹的,通过牺牲或者清除少数人来拯救大多数人的逻辑。

职场政治

在职场上,暗黑人格的人可能是难搞的下属、狡猾的领导。

如果是员工,他们很可能做出「反生产」的行为,比如说办公室霸凌,比如说无故旷工或者滥用职权等等这种越轨的行为。而如果他们处于管理层,就可能成为所谓的辱虐型领导,对下属充满敌意。

但是研究发现,这些人在应聘面试的场合经常会表现出优势。

比如说自恋者,他们特别有激情,还挺幽默。他们重视自我表现和自我吹嘘,往往会给面试官留下良好的第一印象。可惜这样的第一印象并不预示他日后一定有良好的工作表现。

再比如,在一些营利性组织中,马基雅维利主义者似乎能获得更高的绩效,因为他们擅长操纵别人。

这是否意味着企业可以专门雇佣这些人来获利呢?研究发现也并非如此。

因为这些人的高绩效其实是有条件的,比如说必须要有跟别人面对面直接交往的机会,否则他们就没有办法施展操控大法;组织结构松散、规则不明,他们才可能找到钻空子和耍手段的机会。另外,这个工作的完成还不需要情绪卷入,给这些人的冷血无情以用武之地。

社会猎手

在人际交往上,高暗黑人格者通常是那种麻烦的朋友、善变的恋人。他们是社会猎手,对他们来讲别人都是猎物。他们可以真挚地骗人,真挚地道歉,真挚地利用你,然后跟你说我也是迫不得已。

特别是在亲密关系里,因为那些高暗黑人格的人善于自我推销,他们可以炫耀自己的成功,又挺有魅力的,在初期交往的时候很容易就让人神魂颠倒地陷进去。

然而在他们的花言巧语之下,那个情感其实是肤浅的,他们也不太负责任,常用的策略就是广撒网多积粮。他们是处理短期配偶关系和规避承诺的好手,同时又能够维持亲密的性关系。特别是其中的精神病态特质,表现出了更高的性侵、劈腿和家暴可能性。

除此之外,在网络社会中,高暗黑人格的人也没闲着。他们更可能成为所谓的「网络喷子」。网络的匿名环境本身就会促进越轨行为的表达,这对暗黑人格者简直是如鱼得水。

尤其是其中的高精神病态者,他们会专门选择一些人作为取乐的对象,比如说那些弱势的、低自尊的人。此外,他们也会对那些高社会地位、受欢迎的个体感兴趣,通过故意攻击他们来取乐。

© nytimes

暗黑面相学?

既然如此之黑,我们能不能够尽早识别出这些人呢?

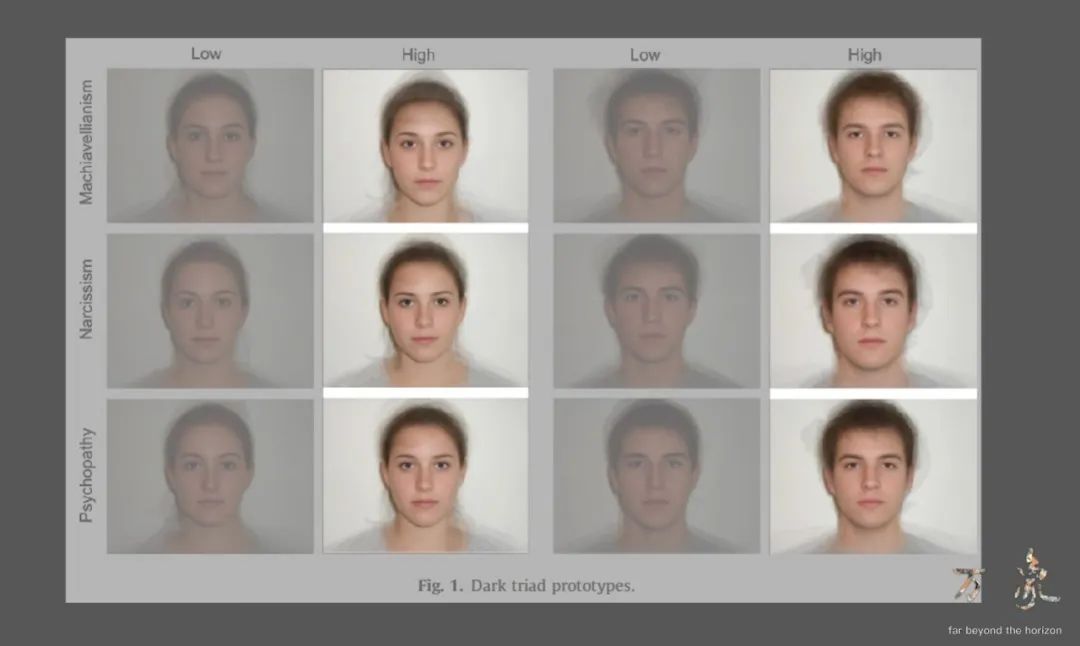

有一个探索性的研究找到大量的被试,让他们完成暗黑人格的测验。接着把他们区分为高得分和低得分的两个群体,采集他们的面部数据,然后用电脑进行合成,最后得到所谓的高低暗黑人格的原型脸。

之后又把高低暗黑人格的原型脸放在一起,去问一些新的被试,看他们能否凭直觉就识别出哪些是高暗黑人格者的典型脸。结果发现人们是可以做到的。

大家可以来尝试看看,在女性和男性的两列中,你们觉得是左边的脸看着比较暗黑呢,还是右边的脸呢?

我们来揭晓一下答案。左边的都会相对暗黑程度低一些,右边的是更高一点的。然后从上到下分别是马基雅维利主义、自恋还有精神病态。

整体来说,高暗黑者的面部似乎要更尖一点,也就是说他们会有更加清晰的面部棱角。低暗黑者的面部则好像更平缓一些、更圆润、更柔和一点。而且相比男性暗黑者,女性暗黑者的脸似乎识别起来要更容易一些。男性暗黑者的面部凸显性没有那么强,所以他们更隐蔽。

当然这个研究还比较初步,因为你在现实生活中绝不可能有两张那么典型的脸放在一起让你来分辨。而且我们也绝不可以反过来说,所有脸尖的人都是暗黑的人,这不科学。

恶魔培养皿

这样的研究是不是暗示了暗黑人格可能具有一定的生物遗传性?目前的研究表明,暗黑人格的三个特质的确有基因的基础。

但是相对而言,相比先天的影响,后天的影响更大。也就是说,暗黑人格在很大程度上是在家庭、学校、社会以及特殊的成长经历当中养成和习得的。

有研究发现,如果父母是高马基雅维利主义者,那么他的子女可能也会更善于在游戏中欺骗他人,就是父母高、子女也会高。但是也有可能相反,就是说如果父母是特别低的马基雅维利主义者,他们的孩子有可能变成一个高马基雅维利主义者。

因此可能有两种情况,一种就是直接学习模仿了父母的高马基雅维利主义。第二种,如果父母过于良善,无底线地退让和妥协,那么他们在亲子关系当中,反而有可能处在一个被孩子操纵的地位,就是这个孩子可能会培养出善于操纵他人的马基雅维利主义品质。

还有自恋。现在人人都是小仙女、小公主、小王子,父母会把孩子当偶像养,然后给予他们过度的权力。

在现代教育当中我们会特别强调说,你一定要去培养孩子的高自尊,于是很多父母就会直觉式地以为,想要培养孩子的高自尊,就是要去夸奖他,所以就会不停地告诉孩子说你是最棒的、你是全天下最美最特别的孩子,以期能够增强孩子的自尊。

然而请注意,夸奖并不代表着爱。要让孩子觉得自己有价值,需要的是发自内心的爱、支持和尊重。而单纯的夸奖,甚至是空洞、不切实际的赞美,只是对孩子的一种膨胀式的评估。他们可能会内化这些信念,最后提高的只是自恋,而不是自尊。

我们当然会去鼓励大家爱自己,先学会爱自己才能更好地去爱别人,这没有错。但是如果爱自己爱到极度疯狂,爱到不可自拔,显然你就不可能再去分一丁点爱给别人了。

我们觉得自己独特也没有什么问题,但是如果你觉得自己独特到值得区别对待,甚至别人顶礼膜拜,就真心不那么可爱了。

聚光灯效应

除了家庭教养的影响以外,大众媒体的影响也很大,特别是对自恋。

比如说媒体会提供很多关于名誉和荣耀的自恋梦的素材,并且会强化这种梦。所以明星的自恋程度可能显著高,尤其是真人秀的明星。

曾经有人去问英国的孩子们说,你们觉得世界上最好的事情是什么?孩子们的回答是成为明星、长得好看、变得富有。

大众媒体首先提供了这些示范的榜样,接着又去鼓励普通人把自己等同于明星。

现在有大量的直播和短视频,里头会强调说:你每一个细节都值得被记录。于是很多人会把自己暴露在聚光灯之下,以时刻引发别人的注意为己任。

那些狂买奢侈品的消费者、好大喜功的领导、光鲜的朋友圈、一夜成名的网络红人、那些毒舌和所谓的“真性情”都被大家所追捧。习惯了这样的生活之后,我们很容易开始憎恨芸芸众生,越来越难以接受聚光灯外的、日常生活当中的一地鸡毛。

此外还有信息圈层带来的群体极化。算法会分析你的浏览记录,得出你的喜好,为你奉上你最感兴趣的内容。你就像活在一个气泡里,那些你不感兴趣的东西会被挡在外面,于是你的世界越来越小,也越来越自我中心和自恋。

黑化加速

近些年很多研究者认为,暗黑人格在全社会整体都呈现出疯狂蔓延的趋势。

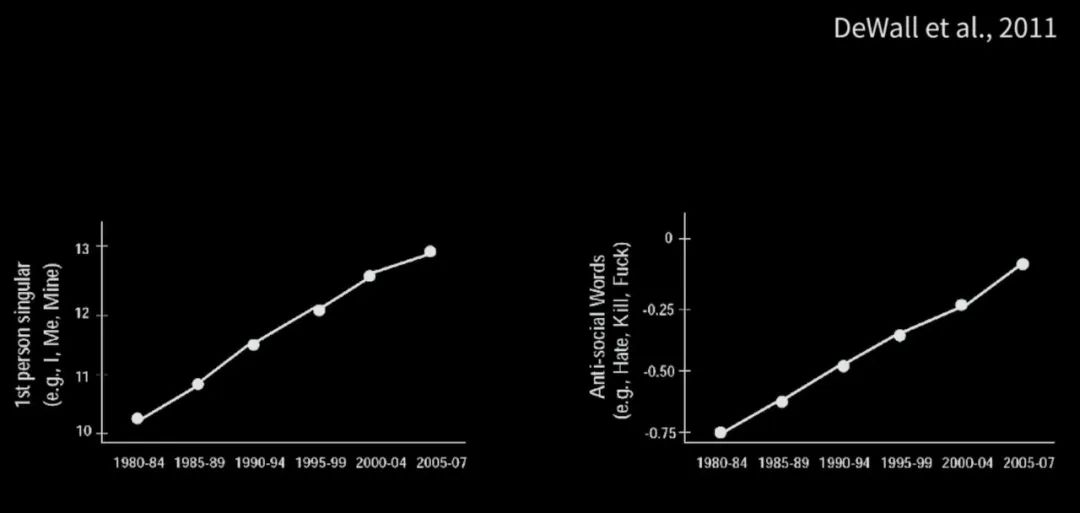

以美国为例,美国大学生的自恋水平在1980年代到2000年的短短20年间上升了30%,而与此同时一个鲜明的对比是,共情的水平下降了40%。

对于1980年到2007年美国最流行歌曲的语言分析表明,随着时间的推移,与自我关注和反社会行为相关的词汇,比如说像恨、杀戮这样的词使用量在逐步增加。而跟他人关注、社交互动和积极情绪相关的词,比如说爱、甜蜜、我们这样的词在逐渐减少。

而一个东西越蔓延,当它普遍到了一定程度,人们就会觉得它越正常,你就越不觉得它有什么。

是不是我们当下的这种社会文化和评价方式会在其中推波助澜呢?现在很多主流的价值观里头会强调成王败寇、结果导向、急功近利等等。

我们的孩子们从小就要被教育说你一定要力争上游,绝对不能输在起跑线上。为什么一定要争上游?而不是平和地跟别人在一起游呢?

如果社会文化就是在崇尚竞争、崇尚物质和自我形象,那么暗黑人格其实是它符合逻辑发展的一种极端表现。

从这个意义上来说,在孕育和鼓励暗黑人格这件事情上,全社会都难辞其咎。

黑者生存?

还有一个新兴的视角,是从远端的因素来理解人格。就是人格的形成,不仅受到遗传基因、家庭教养、个人经验等等近端因素的影响,还会和我们更广阔的环境因素有关。

比如从进化的视角来看,特定的社会生态环境界定了人类在其中所需要完成的一系列适应性任务,而人格可能就是应对和解决这些适应性任务的一系列行为的集合。

于是就可能出现一个现象:特定的社会环境会孕育出特定的人格,或者是人格趋势。

有一个进化取向的理论叫作生命史理论。这个理论认为,有机体所拥有的资源总是有限的,所以我们需要不断地根据环境的状况来进行权衡和分配。换言之,你要把有限的资源投入到哪里,我们是需要思考的,这样就可以建立起自己的生命策略。

我们设想,一种情况是你所处的环境高度不确定,你过的日子是有今天没明天,而且充满着危险,指不定哪天你就挂掉了。这个时候你会用什么样的策略呢?

你没有未来,你就想我要短平快对吧?我要早点成熟,早点生孩子,多生一点,但是每一个都不要那么投入,数量取胜,最后你的基因总是能够留存下来。

能享受就享受,能拿赶紧拿,急切地想要获得一个结果,过了这个村就没有这个店,这就是一种所谓的快策略。持这种快策略的人,他们寻求的是一种即时满足,他们是短期机会主义者。

▲ 电视剧《潜伏》片段

相反,如果你所处的环境是很确定的、很安全的,你是不是就不用着急?你活得可以比较久,你的预期寿命会更长,你就可以走慢一点,从容一点。你就不着急繁殖,可以推后一点,生少一点,但是在每个身上投入大一点。

把目光放在成长和发展上,这就是相对的所谓的慢策略。慢策略的人,他们可以延迟满足,他们会做长期规划。

根据这个理论,我们就可以看到,越穷的时期和地方其实是生孩子生得越多的;而越稳定的地方生育率反而是越低的。

现在研究也发现,如果儿时的生活比较困苦,而且是一个不太稳定的环境,那么个体在长大以后,他会更倾向于采用一种快策略,也就是说他们会认为环境的威胁是外在的、不可控的、没有办法避免的。

我们看到暗黑人格这种讲求实惠、精明利己、重利轻义、机会主义的特征,就跟这样短期的、剥削式的快策略是显著正相关的。也就是说当世界反复无常,未来不可预测,你投资给长远发展就不划算,于是暗黑人格也许是对于此种人生挑战的一种解决方案。

因此从这个意义上来理解,它可能是对于环境的一种主动适应,帮助人们在一个快速变化的环境当中生存。

从漫长的人类进化史来看,稳定安全的时期实属罕见,多数时期是艰难、不可预测的,所以有这样的人留存其实一点都不奇怪。

我自己也在做相关的研究。比如当下中国社会正在激烈地转型当中,一个突出的代表就是人口流动性急剧升高,我们传统的熟人社会正在转变为一个现代的陌生人社会。

陌生人社会的特点就是短期交往很多,一锤子买卖。于是似乎在这样的社会里,那种短期取向的、极力攫取的快策略和暗黑人格是一个更加适应的手段。

这些年非常规的突发事件也不断,比如说经济学家就频频宣称说我们正处在一个所谓的VUCA时代,也就是高不稳定性(volatile)、不确定性(uncertain)、复杂性(complex)和模糊性(ambiguous)的时代。

如果照此推测,暗黑人格的进一步凸显也并不是一件令人意外的事情。

趁早拉黑

说回来,如果你身边就有一个典型的暗黑人格者,你要怎么跟他相处呢?

我的建议是,不要相处。

事实上,你很难确切地知道一个人是不是一个暗黑人格者,除非你带他去做正式的评估,暗黑人格其实不容易识别出来。

但是,那些反复说谎、明显表现出缺乏同理心,或者为了达到自己的目的而反复利用他人的人,很可能或多或少具有一些暗黑的特性。

所以如果你已经感觉到,直觉地认为跟一个人在一起时总是有点不舒服,但又找不到他真正做错的地方,你大可以相信自己的直觉,该友尽就友尽。

请注意,当你想友尽的时候,他们可能会暗示,是你的感觉和判断出了问题,反而让你觉得内疚,错怪了他。这个时候你要相信自己的感受,坚持自己的判断,做好决定后就快速行动。

换言之,你不要试图去改变对方,这可能超出了你的能力范围。

透亮的黑

到这里我们说了很多暗黑人格的“黑”。但是也有人,他们觉得你就这么武断地为暗黑人格贴上黑的标签,好像也不一定对。

比如说,当我们把这些讨人厌的特征放回他们的主角光环里,如果变换一下说法,似乎情况就完全不同了。

我们之前讲到那些反英雄们,他们也可以被描述为理性专注、冷静坚毅、自信决断、魅力非凡、无所畏惧、活在当下。

你也会看到那些“黑”背后的自信、精明、坚定、强势、掌控一切、游走于道德和法律边缘,能够充分利用周围的人和环境来获得最大利益,完全就是霸道总裁标配。事实上,商业高管和政治领袖身上的暗黑人格水平确实远高于其他人。

那么是不是也就意味着,暗黑人格所展现出来的心理和行为特征,其实并非一团漆黑、毫无亮色。相反,有一些特征可能还会受到社会的赞许。

比如他们富于魅力的第一印象,可能会对他人产生致命吸引力。再比如他们心理素质很好,就可以镇定地背水一战。他们身上那种敢于打破常规、大胆冒险、处变不惊的特点,可以帮助他们取得成功。

你就想一想,谁能在剧烈波动的股市当中忍住激烈的心跳从容地杀跌追高?反正我做不到,所以也成不了巴菲特。

在一个缺乏公正的社会当中,精神病态者我行我素、挑战传统的道德和行为风格,可能会对大众产生一种心理补偿作用。

还有比如像我们这种东亚社会,会要求每个人都考虑他人的感受。在这种大环境底下,那些完全不在乎别人看法的人,为了达到自己的目标可以不顾一切的人,看起来就会显得特别酷。

如果这个时候他们身上还有盛大的成功光环的话,人们就会更爱他们,对他们暗黑的一面相当包容。

换言之,有时即便最黑暗的人格也会闪光。这似乎又回到了我们在正篇最后讲到的那个话题,就是我们无法简单地来判定善恶,也难以脱离一个具体的情境来定义人性。

荣格说:“对待他人黑暗的最好方法,就是去洞悉自身的黑暗。”为此我们在最后的番外篇里一起凝视黑暗、辨识黑暗、谈论黑暗,其实并不是为了要咒骂黑暗,而是想要燃起一支明烛,让光明有机会去照亮黑暗。

本课程录制于 2021 年

编辑|马路

3个原则,辨认关系中的「掠夺者」|反社会人格障碍万字科普

原创 简单心理 2024年06月04日 21:58 北京

电影《涉过愤怒的海》中的角色「李苗苗」,是一个典型的反社会人格障碍者。

他「善良」地送给路边流浪汉一个汉堡,其中藏有刀片,看到他人痛苦是他满足感的来源。他不断撒谎、冲动暴力。母亲描述,他「跟谁都不亲」,即使由于他的原因导致了奶奶的死亡和妹妹的高位截瘫,他也不认为自己有错。

反社会人格,是影视作品中频繁刻画的一类特质。日常语境下,人们常常将反社会者描述为「精神变态」。但事实上,「恶」只是最容易被识别的表象,「成长发育缺陷」才是人格障碍者的深层特征。

今天,我们推送一篇关于**「反社会人格障碍」**的万字科普。旨在为个人和家庭提供对某种疾病或困难状态的框架性认知。

请注意,诊断需要由专业精神科医生完成,请勿对照文章内容自行诊断

🌲 概述

Overview

反社会人格障碍(Antisocial personality disorder, 简称 ASPD)描述了一种根深蒂固的行为模式。这种行为模式中,**个体总是无视并侵犯周围其他人的权利。**例如表现出暴力、鲁莽或者冲动,很少考虑他人的需求。

ASPD 通常在童年期发病,到十几岁或二十岁出头时完全表现出来,将近 80% 的反社会人格障碍者在 11 岁之前就出现了第一个症状[1],他们经常被报告有逃学、经常撒谎、偷窃、虐待小动物、故意破坏财务和持续地违反社会规范等品行问题,而被诊断为品行障碍的儿童青少年,有 35%-40% 在成年后被诊断为反社会人格[2]。

✂️ 症状和成因

Symptoms and Risk Factors

01 反社会人格障碍的症状表现

反社会人格障碍的核心特征是「没有良知」。良知不是指某种具体的行为,也不是所谓道德的认知,良知关乎我们的感受,它是一种基于「情感依恋」的义务感。

这种情感依恋的对象可能是另一个生命,包括动物、植物,也可能是一群人,有时甚至可能是全人类;而如果一个人脱离了对其他任何生物的情感联系,良知就不复存在。从这个意义上说,良知与我们称之为「爱」的情感密切相关[3]。

因此,缺乏良知的反社会人格者,常常会表现出如下特征[4]:

1. 侵犯性 Intrusive

漠视和侵犯他人的基本权利,是反社会人格者的普遍表现。他们很难遵守基本的社会规范,常常侵犯他人的身体或者精神、情感,违反法律直到造成更严重的犯罪。在反社会人格障碍者的眼中,他们只能看到自己当下想要得到的东西、立刻想做的事情,而丝毫不在乎会对他人造成影响。

2. 欺骗性 Deceptive

对反社会人格障碍者来说,撒谎是他们的一种生活方式。他们常常反复撒谎,为了个人利益或者单纯为了享乐而欺诈他人。比如电影里的李苗苗,当小娜的父亲来寻找李苗苗时,他谎称「李苗苗他出门了」,甚至「好心」给小娜父亲递了一瓶有毒的矿泉水。

像这样不使用真实姓名而使用化名,是反社会人格者的常见操作,他们改名的动机可能多种多样,包括逃避过去的责任,躲避曾被他们欺诈的人,或者是对法律的「戏弄」。

3. 冲动性 Impulsive

反社会人格者经常在没有充分思考或考虑可能后果的前提下,迅速做出决定。某种程度上,「浪迹天涯」是他们一个恰当的形容词,他们喜好没有任何目标的、没有任何缘由地从一个地方到另一个地方,而不是在工作、家庭和各种社会角色的责任中处理日常琐事。逃避这些责任的过程会让他们获得一种“流浪”的刺激感。

4. 攻击性 Aggressive

**攻击和暴力是最令人感到不安的症状,但不是所有的反社会人格者都有攻击行为。**轻微的情况下,他们可能只是易怒和充满敌意,偶尔会突然的、不可预测地发脾气;但严重的情况下,他们可能会因为一些很小的纠纷而反复斗殴,或者实施有计划的虐待行为,例如虐待动物、霸凌他人或者家暴。

5. 不敏感 Insensitive

他们的不敏感指的是**缺乏对他人需求的认识和考虑,全然不顾及自己或他人的生命安全。**他们为了享乐或者寻求刺激,可以不惜与任何人进行恶意竞争,进行不安全性行为或者其他高风险活动。他们在有着更高犯罪率的同时,也更有可能发生意外事故和死亡。

6. 不负责任 Irresponsible

反社会人格者的不负责任体现在生活的各个方面。工作上,他们更有可能迟到、无故缺席,频繁更换工作或者突然辞职。人际关系和家庭生活上,早婚、不忠,继而分居和离婚是很普遍的现象,研究者发现反社会者倾向于和同样不稳定的伴侣交往[5],这可能也是造成关系困难的原因之一。

另外,反社会者往往是不称职的父母,像是韩剧《黑暗荣耀》里东恩的母亲,为了一笔钱全然不顾女儿的死活,反社会父母更有可能虐待、忽视自己的子女[6],几乎不可能让他们履行父母的义务。

7. 缺乏懊悔之心 No remorse

反社会人格者几乎不会对自己的行为感到后悔,许多人会认为自己才是真正的受害者,受害于他们所憎恨的社会秩序。例如一项反社会人格障碍的个案研究当中,个案承认有虐待伴侣的行为,是由于他对婚姻法感到不满意[7]。另外,研究表明这种缺乏懊悔之心的特征,在更严重和更暴力的反社会人格障碍者中尤为常见[8]。

美国精神病学协会(DSM-5)的诊断标准中,年满 18 岁的个体,如果出现以上 3 项或更多的症状,以及有证据表明一些症状开始于 15 岁以前,就可能被诊断为反社会人格障碍。

02 如何识别身边的反社会人格者?

虽然反社会人格障碍的症状表现与常人有较大差异,但由于他们的欺骗性,在摘下人格面具之前,我们可能很难意识到他们身上的反社会倾向。那么,该怎么识别他们呢?

美国治疗师 Bill Eddy 提供了一种「WEB」方法,帮助我们去快速判断一个人是否存在反社会人格特质[9]。「WEB」的三个指标分别是:对方的语言、你自己的情绪、对方的行为。

1. 对方的语言(their WORDS )

反社会人格者通常语速很快,他们习惯使用很多很多的话语去掩饰自己的行为,简而言之就是「说的」和「做的」完全不一致。比如说,他们可能会形容自己具备某种特质,但完全没有相关的经验和依据,或者他们尤其喜欢「画饼」,跟你滔滔不绝地描述他们的宏伟梦想,但没有半点现实计划。

另外,热衷于使用极端的词汇,也是反社会人格者的核心语言特征。极端积极的可能有:「你是我见过最好的人」「没有你我活不了一点」;极端消极的可能有:「我再也不会相信你了」「没人想要你」「你欠我的」。反社会人格者常常在两种极端之间来回切换,以达到他们的目的。

因此,他们也会通过识别出你的弱点和恐惧,加以利用,使用言语去主导局面。就像:「你身材真差劲,要不是我,没谁能看得上你,你应该对我心存感激才对」。

2. 你自己的情绪(your EMOTIONS)

你对这个人的感觉如何?这是非常重要的,你的情绪可能比你的大脑提供更快的反应。有 3 种情绪反应是你需要格外留意的:

首先是恐惧。反社会人格是关系中的「掠夺者」,你可能会产生一种感觉:如果 ta 想,ta 就会伤害你。所以当你想要逃离的时候,先逃离吧。你可以与他们保持一段距离后,再试图去了解更多的背景信息。

其次你可能对他们产生另一个极端的感受,就是迷恋。由于反社会人格者会使用各种极端积极的词汇去夸奖你,同时也擅长将自己塑造成 Super Star 的样子,因此如果你觉得自己迷恋上了这样一个人,你需要保留一点怀疑的态度。

最后需要警惕的情绪是极度的同情。反社会人格者擅长扮演受害者的角色,并且能够讲出精彩的故事,再利用你的同情对你进行道德绑架和操控。如果你发现自己极度地同情某一个人,你可能需要冷静思考一下,究竟是什么激发了你的同情心。

3. 对方的行为(their BEHAVIOR)

反社会人格者常常做出 90% 的人都不会做的事情。如果你感到他们的行为有些怪异,但又充满了借口,你可以问问自己:我会这样做吗?

比如说,总是针对、欺负或者责怪与他们保持接触的人,当你对他们的诉说产生强烈的反应,不管是愤怒还是害怕,他们都很高兴。

再比如说,看到他人的痛苦遭遇,他们会不合时宜地面露笑容。在法律庭审或者影视作品中,你可能也有看到,那些反社会罪犯在看到自己的施暴行为时,会露出微笑、傻笑,甚至直接大笑。

还有一贯不负责任,这是反社会人格在日常生活中的常见表现,他们拒绝为自己所做的决定,或者由于 ta 的决定产生的后果负责。童年时期的问题行为也是帮助我们判断的一条线索,尤其是偷窃、严重撒谎,还有虐待小动物等。如果对方在童年时曾有类似的行为经历,这足以引起重视。

03 反社会人格者多吗?

反社会人格障碍在西方国家是一种普遍的人格障碍,人群中 4.1% 曾被诊断为 ASPD[10],我国的患病率较低,约为 0.03%-0.14%[3]。同时,男性被诊断出该障碍的可能性远远高于女性[11]。

反社会人格障碍者常见于戒毒中心或戒酒中心,因为多达 80% 的反社会人格障碍者存在物质滥用的情况[12],存在物质滥用的反社会人格者死亡风险更高,他们可能会企图自杀或者由于暴力事件意外死亡[13]。

04 关于反社会人格的常见疑问

1. 反社会人格者是精神变态吗?

日常语境下,人们常常将反社会者描述为「精神变态」。反社会人格障碍与精神变态的确有重叠的部分,他们的核心特征都是没有良知、情感匮乏,但在理论研究上,他们并不完全相同。

有理论者认为,精神变态意味着更严重的状况,他们可能具有高度的反社会性,但同时拥有健全的身份认同和现实检验能力,也能通过较为成熟的防御机制来掩饰自己的精神病性人格[14]。

你可以理解为,他们就是人们口中的「高智商罪犯」或者「高功能反社会人格障碍者」,他们能够戴上「心智健全的面具」,具有社交魅力,以实现自己的目标[15]。

2. 监狱里的罪犯,都是反社会人格者吗?

并非如此。Robert Hare 的研究发现,美国监狱里的囚犯平均只有 20% 是反社会人格者,但这 20% 的人犯下了 50% 以上最严重的罪行,例如勒索、持械抢劫、谋杀以及恐怖主义[3]。或许,只有少数反社会人格者才是正式意义上的罪犯,普通的反社会人格者最常见的行为就是不断地欺骗、伪装和侵犯他人权利。

3. 反社会人格者知道自己反社会吗?

绝大多数情况下,反社会人格者不会觉得自己的生存方式有问题,如果说有什么事情是他们相信的,那就是相信自己的生存方式优于其他人,甚至他们会认为,自己才是这个弄虚作假的世界里最坦率活着的。

也有学者认为,反社会人格者的内心深处,可能存在一点微弱的感知:他们好像少了点什么。他们不认为自己缺少的是良知和爱,更可能将这种感受描述为「空虚」[3]。

4. 反社会人格和自恋型人格有何异同?

反社会人格和自恋型人格通常都缺乏同理心、习惯利用他人为自己谋求利益,他们的核心区别在于:

反社会人格不像自恋型人格那样需要他人的关注、欣赏和钦佩,也很少嫉妒他人,他们「谁都不在乎」;自恋型人格则不像反社会人格那样冲动、欺骗和具有攻击性,他们也很少涉及破坏社会规则的行为[16]。

05 什么样的人更容易患有反社会人格障碍?

1. 生物学因素

反社会人格障碍的遗传性估计在 40%-50% 左右[17],其中,包含攻击性的反社会行为的遗传性能达到 65%,而仅包含违反规则的反社会行为的遗传性大约在 48%[18]。

有研究发现,反社会人格与控制冲动的 5-羟色胺系统功能有关,那些带有某种影响 5-羟色胺功能基因型的人,出现反社会人格障碍症状的风险更高[19]。

另外,反社会人格障碍者在大脑执行功能方面可能也存在缺陷。与普通人相比,他们在大脑前额叶皮层的特定区域上存在结构或功能差异,而这一脑区与许多高级认知过程有关,比如决策、冲动控制、情绪管理、共情等[20]。反社会人格障碍的男性与无障碍男性相比,前者的前额叶皮层灰质体积整整减少了 11%,男性的前额叶皮层体积要小于女性[21]。

2. 无畏、冒险与低唤醒水平

反社会人格障碍者的心理唤醒水平较低,比普通人表现出更低水平的皮电反应[22],与情感有关的杏仁核及其他脑区的活动水平也更低[23],这意味着他们对危险不容易产生恐惧[24],也很难从惩罚中吸取教训[25]。

另一方面,低唤醒水平会让我们期望寻求刺激,寻求刺激的方式可能是反社会行为,例如斗殴、飙车;也可能是中性行为,例如跳伞;当然也有可能是亲社会行为,例如从事危险系数较高的工作。而寻求刺激的方向如何发展,通常与行为得到的强化有关。研究发现,因反社会行为得到家人、同伴的奖赏,并且缺乏替代性刺激选项的人,更有可能形成反社会人格障碍[26]。

3. 功能失调的家庭

与其他人格障碍一样,反社会人格障碍与父母的虐待行为、家庭功能的严重失调有关,反社会人格障碍者更有可能报告童年虐待史[27]。

这种虐待直接的表现为身体虐待,有反社会行为的儿童,他们的父母通常无法提供稳定、恰当的管教,只能依赖于严厉的惩罚和家庭暴力[28];同时,这种虐待也可能包括严重的忽视[29],成长过程中父母一方或双方的缺席,是儿童反社会行为发展的重要因素。

值得注意的是,虐待可能会成为一种习得行为,在家庭中造成虐待的代际循环[30]。与没有反社会行为的人相比,反社会人格者虐待子女的可能性要高出7倍,忽视子女的可能性要高出 12 倍以上[31]。反社会人格的父亲不管是否与家人生活在一起,都将大大增加儿童反社会行为的风险[32]。

4. 不良的同伴关系

儿童青少年时期,不良的同伴关系是与反社会行为发展相关的重要因素。一项针对 500 名不良行为男孩的研究发现,他们 98% 都存在不良行为的同伴[33]。另外一项社会研究发现,被社会排斥的儿童往往会「抱团反抗」,并形成鼓励和奖励攻击行为的团体氛围,也就是说,被反社会同伴吸引的青少年,他们更倾向于学习反社会行为,以获得他人的接纳[34]。

5. 贫困和暴力的社区环境

贫困的确是反社会人格的风险因素之一,尤其是因为贫困而成长于充满暴力的、资源紧张的社区当中[35],或者加入了所谓的「帮派」,都会增加儿童青少年发展为反社会人格障碍的风险。但也有研究者发现,那些在贫困中长大但并没有发展为反社会人格的儿童,原因之一可能来自于家庭支持的作用[36],这更进一步地说明了家庭功能对儿童人格发展的影响。

6. 「媒体暴力」的影响

长期以来,人们认为媒体对暴力的描述会助长反社会行为的发展,有研究表明,接触媒体暴力与暴力行为的风险增高有关[37];但最新的研究发现,这种影响可能是有限的,那些最容易受到媒体暴力影响的人,似乎是已经生活在并且认同「暴力文化」的人[38]。

🌿 预防和治疗

Treatment and Therapies

06 反社会人格障碍能否被改变?

反社会人格障碍是最难治疗的人格障碍之一[39],因为他们通常认为自己不需要治疗,即使寻求治疗,往往也是出于法律风险或者失业风险而被迫参与。他们可能会操控、欺凌甚至恐吓治疗师,因此,许多临床工作者对反社会人格障碍的治疗有效性不抱希望[12]。

的确,目前没有充足的证据表明,针对反社会人格障碍的心理治疗是有效的[40]。但经过精心设计的心理干预措施,能够有效减少反社会人格者的暴力行为[41],帮助他们控制愤怒、冲动和抑郁焦虑情绪,找到替代性的应对策略[12]。例如:

▨ 认知行为疗法(CBT):CBT 治疗师能够帮助 ASPD 识别和改变扭曲的思维模式,例如非黑即白、灾难化、过度概括等,并且试图让他们了解其行为对他人和自己造成的消极影响。

▨ 辩证行为疗法(DBT):DBT 的目标是帮助 ASPD 控制强烈的情绪,减少他们自我伤害的频率。研究证明 DBT 能够有效增强情绪调节、人际关系以及处理不适的能力。

▨ 客体关系疗法:这种治疗方式是基于依恋的视角,针对个体如何看待他人以及与他人的关系开展工作,帮助 ASPD 意识到关系中回避、轻蔑、攻击等行为的结果,并鼓励更有益的人际交往方式。

▨ 心理教育和治疗小组:提高反社会人格障碍者接受治疗的可能性,练习改善行为的策略,例如针对反社会行为儿童家长的家长管理培训(Parent management training, PMT)、应急管理计划(Contingency management, CM )等。

▨ 药物治疗:目前同样没有足够的证据支持药物能够治疗 ASPD,但药物有助于控制与 ASPD 相关的并发症,例如锂制剂、非典型抗精神病药和抗癫痫药物,常被用于减轻反社会人格障碍者的冲动性、攻击性行为[42]。

📚 患者/家人自助资源

Shareable Resources

07 如果你的重要他人得了反社会人格障碍,怎么办?

反社会人格障碍的相关症状表现,被广泛认为发病于儿童青少年时期,生物学因素、社会及心理因素在儿童发展过程中相互作用,导致了一些儿童「终身的反社会性」,在成年后被确诊为 ASPD。

从这个角度来看,儿童青少年时期的预防、干预能够延缓或减轻他们反社会行为的发展,并且让他们表现出更好的社交技能和同伴关系[43]。

如果你的孩子,或者其他重要他人存在反社会行为的倾向,你可以做的事情包括:

1. 鼓励他们接受治疗

由于反社会人格障碍的特征,他们几乎不会主动寻求治疗,你可以向他们表示你的关心,建议他们寻求专业的帮助。当然,同意接受治疗对他们来说并不容易,当他们开始接触自己的感受或者试图驾驭情绪时,他们可能感到困难、挫败和沮丧,请你尽可能地鼓励他们,这时候任何一种「不是愤怒」的情绪都是好的,你可以帮助他们理解这件事。

2. 尝试建立情感联系

如果儿童青少年得到家庭动力的支持,能显著减少他们的问题行为[43]。你可能需要与咨询师或者治疗师合作,找到与他们建立情感联系的方法,这可能必须在专业人士的帮助下才可以做到,一旦他们开始接受自己的情绪,就可以开始尝试与他们沟通。

另外,你需要学习如何强化他们的正面行为,了解非暴力的管教方法和策略,在日常沟通或者劝说他们持续治疗时,需要避免威胁和强硬的说服,这只会把他们推得更远、更极端,让他们更加抗拒。相比较于惩罚性的措施,积极奖励的方法可能会更有效果。

3. 设置你与他们的界线

反社会倾向的儿童青少年和反社会人格障碍者,可能都存在暴力倾向和破坏性行为,作为他们亲近的人,你不能以暴力反击,但也不能无底线的包容,在必要的时刻,你需要和他们保持距离,或者明确直接地拒绝:「我愿意和你聊聊,但你不能对我大喊大叫或者满口谎言」。反社会人格障碍者可能会利用你的关怀和同情心,因此你需要明确你的界线在哪里,并坚持让对方尊重[45]。

4. 找到一个支持系统

反社会人格者可能会对你的身体、精神或者情感上造成伤害,越是亲近的关系越是如此。因此,你需要找到一个可以依靠和倾诉的支持系统,系统中可能包括与你们有联系的家人朋友,或者你自己的心理咨询师,与咨询师工作可以帮助你排解复杂的情绪,并学会一些与 ASPD 相处的应对技巧[45]。

5. 允许自己的撤退

也许你已经做出了足够的努力,但他们仍然抗拒治疗、否认自己的问题,或者已经表现出明显的攻击性、欺骗性和伤害的行为,你可以允许自己退后一步,这并不意味着不负责任,当你发现自己处于紧张、危险和不安全的境地,离开同样是负责任的选择。

08 感到不适时,该如何求助?

1)请记得,你不必独自面对一切。寻求专业心理咨询师的帮助,可以有效缓解症状。

2)你也可以拨打简单心理「免费热线」,心理志愿者将为你提供即时的情绪舒缓和安抚。

👆🏻 下载简单心理 APP,在首页选择「热线」免费使用。热线服务时间:工作日 18:00-23:59,周末 14:00-23:59

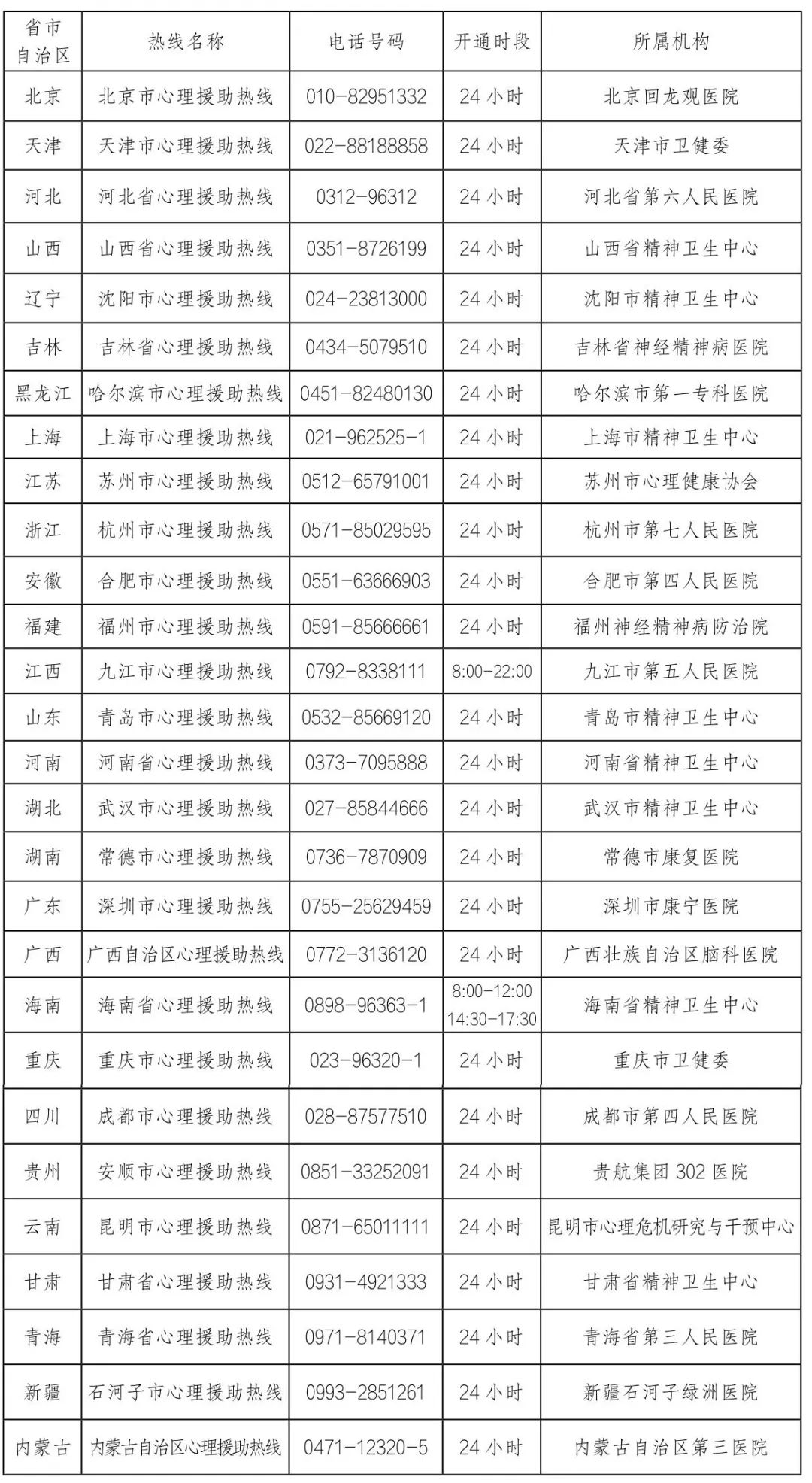

3)当你出现危机情况:

如存在自伤(或自杀)想法、计划或行动,请联系亲密的朋友、亲人,让信任的人陪在身边:24 小时免费危机干预热线:010-82951332 ;800-810-1117(北京回龙观医院心理危机干预与研究中心)。

👇 附各地心理援助热线 👇

09 一些可能有帮助的书和影视剧

📖《当良知沉睡:辨认身边的反社会人格者》

由美国临床精神病学专家 Martha Stout 所著。通过多个不同类型反社会人格者的真实案例,帮助读者辨认和识别日常生活中的反社会人格者,他们可能会为了金钱而结婚、中伤和构陷同事,或者以扰乱他人的生活为乐。Martha Stout 认为,缺乏良知是反社会人格的核心特征,本书同样呈现了她对于「良知」的深入研究。

📖《反社会人格者的告白》

这是一本关于「反社会人格者如何看待并分析自己」的书,本书的作者 M.E. THOMAS 是经诊断的反社会人格,但她并非一名罪犯,而是一位多才多艺的律师兼法律教授。她在书中写道:「生命就像一场复杂的游戏,每一样人事物都可以用精确的数学算式衡量」。透过这本书,得以让我们有机会窥探反社会人格的内心世界。

🎬《心灵捕手》

这部影片曾获得第 70 届奥斯卡金像奖最佳原创剧本,影片讲述了一个问题少年 Will 与心理学教授 Sean 之间的发生的故事。Will 表现出明显的反社会人格特征,最后在 Sean 的努力下敞开了心扉。虽然有浪漫化的成分,但这部电影基本呈现出了心理治疗是如何促使改变发生的。

🎬《沉默的羔羊》

一部改编自同名小说的惊悚电影,剧中的主角 Hannibal 是一位心理学家,同时也是一个字面意思上的「食人魔」,他是典型的反社会人格障碍者,即使是看着他剧照的眼神,都足以让你体会到反社会人格障碍者的无良、暴力与可怕,请谨慎观看。

🎬《发条橙》

另一部典型描绘反社会人格障碍的电影,影片拍摄于 1972 年,讲述了一群问题少年随意滥施暴力、毫无愧疚之心,最终入狱并接受人格治疗的故事。英语的橙子(Orange)在马来语中有「人」的意思,片名「发条橙」指的是机械控制下横冲直撞的人,是导演对反社会人格障碍者的生动理解。同样,这部电影充斥着大量暴力镜头,请谨慎观看。

📖 《人格障碍的认知行为疗法》

由心理学家 Aaron T.Beck 所著,是以认知行为疗法视角来理解和治疗人格障碍的经典著作。本书一共列出了 12 种人格障碍,其中第 16 章详细阐释了反社会人格障碍的临床症状、鉴别诊断、概念化与治疗策略。不仅适合心理学专业人士,而且适合心理学爱好者阅读。

📖《恶人:普通人为何变成恶魔?》

本书源自对曾经参与日本侵华战争的战犯们的一手采访,借由文学、哲学和社会心理学等多个学科对「恶」的思考,分析了普通人沦为恶魔背后复杂的心理和社会因素。虽然这本书讲述的并非反社会人格障碍,但它对暴行和加害者的审视,能帮助我们从更广阔的视角理解「恶」的复杂。

请相信,面对不舒服的关系

你永远拥有离开的权利

参考文献

————————

[1]Robins LN, Price RK.(1991).Adult disorders predicted by childhood conduct problems: results from the NIMH Epidemiologic Catchment Area project. Psychiatry 54(2):116–132.

[2]Odgers, C. L., Moffitt, T. E., Broadbent, J. M., Dickson, N., Hancox, R. J., Harrington, H., Poulton, R., Sears, M. R., Thomson, W. M., & Caspi, A. (2008). Female and male antisocial trajectories: from childhood origins to adult outcomes. Development and psychopathology, 20(2), 673–716. https://doi.org/10.1017/S0954579408000333

[3]Martha Stout.(2005).The Sociopath Next Door.Harmony.

[4]Black, D. W., & Kolla, N. J. (2022). Textbook of Antisocial Personality Disorder. American Psychiatric Association Publishing.

[5] Guze SB, Goodwin DW, Crane JB.(1970).A psychiatric study of the wives of convicted felons: an example of assortative mating. Am J Psychiatry 126(12):1773–1776.

[6] Egami, Y., Ford, D. E., Greenfield, S. F., & Crum, R. M. (1996). Psychiatric profile and sociodemographic characteristics of adults who report physically abusing or neglecting children. The American journal of psychiatry, 153(7), 921–928.

[7]Black DW, Andreasen NC.(2020).Interviewing and assessment, in Introductory Textbook of Psychiatry,7th Edition. Washington, DC, American Psychiatric Association Publishing.

[8]Goldstein RB, Grant BF, Huang B.(2006).Lack of remorse in antisocial personality disorder: sociodemographic correlates, symptomatic presentation, and comorbidity with Axis I and Axis II disorders in the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions.Compr Psychiatry 47(4):289–297.

[9] PsychologyToday:How to Spot a Sociopath in 3 Steps.

[10]Lenzenweger M. F. (2008). Epidemiology of personality disorders. The Psychiatric clinics of North America, 31(3), 395–vi. https://doi.org/10.1016/j.psc.2008.03.003

[11]Lenzenweger, M. F., Lane, M. C., Loranger, A. W., & Kessler, R. C. (2007). DSM-IV personality disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Biological psychiatry, 62(6), 553–564. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2006.09.019

[12]Kraus, G., & Reynolds, D. J. (2001). The “A-B-C’s” of the Cluster B’s: Identifying, understanding, and treating Cluster B personality disorders. Clinical Psychology Review, 21(3), 345–373. https://doi.org/10.1016/S0272-7358(99)00052-5

[13]Cale, E. M., & Lilienfeld, S. O. (2002). Sex differences in psychopathy and antisocial personality disorder. A review and integration. Clinical psychology review, 22(8), 1179–1207. https://doi.org/10.1016/s0272-7358(01)00125-8

[14]Bursten,B.(1973).The Manipulator: A Psychoanalytic View. New Haven, Connecticut: Yale University Press.

[15]Cleckley, H. M. 1903. (1950). The mask of sanity; an attempt to clarify some issues about the so-called psychopathic personality. Mosby, 1950.

[16]Stanton, K., & Zimmerman, M. (2018). Unique and shared features of narcissistic and antisocial personality disorders: Implications for assessing and modeling externalizing traits. Journal of clinical psychology, 75 3, 433-444.

[17]Eley, T. C., Lichtenstein, P., & Moffitt, T. E. (2003). A longitudinal behavioral genetic analysis of the etiology of aggressive and nonaggressive antisocial behavior. Development and psychopathology, 15(2), 383–402. https://doi.org/10.1017/s095457940300021x

[18]Burt, S. A., & Donnellan, M. B. (2009). Development and validation of the Subtypes of Antisocial Behavior Questionnaire. Aggressive behavior, 35(5), 376–398. https://doi.org/10.1002/ab.20314

[19]Lyons-Ruth, K., Holmes, B. M., Sasvari-Szekely, M., Ronai, Z., Nemoda, Z., & Pauls, D. (2007). Serotonin transporter polymorphism and borderline or antisocial traits among low-income young adults. Psychiatric genetics, 17(6), 339–343. https://doi.org/10.1097/YPG.0b013e3281ac237e

[20]Morgan, A. B., & Lilienfeld, S. O. (2000). A meta-analytic review of the relation between antisocial behavior and neuropsychological measures of executive function. Clinical psychology review, 20(1), 113–136. https://doi.org/10.1016/s0272-7358(98)00096-8

[21]Raine, A., Lencz, T., Bihrle, S., LaCasse, L., & Colletti, P. (2000). Reduced prefrontal gray matter volume and reduced autonomic activity in antisocial personality disorder. Archives of general psychiatry, 57(2), 119–129. https://doi.org/10.1001/archpsyc.57.2.119

[22]Lorber M. F. (2004). Psychophysiology of aggression, psychopathy, and conduct problems: a meta-analysis. Psychological bulletin, 130(4), 531–552. https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.4.531

[23]Birbaumer, N., Veit, R., Lotze, M., Erb, M., Hermann, C., Grodd, W., & Flor, H. (2005). Deficient fear conditioning in psychopathy: a functional magnetic resonance imaging study. Archives of general psychiatry, 62(7), 799–805. https://doi.org/10.1001/archpsyc.62.7.799

[24]Brennan, P. A., & Raine, A. (1997). Biosocial bases of antisocial behavior: psychophysiological, neurological, and cognitive factors. Clinical psychology review, 17(6), 589–604. https://doi.org/10.1016/s0272-7358(97)00036-6

[25]LYKKEN D. T. (1957). A study of anxiety in the sociopathic personality. Journal of abnormal psychology, 55(1), 6–10. https://doi.org/10.1037/h0047232

[26]Dishion T, Patterson G. (2006).The development and ecology of antisocial behavior in children and adolescents. In: Cicchetti D, Cohen DJ, editors. Developmental psychopathology: Vol. 3. Risk, disorder, and adaptation. 2. Hoboken, NJ: Wiley. pp. 503–541.

[27]Jaffee S. R. (2017). Child Maltreatment and Risk for Psychopathology in Childhood and Adulthood. Annual review of clinical psychology, 13, 525–551. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032816-045005

[28]Reti IM, Samuels JF, Eaton WW.(2002).Adult antisocial personality traits are associated with experiences of low parental care and maternal overprotection. Acta Psychiatr Scand 106(2):126–133.

[29]Van Zomeren-Dohm K, Xu X, Thibodeau E.(2016).Child maltreatment and vulnerability to externalizing spectrum disorders, in The Oxford Handbook of Externalizing Spectrum Disorders. Edited by Beauchaine TP, Hinshaw SP. New York, Oxford University Press, 2016,pp 267–28.

[30]Widom CS.(2017).Long-term impact of childhood abuse and neglect on crime and violence. Clinical Psychology: Science and Practice 24(2):186–202.

[31]Egami Y, Ford DE, Greenfield SF.(1996).Psychiatric profile and sociodemographic characteristics of adults who report physically abusing or neglecting children. Am J Psychiatry, 153(7):921–928.

[32]Jaffee SR, Moffitt TE, Caspi A.(2003).Life with (or without) father: the benefits of living with two biological parents depend on the father’s antisocial behavior. Child Dev, 74(1):109–126.

[33]Glueck S, Glueck E.(1950).Unraveling Juvenile Delinquency. New York, Commonwealth Fund.

[34]Juvonen J, Ho A.(2008).Social motives underlying antisocial behavior across middle school grades. J Youth Adolesc, 37:747–756.

[35]Jennings WG, Fox BH.(2016).Neighborhood risk and development of antisocial behavior, in The Oxford Handbook of Externalizing Spectrum Disorders. Edited by Beauchaine TP, Hinshaw SP. New York, Oxford University Press, pp 313–322.

[36]Schofield TJ, Conger RD, Conger KJ.(2012).Neighborhood disorder and children’s antisocial behavior:the protective effect of family support among Mexican American and African American families. Am J Community Psychol, 50(1–2):101–113.

[37]Huesmann LR, Taylor LD.(2006).The role of media violence in violent behavior. Annu Rev Public Health, 27:393–415.

[38]Martins N, Weaver A.(2019).The role of media exposure on relational aggression: a meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 47:90–99.

[39]van den Bosch LMC, Rijckmans MJN, Decoene S.(2018).Treatment of antisocial personality disorder: development of a practice focused framework. Int J Law Psychiatry,58:72–78.

[40]Felthous AR.(2011).The “untreatability” of psychopathy and hospital commitment in the USA. Int J Law Psychiatry,34(6):400–405.

[41]Antisocial personality disorder: prevention and management. (2013). National Institute for Health and Care Excellence (NICE).

[42]Ripoll, L. H., Triebwasser, J., & Siever, L. J. (2011). Evidence-based pharmacotherapy for personality disorders. The international journal of neuropsychopharmacology, 14(9), 1257–1288. https://doi.org/10.1017/S1461145711000071

[43]Jones, M., & Westen, D. (2010). Diagnosis and subtypes of adolescent antisocial personality disorder. Journal of personality disorders, 24(2), 217–243. https://doi.org/10.1521/pedi.2010.24.2.217

[44]Psych Central: Antisocial personality disorder treatment.

[45]Wikihow: Help loved ones with Antisocial-Personality-Disorder.

作者:高一然

「国家三级心理咨询师 & 受训中的戏剧治疗师」

责编:江湖边

via:

-

人类恶魔——反社会型人格障碍

https://mp.weixin.qq.com/s/ANRJQzVKEy5oj7xb_hX2Nw -

如何识别我们身边的反社会人格者

https://mp.weixin.qq.com/s/E5Q6L1q9fif3Aq925bhyUg -

走进反社会人格 | “天生坏种”的另一种可能

https://mp.weixin.qq.com/s/Op77rPHYtdfXYHW1TbBPQw -

反社会人格者更擅长“装可怜”

https://mp.weixin.qq.com/s/pWKKocCZi0q72djpA9Ir0g -

从这个意义上说,在孕育和鼓励暗黑人格这件事情上,全社会都难辞其咎 | 王芳「我们与恶的距离」

https://mp.weixin.qq.com/s/eSdUP7DCzHkYNpuphGwIrw -

反社会型人格障碍是否可以治疗?| 13条法则教你与反社会人格者相处

https://mp.weixin.qq.com/s/qsv7b8lvYCtE8wSmXz2odA -

3个原则,辨认关系中的「掠夺者」|反社会人格障碍万字科普

https://mp.weixin.qq.com/s/kiItFvxWu4o6b1nbQqSTOw -

反社会型人格障碍(ASPD) - 精神疾病 - MSD诊疗手册专业版

https://www.msdmanuals.cn/professional/psychiatric-disorders/personality-disorders/antisocial-personality-disorder-aspd

3762

3762

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?