一:业务需求和产品需求

产品需求是对用户真实需求的提炼,形成产品需求后,要制定复合产品定位的解决方案,进而满足业务上的需求。

用户需求:用户自以为的需求,并且经常被用户表达为解决方案。

产品需求:经过分析,找到真实需求,并且表达为产品的解决方案。

需求分析:将用户需求转为产品需求。

需求分析就是将用户的需求(目的、想法、问题等)转为对应的产品的需求(解决方案:产品结构+产品流程+产品功能)。从用户提出的需求出发,找到用户内心真正的渴望,再转化为产品需求的过程。

满足用户的需求不一定要做新产品或者新功能,而是应该想想是否有“四两拨千斤”的妙招替代方案。只做一次的事情找可行解,反复做的事情求最优解。

1.1 需求的辨别

- 需求真实:不是所有需求都是用户需要的。

- 需求强烈:优先考虑比较紧急的需求,哪些可以拖到下一期的可以有计划的放到其他版本来做。

- 需求高频:需求优先考虑受众范围比较大的用户。

不但要听用户怎么说,还要看用户怎么做。

1.2 伪需求

- 披着需求外衣的产品解决方案:直接给出了解决方案,例如提高用户活跃度做一个签到功能,直接告诉你做签到功能。用户不活跃可能是是因为其它原因,可能不是做一个签到就能解决的,应该分析具体造成的原因然后再对症下药,而不是直接做签到,尝试去解决。一定要弄清楚用户提这个需求的本质原因。

- 有些需求经过认真分析后可能是不需要做的。

每一个伪需求背后都是一个没有被满足的痛点(准确的说是没有被发现),当你质疑一个需求是伪需求的时候通常是这些情况:

- 用户没说明白

- 你没听明白

- 这不是一个需求,而是一个解决方案,并且解决方案不一定能真的解决用户的需求

大学生是用户,宾馆大爷就是产品经理,宾馆就是产品。

产品定位阶段

原来的定位是宾馆,因为几个用户的只言片语,直接修改定位,意味着进入完全不熟悉的市场,原来的竞争对手是其他宾馆酒店,现在变成了学校里的图书馆、自习室。

需求采集阶段

各种方法要灵活应用,比如”不但要听用户怎么说,还要看用户怎么做“,要看需求的普遍性,一级有没有特定时间、特定人群。不同用户说什么我们都满足。

需求转换阶段

从用户需求到产品功能,不能直接照着用户说的做,而要分析用户的目标,这依赖于领域知识和对目标用户的理解-从其观点、行为到目标、动机。产品经理和用户通常不是一种人,这很考验同理心。

产品概念验证

即使自认为已经想清楚了新功能,在动手开发前,还要再找几个用户沟通一下,还要注意方式方法,比如可以问用户:如果我们这里有自习室,你会推荐同学来学习吗?

新功能上线时

多使用灰度测试。简单的说,就死建议大爷不要一下子把整个宾馆都改为自习室,而是先改一两个房间,看看市场反馈好不好。而且上新功能时也没必要把旧功能去掉,如果是改版注意新旧版本要同时存在,给用户适应时间。

人人都爱出主意,类似”用户提出的解决方案“这种伪需求是实践中的常态,作为产品经理,在面对这样的场景时就需要找到这个用户提出解决方案背后要解决的问题,然后给出自己的方案,这就是产品经理思维方式和做事方法的核心:”用心听,但不要照着做“。

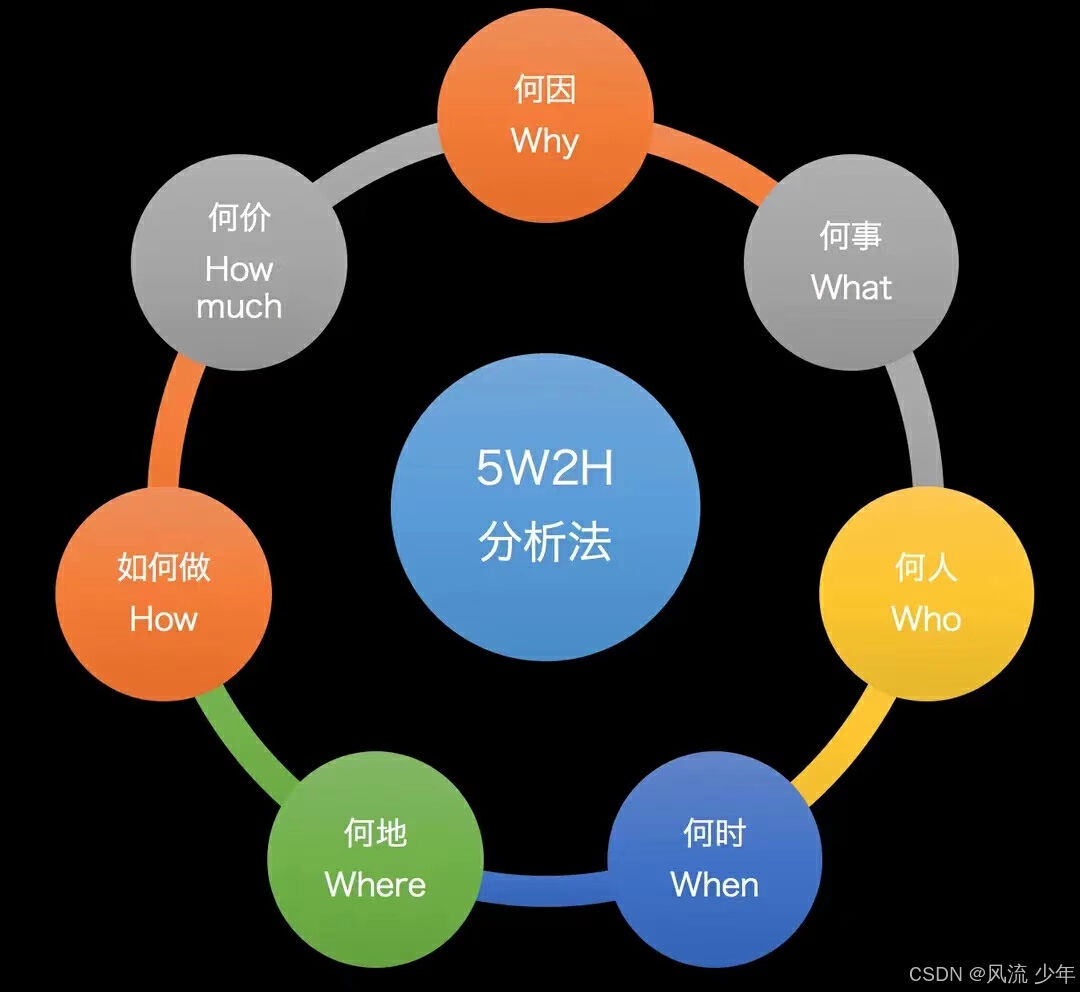

二:5W3H分析法(八何分析法)分析需求

用户Who在什么情况下When/Where,他想要通过什么行为How,能够达成什么目的What。

How feel:体验怎么样。

- where:有些功能会限制地理位置的,如iPhone的Apple Intelligence不开放给中国用户,签到打卡也会限制区域。

场景化就是让产品经理站在用户真实场景中,去察觉用户的使用习惯场景,从而预判发现新的需求,优化用户的使用体验。场景 = 时间 + 地点 + 人物 + 环境 + 事件。

示例:用户(huihui)在床上(地点)睡前(时间)刷抖音(行为)为了消遣时间(目的)。

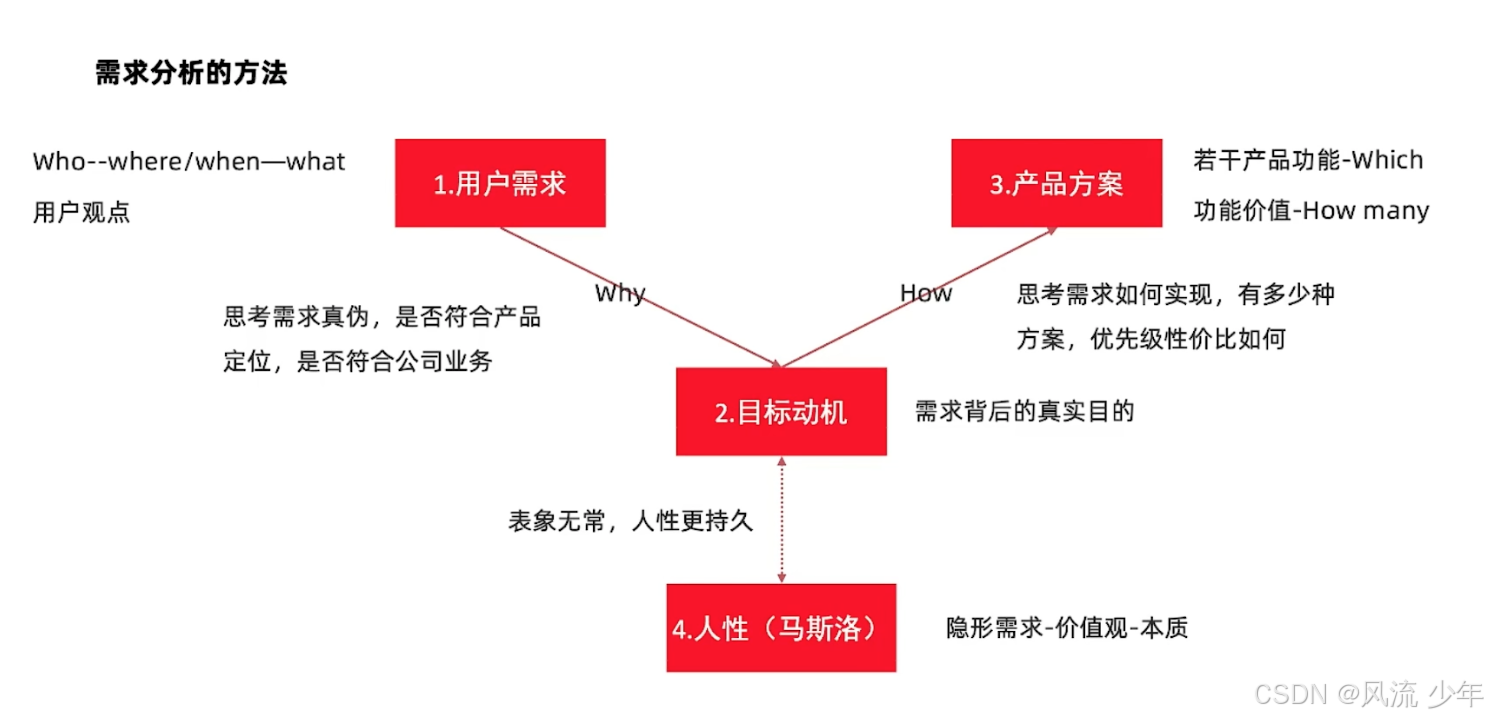

三:需求分析的方法(Y模型)

一般能够从需求挖掘到人性时,其实再给出的解决方案,此时可能更能满足用户的需求。

Y模型不是将某个需求转为某个具体的方案,而是找出还有什么其它更好的方案。

- 用户需求What:例如用户提出一个需求要一匹更快的马。

- 目标动机Why:用户为什么想要一匹更快的马?是为了更快的交通。

- 产品方案How:更快的交通除了马还有别的吗?

- 更快的马(直接按照用户说的做)

- 比马更快的汽车(挖掘更好的解决方案)

- 用户想要更快的马,用户的真实需求是想要更快的交通工具,不局限于马,我们给用户一辆漂亮的车(从本质出发反推出具体的方案),从人性的角度还能满足用户的面子。

- “1”是用户需求场景,经常简单说成用户需求,这是起点,是表象,是需求的第一种深度。

- “2”是用户需求背后的目标和动机,是需求的第二种深度,产品经理在思考用户目标时也要考虑公司、产品的目标。

- “3”是产品功能,是解决方案,是实施人员能看懂的描述。

- “4”是人性,是价值观,是需求的本质,任何需求分析到最后都是人性的底层需要,是需求的第三中深度。

Y模型的不同阶段,各自需要回答的一些问题,可以总结为6个W和2个H:

- “1”这个阶段的问题主要是Who(用户)、What(需求)和Where/When(场景)

- “1”到“2”和“2”到“4”这个阶段,对应上一章提到的需求的三种深度,其间要回答Why:不停的往下挖需求,当然有些细碎的用户需求,不一定会挖到“4”,所以“2”到“4”是虚线。

- “4”到“2”再到“3”的过程中要想清楚How:问题怎么解决

- “3”这个点,要回答Which和How many,Which是指选哪一个方案,做哪一个功能,这背后其实是对价值的判断,比如怎么评估性价比和优先级。How many是指这一次做多少功能,考验的是对迭代周期、MVP的把控。

Y模型背后有个核心的价值观:用心听,但不要照着做。对于需求分析的工作,甚至扩展到产品经理的全部工作,最重要的做事方法和思维方式,你需要用各种方法去了解用户,但是不要照着用户说的去做。

- 遵循1-2-3这样的完整路径,第一个好处是不被伪需求欺骗,不被用户自以为是的解决方案绕进去。比如路人问附近有没有肯德基,可能是想找洗手间。

- 有些需求要遵循1-2-4-3这样的路径,其背后的深层次理由是“表象无常,人性更持久”。你会发现用户提出的需求1甚至目标2都谁随时间变化,而4指向的东西,几百年几千年都没有太大变化。

- 1-2-4要深入,尽可能洞察透彻,而4-2-3要浅出,力争给出尽可能简单的方案。

产品经理应用Y模型是要在新手和专家两种思维方式之间来回切换,在Y模型的前半段,面对“问题”是要像新手,这也是常说的“一秒钟变傻瓜”,要快速进入一个没有任何专业知识的用户视角。再在Y模型的后半段设计“解决方案”时必须成为专家,才能发现需求的本质,找到最具性价比的解决方法。

四:MECE法则

MECE法则:Mutually Exclusive Collectively Exhaustive(相互独立,完全穷尽),这一法则要求在分析问题时,能够将问题分解成相互独立且完全穷尽的子项,确保没有遗漏且互不重叠。

MECE法则的核心在于将问题或事物分解成若干部分,这些部分之间相互独立且全面覆盖,没有遗漏。

MECE法则的应用方法和具体步骤

- 确立核心问题:明确讨论的问题及其目标。

- 列出关键点:围绕核心问题列出所有相关的关键点。

- 检查独立性:确保列出的每个关键点都是独立的,没有重叠。

- 检查完整性:确保所有相关的关键点都被包括在内,没有遗漏。

- 通过这些步骤,可以确保对问题的全面思考和准确分析。

MECE法则的实际应用实例

MECE法则在实际问题中的应用非常广泛:

- 在项目管理中,可以将项目分解为若干更细的任务,每个任务都是独立的,并且所有任务加起来覆盖整个项目。

- 在市场分析中,可以将市场细分为不同的客户群体,每个群体都有其独特的需求和特征。

五:人性七宗罪

功能是给人使用的,那设计出来的功能一般也对应于人的某些人性。

1.傲慢

- 自大、目空一切、自己拥有的比别人多。

- 设计思路:追求优越感、希望受到别人的尊重和敬仰、爱慕虚荣。

- 产品方案:炫耀优越感、荣誉展示、虚荣、成就、粉丝数、点赞数

- 会员等级

- 荣誉勋章

- 排名

2.妒忌

- 有心里落差、别人拥有的比自己多

- 设计思路:制造焦虑感、诱饵效应、追赶他人、不满情绪

- 产品方案:拉票

3.愤怒

- 妒忌的上限、负面反感到极点、需要发泄出来

- 设计思路:情绪排解出口、情绪循环、自主离开

- 产品方案:举报、反馈、删除、关闭、拉黑、禁用、不再推荐、注销等,如不满pdd的套路,愤怒注销账号。

4.懒惰

- 心理厌倦、只想做简单的事或者不想做事、想休息、想享受、衍生出无聊

- 设计思路:更少思考、更少动作,减少不必要的决策、满足使用习惯、减少理解成本

- 产品方案:一键设置、猜你喜欢、推荐、默认全选等。

5.贪婪

- 觉得拥有不够多,不够满足,想要更多。

- 设计思路:培养贪婪心理、资源逐层分发、利用侥幸心理。

- 设计方案:签到、免费体验、新人福利、抽奖、pdd邀请新人提现等

6.饕餮

- 美食诱惑、食物的格调氛围视觉效果

- 设计思路:赋予食物属性、占据感性思维、场景氛围营造

- 产品方案:直播同步传递美食感受、精美图片、视频宣传

7.色欲

- 饱暖思淫欲,属于人性的刚性需求

- 设计思路:互撩

- 产品方案:直播、附近的人、打招呼、同城搭子

业务故事&产品故事

业务故事是对客户完成一项活动的描述,产品经理在思考业务故事时,暂时不需要考虑产品和系统如何实现。B端产品经理在分析需求时,要先分析业务是如何运转的,而不要陷入如何设计产品的细节中。在此基础上,产品经理再去分析产品如何帮助业务运转,即产品故事。

1690

1690

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?