2025年数字化营销市场规模预计达到1587亿元,AI与人类协作将创造巨大的市场价值。然而面对未来,不妨先设想一下,某快消品牌斥资百万采购了一款AI营销工具,却因工具与既有的CRM系统不兼容,导致跨部门数据孤岛,最终使得项目流产。这种工具错配造成的蝴蝶效应,已经在全球许多家企业依次上演。

这意味着,今天数字化营销的战场已不是有没有工具的较量,而是能不能用对工具的博弈。此时的关键不在于市场前景多么广阔,而在于从业人员在于能否拥有前瞻性目光,顺应行业及工具发展趋势,时刻走在发展前沿,率先迈向眼前一片蓝海。当然,了解垂类工具的发展趋势,也是为了洞察用户的隐形需求,不断迭代我们自己的产品。

一、营销工具发展的底层逻辑

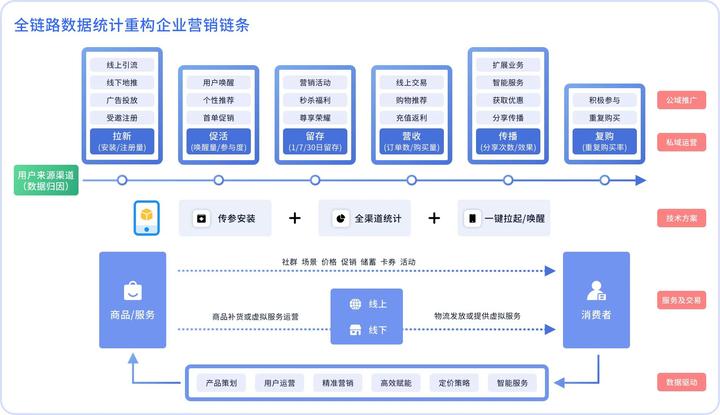

1. 从单点提效到全域协同

传统营销工具(如邮件营销、SEO 工具)的价值边界正在被打破。以维谛技术为例,该企业通过 CRM 系统与 AI 内容生成工具的深度整合,实现从线索获取到客户服务的全链路自动化,年营收增长 20.57%。这种整合不仅是功能叠加,更是数据模型的融合——当AI文案生成工具与项目管理工具通过API对接,系统可自动识别高转化内容特征,并触发营销活动的动态调整。

2. 从被动响应到主动决策

预测性 AI 正在重塑营销决策机制。领先企业利用机器学习算法分析用户行为数据,提前72小时预测营销活动效果,并自动优化投放策略。例如,某DTC品牌通过 AI 预测模型将广告转化率提升35%,同时将预算浪费率降低至8%。

3. 从功能独立到生态共生

工具间的协同不再局限于数据互通,而是形成一种工具生态。Baklib等平台通过开放API,将内容管理、数据分析、客户互动等功能整合为统一工作流,使企业能够以零代码方式构建个性化工具矩阵。这种生态化趋势正在重构营销技术栈的采购逻辑——企业开始优先选择具备插件化能力的工具,而非功能单一的SaaS产品。

二、当前工具进化的主要方向

1. AI 智能体

生成式AI的爆发正推动营销工具从 “功能模块” 向 “智能决策单元” 进化。以 Relevance AI的BDR 智能体为例,其基于 LLM 的决策能力可自动处理客户咨询、生成个性化邮件,并在无人工干预下完成从线索识别到任务分配的复杂流程链。这类工具通过存储客户历史交互数据(如跨渠道沟通记录、行为偏好),确保服务一致性,同时借助强化学习分析转化数据,持续优化营销策略。

2. 合规化工具

随着欧盟《AIGC 版权法案》等政策落地,合规性成为工具选型的核心指标,甚至是基本门槛。因 AI 生成内容涉及版权纠纷,支出大额赔偿金已绝非孤例。板栗看板通过权限分级、操作日志审计等功能,帮助企业在数据采集、内容生成等环节满足 GDPR 要求,其 "AI 合规插件" 可自动检测敏感信息并触发人工审核流程。这类工具的价值不仅在于规避风险,更在于通过合规性提升客户信任。

3. OMO营销工具

线下渠道的复兴暴露了传统工具(如海报、展架、地推活动等)的短板,即线下活动数据无法实时回传至线上系统,导致ROI难以评估。利用私域管理系统和AR互动工具,企业能够提高线下流量转化率。比如消费者扫描线下海报二维码参与活动时,系统会自动采集行为数据(如停留时长、互动偏好等),并同步至企业微信社群,触发个性化优惠券推送。其核心在于用数字化工具重构线下场景的可连接性和可追踪性,让线下场景也能参与全域营销的整体框架。

4. 低代码工具

低代码平台降低了工具的使用门槛,也降低了创意的落地成本。像Baklib这类工具支持零代码构建营销活动页面、自动化工作流,使非技术人员能够快速响应市场变化。如此一来,一线员工无需向上级申请技术资源,即可自主尝试新营销玩法(如社群裂变 SOP、个性化落地页测试),推动决策链扁平化。

5. 预测性分析工具

传统数据分析工具擅长回答 “发生了什么”,而预测性 AI 正在解决 “即将发生什么”,可谓颠覆了传统数据分析逻辑。这类工具的突破在于不仅能够识别数据相关性,还善于通过因果建模挖掘底层逻辑,同时能够基于流式数据处理技术,实现分钟级策略动态调整简单来说,通过多模态数据模型(整合用户评论、短视频互动、电商搜索等数据),企业可提前预测爆款产品需求,并自动调整供应链和营销策略,从而提升库存周转率。

6. 进度可视化工具

营销活动的复杂性(跨部门协作、多任务并行)使进度失控成为常态。此时进度可视化工具的核心价值便显而易见,即能够用直观的视觉化界面替代冗长的会议和邮件,实现信息的透明化。以板栗看板为例,通过“看板”“泳道视图”“甘特图” 等可视化图表,将创意策划、内容生产、渠道投放等环节转化为可追踪的数字卡片,团队成员可实时查看任务优先级、负责人与时间节点,更好地应对高频次的营销战役。

三、企业如何借势抢占先机

1. 预见工具趋势

工具进化的本质是技术浪潮的商业化落地,前文已列举了营销工具的六个发展方向,在此基础上,企业还要积极学习前沿技术动态,从技术成熟度、业务适配性、成本门槛等多个维度考量,最终选择适合自己的工具。

2. 构建工具中台

工具碎片化是趋势落地的最大障碍。企业需以 “中台化思维” 构建可扩展的技术底座,具体来说,就是通过工具中台实现单点登录(SSO)、数据互通(如打通 CRM 与 AI 工具数据)、智能调度(根据活动类型自动匹配工具组合)。

3. 提升工具素养

工具价值的终极瓶颈是人的能力边界。企业需推动 “工具素养” 从技能培训升维为组织文化:建立 三维能力模型,包括基于业务场景选择工具的选型力、设计跨工具工作流的协同力、用低代码工具自主开发微应用的创新力,如此才能实现工具的最大赋能。

未来的商业竞争,本质上是工具与组织协同能力的较量。当 AI 开始自动生成营销方案,当 AR 技术让线下活动参与者瞬间成为线上社群的一员,当低代码工具让普通员工也能开发个性化应用,这些工具的进化早已不是简单的效率提升,而是正在重塑整个行业的游戏规则。

从工具的发展趋势,我们可以洞见整个行业的发展趋势,毕竟工具本身是为了行业服务的。而企业若想培养工具思维,就不应仅仅停留在学会使用某个软件的层面,而是要像搭积木一样,根据业务需求快速组合工具。在工具进化的浪潮中,用工具生态定义商业边界,用技术预见重构竞争规则,本瓜想,这才是抢占先机的终极密码。

595

595

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?