智能纺织品将功能集成于织物和服装中,能够以一种无缝、可扩展且不显眼的方式来感知、存储、处理及传递信息。它们开辟了广阔的应用前景,从监控生理信号和支持日常的物理交互到为智能家居设备提供能源等方面。要制造出这些高功能材料,关键挑战在于如何保持柔软性、灵活性和透气性,同时不牺牲其所需的功能。然而,现有的无线模块、微处理器和模拟数字转换器大多依赖于本质上刚硬的集成电路芯片,这些芯片不仅功耗高,而且难以与柔软的纤维和纺织品无缝集成。

在此,东华大学王宏志教授、侯成义研究员和张青红教授共同提出了一种无芯片人体耦合能量交互机制,用于通过单根光纤进行环境电磁能量采集和无线信号传输。光纤本身可实现无线视觉数字互动,而无需在纺织品上安装额外的芯片或电池。由于所有的电子组件都融合在一根微型纤维中,这有利于可扩展的制造并与现代编织技术兼容,从而实现多功能智能服装。本文提出了一种可解决硅基纺织系统问题的策略。相关成果以“Single body-coupled fiber enables chipless textile electronics”为题发表在《Science》上,第一作者为博士生杨伟峰。

体耦合交互光纤的设计与原理

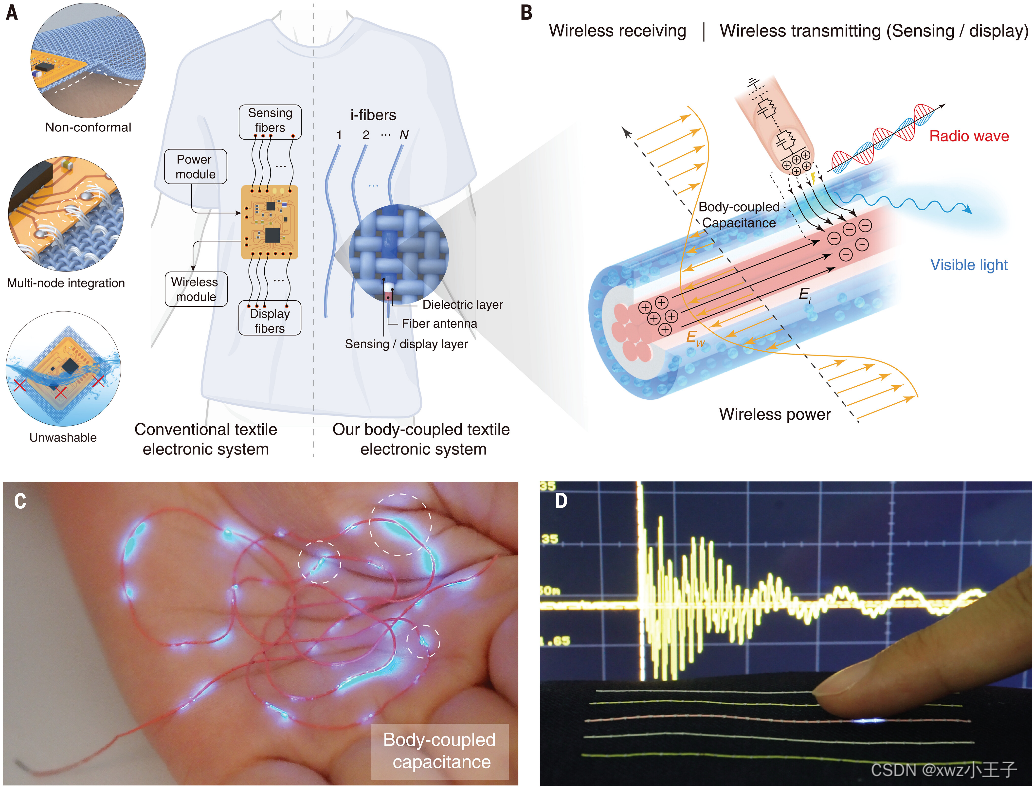

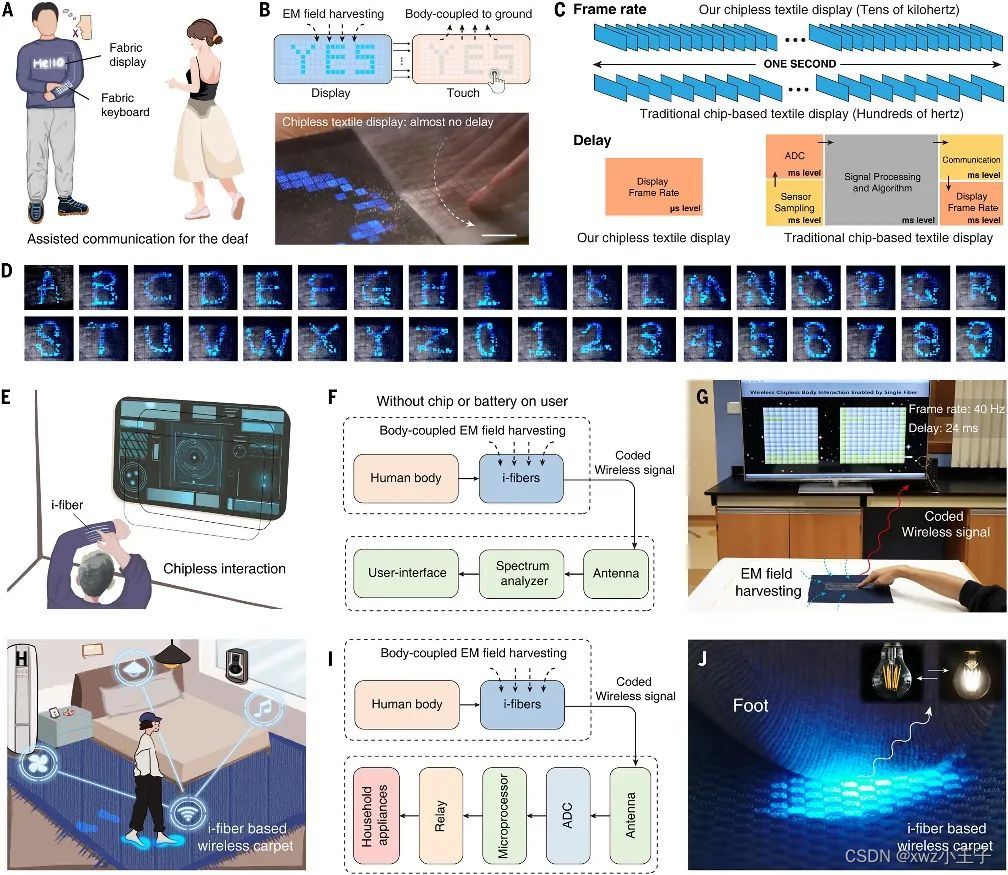

作者在图1中对比了传统芯片驱动的交互纺织品系统与作者独创的无芯片人体耦合交互系统。传统系统依赖于将处理器芯片和电子元件集成于柔性基底上,这虽提供了一定程度的灵活性,却限制了与皮肤的紧密贴合,且在进行多节点集成时,日常清洗变得困难。相较之下,作者的解决方案——交互式纤维(i-fiber),摒弃了芯片和电池,利用其结构直接与人体互动,克服了舒适度、集成性和耐用性的挑战。i-fiber 通过无线技术接收和发射信号,包括传感和显示功能,同时利用人体作为电磁场的一部分,实现了触觉传感的无线传输和光信号产生,提供了一个全新的电子纺织品集成方案。

图1.体耦合交互式光纤的设计和原理

通过身体耦合交互式光纤收集环境电磁能量

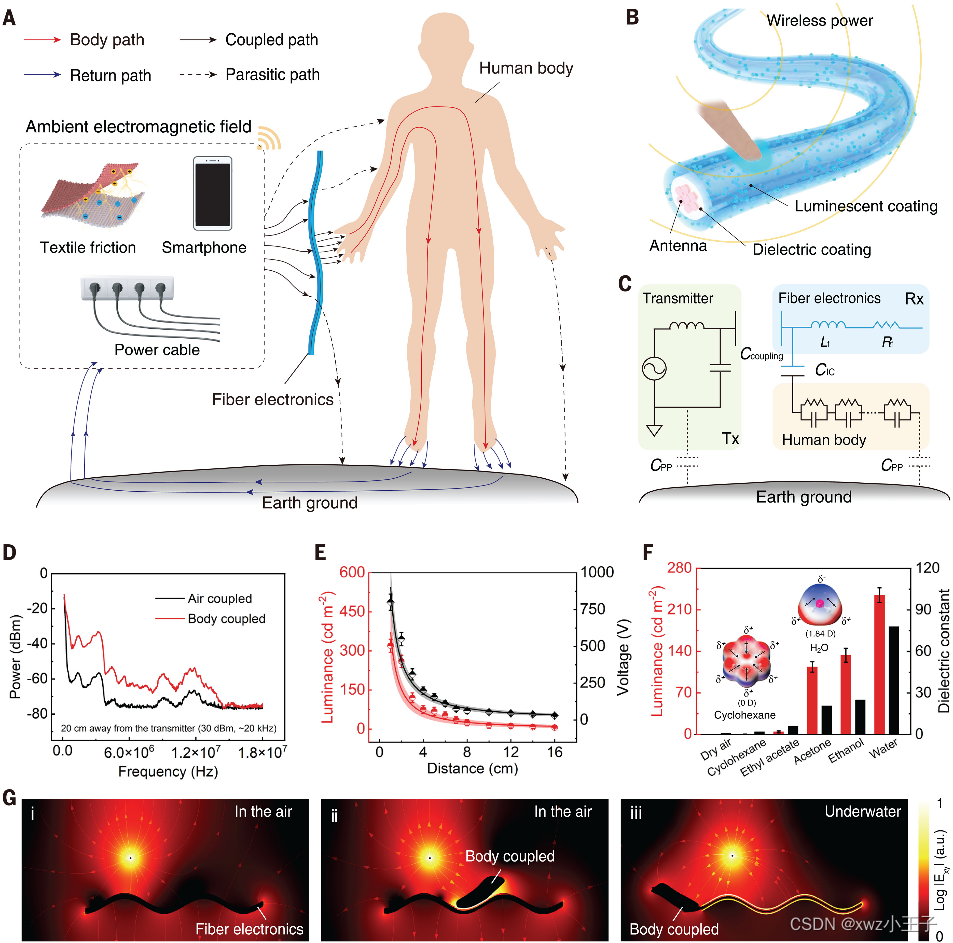

作者探索了一种新型方法,通过单根交互式纤维(i-fiber)收集环境中无处不在的电磁辐射能量,如无线信号和电网辐射,利用人体作为电磁能的理想载体。这种方法利用人体的高介电常数和电导率,通过纤维电子器件、人体和地面形成闭环能量回路,有效收集和利用原本散失的电磁能。本系统通过简化的电场耦合设计,解决了传统功率传输系统中存在的复杂连接问题,并通过寄生耦合电容实现电流的返回路径,使得这种浮动电子系统能够正常工作。作者详细研究了i-fiber在不同条件下的电磁场约束机制和能量采集效果,发现其性能不受特定工作条件限制。在办公环境中,人体耦合的方式比空气耦合收集到的电磁能量更多,显示出其优越的能量收集能力。作者还观察到,i-fiber在特定环境介质中,尤其是水中,展现出了显著的电磁能量接收能力,归因于介质的高介电常数和分子极性差异。这些发现不仅证明了i-fiber技术在能量收集和传输上的潜力,也为未来的应用如智能纺织品和环境能量回收提供了新的视角。

图 2. 通过体耦合交互式光纤收集环境电磁能量

无线光、电信号的调制和传输

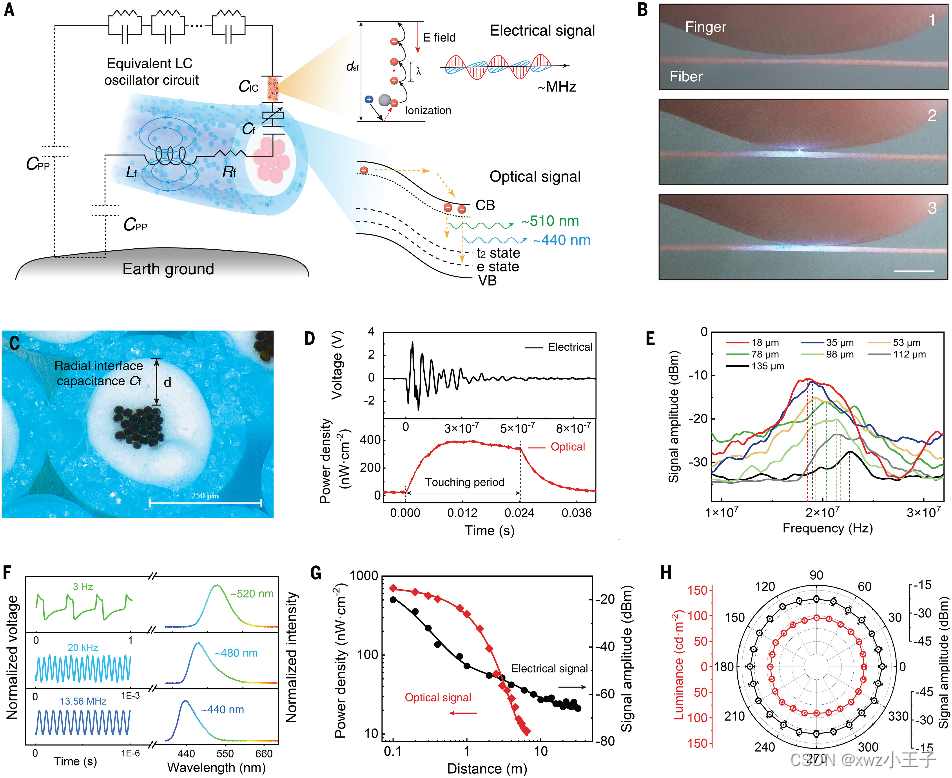

作者发现,当皮肤接近i-光纤时,二者间的电场强度增加,超过空气的击穿临界值时会触发局部等离子体放电现象,导致离子和电子在空气中快速移动,产生快速变化的电位移场。作者用LC振荡电路模型说明了i-光纤中的电磁波发射机制,其中高介电常数介质和导电纤芯分别负责电容和电感功能。当界面电场强度超过发光材料的临界强度,会激发可见光。此外,作者展示了无线电信号调制的策略,证明了随着介电层厚度增加,信号频率上升而振幅下降,以及光谱波长随电磁频率增加而发生蓝移。作者还探索了无线信号的传输效率和方向性,发现光信号在10米内保持一定强度,电信号可传输达30米,且i-光纤能全向传输信号,展现出良好的交互潜力。

图3 无线光信号和电信号的调制和传输

连续制造、织造和川端织物(Kawabata fabric)风格评估

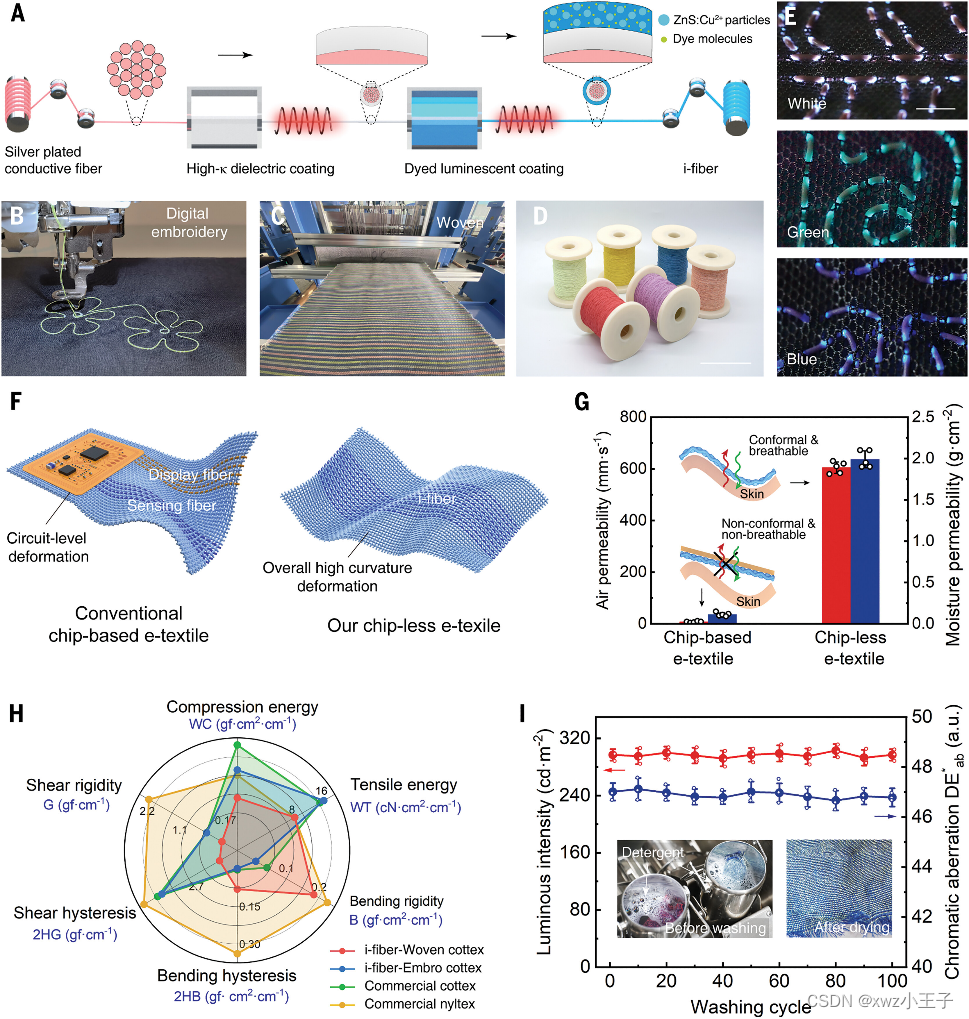

作者开发的无芯片纤维电子器件不仅展现了独特的无线能量交互机制,还维持了纺织品的固有特性,如批量编织和穿着舒适性。这是通过采用工业级逐层涂层工艺,以及使用双层网络树脂混合高介电常数介质和荧光粉实现的。作者利用现有的时装工业技术,制造出具有高柔软度、细小尺寸和强断裂强度的纤维,这些纤维可以进行机器缝纫和刺绣。作者还调整了荧光染料来操纵纤维的固有色调,增强了穿着舒适度,特别是透气性,比传统基于芯片的电子织物系统高出近100倍。进一步,作者采用川端织物评估系统对织物的舒适性能进行了定量评估,发现i-纤维改善了织物的弯曲、剪切和表面平滑特性,从而提高了穿着舒适度。洗涤耐久性测试表明,即使经过多次标准洗涤,纤维的外观和性能仍保持不变,显示出优异的耐洗性。此外,i-纤维还展现了良好的光学和电学性能,具有长期的工作稳定性及抗潮、抗汗和耐磨特性,证明了其在实际应用中的可行性和可靠性。

图 4. 连续制造、织造和 Kawabata 织物风格评估

无芯片纺织电子产品的应用

作者展示了i-纤维在多种应用场景中的潜力,包括为聋人提供辅助光通信的无芯片显示织物,这种织物能够舒适且实时地传递信息。通过触摸板和织物显示垫的组合,发光图案可以实时跟随手指滑动,借助人体耦合动态显示技术,实现了几乎零延迟的信息传递。此外,作者还设计了集成无线发光图案和显示功能的服装,能够无线显示26个字母和10个数字,展现了无芯片交互技术在未来光通信中的应用。对于虚拟现实和增强现实设备,作者利用身体耦合纤维电子技术开发了可以实时控制虚拟游戏的单纤维交互织物,解决了传统设备需要佩戴笨重头盔的不便。这项技术允许用户通过身体触发无线电磁场,进行实时游戏控制,有效减少了传统交互系统中的延迟。此外,作者还探索了无线纤维电子技术在智能家居中的应用,如无线触觉地毯,它能在人踩上时通过电磁场能量耦合激活纤维,实现触摸区域的可视化和无线传感信号的传输。这项技术不仅为智能家居提供了新的交互方式,还减少了依赖于传统电子组件的需求。

图 5. 无芯片纺织电子产品的应用

小结

作者开发了一种去模块化纤维电子技术,利用交互对象本身–人体–来耦合环境电磁能量。这种能量交互机制可将所有电子组件合并到一根微型光纤中,从而实现无线传感、显示和逻辑交互功能,而无需依赖任何芯片。作者将深入讨论在光纤电子设备中无线采集电磁能和无线传输交互信号的问题。作者的方法能够连续、可扩展地制造符合智能服装要求的纤维电子器件。在辅助通信、智能家居和虚拟现实中的应用说明了这项技术在可穿戴电子设备和智能服装中的广泛适用性。

研究人员提出无芯片人体耦合能量交互机制,通过单根光纤实现环境电磁能量采集和无线信号传输。这种新型i-fiber技术融合在纺织品中,提供舒适度与功能性的完美结合,展示了在多个领域的潜在应用,如辅助通信、智能家居和虚拟现实设备。

研究人员提出无芯片人体耦合能量交互机制,通过单根光纤实现环境电磁能量采集和无线信号传输。这种新型i-fiber技术融合在纺织品中,提供舒适度与功能性的完美结合,展示了在多个领域的潜在应用,如辅助通信、智能家居和虚拟现实设备。

4869

4869

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?