目录

一、研究意义

本研究结果揭示了在视觉发育敏感期结束后,先天性失明儿童在治疗后的白质变化。我们评估了视力恢复是否会诱导白质可塑性,以及这种可塑性是否具有白质通路的特异性或年龄依赖性。我们发现视力手术在晚期视觉通路 (late-visual pathways: 几个特定的纤维束,详见后文) 中诱导了相当大的白质可塑性。由于我们患者进行手术时的年龄范围从7到17岁,所以我们能够辨别这样的与经历有关的变化(experience dependent changes)与正常成熟过程的变化(normal maturational changes) 的不同。总体而言,本结果指出了整个视觉处理层次结构中可塑性的滑动窗口,并主张重新评估视觉发展中敏感期关闭(sensitive period closure)的传统观念。

二、摘要

当视觉输入在生命早期的关键时期缺失或退化时,会导致视觉系统发育异常。如果在以后的生活中恢复视觉输入,通常也会被认为受益有限——这是因为视觉系统缺乏足够的可塑性来适应和利用来自眼睛的信息。然而,最近的证据表明,先天性失明的青少年在手术后可以恢复低级和高级视觉功能。本研究评估了患者的视力和在面部识别任务中的表现,以及分数各向异性(FA)和平均扩散率(MD)方面的纵向结构白质变化。我们研究了患有致密性双侧白内障(dense bilateral cataract: 一种以晶状体蛋白密度高为特征的白内障)的先天性失明患者,他们在青春期的不同阶段接受了白内障手术。我们的目标是识别行为表现和结构测量中与年龄和手术相关的变化,以确定可能有助于视觉功能恢复相关的神经。我们观察到与手术相关的晚期视觉通路(连接枕部区域与同侧额顶颞区或同位对侧区域)的结构完整性增加。将患者与一组年龄匹配的健康参与者进行比较表明,这些改善超出了仅基于成熟(正常年龄增长)的FA和MD的预期变化。最后,我们发现面部识别能力改善的程度是由晚期视觉通路结构完整性的变化介导的。我们的研究结果表明,青春期仍有足够的可塑性来部分克服异常的视觉发育,并帮助定位视力恢复背后的神经变化部位。

三、介绍

由先前的研究,我们知道生命早期有一个视觉敏感时期,在这个时期内的视觉输入会塑造大脑视觉网络的结构和功能。在最近的研究中,视觉发展被描述为针对不同类型的视觉功能(如面部识别)的多个敏感时期,在此期间,视觉体验对大脑可塑性的影响非常强烈,以获得完全正常的功能。在敏感时期,发展的特点是快速获取刺激驱动的环境统计数据(stimulus-driven environmental statistics),而在成年期的特点是更大的自上而下的影响(larger top-down influence),如任务相关性。

敏感时期的存在已经通过枕叶皮层响应触觉或听觉刺激的大脑跨模式功能重塑得到证实,这些现象在早期和晚期的失明患者中都有发现。这种跨模态可塑性可以解释为大脑的元模态(metamodal)概念:由具有特定功能作用但可以灵活改变的模态,或多功能(pluripotent)的皮质区域组成,这些区域能够胜任不同的功能角色。

视觉功能发育中敏感期的存在的观点表明,在视觉发育的敏感期(5-7岁,确切的时间将根据特定视觉功能而变化)左右关闭后,再为青春期先天性白内障提供手术的效果有限。然而,最近对临床人群的研究表明,即使在儿童晚期提供手术,也可以使得感知能力的重大改善。感知增益(Perceptual gains)包括低级感知测量(如视力和对比敏感度)以及高级视觉功能(如面部感知)的改善。

这些感知增益可以被描述为视觉感知学习(visual perceptual Learning): 即通过练习或培训提高视觉任务表现。视觉感知学习使受皮质盲(cortical blindness)影响的患者的视觉表现有所提高。V1空闲区域的激活或皮层下通路的重组可以解释为由于广泛的视觉训练而导致视觉任务表现的提高。即使在敏感期结束后,成人大脑仍保留的这种残余发育神经可塑性可以解释盲人在视力恢复后的感知增益。

弱视是一种神经发育性视觉障碍,起源于敏感时期的异常视觉体验(例如一只眼睛的视觉图像退化或错位)。先前对这种异常视觉发育典型模型的工作表明,一个神经区域的替代网络被用来支持弱视眼立体视和运动整合的视觉感知。调用不同的神经网络是弱视大脑残余神经可塑性的一个例子,即使在敏感的发育期结束后也是如此。

成人健康大脑中的神经可塑性已经通过要求视力正常的观察者学习复杂的视觉运动任务(如杂耍)或学习新型视觉对象的专业知识来评估。这些结果表明,即使在早期敏感期结束之后,视觉系统的某些部分仍然具有可塑性。虽然早期视觉皮层在这些研究中几乎没有变化,但随着新技能的获得,纹外视觉区域表现出结构和功能的变化。然而,这些研究依赖于健康的成年人,他们的早期视觉通路发育正常,所以导致典型的视觉输入到纹外区域。为了克服这一限制,对非人灵长类动物的研究以及对人类的多项电生理和神经影像学研究探索了初级视觉皮层(V1)的不同程度的恢复,结果与视力恢复受试者中的纹外视觉区域的情况相反。总之,他们观察到,发育较晚、较慢的视觉区域比更早、更快的视觉区域更容易受到出生时缺乏视觉刺激的影响。这解释了纹状体外皮质发育对视觉体验的依赖性高于纹状体区域。

编者附图:视觉皮层包括初级视皮层(V1,亦称纹状皮层(Striatecortex)),以及纹外皮层(Extrastriatecortex,例如V2~V5等)

在本研究中,我们调查了先天性白内障患者长期白质变化的可能性,这些患者在青春期去除晶状体混浊和植入人工晶状体后获得模式化的视网膜输入。我们评估了视力和面部识别任务中的行为表现,并将人脑主要白质通路中多个术后时间点的扩散白质特性与术前基线进行了比较。由于患者手术干预时的年龄不同,所以我们能够确定可塑性在多大程度上取决于模式视觉开始的年龄。此外,我们还包括来自人类连接组项目发育(HPCD)数据集的健康年龄匹配规范数据,以评估先天性失明以及白内障手术对白质特性的影响。鉴于观察到先天性失明晚期治疗患者的知觉表现改善,我们认为视觉输入的恢复改善了低级和高级视觉功能的行为表现,并可能在视觉层次结构的后期引起局部回路结构特性的长期变化,这即使发生在传统认为的敏感期关闭之后。

四、方法

4.1 参与者

白内障患者。

本研究入组了23名7至21岁的白内障患者(6名女性)(手术时平均年龄为12.34岁±3.69岁)。患者从印度北方邦进行筛查和招募。他们是通过该项目在印度农村地区的儿科眼科筛查计划确定的。所有人都在1岁之前患有致密的双侧白内障,并且之前没有接受过眼部护理。所有患者都接受了人工晶状体植入,并通过眼镜和其他低视力辅助设备提供额外的矫正。

4名患者由于缺少dMRI或行为测量的数据而被排除在外。由于农村家庭的记录有限,患者都无法获得确切的生日,所有分析均基于手术时提供的最接近的估计年龄。除了患者样本外,我们还纳入了从80名年龄匹配的健康对照,来自3T HCP-D数据集。

4.2行为测试的方法

患者参与多项行为任务,包括术前和术后视力和面部识别的纵向评估。在视力测试中,要求患者在40厘米的观看距离内识别不同大小的刺激,并为每次评估生成logMAR敏锐度估计值。在面部识别任务中,要求患者口头区分面部刺激(真实的面部图像)和非面部物体。为每个session生成 D-prime scores,作为正确和非正确识别面部的反馈。

补充:D-prime scores

对于这两种行为任务,使用线性混合模型LME评估了手术后时间和患者本身的年龄对行为表现的相对影响。这些模型包括行为测量时年龄、手术后时间的对数项的固定效应,以及年龄和手术后对数天数之间的相互作用效应。

为了最好地拟合这些数据,我们选择了自手术以来对数天数的模型,与使用手术后线性天数的模型相比,它解释了更大比例的方差。

使用这个模型,我们能够评估手术的相对贡献与年龄相关的成熟效应对视觉表现的影响。此外,通过在模型中包括一个交互项,我们能够评估干预年龄与手术后时间相互作用的程度。

补充:线性混合模型LME,理解本文仅需知道作者将结果分别与年龄、手术后时间、以及年龄与手术后时间的相互作用这三项进行了分析,看哪一项有显著的作用。

4.3 磁共振数据采集

使用32通道头线圈的GE Discovery MR750w 3T MRI仪进行扫描。

T1-weighted: 3.7 ms TE; 9.5 ms TR; 1 × 1 × 1 mm3 isotropic voxels。

DWI: 40扩散方向,AP相位编码 (74.4 msTE; 13.73 s TR; 0.86 × 0.86 × 2 mm3 anisotropic voxels; b =1,000 s/mm2; reconstruction matrix FOV: 220 × 220 × 144 mm, LR × AP ×IS)。

4.4 数据处理和分析

除了最近的深度学习方法之外,使用VistaSoft软件包先前发布的方法完成了患者样本的预处理步骤。对照样本的数据通过HCP structural和diffusion预处理Pipeline进行处理(HCP Minimal Preprocessing pipeline)。在这两个样本中,视觉通路都是通过使用MRtrix3的概率追踪得出的,而全脑纤维跟踪(streamlines tracking tractography, STT)用于提取晚期视觉和非视觉通路。从受试者纵向扫描中提取的每个白质通路体积区域的扩散特征 (MD和FA)。通过LME模型分析MD和FA值,以评估成熟度(年龄)和白内障手术时间对患者白质发育的纵向影响。对FA和MD值应用了Benjamini和Hochberg FDR检验进行多重比较校正。最后,我们使用Wager等人描述的基于MATLAB的中介工具箱进行了中介分析,以评估手术、结构测量变化和行为结局之间的关联。

五、结果

5.1评估白内障手术的行为影响

我们纵向跟踪了19名白内障患者,以及他们青春期的行为测量。使用线性混合效应(LME)模型评估手术后时间和测量时年龄对视力表现的纵向影响。白内障手术后视力显著改善(图1 A和B)。与之前的报告一样,无论是较大还是较小的人群,我们发现视力与患者(在测量时的)年龄之间没有关系。考虑到视力发展中存在敏感期,这一结果并不奇怪。此外,在行为测量上,视力也不依赖于手术后的时间与患者年龄之间的相互作用。

视力的大部分改善发生在手术后的前几天。我们注意到,尽管我们看到敏锐度有实质性改善,许多患者在手术前没有模式视力,但很少有患者在术后任何时候达到大于20/200的敏锐度。因此,大多数患者在手术后仍被归类为法定盲人,尽管这些适度的感知改善为这些患者的生活质量带来了重大益处。

图一(A)(B) 视力(logMAR )测量时的年龄 (A) 和手术后的时间 (B) 的视力改善图。在图A和B中,虚线表示相对视力水平(从下到上:光觉,手部运动,手指计数,20/400和20/200)。【所有图中每种颜色代表单个被试,纵向时间点由实线连接(下同)】

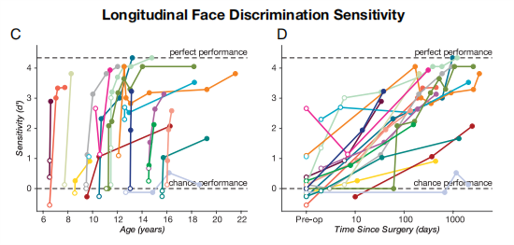

视力取决于视觉系统早期部分的完整性,是感知功能的衡量标准。为了从行为上评估视觉系统后期部分的完整性,患者被要求执行面部识别任务。术前,大多数患者在这项任务中的结果表现几乎是偶然的(D-prime ~ 0,图1 C和D)。使用上述视力数据的相同LMEs模型,我们发现白内障手术后面部识别能力也显着改善。与视力类似,大多数改善发生在手术后不久。我们发现面部识别与测量时的患者年龄之间没有关系。然而,我们确实发现患者年龄和手术后的时间之间存在显着的相互作用。对模型系数的检查表明,对于在年轻时接受手术的患者,与手术相关的性能变化更大。当排除那些在手术前表现超过偶然的患者时,我们发现了类似的结果。同样在这种情况下,也验证了手术后的对数时间可以比线性时间更好地预测观察到的数据。

面部识别任务(使用D-prime分数衡量),与测量时的年龄(C)和手术后的时间 (D) 的关系。在C和D中,虚线表示相对任务表现(底线,偶然表现;顶线,最优表现)

为了可视化这种相互作用的性质,我们使用多项式曲线拟合matlab函数 (polyfit) 得出了自手术以来每位患者面部识别表现随时间的变化。我们获得了每位患者随时间变化的一个值。然后,我们将派生数据绘制为手术年龄的函数(图1F)。此效应的重要性源自模型的交互作用效应,并单独考虑每个预测变量的估计值。这些结果表明,虽然没有证据表明手术时间会影响这些患者的视力改善,但面部识别取决于神经可塑性的窗口关闭,即在较晚的年龄进行手术会降低对行为的改善。

图E和F显示了自手术以来随时间推移的行为变化率与手术时的年龄的关系。(E)视力 (F)面部识别。灰色虚线表示数据的最小二乘回归拟合。* 表示线性混合效应模型中具有统计学意义的交互作用。

5.2评估白质特性

为了研究视觉感知的行为改善与潜在的神经解剖学变化之间的联系,我们研究了跨越视觉处理层次结构的十个主要白质通路中的白质可塑性。为了本研究的目的,我们将这些白质纤维束分为早期视觉通路、晚期视觉通路和非视觉通路。早期视觉通路包括视辐射(OR)和视束(OT)。晚期视觉通路包括下额枕束(IFOF)、上纵束(SLF)、下纵束(ILF)和后胼胝钳( posterior callosum forceps)。非视觉通路包括扣带带 (CC) 、皮质脊髓束(cortico-spinal tract)、钩束(UF) 和前胼胝钳 (anterior callosum forceps) 。

图2 用一位代表性患者(P02) 展示其纤维图及其扩散指标FA和MD随时间的变化。不同颜色代表不同视觉通路组别(蓝-早期,绿-晚期,黄-非视觉)。同一种颜色的深浅代表手术后时间的变化,颜色越深代表距离手术时间越近,DSS:Days Since Surgery。

5.3由于正常成熟(年龄)引起的白质变化

在典型的发育过程中,白质通路密度、组织和髓鞘发生的变化会反映在平均扩散率 (MD)降低和分数各向异性(FA) 增加。因此,我们的工作面临一个独特的挑战,即在识别视力恢复引起的白质变化时,这些变化超出了典型年龄成熟的变化。我们从FA和MD测量的角度以两种方式估计了数据集中的成熟结构变化。方式一:我们将患者视为彼此的对照,考虑到患者数据库中包含的广泛年龄范围,手术年龄范围和纵向数据收集。这种仅限患者的方法的优点是控制患者群体中的环境和社会经济因素,并依赖于扫描数据的相同序列。然而,在这种情况下可能混淆的是“睡眠者效应(sleeper effect)”: 即在功能表现(例如面部感知)或结构测量的发展之前的特定时期的视觉丧失会影响其后期发展。为了控制这种潜在的混淆,方式二:我们还进行了包括80个健康对照的分析,这可以反映健康人群中结构测量的典型发展。对于这两种分析方法,我们发现使用交叉验证留一法,每个区域的经验和预测结构测量之间存在中等或强相关性。

在本节中,我们描述了白质通路完整性测量中与年龄相关的成熟效应。在仅患者分析中,我们确定了两种晚期视觉通路的显着成熟效应:后胼胝钳posterior CF和ILF。在这两个区域中,固定效应的β估计值均为正,显示FA随年龄增加。

在纳入对照组的分析中,我们发现MD在所有非视觉通路以及三种晚期视觉通路(后胼胝钳、ILF和SLF)中与典型成熟有关。所有与年龄相关的效应估计都是负的,表明MD随着年龄的增长而降低,因此白质完整性随年龄的增加而增加。关于FA,我们发现主要在晚期视觉通路(后胼胝钳,ILF,SLF和IFOF)、一个非视觉通路:扣带(CC)和一个早期视觉通路:视辐射(OR)中发现了显着的结果。在这种情况下的所有估计都是正的,表明随着年龄的增长,白质通路的完整性的增加。在考虑健康对照时,我们观察到与年龄相关的扩散指标的与预期相符,表现为MD的降低和FA随年龄的增加。在所有患者中都可以观察到相同的趋势。

所选通路与成熟相关的趋势如图3-5(上行)所示。在每个图中,红色虚线表示完整模型的最佳线性拟合,因此斜率说明了我们样本(患者和对照)中测量年龄的固定效应。

因此,将MD和FA结果合并在一起,除了OT可能因为变化的幅度太小而无法达到显著性。我们观察到其他所有白质通路的显着成熟效应(MD的减少和FA的增加作为年龄的函数)。这种效应反映了结构测量的典型成熟变化。无论显著性如何,我们在所有后续分析中都纳入了年龄对白质特性的估计影响。

图3 早期视觉通路的成熟变化和纵向变化。OT和OR的FA指标与测量年龄(上行)和手术后时间(底行)的函数。【每种颜色代表一个患者,纵向时间点由实线连接。左侧图中以浅灰色颜色编码的点表示健康对照数据。红色虚线表示 LME 模型的最佳线性拟合,因此斜率表示固定效应的 beta,截距表示随机效应的组截距(group intercept)。FDR 值表示从 LME 模型中提取的特定固定效应(即年龄或手术后时间)的校正 p 值:Pathway MD/FA ~ Group + Log DaysSinceSurgery * Age at Measurement +(1|Subject)。(下同)】

图4:晚期视觉通路的成熟变化和纵向变化。分数各向异性FA绘制为测量年龄(上行)和手术后时间(底行)的函数。

图5:非视觉白质通路的成熟变化和纵向变化。非视觉通路分数各向异性绘制为年龄(上行)和手术后时间(底行)的函数。

5.4 视力恢复(手术)后引起的白质变化

5.4.1早期视觉通路缺乏可塑性

在仅患者分析中,早期视觉通路中的白质测量指标变化时,我们没有发现任何显着影响,而只是自手术以来结构完整性随时间增加的一般趋势。在包含对照的分析中,我们发现视力恢复治疗与OT结构可塑性之间只有边际显着关系(FDR=0.051)。结果如图3底行所示。 这一趋势表明,自手术以来,FA随时间的增加而增加。该结果受分配给对照的特定值的影响,因为当为对照手术后的时间分配不同的值时,该值会消失。

总体而言,这些早期视觉通路中缺乏与手术相关影响与早期视觉系统发育的敏感期已经结束的观点一致,尽管视觉输入开始,但几乎没有证据表明重新打开关键窗口。早期视觉通路中组之间的显著差异证实了这一结果:对照组的结构完整性大于患者,表明这些纤维束的发展部分取决于视觉经验。当包括所有的和较少的对照数量时,这种趋势是相同的。但当包括所有对照数量时,组间差异相对更大(下补充图)。

补充图:说纳入的对照数量减少(A)没有纳入全部对照(B)的结果明显。

5.4.2晚期视觉通路的可塑性

与早期视觉通路相比,我们在仅患者和包含对照组分析中都发现了晚期视觉通路与手术相关的显着影响。具体而言,治疗与四种晚期视觉通路中的三种 (SLF ,ILF,IFOF) 的白质结构FA变化有关。

此外,治疗后的白质结构MD变化包括后胼胝钳(第四种晚期视觉通路)。这些结果证明自手术以来,结构完整性(较高的 FA 和较低的 MD)随时间增加,表明视觉刺激的发作与连接枕叶皮层与同侧额叶、顶叶和颞叶皮层以及对侧枕部区域的半球间和半球内白质通路的结构完整性增加有关。结果如图 4 底行所示。

5.4.3非视觉通路的可塑性有限

当应用仅患者分析非视觉通路中的白质变化时,我们在多重比较校正后没有发现任何治疗的显着效果。

当我们应用包含对照的分析时,我们观察到手术后的时间仅在连接额叶外侧和内侧表面的前胼胝钳的MD中显著影响。结果如图5底行所示。

总体而言,我们的结果表明,连接枕叶皮层与同侧额叶/颞叶/顶叶区域或对侧半球同位区域的晚期视觉通路的结构完整性受到白内障手术的显著影响,即使这样的视觉修复在推定的敏感期闭合后发生也会有很大的改善。

5.5 治疗年龄对白质可塑性的影响

我们接下来研究了白质可塑性的潜力是否可能取决于患者在治疗时的年龄。这些发现将支持在视觉处理层次结构中(visual processing hierarchy) 青春期可塑性的降低。在仅患者和对照组分析中,治疗年龄与手术后时间之间的交互作用体现了这种关系(图6)。在早期视觉通路中,我们在OT中发现了FA存在这种交互作用证据。在晚期视觉通路中,我们在ILF和SLF的FA和后胼胝体钳的MD中发现了这种证据。FA预测因子的负估计值和MD预测因子的正估计值表明,在这些通路中,我们观察到手术后更高的纤维结构完整性与患者年龄有关:年轻患者比老年患者表现出更大的治疗影响。这些显著影响表明,在青春期早期(但晚于传统敏感期)的干预措施比青春期后期的干预措施会产生更大的结构变化。

图6 白质可塑性随测量时的年龄而变化。纵轴是自手术以来按时间测量的年龄交互效应(β 权重),图中绘制的早期视觉(蓝色)、晚期视觉(绿色)和非视觉(橙色)通路的FA(左图)和MD(右图)。交互作用效应通过多重比较校正(FDR < 0.05)的白质通路用*标记。

5.6 手术对白质影响所导致的行为变化

一个重要但仍未解决的问题是,手术干预后患者的行为视觉改善是否可以更直接地归因于任何特定白质通路的结构变化?为了回答这个问题,我们进行了一项中介分析(mediation analysis),以确定在任何特定通路中观察到的白质变化是否可以预测行为改善。并且在这样的同时评估中,可以减少手术与感知改善之间的间接关系。因为行为数据和扩散MRI并不总是在同一天收集的,我们首先将视力(敏锐度)和面部识别测量值线性插值到测量扩散MRI的那一天。我们使用matlab interp1 函数根据经验数据(empirical data)将缺失的行为测量分配给扩散MRI的时间点。在没有行为测量和dMRI数据交叉的情况下,我们没有对dMRI测量值进行评估,因此我们分析的仅仅是所有收集的dMRI和行为数据的子集。

补充:中介分析(mediation analysis)

然后,我们通过包括特定预测因子、测量时年龄的固定效应及其相互作用的模型评估了治疗、dMRI的结构测量和插值的行为表现之间的关系。在控制年龄的情况下,显著的结果将表现出手术结果的预测作用,手术对结构测量变化的预测作用,或结构变化对行为变化的预测作用。通过这种方式,我们可以选择一个在所有这些成对关系中具有显着影响的区域的子样本。

手术后的时间直接预测了面部识别任务中的插值表现,而视力任务的插值表现的结果并不显著。先前评估了手术与结构测量之间的关系,并导致晚期视觉通路中作为手术功能的结构完整性增加,表明手术预测了这些通道的结构变化。最后,我们选择了那些可以预测插值面部识别D-prime指标的纤维束:后胼胝钳,IFOF 和SLF 。

在这个晚期视觉通路的子样本上,我们使用三变量路径模型(three-variable path model)进行了中介分析。在没有控制交互作用的情况下进行中介分析时,我们没有观察到任何显着的中介效应,而只是模型中包含的三个变量中的两个之间存在显着联系。相反,当控制预测因子和中介之间的相互作用时,我们观察到手术与行为结果之间的关联通过后胼胝钳的结构变化具有显著调节作用(图7)。中介虽然没有显著的固定效应,但显著的相互作用效应证实了后胼胝钳的MD变化是手术与行为之间关联的调节剂。通过结构变化将手术与行为的D-prime指标联系起来的正系数表明治疗对结果的影响是积极的(手术导致更好的表现),并且可以解释为结构完整性的变化。

图7 视力和面部感知的中介分析。中介分析结果测试了手术(surgery)、后胼胝钳的平均扩散率MD和面部辨别任务中的插值D-prime之间的关系,或者在控制交互效应后,对视敏任务的插值logMAR进行了测试(A,C)。使用路径系数进行建模(A 表示视力;C 表示面部感知)和括号中的 SEM的显著性:*P = 0.01、**P = 0.005、**P = 0.001。(B,D)视觉敏锐度 (B) 和面部感知 (D) 的中介效应(a*b = c–c)的bootstrapped分布(1000次重复)直方图。直方图的浅灰色部分表示效应的 95% 置信区间。

六、讨论

在这项研究中,我们评估了先天性失明患者视觉恢复后的行为和结构白质变化。患者的低水平视力明显改善——视力logMAR在术后显着改善。这些结果与以前的研究一致,这些研究显示视力恢复后视力和对比敏感性的快速改善。这种效应是手术特有的,因为既不是年龄单独的效应,也不是自手术以来年龄和时间之间的相互作用。然而,我们没有发现证据表明视力的改善与特定白质通路的变化有关。

患者在手术后面部识别的行为任务中也表现出显著改善。先前在临床人群的研究中以及报道了先天性盲人在视觉恢复后面部识别能力的恢复。与视力结果相反,我们发现患者年龄和手术后的时间之间存在显着的相互作用,在年轻时接受手术的患者在这项任务中会经历更大的改善。这种相互作用与学习高阶视觉任务的可塑性滑动窗口一致,其中较早接受干预的患者可以获得更好的结果。最后,我们将这些行为改善与手术干预后的特定神经解剖学变化联系起来。

本研究的主要神经影像学发现表现为一些白质通路与手术相关的变化,即使在控制了(年龄)成熟效应之后也是如此。本研究中观察到的治疗引起的视力恢复后FA的增加和MD的减少被认为反映了髓鞘形成的增加,轴突直径的增长和游离细胞外水的减少可以解释为结构完整性的增加。当包括对照组时,这些结果没有改变,有力地证实了这些发现不受任何典型发育变化的偏倚。此外,它们不依赖于分配给对照中手术固定效果的值,从而证实了结果的稳定性。这种可塑性发生在假定的视觉发育敏感期(大约在5至7岁)结束后。

我们研究结果背后的可能神经机制是什么?目前的dMRI方法无法确定观察到的变化背后的确切机制。以前对结构可塑性的研究已经评估了白质结构在相对较短的时间(几天到几个月)过程中的变化。这些较短时间过程中的白质变化可能反映了短暂的神经机制,例如少突胶质细胞及其前体细胞(precursor cells)的增殖。而在研究中的患者被追踪了几年,不仅仅是几天或几个月。因此,观察到的结构变化可能是稳定的,并且是由髓鞘重塑和突触扣节(bouton)发育等机制引起的,而不是神经胶质活动。为了降低误报的风险,我们采用了基于FDR的保守测试。然而,这种方法也可能引入假阴性,从而失去潜在的重大影响。

在本次研究中包含的白质通路中,我们观察到显著的结构变化主要发生在晚期视觉通路中。与年龄相关的变化表明结构完整性的增加可以作为年龄的函数,证实了先前发现的成年期在之后的区域(later areas)进行重塑。与手术相关的变化表明,观察到的结构完整性增加的一部分是通过手术后的时间而不是成熟变化来预测的:它证实了即使在青春期,晚期视觉通路在视觉恢复具有神经可塑性。有趣的是,治疗对这些纤维束的影响受到治疗年龄的影响:在青春期较早而不是较晚接受干预的患者表现出更大的结构完整性增加。

已识别的晚期视觉通路在视觉感知中的作用可能是什么?从广义上讲,这些通路可以归类为在视觉引导行为中发挥作用。视觉对象和面部识别,视觉记忆,语义处理以及将对象表示与词汇的任务被认为涉及ILF,ILF将纹外视觉区域与颞叶区域连接起来。连接梭状回(fusiform gyrus)与更高层次皮质区域(额叶)的另一个关键途径是IFOF,它起源于舌回(lingual gyrus)和枕下回(inferior occipital gyrus)终止于额叶。

编者附图:梭状回(fusiform gyrus)底部紫色,舌回(lingual gyrus)底后部绿色,枕下回(inferior occipital gyrus)在图中靠近后侧蓝色区域。

编者附图:下额枕束(IFOF)可以连接上述舌回、枕下回和额叶。

躯体感觉信息的整合,动眼协调,注意力的定向和运动规划是SLF的主要任务,SLF是连接颞顶交界区和顶叶与额叶的关联纤维束。最后,视觉皮层两半球之间的感觉信息交流是后胼胝体钳的主要功能,胼胝胝钳是一种半球间束,从胼胝体的压部(splenium)伸出纤维以连接半球的同位枕部区域。此外,我们观察到SLF,IFOF和后胼胝钳的结构变化与控制年龄时面部识别的行为改善有关。这些结果表明,已经显示出手术相关效果的晚期视觉通路会影响行为表现:结构完整性的增加(FA的增加和MD的减少)与面部感知任务中行为表现的增加相关。这些结果并不令人惊讶,因为IFOF已被证明将梭状回与额叶区域连接起来,并且胼胝体压部纤维束连接与更高层次视觉任务相关的两个半球的同源纹外区域。

编者附图:胼胝体的四个主要部分:

嘴部(rostrum),膝部(genu),胼胝体干(body),压部(splenium)。

编者附图:后胼胝钳(Forceps major)连接半球的同位枕部区域,完成视觉皮层两半球之间的感觉信息交流。

在所有非视觉通路中观察到与年龄相关的效应包括FA的增加或MD的减少,而当包括该组的固定效应时,仅在前胼胝钳中观察到手术相关效应。该束从胼胝体的膝部投射出纤维,以连接额叶的内侧和侧面。胼胝体内部结构完整性的增加已被证明与健康的年轻人和老年人的工作记忆和解决问题的能力呈正相关,并且FA的增加与更高的处理速度,更有效的语言和非语言工作记忆以及增强的认知灵活性有关。这些结果加上治疗对后胼胝钳的显著影响,表明连接左右同位视觉区域的通路对视觉恢复很敏感,因为它们的完整性在手术后显着增加。

另一方面,在我们的研究中,我们没有观察到视觉层次结构中的早期视觉通路部分可塑性的任何证据,这与经典概念一致,即在干预时关键窗口已经关闭。这些发现与不太严重的知觉障碍(如弱视)的动物模型中的几项研究一致,这些研究通常报告在敏感期后对早期视觉通路的干预缺乏效果。

在我们研究治疗、结构变化和行为改善之间存在显着成对关系时,只发现了后胼胝钳的变化能正向调节手术干预与面部识别行为改善之间的关系。

七、局限性

1. 行为和扩散MRI测量的收集无法精确地确定时间:由于数据收集具有挑战性,扩散数据和行为测量之间的数量和时间窗口因患者而异。

2. 患者和对照组数据的获取序列的差异,以及临床人群(印度农村与美国青少年)的相关差异要求我们谨慎对待对群体结果固定效应的解释:我们观察到多个通路的差异,但这些影响可能是由于获取方案的差异,环境和社会经济差异。我们通过减少对照数据shell的数量来补偿一些数据采集差异,但其他因素可能仍然会影响这些结果

3. 不幸的是,在这项研究中,我们没有评估视力恢复样本中与面部感知相对应的功能激活,因此我们不能排除在这些患者中人脸识别网络的激活和功能连接都改变的可能性。

八、结论

我们的研究结果表明,即使在敏感发育期结束后,视觉恢复后的行为表现(主要是高水平视觉技能例如面部识别)也有所改善。这一结果与一个先天神经系统(innate neural system)的存在一致,该系统调节出生时对面孔的感知。然而,这与Johnson等人指出的皮层下通路(subcortical face-detection pathway)进行面部识别有所不同,因为我们发现的是晚期视觉途径。此外,我们的神经影像学发现与“高阶视觉功能和纹状体外视觉区域更多地依赖于视觉体验而不是基本视觉功能和初级视觉皮层”的观点一致。事实上,我们也观察到了调节高级视觉功能的晚期视觉通路中与手术相关的结构完整性显着增加。

因此,我们主张重新考虑晚期视觉通路皮质可塑性的时间,因为我们观察到的视力恢复所诱导的晚期视觉通路的白质变化允许手术治疗超过假定的视觉发育敏感期。这种治疗可以使得广泛的行为和神经受益,大大改善这些患者的功能潜力。

原文:White matter plasticity following cataract surgery in congenitally blind patients

Received May 8, 2022; Accepted February 25, 2023; Published May 1, 2023

全文转自公众号AI4DMR

746

746

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?