什么是接收机的通道channels? 通道数的数量多与少有什么差别? 为什么接收机的通道概念重要?

作为GNSS研发工程师,我相信在项目前期选型时一定特别关注GPS芯片模组的定位精度,TTFF,灵敏度等技术指标,但是多数往往会忽视其中的接收机通道数这个技术参数。

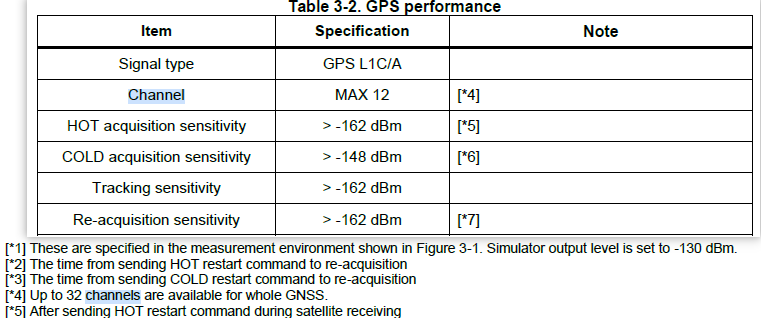

以上某一款消费电子类GNSS模组Datasheet为例,其中提到为GPS L1 C/A 分配的最多通道数为12个,同时为其他GNSS系统总共支持的通道数为32 Channels。这里的GPS L1只有12个通道是合理的,因为GPS卫星星座的设计在地面上任意一点能同时观测到的卫星不超过12颗。如果感兴趣这里详细内容的请持续关注我们,后续的文章会讨论。

上图则是某款专业型的GNSS接收机,可以看到通道数达到了惊人的874个,接收信号的类型分的非常细,除了常见的GPS L1 C/A 还包括L1C(P+D),P1, P2, L2C (L+M),L5(I+Q)等等信号非常之多。

可以看见普通消费类与专业类测量测绘接收机在接收通道数以及可接收的信号上会有较大差别。

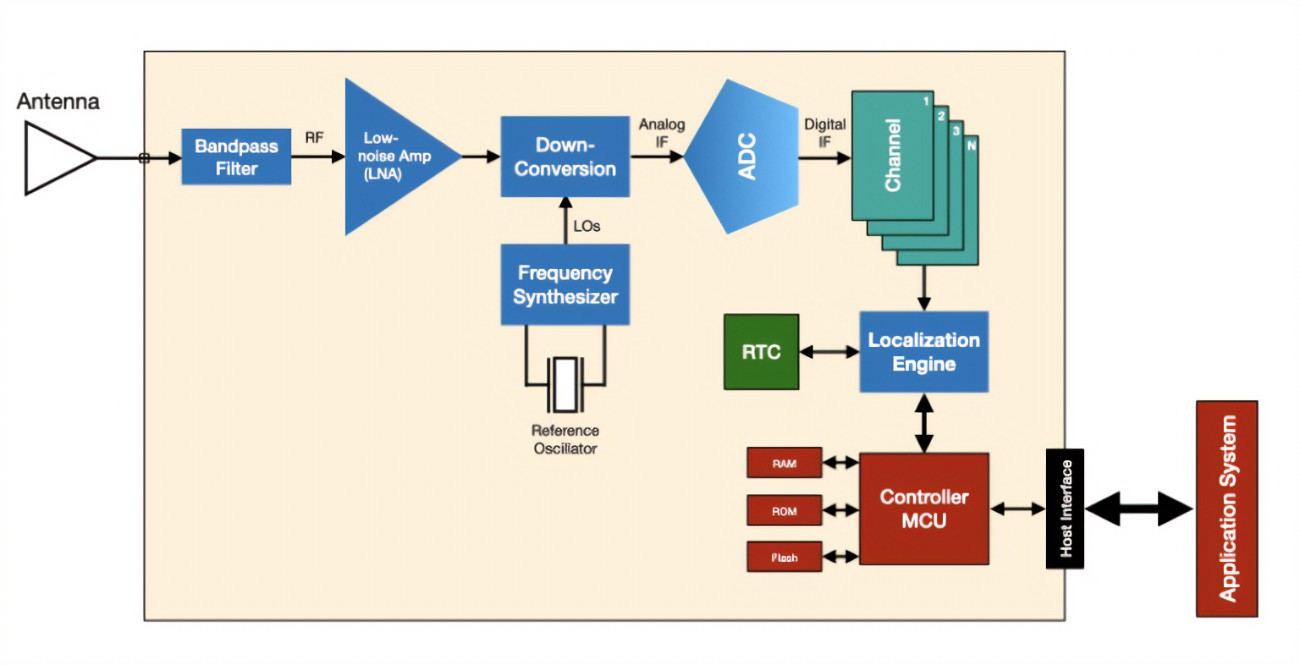

要介绍接收机的通道数概念, 首先得从接收机的内部结构讲起,这里主要讨论的数字软件接收机。

接收机前端天线收到所有可见的GNSS信号,经过带通滤波器和LNA将带外的信号滤除并放大后,交由本地振荡器Reference Oscillator 生成的本征信号进行下变频而变成更容易处理的中频IF信号,此时仍然是模拟信号 Analog IF 。 最后再由模数ADC转换器后变成了更具处理优势的数字中频IF信号,此后便是基带数字软件的优势天下,基带复制出每颗卫星PRN相一致的伪码信号与接收机到的信号进行延迟对比,从而实现对GNSS信号的捕获和持续跟踪,进而提取出伪距,载波相位和导航电文等信息解算出时间,位置和速度等交给下一级MCU应用,处理。

在这整个过程中,由于天线收到的信号除了有用的GNSS信号还有各种同频射频干扰信号等无法滤除,而且每颗卫星的多普勒频移,PRN码序列以及载波相位都不尽相同。因此迫使接收机必须对各卫星信号进行分别独立跟踪与处理。

接收机的软件数字基带部分可以采用通道形式,每一个通道独立的各自处理,捕获,跟踪每一颗接收到的卫星信号。

接收机通道数量的N就是它同时观测接收的卫星信号通道数量,多通道的接收机拥有较多的硬件资源,可以高效的并行处理多颗可见卫星。

接收机的通道数量对其效率和性能有着至关重要的的作用。

- 多信号多星座能力: GPS,BDS,GLONASS, Galileo 等都有不同的信号PRN序列,多通道数接收机可以同时处理不同的卫星星座信号,从而提高可靠性和定位精度

- 多频能力:GNSS有各种频率L1/L2/L5/L6 信号。 多通道接收机可以处理不同频率的信号,从而在射频干扰,多径强干扰或障碍物遮挡下仍能持续定位

- 多信号调制方式: 以GPS L1 为例在1575.42MHz上调制了C/A,L1C, P(Y), M code多个信号,不同的信号有其特有的优势。 具备多通道接收机同时接收这些信号,博采众长提高定位性能

- 多径抑制:复杂的地形和信号遮挡,在山区,森林,城市高楼等复杂环境中,多通道的接收机能更好的抑制多径问题,提高恶劣环境条件下信号接收能力,每一个信号都能被接收并识别

- 动态精度:多通道的接收机在高动态运动中也能处理更多数据,从而实现更精确的定位

- 差分定位: 高精度差分定位是一种提高GPS定位精度的技术,需要基准站和移动站同时观测足够多的卫星,在工程测量,土地测绘等领域多通道RTK接收机能实现厘米甚至毫米级别的定位精度,以满足高进度测量需求。

- 首次定位时间: 毋庸置疑的多通道的接收机并行可观测的卫星更多,便可以更快的时间获得定位TTFF

- 可靠性和冗余: 多通道的接收机提高了系统冗余性,当某些卫星出现干扰或故障,接收机仍能够依靠其他可用的卫星进行定位,保证定位的连续性和稳定性

最后我们来看一张GNSS信号的图标,感受一下GNSS接收机要同时接收处理这些信号的压力,这何尝不是每个GNSSer的压力。

本图片来自网络

总之,选择适合自己需求的 GPS 接收机通道数需要综合考虑应用场景、环境因素、预算和性价比等多个方面。在做出决策之前,可以利用卫星导航模拟器进行测试评估,了解不同通道数接收机的实际性能表现,以便选择到最适合自己的方案。

804

804

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?